“超级全能生”2018年高考全国卷26省3月联考甲卷(A)

2018-07-23

一、选择题:本题共12小题,每小题4分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

A.说明古人造字时注意字的结构

B.表明统治者十分重视忠义孝悌

C.体现了先民对待祖先的伦理观

D.反映中华传统文化的博大精深

25.汉武帝时在全国重要冶铁工业区设铁官管理铁的冶炼、铸造和贸易,共49处中今山东占了12处,大多集中于黄河流域。唐代全国铁矿产地118处,江南、剑南二道有51处,占43.2%。这反映出 ( )

A.政府对冶铁业的管理

B.经济重心南移趋势

C.唐代冶铁业发展较快

D.矿产分布不均衡性

26.朱熹说:“臣闻人主以论相为职,宰相以正君为职,二者各得其职,然后体统正而朝廷尊。天下之政必出于一,而无多门之弊。”朱熹意在说明 ( )

A.君相间要互补协调

B.宰相应该劝谏君主

C.君主不能独断专行

D.君相之争不是主流

27.明代内阁大学士把奏折的主要内容和处理意见写在“票拟”上,上呈给皇帝供皇帝参阅,皇帝批阅同意后把“票拟”交给司礼监太监进行“批红”和用印,只有批过“红”的“票”才能正式生效。这一规定( )

A.扩大内阁决策权

B.弱化了君主权力

C.使辅政制度完善

D.提高了行政效率

28.甲午战争中,关东铁路在运兵、运械等方面发挥了重要作用;战后张之洞、刘坤一等借机上书,要求朝廷扩大筑路以增强国力。1898年光绪帝下诏成立矿物铁路总局,“统筹天下全局”。从材料可看出 ( )

A.光绪帝认识到铁路关乎国计民生

B.修筑铁路的社会条件已完全成熟

C.清政府的认识推动了铁路的发展

D.甲午战争推动了铁路的迅速发展

29.白话文报纸在清末已经出版过,但没有普及。从1918年起,《新青年》改用白话文体。《每周评论》等刊物也仿效之。1919年一年之内,出现四百余种白话报刊。1920年,北洋政府教育部顺应时代潮流决定中小学开始使用白话教材。这反映了( )

A.陈独秀是文学革命的急先锋

B.语言文字发展是历史的必然

C.文学革命是思想解放的工具

D.白话文通俗易懂受到了欢迎

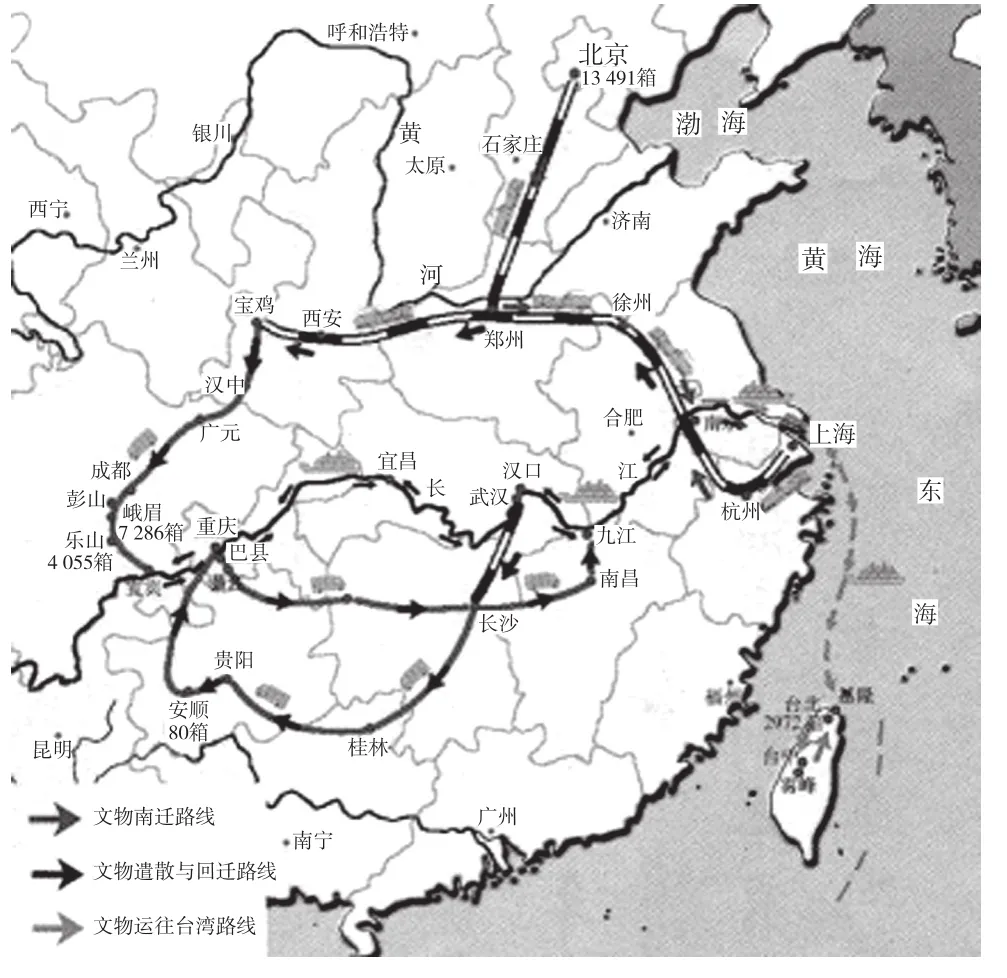

30.下图为抗日战争时期北京故宫博物院文物迁徙路线图。百万件故宫文物的精华为躲避日军劫掠,被迫运离北平,先至南京,后至西南,分南、中、北三路辗转于10余个省市,跨越两万里、15年光阴、历经艰难。国宝迁徙 ( )

A.路线和日本侵华方向相一致

B.是基于持久抗战的文化自救

C.体现国共两党合作抗战精神

D.宣示了全民族誓死抗战决心

31.1988年,国家放开了物价管制,少数重要商品由国家管理,绝大多数商品价格由市场调节。上海调整280种商品的零售价,大都属于小商品或日常生活必需品。放开后各地物价很快上涨,并最终演化成抢购风潮。这一现象的出现反映了 ( )

A.市场经济体制不适合中国

B.生产关系调整出现了失误

C.体制转型中矛盾的复杂性

D.民众的物质需求没有得到满足

32.古希腊历史学家希罗多德被后人誉为西方“史学之祖”,他在其著作《历史》第七卷中声明:“我的职责是记录人们讲的一切,但我绝无义务相信他们,这适用于整个这部书。”这种主张 ( )

A.体现了辩证唯物主义历史观

B.说明希腊人对历史规律的探索

C.表明他注重历史的客观真实

D.反映了理性的研究历史的精神

33.15世纪中期,德国人古滕贝格发明了一种可以成批浇铸字模的手工浇铸机,用活字与机械来印制书籍,并建立了印刷厂。他的发明很快得到推广,据估计,到1500年德国约有60个城市有印刷厂,欧洲已有上千家印刷厂。这反映出当时 ( )

A.毕升活字印刷术传入欧洲

B.科学技术转化成为生产力

C.宗教改革推动了信息传播

D.社会需求与商业发展结合

34.1929 —1933年的经济危机,罗斯福新政开创了国家干预经济的新模式。进入20世纪70年代后,面对经济“滞胀”,资本主义国家又减少了对经济的干预。对经济的干预或减少干预的根本出发点是( )

A.缓和当时社会的主要矛盾

B.保证经济秩序的正常运行

C.扩大内需以刺激产品消费

D.减少经济危机造成的损失

35.下表是世界范围产业结构发展概况表。据此,可以得出的结论是( )

国家类别 农业(%) 工业(%) 第三产业(%)1960年 1980年 1960年 1980年 1960年 1980年33个低收入国家 50 56 18 35 32 29 63个中等收入国家 24 15 30 40 46 45 19个发达国家 6 4 40 34 54 62

A.发达国家经济出现了第二个黄金期

B.世界各国农业生产普遍呈衰退趋势

C.战后世界工业化进入快速发展时期

D.低收入国家劳动力结构亟须智力化

二、非选择题:共52分。第41、42题为必考题,每个试题考生都必须作答。第45~47题为选考题,考生根据要求作答。

(一)必考题:37分。

41.(25分)阅读材料,完成下列要求。

材料一在某些领域内,科学发现取得了立竿见影的显著效果,在以前是空白的方面,创建了新的工业。在这方面,最突出的是电力工业,它提供了崭新的光、热、动力和通信的能源。到19世纪80年代,大规模发电事业,不论直流或交流,均已牢固建立。早期的发电站绝大多数以蒸汽为动力;首批大型水力发电计划之一,是1893年在尼亚加拉瀑布开始兴建的发电站。电的最早重要用途之一是照明,南福雷兰灯塔于1858年装上了弧光灯。早在1880年,爱迪生就以每月5 000盏灯的速度从事生产。在短短几年内,白炽灯就在各种类型和规模的建筑物中广泛使用。1879年,在柏林展示了第一条电气铁路。1895年,第一条铁路干线从蒸汽机车改用电气机车。从技术上来看,电动机的最重要的应用是把它作为一种小型、有力和机动的动力装置用于工厂。

——摘编自[英]欣斯利编《新编剑桥世界近代史(第11卷)》

材料二19世纪末,电力工业开始传入中国。中国最早出现电灯和兴办电业,发生在上海租界。1879年,上海公共租界工部局电气工程师毕晓甫以“蒸汽引擎带动直流发电机发出的电能,点燃了炭极电弧灯”。这是电能在中国大地上第一次应用。中国兴办公用电业始自1882年,英国商人李德创办上海电气公司。清末洋务派首领之一张之洞在两广总督任内,派人在国外购买一台直流发电机,于1888年在总督衙门旁建厂,安装发电机发电亮起了电灯。这是中国官府建厂用电的开端。台湾巡抚刘铭传曾计划在台北市附近的淡水河支流开发建设水电站,该水电站于1905年建成发电。它是中国国土上最早的一座水电站。从1882年到1911年,英、法、德、日、俄等国商人,在“二十余个城市,相继兴建了约三十座电灯厂(公司)”。与此同时,中国官僚、民族资本工商业者,在“三十余城市也相继开办了四十多座电灯厂(公司)”。

——据白寿彝总主编《中国通史(第十一卷)》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分析中西方早期电力工业发展的差异及原因。(15分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括中西方早期电力工业的相同点,并简析中国早期电力工业发展的意义。(10分)

42.(12分)以下是中华人民共和国成立以来宪法的几次主要修改内容。阅读材料,回答问题。

时间内容1954年1982年2004年第五条 中华人民共和国的生产资料所有制现在主要有下列各种:国家所有制,即全民所有制;合作社所有制,即劳动群众集体所有制;个体劳动者所有制;资本家所有制。第十条 国家依照法律保护资本家的生产资料所有权和其他资本所有权。国家对资本主义工商业采取利用、限制和改造的政策。第十三 条国家未来公共利益的需要可以依照法律规定的条件对城乡土地以及其他生产资料征收、征用或者收归国有第六条 中华人民共和国的社会主义经济制度的基础是生产资料的社会主义公有制,即全民所有制的群众集体所有制。第十一条 在法律规定范围内的城乡劳动者个体经济,是社会主义公有制经济的补充。国家保护个体经济的合法权利和利益第十条 国家未来公共利益的需要,可以依照法律规定对土地实行征收或者征用并给予补偿。第十一条 在法律规定范围内的个体经济、私营经济等非公有制经济,是社会主义市场经济的重要组成部分。国家鼓励支持和引导非公有制经济的发展,并对非公有制经济依法实行监督和管理。第二章 公民的基本权利和义务国家尊重和保障人权

比较以上宪法及宪法修正案的内容,指出其中变化,并对这一变化谈谈你的认识。(要求:所指出的变化要明确清楚;必须综合三部宪法指出变化;阐述认识条理清晰、语言准确,多角度回答)(12分)

(二)选考题:共15分。请考生从3道选考题中任选一题作答。如果多做,则按所做的第一个题目计分。

45.(15分)【历史上重大改革回眸】阅读材料,回答下列问题。

材料中国在世界资本帝国主义势力的冲击下,一些有头脑的官僚士大夫,提出了维新自强的主张,其中也包括了改革官员选拔制度,举办经济特科。1898年清廷下谕总理衙门会同礼部讨论开设经济特科事,还未实行,百日维新失败,经济特科流产。1901年八国联军侵华后,慈禧也感到巨大的政治压力,为做些改革的姿态,于是才又诏行经济特科,命各部院及各省督抚保荐“志虑忠纯,规模宏远,学问淹通,洞达中外时务”的各等人才。保荐者的条件包括六个方面:(一)“内政”,熟悉“郡国利病,民情风俗”者;(二)“外交”,懂得“各国政务条约、公法等”;(三)“理财”,能考求“税则、矿产、农工商务”者……(五)“格致”,能“运算”“中西算学、声光、电气”者……很显然,选拔经济特科,其对象主要是一些懂得新政、新科技的专门人才。

(注:清代的科举考试除常科外,还采用其他方式选拔人才,称为制科。制科是对常科的完善、补充和调整)

——摘编自白钢主编《中国政治制度通史(第十卷清代)》

(1)根据材料并结合所学知识,概括清末科举制度调整的原因。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,从考试思想、录取标准等角度概括清末科举制调整的特点并分析影响。(9分)

46.(15分)【20世纪的战争与和平】阅读材料,回答下列问题。

材料一(一)每一政府各自保证对与各该政府作战的三国同盟成员国及其仆从者使用其全部资源,不论军事的或经济的。

(二)每一政府各自保证与本宣言签字国合作,并不与敌人缔结单独停战协定或合约。(本宣言签字政府)深信完全战胜它们的敌国对于保卫生命、自由、独立和宗教自由并对于保全其本国和其他各国的人权和正义非常重要。

——《联合国家宣言》

材料二为了协同对日作战,1941年12月23日,中、美、英将整个太平洋战场划分为5个战区,即太平洋战区、西南太平洋战区、东南亚战区、印缅战区、中国战区。罗斯福致电蒋介石,建议成立中国战区最高统帅部,由蒋介石担任中国战区盟军最高统帅。据此,蒋介石担任了英、加、澳等26国联军中国战区(印度支那和缅甸)最高统帅。……正是中国的抗日,使美国“先欧后亚”的战略方针大大缓解了苏英盟国的压力,使欧洲人民得到了解放。当年美国《纽约时报》上这样报道:“正是有了中国,我们找到了开启太平洋战争战略的钥匙。”

——金恒薇《中国的抗日战争是太平洋战争的一部分》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括《联合国家宣言》体现的精神和主要原则。简析其签署对世界反法西斯战争胜利的影响和现实意义。(9分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出中国战区建立的意义。(6分)

47(.15分)【中外历史人物评说】阅读材料,回答下列问题。

材料一“西域以孝武时始通……汉兴至于孝武,事征四夷,广威德,而张骞始开西域之迹。”

——《汉书·西域传》

材料二《汉书·西域传》记载,安息:“其地无丝漆,不知铸铁器。及汉使、亡卒降,教铸作它兵器。得汉黄、白金,辄以为器。”

明代李时珍《本草纲目》28卷记载,“杂记言苜蓿原出大宛,汉使张骞带归中国,然今处田野有之,陕陇人亦有种者”。同时,西域的各种观赏动物和牲畜,也随着丝路的开通而传来中原。西域的“天马”、驴、骡、牦牛、骆驼的引进,为内地社会生产和交通运输带来了明显效益。对中国社会经济发展,产生了巨大的动力。而西方犀牛、大象、狮子、鸵鸟、大狗、鹿等观赏动物的输入,则为中原人民的文化生活增添了新的内容和乐趣。

——根据陈频《张骞凿空西域及东西方经济文化交流述论》整理

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括指出“张骞始开西域之迹”的条件以及张骞通西域后中原与西域交流的突出特点。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,说明张骞对中国历史发展的重大贡献。(7分)

参考答案

24.【答案】C

【题意分析】本题题干的主要信息是:“示”字和“示”旁所代表的宗法血缘含义。设问指向是“汉字的这一特点”。

【选项分析】A项强调古人造字时注意字的结构,题干强调的是“含义”而不是“结构”,故错误。材料并不能表明统治者十分重视忠义孝悌,故B项错误。材料所述内容体现了先民对待祖先的伦理观,故C项正确。设问只是阐述“示”字和“示”旁文字的特点,反映中华传统文化的博大精深说法与材料主旨不符,故D项错误。

【短板分析】本题失误的原因在于没理解“示”字和“示”旁的含义,要透过现象看本质。

25.【答案】B

【题意分析】本题题干的主要信息是:汉、唐铁矿分布重心的变化。设问指向是反映的本质。

【选项分析】A项政府对冶铁业的管理与材料主旨不符,故错误。汉代铁矿主要分布在黄河流域,唐代南方铁矿占到全国铁矿近一半,反映出经济重心的南移趋势,故B项正确。唐代冶铁业发展快仅是材料的表象,与材料主旨不符,故C项错误。D项矿产分布不均衡也是材料直接体现出来的表象,故错误。

【短板分析】本题解题失误在于没有透过现象看本质,抓住“反映”。

26.【答案】A

【题意分析】本题题干的主要信息是:朱熹心中的君臣关系。设问指向强调朱熹的认识。

【选项分析】材料“臣闻人主以论相为职……而无多门之弊”体现了君相间互补协调的重要性,故A项正确。B项和C项,都只强调君或者臣,具有片面性,故B,C项错误。君相之争不是主流与材料主旨不符,故D项错误。

【短板分析】本题解题失误在于没有抓住朱熹心中的君臣关系。

27.【答案】C

【题意分析】本题题干的主要信息是考查内阁的实质。设问指向是内阁与司礼监相互牵制。

【选项分析】A项和明朝历史事实不符,明朝内阁的实质只是为专制君主提供顾问的内侍机构,没有决策权,故A项错误。明代废丞相后弱化中枢权力机构,给内阁一定权力,但用司礼监限制内阁,两者相互牵制,形成了较完善的辅政制度,故C项正确。由材料分析可知,这一规定加强了君主专制,故B项错误。材料并未体现提高行政效率,故D项错误。

【短板分析】本题解题失误在于没有把握住内阁与司礼监相互牵制。

28.【答案】C

【题意分析】本题题干的主要信息是清政府君臣在甲午战中和战后对铁路的认识。设问指向是认识。

【选项分析】A项光绪帝认识到铁路关乎国计民生只是对材料的片面认识,故错误。B项关键词在“完全”,具有绝对化倾向,故错误。清政府国防认识的转变推动了铁路的发展,反映了材料的主旨,故C项正确。甲午战争的确推动了铁路的发展,但选项中没有涵盖材料的主旨信息,故D项错误。

【短板分析】本题解题失误的原因在于没有充分利用材料的信息点。

29.【答案】B

【题意分析】本题题干的主要信息是白话文的普及。设问指向反映了什么?

【选项分析】胡适是文学革命的急先锋,故A项错误。白话文从晚清出现但未普及到后来的逐渐普及,体现了语言文字发展的必然性,故B项正确。文学革命是思想解放的工具只是材料内容的片面反映,与材料主旨不符,C项错误。白话文通俗易懂受到了欢迎只是表象,故D项错误。

【短板分析】本题解题的失误在于还能区别“内因”和“外因”,“表象”和“本质”。

30.【答案】B

【题意分析】本题题干的主要信息是抗战时期国宝迁徙。设问指向为迁徙反映了什么。

【选项分析】由材料中文物迁徙路线图可知,国宝迁徙路线从北到南再由东到西。卢沟桥事变后日本北线大军进攻华北,意欲占领北平—天津—洛阳—武汉,沿平汉线南下。南线进攻上海—南京—武汉,最后向内地深入,两者路线并不一致,故A项错误。国宝迁徙意在躲避日军进攻,保全民族文化遗产,是在民族危难时基于持久抗战的文化自救,与整个抗战过程相始终,故B项正确。材料并未体现国共两党合作抗战精神,故C项错误。宣示了全民族誓死抗战决心与材料主旨不符,D项错误。

【短板分析】本题解题的关键在于依据路线图和文字搞清楚为什么迁移。

31.【答案】C

【题意分析】本题题干的主要信息是从物价放开看改革。设问指向是这一现象的出现反映了什么。

【选项分析】建立社会主义市场经济体制目标的确立是在1992年,而材料给的时间是1988年,故A项错误。商品价格放开必然会出现一些问题,并不能由此得出生产关系调整出现了失误的结论,故B项错误。商品价格放开是从计划经济到市场经济转型中的重要环节,材料现象体现了体制转型中矛盾的复杂性,故C项正确。材料并没有体现民众的物质需求没有得到满足,故D项错误。

【短板分析】本题解题的关键在于要正确认识从计划经济到市场经济的转型。

32.【答案】C

【题意分析】本题题干的主要信息是希罗多德著的《历史》。设问指向是材料中所述表明了什么?

【选项分析】辩证唯物主义历史观、希腊人对历史规律的探索在材料中均未体现,A,B项错误。材料中“记录人们讲的一切,但我绝无义务相信他们,这适用于整个这部书”表明他注重历史的客观真实,故C项正确。材料侧重体现希罗多德对历史客观事实的注重,理性的研究历史的精神与材料主旨不符,D项错误。

【短板分析】本题解题失误在于缺乏史学理论与史学方法。

33.【答案】D

【题意分析】本题题干的主要信息是古滕贝格活字印刷机。设问指向是对古滕贝格活字印刷机迅速推广的认识。

【选项分析】毕升活字印刷术传入欧洲,材料未体现,故A项错误。将科学技术转化成为生产力,主要是在第二次工业革命中,故B项错误。1517年宗教改革才开始,而材料是在15世纪中期至1500年这一时期,故C项错误。依据材料古滕贝格活字印刷机的特点并结合所学知识可知,其能够迅速推广,是社会需求与商业发展结合的产物,故D项正确。

【短板分析】本题解题失误在于脱离材料来臆测答案。

34.【答案】B

【题意分析】本题题干的主要信息是国家干预经济或减少干预。设问指向是国家经济政策调整的根本出发点,考查对材料的理解。

【选项分析】A项不是根本出发点,排除。国家干预经济或减少干预,主要是为了解决生产和市场间的供需矛盾,保证社会经济的正常运行,故B项正确。扩大内需以刺激产品消费是国家干预经济的表现,故C项错误。减少经济危机造成的损失是国家干预经济或减少干预的目的,故D项错误。

【短板分析】本题解题失误在于没理解材料中“根本出发点”。

35.【答案】D

【题意分析】本题题干的主要信息是世界范围产业结构的发展概况。设问指向是得出的结论。

【选项分析】1950 —1973年是发达资本主义国家经济发展的第二个“黄金时代”,材料涉及的1980年“黄金时代”已经结束,故A项错误。33个低收入国家农业生产呈现增长趋势,故B项错误。19个发达国家工业呈现下降趋势,故C项错误。发展第三产业和知识经济是时代趋势,低收入国家正是源于产业和知识的缺失而发展缓慢,因此其劳动力结构亟需智力化,故D项正确。

【短板分析】本题解题失误在:数据比对和时间1960年—1980年。

41.(1)差异:

西方:自主研发,科技创新。(2分)

中国:外国引进,模仿学习。(2分)

原因:

西方:人文主义复兴;近代科技崛起;资本主义制度确立;两次工业革命推动;科学家不懈努力。(每点2分,任答3点即可得满6分)中国:传统科技衰落;处于半殖民地半封建社会;列强经济侵略;洋务运动推动。(每点2分,任答3点即可得满5分)

(2)相同点:第二次工业革命的产物;都属于新兴工业;新能源新动力;早期以蒸汽为动力;都建有水力发电站;电的最早用途是照明。(每点2分,任答3点即可得满5分)意义:为工业发展提供新能源和新动力支持;奠定了中国电力工业的初步基础;推动人们的生产生活方式转变;有利于工业文明在中国的传播;一定程度上抵制了外国资本主义的经济侵略。(每点2分,任答3点即可得满5分)

【解题思路】(1)本题主要考查中西方早期电力工业发展的差异及原因。第一小问答差异,关键要确定答题的角度,从电力工业起源等方面进行分析。第二小问答原因,需要从中国和西方两个方面作答,结合教材内容,从经济、政治、思想、科技等方面组织答案。(2)本题主要考查中西方早期电力工业的相同点并简析中国早期电力工业发展的意义。第一小问答相同点,根据两段材料进行概括就可以得出答案。第二小问答意义,需要根据材料并结合教材内容从能源、动力、工业、生活、文明等方面组织答案。

【规律与技巧】针对这道25分主观题,试题往往会以“古今贯通、中外关联”的方式考查相同点、特点、原因及意义。相同点、特点学生从所提供的材料中进行概括总结即可得出答案;简析其原因、意义,学生应做到“两个结合”,结合材料和教材组织答案即可。在备考中,要侧重训练学生的比较能力,归纳概括能力,知识迁移能力。

42.【赋分标准】等次得分观点论证表述第一等9~12论点正确,能辩证认识问题史实准确,史论结合密切思路清晰,表达确切第二等5~8论点基本正确,认识不够全面史实基本准确,史论结合不够密切有基本思路,表达不够确切第三等0~4论点不准确,认识模糊未能结合史实,仅能罗列部分史实缺乏条理性,表达欠通顺评分说明:指出变化给3分;认识可以从变化产生的背景、时代特征、影响、社会规律等方面回答,至少3个角度,共9分。

【示例】变化:生产资料所有制由过渡时期的多种经济成分并存到消灭私有制经济实行单一的公有制,再到承认个体经济和私有制经济的存在,建立以公有制为主体的社会主义市场经济。

认识:所有制结构要根据生产力水平来决定。1954年宪法反映了我国由新民主主义社会向社会主义社会过渡的特征。当时的生产力水平比较低,为了建立社会主义经济基础,采取多种经济成分并存,个体经济、资本家所有制受到法律的保护,但其发展趋势是利用资本主义工商业来恢复国民经济,最后以全民所有制代替私有制。改革开放后,生产力水平仍然不高,国家开始对生产资料所有制进行调整,个体经济、私营经济等非公有制经济逐渐产生发展并受到宪法的保护,获得了与国有经济并行、平等的地位,进而发展多种经济成分并存的社会主义市场经济。通过调整,我国社会主义经济建设迅速发展,人民生活水平也得到很大提高,综合国力提升。

可参考的角度:对公民权益尤其是财产权尊重;增加了人权问题。

【解题思路】此题有多个论述角度,从变化产生的背景、时代特征、影响、社会规律、尊重公民权益尤其是财产权、增加了人权问题等方面回答。

【规律和技巧】论题阐述类习题,一要明确论题是什么,明确写出所拟论题。二要阐述全面,以史实论证,表达具有逻辑性、层次性。

45.(1)原因:列强侵略,外患加剧;清政府统治危机;中国社会从传统到现代转型的需要;科举考试本身的弊端;西方教育理念、文化观念的影响。(每点2分,任答3点即可得6分)

(2)考试思想:选拔实用型人才;(1分)录取标准:通达中外时务的人才。(1分)影响:适应了时代和社会的需要,是教育制度的重大变革;打破了传统教育内容的局限,引导社会对科技的重视;改变了教育发展的方向,促进了新式教育的发展;培养了大批新式人才,促进了中国教育近代化。(每点2分,任答3点即可得7分)

【解题思路】(1)设问在原因,根据材料并结合教材从政治、经济、文化、思想等方面思考。(2)设问在特点及影响。从考试思想、录取标准等角度可提炼出特点。影响要从用人制度、教育制度、教育内容、教育方向等方面进行概括总结。

46.(1)精神和主要原则:彻底摧毁法西斯主义;合作;保卫生命、正义、自由、和平、民主原则等。(3分)影响:标志着世界反法西斯联盟的形成;壮大了反法西斯国家的力量,加速了世界反法西斯战争的胜利进程;为创建联合国奠定了基础。(每点2分,任答2点即可得4分)现实意义:不同意识形态和社会制度的国家也可以进行国际合作;维护民族独立和领土完整,使主权和利益不受侵犯是各国人民的共同心声。(任答1点即可得2分)

(2)意义:中国的抗战不再是单独抗日,已成为太平洋战场的重要组成部分;壮大了中国的抗战力量;提升了中国的大国地位;牵制和消耗了大量日军,配合盟军欧洲战场的作战。(任答3点可得6分)

【解题思路】(1)精神和主要原则从摧毁法西斯主义、团结合作、保卫民主自由等方面总结分析;影响从反法西斯同盟的形成、反法西斯战争的进程、联合国的创立等角度进行分析;现实意义可从国际合作的重要性、领土与主权完整的必要性等方面总结。(2)可结合材料“为了协同对日作战”“将整个太平洋战场划分为5个战区,即太平洋战区、西南太平洋战区、东南亚战区、印缅战区、中国战区”“正是中国的抗日,使美国‘先欧后亚’的战略方针大大缓解了苏英盟国的压力,使欧洲人民得到了解放”等进行分析。

47(.1)条件:汉武帝时国力强盛;汉武帝宣扬大汉威德的政治需要;张骞本人不畏艰险、忠贞不屈的意志和坚毅的品质等。(任答2点可得4分)特点:中原输入西域的主要是先进的技术和制度,西域传到中原的多为地方特产;中原先进文化发挥中心辐射作用。(每点2分,共4分)

(2)贡献:沟通了中原与西域地区的经济、文化、政治联系;促进西域地区的开发和社会进步;丰富了中原的物质生活;弘扬了汉朝文明;丰富了中华文化的内涵;促进了统一的多民族国家的形成和发展;开阔了中国人的眼界,促进了中西交流;对人类社会发展、文明进步起到推动作用。(每点2分,任答3点得7分)

【解题思路】(1)条件从汉朝的国力、政治需求及张骞个人因素来分析;特点结合材料“其地无丝漆,不知铸铁器。及汉使、亡卒降,教铸作它兵器。得汉黄、白金,辄以为器”“西域的各种观赏动物和牲畜,也随着丝路的开通而传来中原”等进行分析即可。(2)贡献可从文化物质交流、西域的发展、中原物质文化生活的丰富、汉文化的传播等角度进行总结概括。

(本套联考试题为杂志社第三阶段原创研发组“历史D3全国卷Ⅱ”研发组成果)