范瑞娟:化蝶远去,芳菲人间

2018-04-20王睿

王 睿

杭州师范大学文创学院

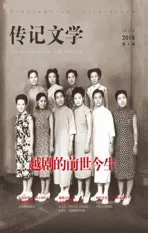

范瑞娟在《梁山伯与祝英台》中饰演梁山伯

她,是女娇娥,却一身青褶、一把素扇,几笔绿黛红胭,扮作男儿郎。

她,唱腔穿越时光,藏着越剧历史近百年来的金戈铮鸣。

她,是范瑞娟,也是梁山伯。

如今山伯化蝶去,梨园再无范竹山。

宝剑锋从磨砺出

范瑞娟,别名范竹山,1924年1月6日出生,浙江新昌县黄泽镇(今属嵊州)人,越剧范派创始人、国家一级演员,代表作《梁山伯与祝英台》《孔雀东南飞》《祥林嫂》等。

中华人民共和国成立前,范瑞娟的父亲是在酱园里制作霉豆腐和老酒的酱作工,每月只有6元钱工资。为了维持生活,范瑞娟的母亲常常靠做奶妈补贴家用,所以,她从小就懂得穷人度日的艰辛。

1935年4月18日,11岁的范瑞娟入龙凤舞台科班学戏,师承黄炳文,工小生——当时,完全是因为生活艰辛,范瑞娟才不得不踏上“吃戏饭”这条路。她的父母曾想安排女儿到上海当童工,但是家里付不起30元银洋的押金。还有一条出路,就是卖到山里当童养媳,这是范瑞娟最害怕的,她知道一旦入了别人的家门成为童养媳,这一生怕是再也和“尊严”二字无缘了。要尊严,也要吃饭,年幼的她便选择了第三条路:学戏。

旧时的科班很苦,一进去就要与班主订立合同,合同上写着:“生老病死,概由天命。”这八个字包含的悲惨声声泣血字字辛酸,令范瑞娟一辈子忘不了:“我师傅教的第一出戏是《一女换太子》,我扮文武小生陆凤阳,唱到‘将身上了高头马’时,一个挥鞭上马动作做得不对,师傅很生气,夺过马鞭就朝我腿上抽了一鞭,又责令我跪在一条长凳上。还有一次,演出《沉香扇》,我少唱了几句,师傅上来就是一个耳光,打得两眼发黑,两耳轰鸣。”

本以为再苦也不过如此了,谁曾想两年后抗日战争爆发,老板把范瑞娟卖给了另一个戏班子。由于战乱,新老板丢下戏班自顾逃命去了,姐妹们也各自分散逃难。范瑞娟带着一只包头箱、一只旧藤篮,辗转到上海演出。在上海滩,因为穷,没有“行头”,她到处遭人白眼,挂牌时排到了第21位,常常轮不到演戏,只能跑龙套。

然而命运并没有放弃这个才华横溢又性格顽强的女孩子。1941年夏初,范瑞娟所在的戏班到汇泉楼演出,当时的头肩小生竺素娥突然病了,老板问有谁能顶上,当时才18岁的范瑞娟自告奋勇:“让我试试。”老板看她有股临场不乱的机灵劲儿,便同意让她试试——横竖头肩今日是不能上了,索性来点新鲜的。十几天戏顶下来,范瑞娟表现出色,老板高兴地说:“范瑞娟平时不声不响,看不出倒还装着一肚子戏哩。”就这样,她成为了二肩小生,然后又慢慢变成头肩小生。

成名后,范瑞娟主演了《梁山伯与祝英台》《李秀成》《孔雀东南飞》《西厢记》《宝莲灯》《祥林嫂》等优秀剧目,其中,《梁祝》更是其代表作之经典。

青年范瑞娟

一举成名天下知

对于所有越剧观众,甚至全国观众来说,说起范瑞娟,便会马上想到梁山伯——越剧《梁山伯与祝英台》是她的代表作,而她扮演的梁山伯,也是一个经典的舞台形象。范瑞娟善用技巧并且融会贯通,常常把两种技巧混合在一起以丰富唱腔。她注意对细节的把握,字斟句酌,务必让每一个音节每一个字的唱腔都是灵活的,都会“讲故事”。比如,《楼台会》中梁山伯向祝英台表露真心,表示自己知道那个“九妹”就是祝英台——范瑞娟所扮演的梁山伯刚上楼台,喜气冲冲地唱四句中板:“那一日钱塘道上送你归,你说家有小九妹,长亭上面做的媒,愚兄是特地登门求亲来。”旋律华彩,节奏多变。在越剧基本曲调的基础上,范瑞娟采用加花,吸收融化过门中的音调发展而成,这其实也就是范派区别于其他流派的显著特征。在唱法上,范瑞娟还运用了灵活轻巧的小顿音,以加强唱腔的生动性,将梁山伯内心的喜悦揭示得淋漓尽致。接着,梁山伯又唱:“愚兄知道就是贤妹啊!”一句起腔,曲调借鉴越剧传统四工腔的起腔加以发展,旋律由低到高,再一跃而下,把梁山伯内心的喜悦表露得十分真切而生动。

1950年,在中南海与周恩来总理合影。前排右二为范瑞娟

中华人民共和国成立后,毛主席在北京中南海怀仁堂观看范瑞娟和傅全香主演的《梁山伯与祝英台》,看到梁山伯在“思祝”这场戏中,扳着手指算不清祝说的约期暗话“一七二八三六四九”时,为梁山伯着急,笑着说:“你还在这儿傻乎乎地算哪,等你算出日子来,祝英台早嫁人了!”可见,范瑞娟把这个被祝英台比作“呆头鹅”、质朴温厚的书生梁山伯演活了。还有一次,范瑞娟在杭州演出《梁祝》后上街购物,竟被认出她来的戏迷直接问道:“梁山伯,你要买什么呀?”显然,范瑞娟所塑造的梁山伯这个形象是被广大观众所喜爱和认可的。

1954年,在日内瓦会议上,由范瑞娟和袁雪芬主演的中华人民共和国第一部彩色电影《梁山伯和祝英台》在没有任何字幕的背景下,仅凭放映前三分钟的英文翻译,就赢得了会议所有代表的激赏。那也是新生的中华人民共和国首次以联合国五大常任理事国之一的身份参与国际事务,而爱情片《梁祝》改变了国际社会对中国“黩武”的误解。会议后,周恩来总理特地将电影播放给当时居住在瑞士的电影大师卓别林观看,卓别林由衷称赞中国民族戏曲的优秀传统。他说:“就是需要有这种影片,这种贯串着中国几千年文化的影片。希望你们发扬自己民族的文化传统和对美的观念。”

1955年,上海越剧院赴德国和苏联访问演出,由范瑞娟和傅全香主演的《梁祝》一剧在柏林献演,演出谢幕竟达到28次之多,这在当时是打破纪录、史无前例的。

也就在这一年,范瑞娟第一次穿上高跟鞋、花旗袍,烫了卷发,喝到了外国的牛奶,并在捷克参加国际电影节,拿回了第八届卡罗维·发利国际电影节的音乐片奖。之后,她又在周总理的电召下,去瑞士与卓别林见面。

当时,范瑞娟的搭档袁雪芬因病未能出国,范瑞娟独自飞到瑞士跟周总理一起拜访了卓别林。宴会上,卓别林看着海报上的剧照问,为什么演梁山伯的演员没有来?周总理告诉他,站在他身边的女子就是梁山伯的扮演者,卓别林后退两步,显然被“吓了一跳”——他压根没想到影片中那个丰朗俊逸的书生在生活中竟是一位妩媚的女娇娥。显然,范瑞娟作为一名越剧女小生,跳脱出性别的差距,把男性角色诠释得十分到位。

1954年,范瑞娟(后排右一)与卓别林(前排右一)见面

独创范派唱腔

范瑞娟是当年闻名上海的越剧十姐妹之一。

十姐妹中的绝大多数都有苦难的童年。她们都是小小年纪就进了科班,挑着戏箱冲州撞府,爬山路、宿破庙,过着“年年卖唱年年唱,处处无家处处家”的流浪生活。抗日战争前后,女子越剧开始进入上海,十姐妹也陆续进了上海。当时的上海是“冒险家的乐园,弱小者的地狱”,姑娘们往往离了狼窝,又进虎穴——她们一方面是戏院老板的摇钱树,一方面又往往成为达官贵人、巨商大贾以至地痞流氓的“囊中物”。为了使自己不受十里洋场的污染,以袁雪芬等为代表的姑娘们暗暗为自己定了标准:不拜“过房娘”,不唱“堂会”,不受礼,不吃请,淡妆素抹,不与这个肮脏社会同流合污。当时,艺人的艺术生命往往十分短暂,三十岁出头就算“红颜已老”,要担心被老板抛弃了。所以,她们日思夜想要筹款建造自己的剧场。范瑞娟和袁雪芬等人积极奔走,把原来分在四个剧团的十个名演员组织起来,同台演出《山河恋》,打算用演出得来的钱去造剧场、办戏校。

中华人民共和国成立后,在党的引导、教育下,十姐妹中的大部分人入了党。可是,前进的道路往往是曲折的。在“四人帮”横行时,江青一伙践踏越剧,迫害越剧艺人,可是观众想念她们,给了她们信心和力量。正是这些十分真挚地爱戴着她们的观众,激励着她们在十年漫长的岁月里,经受考验,等待艺术的春天重新到来。

1976年,“四人帮”被粉碎,越剧姐妹们又一次获得了新生,她们一个个又满怀激情地登上红氍毹。范瑞娟和傅全香再度合作演出了在越剧观众中颇有影响的《孔雀东南飞》,这是“文革”后范瑞娟第一次开嗓。越剧迷看了她们的演出后,含着热泪笑着说:“越剧复活了,越剧的青春又回来了!”

范瑞娟自幼学戏,功底扎实,平日为人淳厚朴素,勤奋好学,以饰演忠厚老诚、淳朴文雅的儒生见长。她既能扮演真淳质朴的书生梁山伯,也善于扮演憨厚老实的猎户贺老六,还能塑造韩世忠等英雄人物。她的嗓音宽厚嘹亮,咬字清晰,韵味浓厚,唱腔和表演在越剧小生行当里自成一派。

范瑞娟11岁进“龙凤舞台”科班,先学花旦,后改学小生,由于刻苦用功,勤学苦练,练就较为宽厚的音色。在唱腔和表演上,她继承了越剧前辈小生竺素娥的朴实风格,并博采众长,尤其是学习京剧马连良、高庆奎的运腔特色和唱腔因素,融化于自己唱腔之中,能自如地运用丹田之气和头腔共鸣相结合的发声方法,中低音厚实,高音响亮有力,使得唱腔凝重大方,富有阳刚之美。

范瑞娟《单恋》剧照

戏曲片《梁山伯与祝英台》,袁雪芬饰祝英台、范瑞娟饰梁山伯(1954年)

范派唱腔音域宽,旋律起伏大,长句多,擅长运用抒情性较强的“慢板”揭示各种人物的情感,曲调显得华彩而有气派;起腔小腔和甩腔更具特色,往往通过对唱句尾音的装饰加花,或把伴奏的过门作为唱腔延伸的手法,使唱腔更深情缠绵。如《梁祝·楼台会》中“一路上奔得汗淋如雨”这句起腔的三个腔节,尾腔都通过音调的加花扩展,使起腔幅度宽广,音调起伏回荡。《梁祝·十八相送》中“恭喜贤弟一路平安把家回”这句的甩腔,音调由高而低,音量由轻而响,在“把家回”三字上,用越剧过门中同韵加花的手法,使唱腔连绵不断,生动地表现了梁山伯抑制不住的内心喜悦——这,就是最典型的范派甩腔。

1945年,演出《梁祝哀史·山伯临终》时,范瑞娟与琴师周宝才合作,在传统“六字调”的基础上,吸收京剧的“反二簧”,首创了越剧的“弦下调”,为越剧音乐发展做出了巨大贡献。“弦下调”幽怨凄切、悲愤激越的音乐特色,大大丰富了越剧曲调。后来,范瑞娟在组织唱腔时,没有单纯地让它停留在悲和惨上,而是力图在充分抒情的基础上,着力开拓意境,表现人物的强烈爱憎情绪,以歌颂他们渴望自由追求幸福的美好心灵。在《孔雀东南飞》的《雀亡》一出中,前面先用“慢板”和“慢中板”追忆往事,情意缠绵,是人物痛定思痛后的借物抒情。范瑞娟在自然舒缓的行腔中,柔中寓刚,像“一纸休书成永别”的“别”字,她用拖腔来描绘人物对此一别既有爱又有恨的感情色彩。“两行热泪肝肠裂”的“裂”字,则用休止音来突出节奏的顿挫,使感情得到强化。“你为何千丝万缕、万缕千丝不把我的兰芝系”一句,起唱就用“拎板”,“千丝万缕”的反复咏唱,处理成似问、似哭、似诉、似叹的“垛板”,“系”字后面用先上行后下行的旋律来甩小腔,又运用范派的“点头腔”,这样既充分表露了焦仲卿的悲痛之情,又力图让悲痛后面的提问得到突出渲染。

在唱腔中不通过过门,直接转调的特殊艺术手法,是范派的又一特色。20世纪50年代,范瑞娟在演出《梁祝·楼台会》时,“今生难娶你祝英台”一句的末尾 “祝英台”三字,连续运用了几个旋律有层次下行的小腔,音调哀伤低沉;紧接着,在“满怀激情无处诉”这句唱中,直接由“尺调腔”转入“弦下腔”,而且旋律激越上升,强烈表现出人物绝望的愤懑和以死相抗的决心。这种艺术技法和内容紧密结合的表现方式,是范派的独创。

范派的“弦下调”旋律性强,曲调抒情悠长。作为“弦下腔”的首创者,范瑞娟不断创新、拓展这一曲调功能。根据不同人物的性格、感情和所处环境,创造出各种不同的“弦下腔”,创腔和演唱时采取不同的处理手法。如《单恋》中“霍姜妻永别了”这一段,音调悲凄,唱腔结构严谨而有层次,整个唱段中三次出现“霍姜啊”呼唤名字的唱,以不同的音乐处理细致展现了人物感情的变化。“弦下腔”一般擅长表现低沉、哀怨的情绪,但范瑞娟通过探索使其同样能表达欢乐的情绪。如《宝莲灯·对月思家》这段“弦下腔”,则吸收了“四工调”明朗流畅的因素使其显得明快而欢畅,且富有喜剧色彩,加上唱词是长短句格式,在节奏上又作了多种变化,音乐节奏显得更加活跃。在《孔雀东南飞》中“人去楼空空寂寂”一段,则采用由慢而快的安排,以“慢板”开始行腔,深沉缠绵,情意切切,中段转入“快中板”,以铿锵有力的节奏和明快流畅的曲调表达了焦仲卿盼望妻子刘兰芝的急切心情;最后采用“一字板”,节奏果断坚定,表现了焦仲卿对母亲无理威逼的反抗情绪。

范瑞娟给学生上课

丹心热血沃新花

在范瑞娟麾下师承范派的演员很多,有丁赛君、胡少鹏、高爱娟、陈琦、邵文娟、筱一峰、史济华、张志明、王少楼、方雪雯、章瑞虹、吴凤花、韩婷婷、成美华、陶雁、王柔桑、斯钰林和白银飞等。在弟子们的眼里,范瑞娟是越剧大师,更是做人的榜样。范老师为人谦和亲切,对弟子们视如己出,把自己毕生所学倾囊相授,还言传身教,教弟子们唱好戏、做好人。

范瑞娟与弟子吴凤花、陈飞等

晚年的范瑞娟很少亲自上台演出了,但她依旧把传承越剧这一中华文明的艺术瑰宝作为自己的毕生事业。这位越剧宗派大师依旧致力于研究越剧、传播越剧,不断地为中国的越剧事业注入新的力量。她说,要尽可能地普及越剧知识,她马不停蹄地出书,如1983年的《范瑞娟唱腔选集》、1989年的《范瑞娟表演艺术》,都为后世留下了重要的文献资料;她说,要尽可能地让越剧国际化,便率领弟子和团队去美国芝加哥贝尔实验室讲学,又去德国、法国、卢森堡等国家演出……

虽然,范瑞娟是个闲不下来的性子,可笔者觉得,用看似云淡风轻的“也无风雨也无晴”七个字来形容范瑞娟人生中的最后一段时光再合适不过。在越剧以外的时间里,她很少说起自己的事。她住在医院里时,经常跟照顾她的护士聊聊天逗逗趣,也时常一个人到花园散步赏风景。不在舞台上演出也不在弟子们跟前训诫的她是个热心的老太太,女儿说起母亲来,总是这样强调:“妈妈非常热心,在路上遇到陌生人腰疼腿疼的就会上去给人家介绍医生,说自己骨病就是找他医好的,还自己贴上路费把人家扶上车亲自送过去。”“她还特别喜欢跟爸爸逗趣,时常唱两句没在戏台子上唱过的戏词让爸爸猜是哪段戏,爸爸猜不出来她便咯咯笑。”生活中的范瑞娟其实是平凡的,而她这一生在越剧事业上又太不平凡。她实在是唱过太多的戏了,粉墨登场,唱尽戏里百态人生。她每唱一个角色便是代替那个角色又活一次,她的生命也因为这些角色而拥有了非凡的厚度。正因为这样,不再上台唱戏的范瑞娟回归生活,更多的是千帆过尽的心态,温厚朴实,平静自如,像一杯酽茶,散发着时间酿就的上好味道。

范瑞娟于2017年2月17日辞世,终年93岁的她,八十多年贡献给了越剧。她是越剧界的一代宗师,也是许多梨园弟子心中的偶像。她像梁山伯一样,彩蝶翩飞,安安静静地离开了。此番归去,也无风雨也无晴。