甘为绿叶扶红花

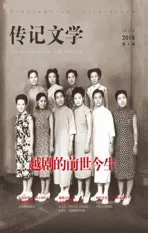

——记越剧“老旦王”周宝奎

2018-04-20侯佳佳

侯佳佳

杭州师范大学文创学院

2016年,冬至刚过就传来周宝奎离世的消息。老人上了年岁,深居简出,近几年已很少在荧幕上看到她的身影。2006年,越剧百年诞辰时,中央电视台播放了一系列纪念活动的录影。一次,周宝奎也受邀出席,教主持人白燕升唱起了《碧玉簪·手心手背都是肉》这一经典名段。当时老人家已年届耄耋,却依然精神矍铄,为越剧事业乐此不疲。

转眼十年,明朗爱笑的慈祥模样一直停留在脑海,老人家却驾鹤西去,令人扼腕叹息。回望周宝奎的一生,她在越剧这个以小生小旦为绝对主角的舞台上,甘为绿叶扶红花,塑造了阿林娘、贾母等一个个生动形象的角色,成为越剧界名副其实的“老旦王”。

家贫无奈初学艺

周宝奎善于根据不同的人物设计唱腔,塑造多种人物形象而不雷同。从《碧玉簪》中诙谐有趣的婆婆到《珍珠塔》中自私势利的姑姑,从《红楼梦》中豪门贵族的贾母到《孟丽君》中高贵至尊的太后,周宝奎都演得栩栩如生,给观众留下了深刻的印象。历来越剧四柱头——小生、花旦、老生、小丑四角是越剧戏班的最基本体制,因此越剧老旦不像京剧老旦那样容易成为名家。周宝奎的表演稳健明快、泼辣生动、贴近生活,唱腔吐字遒劲、声腔宏亮、韵味十足,在越剧界她所饰演的老旦身价完全能与花旦、小生平分秋色,因而成为了同徐玉兰、王文娟一样家喻户晓的艺术家。毋庸讳言,和许多老艺术家一样,她走上越剧舞台的最初原因,也是因为家中贫穷,学戏的初衷是解决温饱问题。

周宝奎

1920年3月14日,周宝奎出生于浙江嵊县开元乡,原名周彩娥。她的父亲是个贫穷的农民,主要靠农忙时给地主打短工、农闲时织布为生,后来举家迁居到外婆居住的长乐镇,一家人生活十分拮据。一次,年幼的周宝奎带着弟弟去外婆家,舅母在背后说她总是专挑吃饭的时候过来。她知道舅母不欢迎她,所以当外婆问她是否吃过饭的时候,有志气的小彩娥就回答吃过了,然后带着弟弟回家。但回到家后,父母又已经吃过饭,懂事的小彩娥只能忍着饿不说。那时候,周宝奎脑海里留下一个观念——人太穷会被别人看不起,这也促使她后来走上了学戏这条路。

嵊县即现在的绍兴嵊州,是越剧的诞生地,而周宝奎的家乡开元乡距离女子越剧的发源地施家岙村不过十几公里的路程。1930年春天,由嵊县大昆村邢惠彬出资,崇仁镇裘光贤任班主,在崇仁戒德寺创办高升舞台。高升舞台是较早的一批绍兴女子文戏科班,主要招收周边村庄十来岁的小女孩学戏。学戏期间,班主负责传授技艺,供给膳宿,还发放一定的包银。周宝奎的父亲知道后,就请朋友一起用轿子抬着女儿去学戏。年幼的周宝奎并不了解什么是戏曲,也没有什么喜不喜欢。一进戏班,班主就让她写了一张关书,上面的内容是:“生死由命,概不负责,学戏四年期间不得与父母来往。”为了有饭吃,她没有犹豫。当时,谁也没有想到这个矮小的女孩会在以后的越剧舞台上大放光彩。

高升舞台订有一整套班规,男女交往被严密防范,以“唱戏要认真,做人要清白”和“吃得苦中苦,方为人上人”为学徒信条。班主裘光贤以管教严厉而闻名。当时在高升舞台与周宝奎同科的还有筱丹桂、商芳臣、贾灵凤和裘大官等后来越剧界的名角。开始时,大家吃住都在寺庙,条件十分艰苦。天色微亮,学员们就要起来吊嗓子和练功。如果班里有一个人违反班规,那么所有的学员都要受罚,这叫“满堂红”。这样的条件下,年幼的周宝奎开始想家想念父母,就拉着一个学戏的小姐妹从班中跑了出去,打算回家。可她们刚刚跑到半山腰就被师傅追上。师傅放走了那个女孩子,却爱惜周宝奎的好嗓子,把她给抓了回去。从此,周宝奎打消了逃跑的念头。在严苛的训练下,高升舞台科班的姐妹们都打下了扎实的基本功,为日后在艺坛声名鹊起奠定了良好的基础。

师傅觉得周宝奎嗓音清脆响亮,是个学戏的好苗子。在高升舞台学戏初期,周宝奎许多角色都能演——她在《刁刘氏》中扮演王禄,在《秦香莲》中扮演王延龄,同时还演过小丑和老旦等行当的角色。这些演出锻炼,对她后来的舞台人物形象塑造起了重要的作用。通过演出实践,师傅认为她最适合演老旦。当时,京剧界有个著名的老旦叫李多奎,师傅对她寄予厚望,期待她日后能成为跟李多奎一样出色的老旦,所以就给她改名叫周宝奎。

高升舞台的学员们在师傅的教导下,学会了越剧《百花台》《仁义缘》《赵五娘》《玉蜻蜓》《沉香扇》和京剧《李逵大闹忠义堂》等剧目。科期原定四年,前两年学艺,后两年演戏。但因为物价飞涨,学艺没满两年,班主就带领着学员们在绍兴一带演出。绍兴是著名的水乡,戏台是搭在水上的,观众划着船来,在戏台前或坐或站。当时,人们尤其爱看京剧的武戏,所以演出开场前是一定要唱京剧的。有一次演出京剧《李逵大闹忠义堂》,周宝奎饰演义军,要在台上翻跟斗。可是戏台又小又窄,旁边又都是水,如果掉下去,不会游泳的周宝奎肯定是要淹死的。她硬着头皮上去,提心吊胆地在与扮演对手的同科姐妹张湘卿对打时,一慌张,竟打落了对方一颗门牙。下场后,犯了错的周宝奎被师傅拖下去痛打了一顿。这次出错令她记忆深刻,也促使她更加用心地学艺。

1935年,周宝奎满师后去了姚水娟的龙凤舞台当客师,正式开始了艺术生涯。

金嗓子初露头角

龙凤舞台挂头牌的是“三花一娟”中的姚水娟,她注重人物内心思想的表露,表演细腻传神,在当时的越剧界及观众中享有很高的声誉。周宝奎随龙凤舞台辗转浙东各地演出,在当地积攒了一些人气。但不久抗日战争爆发,周宝奎只得回到老家长乐镇避难。

1938年夏天,周宝奎参加施银花和屠杏花并挂头牌的“第一舞台”,开始到上海演出。第一舞台的几位主要演员都是第一副女班出科,所以叫“第一舞台”。施银花和屠杏花人称“银杏并蒂”,同时还有二肩花旦的支兰芳,老旦则是周宝奎。她们先后在上海西星桥太原剧场、四马路长乐剧场、通商剧场和大中华剧场等处演出。演出的剧目有《方玉娘哭塔》《玉蜻蜓》和《玉连环》等,这些都是“银杏”的拿手好戏,深受观众欢迎。这时的“第一舞台”人才集中,行当齐全,她们结拜成姐妹,按各人出生年月先后,依次是:施银花、屠杏花、钱秀灵、马秋霞、周宝奎、支兰芳、余彩琴、马亦琴、袁瑞丰、筱丹桂。

可惜好景不长。由于各个科班之间互相挖角,施银花辍演,“第一舞台”营业艰难,不得不改组为越光剧团。迫于生计,周宝奎离开“第一舞台”,参加了“丹桂剧团”。当时,“丹桂剧团”的花旦是筱丹桂,小生为张湘卿,与周宝奎都是同一个科班的姐妹,关系甚好。周宝奎年纪轻,噪音条件好,又初步掌握了运用丹田发声的方法,加上演出的剧场不大,所以她在台上唱,连在票房间也能听得到。观众称赞她吐字遒劲,字字送听,热情的观众还送了块匾给她,上写:“赠金嗓子周宝奎女士”。

1945年抗战胜利后,沪上有名的小生徐玉兰被邀请至“丹桂剧团”担任头肩小生,周宝奎仍演老旦,她们合作的第一出戏是在天宫剧场演出的描写艺人遭遇的《圆圆红》。另外,她们还上演了《雪里小梅香》《秦淮月》《是我错》等剧目,上座率都很高。这也注定了周宝奎与徐玉兰的缘分——从此,她与徐玉兰在一个剧团合作演出长达四十余年。

1947年,筱丹桂因受戏院经理张春帆迫害,留下“做人难,难做人,死了”八个字,服毒自尽。此后,“丹桂剧团”脱离国泰大戏院,在龙门戏院演出时改名“玉兰剧团”,剧团的改革也使科班变成了姐妹班。大家演出多,收入就多,不再受戏院经理的剥削。徐玉兰坚持走越剧改革的道路,一批新文艺工作者吴琛、徐进、石景山、庄志等参加了剧团的剧务部,给越剧舞台带来了新面貌。

“玉兰剧团”坚持编演有积极意义的剧目,在成立不到五年的时间里共上演48出新戏。其中,《国破山河在》借三国时代北地王刘谌劝谏后主刘禅不要降魏,最后到祖庙哭诉并自刎殉国的故事,表现了爱国主义精神。此剧上演时,田汉、洪深、熊佛西、安娥、蓝马等文艺界知名人士前往观看,称赞作品有现实意义。《风尘双侠》取材自明末李自成起义军中李岩和红娘子的故事,在编剧上有意配合上海解放。《风萧萧》表现战国时代荆轲刺秦王的故事,借古讽今,有反暴政的寓意。同时演出的剧目还有《同病相怜》《风流王孙》《钦差大臣》《林冲》《红楼梦》《顺治帝》《隔墙花》《侠奴娇妻》《贵族之家》《飞虎岗》《芳草王孙》《夜夜春宵》《是我错》《吴山点点愁》等。上海解放后,在一年多的时间里演出了17个新剧目,其中有《吕布与貂蝉》《东王杨秀清》《袁世凯》《待郎归》《秦淮月》《十一郎》等。“玉兰剧团”的改革在当时得到了许多文艺界知名进步人士和观众的好评。

老旦在当时的越剧舞台上一直没什么存在感,甚至有“老旦大花脸,吃饭拿铜钱”的说法,在很多剧目中老旦都是以丑角夸张的形式表演的,如《碧玉簪》中的婆婆就是一个搞笑粗俗的形象。接触了新思想的周宝奎不愿再在舞台上演这些三姑六婆了,曾经打算离开玉兰剧团。徐玉兰闻讯后,亲自登门拜访,诚挚地对她说:“宝奎,你无论如何都不要走啊,我们的舞台需要你!”因为徐玉兰的真情挽留,周宝奎才打消了离开玉兰剧团的念头。

戎装赴朝演“西厢”

1949年,中华人民共和国成立,当时在中国人民解放军总政治部文工团担任领导工作的史行同志奉命到上海挑选一个越剧团参加总政文工团。他在看了“玉兰剧团”的演出后,觉得这个剧团行当齐全,人马最强,于是做了大量耐心细致的思想工作,动员“玉兰剧团”的演员们参军。大家经过一番思想斗争,毅然决然地穿上军装,加入了中国人民解放军总政文工团。

20世纪50年代初,总政文工团越剧团到东北为工人进行慰问演出。当时正值抗美援朝战争期间,在临近鸭绿江边时,已能听到隔江隐隐传来大炮的轰鸣声。演员们经历过抗日战争的残酷,知道前线战士的辛苦,于是在领导的动员下,大家一致举手赞成,参加了中国人民志愿军政治部,远赴朝鲜战场慰问演出。有一次剧团在前线一个临时搭起来的草礼堂里演出《西厢记》,礼堂内是丝竹管弦,越音阵阵,而屋外则是敌机轰炸,枪炮声不绝于耳。当她们演到“拷红”一场时,突然一颗炸弹投射到屋外,瞬间一声巨响,整个地面都摇晃起来了。周宝奎当时的本能反应是要跑下台去,但她看到面前还跪着的红娘陈兰芳,想起扮演莺莺的王文娟和扮演张生的徐玉兰后面还有一场戏,如果自己这个老夫人跑了,后面的戏还怎么演下去?戏比天大!于是她强自镇定地坐在椅子上,坚持把“拷红”演完。

在朝鲜前线,大家一面演出,一面给志愿军做战地服务工作,周宝奎因此还荣获朝鲜民主主义人民共和国军功章。在朝鲜八个月的日日夜夜里,剧团人员与朝鲜人民结下了深厚的友谊。

那时候,剧团全体人员还观看了朝鲜话剧团演出的话剧《春香传》。这是朝鲜人民家喻户晓的一部古典文学名著。在韩国古典文学史上的地位,就像中国的《红楼梦》。它讲述的是朝鲜李朝中叶南原府艺妓月梅的女儿春香,在广寒楼邂逅当地使道公子李梦龙,两人互生爱慕,私订百年之约。不久,使道调任他处,命梦龙随往,但因为春香的身份,不能同行。梦龙只得与春香忍痛分离,并相约中举后再来接她。三年后,新任使道卞学道,贪恋春香美色,想要强占,春香不从,被判死刑。此时李梦龙已任巡按御史,得到消息后立刻营救春香出狱,两人团聚。

越剧团的演员们被春香和梦龙的爱情故事所感动,而爱情题材也恰恰是越剧所擅长表现的,所以他们决定将《春香传》改编成越剧。朝鲜南日将军让秘书把《春香传》译成中文,最后由剧组编剧庄志等改编成越剧剧本,并把话剧中的悲剧结尾改成春香和李梦龙大团圆。该剧现在仍为上海越剧院保留剧目。曾于1954年10月在沪为缅甸总理吴努招待演出,1955年为朝鲜青年艺术团招待演出。1961年,在原华东越剧实验剧团一团、二团的基础上建立的上海越剧院携该剧重新回到故事的发源地——朝鲜民主主义人民共和国访问演出。

1954年,剧团回国,仍为总政文工团越剧团。后来,根据周恩来总理的指示,他们被编为华东戏曲研究院越剧实验剧团二团,从北京返回到上海。

从老祖宗到阿林娘

如果说中华人民共和国建立之前周宝奎还只是侧重于演技的精益求精,对于如何窥透角色内心世界、把握人物性格还不太懂,那么在此后,她开始真正自觉地深入生活,塑造不同性格的角色。

周宝奎随团到北京成为总政文工团越剧团的一员后,便开始和团里的姐妹一起排演由宋之的改编的越剧《西厢记》,徐玉兰饰演张珙,王文娟饰演崔莺莺,周宝奎饰演崔老夫人,陈兰芳饰演红娘,钱妙花饰演法聪,徐慧琴饰演惠明和尚。总政文工团团长陈其通担任总导演。

当时,周宝奎还不太懂如何塑造角色,宋之的就细致地给她分析人物。她后来回忆说:“听著名戏剧家宋之的给我们分析剧本时,我觉得他绘声绘色讲得非常生动形象,学识渊博,令人钦佩。我心中暗忖:‘解放军里面怎么会有这样满腹文才的人。’后来,我才晓得宋之的早在三十年代,就在上海从事进步的文化工作了。我真是有眼不识泰山。”

《碧玉簪》 剧照,周宝奎(右一)饰陆氏

导演陈其通是个老红军,性格开朗豪爽,为人宽宏大量,在艺术上有很高的造诣。排戏时,他对演员要求非常严格。通过不断排练、揣摩,周宝奎初步懂得如何创造人物,得益匪浅。她认为《西厢记》中崔夫人是中年丧夫,而且又是名门望族出身,所以不用老旦的步伐而采用正旦的步伐来表现崔夫人的端庄稳重。这一改变也一直为之后的各版《西厢记》所沿用。

贾母是周宝奎塑造的另一个经典舞台人物形象。她也由于在《红楼梦》中塑造的贾母形象太深入人心,被越剧界的后辈们亲切地称呼为“老祖宗”。在刚接到出演贾母这个角色时,周宝奎也是很发愁的。虽然同崔夫人一样,贾母是大家小姐出身,也是封建大家长,但贾母已经有了孙子孙女,年龄更大,同时崔府自从崔相国死后已经失去了最大的依靠,而贾府则正是烈火烹油、鲜花着锦之时。同为老旦,显然崔夫人的表演形式不再适用于贾母。可是对于贾母这个“大人物”,周宝奎周围又没有一个可以借鉴的形象。那时也没有电影电视剧版的《红楼梦》,舞台上谁都没有看见过贾母的形象。周宝奎开始绞尽脑汁想办法。演出中见到大人物的机会很多,周宝奎想到了在生活中寻找“大人物”的原型。她经常见到陈毅市长,认为陈毅笑声很爽朗,觉得可以学来用;后来又见到金日成,觉得他很气魄,走路一步是一步,很有分量,也学来用。周宝奎钻研大人物身上的特性,成功地把它运用到了贾母身上。正由于她这样刻苦地钻研角色,后来越剧舞台上的贾母也能同主角林黛玉和贾宝玉一样深入人心。

在周宝奎的整个艺术生涯中,《碧玉簪》中的阿林娘也是她塑造的最具代表性的人物之一,其中的唱段《手心手背都是肉》更是越剧戏迷们耳熟能详的经典名段。《碧玉簪》讲述的是明朝吏部尚书李廷甫之女李秀英被许配翰林王裕之子王玉林,李秀英的表兄顾文友因求婚不成,便买通孙媒婆向秀英借得玉簪一支,连同伪造的情书,在秀英成婚之日,暗置于新房之中。秀英的丈夫王玉林果然中计怀疑秀英不贞,对秀英备加冷落和凌辱,只有善良的婆婆待她似亲生女儿。李廷甫听闻女儿在夫家被虐,赶往王府责问,玉林出示情书、玉簪,才使真相大白。然而秀英已被折磨成疾,被父母接回家养病。玉林悔恨不已,上京考中状元,捧着凤冠霞帔向秀英认错赔礼。秀英开始不接受玉林的赔礼,最后在婆婆的劝说下才勉强接下了凤冠霞帔。

《碧玉簪》作为越剧传统老戏,一向由丑角串演阿林娘。20世纪50年代末,导演黄沙要求专攻老旦的周宝奎扮演这个角色。周宝奎在刚接到这个剧本时感到十分为难,甚至都流了眼泪。她向导演提出辞演,但黄沙却坚持要她演。于是周宝奎开始动脑筋想怎样塑造这个角色。此时的周宝奎从艺已经三十多年,形成了自己独特的演出风格,对于角色的揣摩理解,也有了自己的体悟。

她觉得以前小丑演阿林娘这个角色,是歪曲了这个人物。她认为阿林娘并不坏,具有社会上广大好婆婆的特性:心地正直善良,处事公正,性格开朗,心直口快,风趣幽默。周宝奎说:“阿林娘虽然带点风趣幽默,但她教子有方,婆媳之间关系又好。她总是夸赞媳妇贤良孝顺,对于这样一个美娇娘,为什么阿林会不喜欢呢?所以当时我拿到这个剧本的时候,要求导演这个剧本的台词要让我自己选择。本来他们小丑演,那种唱词没有这么完整,没有这么好。什么‘小菜场里跑一趟,螺丝田螺买几样’,这种闲话都是有的,我就把它们去掉了。我演的时候,既不像小丑,又不像老旦。我把小丑的一部分撇掉,把老旦太沉重的部分也撇掉,最后呈现了一个稳重却又带着风趣幽默的好婆婆形象。”周宝奎按照唱词的内容设计唱腔,音乐的节奏采用介乎中板与慢板之间,明朗跳跃,唱起来轻松风趣。同时,周宝奎不仅苦心钻研角色,还深入生活去观察了解现实中的婆婆形象。她在上海张家弄等里弄中看到了许多好婆婆,就仔细观察她们的言行举止,进而用到阿林娘身上。阿林娘的出身不同于崔夫人和贾母,她是普通人家嫁到王家最后做了翰林夫人。所以在处理陆氏的动作上面,不是稳健端庄,而是快人快语快步,走起路来上下摇动,步步生风。演出后,深受观众的喜爱,在越剧观众中几乎家喻户晓,很快就传唱开了。时至今日,《碧玉簪》中的《手心手背都是肉》一段仍然是许多越剧晚会的必唱曲目。

周宝奎戏装照(摄于1978年)

周宝奎有一个幸福美满的家庭,她和老伴携手走过了半个多世纪。周宝奎的丈夫叫裘耀南,是一位建筑工程师,并不是文艺工作者,但因为裘耀南也来自越剧之乡嵊州,非常喜欢越剧,还会拉胡琴。每当周宝奎练唱的时候,老伴就在旁边拉胡琴给她伴奏,夫妻俩一唱一和,妇唱夫随。在有台词需要改正的时候,老伴还会帮助周宝奎一起修改。周宝奎是跟科班老师口传心授地学戏,所以对于乐谱的识读水平并不高。每次在唱到过门的时候,老伴就会提醒周宝奎,让她不要忘记,这对周宝奎的演唱起到了重要的作用。

老伴虽然不善言辞,但一直给予周宝奎生活上悉心照料和事业上全力支持,让她没有后顾之忧,全情投入到舞台上,塑造出一个又一个鲜活的人物形象。

周宝奎饰越剧《红楼梦》中贾母

尽心扶持后来人

对于周宝奎来说,生命不止,艺术事业不歇。越剧的传承发展,更是她毕生关心的事业。直到2013年,她还以94岁高龄客串出演为纪念越剧改革七十周年而编排的越剧明星版《舞台姐妹情》。

对于后代的引荐和提拔更是周宝奎无时无刻都在做的事情。

钱惠丽是上海越剧院副院长兼红楼团艺术总监,中国戏剧梅花奖获得者,她扮相漂亮,嗓音亮丽,是一名优秀的徐派传人。她塑造了贾宝玉、张生、潘必正等一系列深入人心的角色,在观众当中极具影响力。钱惠丽的成功,同周宝奎的一次引荐有着很大关系。

1981年5月,钱惠丽还在诸暨越剧团唱小生。她随团一起带《红楼梦》到杭州,在省人民大会堂演出。当时周宝奎正好在杭州,她看了钱惠丽的表演,心里非常欢喜,“我觉得她就是年轻时的徐玉兰。我很高兴,发现一棵好苗子实在太不容易了,就想盯住她,帮助她成才”。不久,爱才的周宝奎就把钱惠丽引荐给了徐玉兰。就因为这样的一次热心举荐,越剧舞台上又多了一位优秀的小生演员。

周宝奎给学生上课

对于老旦传人的培养,周宝奎也是不遗余力。她的传人有陈少君、王铧丽、周燕儿、张陆琴、吴玲珠、丁铭焱、汤瑶萍、筱宝奎、俞会珍、朱洋等。同时,不论是上海越剧团,还是浙江小百花越剧团、浙江越剧团、绍兴小百花越剧团,甚至芳华越剧团和民间剧团,但凡演出有需要老人家帮忙指点的,她都尽心尽力。如今越剧舞台上的老旦,大部分都受到周宝奎的影响。

周宝奎88岁高龄时,还开门收徒。2007年11月的一天,老人家里张灯结彩,一身红衣的她满面容光、步履矫健地忙活着。新版越剧电影《红楼梦》在即将首映之际造就了一段师徒缘——新版“贾母”的扮演者、原浙江小百花越剧团著名老旦演员俞会珍,正式向1962年版《红楼梦》里的“老祖宗”周宝奎行了拜师礼。

周宝奎与俞会珍的师徒情缘,早在二十多年前便已悄悄滋长。作为一名老旦演员,俞会珍自从1983年在上海的演出后台巧遇周宝奎,得到周老师的悉心指点后,便萌生仰慕之心,立志要拜周宝奎为师。在新版越剧电影《红楼梦》筹拍时,扮演经典版“贾母”的俞会珍刚开始拿捏不准,排演时紧张得难以入戏。在关键时刻,她向周宝奎请教,并最终在总导演韦翔东的牵线下得偿拜师心愿。周宝奎觉得俞会珍虽然造型、神韵、唱腔很不错,但走起路来步伐不够持重。于是,就从走路开始,一点一滴地教。在她的悉心指导下,再加上俞会珍功底很好,也很努力,终于取得了很大的进步。

周宝奎不仅悉心指导越剧界的晚辈,对每一个喜欢越剧的人也都热心指导和鼓励。央视戏曲频道的主持人白燕升从小看着《碧玉簪》长大,对于越剧经典名段《手心手背都是肉》非常喜欢。在南京越剧团成立五十周年的活动后台,他看到了周宝奎,鼓起勇气,把自己学会的唱段唱给了老人家听。周宝奎听后非常开心,虽已近90高龄,但还是非常热情地帮助白燕升指正。白燕升是北方人,对于越剧的咬字存在一些问题,周宝奎就帮助他一个字一个字地抠,在行腔上也帮助白燕升进行修正,告诉他哪里要转,哪里要拖。而后在台上,周宝奎还鼓励白燕升当着观众的面唱出来。老人家耄耋之龄,思维活跃,声音响亮,和白燕升一唱一和,逗得大家哈哈大笑。

2013年,周宝奎以全场最高龄在《舞台姐妹情》中饰演阿善婆婆,感动全场

纵观百年越剧史,生旦流派众多,名段更是数也数不清,而论起老旦,大家叫得出名的似乎只有周宝奎和金艳芳。金艳芳嗓音条件因先天不足由花旦改为老旦,而嗓音条件那么好的周宝奎没有转行,一直继续她的老旦事业。哪个年轻的女孩不爱美,哪个演员不想受到观众的热情追捧?但是如果没有老旦、老生,又如何呈现一台完整的戏,又怎么显现小生小旦的美?因为周宝奎的坚守,使一枝独秀的周派老旦在名家众多、竞争激烈的上海崭露头角,促使越剧舞台演出达到了多样性的统一,解决了表演形式的单调和由此造成的乏味,满足了观众对越剧的审美需求,使越剧走向成熟。

周宝奎从10岁开始学戏,八十多年的艺术生涯始终坚守老旦这一方舞台,担负起对艺术的责任感和使命感,苦心钻研,耄耋高龄不曾停止。她将自己的一生奉献给了舞台,化为一片绿叶,撑起了红花的娇艳美丽。她坚持戏比天大,对于越剧的传承尽心尽力。她爱才惜才,对于有潜力的人才始终不忘提携引荐,使他们能够得到更好的发展。她不遗余力,指导每一位虚心求教的晚辈,倾囊相授,为越剧舞台上培养了一位又一位的老旦。

2016年12月23日,96岁高龄的周宝奎与世长辞。越剧舞台痛失“老旦王”,但周宝奎为越剧事业作出的巨大贡献却将永远被后人铭记。