袁雪芬:与越剧厮守终身

2018-04-20郭梅

郭 梅

杭州师范大学文创学院

袁雪芬,这位曾唱响上海滩的越剧名旦,促进了越剧改革,对越剧事业的发展影响深远。有人说她的一生是孤独的一生——曲高和寡,历经苦难。其实亦未尽然。她虽然一生孤独,却是个孤独的幸运儿——于苦难之时结识知音,困顿之时获得支持,最终成就了个人灿烂又传奇的一生。

回首前情如春梦,好似烟云转眼空——悲喜青春

袁雪芬1922年出生于浙江嵊县的一个小村庄里,是土生土长的农家孩子。11岁进入“四季春”女子科班学戏,工青衣正旦,兼演武小生,从此开始了她长达一生的越剧之旅。当时浙江一带的女子,不是当童养媳,就是去工厂打工,除此之外,唱戏算是条不坏的出路。袁雪芬的父亲是位私塾先生,在得知女儿要去学唱戏时非常反对,在袁雪芬的坚持之下,便也从反对到悉心引导了。父亲总是对她说,学唱戏不为出名,只为成人,“人自轻而后人必轻之”。袁雪芬把父亲的话牢记在心,并以此来激励自己,后来她那句“认认真真演戏,清清白白做人”的人生格言,便是父亲临终时的教导。

越剧《白蛇传》中袁雪芬饰白素贞(1952年)

穷人家的孩子,没有富家小姐惯常见的娇气任性,袁雪芬不怕吃苦,心无旁骛地努力学戏。满师后,一度与越剧早期名旦王杏花合作,唱腔与表演都受到了王杏花的影响。1936年,袁雪芬到杭州演出初挂头牌,秋初到上海演出,1938年再次来到上海。此后,她便一直在上海从事越剧表演事业。在上海的起初几年,都是与名小生马樟花合作,演出了《恒娘》等新戏,逐渐在舞台上崭露头角,被誉为“越剧新后”。年纪轻轻便取得这样的成绩,对于袁雪芬来说,却不过是多年努力后的点点星光,她真正收获的,是关于理想的越发执着,以及与马樟花的真挚友谊。袁雪芬曾说:“那段日子于我来说,值得回忆的最珍贵的东西,只有我俩在一起的时光。”

马樟花天资聪颖,勤奋刻苦,1932年底因饰演《蝴蝶杯》中的角色田玉川而在浙江扬名。1936年赴沪演出数月,同年7月再次到沪,应聘于大来剧场四季春班,任二肩小生,不久就被擢升为头肩,与袁雪芬搭档。两人由此开启了一段深厚的姐妹情谊。她俩年纪相仿,虽性格迥异,但都敢爱敢恨、自尊自强,纯洁的灵魂里孕育着没有一丝尘埃的理想。她们都是活跃在越剧舞台上的佼佼者,也是最早上电台的越剧演员。那时的越剧表演,没有剧本和台词,演员在上台演出时根据剧情提要临场发挥。袁雪芬演《梁祝》的时候,在台上删除了许多乌七八糟的内容,而且唱到《楼台会》一定是会哭出来的,和别人的表演完全不同。那时候她就觉得当时流行的哭戏很假,“袖子离开眼睛三尺”。

她与马樟花能在表演上互相激发,袁雪芬说:“看见马樟花的表情,眼泪就会自然涌出来。”《梁祝》成为她们的主打剧目。1941年,马樟花出嫁前,两人最后一次合演这出戏,从台上哭到台下,当时抱着独身主义的袁雪芬舍不得马樟花离开,发誓不再演《梁祝》,三年后才破了誓,有些观众也因为这两位搭档的分手,甚至表示“再也不看越剧了”。袁雪芬与马樟花在越剧表演中能够建立起如此深厚的姐妹感情,很是难得。可残酷的现实总是会毁坏眼前的美好。当时时兴过房娘或者堂客,只要是戏演得好或者长得有姿色的演员,就会在演出后受到这些人的“邀请”。袁雪芬与马樟花也不例外,对于清高孤傲的她们来说,都很厌恶这样的“规矩”,不愿沾染这些恶俗。

20世纪30年代越剧《十八相送》剧照,袁雪芬(左)饰祝英台、马樟花饰梁山伯

不久,马樟花为了爱情,不顾社会上对戏剧演员的歧视风气,与一个大学生结婚了,期待着从此能够过上平静温情的生活。过于单纯的女子都是不幸的,因为她们对于幸福与理想越是期盼,得到的就越是失望。当信任被剥夺,热情被磨蚀,幻灭是必然的结果。马樟花被大学生欺骗,婚姻仅维持了不到一年,在社会舆论和戏院老板的残酷压迫下,她抑郁悲愤地结束了自己的生命,时年21岁。马樟花的离去让袁雪芬万念俱灰,悲痛不已。或许,袁雪芬由此看清了爱情的无能与时代的昏庸,以致于后来她被人认为情感过于强硬,没有一点柔软的余地,是个只能远看而不能亲近的人,还用她的失败婚姻来作为“证据”。这多少有些无稽之谈。每一个人如果不是天生有所缺陷,便都有着正常的渴望与情感。而使之产生差异的,是人生经历。

知己猝然而逝,父亲又身染重病,袁雪芬一下子便陷入了孤苦无依的境地。此时的她,早已没了认认真真唱戏的那股劲,一切犹如梦幻泡影,那些欢笑与苦累相连的奋斗岁月,都已成为过去。对于袁雪芬来说,这是坎坷人生抛来的第一块巨石,她毫无防备,饱满的心被瞬间压碎。没有了一个可以倾诉的人,却又不得不为了生计而不断演出。得知父亲病重后,袁雪芬几近绝望,她不清楚什么叫做迷信,只是希望能够为远在家乡的父亲做一点什么。于是,她咬着毛巾,忍痛用剪刀活生生地剪下自己手臂上的一块肉。她是一个如此憎恨黑暗与丑陋的女子,为了爱,丑陋又如何?忍着剧痛,她用折好的小纸船载着这份情,在河边轻轻蹲下,默默祈祷,而此时,对岸正歌舞升平。

那一刻,在她清澈的眼眸里,隐约看到了回家的方向。

唱戏本可以暂时解脱痛苦的绳索,但事与愿违。尽管袁雪芬与马樟花的《梁祝》演出后曾引起越剧界的轰动,但毕竟力量单薄,随着时间的流逝也只能沦为人们茶余饭后的谈资。越剧还是那样,大多迎合着官僚或者世俗的口味,只能是戏曲界的小打小闹。袁雪芬厌倦了这样的谄媚庸俗,回家的愿望更加强烈。这时的她,还没有什么越剧改革的雄心壮志,她只想守护着尊严的底线,清清白白地活着,可旧社会并不打算给她机会。既然前进的路被重重阻碍,便只能后退。她的每一步,看似小心翼翼,但其实,是那么简单,简单得只想要保护真实的自己,没有任何功利欲望的牵绊。

袁雪芬拒绝了老板的高薪挽留,毅然地回到了故乡。打开家门,她看到父亲从床上艰难起身,再也忍不住,冲过去紧紧抱住父亲,撕心裂肺地哭了出来。回到家的袁雪芬整日不出门,尽心尽力照顾父亲。但不到一个月,父亲还是走了。父亲走之前曾对她说:“其实,我早就应该走了,只是等着你回来,还好,老天让我等到你回来了。雪芬,记住我说过的话,认认真真演戏,清清白白做人。”

侠骨柔肠,涅重生

父亲去世后,袁雪芬沉浸于悲痛中几不能自拔,但她明白生活还要继续。她每天练声,为重返舞台做准备。同时,她希望能为故乡的戏班做些改变,可她一无权力,二无钱财,只能眼睁睁地看着故乡戏班的窘境却无法作为,她感到非常失望。因此,这期间上门来请她唱戏的戏班都被她一律回绝了。日后,她曾回忆说:“那时候觉得世界上一个亲人也没有了,什么希望也没了,想自己为什么要演戏呢?莫非就是博观众一笑?若仅仅如此只是为了糊口,那又何必去演戏呢?”当时,袁雪芬已是名角,请她唱戏的人把报酬提高到一两黄金一天,可她明白这都不是自己真正想要的,她的生活一向朴素,父亲欠下的医药费也都还清了。她想要的,是活得清白,活得有意义,活出自己。

1942年秋的一天,上海的一位剧场老板来请她唱戏,她提出想要她唱戏,就必须进行越剧改革。改革就要请编剧、导演、舞美设计等,花销巨大,一切费用都从她每月包银里扣,一月四万的包银只剩下四分之一,但对于袁雪芬来说,她觉得值得。当时年仅20岁的她还与老板约法三章:“过房娘不拜也不访,堂客不拜,闲人亦不见。”也正是这一勇敢的决断与商判,使她的人生发生了巨大的转折,也使她热爱的越剧,产生了质的改变。

第一出戏是《古墓冤魂》。袁雪芬希望能在保留老观众的基础上,再吸引新的观众。剧情依然是大众妇女喜爱的传奇故事,可要想吸引新的观众,就必须加入新的元素。当时,袁雪芬很喜欢看话剧,特别是《文天祥》,她看了很多遍,希望《古墓冤魂》能够像这部话剧一样,演得酣畅淋漓,热血沸腾,情感能得到充分又自然的流露。很快,袁雪芬就按照自己的审美对越剧《古墓冤魂》作了系列的改革——她按照古代仕女画去梳头,不再是戏剧中的大包头或是勒头,脸上用油彩,眼圈像明星那样涂抹成青色,戏霸张春帆就此曾嘲弄她说:“你眼睛被打了一拳?怎么青了一块?”之后,她又对服装进行了整体的改革——把大红大紫的服装都取消了,用她喜欢的中间色,如淡雅的湖绿色;她要衣服该绣花的绣花,不再像原来的那样刻板;剧中人物也不再像京剧那样按照身份穿,红娘若是主角,穿的就比小姐好。当时,上海的京剧名家周信芳、黄桂秋看了经袁雪芬改革的越剧演出后,也都觉得改得合理。这一切都是袁雪芬一点点的摸索与努力的结果,无论过程中遇到怎样的不顺,她都没有怨言,没有气馁。一粒微热的种子在她心里发芽了,这时,她方始明白这粒种子的名字就是理想。

袁雪芬,摄于1953年

第二出戏,是根据莎士比亚的《罗密欧与朱丽叶》改编的《情天恨》。因为戏剧内容涉及到婚姻自由,对观众较有吸引力,观众也由家庭妇女扩展到女学生、职员阶层,包括女企业家。办金笔厂的汤蒂就因此与袁雪芬成了终生的挚友,她一直叫袁雪芬“阿土生”,笑她总穿布衣,还不烫发。

袁雪芬对于越剧的改革,走在时代的前沿。她喜欢看电影,从中学习了不少表演技巧。之前的戏剧中表演人物晕倒,都是随着锣鼓点,眼睛一斗鸡,哎呀晕倒,她觉得虚假。看了《电影居里夫人》后,她便研究那个女明星听闻噩耗先是沉默,停顿了很长时间,再走动起来的痛苦表情,并把这些运用到自己新编的《断肠人》一剧中,先用长时间的停顿来表示她受到的震动,然后眼光四处寻觅,停在木鱼上流泪,哭便是真哭,笑便是真笑。她还向昆曲的前辈请教……她用尽全部力量与情感为理想而奋斗,为越剧的未来而付出。

机遇总是留给有准备的人,这句话虽有些功利色彩,但用来说明袁雪芬后来的成就却是恰当。1943年,她演出《香妃》,在演到看见被杀害的丈夫小和卓木的头颅时,由于感情悲痛,她自然地突破了“四工腔”的旋律和调式调性,将一腔悲情喷涌而出,不禁迸发出一声震撼心弦的叫头:“小和,小和,我那苦命的夫啊……”随后紧接着是节奏缓慢的清唱,滑音颤音运用自如,使唱腔低回凄切、淋漓酣畅地表达了香妃肝肠欲断的悲痛心情。琴师周宝才受到感染,紧密配合,即兴地改变定弦和伴奏与之适应。越剧唱腔中新的“尺调腔”,就从这时开始形成。这一段戏与袁雪芬后来的《梁祝·英台哭灵》《一缕麻·哭夫》并称为越剧“尺调三哭”,广为传唱。

袁雪芬与周恩来、邓颖超合影

1945年,袁雪芬又演出了《忠魂鹃血》,这出戏是关于吴三桂与陈圆圆的故事,当表演到陈圆圆斥责吴三桂,劝他恢复明室一段时,袁雪芬运用了高亢激越的唱腔,将陈圆圆的满腔义愤表现得淋漓尽致。当时正值抗日战争的关键时期,爱国情绪高涨。这出戏的上演,正迎合了时代的潮流,激发了观众的家国情怀。

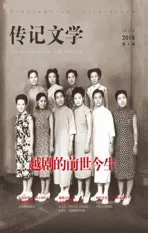

为了摆脱越剧界戏霸的压榨与剥削,为了越剧的未来发展,1947年,袁雪芬与越剧界的姐妹们不顾一己安危,联合推出《山河恋》的义演,轰动一时,她们被称为“越剧十姐妹”。虽然这部剧后来遭到了各种势力的阻挠,但对于越剧的改革发展,以及越剧女演员地位的改变,均意义重大。

《山河恋》剧照,袁雪芬(左)、范瑞娟(右)

1953年,越剧《西厢记》剧照,袁雪芬饰崔莺莺

阳春三月百花放,晚梅犹自吐芬芳

“文革”结束后,袁雪芬也已步入老年,戏逐渐演得少了,但她的心却依然为越剧事业的发展而燃烧着。对于越剧,她没有任何私心。因为这是她一生的追求,无论个人取得多少成绩,都是不够的。1978年底,重新受命担任上海越剧院院长的袁雪芬不仅主持和组织了一系列新剧目的创作演出,更是大力培养青年越剧演员。她没有狭隘的门派之分,而是各取所长,对于学生的要求也是如此。虽然流派观念很淡的她坚持不收徒弟,但只要青年演员前去请教,她都倾囊相授。

在越剧《西厢记》里,袁雪芬扮演崔莺莺,吕瑞英扮演红娘,有一回下了台,袁雪芬问吕瑞英:“‘赖婚’一场,红娘说小姐打扮的如何如何漂亮,你确实打量我了。那我问你,我换了一朵什么样颜色的花?”吕瑞英一下子被问住了。袁雪芬此时就耐心地指导说:“演戏,得真看真听,表演必须从人物内心出发,这样的表演才有根有深度。”就是通过这样的言传身教,袁雪芬带领一代代青年演员走向了艺术的彼岸。

对于主攻袁派的方亚芬,袁雪芬并不将其拘囿于袁派的范围内,而是鼓励她多演新戏,多演其他流派的戏。方亚芬说,袁老师主动提出让她演金派戏《碧玉簪》,并嘱咐金派创始人金采风向方亚芬传授这出戏。方亚芬是袁雪芬的爱徒。袁雪芬对她寄予厚望的同时,也从不宠溺炫耀她的才华。曹可凡说,六年前,他和导演徐俊一起策划越剧《玉卿嫂》,这部戏最初是为方亚芬量身定制的,但方亚芬是袁雪芬的徒弟,当时袁雪芬对这一剧本有不同看法,使方亚芬最终对此望而却步。于是,曹可凡找来了何赛飞,但离《玉卿嫂》上演还有一个月时,何赛飞病倒退出剧组,此时,《玉卿嫂》的票已经全部售完。不得已,曹可凡又去找方亚芬救场,但方亚芬坚持请示自己的老师。没想到原先对剧本有保留意见的袁雪芬同意了,她对方亚芬说:“演员救场如救火,观众高于一切。”此时,方亚芬正准备回宁波祭扫母亲墓,袁雪芬劝她别着急回乡祭扫,要马上投入排练:“你要好好演戏,你妈妈会知道的!”

越剧《玉卿嫂》首演时,袁雪芬不顾年迈体弱亲自前往观看,当时她非常紧张,就像自己演出一样,从剧本到灯光,都十分担心。首演引起了轰动,观众的热烈掌声完全改变了她对此剧的原先看法。方亚芬后来也由此获得了戏剧梅花奖。首演结束后,袁雪芬走上舞台,竟对小说原作者白先勇来了个90度鞠躬,她说,感谢白先勇先生为越剧提供了一个好戏。两人越聊越亲近,有趣的是,还发现了一个历史巧合:白先勇当年随父亲白崇禧住在上海汾阳路“白公馆”,其卧室就是后来袁雪芬当上海越剧院院长时的办公室,甚至连桌子摆放的位置都一模一样。

如今的方亚芬可以说已经是袁派“掌门人”,她与袁雪芬老师的师生情,随着时间而变得愈加深厚。2011年袁雪芬去世后,许多亲友第一时间赶来吊唁。爱徒方亚芬亲自为恩师擦身换衣服。衣服是袁雪芬生前为自己准备好的一套素白的衣裤,她留下遗言,希望自己走时能穿上平时最喜欢的一件白衬衫,并交代家人,走后把自己的骨灰撒进黄浦江,希望“清清白白地来,清清白白地走”。

晚年袁雪芬