戏梦沧桑 情恋山河

——越剧百年回眸

2018-04-20江棘

江 棘

中国人民大学文学院

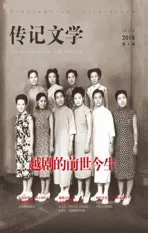

越剧十姐妹合影(1947年)后排左起:张桂凤、筱丹桂、徐玉兰、尹桂芳;前排左起:徐天红、傅全香、袁雪芬、竺水招、范瑞娟、吴小楼

越剧是诞生于浙江嵊州、繁荣于大上海十里洋场,最终凭借其独特的艺术魅力流行各地的全国性地方戏大剧种。她从“沿门乞讨”、“落地唱书”的民间说唱小调而来,一路吸收绍兴大班、京剧、昆曲等大戏、文明戏、话剧、电影等各种艺术形式,不断改良,数度“变身”,日趋精致整饬,深刻映射、介入了中国近代以来的文艺思潮与社会发展历史的嬗变。她鲜明的艺术特点、流行性,尤其是她在近代都市大众文化以及新中国文艺中所占的特殊位置,使她获得了其他大量地方戏剧种所难以匹敌的文化身份。这份“美色美声”与“至情至性”,承载了一个世纪的时代风云,也早已成为几代中国人难以磨灭的记忆。

2016年,就在热闹欢庆越剧诞生110周年的喜乐中,传来了毕派宗师毕春芳、“老旦王”周宝奎离世的悲音;2017年,范瑞娟、徐玉兰、傅全香三位流派宗师又相继去世,在此之前,她们已是20世纪40年代即红遍上海滩的“越剧十姐妹”中仅存的硕果,至此,“十姐妹”天堂完聚;农历戊戌年尚未来临,大洋彼岸又传来了陆派宗师陆锦花的噩耗。从“看不尽满眼春色富贵花”,到“偷洒珠泪葬落花”,越剧大观园这一季悲欢冷暖的交迭之遽,令人慨叹。在这样一个意味复杂而深长的历史节点,梳理越剧的发展历程,缅怀前辈艺术家的卓越创作与创造,总结其中的财富与宝贵经验,既是自然之事,也更蕴含了一份对于越剧舞台明日的期待。

一

浙江乃东南沿海富庶之地,自古人文荟萃,也是歌舞、说唱与戏剧文化繁荣的区域。然而,给人印象秀媚时髦的江南越剧,其萌芽却是穷人的谋生之道。在道光咸丰年间,嵊县一带因天灾人祸,民生凋敝,以嵊县马塘村人金其炳为代表,创立了“落地唱书”的说唱卖艺形式。他们以佛曲宣卷调糅合民间小调,形成“四工合”曲调,以长烟管拍节,劝善讨彩,沿门卖唱,以求温饱,这便是越剧的前身。

此后,“落地唱书”不断发展,曲调日渐丰富,题材也日益由散碎零段,向《珍珠塔》《双珠凤》《卖婆记》等说唱话本和长篇书目演进,演艺形式也出现了新变化。19世纪80年代,嵊县马塘村艺人在杭嘉湖演出中,吸收流行曲调,以“劝世调”为基础,糅合“四工合”调,创造了“令吓调”,又称“呤哦调”、“呤嗄调”等。其演唱形式为一人主唱,另一人帮唱“令吓”字眼声腔,较之一人说书,表演性大大增强。同时期又以毛竹制尺板取代烟管,新增笃鼓伴奏,主唱、帮腔各执尺板、笃鼓,伴随着板鼓的“的笃”声说书演唱。

1906年,这是被后世标记为越剧诞生的一年。这年年初到清明,嵊县东王村和黄郎地村艺人高炳火、李世泉、钱景松等,先后在外伍村祠堂前晒谷场和东王村中香火堂前用门板搭成临时戏台,借来农家花衫裙,演出了《十件头》《倪凤扇茶》《双金花》等剧,从此拉开了唱书艺人在嵊县本地登台演出的序幕。唱书班“戏剧化”后,被称为“小歌文书班”,后简称“小歌班”,区别于绍兴大班(绍剧),又因演出中的“的笃”伴奏特色,被称为“的笃班”。此后,小歌班日益兴盛,当地戏班数量迅速增长。

这时期的剧目来源一方面改编自弹词、话本、宝卷,如长篇的《珍珠塔》《双珠凤》等,讽刺嫌贫爱富,歌颂诚挚爱情,富于劝世意味,这类围绕男女、家庭、世情的伦理情感大戏形成了后世越剧题材的主线;同时,亦取材于当地新闻、民间故事和寻常熟事,如《卖婆记》《相骂本》等生活气息浓郁。《相骂本》即为今天越剧舞台上的经典名剧《九斤姑娘》,从中我们还能深深感受到那质朴、泼辣、充满了烟火气的浙东民风。

1916年之后,小歌班数度进入上海,虽起初成绩不佳,但扩大了影响,艺人们吸收了海派京剧、绍剧的程式表演艺术营养,剧目题材上从生活小戏走上古装大戏,尤其发挥言情特长,演出了《琵琶记》《梁祝哀史》《碧玉簪》《孟丽君》等剧,逐渐站稳脚跟。同时,进行了音乐、伴奏上的改良,配备锣鼓丝弦取代“的笃”,初步形成了越剧板腔体音乐体制,服装化妆也有所改进,涌现出卫梅朵、白玉梅、马潮水、金荣水等知名男班艺人。

1921年,上海报刊媒体上首次以“绍兴文戏”称呼男班小歌班,以指其内容偏重言情,不同于绍兴大班帝王将相的武戏路子。而几乎就在男班打出“绍兴文戏”的同时,受沪上京剧坤伶以及由女童组班的髦儿戏的影响,女子“绍兴文戏”也正在酝酿中,并很快抢滩海上,走上了一条与京剧髦儿戏班不尽相同的道路。

施家岙绳武堂古戏台

二

1923年,升平歌舞台前台老板王金水看到上海京剧髦儿戏的轰动,便与其嵊县同乡艺人金荣水商议回乡办小歌班的女子科班,招生告示称“三年满师后每人发金戒指一只,旗袍一件,皮鞋一双,并给薪俸一百大洋,若有不放心者,允许家长来戏班帮工照料自己女儿”,吸引了众多穷苦女孩及其家庭,报名者众,施银花、赵瑞花、屠杏花等二十余人最终入选,这就是越剧史上第一个女子科班——施家岙女子科班。

1924年初,科班首次进沪,打出“髦儿小歌班”旗号,但因学员学艺尚不精,表演仍粗糙稚嫩,营业不佳,铩羽而归。回乡历练数年后,施家岙女子科班于1927年二度入沪,终于打开局面并由科班转为戏班。1929年后,女子文戏科班大量涌现,短短三四年间,便有培养出筱丹桂的“高升舞台”;姚水娟、竺素娥学艺的“群英凤舞台”;尹桂芳学艺的“大华舞台”;袁雪芬、傅全香学艺的“四季春”等著名女子科班问世。马樟花、竺水招、范瑞娟、王杏花、王文娟、张桂凤等越剧名家也皆出自20世纪30年代嵊县不断开办的女子科班。抗日战争全面爆发后,上海沦为“孤岛”,难民大量涌入,有钱有闲阶级在通俗文艺中消愁解闷,娱乐业更趋繁荣,女子绍兴文戏的海上经营也更趋火热。20世纪30年代后期,传统男班和男女混演班子几乎消失;至1941年,已有36副女班同时在上海演出并流行于邻近区域。

女性演员的大量加入,为越剧声腔艺术带来了新的变革。因女声音域与男声相差四、五度,施银花与琴师王春荣便吸收绍剧西皮唱法和定弦,创造了适合女演员声线、流畅明快的四工调,因此这一阶段也称作越剧史上的“四工调阶段”,又因其最著名的代表名旦施银花、赵瑞花、王杏花、姚水娟、筱丹桂,而被称为“三花一娟一桂”时期。

女子越剧是正在兴起的现代都市与女性文化的宠儿。新文化运动以来,女性的解放之声自然是一个大的思想背景,不过细究其原因,也在于此时期从业主体与观众群体双方面条件的逐渐具备与成熟。20世纪30年代世界市场的经济萧条冲击了中国的丝织业,历来是桑蚕之乡的浙江受波及尤剧,这是当地农村凋敝而大批乡间贫穷女子以进科班学戏为出路的重要现实因素。同时,相比较男班艺人内容上侧重言情而艺术风格上向京剧、绍剧等擅长袍带大戏的剧种学习所产生的不匹配感,女性化的艺术风格则更适宜言情小戏,这可能也是女子越剧日益壮大,而京班髦儿戏昙花一现的重要原因。同时,女性在扮相和音质的声色之美上也更占优势。既谈到接受审美,就必须谈到越剧的观众群体。姜进在《诗与政治:二十世纪上海公共文化中的女子越剧》一书中曾讨论过女子越剧观众群体的形成。

20世纪二三十年代,因经济、政治、文化、战争等诸多要素,大量移民涌入年轻的大都会上海,其中广东、浙江、苏南移民多为商业阶层、知识阶层和白领雇员,成为上海新型社会的中坚,尤其是浙江宁(波)绍(兴)帮在钱庄领域势力急剧上升,加之同乡会的社会组织效能,使得江浙移民在上海获得了优势经济社会地位。与之相应,来自这一区域的女性人口,也在上海中上层女性中占有重要份额并不断壮大。而当时海上的公共娱乐,无论是咖啡厅、歌厅、舞厅还是京剧、话剧等,多被认为正派女士不宜,或者男性话语占优,并不能满足这样一个群体的娱乐与社交需求。女子越剧的兴盛适时填补了这一缺口,而观演双方同为女性,在男性看来又获得了一种无从僭越的安全、合法性,因此,围绕女子越剧展开的交友、聚会、捧角乃至结拜等娱乐、社交行为,也更容易为社会允许和认可。观众条件的成熟反过来亦推动了女子越剧的进一步发展:在最直接的层面上,具有经济能力和社会地位的女性观众,不仅为自己喜爱的明星提供了大量经济支持,推动了越剧舞美、服饰的精致化,同时也在相当程度上,为她们在五光十色的十里洋场提供了发展人脉和人身安全的保护。而从更深层来看,这样一个在经济上居于中上层、有一定文化(包括接触了好莱坞电影等“洋派”文化)的女性观众群体,其“言情”诉求必然不满足于低俗露骨、乡土气浓厚的色情表达,而要求越剧向着更“罗曼蒂克”的爱情进发。

“黄金搭档”筱丹桂和小生徐玉兰(右)

由此,这时期的越剧剧目在延续男班传统戏的同时,也发生了一些变化。例如更加强调发挥女性演员的特点,这点在筱丹桂身上得到凸出体现。她擅长表演风流女性,代表作如《马寡妇开店》,表现的是马寡妇倾慕房客狄仁杰人品,深夜难以自持走入客房求欢。这虽是一出风骚的色情戏,但是筱丹桂却展现出了女性那种“隐秘”欲望的微妙、复杂、纠结与真切,更加叫座,艺术上也确有男班艺人不及之处。又如《双珠凤》《梁祝》《何文秀》等传统戏,自男班时代开始,其中都掺杂有大量男性欲望投射的粗俗的色情淫秽和搞笑成分,换作十几岁的女孩子来演,对于这种“窥淫”的糟粕,多少在感情和身体上都会有本能的拒斥与不快。袁雪芬就曾经提到,她和马樟花在最初搭档演《梁祝》时,便约定不演这些噱头。另一方面,全女班的演员构成,同性搭档演出爱侣的模式,既为舞台上卿卿我我的言情提供了便利,令女演员可以放开手脚做戏而不用担心风化诟病,同时也为越剧舞台上身体与性话语的淡化、唯美浪漫风格的提纯,提供了一个基础性的条件。不难想象,如果没有上述观演土壤与环境,越剧舞台上那些最为观众厚爱最具叫座力的、紧密贴合着女性内心“理想男性”想象的女小生们,恐怕无从诞生;而如《梁祝》《孟丽君》等多有男女换装情节的奇情剧目,也在女演员的重新诠释下,呈现出跨性别搬演的别样传奇与浪漫。

称取100 mg上一步制备的硅胶颗粒,与 200 mg二茂铁在超声辅助下分散于65 mL丙酮中,然后逐滴加入总量为2 mL的H2O2于上述混合液中,剧烈搅拌1.5 h。将得到的黄色透明溶液转移至密闭的高压反应釜中,于210 ℃下反应48 h。反应结束后,待产物冷却至室温,利用磁铁将其分离出来,再分别用丙酮和乙醇各清洗3次,于烘箱中60 ℃干燥后备用[8]。

姚水娟饰演花木兰剧装照

三

然而,在当时的观念积习与社会环境下,对于女性演员和地方言情小戏的色情消费,仍然是一股不可阻挡的强大势力,声名日盛的越剧女演员也并不能逃脱这份如影随形的现实困扰和巨大的精神压力。一些对此不满的演员更主动地寻求从剧目层面入手,改变越剧舞台给予人的低俗印象。姚水娟堪称这方面的先行者。“孤岛”时期上海歌舞升平表面背后难以驱散的时代愁云和战事烽烟,为她提供了开拓题材的方向。1938年,经人推荐,她请《大公报》记者樊篱(迪民)编写了新编古装戏《花木兰》,熔爱国情怀、巾帼英雄、换装传奇与浪漫爱情于一炉。自8月问世,连演27场。樊篱被认为是越剧第一个专业编剧,他后来又为姚水娟编写了《卧薪尝胆》《泪洒相思地》《天雨花》《孔雀东南飞》等戏。

姚水娟还与话剧、电影界人士合作,在1940年根据海上流传的社会新闻编演的《蒋老五殉情记》中,她便邀请话剧舞美师傅绘制布景,打破一桌二椅,采用实景,并设计了灯光与音响效果,大获成功;1941年她更是请话剧、电影界的卜万苍等人编导了新戏《魂归离恨天》。富于革新精神的姚水娟也因此赢得了“越剧皇后”的美名,但她的“编导制”改良在规模和制度化层面都还较为有限,对于越剧影响更为深远的,则是始于1942年由袁雪芬主导的越剧改革。

1942年初,因快速成名和擅唱电台而有“闪电小生”之誉的马樟花,不堪大来剧院老板陆根棣的长期纠缠和在她新婚后的造谣中伤,郁郁成疾,亦如闪电一般在21岁早逝。她的早逝将剧院老板等势力对于越剧女演员从艺术(剧目安排)到经济(薪酬)乃至人身占有各方面的压迫,冷酷地直呈在世人面前。即便是死,“女戏子”终还是难逃成为各种小报蜚短流长的谈资,这种悲凉和无奈笼罩着同行姐妹们。马樟花的黄金搭档袁雪芬始终把“清清白白做人,认认真真演戏”作为信条,为了逃脱几乎无处不在的骚扰,保持人格独立,她更是收起自己活泼的心性,加入教规严苛的道义会,宣称信奉独身主义。此时的她,更深刻地认识到必须从剧种提升这一更整体的角度,来切实提高越剧女伶的地位。她感于当时进步话剧的编导体制完善、舞台制度严谨、品格严正,在1942年下半年,聘请有话剧从业经验的知识青年吕仲、南微、韩义、成容等为编导,成立了剧务部,以自己的市场号召力为筹码与老板谈判,在大来剧院首倡越剧改革。

1945年3月,以袁雪芬、范瑞娟为首的雪声剧团正式成立,将改革推向深入。这场改革是全方位的。它要求整肃剧场秩序,在剧团内部完善编导演一系列制度建设,以剧本制代替幕表制,建立导演制度,废除衣箱制,改进服装、化妆、舞台布景、灯光并充实了乐队。在艺术上,袁雪芬与琴师周宝财合作创造定弦5、2的尺调腔,优美细腻,韵味醇厚,一改“四工调”的明快朴实,极好地配合了她此时间《香妃》等表现女性忠贞刚烈人格的悲剧题材,成为新越剧的声腔基调。此时期与她搭档的范瑞娟为更好地表现“山伯临终”,稍后也创出了适宜悲怆抒情的新腔“弦下调”,进一步丰富了越剧声腔的表现力。同时,提倡演员在表演上吸收昆曲和话剧艺术之长,延请昆曲“传字辈”名家郑传鉴为师,提高越剧表演艺术的规范性和精致性。在剧目内容和思想上,她陆续搬演了《香妃》《花木兰》、描写大义皇后人生悲剧的《凄凉辽宫月》、重塑独立自主女性与诚挚忠厚男性爱情的《新梁祝哀史》等一批主题和风格严肃,不同于以往才子佳人香艳套路的剧目,塑造了一批光彩照人的越剧“新女性”形象。这其中最具有轰动性的事件,是1946年5月,雪声剧团在上海演出了由南薇根据鲁迅名著《祝福》改编的《祥林嫂》。演出当天,许广平、田汉、黄佐临、史东山、费穆、张骏祥、欧阳山尊、白杨、李健吾、胡风等文化名人亲临剧场,见证了这一越剧改革中的里程碑事件。演出的巨大成功以及袁雪芬不畏迫害上演进步剧目的举动,震动了越剧界和整个上海,也震动了“左翼”文化界。此后,中共地下组织有意识地派出党内干部进入越剧剧团,影响、指导越剧的改革与剧场实践,这也是中华人民共和国成立后越剧之所以在全国戏曲界取得突出地位的重要原因之一。

在袁雪芬首倡改革后,同行姐妹也多有响应与实践者。尹桂芳亦实行编导制,成立剧务部,开始“新越剧”探索,她重新打磨《何文秀》《盘妻索妻》《梁祝》等传统剧目,以深沉隽永、“圆、润、糯”的迷人声腔和温润真挚的表演,塑造了一批缠绵俊雅的赤忱男性形象,开拓了以女小生为主的越剧表演风格;同时她也排演警世时事剧与新编历史剧,塑造了太平天国领袖石达开(《石达开》,1946)、抗清将领孙克咸(《葛嫩娘》,1946)、有心作为却徒奈掣肘的光绪帝(《光绪与珍妃》,1946)、在黑暗的旧社会中日益堕落沉沦的知识青年金育青(《浪荡子》,1947)等。同时期,女小生徐玉兰挑班的玉兰剧团也上演了描写三国时期蜀国太子刘谌恨见江山凋零、舍身殉国的《国破山河在》(即后来的《北地王》)等主题鲜明、整合了爱情悲欢与家国情怀的剧目。越苑姐妹们日益自觉的改良提升诉求,导向了更为主动和积极的行动与联合:即团结起来,争取建立自己的剧场和学校,摆脱剧院老板和剧坛旧、恶势力的控制与压迫,争取演员经济、艺术、人格的独立。在袁雪芬的提议、尹桂芳“尹大姐”的带头支持下,1947年夏,袁雪芬、尹桂芳、徐玉兰、竺水招、筱丹桂、张桂凤、吴小楼、傅全香、徐天红、范瑞娟这十位著名越剧女演员签下联合义演以筹建越剧剧场和学校的合约。同年,改编自大仲马小说《三个火枪手》和《东周列国志》部分情节的《山河恋》轰动上演。这就是越剧史上著名的“十姐妹”义演《山河恋》事件。虽然因为旧、恶势力明里暗里的各种阻挠和从中作梗,此次义演并没有在经济上实现此前的预期,但却是越剧女演员一次集体性的自主宣示与发声。而面对义演两月后,一代名旦筱丹桂即因不堪长期占有自己的剧院老板张春帆的凌辱而自杀的惨剧,越剧姐妹们的愤怒,取代了五年前马樟花离世时的无奈与悲凉。她们联合起来,以全上海34家越剧场子全部罢演,和走上法庭与戏霸面对面对簿公堂的方式,为姐妹申冤。在舞台之下,观众分明看到了她们在舞台之上塑造的那些“新女性”和反抗者的投影。

四

中华人民共和国成立后,越剧受到党和政府极大的重视。1950年4月成立了第一个国营剧团华东实验越剧团(上海越剧院前身),直属华东文化部领导。1951年2月,第二个国营越剧团浙江省越剧实验剧团在杭州成立。1951年3月,华东戏曲研究院成立。1954年正式建立浙江省越剧团。在此期间,上海的三十几个、浙江的七十几个专业越剧团,也先后不同程度地进行了改人、改戏、改制的“戏改”工作。

这一时期是越剧流派艺术与剧目发展繁荣的时期。越剧的行当虽然也有家门的细分,但因为题材的限制,明显偏重于小生、小旦,再加上剧种较为年轻,形式较活泼自由,又向话剧、电影借鉴颇多,重视人物创造而不拘泥于严格的程式,因此相比较而言,人们更多也更习惯以流派特色来为舞台人物形象和特征分类。不同的前辈艺术家根据自己的条件和特色创造了风格鲜明的流派特色,并与之相应,发展出了尤为擅长的舞台形象。最主要的越剧流派有:小生行的尹派(尹桂芳)、范派(范瑞娟)、徐派(徐玉兰)、陆派(陆锦花)、毕派(毕春芳)、竺派(竺水招);旦行的袁派(袁雪芬)、傅派(傅全香)、王派(王文娟)、吕派(吕瑞英)、戚派(戚雅仙)、金派(金采风)、张派(张云霞);老生的张派(张桂凤)、徐派(徐天红)等。类似尹派的深沉隽永缠绵温柔、范派的稳健阳刚朴素大方、徐派的华彩俊逸奔放高昂、袁派的质朴真醇清新委婉、傅派的俏丽婉转跌宕多姿、陆派的清畅、戚派的悲情、金派的贵气……都是越剧迷们耳熟能详的流派特征,尤其值得一提的是,在长期的演艺生涯中,前辈艺术家互相磨合,形成了被誉为“绝配”的生旦搭档组合。尹/竺组合、尹/袁组合、范/傅组合、徐/王组合、戚/毕组合等,不仅成为了《梁祝》《红楼梦》等名剧的固定搭配,而且也深深影响着后来越剧编创者们创作时的人物性格设定。

不难发现,在中华人民共和国成立后,电影艺术与越剧有了更紧密、更直接的合作,《梁祝》《红楼梦》等越剧电影,乃至越剧这个剧种之所以影响日增,桑弧、岑范等著名电影导演功不可没。自1946年首演后的《祥林嫂》,在1948年就曾被拍成电影,后在1956年、1962年、1977年又经过多次改编和加工,1978年,仍由岑范执导,由金采风和袁雪芬合演前后祥林嫂,拍摄完成了我国第一部彩色宽银幕越剧艺术片《祥林嫂》。另外,流传广泛、影响较大的越剧电影,还有由田汉、安娥改编自明传奇《焚香记》的陆派、傅派名剧《情探》(1958年拍摄);自男班时便流传下来,经弘英、黄沙等人整理,由金采风、陈少春演出的越剧传统骨子老戏《碧玉簪》(1962年拍摄)等,无论是忠贞刚烈的烟花女面对负心汉的浪漫复仇,还是大家闺秀面对丈夫误解的含冤忍辱,银屏都将其中千回百转的微妙复杂心曲展现得淋漓尽致。戏曲电影的拍摄因影视化的写实手法与戏曲写意美学的冲突问题,而被公认为是一大难题,但年轻、灵活、“洋派”的越剧因与电影在历史上和艺术上的种种因缘合拍,互相成就,成为佳话。到20世纪八九十年代,电视技术又被大量运用,一大批越剧电视艺术片、流派艺术系列纪录片为老一辈越剧开派宗师们留下了较为完整的屏幕影像,成为后人学习、传承的珍贵依据。

1983年,浙江小百花越剧团演出《五女拜寿》

在新时期以来的当代越苑,还有一部后来也被“影视化”了的作品不可不提,那就是顾锡东编剧的《五女拜寿》。面对十余年来女子越剧无法发展、青年演员断档的情况,1982年浙江全省举办了青年演员选拔赛和集训班,集中延请各剧种名师进行“短平快”的高效强化训练,次年精选出二十余人排演了一批新老折子戏和大戏《五女拜寿》赴港、沪各地演出,一鸣惊人,引起轰动。1984年5月,这支爆红的年轻队伍被正式组建为浙江小百花越剧团,《五女拜寿》也成为“小百花”的看家戏、保留戏。这出戏改编自莎翁“李尔王”故事,讲述了在家门遭变前后,亲人之间的冷暖各异,无情批判见利忘义、趋炎附势的小人,讴歌贫贱不移、患难相依的真情,其中越剧声腔擅长的如泣如诉、婉转蛾眉,道尽情何以堪的世态悲酸;而主演老生的高亢激越、满含对世态炎凉的控诉,又振聋发聩,一吐郁结之气。在叙事、结构和伦理主题上都极其“戏曲”,同时又予人以强烈真切现实之感,是这部剧目一炮而红的重要原因,但更为关键的是,以这样一部流派纷呈的大戏为平台,无数期待者在数年的凋零后,看到了青春靓丽阵容的整齐亮相,看到了越剧丰厚的群众基础和重新焕发出的旺盛的生命力。

纵观今日的越剧院团版图,上海以上海越剧院为代表,流派宗师齐聚,家底雄厚,几代演员阵容齐整,在剧目和流派传承上,和编剧、作曲、唱腔设计的综合水准上,皆堪称全国越剧院团的标杆,培养出了钱惠丽、郑国凤、章瑞虹、赵志刚、方亚芬、单仰萍、王志萍、陈颖、章海灵等各流派的“中生代”佼佼者,一大批青年演员也已经挑梁,日益成熟,受到观众喜爱。在新编、改编剧目方面,为古代污名化的女子翻案的《蝴蝶梦》《风雪渔樵》,歌颂帝王与民间女子纯真爱情的《梅龙镇》,改编自张恨水同名小说的爱情与社会悲剧《啼笑因缘》,改编自同名电影、由越剧人自己讲述其艰辛历程的“寻根”之作《舞台姐妹》等一大批剧目,已经成为“新经典”,核心唱段广为流传。近年来,上海越剧院也展开了一些步伐更大的尝试,来应对当前文化市场和观众群体的新动向,例如改编自白先勇同题小说的《玉卿嫂》,改编自网红题材的IP越剧和小剧场越剧等。浙江省各县市遍布着数不胜数的越剧“小百花”院团,首屈一指的是以《五女拜寿》靓丽齐整的年轻阵容为班底,甫一成立便站在了新时期以来的高起点之上的浙江小百花越剧团。在领军人物茅威涛的带领下,其姿态大胆“前卫”,排演了荆轲题材的《寒情》《陆游与唐琬》、新版《西厢记》《孔乙己》、新版《梁祝》、改编自谷崎润一郎小说的《春琴传》等一批新编剧目。从对越剧文人性与诗性气质的探寻,到对美国“百老汇”和日本“宝冢”的借鉴,浙江小百花越剧团对于当前越剧文化品格的新探索,有着非同一般的执着,近年来,更是以《江南好人》《寇流兰与杜丽娘》等跨界元素鲜明的“话题”作品,吸引了众多目光,带来了有关原著解读与越剧“边界”的争议与讨论。

此外,由吴凤花、陈飞、吴素英“三驾马车”领衔的绍兴小百花,长期服务基层,在乡间摔打历练,基本功扎实,以允文允武、刚柔相济的特点在全国越剧院团中别树一帜,亦受到越剧观众厚爱。尹桂芳在1959年南下福建组建芳华越剧团,培养出了以王君安为代表的传承者,历来为数量巨大的尹派越剧迷们所重。竺水招、商芳臣1954年落户南京的南京越剧团,多年来努力支撑着极具魅力却门庭冷落的“竺派”艺术……这些位于南方越剧中心腹地及邻近辐射区域的职业院团,无疑是新时期以来越剧不断发展的中坚力量。

五

如前所述,在越剧的发展历程中,女子越剧与江南风情是居于中心地位的两个关键词。不过,当代越剧史也并不能无视另外一些虽处中心之外,但仍有其特殊意义的现象,例如“男女合演”与“南花北移”。对于越剧而言,它们是有益的补充,也是可能性的开拓。

20世纪30年代后期,越剧全男班与男女合演逐渐消失,但是抗日战争时期,在浙东四明山共产党游击区还活动着一支男女合演的越剧文工团,它由新文艺工作者、知识青年和当地科班艺人组成,面向群众宣传,主演革命现代戏和部分改编后的历史戏。与同时期上海的越剧改革相比,这是由共产党直接领导的对越剧改革的探索。在当代越剧舞台上,上海越剧院和浙江越剧院都曾培养出一批优秀的男演员,如史济华、刘觉、郁尚校、张国华、赵志刚、许杰、华渭强、张伟忠、徐标新等,男演员较多集中在尹、范等主要流派,以赵志刚为代表的尹派佼佼者,凭借纯净匀糯不失明亮的天赋音质,自如婉转且韵味浓厚的演唱,拥有不输女性明星演员的强大市场号召力;而范派稳健阳刚、大方质朴的声腔特质,则给了更多男演员更符合自身条件和男性特点的发挥空间。剧目上,仅新时期以来的男女新编合演剧目,就有上海越剧院的《三月春潮》《忠魂曲》《鲁迅在广州》《王子复仇记》《状元打更》《杨乃武》《曹植与甄洛》《玉卿嫂》《家》《赵氏孤儿》等,浙江越剧院的《小刀会》《刑场上的婚礼》《巧凤》《金凤与银燕》《红色浪漫》等,此外还有以男女合演形式上演的大量传统剧目,这些都丰富了越剧舞台上展现题材与人物形象的广度。值得一提的是,浙江越剧院的男女合演模式延续了前辈在越剧现代戏方面的努力,在革命题材、农村题材创作上成为今日越坛少见的探索者,同时还发挥男女合演在影视化拍摄方面的优长与便利。20世纪90年代以来,《天之骄女》《秋瑾》《陈三两》等浙越男女合演的越剧电视剧,都在越迷心中留下了美好难忘的印象。

所谓“南花北移”,是从中华人民共和国成立后,尤其是20世纪50年代中期以后开始的。换句话说,越剧的百年历史中,“南花北移”的历史也起码有六十年了,其中原因有越剧自身的魅力使然;有中华人民共和国成立初期大量会演、电影、广播等对优秀越剧剧目的传播之力;有大量越剧团不满扎堆上海现状力求向外寻求更广阔发展空间的原因;当然也与当时全国整体性的文化布局调整有密切关系。作为经济、文化相对发达的上海,中华人民共和国成立初期也担负着支援其他地区经济和文化建设的重任,“南花北移”,不仅可以为来自南方的援建建设者演出乡音,同时也能丰富当地的文化生活和剧种,周恩来总理和郭沫若,都曾经是“南花北移”的倡导和推动者,一批著名表演艺术家也是“南花北移”的身体力行者。从20世纪50年代中期到60年代初,上海、浙江等地几十家越剧团落户华北(北京、天津)、东北(吉林四平、黑龙江哈尔滨、辽宁西丰等)、西北(新疆、青海西宁、甘肃兰州、宁夏银川、陕西西安等)以及山东、河南各地。最早入京(1952年)的是以徐玉兰为首、后奔赴抗美援朝战场的上海玉兰剧团(入京后更名组建为总政文工团越剧团)。1960年以范瑞娟、傅全香、陆锦花、吴小楼为主的上海越剧院一团调赴北京改建成北京越剧团,一年后调回。虽然在京时间短暂,但如此强大的明星阵容,在“南花北移”史上堪称首屈一指。文化大革命前,在全国20多个省市自治区中有专业越剧团活动。“南花北移”后越剧水土环境的变更,为“移栽”后的越剧艺术带来了新的变化,甚至出现了“北方越剧”这一新品种——1950年,以筱少卿、裘爱花、邢湘麟等挑班的上海联合女子越剧团应天华景戏院之邀来津并扎根下来。她们所引起的轰动给了有着深厚戏曲曲艺底蕴的天津不小的启发。本地一些1949年以前即活跃在歌舞厅和大街小巷的“清音社”和小型“活词剧团”开始尝试袭用越剧的故事脚本、越剧的唱腔板式补充入新编唱腔,按照北方语言唱念,“嫁接”出“北方越剧”这种既有江南越剧声腔特色,又对北方人来说入耳易懂的新艺术形式。然而,这种嫁接毕竟没有深厚的土壤,“南花北移”的职业剧团大多生存时间不长,顽强者也在80年代就解体或撤销了。不过,这些专业院团除了留下往日辉煌和一个萧索落寞的背影,更洒落下了零零星星的种子,“野火烧不尽,春风吹又生”。越剧这朵“南花”在北方越友和票房的呵护下,仍然顽强而骄傲地绽放着。

六

走过了110年风雨历程的越剧,今日已成为辐射全国的大剧种,尤其是它空灵、精美、“洋派”的舞台视觉呈现,更是影响了包括京昆在内的全国各地剧种,一时间,服化道“越剧化”俨然成了戏曲舞台的美学潮流。然而,越剧影响力不断扩大的背后,一些问题也开始引起了人们的注意。与舞美的同质化相类似,越剧的表演风格和剧目创作,也出现了某种同质化、窄化的倾向。在表演上,无论工生工旦,老艺术家们自乡间戏台磨砺出的质朴清新和独特个性,即便在十里洋场的大上海也没有被消磨掉,表面的柔美俏嫩中,有劲有节,有筋有骨,绵内藏坚,个性纷呈。然而今日的越剧舞台却或多或少呈现出过分强调柔婉流丽以致流于甜腻滑艳的倾向,科学发声的训练美则美矣,却与民歌的学院化生产相似,也带来了流派特征模仿“见皮不见骨”,更甚者则个性消失、莺声一片的弊端。当前辈艺术家纷纷离世之际,如何令越剧大观园艺术上的纷呈多姿名实相符并更进一步,这恐怕是吾辈后人亟应思之虑之之事。

另一方面在题材上,擅长女性题材、爱情题材的越剧,如果说在20世纪八九十年代以来,以《断指记》《风雪渔樵》《蝴蝶梦》等一批剧作为代表,“改写”、“翻案”了“马寡妇开店”、“朱买臣休妻”、“庄周戏妻”与“田氏劈棺”等题材,张扬了女性情爱、自然欲望的正当性和对其进行压迫的父权、夫权等宗法力量的苛毒、荒诞与伪善,在新时期“写人性”的文艺创作思潮中占有一席之地,那么时至今日,这一主题不仅在创作上已经饱和乃至泛滥,且思想势能也早已耗尽,单纯凭借女性的欲望抒写已经再也无法带来新意和启迪,而如梨园戏等其他剧种近年来在相应女性题材上的影响和市场日益扩大,也使越剧女性化言情的剧种特色不再那么鲜明。今天的女性所面临的具体的问题形式与情境,则正在经历着快速的“改头换面”。此种情形之下,不管是一味抒写永恒的人性与欲望之合法性,还是将一切归因并慨叹于人性、欲望的微妙、脆弱,倒成为了一种最为安全稳妥的表达,它无补于今日女性诸多复杂而现实困境的思考与解决,相反还在一定程度上构成了与那种结构性压迫力量的“共谋”。与此相关,我们在越剧的当代新创作中,也似乎发现那些由女小生塑造的、曾经最吸引越剧观众视线的熠熠生辉的文人士子形象,正在经历着对自我和公义的双重怀疑焦虑和集体性的退守。“纯爱”成为救命稻草,在其被高扬的同时,也日益被赋予排他性,强化着对外部现实社会无从信赖的虚无感、失控感。原先那温润如玉又光明俊伟的理想男性似乎越来越少,取而代之不断涌现出的,是作为现代人“小确幸”注脚而存在的舞台形象。这究竟是言情的进步还是退化?私以为,赋予言情广度,正是越剧发展史上宝贵且重要的经验,也许,对于始终以“时髦”“洋派”为特色并致力于为女性代言的越剧而言,今天更应该花功夫思考的是在当下的时代语境中,如何更真实有效地面对、切入、表达今日女性的生存处境与真实心曲。这种思考与意识无关题材的历史与现代,只要是今天的创作者,只要是面对今日的观众,便应当成为一种自觉。而同时,今日的女性观众仍然在不绝地,甚至更加热烈地表达着对刘谌、柳毅、邹应龙、陆文龙、梁玉书这些传统戏中伟士君子形象的喜爱,这或也提醒了我们,对于时代文化症候的屈身逢迎以对,是一柄双刃剑。何况以今天的戏曲接受土壤,通俗优美的越剧虽景况尚可,但近年来的新编越剧也已很难如几十年前那般进入大众流行文化,正因此,越剧新剧目的编创也同时应该适时回向历史和民间的情感与伦理资源,淘沥取珍,在更广阔的时空视野中,求得跳脱,求得超越,求得引领。

戏梦沧桑,情恋山河。过去的百年,越剧带给无数人刻骨铭心的浪漫记忆;今天,我们期待着在更宽广的舞台上,属于越剧的崭新浪漫纪元在世人面前开启。