毕派传世,春芳百代

——记越剧表演艺术家毕春芳

2018-04-20陈瑶瑶

陈瑶瑶

杭州师范大学文创学院

毕春芳饰演越剧《三笑》中唐伯虎

毕春芳,浙江省鄞县人,1927年7月14日出生,毕派越剧小生流派创始人,著名越剧表演艺术家。其唱腔明朗豪放、流畅自如,表演飘逸潇洒、松弛自然,并在实践中不断创新,形成独特风格。她12岁入门,25岁成为头肩小生,花甲之年仍挑大梁上台演出。从艺生涯中成功塑造了《王老虎抢亲》中的周文宾、《白蛇传》中的许仙、《玉堂春》中的王金龙、《三笑》中的唐伯虎等戏剧人物形象。2016年8月14日上午,于上海徐汇区中心医院因病去世,享年90岁。

与舞台结缘

毕春芳出生在上海虹口区的一户贫寒人家,父母都是宁波仇毕村人。父亲毕安生,少小便离开故乡到上海,在轮船上当学徒。学徒期满就在外国轮船上当海员。由于当海员收入微薄,29岁才回故乡结婚。母亲钟杏春,原鄞县潘火村人。父母亲结婚后不久,回到上海,租住在虹口区元芳路(现商丘路)一家豆腐店楼上的一个小房间里。父亲为了生活,长年累月地在海上漂泊,用所得的微薄工资养活一家四口。由于父亲工作的辛劳和一家人生活的艰难,幼小的毕春芳产生了要早些工作以减轻家庭负担的念头。

1937年,上海爆发“八一三”事变,10岁的毕春芳跟随母亲和哥哥逃难回宁波故乡。当时,她的爷爷、奶奶都已去世,只有两个姑妈,大的叫金娣,小的叫银娣,都出嫁在邻近村庄,故而常来看望和照顾他们。小姑妈银娣是个越剧迷,她曾多次带毕春芳去附近的祠堂、庙宇看越剧,并把每本戏的内容讲给她听,使少女时代的毕春芳了解了许多越剧故事,进而爱上越剧。小姑妈还曾带毕春芳走进宁波城里最大的戏院,观看以名伶筱丹桂为首的高升舞台演出的《华丽缘》。筱丹桂精湛的演技给毕春芳留下了难忘的印象。

当时,越剧已红遍上海,电台、戏馆与小巷中一片越剧声。因为家境贫寒,没有收音机,毕春芳时常跑到商店门前去听,没有钱进戏馆,就搬着小板凳坐到剧场门口墙脚下听,边听边跟着唱。有一次,她去买酱油,站在店门前听收音机里的越剧出了神,竟然把打酱油的事忘了,直到家人找过来。又有一年春节,亲戚送来两张戏票,她和哥哥争着去看,最后母亲带了她去。那天晚上演出的是马樟花的《仕林塔》,就是这出戏让幼小的毕春芳开始渴望当一名越剧演员。

有一次,毕春芳得到一本越剧小唱本,如获至宝,爱不释手,整天捧着它学唱,还拿一块手帕当水袖,边唱边做,简直着了迷,竟然在梦里也大唱起来,把一家人都唱醒了,被母亲狠狠地骂了一顿。有一年夏天,在家门口纳凉时,她跟着收音机唱了一段《仕林祭塔》,居然也吸引了不少人围观。演唱完毕,大家拍手鼓掌,毕春芳内心要当一个越剧演员的信念也越来越强。

1940年的一天,毕家的弄堂门口里贴了一张红纸海报:上海鸿兴舞台招考女子学员。毕春芳执意要去报名,家人都不同意,因为在老辈人的传统观念里,唱戏是低人一等的行当,而且进科班就要离开家。但毕春芳哭着坚持要去,父母也就无奈依从,带她去鸿兴舞台报了名。长相俊俏的她靠之前的自学,顺利考取。

艰难学艺终成器

那时,做演员一定要学会上台引子、坐台白,还有许多赋子,如家堂赋子、游园赋子、容貌赋子,等等。演出没有剧本,师傅讲个故事和人物的进出场,名曰“路头戏”,在台上就得按师傅讲的情节配上这些赋子自由发挥。学艺很艰难,首先因为文化水平受限,只能全靠死记硬背。平常的一日三餐也十分简陋,一碗米饭、两根萝卜条是常事,直到逢年过节才有几个好菜。

毕春芳没跟母亲回上海。她热爱舞台,她说自己曾与师傅立过关书:不满三年,不准离班;学戏期间,生死由命。她觉得做人要守信用。

6个月后,师傅就叫她们“串红台”了。记得最初串红台,师傅让她扮演《盘夫》中的曾荣,那日在能容纳两百多名观众的虹口天一茶馆演出,父母很高兴地前来捧场,大姑妈还送来一只花篮——舞台和鲜花都是毕春芳内心所向往的。

有一次演幕表戏《薛仁贵征东》,毕春芳扮演薛仁贵之子薛丁山。由于没有舞台经验,一上场就慌张,把说白念颠倒了,说:“我薛仁贵,父亲薛丁山。”引得观众哄堂大笑。散戏后,她被师傅罚跪在唐明皇的像前。一开始她不肯,直到师傅拿棒打她才跪。许是心里憋着一股子气,年幼倔强的毕春芳竟跪着不起,要不是师傅又用棒逼着,她可能会跪到天明。因为这种倔强的性格,毕春芳遭到了师傅好多次打骂。但也正是师傅的严苛要求,督促着年幼学戏的她打下扎实的基础。之后不久,毕春芳就开始唱主角,跟着剧团走南闯北,主要在杭嘉湖一带演出。

那时候的剧团因为各种原因时常维持不了多久,多则半年,有的只一两个月就解散了。满师的短短几年期间,毕春芳就在很多剧团待过,先后与徐天红、王文娟、李慧琴、裘爱花、罗佩琴、茅胜奎等人合作过。1947年之前,演出集中在一些中小型剧场进行,表演一些由师傅口授的幕表戏,不讲究舞台调度、人物性格的刻画,更别说戏的思想内容了,只看戏卖不卖座。

戚雅仙与毕春芳(右)

1948年后,毕春芳加入袁雪芬领衔的雪声剧团。袁雪芬倡导越剧改革,剧团有一些新文艺工作者参加,建立了剧本、导演制,一改旧日越剧舞台上的风貌。1949年,毕春芳又进入范瑞娟、傅全香领衔的东山越艺社,眼界大开,艺术上得到很大的提升。1950年年底,毕春芳离开东山越艺社,到恩派亚戏院参加合作越剧团,与戚雅仙搭档,在剧团挑起头肩小生的重任。与她搭档的头牌花旦戚雅仙是余姚人,跟她同岁。该团编剧红枫、傅骏,作曲贺孝忠也都是宁波人。随着表演经验的积累,毕春芳在原先艺术实践基础上,吸收了尹桂芳、徐玉兰等前辈的表演和唱腔特点,不断丰富自己,取长补短,逐渐形成了自己的艺术风格。

在合作越剧团期间,毕春芳先后塑造了《白蛇传》中的许仙、《玉堂春》中的王金龙、《血手印》中的林招得、《王老虎抢亲》中的周文宾、《三笑姻缘》中的唐伯虎等数十个动人的艺术形象。毕派唱腔发声清脆而富有弹性,喜剧明朗纯朴、流畅洒脱,悲剧低回抑郁、缠绵哀伤,字字清晰,情深意切,艺术感染力较为强烈。20世纪50年代及60年代前期,是毕春芳演出事业的黄金时代。她在上海金都大戏院的演出,经常一票难求。1961年4月5日至4月25日、1964年4月2日至4月26日,上海合作越剧团两次到宁波天然舞台演出《王老虎抢亲》《血手印》《丰收之后》,轰动一时,一天日夜两场演出,戏票仍相当紧张,有的观众为了一睹毕春芳风采,竟在天然舞台门口熬夜排队。

实践中,许多自由贸易协定内包含有规定自贸园区货物在自由贸易协定下如何对待的特殊条款。通常,自由贸易协定限制或禁止来源于成员国自贸园区安排下的货物享有自由贸易协定的内部优惠关税,换言之,自由贸易协定中的自贸园区特殊条款将自贸园区货物视为区域外产品,并应服从区域统一外部关税安排。

活跃在越剧舞台上整整四十年,毕春芳经历了许多风雨,也尝过了无数苦难。1949年以来,尤其是进合作越剧团与戚雅仙合作以来,她先后饰演了二十多个角色,代表作有《盘夫索夫·盘夫》《啼笑因缘·约会》《彩楼记·评雪辨踪》《真情无界》《火车头越剧毕派艺术欣赏会》《教师日记·她在风雨中》《玉蜻蜓·认子、夺子、别子》《白蛇传·合钵》《梁祝·十八相送》《血手印·法场祭夫》,等等。

刚到合作越剧团的那几年,毕春芳与戚雅仙挑班,合作越剧团自负盈亏。当时,多个剧种上百个剧团聚集上海滩,只有好戏好演员叫座才能生存,这就使剧目创作和演员技艺受到挑战。在戚毕二人的共同努力下,她们的剧团成为当年沪上走市场最成功的剧团之一。

1986年,毕春芳的舞台艺术集锦由江苏电视台拍摄成3集电视艺术片《春华秋实皆芳菲》,获全国第二届戏曲电视剧“长城奖”,并被中央电视台评选为“星光杯”优秀电视戏曲艺术片奖和优秀演出奖。1992年12月6日下午,在南京大行宫会堂举办“火车头越剧毕派艺术欣赏会”。1995年,毕春芳演唱的《血手印》获中国唱片总公司第三届“金唱片奖”。2005年,非物质文化遗产保护工作启动之后,毕春芳受聘为静安文化馆青年越剧团艺术顾问。

《血手印》剧照

炼成毕派

毕春芳经历大半个世纪的舞台实践,形成了自己独特的艺术风格,被称为“毕派”。自成一个流派,在她看来是个很高的荣誉,然而她却说:“我的毕派是‘逼出来的’,观众喜欢什么,我们就演什么。”换言之,在她看来,与其说是自己创造了“毕派”,不如说是观众的选择和长期的舞台实践给了越剧人艺术探索的方向。

提及自己开创的毕派,毕春芳说,早在20世纪50年代,越剧就开始走向市场,自负盈亏,“其实是观众带着我们长大的”,时代变化这么快,哪能墨守成规呢,越剧也要跟着发展,“演员是演出来的,千练不如一演,流派也是这样流出来的,又不是自己封出来的”。

毕春芳的表演飘逸潇洒,松弛自然,擅长演喜剧。唱腔明朗豪放,流畅自如,具有粗犷的男性特点。她的嗓音脆亮,音域较宽,底气充足,唱腔中常出现一种切分符点音型,因此行腔棱角分明,音调富有弹性。

在创腔时,毕春芳根据塑造人物需要而吸收越剧其他流派、行当和兄弟剧种的音调融化在自己的唱腔中,使唱腔生动活泼,富有新意。如《三笑·点秋香》中的起腔“秋香姐姐呀”,是根据传统名剧《盘夫》中旦角严兰贞的起腔“官人啊”的音调略加变化而来,使唐伯虎潇洒飘逸的形象更为鲜明;《玉堂春》“孤身独栖关王庙”中的“大雪纷飞……”则吸收了江南曲艺苏州弹词的某些元素,呈现出凄切苍凉的气氛;还有,《光绪皇帝》借鉴了黄梅戏的音调,《血手印·法场祭夫》借鉴了京剧的曲调成分……这种吸收、借鉴拓展了毕派本身的表现力,使其呈现出更丰富的色彩。在《卖油郎》中,她塑造的卖油郎秦钟的形象善良质朴、厚道诚实,唱腔在洒脱飘逸中含有畅快悠扬的韵味,如“耳听得四更响”这一唱段,用“尺调腔·男调板”,非常别致地表现了秦钟憨厚的性格。

毕春芳饰演《王老虎抢亲》中的周文宾

著名编剧傅骏先生曾把毕春芳的艺术特色总结为“三轻”,即唱腔的轻快流畅、表演的轻松自如和擅长轻喜剧。其中首推她的轻喜剧,肯定其在这方面异军突起,富有活力,充满生机——《王老虎抢亲》《卖油郎》和《三笑》等轻喜剧,是毕派独树一帜的标识。她扮演的周文宾、唐伯虎等人物,诙谐幽默,一改往日剧场的悲伤沉重气氛,让观众以笑声代替哭声。时间是对艺术作品最好的验证,《王老虎抢亲》演了半个世纪,基本都是按照毕春芳她们的演出样本。据《上海越剧志》记载:该剧当年在全国曾有三十多家越剧团排演。

毕春芳善于在唱腔中运用夸张多变的唱法塑造喜剧人物形象,曲调活泼、轻松、诙谐,妙趣横生,这是毕派唱腔的独到之处。值得强调的是,这种风格在越剧中并不多见。她在《王老虎抢亲·戏豹》和《三笑·点秋香》等唱段中,就是运用这种夸张的手法,获得了极佳的艺术效果。如“戏豹”中的“说什么从此配成鸳鸯鸟,我看你老虎要变煨灶猫”便是运用了通俗而生活化的词汇,表现出强烈的喜剧效果;“点秋香”中的“相爷堂内把话传”这段“四工腔”爽朗流畅,唱中夹白,至今仍有许多业余爱好者演唱。

毕春芳

当然,毕派的悲剧艺术也很有造诣,越剧本来就是以这类悲伤缠绵题材著称的。《梁祝》《龙凤花烛》等剧目,毕春芳都演得情真意切。她曾强调:“演出中我们也有各种题材和风格的尝试,观众爱看的就留下来反复演,成为看家戏,而不被接受的自然就会被淘汰。”在她看来,演出不能局限于一种题材,而是要有创新,要不断尝试各种角色题材,在不断实践中提升自己的水平,并在探索中发现市场,观众爱看的好戏要保留,多演多普及多发展。

2016年7月14日,是毕春芳90岁寿诞,13日、14日,学生后辈在逸夫舞台举行“‘春华秋实满庭芳’越剧毕派艺术专场演出”,为她贺寿。

后台休息室的门不断被推开、关上,学生后辈们络绎不绝,为毕春芳贺寿。他们大多穿着戏服,带着浓重的戏妆,有的刚下台,有的马上就要登台。平日里常见毕春芳的学生后辈,笑嘻嘻搂着她拍照。不远千里从外地甚至国外飞来的学生后辈,相比之下激动得多,有人擦眼泪,有人认认真真磕头。毕春芳眼力极好,总能第一时间叫出对方的名字。

“谢谢”、“好好演”、“多提意见”是她说的最多三句话。对着采访镜头,寡言低调的她破天荒打开话匣子:“那么多人祝贺我,让我反省自己做得太少了。演员难当,全靠观众支持。演员是演出来的,千练不如一演。盖叫天表扬我演林冲,敢唱、胆子大,那时我们一天到晚一部戏接一部戏演,闭门造车,不行。有了一点点名气,也不要飘飘然,经得起表扬,也要经得起批评。有一颗平常心,懂得团结谦让。戏曲是门综合性艺术,跟上形势,跟上新时期脉搏。小青年多演、多下基层,不要模仿谁,演出自己的味道来。只要越剧有人才出来,我就喜欢。”

晚年毕春芳

台下人生

毕春芳和丈夫吴佩承的婚姻,在他们的儿子吴越看来,也是源自她不同寻常的性格。“那时父亲是毛巾厂工会文化干部,邀请母亲的剧团去演出。演出没谈成,他对母亲一见钟情,果断写信表白。母亲演出很忙,最开始连情书都请闺蜜代写。即便这样,两人还是谈起了恋爱。当时有不少人追求母亲,可母亲认准了父亲。”

说起毕春芳这辈子最大的戏迷,无疑就是丈夫吴佩承。在“春华秋实满庭芳”毕派艺术专场演出上,老爷子还上台热情表白。吴佩承在后台翻看戏迷送给毕春芳的老节目册,几十年前的剧照,画面很模糊,但遮住剧名,依然能不假思索地说出这是妻子演的哪出戏,儿媳妇在一旁感叹:“头号粉丝是爸爸。”毕春芳嗔怪:“老吴比我起劲。”

吴越说:“母亲重病的半个多月,父亲在家不停地问,她醒着吗?昏迷吗?母亲也在问,医院有没有地方可以两个人住,‘我来看他,他来看我’。”这段相濡以沫数十年的爱情,始终动人。

毕春芳好强,却又低调而谦逊。家人、学生都对她的幽默记忆犹新。“她年纪大了,爱唠叨,常说自己像开关坏掉了,所以一按‘开’,就说个不停。团队商量‘春华秋实满庭芳’越剧毕派艺术专场演出,导演汪灏怕影响她,每次抽烟都要出门,她笑汪导,‘又有灵感了’。7月底病重住院,毕春芳不改乐观,有回护士来为她打针,她笑称,又来‘新式武器了’。 ”

对待艺术,毕春芳则非常认真,决不嘻嘻哈哈。2016年6月,丁小蛙在逸夫舞台重排毕派代表作《卖油郎》。当时毕春芳因糖尿病住院休养,她特地派老伴去现场督阵。“吴老师一回家,毕老师迫不及待打电话,要他快点讲讲‘演出好不好’。”

2016年7月底,因病理性骨折再次入院后,毕春芳叮嘱家人一定要隐瞒住院消息,“她一辈子不想麻烦别人”。唯独对戏,毕春芳却始终放不下,也不怕麻烦。丁小蛙说:“《卖油郎》演完了,毕老师觉得能修改得更好,把我召到病床前,唱给她听,并指点我声音不能太尖。她还想着排三个戏。毕老师总说,‘把越剧艺术传承好,我最开心;有成绩不要骄傲。’”

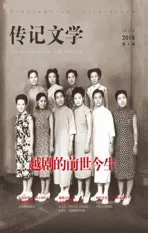

2016年7月14日,毕春芳在“‘春华秋实满庭芳’越剧毕派艺术专场演出”上与学生后辈合影

毕春芳以洒脱轻松的舞台风格见长,但她并不要求学生一味模仿,丁小蛙动情地强调:“老师有句口头禅,‘我是最差老演员,我的缺点不能学’,她鼓励我们寻找自己的特点,演得自然。”

对于毕派艺术的传承和发展,以及弟子们的艺术成长,毕春芳有着一份深长的牵挂。大家熟悉的毕派弟子有杨文蔚、丁莲芳、董蓓芬、毕继芳、张镇英、徐文芳、丁素芬、丁小蛙、杨童华、阮建绒、孙建红等。她寄希望于新一代流派传承人:“时代在变,观众的需求也提升了,你们不要对我刻板模仿,要有发展,创作的胆子再大一点,跟上时代。”她的话很朴素,一如她的戏,想来这是近八十年的舞台生涯带给她最深刻的体会。

2016年,“春华秋实满庭芳”毕派专场演出过后,毕春芳不慎骨折,住院后罹患并发症,8月12日进入重症病房,2016年8月14日上午8时25分毕春芳在上海徐汇区中心医院病逝,享年90岁。一代越剧大师的仙逝,让戏曲界再度蒙上浓郁的哀伤。

“我母亲的一生是圆满的,她带给观众那么多快乐。我父亲也说,悲伤的同时,庆祝母亲一生的圆满——人生一世,春芳百代。”儿子吴越说,“遵从母亲遗愿,遗像除了传统的白花,还特地挂了红花,送母亲笑着离开。”