急性胼胝体梗死核磁共振表现特征分析

2018-02-23宁力

宁力

doi:10.3969/j.issn.1007-014x.2017.26.68

摘要 目的:分析急性胼胝体梗死的核磁共振表现特征。方法:收治急性胼胝体梗死患者29例,均经核磁共振检查确诊,有完整的核磁共振检查资料。观察患者的核磁共振表现,并总结影像学资料特征。结果:29例患者经核磁共振共检出梗死灶36个,主要集中在右侧,呈卵圆形、圆形或条带状,无占位效应。梗死部位多为体部和压部,多合并基底节、额叶、脑干等其他颅内病灶梗死。在T1W1上呈低信号或稍低信号,在T2W1上及轴位自由水抑制上均呈高信号,轴位eP1序列弥散成像上呈高信号,T2W1矢状位病灶最清晰,增强扫描可见不均勻边缘强化。结论:核磁共振诊断急性胼胝体梗死,影像学特征明显,易于与其他颅内梗死病变鉴别。

关键词 急性胼胝体梗死;核磁共振;影像学资料;表现特征

胼胝体为位于人体大脑半球纵裂底部、连接左右两侧大脑半球的神经纤维束,也是人类大脑半球中最大的横行联合纤维。由于胼胝体周围血运丰富,侧支循环发达,因此单纯急性胼胝体梗死在我国临床上并不是十分常见。但长期观察发现,胼胝体梗死常与其他颅内梗死病变合并发生。由于胼胝体的位置较隐蔽,发病后的典型临床症状较易被其他梗死病变的临床表现所掩盖,因此发病早期的确诊率较低。在影像学诊断技术未问世前,胼胝体梗死主要通过尸检发现,伴随着影像学诊断技术的不断进步,现阶段核磁共振在该疾病的临床诊断中得到应用-引。本研究收治患者29例,对急性胼胝体梗死的核磁共振表现特征进行分析,现进行以下总结报告。

资料与方法

2015年6月-2017年4月收治急性胼胝体梗死患者29例,男16例,女13例;年龄49~72岁,平均(60.35±4.23)岁。①纳入标准:a.有明确的神经系统临床表现;b.经核磁共振检查确诊为急性胼胝体梗死。②排除标准:a.既往有脑血管疾病史;b.既往有脑部外伤手术治疗史;③蛛网膜下腔出血后激发脑血管痉挛。

研究方法:29例患者均接受核磁共振检查。使用头线圈,先进行常规Flash序列轴位T1W1扫描,TR=250 ms,TE=4.8 ms;然后进行TSE序列轴位T2W1扫描,TR=3 400 ms,TE=90 ms,层厚5.0 mm,层间距1.5 mm,矩阵256mm×256mm,视野230mm×230mm,矢状位层厚5.0mm,层间距1.5mm;再进行轴位自由水抑制反转恢复,TR=6 000 ms,TE=120 ms;最后进行轴位eP1序列弥散成像,TR=4 000 ms,TE=102 ms。最终获得的影像学资料由对胼胝体梗死诊断经验丰富的医师进行阅片。

观察指标:本研究观察急性胼胝体梗死患者29例的核磁共振表现,并总结表现特征。

数据统计分析:基于SPSS 21.0版本统计学软件建立数据统计分析模型,计数资料采用例(n)、率(%)的形式描述,差异检验采用X2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

结果

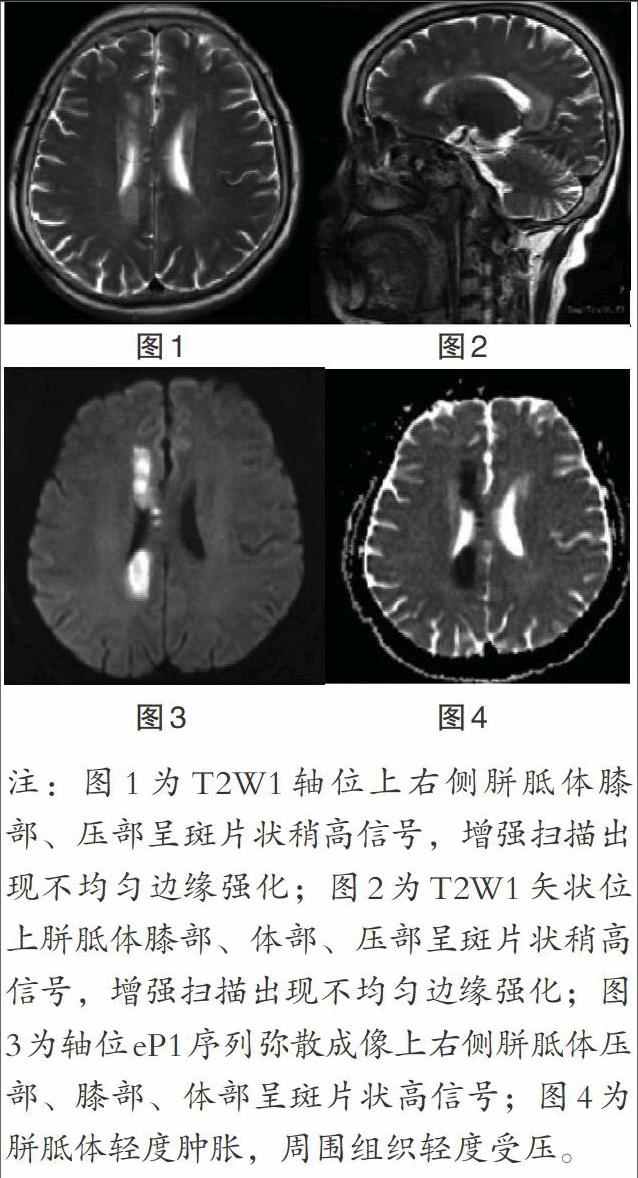

29例患者的核磁共振表现:本次研究纳入的急性胼胝体梗死患者29例均经核磁共振检查确诊。观察影像学资料发现,急性胼胝体梗死在T1W1上呈低信号或稍低信号,在T2W1上及轴位自由水抑制上均呈高信号,典型病例图像,见图1。在矢状位T2W1上显示最清晰,典型病例图像,见图2。在轴位eP1序列弥散成像上呈高信号,典型病例图像,见图3。胼胝体弥漫性梗死患者的核磁共振资料可见胼胝体有轻度肿胀,胼胝体周围脑组织可见轻度受压,典型病例图像,见图4。核磁共振增强扫描可见不均匀边缘强化,见图1和图2所示。29例患者共检出梗死灶36个,多呈卵圆形、圆形或条带状,无占位效应。

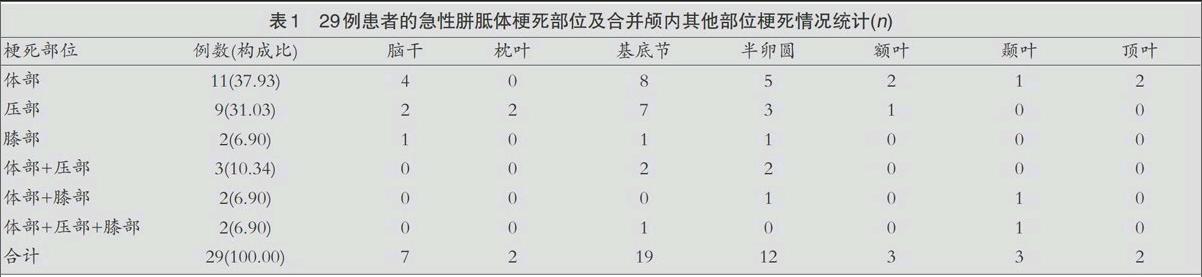

29例患者的急性胼胝体梗死部位及合并颅内其他部位梗死情况:本组29例患者中,患者核磁共振检查显示为单侧梗死21例(72.41%),患者双侧梗死8例(27.59%),单侧梗死和双侧梗死患者所占.比例的差异具有统计学意义(X2=11 655;P=0.001)。29例患者共检出梗死灶36个,其中左侧13个(36.11%),右侧23个(63.89%)。左右侧梗死灶数量差异存在统计学意义(X2=8.471;P=0.004)。29例患者梗死部位以体部和压部为主,均合并颅内其他部位梗死,其中以基底节、半卵圆最为常见,见表1。

讨论

颅内胼胝体在解剖结构上分为嘴部、膝部、体部和压部4个部分,分别由颅内前、后循环的多支血管供血。胼胝体的嘴部和体部的下侧部分血液供应主要来源于交通动脉,体部和膝部大部分的血液供应来源于大脑前动脉发出的胼周动脉和胼缘动脉,压部的血液供应来源于大脑后动脉发出的胼周后动脉。此外,胼胝体沟内的动脉还与胼周动脉丛、扣回带吻合。总之,胼胝体各部分均有较丰富的血供,侧支循环较发达,即使一侧动脉发生供血障碍,也会通过其他动脉获得血供。因此单纯的胼胝体梗死在我国临床上并不常见,多为与其他颅内梗死病变合并发生的急性胼胝体梗死,发病后病情进展快,需要及时接受诊治。本次研究纳入的29例急性胼胝体梗死患者均合并颅内其他梗死病变,与上述结论符合。在较长一段时间内,CT是我国临床诊断急性胼胝体梗死的常用方法。但总结较长一段时间的CT诊断经验发现,常规CT能够清晰地显示胼胝体压部和体部梗死病灶,在体部梗死灶的显示上存在明显的应用局限性。伴随着临床诊断技术的不断进步,核磁共振在急性胼胝体梗死的临床诊断中得到应用。研究发现,核磁共振能够通过多方位的扫描发现胼胝体梗死病灶,有利于降低胼胝体梗死的漏诊率。本院收治急性胼胝体梗死患者29例均经核磁共振诊断确诊,进一步证实了核磁共振在急性胼胝体梗死临床诊断中的应用价值。

本次研究分析急性胼胝体梗死患者的核磁共振表现特征,结果发现患者的梗死部位主要为胼胝体体部和压部,这与国内学者范传朝的研究结果基本保持一致,但与国外报道的相关数据存在明显差异,分析原因可能与种族差异有关。本组患者多为单侧胼胝体梗死,双侧胼胝体梗死较为少见,分析原因可能与人体脑供血特点有关。本组患者多合并颅内其他部位梗死,其中以基底节最常见,其次为半卵圆,这与国内研究学者杨丽丽的研究结果具有高度相似性。在核磁共振各序列成像方面,急性胼胝体梗死在T1W1上呈低信号或稍低信号,在T2W1上及轴位自由水抑制上均呈高信号,在T2W1矢状位上病灶显示得最清晰,在轴位eP1序列弥散成像上呈高信号。弥漫性梗死患者的核磁共振资料可见胼胝体有轻度肿胀,胼胝体周围脑组织可见轻度受压,核磁共振扫描可见不均匀边缘强化。上述核磁共振表现与李涛的研究结论具有高度相似性。

对本次研究所得上述研究结果进行总结和分析发现,急性胼胝体梗死早期诊断难度大,核磁共振诊断该疾病,能够多方位成像,获得的影像学资料分辨率高,疾病特征明显,能够有效降低急性胼胝体梗死的误诊率和漏诊率,有利于实现该疾病的早期诊断和治疗,在改善该疾病患者预后中发挥着重要应用价值,值得各大医院广泛应用。endprint