“去”的语义虚化

2017-10-24邱淼玲刘培玉

邱淼玲,刘培玉

(长沙理工大学 文法学院, 长沙 410076)

“去”的语义虚化

邱淼玲,刘培玉

(长沙理工大学 文法学院, 长沙 410076)

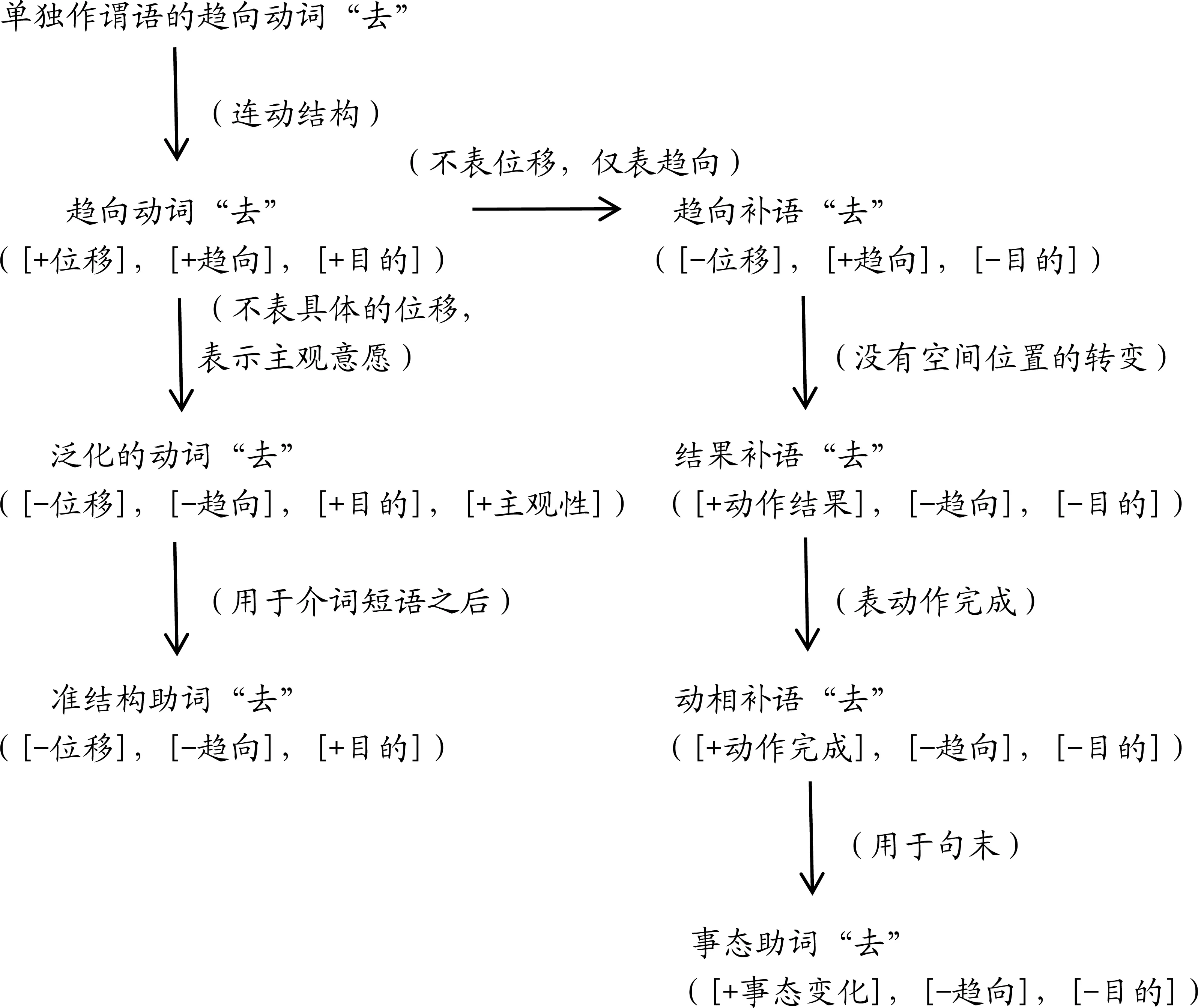

共时层面上,“去”的基本用法是作为表位移的趋向动词单独作谓语。“去”用于连动结构时,除了其基本用法之外,还可虚化成表主观目的的泛化动词。当“去”不表位移仅表趋向时,“去”进入动补结构虚化成仅表趋向的趋向补语。当“去”不再强调空间意义时,“去”进一步虚化成表动作结果的结果补语和表动作完成的动相补语。此外,“去”还可虚化成表舒缓语气的准结构助词和表示事态完成的事态助词。

虚化;语义;“去”

“去”是汉语汉语中的基本词汇,使用频率高,用法复杂。本文以现当代文学作品中的“去”为考察对象,参考华中师范大学现代汉语语料库,从共时角度考察“去”的语义虚化过程。

一、趋向动词“去”单独作谓语

吕叔湘(1999)[1]认为,当“去”是动词时,表示从说话所在地方到别的地方,可带“了、过”。单独在句中作谓语的趋向动词“去”表示施事位移运动的趋向,这是“去”在现代汉语中的基本用法。如:

(1)顾维舜摇头:都不去商店我也得去,我是右派。(戴厚英《流泪的淮河》)

(2)不瞒你说,这些年来,我一共已经去了7次。(余秋雨《文化苦旅》)

上例中,例1是“去”后面直接跟处所宾语,表示“去”位移的终点,例2则是“去”后面跟“了”,表示施事曾经进行过的位移。

二、连动结构中的“去”

“去”在连动结构中主要有两种形式:“去+VP”和“VP+去”,在这两种形式中,又可细分为趋向动词“去”和泛化的动词“去”。

(一)“去趋+VP”

“去趋”充当连动结构的前项时,其后面可以直接加上“那儿/那里”[2]或者具体的处所宾语。如:

(3)我告诉你,那是多田总顾问要去马驹桥视察,陪同视察的有高司令和咱们关团长,我就是特为他们前来……(李英儒《野火春风斗古城》)

(4)噢,我昨天去打球,回来看见谢欣然来了,就忘了。(郁秀《花季雨季》)

例3是“去”后面直接加上处所宾语,处所宾语既是施事位移的终点,也是“VP”发生进行的场所。例4是处所宾语省略的情况。

“去趋+VP”表示动作者位移到某一处所有目的的从事某种行为动作。这类句式中的“去”表示从某地到某地位移的运动趋向,是典型趋向动词,“去”不可以省略,其语义特征可以总结为[+位移],[+趋向],[+目的]。

(二)“去泛+VP”

当“去”并不表示由甲地到乙地的有距离性的位移,并且“去”后面也补不出具体的处所宾语或“那里/那儿”时,“去”虚化成表示主观目的的泛化动词“去泛”。如:

(5)不过,老实说,罗京鸿并没有认真去办这件事,早在秦宴儒第一次拒绝后,他即将所有心思放在追求美人身上……(席绢《女作家的爱情冒险》)

(6)黑暗中看不见他的脸,我也不愿去想象。(百合《蓝色星》)

例5“去”后面虽然接的是行为动词,但是“去”后面不能带处所宾语,不管有没有“去”,施事和“VP”中进行的动作都已经在同一个地方,不存在“去”的位移性。例6中的“去”后面接的是由动作发出者主观决定、自由支配的心理动词,表示“VP”发出者的主动意志,即有加强主动语气的作用。

从上例可知,“去”的典型的运动趋向意义已经虚化了,这类“去”不再是典型的趋向动词,而表示施动者的主动和意愿,强调要做某种事情,“VP”是“去”的目的,我们称之为泛化的动词,“去”可以省略。其语义特征可概括为[-位移],[+趋向],[+目的],[+主观性]。

另外,当“去”后面是抽象名词的时候,“去”多指“去泛”,如:

(7)或许你会笑我根本没有读懂你的内心世界;或许你在骂我是个逃兵,没有去承担创造爱情的责任和义务,我都不想反驳。(柳建伟《突出重围》)

(三)“VP+去趋”

“去”充当连动结构后项时,前面的“VP”是“去”的方式,此时,“去”的动作性较强,其后面可以补出具体的处所宾语或“那儿/那里”,是趋向动词“去”。如:

(8)布朗先生有时开车去学校,他是个很善良的人,只要苒青愿意,她就可以搭他的车。(百合《哭泣的色彩》)

(9)家里有了羊,有庆每天又要跑着去学校了,除了给羊割草,自留地里的活他也要多干。(余华《活着》)

从中,我们也可以看出“VP”所表示的运动方式大致有两种情况,一是凭借交通工具来表示,如例8,二是凭借非交通方式来表示,如例9。

(四)“VP+去泛”

表目的意义的“去泛”后面不太可能补出处所宾语,“去”表示施动者位移后进行的行为动作,“VP”和“去”之间是目的关系,如:

(10)芒种说:“我把梢送回去,到当家的那里一下,告诉他我不干了,我当兵去了!”(孙犁《风云初记》)

(11)大人物把书搁下,脸上浮起很亲切的微笑,“我现在不饿,你休息去吧,有事我会喊你。”(陈世旭《将军镇》)

“去泛”不能带处所宾语,所以它是在意义实在的动词基础上进行了虚化,但是仍然保留了趋向意义。这里的“VP+去”可以转换成表目的意义的“去+VP”格式,“去”仍然是作为连动结构中的一项,用在“VP”之后表目的。陆俭明(1985)[3]认为它们在语用方面存在一个大概的分工:意在强调施动者从事什么事情,而不在强调施动者位移的运动趋向时,一般用“去+VP”的说法;意在强调施动者位移,而不再强调位移后所从事的事情,一般用“VP+去”的说法。王凤兰(2013)[4]认为“VP+去”是适用于口语的一种结构,强调施动者位移后从事某种活动,说话人急于想要表达位移的目的,突出新信息和焦点,所以将“VP”结构前置,而后置部分总是轻读的。我们主要赞成第二种观点。

另外,我们发现,“去”的动作性虽然有所减弱,但是增加了时态意义,即“VP+去”还表达“(正当这个时候)去VP”的意思,强调当时性。

三、动补结构中的“去”

当“去”不再强调施事的位移时,整个语义的重心逐渐落在“VP”上,“去”进一步虚化进入到动补结构中,“去”和不同动词搭配及在不同的句式中,它的意义是不同的,具体可分为趋向意义、结果意义和动相意义。

(一)“VP+去趋”

趋向意义是方向意义,表示人或物体通过动作在空间的移动方向。

当“VP”中的动词是不及物动词时,“去”通常表示动作者的趋向,如:

(12)余新江向水池边跑去了,丁长发和楼七室好几个人都跟着跑去了。(罗广斌、杨益言《红岩》)

(13)林雁冬任凭舅妈离去,心里只觉得好笑。(谌容《梦中的河》)

(14)跟着,从地上跳起,一回手,又将刚按上的一条子弹朝追来的警备队员们打去。(冯志《敌后武工队》)

上例中,“去”可用于表示躯体或物体自身运动方向的动词后面,如例12中的“跑”,也可用于“离”等动词后面,表示“逝去”等含义,还可用于可使物体改变位置的动作行为动词后面,如“打”等。另外,我们发现处所词多放在“VP+去”之前表处所的介词短语之中,表示物体位置移动的方向。

当“VP”中的动词是及物动词时,“去”通常表示动作受事的趋向,如:

(15)运涛出走的那一天,严志和给江涛捎了个口信去,江涛找到贾老师说:“我想告假,家去看看。”(梁斌《红旗谱》)

(16)我问:“我给你寄去了喜糖,你收到了吗?”(戴厚英《人啊,人》)

上例中,“去”放在表示物体位置移动的动作行为动词后面,宾语可放在“去”前,也可置于“去”后。

总之,不管是及物动词还是不及物动词,“去”都只是表示动作者或者动作受事空间移动的方向,没有位移义,这就区别于连动结构中的“去趋”。总结其语义特征,可概括为[-位移],[+趋向],[-目的]。

(二)“VP+去结”

当“去”不再强调空间意义时,它进一步虚化,表示动作有结果或达到了目的,即具有了“结果意义”。“去”的“结果意义”表示“去除”、“去掉”。如:

(17)他俯下身去,抹去孩子脸上的雨水。(余华《夏季台风》)

(18)人要是能用血洗去自己的过错,我愿意去死!(杜鹏程《保卫延安》)

例17-18中,“去”和“抹”、“洗”等表示“去除”、“脱离”方式的动作行为动词连用,表示“去除”。

我们可以看出,结果意义和人或物体在空间的位置移动无关,结果意义的“去”的进一步虚化,表示动作有了一定的结果,其语义特征可概括为[+动作结果],[-位移],[-趋向],[-目的]。

(三)“VP+去相”

“phase”是赵元任(2001)[5]首先提出来的,经吕叔湘翻译成动相补语,表示动作的完成或实现,而不表示动作的结果。太田辰夫(1989)[6]认为“去”可以是后助动词,帮助表示单纯的状态,表示随着继续,状态渐渐加深,“去”是不预想限度的逐渐增加。刘月华(1998)[7]认为表示动作的状态成为事实,只用在动词“死”、“睡”后面,归为结果补语。

我们认为,“去相”区别于结果补语和动态助词,我们暂且沿用吕叔湘的翻译称之为“动相补语”,它通常紧跟在动词后面,表示动作的完成或实现,其语义特征可概括为[+动作完成],[-位移],[-趋向],[-目的]。如:

(19)桂枝气得举手就去打他,可是一想起她死去的男人,又伤心地呜呜哭着出去了。(李晓明、韩安庆《平原枪声》)

(20)菖蒲告退,常妈已经睡去,柳黄鹂儿跟在他身后去插门。(刘绍棠《狼烟》)

(21)“履薄临深谅无几,且将余日付残编”,老一代教育家颓然老去,新一代教育家往往要从一个十分荒芜的起点重新开始。(余秋雨《文明的碎片》)

在这种情况下,“去5”前面的动词非常有限,一般是瞬间动词如“死”,状态动词如“睡”,形容词如“老”等。

另外,动相补语居于虚化链的中段,显然是一种虚化中的语法成分,所以即使是同一动相补语也有可能处于不同的虚化阶段,显示出不同的虚化程度。有的还带有一定的结果意义,性质接近于结果补语,有的虚化程度较高,已经丧失了结果意义,只表示动作的实现或完成,性质接近于动态助词,但又还没有像动态助词“了”那样发展完备。总之,在结果补语和动态助词之间的虚化中的语法成分,我们统一称之为动相补语。

四、 准结构助词“去”

“准结构助词‘去’+VP”是由“去泛+VP”进一步虚化而成,用在介词结构后面,前面的介词结构是“VP”的方法、方向或态度,“VP”是前者的目的。例如:

(22)如果你不按照他们的意志去做,你的一举一动都将会是违法的,都将会受到苛刻的限制和严厉的惩罚!(张平《十面埋伏》)

用在介词结构后面“去6”邢福义(1997)[8]认为它只是辅助介词结构进行表达,已经不像是个趋向动词,更接近于一个助词,并定义为“准结构助词”。吴继光(1996)[9]认为主要起到舒缓音节的作用,朱德熙(1982)[10]认为“去”只起连接作用,没有什么实在的意思,并举例“用坚韧不拔的精神去克服困难”。我们认为这里的“去”它的趋向意义已经相当弱化了,表示施事的位移义和趋向义已经不存在,可以省略,省略之后并不影响整个句子的意思表达,大致相当于一个结构助词,在句中起到连接和充当音节的作用。在这种情况下,“来”可以和“去”替换,而不影响整个句子意思的表达,其语义特征可概括为[-位移],[-趋向],[+目的]。

五、事态助词“去”

吕叔湘最早注意到事态助词“去”的用法,认为表事象之将然。[11]李崇兴(1990)[12]认为是联系一种事象,把这种事象作为某种变化结果和归宿展现出来。陈泽平(1992)[13]认为表示状态变化的完成,并对“去”的语法意义进行了辨析,认为既可表示将然,也可表示已然。梁银峰(2007)[14]认为事态助词的产生主要有两条语法化的轨迹,一是由目的格式“VP+去”中的目的动词“去”语法化而来,一是由“V+去”中的动相补语“去”转化而来。考察现代汉语事态助词“去”的用法,发现其用例很少,具体如下:

(23)冯贵堂站在场院里,等老爹下了车,才走近牛车去。(梁斌《红旗谱》)

(24)姐,三姨说,你就依孩子去吧,何必让他哭呢?(王朔《看上去很美》)

上例中,例23是动补结构类,例24是静态动词类。

另外,在南方方言中,我们还发现这样的句子,如:

(25)方言语料的处理必须借助电脑,单凭个人能力一个个地去翻找,累死去。(广西区某一教授之口)

(26)屋里好热,不开窗,闷死去。(湖南某一学生之口)[15]

作为事态助词,“去”相当于“了2”,通常位于句末,指明事物或状态已经或将要发生某种变化,只不过尚未像“了2”一样发展完备。这里的“去”的目的意义和趋向意义已经完全丧失,其语义特征可概括为[+事态变化],[-位移],[-趋向],[-目的]。

六、小结

总的来看,“去”可以在句子中单独作谓语或谓语中心,可以在连动结构中充当表位移的趋向动词、表主观意愿的泛化动词,可以在动趋式中表方向意义,在动结式中表结果意义,还可作表动作完成的动相补语,准结构助词和事态助词。

参考历时平面的研究,我们认为“去”的虚化进程与其前后动词的意义有关,与其出现的句法环境有关,具体总结如下:

[1]吕叔湘. 现代八百词(增订版)[M]. 北京:商务印书馆, 1999:455.

[2]辛承姬. 连动结构中的“来”[J]. 语言研究,1998,(2):53-58.

[3]陆俭明. 关于“去+VP”和“VP+去”格式[J]. 语言教学与研究, 1985,(4):18-33.

[4]王凤兰. 也谈“去+VP”与“VP+去”[J]. 语言与翻译, 2013,(3):8-12.

[5]赵元任. 汉语口语语法(第一版)[M]. 吕叔湘译.北京:商务印书馆, 2001:208-209.

[6]太田辰夫. 中国语历史文法(第一版)[M]. 蒋绍愚、徐昌华,译.北京:北京大学出版社, 1989:151-152;209-210.

[7]刘月华. 趋向补语通释(第一版)[M]. 北京:北京语言大学出版社, 1998:74.

[8]邢福义. 汉语语法学(第一版)[M]. 长春:东北师范大学出版社, 1997:234-236.

[9]吴继光. 工具成分与主谓谓语句[J]. 汉语学习, 1996,(3):20-23.

[10]朱德熙. 语法讲义(第一版)[M]. 北京:商务印书馆, 1982:166.

[11]蒋绍愚, 曹广顺. 近代汉语语法史研究综述[M]. 北京:商务印书馆, 2005. 238.

[12]李崇兴. 《祖堂集》中的助词“去”[J]. 中国语文, 1990,(1):71-74.

[13]陈泽平. 试论完成貌助词“去”[J]. 中国语文, 1992,(2):109.

[14]梁银峰. 汉语事态助词“去”的形成过程[J]. 语言研究集刊, 2007,(4):259-267.

[15]贺洁. “去+VP”和“VP+去”的历时考察[J]. 语文学刊,2005,(17):21-25.

The Grammaticalization of “qu(去)”

QIU Miao-ling,LIU Pei-yu

(School of Literature and Law, Changsha University of Science and Technology, Changsha 410076,China)

In the synchronic sense,“qu(去)”is a directional verb used as the predicate in a sentence.In the serial verb constructions(SVCs),“qu(去)”has two meanings:the directional verb meaning the movement and direction,the generalized verb meaning the agents wanting to do something and his purpose.With further grammaticalization,“qu(去)”can only mean the direction in the verb-complement structures.“qu(去)”can be the resultative complement or the phrase complement when not emphasizing the meaning of space.Moreover,“qu(去)”can act as an auxiliary word which softens the tone and a situation auxiliary which indicates things have been completed.

grammaticalization ; semantics ; “qu(去)”

H031

A

1674-344X(2017)7-0033-05

2017-06-10

湖南省社会科学基金项目(15YBA018);湖南省教育厅项目(17C0064);长沙理工大学研究生科研创新项目(CX2016SS26)

邱淼玲(1994-),女,湖南株洲人,硕士研究生,研究方向为现代汉语语法。

责任编辑;陈君丹

刘培玉(1965-),男,河南罗山人,教授,博士,研究方向为汉语语法。