找准定位,提升学生数学素养

2017-10-21吴晓娟

吴晓娟

【摘要】所谓数学素养,概括地讲就是指灵活运用数学的理论与方法,观察、分析、解决问题的能力。本文以苏教版三年级上册《解决问题的策略》第二课时教学为例,探讨通过教材分析、找准定位、围绕素养点组织学习活动,促进学生积累数学活动经验,提升数学素养。

【关键词】教材定位 数学素养 策略教学

小学数学教学的核心在于帮助学生初步学会数学地思考,这是学生数学素养发展的基本点,数学教学中要抓住知识的数学本质,引导学生经历抽象、运算、推理与建模等过程,全面、准确地理解和把握知识,并在这样的探索学习过程中逐步形成数学的思维习惯和方式。但是在教学中如何找准定位,如何在具体教学中提升学生的数学素养,教师还是比较困惑的。

本文以苏教版三年级上册《解决问题的策略》第二课时为例进行探讨。

一、把握教材的定位

教材是实现教学目标的工具,也是教师进行教学的主要依据,通过教材分析,可以把握知识内容的科学性及其数学本质,把握相关知识的结构与内在联系,把握教材所呈现的教学思路以及所要渗透的数学思想方法,由此才能恰当地确定“教(学)什么”“怎么教(学)”以及“教(学)到什么程度”。

1.本单元的定位

解决问题的策略是苏教版教材的一个特色板块,教材从三年级开始安排:三年级上册为从条件想起;三年级下册为从问题出发;四年级上册为列表整理条件和问题;四年级下册为画图;五年级上册是一一列举;五年级下册为转化;六年级上册是假设;六年级下册选择策略解决实际问题。三四年级教学的是一般策略,这些策略能为学生们以后的解决问题能力打下基础。

本单元教学的策略“从条件想起”是在学生初步认识常见数量关系,会解答比较容易的两步计算实际问题的基础上编排的。例题和习题涉及的题材宽广,不局限于某些类型,引导学生体验常用的数学思维方法,积累解决问题的经验,培养应用数学的意识和能力。

本单元教学的思想方法是:关注已知数量之间的联系,从已知条件向所求问题推理,形成解题思路,找到解题方法。

2.本节课的定位

通过测试我们发现班里45名学生有90%的学生已经能完成解答例题2。为什么学生会了还要教呢?

例1重在引导学生关注已知条件,从关键条件突破,向问题推理,例2重在应用从条件向问题推理的思想方法,探索实际问题的解法。例1和例2的思维点其实是一样的,都是根据两个相关联条件联想到一个问题,再把这个问题作为一个新的条件和相关联的条件再联想出一个问题。不同的地方是例2借助线段图,突显线段在条件分析时作用,初步认识线段图,为以后学习用图表征积累数学活动经验。

所以说本课教的点不在解题,而在于策略,教给学生思维模型。

3.画图的定位

线段图的教学教材是分三个层次呈现的,三年级上册也就是本节课是让学生补充完整条件与问题,培养读图能力,能根据线段图来分析数量关系;三年级下册是让学生学会补充一部分线段图;到四下则是要求学生学会画线段图。本节课对于画图的定位应该有三点:(1)初步感悟如何画;(2)感受图的方便、简洁;(3)根据图进一步感受从条件想起的思维模型。

综上所述,本节课定位为:使学生体会从条件想起解决两步计算实际问题的过程,初步学会借助线段图表示题意,进一步体会两步计算实际问题的条件与问题的联系,借助线段图感受从条件想起求问题结果的分析推理过程,从而学会从条件想起分析数量关系的策略,并能正确应用策略解决连续比较的两步计算实际问题。培养学生判断、推理等初步的逻辑思维能力,构建从条件想起的思维模型。

二、围绕素养点组织学习活动

1.画图表征,积累数学活动经验

画图,作为数学学习的重要策略之一,能把抽象的问题具体化、直观化,帮助学生理清思路,找到解决问题的途径。在第二学段正式学习画图策略之前,第一学段就要开始帮助学生初步体验画图的优越性,掌握基本的画图与看图的方法,在反思中积累画图的经验。本节课是学生第一次接触线段图,起着承上启下的作用。

(1)知识迁移,沟通知识间的联系

在学习这个连续过程中,任何学习都是在学习者已经具有的知识经验和认知结构、已获得的动作技能、习得的态度等基础上进行的。这种原有的知识结构对新的学习的影响就形成了知识的迁移。知识迁移能力是将所学知识应用到新的情境,解决新问题时所体现出的一种素质和能力。

对于画图表征,学生已经有了画、读实物图、直条图等经验。课始出示倍数关系和相差关系的直条图,让学生根据图意来提出问题并口头解答,唤醒已有读图经验。接着将直条图渐变为线段图,提问:你觉得这样变了以后意思变了吗?引导学生发现直条表示的意思也可以用线段图来表示。利用直条向线段衔接,可以很好地帮助学生对线段图产生亲近感,为接下来的画图表征、看图分析提供原有知识的支撑。

(2)组织讨论,初步感受画图表征的方法

画图表征的具体方法本节课并不要求学生操作,但是要让学生初步感受其方法,知道根据条件先画什么,再画什么?如何清晰表示出条件和问题?画图的序也是思维的序,换句话说,画图的过程也是从条件想起的过程。

出示例题,呈现了较多信息,教师告诉学生这么多信息我们可以通过画线段图来整理。组织学生结合条件讨论:该先画什么?再画什么?先自己想一想,再与同桌交流。在此基础上进行全班交流,在交流中对比讨论,引导学生发现先画绿花最方便,因为黄花是以绿花为标准的,红花又是以黄花为标准的。然后根据黄花的朵数是绿花的两倍就可以画出表示绿花的线段,再根据红花比黄花多7朵就能画出表示红花的线段。在此基础上教师示范画图,并利用课件配合动画闪烁,突出条件之间的联系,以及画图的顺序。接着让学生补充完整条件与问题,讓学生进一步感知画图不仅要有顺序,还得把条件和问题清晰地表达出来。最后让学生看图说说题目的意思。让学生完整地经历画图表征的过程,虽没有亲历画,但是通过讨论交流对画图表征的方法有了初步的感受,为以后的学习积累数学活动经验。endprint

(3)回顾梳理,积累画图经验

最后安排学生回顾怎样画线段图表示题意,帮助学生积累画图经验。学生经历了一定的数学活动过程后,头脑中会或多或少地形成一些数学活动经验,但这些经验是零散的、低层次的,让学生及时回顾反思学习过程和方法,有利于学生总结方法、积累活动经验、感悟数学思想。

2.着图分析,培养数感

本节课的素养点之一就是要帮助学生构建“从条件想起”的思维模型。将思维模型与线段图结合起来,引导学生结合线段图说说数量关系,同时配合媒体的动态作用,将相应的条件在线段图上闪烁,引出数量关系抽象出框架图,让学生感受到有了线段图分析数量关系更直观、更方便,体会几何直观的作用,发展学生的数感。

3.语言内化,培养表达能力

表达能力是儿童的一个重要素养。语言是思维的外壳,思维模型要用儿童的语言来表达。我们要把培养学生的数学语言和数学知识的学习紧密地结合起来。教师应给予充分的机会让学生来表达自己的思考方法,又通过数学语言来内化思考方法,进而促进学生表达能力的发展。

本节课要在例1初步的模型基础上利用线段图和框架模型图反复强化,让学生充分的说说数量关系的分析方法:根据……算出……再根据……算出……可以采用点名说、自由说、交换说等方法,通过语言内化从条件想起的思维模型。

4.对比回顾,抽象思维模型

苏联的乌申斯基认为:认识是人的思维对客观的永无止境的接近,比较则是使思维向客观接近的重要环节,人们通过对客观事物的对比,找到事物的异同与联系成为一切理解和思维的基础。在数学中运用比较这一思维方式可以调动学生积极思考问题,自觉主动地去获取知识,通过比较有助于突出本质,建立起新旧知识的联系。本课中共安排了两次对比:

(1)例题与试—试的比较,抽象思维模型

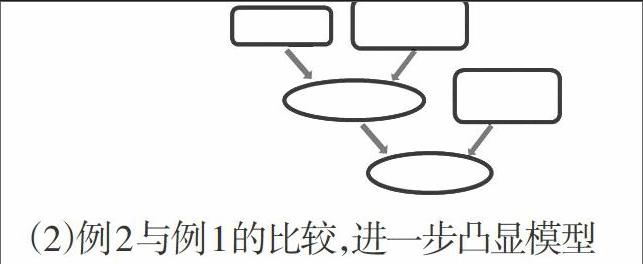

引导学生比饺例题和试一试在思考过程中有什么相同点和不同点。不同点在于有一个条件发生的变化,所以解决问题的方法也有所不同;重點讨论相同点,都利用线段图来表示题意,根据线段图都能从条件想起分析数量关系:根据两个相关联条件先求出黄花的朵数,再用黄花的朵数和另—个相关联条件求出红花的朵数。在此基础上将两张具体框架图合并为一张思维模型图:

(2)例2与例1的比较,进一步凸显模型

回顾例1,引导学生比较例1与例2的相同点与不同点。重在突出两个例题的思考方法相同,都是根据两个相关联条件联想到一个问题,再把这个问题作为新的条件再结合一个相关联条件联想到另—个问题……这就是从条件想起的思维模型。与例1不同点在于例2多了线段图,让学生感悟到有了线段图分析数量关系时更直观、更方便,再次凸显几何直观的作用。

很多知识的内在区别与联系都是在不断比较中得到的,在教学过程中,运用知识的基本原理和其衔接点进行比较,让学生在比较中思考、分析、抽象,更能启发学生的思维,培养学生的探究精神。

学生数学素养的提升不是一朝一夕的事,而是要通过长期的培养、积淀。我们教师要关注教材,把握教材的数学本质,找准了教材的定位,找到每节课的素养点,从学生实际出发,创造有效的学习活动,使他们在学习活动中感受数学学习的乐趣和应用价值,主动参与学习的过程,开拓思维,提高运用知识解决实际问题的能力,积累数学活动经验,发展数学素养。endprint