陕西扶风案板遗址2012年发掘简报

2017-09-13西北大学文化遗产学院陕西省考古研究院

西北大学文化遗产学院 陕西省考古研究院

案板遗址位于陕西省扶风县城东约4公里的案板村南, 河与美阳河交汇处的黄土台塬上(图一)。遗址面积达70万平方米,文化堆积较厚、内涵丰富,是关中西部重要的新石器时代遗址。上世纪80~90年代早期,西北大学考古专业先后对该遗址进行了6次发掘,获得了一批仰韶文化庙底沟类型、半坡晚期类型、龙山文化早期的遗存[1]。1997年,为配合今法汤路的修建,宝鸡市考古工作队对遗址西南部进行发掘,获取了一批从仰韶文化中晚期到龙山文化早期的考古资料[2]。2007~2008年,为配合扶风县天然气管道埋设工程,陕西省考古研究院与西北大学考古系合作对遗址西南部进行了抢救性发掘,获得了一批以龙山早期遗存为主的新资料[3]。2012年8~12月,为配合省道104公路的改建,陕西省考古研究院与西北大学文化遗产学院联合对公路穿过遗址的部分进行抢救性发掘。发掘区位于法汤高速与S104交汇处东侧,以杆杖沟为界分Ⅰ、Ⅱ两区进行,共布5×5米探方86个、5×2米探方6个,发掘总面积达2210余平方米。本次发掘获取了一批丰富的新石器时代及西周文化遗存,其中以新石器时代文化遗存为主,共发现新石器时代房址2座、壕沟1条、灰坑71个、陶窑4座,出土了大量陶、石、骨器等。现将新石器时代的遗存介绍如下。

一、地层堆积

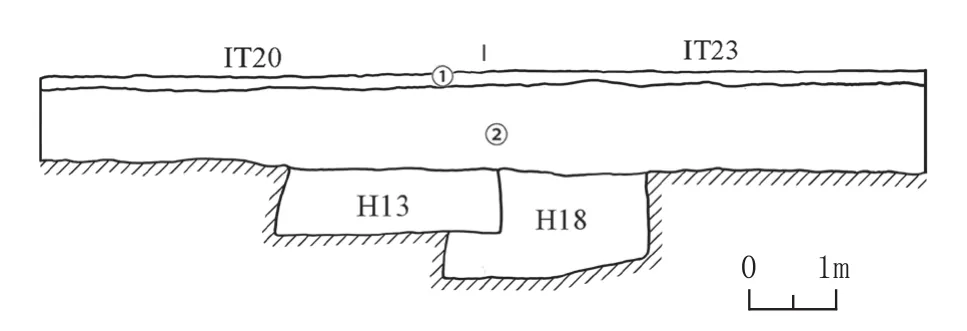

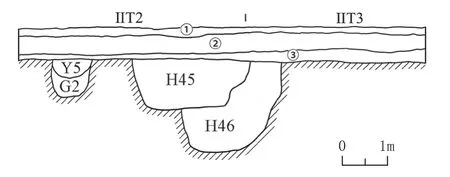

杆杖沟以西的Ⅰ区地势较高,高出沟东Ⅱ区约1~2米。由于上世纪六七十年代平整土地,Ⅰ区的文化层被破坏殆尽,Ⅱ区还保存了部分早期文化层。下面以Ⅰ区T20-T23北壁剖面及Ⅱ区T2-T3西壁剖面为例说明地层堆积情况(图二;图三)。

图一 案板遗址地理位置图

图二 Ⅰ区T20-T23北壁剖面图

图三 Ⅱ区T2-T3西壁剖面图

(一)Ⅰ区T20-T23北壁剖面

T20、T23位于Ⅰ区中部,地层堆积分为2层:

第①层,耕土层。土色灰褐,土质疏松,厚0.15-0.2米,包含大量植物根须。

第②层,近现代堆积层。土色黄褐,土质较疏松,厚0.75-0.95米,含少量碳粒,出土有少量砖瓦、瓷片、陶片等,瓦片多为布纹瓦,陶片以灰陶为主。H18、H13开口于该层下。

②层以下为生土。

(二)Ⅱ区T2-T3西壁剖面

T2、T3位于Ⅱ区西部,地层堆积分为3层:

第①层,耕土层。土色灰褐,土质疏松,厚0.1-0.2米,包含大量植物根须。

第②层,近现代堆积层。土色黄褐,土质略坚硬,厚0.25-0.4米,包含少量碳粒,出土有少量灰、红陶残片、青花瓷片、瓦片等。

第③层,龙山文化早期文化层。土色灰黑,土质疏松,堆积由南向北逐渐增厚,厚0.1-0.4米,包含有少量陶片,以夹砂灰陶为主,纹饰除素面外,以绳纹为主,篮纹次之,可辨器型有筒形罐、敞口盆、钵、器盖等。Y5、G2、H45、H46开口于本层下。

③层以下为生土。

二、仰韶文化中期遗存

(一)遗迹

遍布整个发掘区,有壕沟、灰坑两种。

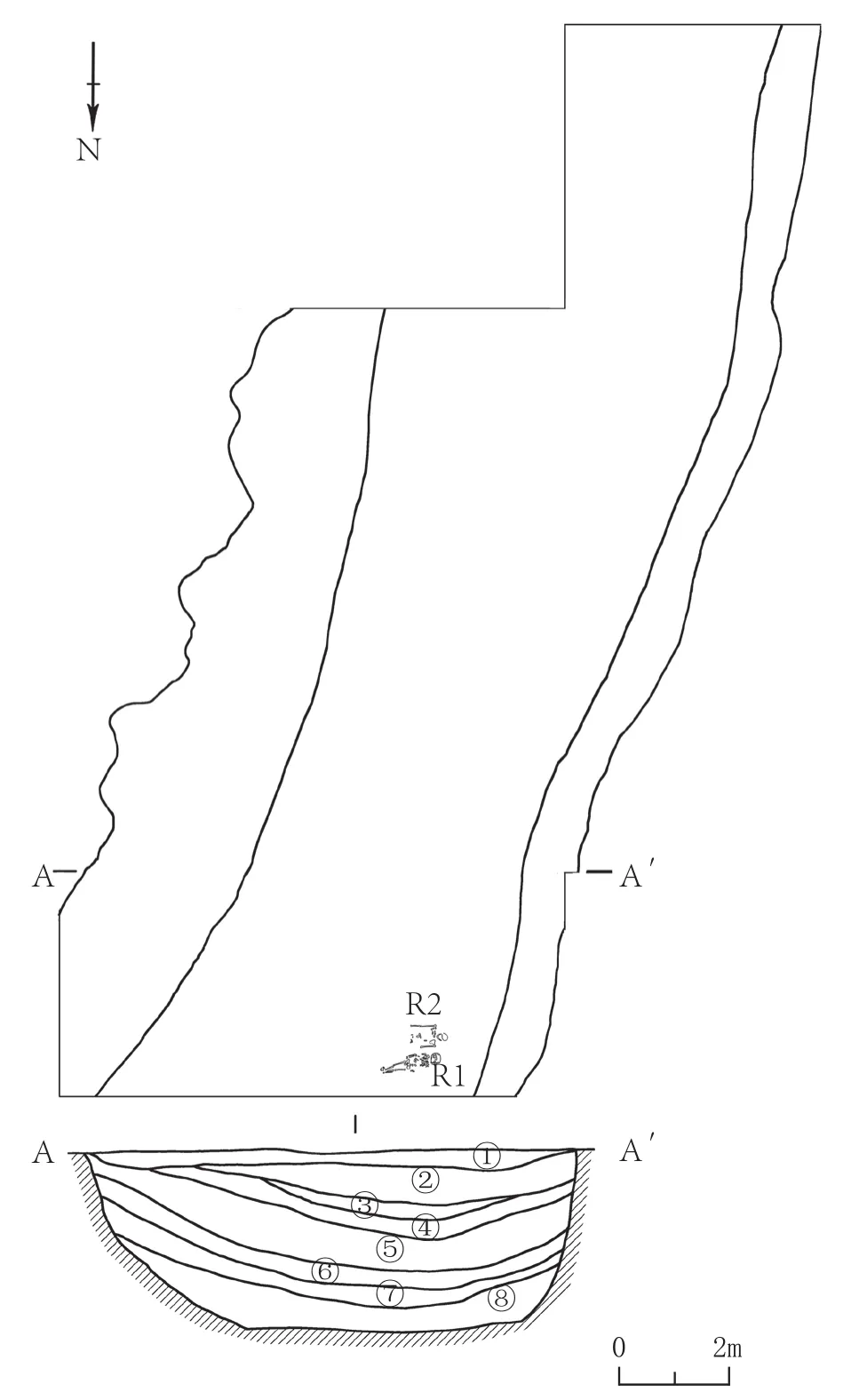

1.壕沟

共发现1条。G1位于整个发掘区的西缘,已发掘部分涉及Ⅰ区T4-T12共9个探方,方向呈东北-西南向,发掘总长度约20米。G1开口于第②层下,口宽底窄,断面呈倒梯形,沟壁斜收,底部较平。西侧沟壁较规整,坡度较大;东侧沟壁不规整,坡度稍小,壁面凹凸不平。开口宽约8、底部宽4.8-5.3、深约3.2米(图四)。

沟内堆积可分为8层:

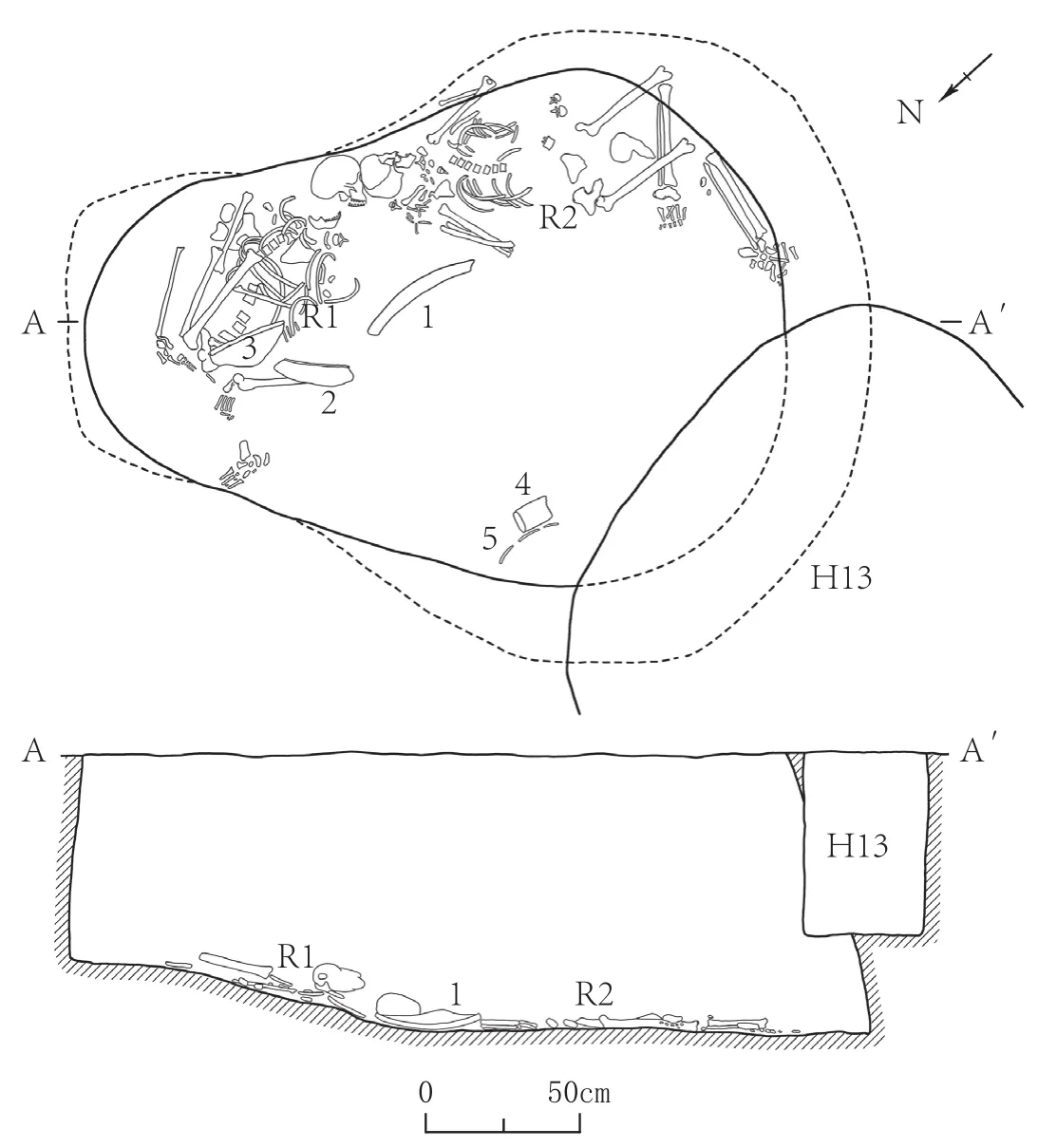

第①层,灰色土,土质疏松,厚0.15-0.35米。包含少量陶片、料礓石、红烧土颗粒等。在G1T9段中发现2具人骨,南北并排,头向西。南部R1仅有上半身骨骼,仰身直肢,未成年人,性别不详。北部R2人骨保存较完整,仅部分上肢骨及椎骨缺失,仰身直肢,为3岁左右的儿童,性别不详。未发现墓圹、葬具或随葬品。

第②层,深灰色土,土质疏松,厚0-0.65米,包含少量陶片、兽骨、料礓石等。

第③层,浅灰色土,土质致密坚硬,疑似经过踩踏,厚0-0.28米,包含较多碳屑、红烧土颗粒。出土陶片以泥质红陶居多,纹饰以绳纹为主,可辨识的有小口瓶、深腹罐、盆、彩陶钵等。

第④层,灰黑色土,土质疏松,厚0-0.4米,包含大量碳屑、红烧土颗粒、料礓石。出土陶片以泥质红陶居多,纹饰以绳纹为主,可辨识的有深腹罐、钵等。

第⑤层,黄色土,土质较致密,厚0.2-0.85米,包含少量陶片、碳屑、红烧土颗粒等。出土陶片以泥质红陶为主,纹饰以绳纹为主,可辨识的有大口罐、卷沿盆、敛口瓮等。

第⑥层,浅灰色土,土质疏松,厚0.2-0.43米,包含少量红烧土颗粒、碳屑等。出土陶片以夹砂红陶、褐陶为主,绳纹居多,可辨识的有罐、钵、敛口瓮等。

图四 G1平、剖面图

第⑦层,褐色土,土质疏松,厚0.1-0.5米,包含少量黄土块、红烧土颗粒,底部中央发现厚约2-10厘米的踩踏面。出土少量陶片,以泥质红陶为主,纹饰以绳纹为主,可辨识的有铁轨式口沿罐、叠唇盆、卷沿盆、钵、敛口瓮。

第⑧层,浅黄色土,颗粒细小,土质疏松,厚0.4-0.75米,包含较多的黄土块,出土陶片很少。

⑧层以下为生土。

2.灰坑

共16个。平面形状以圆形、椭圆形为主,另有少量不规则形,结构有桶状、锅底状等。现以H18为例介绍如下:

H18位于Ⅰ区T23西北部,开口于②层下,被H13打破(图五)。平面呈椭圆形,坑壁略外弧,平底。坑口距地表1.2米,坑口长径2.3、短径1.65、深0.97米。坑内填土颜色花杂,土质较致密,包含部分草拌泥块。坑底有一层踩踏面,发现两具人骨,位于灰坑的东半部,均经不同程度的二次扰乱。北部R1为一未成年女性,头向南,肢体骨骼凌乱,胸椎、趾骨保留一次葬特征。南部R2为一50岁左右男性,头向北,面左,仰身屈肢,上身骨骼凌乱,两臂似向肩部曲肢。H18内出土遗物集中于坑内堆积的底部及最上部,以陶器为主,另有1件石斧。底部出土陶器多仅口部残破,可修复,疑似有意打碎。陶器以泥质红陶为主,泥质灰陶、夹砂红陶次之,可辨识的有尖底瓶、平底瓶、罐、盆、钵、瓮等。

(二)遗物

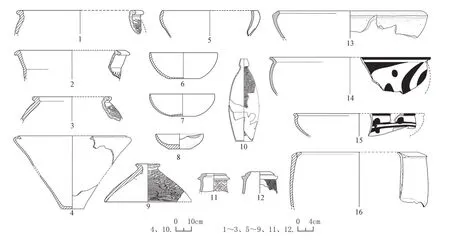

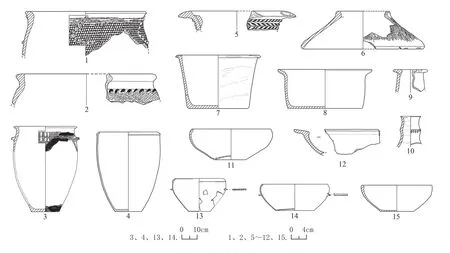

1. 陶器

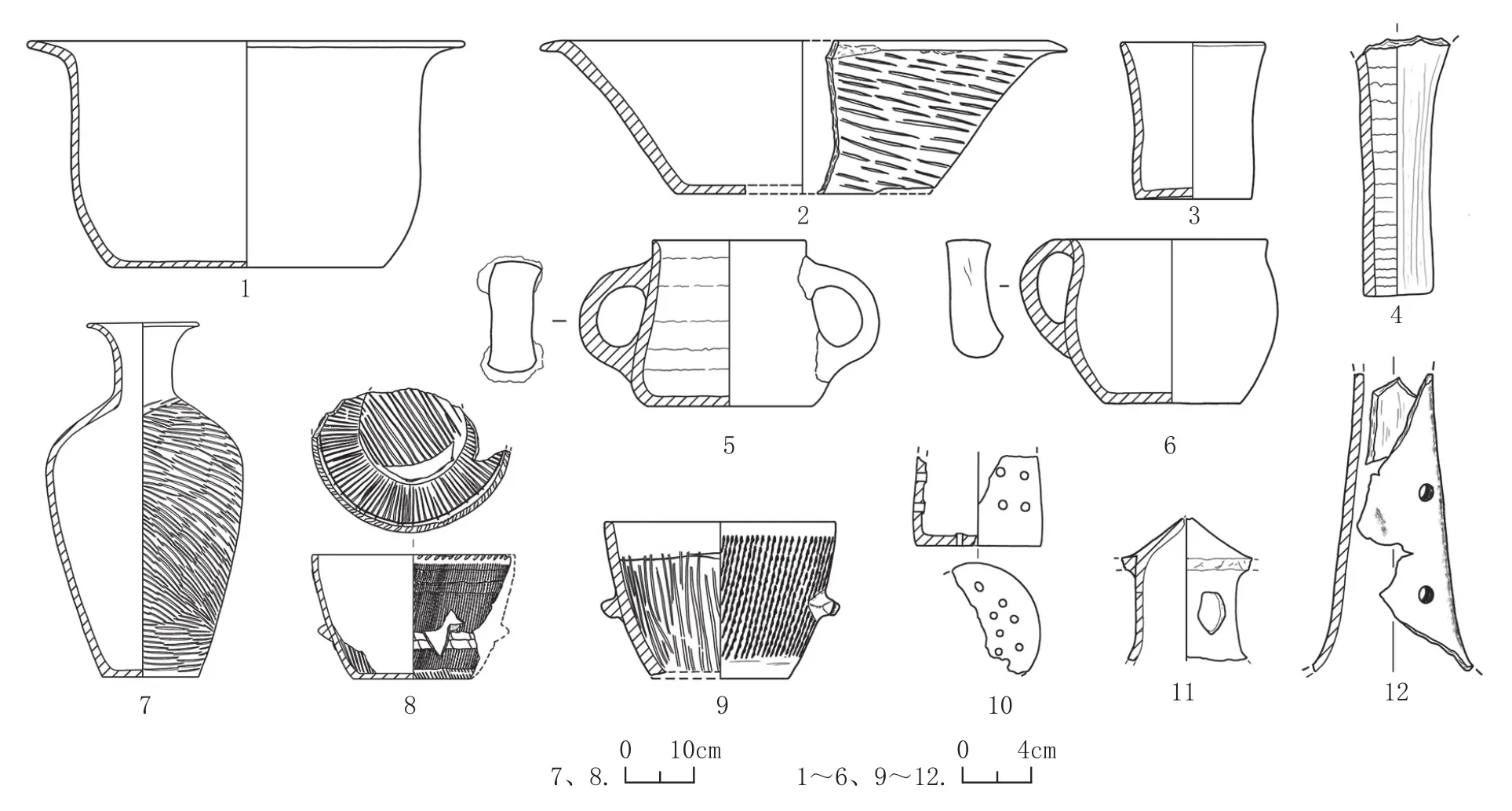

陶器以泥质陶为主,占总数的73.8%;夹砂陶次之,占总数的26.2%。陶色以红陶为主,占总数的81%;红褐陶次之,占总数的10%。除大量素面陶外,纹饰以绳纹(49.2%)、线纹(9.7%)为主,另有少量附加堆纹(1.1%)、按压纹(2.8%)等;彩陶主要为黑彩,以圆点、弧线和弧边三角等组成的图案为主。制法多为手制,瓶口沿内壁常见泥条盘筑痕迹。主要器类有瓶、罐、盆、钵、缸、瓮、碗、器盖、陶刀、陶环等。

(1)小口瓶 70件。以泥质红陶为大宗,少量泥质红褐陶;腹部多施细绳纹或线纹。依据底部形态差异,可分为尖底瓶、平底瓶两种。

尖底瓶 数量较多,多为口沿、腹部残片。口沿均为重唇口,截面呈台阶状。H18∶35,口沿残片,泥质红陶,重唇口,细颈。口沿以下施交错线纹。口径3.8、残高5厘米(图六,11)。G1∶109,口沿残片,泥质红陶,重唇口,颈略粗。腹部施交错线纹。口径5.4、残高5.7厘米(图六,12)。

图五 H18平、剖面图

平底瓶 数量较少。H18∶3,可修复,泥质红陶,葫芦形口,细颈,深腹微鼓,平底,腹侧有一对残器耳。腹部施横向线纹。口径4.4、底径10.8、腹径20、通高约54厘米(图六,10)。

(2)罐 203件。多为夹砂陶,陶色以红、褐为主;器表多施绳纹,也有少量附加堆纹、戳刺纹等。依据口及腹部特征,可分为3种:

大口深腹罐 数量最多,口沿内侧多有一周凹槽,截面呈铁轨状。G1∶156,口沿残片,夹砂红陶,铁轨式口沿,敛口平沿,圆唇,微鼓腹。腹部施斜向绳纹。口径31、残高6.2厘米(图六,1)。

图六 仰韶文化中期陶器

鼓腹罐 数量稍多。G1∶155,口沿残片,夹砂红陶,铁轨式口沿,敛口平沿,圆唇,腹圆鼓呈球状。腹部施斜向绳纹。口径17.8、残高6.4厘米(图六,3)。

高领罐 数量较少。G1∶189,口沿残片,泥质红陶,侈口高领,圆唇。腹部施交错绳纹。口径27.6、残高7.4厘米(图六,2)。

(3)盆 111件。均为泥质陶。依据口沿形态,可分为3种:

窄沿盆 数量较少,均为口沿残片,多施彩绘。G1∶194,泥质红陶,敛口,窄沿外卷,斜腹微外弧。沿上施一周黑彩,腹部绘串珠弧线纹黑彩。口径33.2、残高6厘米(图六,15)。

折沿盆 数量较少,均为口沿残片,多施彩绘。G1∶377,泥质红陶,敛口,弧折沿,唇微外卷,上腹外弧。沿上施一周黑彩,腹部绘弧三角纹及圆点纹黑彩。口径41、残高9.6厘米(图六,14)。

叠唇盆 数量最多,均为口沿残片,唇部向外折叠。G1∶445,泥质红陶,敛口,唇外叠,斜腹内收。素面。口径37.4、残高7.1厘米(图六,13)。

(4)钵 237件。均为泥质,陶色多红色、红褐色,素面居多。依口部形态可分为敛口、直口两种,两种形态的钵数量相近:

敛口钵 G1∶298,口沿残片,泥质红陶,敛口,厚圆唇,上腹外弧,下腹斜直内收。素面。口径24.4、残高6.6厘米(图六,5)。

直口钵 H46∶26,泥质红陶,直口,尖圆唇,斜腹内收,平底。素面。口径18、底径10、高6.8厘米(图六,6)。G1∶52,泥质红陶,直口圆唇,浅弧腹,底微内凹。素面。口径16.8、底径6.7、高5.8厘米(图六,7)。

(5)叠唇缸 49件。均为泥质红陶。G1∶287,口沿残片,泥质红陶,敛口,唇外叠,深腹微鼓。素面。口径30.4、残高14.4厘米(图六,16)。

(6)瓮 17件。皆为泥质,多灰色陶。H18∶2,可修复,泥质灰陶,敛口圆唇,内折沿,窄圆肩,斜直腹,小平底。素面。口径64.8、底径14.8、高约60厘米(图六,4)。

(7)碗 1件。G1∶313,泥质红陶,敞口圆唇,浅斜腹,平底。素面。口径12.2、底径5.8、高3.9厘米(图六,8)。

图七 仰韶文化中期出土陶、石、骨器

(8)器盖 12件。以夹砂红、褐陶居多。G1∶198,夹砂褐陶,敞口呈喇叭状,盖壁略弧,圆唇,碗状钮,底部残缺。盖壁施横向绳纹。钮部口径5.4、盖体口径20.8、高10厘米(图六,9)。

(9)陶刀 13件。大多用瓶、钵类器残片改制而成。G1∶505,系用泥质红陶钵口沿加工而成,长方形,两端有打制缺口,单面刃。长8.3、宽4.6、厚0.4~0.7厘米(图七,1)。G1∶43,残,系用泥质红陶钵口沿部分加工而成,器身略呈长方形,中部有一对钻圆孔,单面弧刃。残长4.5、宽4、厚0.4厘米(图七,2)。

(10)陶环 34件。均为泥质陶。G1∶32,残,泥制灰黑陶,圆形环状,截面略呈三角形,素面。内径4、外径5.6、厚0.4厘米(图七,3)。G1∶42,残,泥制红陶,系用重唇口小口瓶口沿磨制而成。内径4、外径8、高1.5厘米(图七,8)。

陶塑人面 1件。G1∶501,泥质红陶,左腮残缺。眼睛为刻划而成,鼻子及嘴部系贴附,嘴内凹,无耳朵。长8、残宽4.7厘米(图七,7)。

图八 H66平、剖面图

2. 石器 数量较少,主要有斧、锛、锤。

石斧 1件。H18∶1,略残,平面呈梯形,中间较厚、两端较薄,双面刃,通体磨光。长8.9、宽 4.5、 厚 1.5厘米(图七,9)。

石锛 1件。G1∶119,残,平面呈梯形,单面刃,通体磨光。残长4、宽4、厚1.9厘米(图七,11)。

石锤 2件。G1∶35,残,平面呈舌形,器身表面有多处砸击痕,底端有使用痕迹。顶宽4、长4.5、厚3.3厘米(图七,10)。

3.骨器 数量很少,主要有骨笄、骨针两种。

骨笄 2件。G1∶7,顶端残,窄长锥状,通体磨光。残长9.49厘米(图七,4)。G1∶36,顶端残,器身呈扁平片状,通体磨光。残长4.2、宽0.5厘米(图七,6)。

骨针 1件。G1∶15,顶端残,针体细长,针尖尖锐,通体磨光。残长3.4厘米(图七,5)。

三、仰韶文化晚期遗存

(一)遗迹

主要分布在Ⅱ区,皆为灰坑,共20个。平面形状以圆形、椭圆形为主,另有少量长方形及不规则形。剖面多为口底同大或口稍大于底的桶状,少量袋状,多平底。现以H66为例介绍:

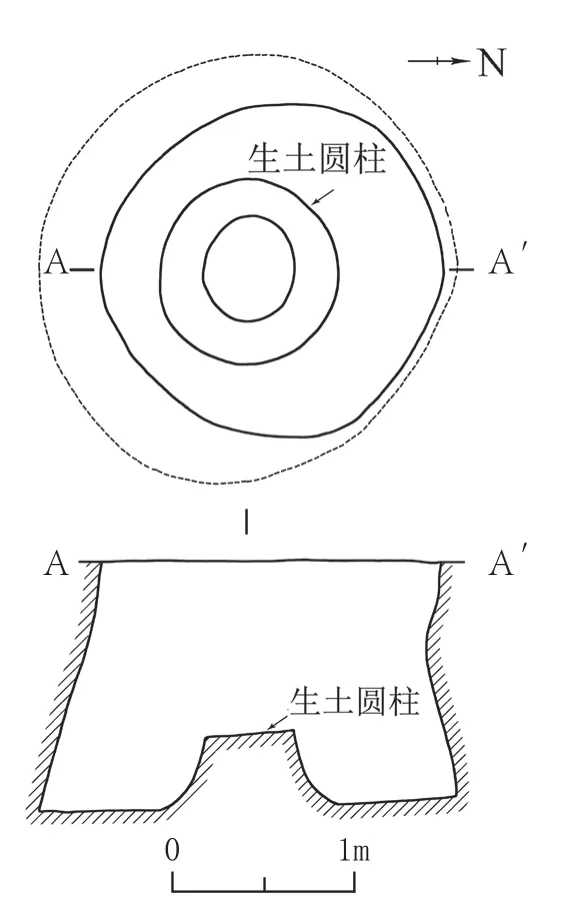

H66位于Ⅱ区T19西北部,开口于第③层下,打破H67,坑口距地表1.2米(图八)。坑口平面近圆形,袋状平底,坑壁较规整。口径1.9、底径2.5、坑深1.4米。坑底中部有一个生土台,平面呈圆形,上窄下宽,纵剖面呈梯形;顶部径约0.53、底部径约1、高0.42米。坑内出土陶器较多,多大型器,可辨识的有小口平底瓶、罐、盆、钵、叠唇缸、器盖等。

图九 仰韶文化晚期陶器

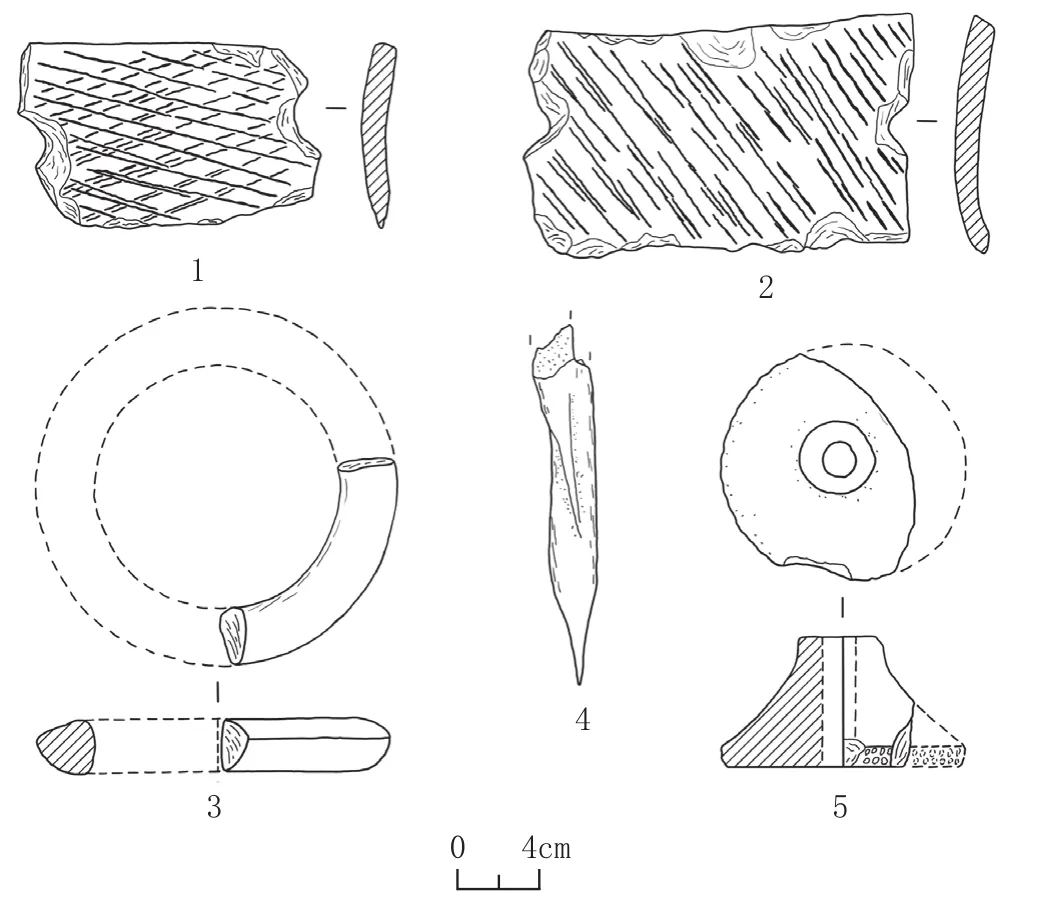

(二)遗物

1.陶器

陶器以泥质陶为主,占总数的67.2%;夹砂陶次之,占总数的32.8%。陶色以红陶为主,占总数的69.6%;褐陶次之,占总数的17.3%;灰陶再次之,占总数的13.1%。除大量素面陶外,纹饰以绳纹为主,占总数的41.2%;另有附加堆纹、线纹、戳压纹、彩陶等。制法多为手制,瓶类器内壁常见泥条盘筑痕迹,部分盆类器口沿处可见慢轮修整痕迹。主要器类有小口尖底瓶、罐、盆、钵、瓮、灶、器盖、陶刀、陶纺轮、陶环等。

(1)小口尖底瓶 100件。多口沿、腹部或底部残片。均为泥质陶,陶色以红色为主,腹部多施细绳纹或线纹。H68∶13,口沿残片,泥质红陶,平唇口,颈较细。口径4.6、残高5.7厘米(图九,9)。H4∶4,口沿残片,泥质红陶,葫芦口,尖圆唇。口径相接处有一周折棱,折棱下部施戳压纹,内壁可见泥条盘筑痕迹。口径5.2、残高8厘米(图九,10)。

(2)大口深腹罐 179件。多为夹砂陶,陶色以红、红褐为主,器表多施绳纹,另

有附加堆纹、戳压纹等。H73∶23,口沿残片,夹砂褐陶,敛口,斜弧沿,圆唇,腹微鼓。腹部施横向或交错绳纹,上腹部残留3处“C”形附加堆纹,其上均匀施戳压纹,器表有烟炱。口径31.4、残高11.4厘米(图九,1)。H68∶57,口沿残片,夹砂红陶,直口,斜沿,圆唇,短束颈。腹部饰斜向绳纹,腹部上端有一周圆窝状按压纹。口径32、残高8.1厘米(图九,2)。H66∶37,口沿及底部残片,夹砂褐陶,侈口,平沿,厚圆唇,束颈,深腹略鼓,平底,腹部上端有1对对称分布的鸡冠状鋬,另两侧各贴附有三条平行的竖泥条。器身施绳纹,表面抹一层细泥。口径36、底径18、口部残片高16.6、底部残片高4.6、推测通高约55厘米(图九,3)。

(3)盆 150件。均为泥质陶。根据口部及腹部形态的差异,可分为4种:

宽沿浅腹盆 数量极少。H61∶6,口沿残片,泥质灰陶,敛口,宽折沿,圆唇,浅腹。素面。残高6.5厘米(图九,12)。

敞口直腹盆 数量较多。H72∶35,泥质红陶,侈口,平沿,尖圆唇,斜直腹,平底。素面,器表因侵蚀而斑驳不平,内壁可见腹部与底部粘接痕迹。口径22、底径15、高14厘米(图九,7)。H69∶38,泥质红褐陶,敞口,弧折沿,圆唇,直腹微弧,平底。素面。口径24.6、底径19.4、高10.1厘米(图九,8)。

叠唇盆 数量较少。H35∶55,泥质红陶,敛口,圆唇,唇外叠,腹较深,上腹外鼓,下腹斜直内收,平底,上腹部贴附1对对称分布的鸡冠状鋬。素面。口径30.8、底径14.2、高21.3厘米(图九,13)。

钵形盆 数量较少。H70∶5,泥质灰陶,敛口,圆唇,斜腹,底内凹,上腹部贴附1对对称分布的鸡冠状鋬。素面。口径42.4、底径25.2、高17厘米(图九,14)。

图一〇 仰韶文化晚期陶、骨器

(4)钵 数量最多,共352件。皆为泥质陶,陶色有红、褐色等,器表多见陶色不均现象。口沿处多见慢轮修整痕迹。H70∶7,泥质红陶,器表上部呈橙黄色、下部呈红色,直口微敛,圆唇,斜腹,平底。素面。口径18.2、底径8.7、高6.8厘米(图九,15)。H70∶8,泥质红陶,器表上部呈橙红、下部呈红色,敛口,圆唇,厚唇内卷,斜腹,底内凹。素面。口径20.5、底径8、高8厘米(图九,11)。

(5)缸 46件。均为泥质陶。H66∶1,泥质红褐陶,敛口,唇外叠,斜腹微弧,平底。素面。口径37.2、底径17、高51.5厘米(图九,4)。

(6)灶 1件。H68∶65,口沿残片,夹砂红陶,敞口,宽弧折沿,沿面抹一层细泥,斜腹内收,器表有3周扭索状附加堆纹,内侧近口沿处有一钮状凸起。口径24、残高5厘米(图九,5)。

(7)器盖 17件。以夹砂红褐陶为主。H66∶46,夹砂褐陶,盖体呈敞口喇叭状,钮部中空,底部残,盖壁斜直,器身施辐射状细绳纹。口径31.2、钮径13.6、高9.8厘米(图九,6)。

图一一 F1平、剖面图

(8)陶刀 18件。H68∶7,系用泥质红陶瓶类器陶片加工而成。长方形,两侧各有一打制缺口,双面刃。长9.5、宽5.9、厚0.7厘米(图一〇,2)。H68∶10,系用泥质红陶瓶类器的腹片加工而成,长方形,两侧各有一打制缺口,双面刃。长7.4、宽4.5、厚0.65厘米(图一〇,1)。

(9)陶纺轮 7件。H68∶6,残,泥质红陶,截尖圆锥状,中间有一孔,底边有两周戳刺纹。底径6、高3.2、孔径0.8厘米(图一〇,5)。

(10)陶环 62件。均泥质陶。H68∶5,残,系尖底瓶口磨制而成,泥质红陶,圆环状,截面呈弧三角形。内径6、外径 8.8、高1.3厘米(图一〇,3)。

2.骨器 数量极少,仅骨锥一种。

骨锥 3件。H68∶3,残,一端尖部呈锥状。残长8.8厘米(图一〇,4)。

四、龙山文化早期遗存

(一)遗迹

本期遗迹最为丰富,遍布整个发掘区,Ⅰ区较集中,包括房址、灰沟、窑址、灰坑。

1. 房址

共2座,均位于Ⅰ区中部。

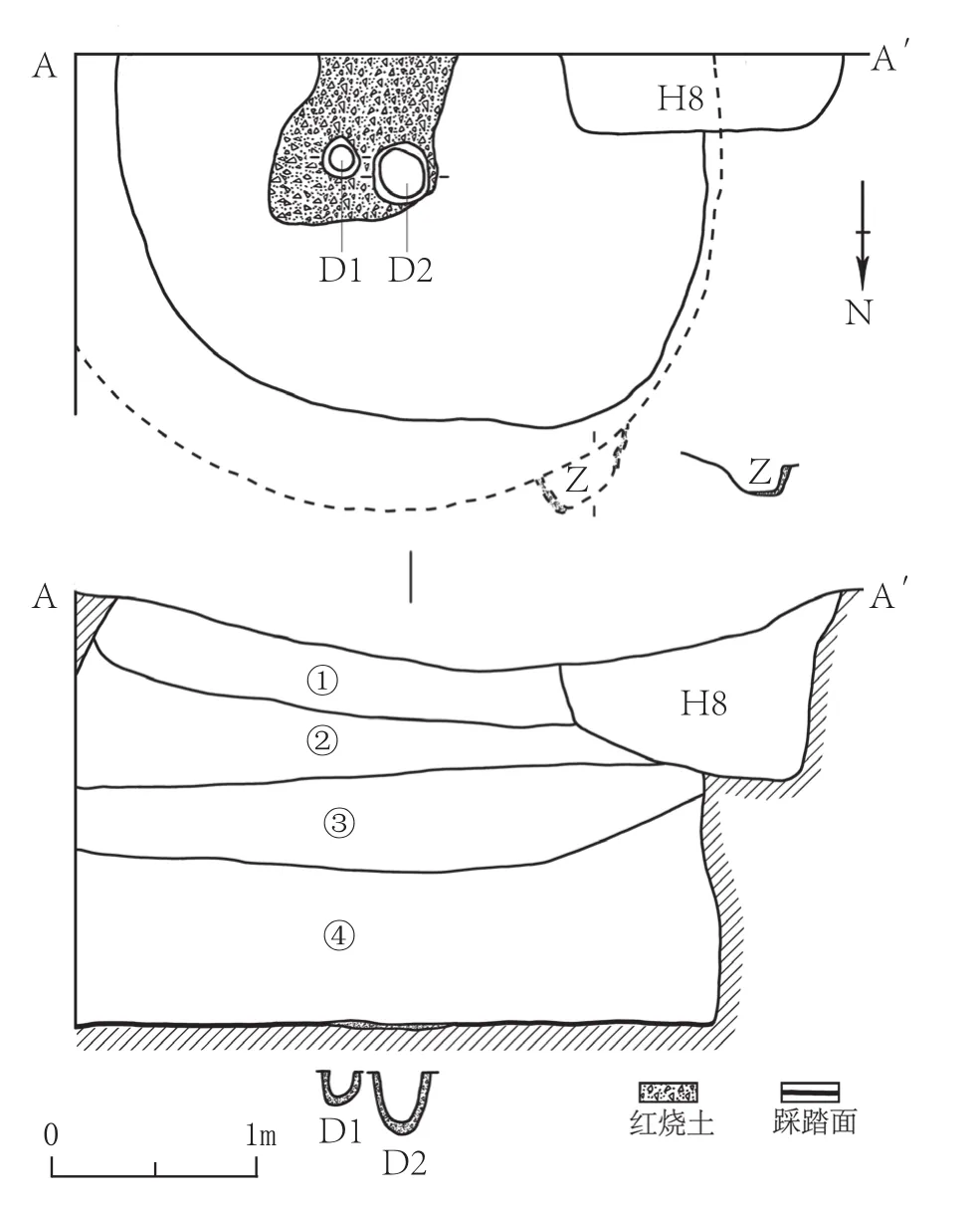

F1位于Ⅰ区T28东南部,开口于第②层下,被H8打破,是一座深穴式或窑洞式房址(图一一)。因南部未完全揭露,门向不详。顶部开口及底部居住面均呈圆形,剖面呈袋状,居住面平整坚硬,有厚1厘米的踩踏层,壁面规整。顶部直径2.8、居住面直径3.55、深1.7米。灶为壁龛式,位于北壁上,高出居住面约0.45米,两侧壁被火烧成约1厘米厚的红烧土硬面。柱洞共发现2个,位于居住面中部偏东,皆为圆形锥状,底部垫碎陶片。洞壁经火烧呈青、红色烧结面状,在柱洞周围见较大范围的红烧土。东侧D1直径0.12、深0.12米,西侧D2直径0.22、深0.22米。F1填土共4层:①层为浅褐色土,土质较硬,夹杂褐色土块;②层为浅黄色土,土质疏松;③层呈浅白色土,土质疏松,中部堆积较厚;④层为浅白、褐色杂土,土质较疏松,可能为顶部坍塌堆积,夹杂大量料礓石。F1内出土少量陶片及石器,可辨识的有罐、盆、瓶、器盖等。

图一二 F2平、剖面图

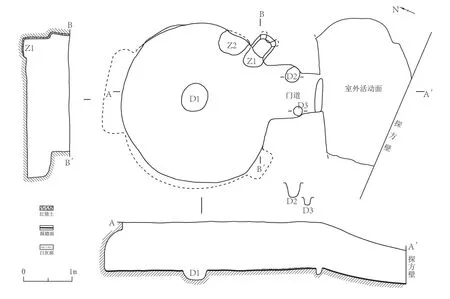

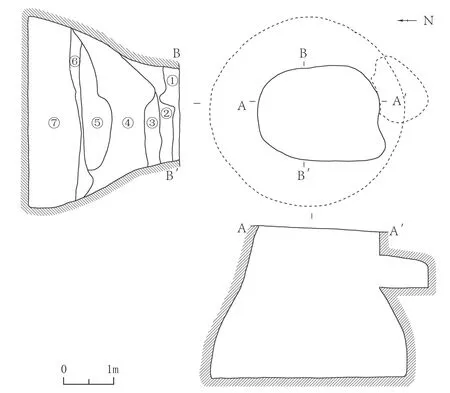

F2位于Ⅰ区T31、T32、T34、T35内,开口于第②层下,打破H10,是一座半地穴式或窑洞式房址(图一二)。平面呈圆形,直径3.55、深1米。居住面较平整,有2-3厘米厚的踩踏硬面,部分地面经火烧呈暗红色。穴壁较直,壁面平整光滑,近底部残存白灰面。北部有一宽约1.7、高0.85、进深0.36米的洞式壁龛,西南部有一宽约0.3、高0.5、进深0.75米的洞式壁龛。门道南向,宽0.8~1米,残高1米。门道两侧墙壁底部及地面残存白灰面,南端见一长0.7、宽0.15、深0.15米的浅槽,可能为门槛残迹。门外发现活动面,由南向北略呈坡状,厚2~5厘米。

灶共发现2个,均位于房址东南部。Z1为壁龛式,平面呈圆角方形,宽约0.4、进深0.45米。灶坑底部低于房面5厘米,周壁经火烧形成0-3厘米厚的青、红色烧结面,在东壁向外有2个直径约5厘米的烟道;Z2位于Z1北部,残存椭圆形烧结面及部分厚约0-3厘米的红烧土墙壁。柱洞共发现3个。D1位于居住面中部,平面略呈椭圆形,直径0.35、深0.2米。周围有较大范围的暗红色烧结面。D2、D3位于门道中部两侧,平面均呈椭圆形,东侧D2直径0.3、深0.3米,西侧D3直径0.2、深0.15米。

F2内填土呈浅黄色,夹杂较多红烧土块、料礓石,少量石块、炭屑等。出土少量陶片,可辨识的有筒形深腹罐、喇叭口平底瓶、釜灶、豆、纺轮。

2.窑址

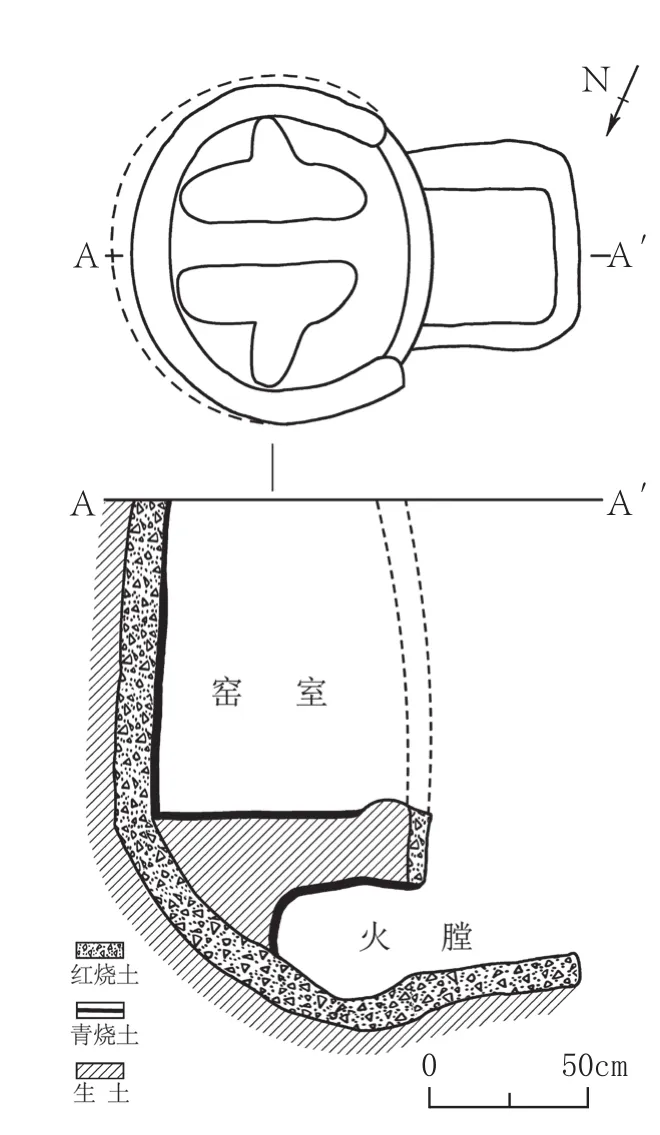

4座。Y1、Y2、Y4位于Ⅰ区西部,分布较集中;Y5位于Ⅱ区。可能均为烧制石灰的陶窑,形制类似,现以Y2为例介绍:

图一三 Y2平、剖面图

图一四 H29平、剖面图

图一五 H28平、剖面图

Y2位于Ⅰ区T17、T14,开口于②层下,打破生土,操作间西北部被H9打破。由窑室、窑箅、火膛、火门、操作间等部分组成(图一三)。窑室平面呈圆形,窑壁自下而上内收,顶部塌陷,推测原为穹隆顶结构。窑室底径0.8米,残高0.95米,残存上部直径0.4米,窑壁厚0.1米。窑壁及窑箅烧结程度较高,表面呈青绿色。窑箅位于窑室底部,有两个东西向椭圆形火眼,长径0.5、短径0.15米;其外侧分别有两个向外的凸出,东西对称,长0.1~0.15米。窑箅厚0.2米。火膛位于窑箅正下方,平面呈圆形,底部凹,残长0.85、高0.25米。上部烧结成青绿色,下部为坚硬的红烧土。火门位于火膛西侧,方形开口,外有小平台。操作间位于窑室西部,平面呈不规则圆形,锅底状,直径约4.5、深约1.2米。操作间出土大量陶片,可辨识的包括筒型罐、带耳罐、折沿盆、喇叭口平底瓶、带耳杯、钵等。在操作间中间堆积的上部,发现一具牛的头骨、椎骨等部分,似出于某种目的的一次性掩埋。

3. 灰坑

共35座,平面形状以圆形、椭圆形居多,另有个别为长方形、不规则形,结构有袋状平底、桶状平底等。现以H28、H29为例介绍:H28位于Ⅰ区T48中部,开口于第②层下,开口距地表1.2米(图一五)。口部略呈椭圆形,底部呈圆形,袋状平底。坑壁上部因坍塌不规整,下部规整光滑,底部平整坚硬。在南壁距坑口0.46米处有一壁龛,口小里大,平面大致呈椭圆形,顶部倾斜,底部较平。H28口径1.88-2.6、底径约3.8、深3米;壁龛开口宽0.7、高0.62、进深0.96、内部最大宽1.36米。H28内堆积可分为7层,出土大量陶片及少量石器、兽骨、石块等。

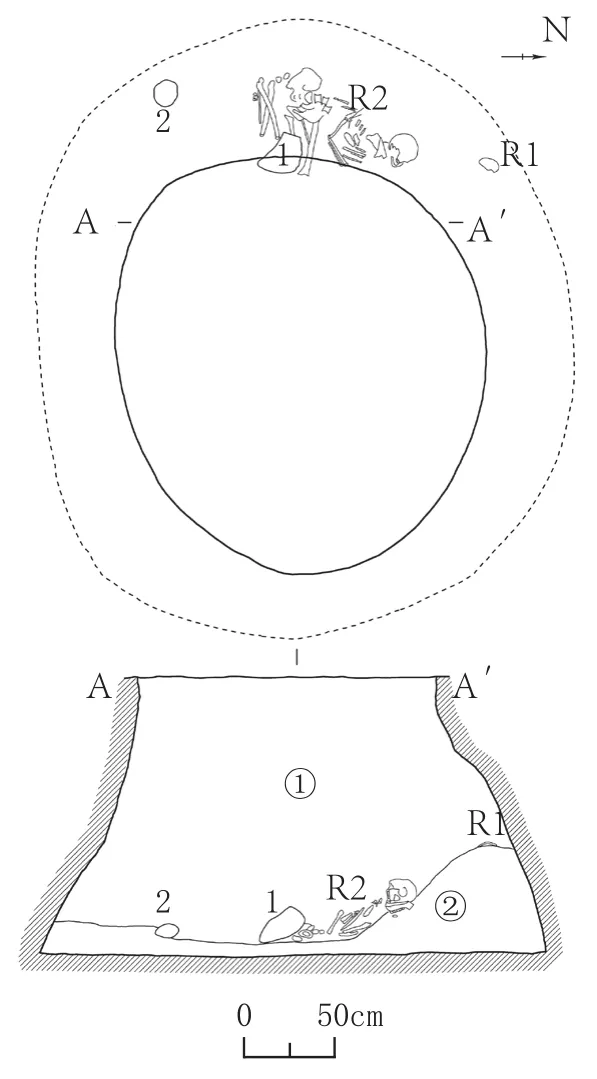

H29位于Ⅰ区T18中部,开口于第②层下,开口距地表0.8米(图一四)。平面近椭圆形,袋状平底,坑壁较规整。口部长径2.25、短径1.96、底部长径3.45、短径2.4、坑深1.5米。坑内堆积分两层,在①层底发现人骨两具,北部R1仅存头盖骨,中部R2较完整,性别年龄不详,头北、面东,侧身屈肢,躯体骨骼被扰动,但从椎骨、趾骨等处可见一次葬特征。

(二)遗物

1. 陶器

陶器以夹砂陶为主,占总数的70.6%;泥质陶次之,占总数的29.4%。陶色以灰陶为大宗,占总数的79.3%;其次为褐陶和极少量的黑陶。。除素面陶外,纹饰以绳纹最多(28.1%),篮纹(25.9%)、附加堆纹(3.5%)次之,另有少量弦纹、戳压纹、方格纹等,多见篮纹、绳纹上附加泥条等复合形式,素面比例较前两期大大减少。制法以手制为主,部分口沿处可见慢轮修整痕迹。主要器类有罐、斝、鼎、釜灶、甑、杯、瓶、盆、豆、器盖、长柄器、陀螺型器、陶拍、陶纺轮、陶球等。

(1)罐 873件。以夹砂灰陶为大宗,器表多施篮纹、绳纹及附加堆纹。依据形态不同,可分为筒形罐、单耳罐两种:

筒形罐 数量最多,一般口径稍大于底径或口、底径相当,腹部较直或微鼓,整体呈筒形或腰鼓型。依据器型大小又可分为A、B两型:

A型 器形较大,通常在篮纹、绳纹上附加数周泥条。H28∶28,可复原,泥质灰陶,敛口,斜沿略内凹,圆唇,腹微鼓,平底。唇系于口部外贴附而成,其上施一周按压纹,通体施竖向绳纹,其上贴附11周泥条。口径29、底径27、腹径34.2、高约41厘米(图一六,1)。H28∶104,可复原,夹砂红褐陶,敛口,斜沿外侈,尖圆唇,鼓腹,平底。通体施篮纹,其上贴附8周条带状附加堆纹。口径24.4、底径14、腹径29、高41.6厘米(图一六,2)。

B型 器形较小。Y4∶85,可复原,夹砂灰陶,直口微敛,斜沿,尖圆唇,腹较直,平底。器表施绳纹。口径9.8、底径9.2、腹径10、高17厘米(图一六,6)。

图一七 龙山文化早期陶器

单耳罐 数量较少,均为夹砂陶,陶色多灰、褐色。H28∶3,夹砂灰陶,敛口折沿,尖圆唇,鼓腹,底略凹,一侧有一桥形耳,上端接于口部且略高于口部,下端接于腹中部。通体施篮纹。口径7、底径5.7、高9.6厘米(图一六,4)。H28∶13,底部残缺,夹砂灰陶,敛口,斜沿,尖圆唇,鼓腹,平底,一侧有一较宽的桥形耳,上端接于口部且高于口部,下端接于上腹部。通体施竖向绳纹。口径10.4、底径9.8、腹径16.2、高20.4厘米(图一六,5)。

(2)斝 6件。多灰陶,有夹细砂者、亦有泥质。H7∶28,口沿残片,泥质灰陶,侈口,尖圆唇,垂腹。下腹部施较浅篮纹。口径16、腹径22.8、残高11.3厘米(图一六,9)。

(3)鼎 13件。多为残鼎足。H40∶24,足部略残,夹砂褐陶,直口,圆唇,直腹平底,扁长方足。腹部及足部贴附乳丁纹,底部有烟炱。口径15、残高14.4厘米(图一六,3)。H37∶151,鼎足残片,夹砂灰陶,足略呈上宽下窄的倒梯形,断面呈圆角长方形。器表施横向篮纹,正面中央贴附1道竖向附加堆纹,其上施锯齿状戳压纹。残高18.3厘米(图一六,7)。

(4)釜灶 25件。多仅残釜部,以夹砂灰陶为主。H28∶197,仅存釜部,夹砂灰陶,敛口,斜折沿,尖圆唇,上腹部左右各有一舌状鋬,灶接于釜上腹部,残,形制不清。釜及灶均施绳纹,鋬以下有1周条带状附加堆纹。口径18.8、残高8.6厘米(图一六,8)。

(5)甑 1件。Y4∶190,底部残片,泥质灰陶,腹壁略外弧,平底。腹壁及底部有多处穿孔,残留19个。底径7.4、残高5.2厘米(图一七,10)。

(6)杯 23件。均为泥质陶。根据耳的数量及形态差异可分为三种:

敞口杯 数量稍多。H28∶12,夹砂灰陶,敞口,圆唇,斜腹微内收,底略内凹,素面。口径8.2、底径6.8、高9.2厘米(图一七,3)。

单耳杯 数量较少。H3∶1,泥质灰陶,侈口,尖圆唇,鼓腹,平底,一侧有一桥形耳,上端接于口部,下端接于下腹部,素面。口径11.6、底径8、高9.7厘米(图一七,6)。

双耳杯 数量较少。H3∶3,泥质灰陶,敛口斜沿,尖圆唇,直腹外斜,平底,腹中部有2个对称分布的桥形耳,素面。口径9、底径9.6、高9.8厘米(图一七,5)。

(7)瓶 155件。多泥质灰陶,少量泥质褐陶。皆为喇叭口,器表多施篮纹,口沿处常见轮修痕迹,颈部多见工具刮修痕迹。ⅡT7②∶1,泥质灰陶,喇叭口,圆唇,束颈,圆肩,斜腹内收,平底。肩部及以下施篮纹。口径16.4、底径14.2、腹径29、高52.4厘米(图一七,7)。

(8)刻槽盆 35件。多为夹砂灰陶。分大小两种,大者居多。H40∶22,夹砂灰陶,直口方唇,斜腹内收,平底,腹部有2个对称分布的舌形鋬。唇上每间距0.7~1.5厘米施斜向压印纹,器内壁有辐射状刻槽,器底为斜向刻槽。器外壁施斜向绳纹,口沿下施2周条带状附加堆纹,其上施绳纹,下腹部有2周条

带状附加堆纹。口径29.8、底径17.4、高18.2厘米(图一七,8)。H3∶64,底部残缺,夹砂褐陶,敞口,方唇,斜腹内收,腹部两侧各有一鋬,器表施绳纹,内壁有不规则辐射状刻槽。口径13.6、底径8、高9.2厘米(图一七,9)。

(9)折沿盆 数量仅次于罐,共160件。依据腹部差异可分为二种:

深腹盆 数量较多,泥质灰陶居多。H10∶16,泥质灰陶,直口微侈,宽斜沿,圆唇,腹部微外弧,平底。素面。口径25.8、底径16、高13.3厘米(图一七,1)。

浅腹盆 数量较少,皆为泥质灰陶。H28∶208,泥质灰陶,敞口,外折沿微卷,尖圆唇,浅腹斜直内收,平底。器表施篮纹。口径27.6、底径14.8、高9厘米(图一七,2)。

(10)豆 10件。均泥质陶,多灰色或灰褐色。F2∶14,豆柄残片,泥质褐陶,高柄,圆筒状,上端较细,下端较粗且外侈,素面,壁上残留2个圆形穿孔。截面直径4.6~9.4、孔径1、残高17.5厘米(图一七,12)。

(11)器盖 47件。Y4∶170,仅存钮部,夹砂灰陶,钮部形似房子,攒尖顶,顶部及出檐略残,壁上有一洞。残高8.3厘米(图一七,11)。

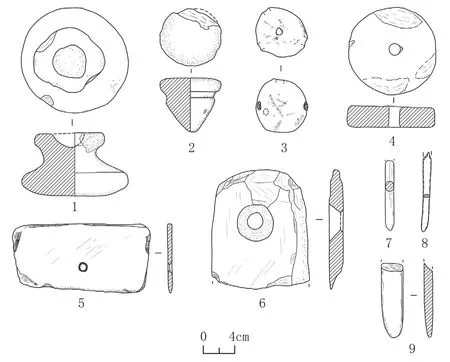

图一八 龙山文化早期陶、石、骨器

(12)长柄器 2件。H36∶72,残存柄部,泥质红陶,柱形中空。素面,表面有刮修痕,内壁可见泥条盘筑痕迹。直径4、残高15.3、壁厚0.6厘米(图一七,4)。

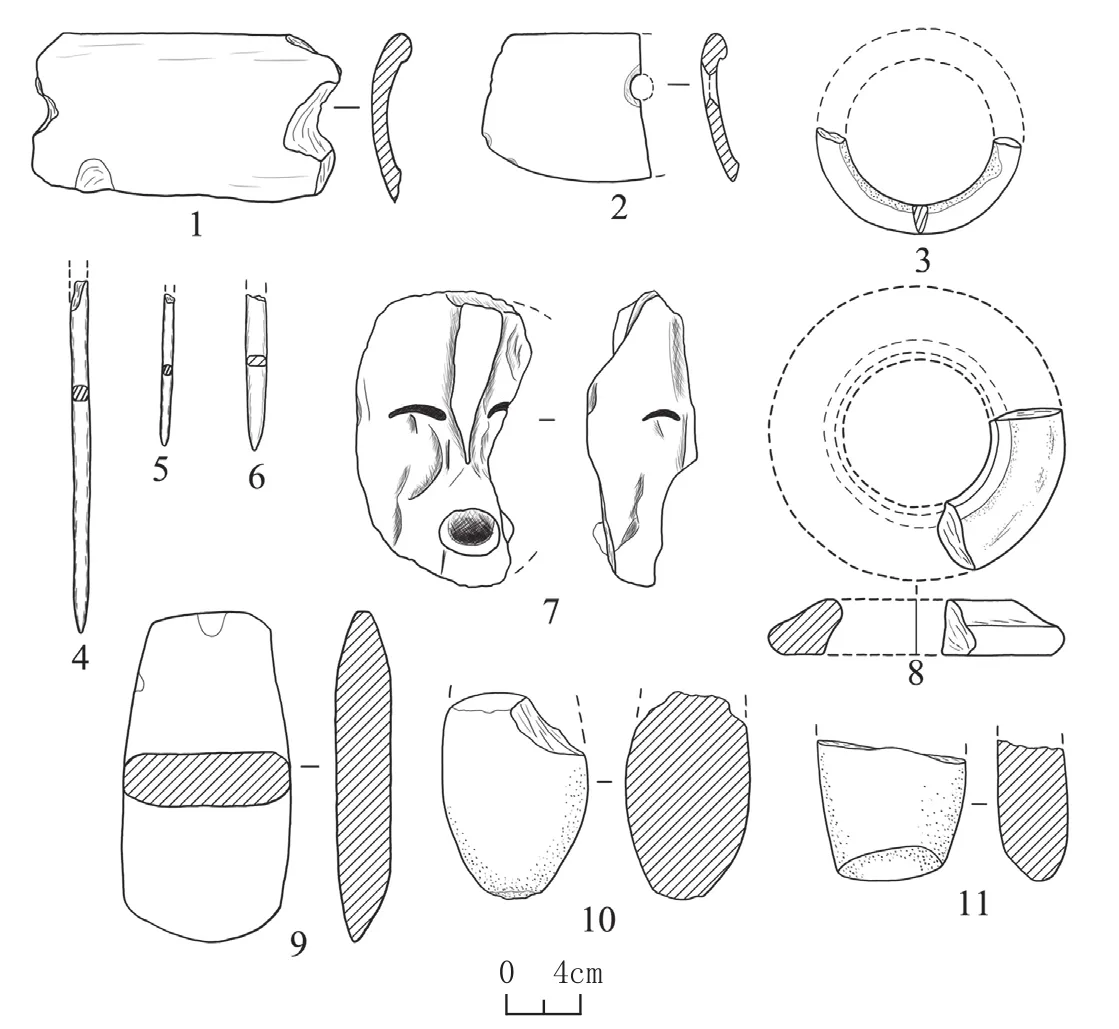

(13)陀螺形器 1件。H28∶4,略残,泥质灰褐陶,呈圆锥形陀螺状,施一道凹弦形。顶部直径4.8、高4.3厘米(图一八,2)。

(14)陶拍 2件。H28∶10,略残,夹砂灰陶,体形呈蘑菇状,陶拍面呈圆形,表面光滑略弧,钮部有一凹窝,素面。陶拍面直径8.5、高5厘米(图一八,1)。

(15)陶纺轮 6件。Y4∶3,略残,夹砂灰陶,扁平圆饼状,中间有一钻孔,素面。直径6.9、孔径0.9、厚1.7厘米(图一八,4)。

(16)陶球 3件,其中一件有孔。H36∶1,泥质黄褐陶。略呈球体,内中空。表面有4个小孔,体内有一小陶块。经试验,可如哨子一般吹响。高4.6、宽4.1、壁厚约0.3~0.5厘米(图一八,3)。

2. 石器 数量较少,有铲、刀、匕、笄、等。

石铲 1件。H28∶14,残,平面呈圆角梯形,刃端残,头端有一单钻穿孔。通体磨光。残长9.4、宽7.6、厚1.1、孔径1.2~3厘米(图一八,6)。

石刀 26件。H28∶1,平面呈梯形,双面刃,中部靠近刃端有一对钻圆孔。长11、宽5.5、厚0.3、孔径0.5~0.9厘米(图一八,5)。

石匕 1件。F1④∶6,残,长条形,一端呈舌状,通体磨光。残长5.9、宽1.7、厚0.7厘米(图一八,9)。

石笄 5件。H40∶6,残,呈圆柱状,通体磨光。直径0.7-0.8、残长5.6厘米(图一八,7)。

3.骨器 数量极少,仅骨笄一种。

骨笄 3件。H37∶7,一端残,呈扁平条状,一端较尖。残长6.4厘米(图一八,8)。

五、结语

本次发掘所获得的新石器时期遗存主要分为仰韶文化中期、仰韶文化晚期、案板三期文化三个时期,进一步丰富了案板遗址的内涵。

仰韶文化中期的陶器,以红陶为主,除大量素面外,纹饰以绳纹线纹为主,彩陶纹样主要有圆点、弧线、弧三角纹等;典型器包括重唇口尖底瓶、葫芦口平底瓶、铁轨式口沿罐、折沿曲腹盆、叠唇盆、叠唇缸、敛口瓮等。陶器组合及形态特征与 “案板第一期”遗存相同,属于仰韶文化庙底沟类型。该期遗迹数量较少,但发掘区西端发现的大壕沟是较重要的新发现,为研究仰韶中期的聚落形态提供了新资料。此外,在H18中还新发现有灰坑埋人现象。

仰韶文化晚期的陶器,以红陶为主,除大量素面陶外,纹饰以绳纹为主,另有少量线纹、附加堆纹等,鲜有彩陶;典型器包括平唇口尖底瓶、大口深腹罐、敞口盆,另有部分叠唇盆、叠唇缸延续了上一期的特征。陶器组合及形态特征都 “案板第二期”遗存相近,属于仰韶文化半坡晚期类型。该期遗迹集中分布于Ⅱ区,以灰坑为主。其中圆形袋状灰坑H66底部有一柱形生土台,形制较特殊,出土的大型罐、瓮所占比例较大,H66可能有特殊的用途。

龙山文化早期的陶器以灰陶为主,纹饰以篮纹、绳纹为主,附加堆纹次之,另有戳压纹、方格纹等。典型器物包括筒形深腹罐、单耳罐、刻槽盆、敞口盆、喇叭口平底瓶、鼎、斝、豆、釜灶等。陶器组合及形态特征都与庙底沟二期文化浒西庄类型较接近[4]。该期遗迹数量最多、种类最丰富,集中分布于Ⅰ区中部。其中F2为案板遗址龙山早期首次发现的较为完整的圆形半地穴式房屋,丰富了案板遗址该时期房屋建筑遗址的资料。其次发现3座分布较集中的窑址,其结构类似,皆为窑室容积较小的竖穴式结构,且在窑室及操作间内发现有稍多石灰颗粒。这3座陶窑可能与2007年案板遗址发掘的4座龙山早期窑址一样,是专门烧制石灰的石灰窑。再次,H29的灰坑埋人现象、H28带壁龛的灰坑,都是以往未曾发现的,丰富了该期的考古资料。

领 队:钱耀鹏

发 掘:刘 斌 蔡 晋 崔 健崔俊俊 高 凤 洪秀媛刘耐东 刘晓媛 杨 菁殷宇鹏 冯建科 史来兴

绘 图:杨 菁 殷宇鹏

执 笔:刘 斌 杨 菁 钱耀鹏

[1]西北大学文博学院考古专业.扶风案板遗址发掘报告[M].北京:科学出版社,2000.

[2]刘军社,辛怡华.陕西扶风案板遗址(下河区)发掘简报[J].考古与文物,2003(5):3-14.

[3]钱耀鹏,邵晶,王振.2007~2008年度案板遗址龙山时代遗存发掘简报[C]// 文化遗产与保护技术教育部重点实验室,西北大学文化遗产与考古学研究中心编著.西部考古(4).西安:三秦出版社,2009:23-36.

[4]中国社会科学院考古研究所.中国考古学:新石器时代卷[M].北京:中国社会科学出版社,2010:516-517.