安徽泗县新石器时代中期遗址的调查与研究

2018-03-06张小雷何钰婧

张小雷 张 伟 何钰婧

(1.山东大学历史文化学院 山东济南 250100;2.安徽省文物考古研究所 安徽合肥 230601;3.芜湖市博物馆 安徽芜湖241000)

为进一步探索皖北地区新石器时代前期的文化面貌,2012年春夏之际,安徽省文物考古研究所派员对皖东北泗县进行了重点区域的调查。

泗县位于安徽省东北部,黄淮海平原南端,东部与江苏省泗洪县、北部与江苏省睢宁县接壤,南部与安徽省五河县、西部与灵璧县为邻,总面积1787平方千米。境内大部分为平原,海拔在20米以下的面积占总面积的90.9%,西北、东南地势略高,海拔在25~40米,中部有少量残丘,如屏山、朱山、赤山等,最高峰为朱山,海拔157米。潼河、老濉河、新濉河、新汴河、石梁河、唐河、北沱河、南沱河自西北至东南流经县境,最终汇入淮河。

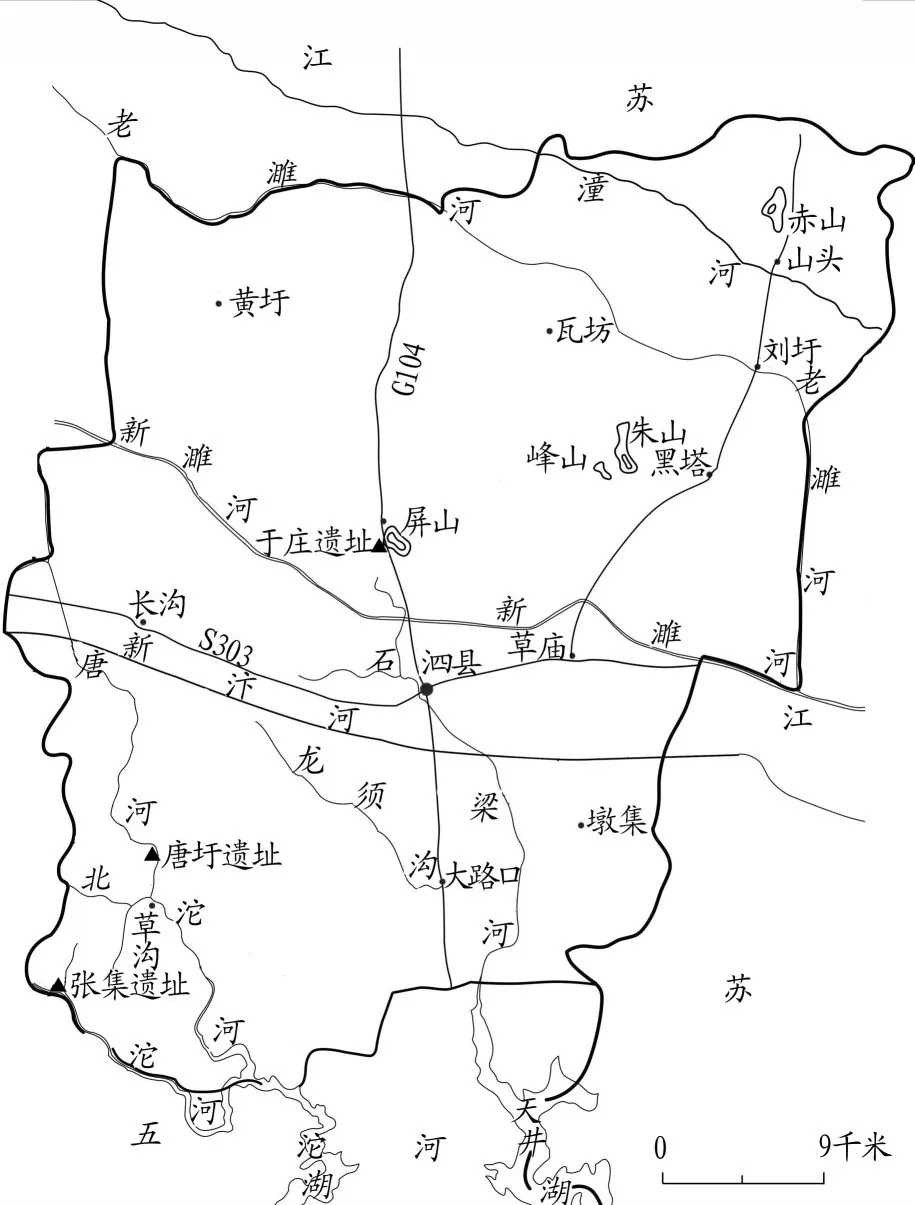

本次调查在参考了江苏泗洪顺山集[1]、安徽淮北石山子[2]等邻近地区新石器时代中期遗址地理环境的基础上,选择了重点区域,制定了调查方案。即对中部残丘岗地边缘、主要河流沿线进行调查,残丘岗地包括朱山、屏山、老山、赤山周围及东南部的墩集镇岗地区域,沿潼河、老濉河、石梁河、唐河、北沱河、南沱河两岸进行了调查,并对其他零散地区的遗址进行了复查。实际调查面积400平方千米,历时30天。共调查新石器时代和商周时期遗址25处,新石器时代晚期和商周时期的遗址情况已另文报道[3],本文仅对其中的3处新石器时代中期遗址情况简报如下,并就其文化面貌做简要探讨(图一)。

一、于庄遗址

(一)遗址概况

位于屏山镇屏山行政村于庄自然村东50米,屏山西麓,东临一条灌溉渠,渠东为104国道。陶片主要分布于渠西河堤上,因取土对遗址造成破坏暴露出陶片。遗址南北长约200、东西宽约70米,分布面积约1.5万平方米。陶片以夹细砂褐陶为主,胎及内壁多为黑色,可辨器形以釜为大宗,另有乳足器、小罐等。

(二)文化遗物

图一// 安徽泗县新石器时代中期遗址分布图

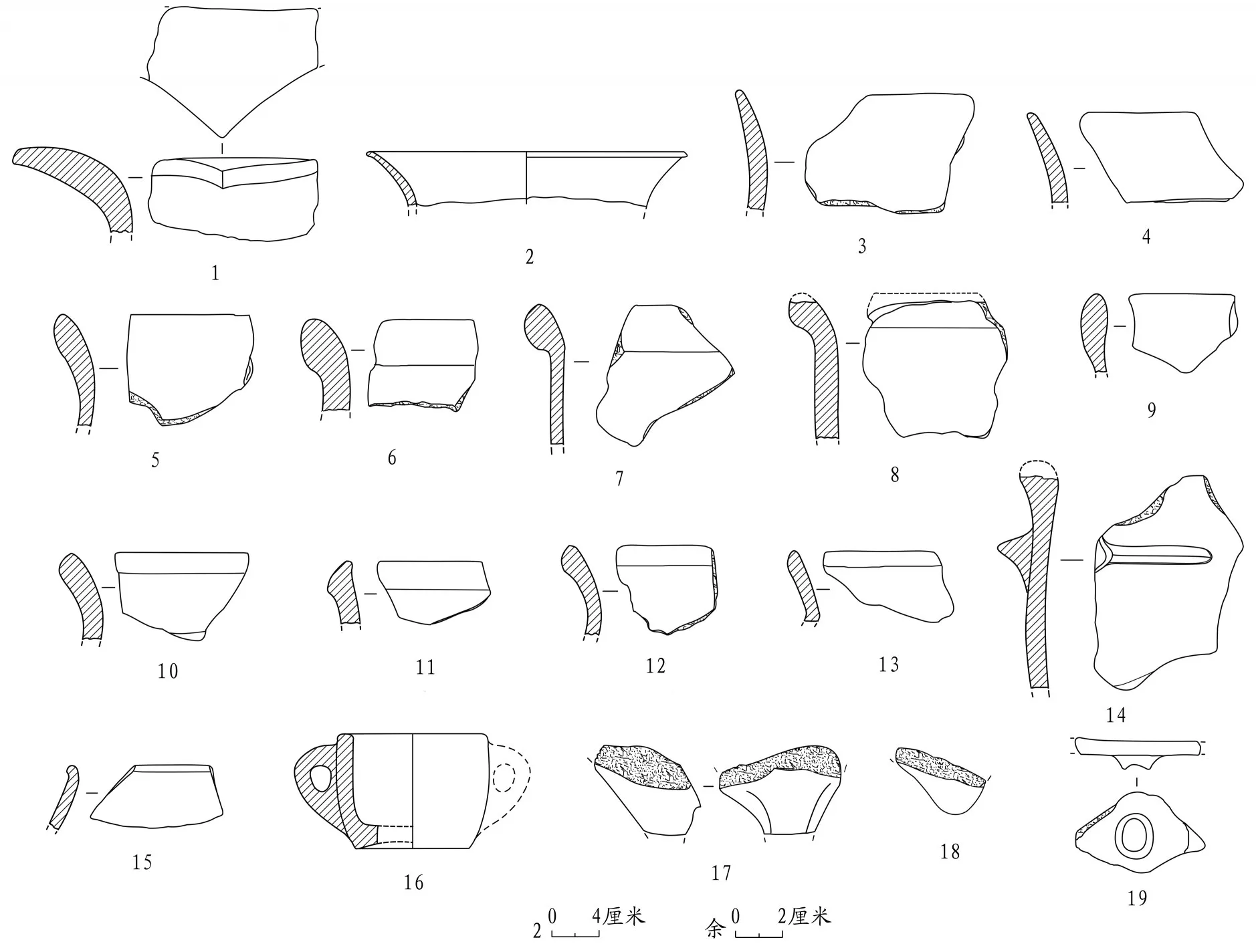

釜口沿 14件。12SPY︰1,夹粗砂褐陶,内壁为黑色。口沿呈多角形,残存一角。厚1.3厘米(图二︰1)。12SPY︰2,夹细砂褐陶,内壁为黑色。大敞口,圆唇,内外壁均打磨。口径26.8、残高4.5、厚0.7厘米(图二︰2)。12SPY︰3,夹粗砂黄褐陶,口沿内外为黑色。大敞口,圆唇。厚0.7厘米(图二︰3)。12SPY︰4,夹细砂黑褐陶,内壁为黑色。大敞口,圆唇,内外壁均有打磨痕。厚0.7厘米(图二︰4)。12SPY︰5,夹细砂黑褐陶,口沿及内壁为黑色。敞口,圆唇,口沿部较厚,内外壁均有打磨痕。口沿厚1.2、器腹厚0.6厘米(图二︰5)。12SPY︰6,夹砂灰黑陶。侈口,圆唇。口沿厚1.5、器腹厚1厘米(图二︰6)。12SPY︰7,夹粗砂黄褐陶,口沿及内壁为黑色。侈口,圆唇,口沿部较厚,上腹近直,内壁有打磨痕。口沿厚1.5、器腹厚0.6厘米(图二︰7)。12SPY︰8,夹粗砂灰陶,内壁为黑色。侈口,唇部残,口沿部较厚,上腹近直。口沿厚1.4、器腹厚1厘米(图二︰8)。12SPY︰9,夹细砂黑褐陶,口沿及内壁为黑色。直口,尖圆唇,口沿部较厚,内外壁均有打磨痕。口沿厚1、器腹厚0.5厘米(图二︰9)。12SPY︰10,夹细砂黄褐陶。侈口,圆方唇,口沿部较厚。口沿厚1.1、器腹厚0.7厘米(图二︰10)。12SPY︰11,夹粗砂褐陶。微敛口,斜方唇。厚0.8厘米(图二︰11)。12SPY︰12,夹细砂黄褐陶。敞口,斜方唇。厚0.6厘米(图二︰12)。12SPY︰13,夹粗砂黄褐陶。侈口,圆唇。厚0.6厘米(图二︰13)。12SPY︰15,夹粗砂褐陶,内壁为黑色。口沿残,上腹微鼓,沿下有一梭形耳。残高9、厚0.8厘米(图二︰14)。

罐 2件。12SPY︰14,夹云母黄褐陶。圆唇,斜肩。厚0.5厘米(图二︰15)。12SPY︰16,夹植物黄褐陶,灰胎。器形较小,平沿,近直腹,大平底微内凹,残存一耳。口径6.3、底径4.6、高4.9、厚0.7厘米(图二︰16)。

鼎足 1件。12SPY︰17,夹草木灰及蚌末黄褐陶,灰黑胎。残存根部,截面近圆形。残高3.8厘米(图二︰17)。

乳足 2件。12SPY︰18,夹粗砂黑陶。残高1.8厘米(图二︰18)。12SPY︰19,夹粗砂褐陶。矮乳足内凹。高0.5厘米(图二︰19)。

二、唐圩遗址

(一)遗址概况

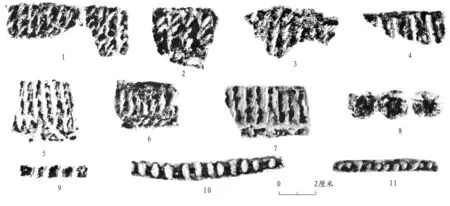

位于草沟镇孙巷行政村唐圩自然村东200米,唐河西岸,为椭圆形漫坡,高约1米,面积约5万平方米。地表为旱地,发现陶片较多。在遗址东部唐河边有一水坑,剖面上有大量红烧土块,红烧土块有植物印痕。陶器质地夹蚌陶、夹云母陶、夹砂陶、夹炭陶比例几乎相等,陶色以红陶居多,纹饰有戳点纹、竖条纹、戳刺纹、乳钉纹等(图三),器形以釜口沿居多,另有鼎足、钵、支座、石斧等。

(二)文化遗物

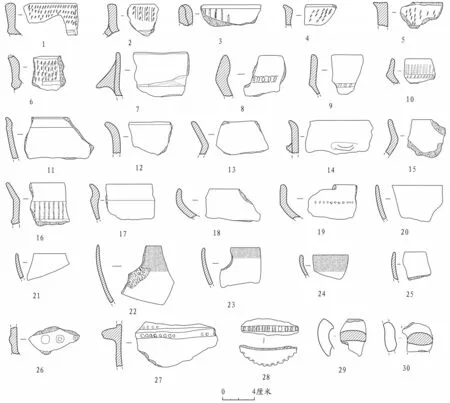

釜口沿 19件。12SCT︰1,夹云母褐陶。直口,圆唇,下部内折,转折处外壁有纽残痕,口沿下施戳刺纹。厚1厘米(图四︰1)。12SCT︰2,夹云母红褐陶,内壁为黑色。直口,方唇,下部内折,转折处外壁有堆纹,口沿下施戳刺纹。厚1厘米(图四︰2)。12SCT︰3,夹云母灰褐陶,口沿及内壁为黑色。直口,圆唇,口沿下施竖条纹。厚1.7厘米(图四︰3)。12SCT︰4,夹云母褐陶。尖圆唇,短折沿,口沿下施戳刺纹。厚0.7厘米(图四︰4)。12SCT︰5,夹云母褐陶,口沿及内壁为黑色。直口,平沿微内凹,尖圆唇,口沿下施戳刺纹。厚1.2厘米(图四︰5)。12SCT︰6,夹云母褐陶,口沿及内壁为黑色。微侈口,口沿下部内折,口沿下施戳刺纹。厚0.9厘米(图四︰6)。12SCT︰7,夹云母褐陶,内壁为黑色。微敛口,口沿下部内折,口沿下有条形鋬。厚0.7厘米(图四︰7)。12SCT︰8,夹云母褐陶。敛口,尖圆唇,口沿下部内折,转折处外壁施戳点纹。厚1.2厘米(图四︰8)。12SCT︰9,夹云母黑陶。直口,尖圆唇,口沿下部内折,转折处外壁施戳点纹。厚0.3~0.8厘米(图四︰9)。12SCT︰10,夹云母褐陶,口沿及内壁为黑色。敛口,尖圆唇,口沿下部内折。口沿下施戳点纹。厚0.6厘米(图四︰10)。12SCT︰13,夹蚌末黄褐陶,侈口,尖圆唇,斜腹内收,口沿下有一周浅突棱。厚0.6厘米(图四︰11)。12SCT︰14,夹蚌末黄褐陶,侈口,圆唇,直腹。厚0.9厘米(图四︰12)。12SCT︰15,泥质褐陶,内壁为黑色。侈口,圆唇,大斜折沿。厚0.7厘米(图四︰13)。12SCT︰16,夹植物黄褐陶。侈口,圆唇,短斜沿,直腹,口沿下有一纽。厚0.7厘米(图四︰14)。12SCT︰17,夹褐陶,内壁为黑色。侈口,圆唇,大斜折沿。厚0.6厘米(图四︰15)。12SCT︰18,泥质红褐陶,口沿及内壁为黑色。侈口,圆唇,大斜折沿,直腹。上腹部施竖向戳点纹,下有横向窄堆纹。厚0.7厘米(图四︰16)。12SCT︰19,夹蚌末红陶。侈口,卷沿,尖圆唇,折肩。口沿下内壁有泥条贴筑痕。厚0.7厘米(图四︰17)。12SCT︰20,夹蚌末褐陶,灰胎,口沿及内壁为黑色。短直口,圆唇,口下弧收。厚0.8厘米(图四︰18)。12SCT︰21,泥质黄褐陶。短直口,圆唇,口下内折,转折处外壁施戳点纹。厚0.8厘米(图四︰19)。

图二// 于庄遗址采集陶器

图三// 唐圩遗址陶器纹饰

图四// 唐圩遗址采集陶器

钵口沿 6件。12SCT︰24,泥质黄灰陶。微敛口,圆唇。厚0.5厘米(图四︰20)。12SCT︰25,泥质黄灰陶。直口,圆唇。厚0.4厘米(图四︰21)。12SCT︰26,泥质红灰陶,灰胎,口沿内外壁为红色。直口,圆唇,斜弧腹内收。厚0.4厘米(图四︰22)。12SCT︰27,泥质黄褐陶,灰胎,口沿外壁为红色。微敛口,圆唇,斜弧腹内收。厚0.5厘米(图四︰23)。12SCT︰28,泥质黄灰陶,灰胎,口沿外壁为黄褐色。直口,圆唇。厚0.4厘米(图四︰24)。12SCT︰29,泥质黑陶。直口,尖圆唇。厚0.4厘米(图四︰25)。

釜腹片 2件。12SCT︰11,夹云母黑陶。釜折腹处腹片,上有三个乳钉。厚0.7厘米(图四︰26)。12SCT︰22,夹蚌末红陶,内壁为黑色。上有按窝。厚0.5厘米(图四︰27)。

器鋬 1件。12SCT︰23,泥质红褐陶。鸡冠耳,上有细密按窝。与器腹自然脱落(图四︰28)。

器耳 2件。12SCT︰30,泥质褐陶,灰黑胎。宽扁弧形。残长5、宽3.3厘米(图四︰29)。12SCT︰31,泥质褐陶,灰黑胎。宽扁弧形。残长3.5、宽3.3厘米(图四︰30)。

碗底 2件。12SCT︰33,夹植物褐陶,胎及内壁为黑色。矮圈足。底径8.5、残高1.6厘米(图五︰1)。12SCT︰32,夹植物黄褐陶。大平底。底径9.5、残高2.6厘米(图五︰2)。

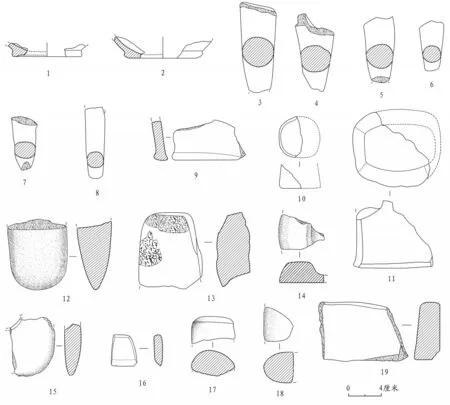

图五// 唐圩遗址采集陶、石器

鼎足 6件。12SCT︰34,夹砂褐陶。锥形,较粗壮。残高10厘米(图五︰3)。12SCT︰35,夹蚌末褐陶。锥形。残高9.3厘米(图五︰4)。12SCT︰36,夹蚌末红褐陶。锥形。残高7.5厘米(图五︰5)。12SCT︰37,泥质灰褐陶。锥形。残高6厘米(图五︰6)。12SCT︰38,泥质灰褐陶。锥形。残高6厘米(图五︰7)。12SCT︰39,夹蚌末黄褐陶。圆柱形。残高8.3厘米(图五︰8)。

器座 1件。12SCT︰12,夹植物黄褐陶,灰胎。残存小半圈足,斜直腹。残高5、厚1.3厘米(图五︰9)。

支座 2件。12SCT︰40,泥质黄褐陶。残存底部一半,复原为圆柱体。底径4.5、残高3厘米(图五︰10)。12SCT︰41,夹植物及蚌粉黄褐陶。残存底部一半,复原为方柱体,平底内凹。底宽9.5、残高8厘米(图五︰11)。

石斧 2件。12SCT︰43,残存下部。绿花色。舌形,通体精磨,刃部有使用痕迹。残长8、宽7、最厚4厘米(图五︰12)。12SCT︰44,残存上部。未磨。残长9、最宽7.8、最厚4厘米(图五︰13)。

石臼 1件。12SCT︰47,灰色,残存小部。底平,面部边缘斜弧,中部下凹,仅琢未磨。残长4、宽5.2、厚0.9~2.4厘米(图五︰14)。

石钺 1件。12SCT︰45,灰花色,残存一角。通体精磨,残存部分对钻孔。长6.8、宽5.4、最厚2厘米(图五︰15)。

石锛 1件。12SCT︰46,灰色,器形较小。长3.6、宽2.1~3、最厚1.1厘米(图五︰16)。

石磨棒 2件。12SCT︰42,残存上部。似为磨棒或石杵之一端,精磨。残长3、长径5.2厘米(图五︰17)。12SCT︰48,褐花色,残存小段半部。仅琢未磨。残长4、残宽3.5、最厚3.7厘米(图五︰18)。

砺石 1件。12SCT︰49,褐色砂岩。扁平状,平面略凹。残长10、宽7、最厚2.6厘米(图五︰19)。

三、张集遗址

(一)遗址概况

位于草沟镇大梁行政村张集自然村东南200米,南紧临南沱河。原为一高台,高约3~5米,后取土筑堤将高台破坏。遗址本体面积约1.1万平方米,现高1米,陶片散落面积约3万平方米。遗址东临一小沟,沟东原有一庙,与遗址合称庙台。地表为旱地,陶片为新石器时代中、晚期及商周时期。新石器时代中期标本不多,仅有少量釜、钵口沿、鼎足,多为泥质黄褐陶,釜类口沿下有突棱残痕。

(二)文化遗物

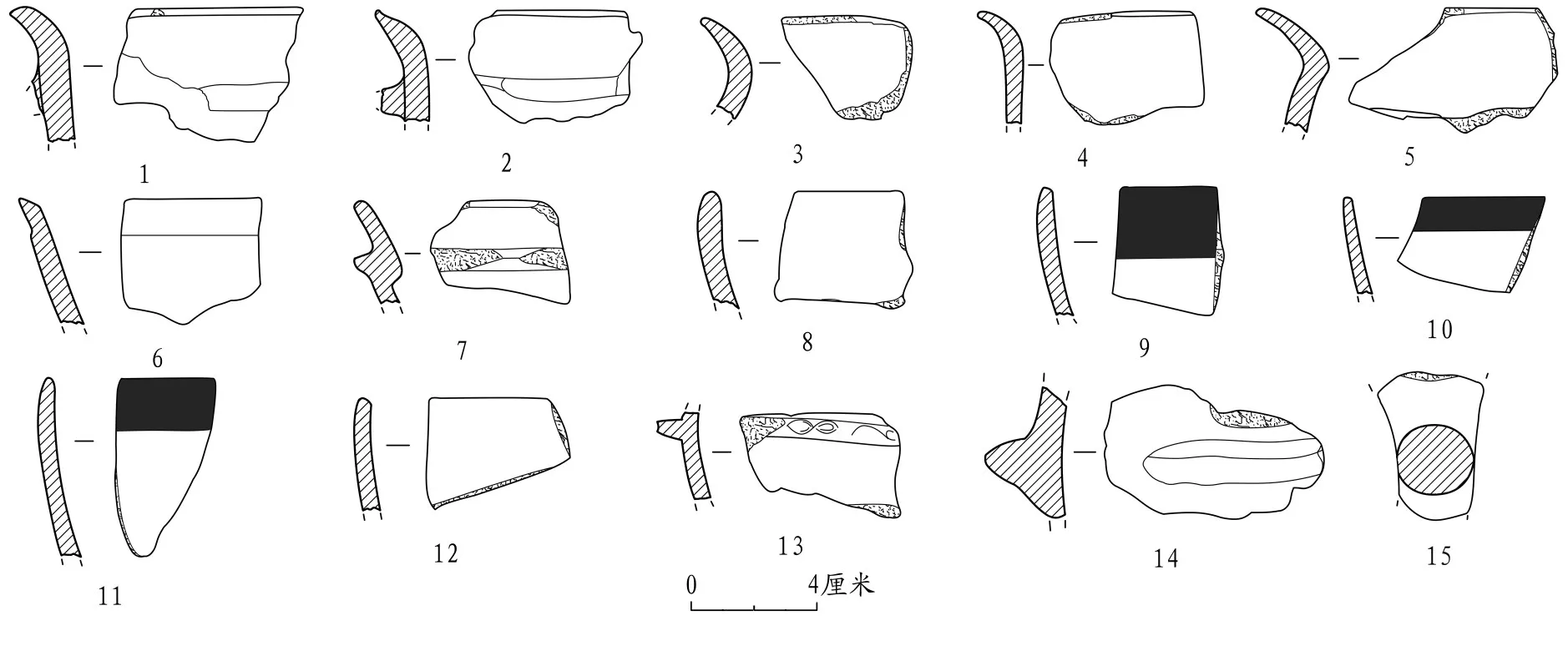

釜类口沿 7件。12SCZ︰1,夹蚌末红褐陶,灰胎。侈口,尖圆唇,口沿下有堆纹痕。厚0.9厘米(图六︰1)。12SCZ︰2,泥质红褐陶,灰胎,内壁为黑色。侈口,尖唇,短斜沿,口沿下有鋬。厚0.8厘米(图六︰2)。12SCZ︰3,夹蚌末黄褐陶,灰黑胎。侈口,尖圆唇,口沿下有堆纹痕。厚0.5厘米(图六︰3)。12SCZ︰4,泥质红褐陶,内壁为黑色。侈口,尖圆唇,上腹近直。厚0.5厘米(图六︰4)。12SCZ︰5,夹蚌末红褐陶,灰胎,内壁为黑色。侈口,尖圆唇,折沿。厚0.7厘米(图六︰5)。12SCZ︰6,泥质黄褐陶。侈口,尖圆唇,短斜沿,口沿下有一凹槽。厚0.7厘米(图六︰6)。12SCZ︰7,夹云母褐陶,灰黑胎。侈口,圆唇,口沿下有堆纹痕。厚0.7厘米(图六︰7)。

图六// 张集遗址采集陶器

钵口沿 5件。12SCZ︰8,夹蚌末红褐陶。圆唇,近直口,有抹痕。厚0.7厘米(图六︰8)。12SCZ︰9,细泥红褐陶,灰胎。圆唇,近直口,口沿外为红色。厚0.5厘米(图六︰9)。12SCZ︰10,细泥红褐陶,灰胎。圆唇,近直口,口沿外为红色。厚0.4厘米(图六︰10)。12SCZ︰11,泥质灰陶。圆唇,微敛口,口沿外为橙红色。厚0.5厘米(图六︰11)。12SCZ︰12,细泥黄褐陶,灰胎。圆唇,近直口。厚0.6厘米(图六︰12)。

腹片 2件。12SCZ︰13,泥质褐陶,内壁为黑色。釜类腹片,上有窄条状堆纹,上有索状按窝。厚0.5厘米(图六︰13)。12SCZ︰14,夹蚌末褐陶,黑胎。釜类腹片,上有梭状耳鋬。厚0.8厘米(图六︰14)。

鼎足 1件。12SCZ︰15,夹蚌末褐陶,灰黑胎。残存上部,圆柱形。残高4.5、直径2厘米(图六︰15)。

四、结语

于庄遗址地处山前平地,文化面貌较为单一,时代延续性不强,陶器质地几乎全为夹细砂陶,有少量夹植物陶,陶色多为灰褐色,以口沿和内壁呈黑色为显著特点,器形较为单一,以釜为主,另有小罐、乳足器。釜多为大敞口、厚唇,采集陶片多为口沿部分,多素面,有的在口沿下有梭形鋬,并有多角形口沿的釜。这些特点除与距此西北100千米的淮北石山子遗址有一定相似因素外,更多的与距该遗址东部30千米的江苏泗洪顺山集遗址文化面貌较为一致[4],如12SPY︰2釜口沿与顺山集一期AaI式陶釜近同,12SPY︰5釜口沿与顺山集一期AbI式陶釜近同,12SPY︰6、7、8釜口沿与顺山集一期CaI式陶釜近同,12SPY︰1釜口沿与顺山集二期E型花边口釜近同[5]。参考顺山集等遗址的测年结果,于庄遗址的年代推定在距今约8400—7800年。

与于庄遗址相比,唐圩遗址的年代总体晚一个阶段,且遗址本身的延续时间稍长。遗址已地处河边,陶器质地夹蚌陶、夹云母陶、夹砂陶、夹炭陶比例几乎相等,陶色以红陶居多,夹云母陶多为灰黑色,纹饰有戳点纹、竖条纹、戳刺纹、乳钉纹等,器形已比较丰富,釜、鼎共存,另有钵、罐、假圈足碗、支座等,石器有磨棒、石斧、石锛、石钺、石臼等,磨制已较精细,红烧土块有大量植物印痕。这些特点除与淮北石山子一期[6]有一定相似之处外,更多的与距此西南60千米的蚌埠双墩遗存较类似,如12SCT︰1—6口沿外壁施戳点纹的折腹釜(鼎)与双墩A型钵形釜(92T0523⑧︰178、92T0523⑧︰179、92T0521①︰35)、B 型鼎(91T0621⑤︰13)相似,此类器物均为夹云母陶。12SCT︰16与双墩遗址92T0523③︰186B型陶罐相同,鸡冠耳与双墩A型陶鋬一致,12SCT︰29、30器耳也多见于双墩遗址A、B型陶罐上。假圈足碗、圆柱形鼎足、方形支座也为双墩遗址常见[7]。参考双墩遗址的测年数据,可大致推断唐圩遗址的年代距今约7200—6600年。

张集遗址东北距唐圩遗址9千米,紧邻南沱河,其时代延续性强,从新石器时代中期经龙山文化晚期一直延续到周代,其新石器时代中期标本采集不多,仅有少量釜、钵口沿,出现圆柱形鼎足,多为泥质黄褐陶,也有夹蚌陶、夹云母陶,釜类口沿下有突棱残痕,器腹有索状堆纹装饰,红顶钵火候较高。该遗址的年代与文化面貌均应与唐圩遗址晚期一致,推测年代距今约6500年前后。

五、余论

20世纪80年代末至90年代初,为进行苏鲁豫皖地区古文化研究课题,中国社会科学院考古研究所和安徽省文物考古研究所对皖北地区先秦遗址进行了集中调查,并对其中的一些遗址进行了发掘,但新石器时代早中期遗址发现不多,仅有宿州小山口、古台寺、幺庄、淮北石山子、蚌埠双墩、怀远双古堆、临泉宫庄[8]、淮南小孙岗[9]等寥寥几处,且主要集中于皖北北部丘陵区和沿淮北部岗地区域。近年江苏泗洪顺山集遗址的发掘对进一步探索淮河下游北部地区新石器时代中期文化的面貌提供了丰富的资料,而邻近的皖东北地区新石器中期文化面貌尚不得而知,本次调查发现的三处遗址填补了这一空白,代表了淮河中下游地区新石器时代中期和晚期前段的发展阶段,为进一步认识顺山集、双墩、石山子之间的关系、皖北地区新石器时代文化的起源和早期发展提供了积极的线索。

于庄遗址的发现扩大了顺山集类遗存的分布范围[10],顺山集一、二期与石山子第二、三次发掘的早期遗存有较多相似之处[11]。

而以双墩遗址为代表的双墩文化在年代上总体晚一个阶段,处于裴李岗时代的末期和仰韶时代的早期,石山子第一次发掘的一、二期则与双墩文化年代相同,文化面貌稍有差异,可代表两个类型。

[1]南京博物院、泗洪县博物馆:《顺山集:泗洪县新石器时代遗址考古发掘报告》,科学出版社2016年。

[2]安徽省文物考古研究所:《安徽濉溪石山子新石器时代遗址》,《考古》1992年第3期。

[3]安徽省文物考古研究所:《安徽泗县新石器时代晚期至商周时期遗址调查报告》,《东方考古》第10集,科学出版社2013年。

[4]尹焕章、张正祥:《洪泽湖周围的考古调查》,《考古》1964年第5期。

[5]同[1]。

[6]同[2]。

[7]安徽省文物考古研究所、蚌埠市博物馆:《蚌埠双墩——新石器时代遗址发掘报告》,科学出版社2008年。

[8]中国社会科学院考古研究所安徽工作队:《安徽淮北地区新石器时代遗址调查》,《考古》1993年第11期。

[9]淮南市博物馆:《安徽淮南市小孙岗遗址试掘收获》,《文物研究》第14辑,黄山书社2005年。

[10]林留根:《论顺山集文化》,《考古》2017年第3期。

[11]贾庆元:《谈石山子古文化遗存》,《文物研究》第11辑,黄山书社1998年。