基于分层分类的信息与计算科学专业课程体系的构建*1

2016-07-16徐凤生刘艳芹赵琳琳张立华

徐凤生 刘艳芹 赵琳琳 张立华

(德州学院 数学科学学院,山东 德州 253023)

基于分层分类的信息与计算科学专业课程体系的构建*1

徐凤生刘艳芹赵琳琳张立华

(德州学院数学科学学院,山东德州253023)

摘要文章从“分层分类”课程体系构建的必要性入手,阐述了“分层分类”的内涵与原则;基于定量与定性相结合的系统分析方法,提出了“分层分类”课程体系构建的原则、目标、具体措施与实施过程;依据因材施教和目标教育理论的原则,给出了分层分类的信息与计算科学专业“四平台、三模块”的课程体系。教学实践证明,新课程体系的实施促进了人才培养质量的提高。

关键词分层分类;信息与计算科学;课程体系;人才培养质量

自1998年教育部颁布了高等学校新的专业目录之后,全国已有五百多所高校开设了信息与计算科学专业。该专业涵盖了信息科学、计算科学、运筹学和控制论4个学科,是一个数学专业,但又远超出数学学科的范围,它主要研究信息技术的核心基础与运用现代计算工具高效求解科学与工程问题的数学理论与方法,专业定位与计算机科学和信息工程专业有明显的区别。目前,从各高校信息与计算科学专业开设的课程体系来看[1-3],差异较大,有的则侧重于数学,有的则侧重于信息。2012年,德州学院提出了“强化数学基础、兼顾学科交叉、注重创新应用”的专业建设理念。在此理念引领下,我们重新审视信息与计算科学专业,在地方本科院校应用转型的大背景下,确立了“强基础、重实践、扩宽度、突应用、培养具有较强社会适应力和就业竞争力”的应用型人才的专业定位,构建了基于“分层分类”的信息与计算科学专业课程体系,取得了明显的成效。

一、“分层分类”课程体系构建的必要性

德州学院是一所地方本科院校,招收的学生来自全国二十多个省份。由于高校扩招和招生政策的变化,目前信息与计算科学专业招收的学生普遍基础比较薄弱,再加上各省学生成绩差异较大,这些给教学带来更大困难。学生进入大学之后,对大学教学方式的不适应、学习态度不端正、缺乏明确的人生目标、就业去向多元化等,也给教学带来困难。传统的课程体系已不能满足培养较强社会适应力和就业竞争力的应用型人才的需求,导致一方面市场急需的信息与计算科学专业人才缺乏,另一方面很多大学生找不到工作。因此,顺应地方本科院校“应用转型”的大背景和社会对人才的需求,我们应主动适应市场对人才的需求。对信息与计算科学专业课程体系改革已成为当务之急,这既是高等教育改革的必然趋势,也是社会经济发展的迫切需求。

二、“分层分类”的内涵与原则

“分层分类”是指依据学生的认知能力和学习实际,将学生分为好、中、差3个层次;基于不同层次的学生和就业的多元化,对教学内容进行分层,对课程进行分类整合,构建基于“分层分类”的课程体系;在教学中,充分考虑学生的个性差异,设计不同层次的教学目标和考核标准,最大限度地满足不同层次学生的发展需要,从而全面提高全体学生的素质,满足学生继续深造和就业多元化的需求。

如何制定“分层分类”的原则,是构建“分层分类”课程体系、实施“分层分类”教学、保障“分层分类”教学质量提高的关键所在。“分层分类”的原则是,首先根据学生的认知能力和学习实际,在征求学生意愿的前提下,对学生进行“好、中、差”分层;根据学生的层次,将所有课程的知识点分为“基础、提高、应用”3个层次;再根据学生继续深造和就业的多元化进行课程分类,形成适合不同层次的课程体系,并在教学中实施。

三、“分层分类”课程体系构建方案与措施

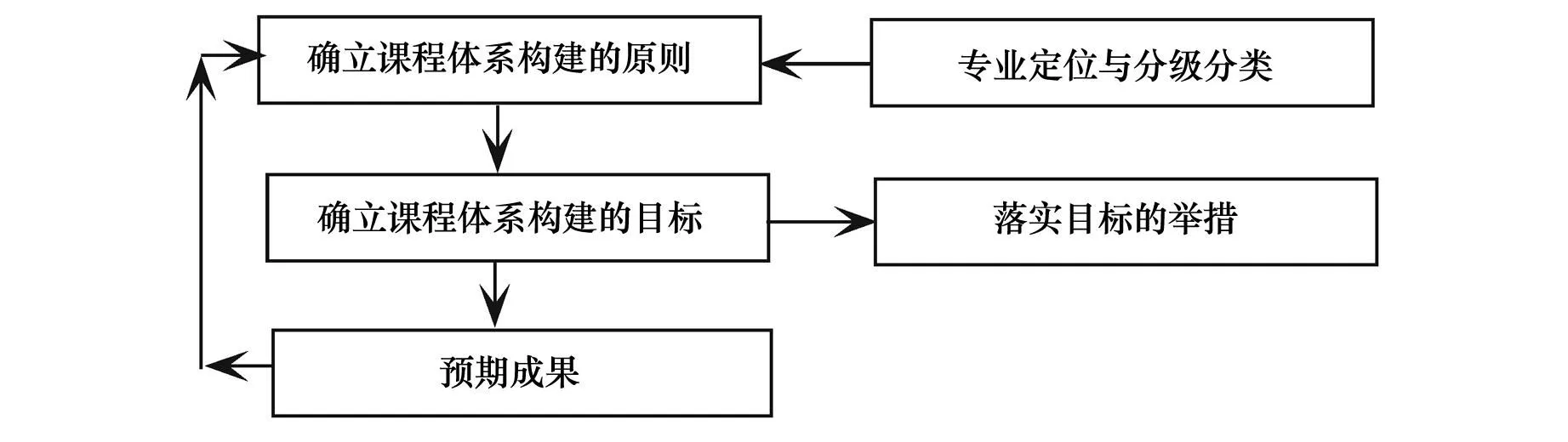

“分层分类”课程体系的构建是在明确专业定位和“分层分类”原则的基础上,遵循一定的原则,制订明确的措施、可行的方案和实施方略。“分层分类”课程体系的构建要回答为什么这样构建、构建的目标、具体的举措及取得的预期效果(见图1)[4]。

图1 “分层分类”课程体系构建的总体思路

通过对国内多所高校信息与计算科学专业现状和该专业毕业生就业情况的分析,在“强化数学基础、兼顾学科交叉、注重创新应用”专业建设理念引领下,我们将信息与计算科学专业定位为培养强基础、重实践、扩宽度、突应用,培养具有较强社会适应力和就业竞争力的应用型人才。其中,“强基础”是指强化学生的数学和信息技术基础的学习;“重实践”是指注重学生实践技能的培养;“扩宽度”是指根据学生就业的多元化,扩展开设课程涉及的领域;“突应用”是指突出学生运用数学知识和信息技术解决实际问题能力的培养。

“分层分类”课程体系的构建要坚持6个有利的原则:一要有利于专业教学计划的组织和实施;二要有利于师资队伍建设;三要有利于深化教学改革、整合教学内容和提高教学质量;四要有利于教材建设和其他教学资源建设,能促进精品课程的建设;五要有利于学生综合素质和实践技能的培养;六要有利于学生的就业[5]。

“分层分类”课程体系构建的目标是给出一套完整的课程规范和课程体系规范。落实该目标的具体举措是:(1)根据学生认知能力,在广泛征求学生意见的基础上,对学生进行分层;(2)对所有课程知识点按照“基础、提高、应用”进行分层划分,优化教学内容;(3)根据学生就业的多元化对课程按照关联度进行分类整合;(4)开展“分层分类”教学模式改革;(5)综合评价改革效果;(6)通过对改革方案实施效果的分析,完善改革方案。

具体实施过程是:(1)通过走访、调研、研讨,制订整体方案;(2)根据整体方案细化分解目标、任务;(3)结合目标和任务,逐项落实;(4)通过评估、反馈,修改方案;(5)通过总结和提升,进一步完善方案,提炼论文发表,主编出版教材,建立课程网站;(6)做好推广应用。

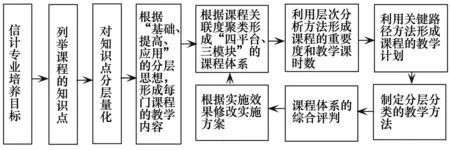

“分层分类”课程体系的构建采用定量与定性相结合的系统分析方法(见图2)[6],首先根据地方本科院校“应用转型”的大背景,确定信息与计算科学专业的办学定位和培养目标。然后,根据应用型人才的专业定位和“分层分类”的原则,列举信息与计算科学专业课程的知识点,依据“基础、提高、应用”的分层原则对知识点进行层次划分,形成每门课程的教学内容。再根据课程的相关度进行聚类,形成相应的平台课程和模块课程。利用层次分析的方法确定每门课程的重要度和教学课时数,利用关键路径方法确定课程的教学计划,最终形成完善的基于“分层分类”的课程体系实施方案。基于上述课程体系确定“分层分类”的教学方法,并对该方案从多层次、多角度进行综合评价,进一步修改并完善该方案,最终达到提高人才培养质量的终极目标。

图2 构建“分层分类”课程体系的方法流程

四、“分层分类”课程体系的构建与评价

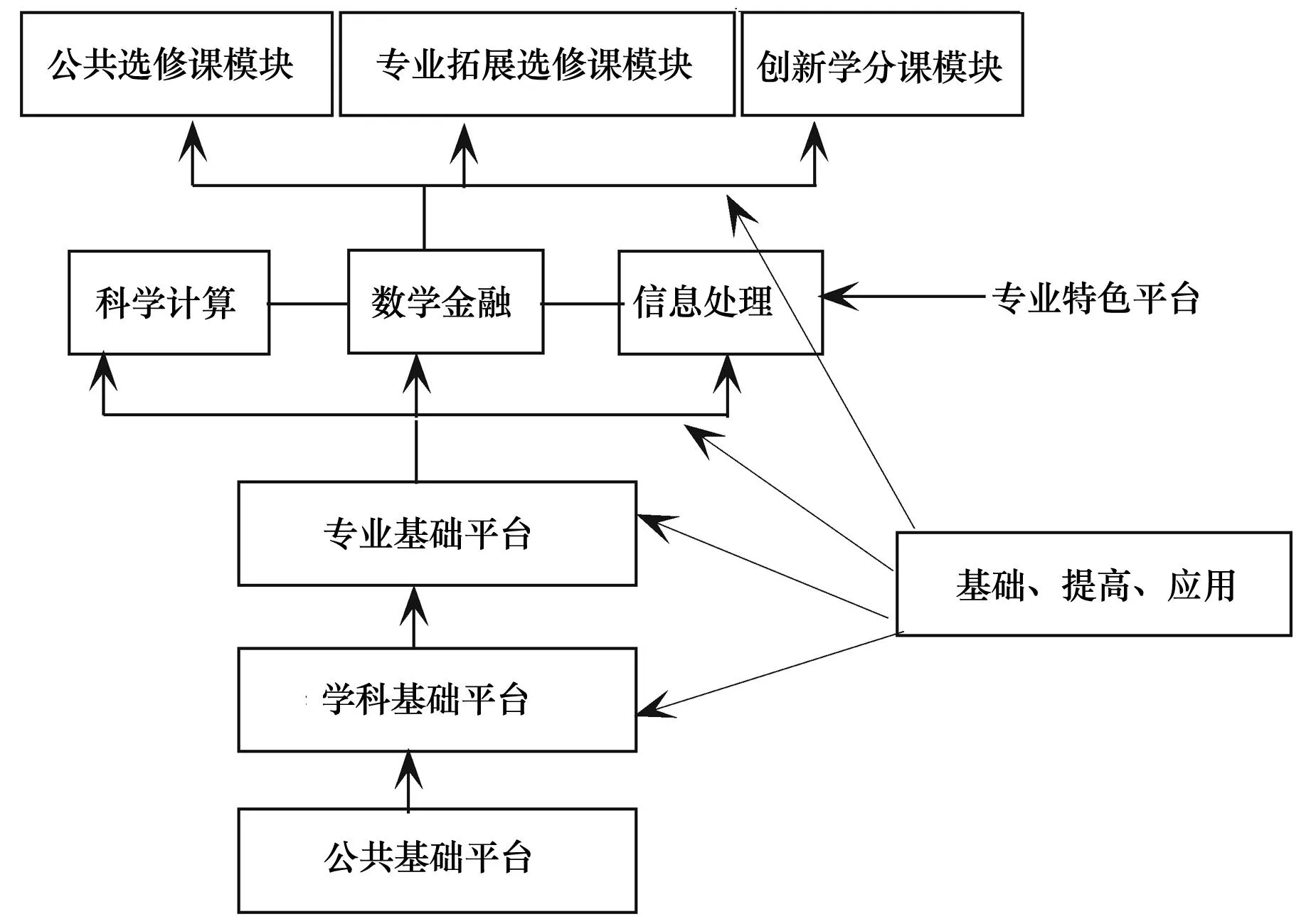

在“强化数学基础、兼顾学科交叉、注重创新应用”专业建设理念引领下,基于应用型人才的专业定位,确立构建“分层分类”的信息与计算科学专业课程体系为“四平台、三模块”,即公共基础平台、学科基础平台、专业基础平台、专业特色平台,公共选修课模块、专业拓展选修课模块和创新学分模块(见图3)。其中,公共基础平台主要包括全校公共课;学科基础平台主要包括数学类专业共同开设的课程;专业基础平台是信息与计算科学专业各方向共同开设的课程;专业特色平台是指专业中某方向开设的专业课程;公共选修课模块主要包括全校开设的选修课程;专业拓展选修课模块主要包括专业某个方向的选修课;创新学分模块主要包括大学生科技创新相关的课程。

图3 基于“分层分类”的信息与计算科学专业课程体系

在“四平台、三模块”中,按照“基础、提高、应用”3个层次对课程教学内容进行细化分层,形成适合各层次学生的教学内容,并针对不同层次的学生制订相应的教学要求和考核标准。对于实践性课程,按照“基础、提高、应用”3个层次对实践内容分为验证性实验、综合性实验、创新性实验等不同的模块,不同层次的学生完成不同的实验内容。根据学生不同的就业方向,将专业特色平台分为科学计算、数学金融和信息处理3个专业方向。其中科学计算方向培养具有一定数学素养、能够进行科学计算的专业人才,而数学金融和信息处理方向培养具有较强应用能力的应用型人才。在专业拓展选修课程模块和创新学分课程模块中,针对考研学生开设数学分析选讲和高等代数选讲等课程,对于将来就业的学生开设证劵投资学、C++程序设计等实践性课程。

“分层分类”课程体系设置是实现专业培养目标的中心环节,通过该设置将教学计划所规定的培养目标分解与落实,并在教学过程中实施并不断完善。

“分层分类”课程体系的构建符合因人施教的原则。教育心理学认为,在人的发展过程中,由于受到遗传因素、家庭因素及社会环境的影响,个人的发展存在着不同的差异。构建分层分类课程体系,实施分层次教学就是针对学生的基础、理解力、就业去向等的个体差异,有的放矢,区别对待,使全体学生都能得到发展。

“分层分类”课程体系符合因材施教的原则。我国古代大教育家孔子提出的因材施教,就是在共同的教育目标下,根据学生的个体差异特点,因势利导地采取不同的教育措施。这一体系要求教师从不同层次学生的实际出发,在处理教学内容时,对不同层次的学生赋予不同的要求,使所有学生都能在原有的基础上得到发展与提高。

“分层分类”课程体系符合目标教学理论。教育学家布鲁姆认为:只要为学生提供足够的学习时间与适当的学习帮助,95%以上的学生都能够达到确定的教学目标,获得优异的学习成绩。实施分层教学之后,教师的“教”就是要适应学生的“学”,这就要求教师在确定教学目标时,更加注重“导”的作用,充分调动学生的主体作用,使他们在目标导向下主动学习,达到成功,得到激励。

科学合理的评价机制是检验改革成果的有效途径,也是教学质量提高的重要保障。评价体系的建立,应紧紧围绕课程体系改革的目标来设计。在评价内容上,既要注重对课堂教学、实验教学、课程改革等显性成果的评价,又要注重学生素质的提高、学生能力的培养等隐性成果的评价。在评价方法上,既要注重权威部门及同行评价,又要注重学生的评价,因为学生对教学改革及人才培养的优劣最有发言权。在评价的环节上,既要注重终期结果的评价,又要注重建设过程的阶段性监督和考核。通过定期的检查和评估,可以使各个方面得到改进并形成良性循环,进而确保课程体系改革目标的顺利推进。

“分层分类”课程体系的构建是基于地方本科院校“应用转型”的大背景下而进行的,我们在这方面进行了初步的尝试并取得了明显的效果,比如,本专业学生的考研率提升,学生在大学生科技创新活动中获奖层次明显提高,学生实践技能和应用能力也得到用人单位的肯定。但该项改革仍有许多工作要做,比如课程知识点的细化、课程体系的优化等,这是一个持续的过程,需要我们不断地探讨和深入地研究。

参考文献:

[1]茹少峰,康宝生,邢志栋,等.调整课程体系拓宽专业口径培养合格人才:信息与计算科学专业的建设与改革[J].高等理科教育,2002,45(5):50-53.

[2]许峰,方贤文,许志才.信息与计算科学专业教学体系的实践与探索[J].高等理科教育,2007,74(4):70-73.

[3]聂祥荣,武玲玲.地方高校信息与计算科学专业课程体系构建的新思考[J].集宁师范学院学报,2014,36(3):110-113.

[4]朱长江,何穗,徐章韬.数学与应用数学专业综合改革目标、方案与实施[J].中国大学教学,2013(2):30-33.

[5]徐凤生.信息与计算科学专业基础平台课程群的建设与实践:以德州学院为例[J].中国大学教学,2013(1):57-59.

[6]王胜奎,徐光辉,王家军,等.普通院校“信息与计算科学专业”课程体系优化研究[J].数学教育学报,2009,18(5):99-102.

(责任编辑李世萍)

*收稿日期2015-05-29

作者简介徐凤生(1965-)男,山东聊城人,教授,主要从事粗系统理论及应用和教学法研究.

中图分类号G642.3

文献标识码A

Construction of Curriculum System for Information and Computing Science Based on Hierarchical Classification

XU Feng-sheng,LIU Yan-qin,ZHAO Lin-lin,ZHANG Li-hua

(School of Mathematical Sciences,Dezhou University,Dezhou,253023,China)

Abstract:Starting with necessity of curriculum system based on "Hierarchical Classification",the paper illustrates the connotation and principle of "Hierarchical Classification";based on the systemic analysis method with the combination of qualitative and quantitative,the paper puts forward principle,goal,concrete measure and implementation process of curriculum system construction for hierarchical classification.On the basis of differential treatment in education and teaching students according to their aptitude and target education theory,the paper gives out curriculum system of "Four Platforms and Three Modules" of information and computing science based on hierarchical classification.Teaching practice has proved that the implementation of new curriculum system promotes improvement of talenttraining quality.

Keywords:Hierarchical Classification;information and computing science;curriculum system;talenttraining quality