中间组织形态的院校职业资格认证管理组织刍议

2016-07-14周志刚

□龚 雯 周志刚

中间组织形态的院校职业资格认证管理组织刍议

□龚雯周志刚

摘要:中间组织形态的院校职业资格认证组织建立的基础是成员之间的权力依赖性关系和利益协调性关系。权力依赖性关系表现为各成员的组织使命既有明确的边界,又相互关联;成员拥有的资源通过优化配置,可获1+1>2的收益;利益协调性关系有基础层和利益生长层两个层面。组织通过建设实施“双证”对接课程体系的相关制度、校企合作人才培养的相关制度、实施工作本位学习的相关制度,实现组织的服务职能、指导职能和评价职能。

关键词:双证书;组织模式;职业资格认证;职业教育

引言

职业院校实施职业资格认证制度的实质是实施“双证书”教育,重要工作之一是改革课程,实现课程内容与职业标准对接。课程改革若不同时改革组织的制度特征,将流于表面或无疾而终[1]。因此,改革职业学院现有的职业资格认证管理方式,建立一个具有全新组织形态、多个利益相关者参加的院校职业资格认证管理组织,具有十分重要的意义。

院校职业资格认证组织的工作范围涉及学校内部和外部。在校内,负责“双证书”教育课程的开发、实施,对专业课程内容是否与职业标准对接做出认证;监督课程实施质量,对教学资源建设提出建议。在校外,协调学校与职业资格证书管理机构的关系,协调学校与用人单位的关系,协调学校与家长或其他利益相关者的关系等,为学校在人才培养条件、资金、环境等方面创造适宜的氛围。

鉴于院校职业资格认证组织的工作内容和范围,满足下列条件之一的机构和个人,都应该成为组织成员:

(1)具有实施职业教育资格和条件的机构;

(2)具有职业技能鉴定资质的机构;

(3)本区域内有职业人才需求或培育需要的工、商业组织;

(4)能够帮助创造满足学习者、工商业需要的职业教育项目的组织和个人。

据此,院校职业资格认证组织可以定义为:由学校、职业资格证书管理机构、用人单位以及其他相关个人和相关社会团体等组成的,以学习者获取学历证书和职业资格证书“双证书”为工作目标,开展“双证”对接课程开发、实施和认证等活动,协调各利益相关者之间关系的组织。

院校职业资格认证管理组织具有主体类型多元性、主体关系多元性、工作领域多元性等特征,决定了不能采用科层组织形态构建。采用多主体具有平等互利关系的中间组织理论进行组织建设,更有利于组织成员资源的优化配置和成员之间的合作共赢。

一、中间组织理论的内涵

从资源依赖理论的视角看,中间组织的产生源于企业有许多必须通过企业之间能力互补来进行的活动,需要一个组织将各企业联结起来,并对散布的资源给予协调和优化配置,中间组织应运而生。

(一)中间组织成员

从分工经济学的视角看,中间组织的成员以自己固有的职业角色或性质自愿加入组织,对于各成员来讲,中间组织不改变它的性质,不影响它做为一个正式的独立的经济组织的存在[2]。因此,组织中各成员具有独立平等的地位,每个成员都拥有独立的决策权,成员间的关系是由相互之间的生产和(或)服务过程中分工关系决定的合作关系,即各个成员依据自己拥有的资源和优势,通过与其它成员开展互利合作,实现价值互补。

(二)中间组织结构

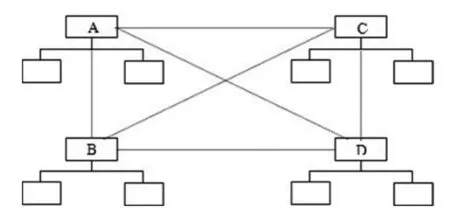

中间组织结构没有科层组织的层级性,一般采用网络式结构,通常有两种类型。一类是不存在核心成员的中间组织结构,如图1所示,组织成员A、B、C、D(均为科层组织)在网络中地位平等,中间组织的合作关系只发生在组织的高层,不与科层组织的下层发生关系,也不改变组织成员的原有组织属性。另一类是存在核心成员的中间组织结构 (图2),位于组织网络中心位置的成员,对其他成员具有一定的控制能力。

图1 不存在核心成员的中间性组织结构[3]

图2 存在核心成员的中间性组织结构

(三)中间组织运行机制

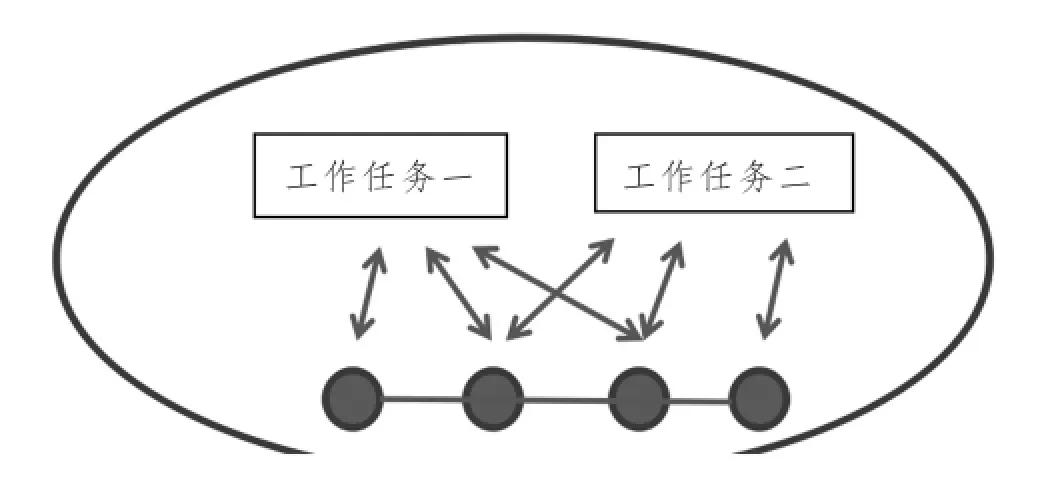

中间组织运行采用任务为导向的合作运转方式,合作对象随任务内容的不同而变化,工作任务只与相关成员发生关系,不需要所有成员共同参与。如图3所示,A、B、C和D都是中间组织成员,工作任务一需要成员A、B和C的资源支持,因而由A、B和C三个成员共同完成工作任务,不需要D参加;同理,工作任务二由成员B、C和D共同完成,不需要A参加。

图3 中间组织合作运转方式

二、院校职业资格认证管理组织建设基础

教育领域中间组织的作用通常是促进高等教育机构与其它实体之间的互利合作[4]。基于中间组织形态的院校职业资格认证管理组织成员间互利合作的实现,以成员之间的两个“关系”为基础。

(一)成员间的权力依赖性关系——组织存在的基础

权力是一种客观的、间接的价值形式,行动者的权力来自于他人对自己的依赖。这种依赖性可以是相互的,正如一个组织依赖于另一个组织,两个组织也可以同时地相互依赖[5]。在院校职业资格认证组织中,成员的权力表现为所控制资源的内容与多寡,由此产生了成员间的权力依赖性。具体表现为:各成员的组织使命既有明确的边界,又相互关联;成员拥有的资源通过优化配置,可获1+1>2的收益。组织成员的权力依赖性是组织存在的基础。

首先,组织各成员只能在与个体权力结构相匹配的组织活动中担当责任主体。例如,教育机构是课程开发、教学组织、教学实施的主要责任主体,他们的主要活动内容是根据社会生产需要调整专业设置,建设与职业标准对接的课程,建设高水平的教师队伍,建设与生产过程对接的教学设施和设备等。再如,职业资格证书管理机构是职业技能开发和考核评价的主要责任主体,其主要职责是指导职业教育课程的开发,认证课程内容与职业标准的“对接”,确定学习者的职业资格等级,颁发职业资格证书。同理,作为检验人才培养质量、提供人才需求信息、协助实施工作本位学习的主要责任主体,用人单位主要承担提供职业人才成长的路径和经验,提供场所和设备和资金,提供职业人才培养环境的任务。

第二,组织成员利益的最终实现依赖于各成员行使权力的“化合”作用。院校职业资格认证组织成员朝着职业人才培养这一共同的组织目标,循着各自的“利益”轨迹,行使自己的权力。但是,“权力”能否转化为期盼的“利益”,则取决于各成员权力“化合”的情况。如职业教育课程开发的主体是学校,而课程开发质量高低则依赖于各成员在职业技术发展信息、职业技能开发、课程观定位等方面的“权力”行使状况。从积极的意义上讲,各成员“权力”行使得越充分,组织的利益越大,每个成员通过行使自己的“权力”获得的利益越多。反之,亦然。

(二)成员的利益协调性关系——组织发展的动力

马克思说:人们奋斗所争取的一切,都同他们的利益有关。院校职业资格认证管理组织的成员是“能够影响组织目标实现,或者被组织目标实现过程中所影响”[6]的个人和群体,他们向组织提供资源的初衷就是获得预期的利益,因而利益协调性是中间组织成员间最重要的关系特性,也是组织不断发展的动力。

所谓利益协调,是指人们为了达到某种协调目标而对人们的利益观念、行为和相互关系进行的自觉的、有意识的调整过程[7]。院校职业资格认证组织的利益协调在两个层次进行。第一是基本层,对既有利益进行分配调节,保证各成员获得的利益与投入的资源(资本)相匹配,使各方利益关系呈现和谐状态。例如,用人单位为教育机构提供人才能力的需求规格标准,帮助创造人才培养需要的职业教育项目,为学校提供办学资金、实习基地等,他们应该具有获得优质的教育服务,优先选用高质量技术技能型人才的权利。第二是利益生长层,聚焦于通过促进成员之间利益关系在互动中优化,产生新的利益增长点,提供新利益生长的温床,扩大组织利益,进而使成员利益不断增长。例如,学校希望通过为社会提供具有优化的知识结构和超强职业能力的人才,使学校的社会功能得到更好的实现,提升知名度,获得更大的社会关注和支持;职业资格证书管理机构,希望将职业技能开发融入到教育活动之中,为社会建设一支有生力的产业大军。这两个利益目标已超出了颁发“毕业文凭和职业资格证书”的基本层面,形成了社会文化和经济层面的新生利益。产生新生利益的手段是通过成员间更深层次、更紧密的合作,不断对职业教育课程、教学方法、人才培养方式等进行改革创新。

三、院校职业资格认证组织形态

组织形态是指由组织中纵向的等级关系及其沟通关系、横向的分工协作关系及其沟通关系形成的一种无形的、相对稳定的组织架构,它反映组织成员之间分工协作关系,体现了一种分工和协作框架。不同的组织形态主要体现为组织结构和运行机制的不同特征。

(一)组织要素系统性

系统是指由若干相互联系、相互作用的要素所组成的、具有一定结构和功能的整体。院校职业资格认证组织的系统性有宏观和微观两个层面。

宏观层面的组织系统性表现在与政治系统、经济系统、文化系统以及教育系统等之间的紧密联系,组织建设需要获得上述系统的支持。如实施院校职业资格认证活动,首先要有国家政策的支持,教育机构和职业资格证书管理机构的实施规定等。

微观层面的组织系统性体现为内部构成要素的系统性。院校职业资格认证组织的构成要素包括课程、人员、环境、目标、结构、文化和评估,它们在不同的层面和不同维度上作用于职业人才培养活动。如教育活动实施的必要条件是有合格的教师、匹配的课程、满足教育要求的场地和设施;开展职业资格认证活动的前提是完成了相应的教学活动,并且有评估标准和评估体系;实施工作本位学习需要有职业工作岗位等。

(二)组织结构

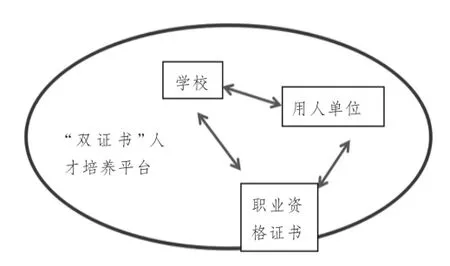

院校职业资格认证组织成员之间不存在行政隶属关系,这意味着组织中没有上下级关系,不存在层级。组织是各成员在“双证书”人才培养这一中心任务下自愿形成的,成员间具有分工合作关系,且固有组织性质不变。因此,其组织结构宜采用不存在核心成员的中间组织类型。如图4所示,在“双证书”人才培养工作平台上,组织成员不存在层级,各责任主体依靠自身的资源和优势,合作开发课程,合作进行实施教学,合作开展人才质量评价等,为高质量技术技能型人才的培养共同工作。

图4 院校职业资格认证组织结构

(三)组织制度

院校职业资格认证组织机制要具有两个功能:一是要能够调整各成员的行为;二是能够联络组织内部成员与组织外部成员的感情,增进友谊,为谋取更大的组织利益创造和谐氛围。为达到此目标,要建设四个方面的制度。

1.实施“双证”对接课程体系的相关制度。如建立课程开发工作标准,规定各方的职责和任务;建立人才培养质量考核制度,规范“双证书”获取途径等。

2.实施校企合作人才培养的相关制度。这方面需要建立的制度有:协调各成员的工作任务、合作形式、办事途径的制度,利益相关方的信息提供和共享制度,提供职业咨询的制度等。

3.实施工作本位学习的相关制度。“工作本位学习发生的基本条件是存在一个全日制的工作和从事该工作的雇员(学习者)”[8],为此要建立各方协助学校提供工作本位学习场地、环境和设备设施等的制度,确保工作本位学习顺利实施。

4.学习者直接获得毕业证书和国家职业资格证书的相关制度。如学校与职业技能鉴定机构的合作制度、职业能力鉴定考核规范等。

(四)组织功能

组织职能是为实现计划目标所进行的组织过程。仅从权力和义务的角度考量,院校职业资格认证组织的职能包括服务、指导、评价三个方面的职能。

1.服务职能。首先是信息服务职能,提供本区域或更大范围内的工商业发展趋势,提供职业、技能水平等信息,判别在就业市场可能有增长潜力的职业;提供用于培训和指导学习者以及指导职业教育项目的参考资料和工作手册等;提供职业咨询和指导;帮助制定和审查用于职业教育项目宣传的课程资料。

其次是培训服务,要为从事“双证书”教育工作的教职员工提供培训,如为用人单位导师和指导者提供教育哲学、现代教育方法的培训,为教师提供生产实践活动,创造学术知识与生产实践相结合的机会等。

第三,开展职业教育项目与本区域工商业、劳动力市场等之间的联系活动;开展教育项目与工作地联系活动;提升学校在本区域中职业技术教育的影响力。

2.指导职能。为确保教育内容既符合学生的需要,也满足用人单位需要,要负责审查课程标准、课程大纲和教学材料;对教育内容(人才培养方案)提出应该加强和扩展的建议;指导教育资源配备,提出教学设施、设备布局和教学环境要求的建议;帮助制定工作本位学习要求和安全规程等。

3.评价职能。评价课程内容是否覆盖了职业要求的知识和技能;内容编排逻辑是否符合工作体系和认知规律,知识层次是否满足相应级别的职业标准要求;实训课时量是否满足职业能力培养要求等。

其次,对教材、教师、教学设施等课程资源是否满足教学实施要求做出评价。如是否选用了职业资格管理机构认证的教材;教师是否具备 “双师素质”;教学设备的数量、技术水平是否满足学习者职业能力培养要求;教学场所是否有利于开展遵循职业工作过程的教学等。

四、结论

基于中间组织理论建设的院校职业资格认证管理组织,是在共同的利益目标下由利益相关者自愿组成的,成员间平等、互利、合作的关系使得组织的机制,一方面有利于各成员产生“合力”,促进职业院校内部的课程、教学、评价等方面的改革,提升技术技能型人才培养质量。另一方面,有效利用了各成员的社会资源优势,在校外为职业人才培养和成长创造和谐氛围。

参考文献:

[1]欧用生,杨慧文.新世纪的课程改革——两岸的观点[M].台北:五南图书出版公司,1998:84.

[2]陈通明.论中间组织在我国的产生及其功能和特点[J].宁夏社会科学,1998(5):58.

[3]杨蕙馨,冯文娜.中间性组织的运行机制、组织结构及有效规模研究[C]//中国工业经济研究与开发促进会2005年会暨“产业组织与政府规制”研讨会,2005.10:343

[4]潘建军.学术资本主义视域下美国社区学院对创业教育的探索[J].江苏高教,2015(1):149.

[5]Hail Richard.H..Organizations:Structure,Process,&Outcomes.Eaglewood Clissf,New Jersey: Prentice Hall,1991,32.

[6]Freeman.R.E.,Evan.W.M..Corporate Governance -A Stakeholder Interpretation[J].Journal of Behavioral Economics.1990(19):337-359.

[7]张玉堂.利益论——关于利益冲突与协调问题的研究[M].武汉:武汉大学出版社,2001:239.

[8]龚雯.从美英职业技术教育实践的视角解读工作本位学习[J].中国职业技术教育,2013(12):80.

责任编辑殷新红

作者简介:龚雯(1961-),女,江西奉新人,天津大学教育学院博士研究生,北京电子科技职业学院教授,2012-2013年美国佐治亚大学(国家公派)访问学者,研究方向为职业技术教育;周志刚(1950-),男,山西平定人,天津大学教育学院教授、博士生导师,管理学博士,研究方向为职业技术教育。

基金项目:北京市教育科学规划“十二五”重点课题“高等职业教育实施职业资格认证制度的基础条件标准和建设研究”(编号:AEA2011094),主持人:龚雯。

中图分类号:G710

文献标识码:A

文章编号:1001-7518(2016)15-0005-05