胆道镜在治疗肝内外胆管结石再手术的临床价值及分析

2016-05-17刘飞

刘飞

【摘要】 目的 分析肝内外胆管结石实施胆道镜再手术的临床效果。方法 40例肝内外胆管结石再手术患者, 按照手术方法不同分为对照组(胆总管切开取石术)、试验组(胆道镜保胆取石术), 各20例。观察两组临床疗效, 比较恢复时间和术后并发症。结果 试验组症状改善优良率(95.0%)高于对照组(70.0%), 拔管时间短于对照组, 差异有统计学意义(P<0.05);实验组术后并发症发生1例(5.0%), 低于对照组的7例(35.0%), 差异有统计学意义(P<0.05)。结论 胆道镜取石术应用在肝内外胆管结石再手术患者中疗效确切, 和常规手术相比症状改善率高、术后并发症少, 值得推广。

【关键词】 肝内外胆管结石;胆道镜;临床价值

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2016.09.059

肝内外胆管结石主要分布在肝胆管和胆总管部位, 主要是胆汁分泌和循环功能障碍所致, 容易造成胆管炎、胆道梗死、肝脏坏死, 严重危害身心健康[1]。手术治疗能够改善患者的临床症状, 但在术后并发症和结石残留、复发的影响下, 需要多次手术, 增加了患者的痛苦。本文选取本院收治的患者进行分析, 探讨了胆道镜取石术的应用价值, 详细报告如下。

1 资料与方法

1. 1 一般资料 选取本院2012年1月~2015年1月就诊的肝内外胆管结石再手术患者40例, 按照手术方法不同分为对照组和试验组, 每组20例。对照组中, 男8例(40.0%), 女12例(60.0%);年龄42~78岁, 平均年龄(56.6±7.7)岁;手术次数1~4次, 平均次数(2.5±0.3)次。试验组中, 男10例(50.0%), 女10例(50.0%);年龄40~76岁, 平均年龄(55.4±7.1)岁;手术次数1~5次, 平均次数(2.9±0.5)次。两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。本研究经医院伦理委员会批准, 患者自愿参与能够积极配合医师操作。

1. 2 临床诊断标准 ①依据《新编实用肝脏病学》[2], 患者经X线或B超检查后确诊, 存在胆道手术史, 为结石复发或残留。②排除首次胆道手术患者, 合并胆管炎、胰腺炎发作患者, 继发性肝内外胆管结石患者。

1. 3 治疗方法

1. 3. 1 对照组 行胆总管切开取石术, 麻醉方式为气管插管全身麻醉。手术切口选择在右上腹直肌, 首先对肝内外胆管进行游离并切开, 仔细探查胆道结石, 粒状结石使用取石钳取出, 泥沙样结石进行清洗引流。完成后在胆总管下口留置T管, 支撑胆道的同时引流胆汁、碎石。

1. 3. 2 试验组 行胆道镜保胆取石术, 麻醉方式同对照组。首先皮下穿刺建立人工气腹, 辅助应用腹腔镜探查胆囊的位置。然后在右上腹直肌切口, 对胆囊进行游离, 切开胆囊并置入胆道镜, 使用负压器倒吸, 并使用生理盐水冲洗胆囊内壁和胆囊腔。最后在胆道镜的探查下明确结石部位, 应用超声刀进行清除并留置T管。

1. 3. 3 术后处理 患者术后禁食, 等待肛门恢复排气后进食流质食物, 监测血常规指标, 加强护理管理。掌握患者的胃肠功能变化, 观察T管引流和伤口愈合情况, 同时进行止血、补液操作, 合理选用抗生素。

1. 4 观察指标及疗效判定标准 ①观察患者的临床症状改善情况[3], 优:X线胆道造影检查显示肝内外胆管没有结石, 患者工作和生活恢复正常;良:检查显示肝内外胆管有小量结石残留, 术后偶有胆管炎发生, 能够继续工作;差:检查显示肝内外胆管结石残留较多, 影响患者的工作和生活。②比较患者的治疗时间, 包括手术时间、住院时间、T管拔除时间等。术后2周X线复查后确定没有残留结石, 则完全夹闭T管并拔除;存在残留结石行T管取石术。③观察术后并发症情况, 做好准确记录, 如切口感染、胆漏、胆道出血、胰腺炎等。

1. 5 统计学方法 采用SPSS18.0统计学软件对数据进行统计分析。计量资料以均数±标准差( x-±s)表示, 采用t检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

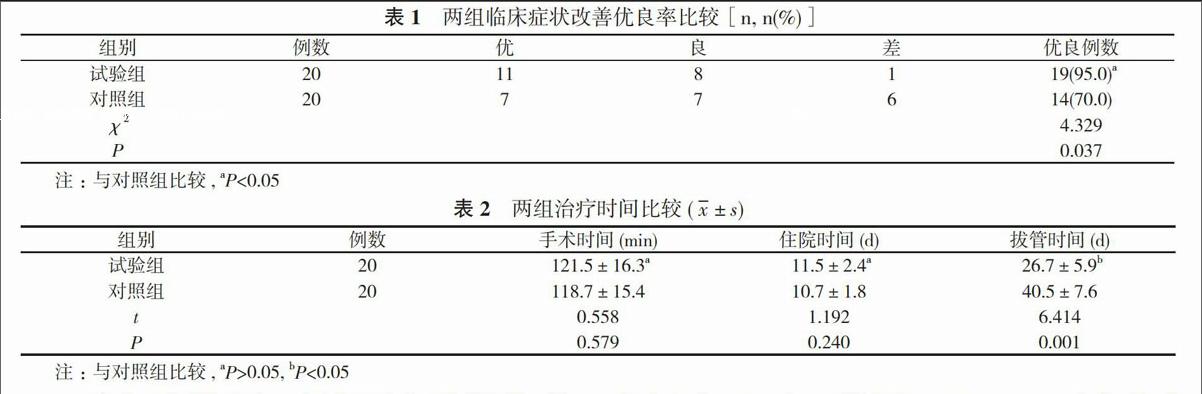

2. 1 两组临床症状改善情况比较 试验组患者症状改善优良19例, 占95.0%;对照组症状改善优良14例, 占70.0%。两组比较差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2. 2 两组治疗时间比较 两组患者的手术时间、住院时间比较差异无统计学意义(P>0.05), 但试验组拔管时间短于对照组, 差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2. 3 两组术后并发症比较 试验组患者术后出现胆漏1例, 发生率为5.0%。对照组患者术后出现切口感染2例、胆漏3例、胆道出血2例, 发生率为35.0%。两组术后并发症发生率比较差异有统计学意义(χ2=5.625, P=0.018<0.05)。

3 讨论

肝内外胆管结石的发病原因一方面来源于胆汁分泌和循环功能障碍, 另一方面是感染所致, 常见的例如寄生虫感染、胆管炎。除此之外, 胆汁中的大分子物质、炎性渗出物、上皮细胞等, 也会参与到结石的形成[4]。胆总管切开取石术的手术视野清晰, 能够取得一定成效, 但缺点表现在结石的残留量较多, 增加了术后结石复发风险。而且手术操作对机体损伤严重, 尤其会对胆管、肝脏造成不良刺激, 从而使机体处于创伤应激状态, 会诱发切口感染、胃溃疡、胆道出血等并发症, 不利于预后和恢复[5]。

上腹部手术一直以来认为是内镜手术操作的禁忌, 但近年来随着医疗技术的提高和医疗器械的发展, 临床应用有所突破, 适用于多种上腹部疾病的手术治疗。陈晓勇[6]研究中胆道镜手术具有创伤小、结石残余少、复发率低的优点, 因此更适合在取石困难患者和手术耐受度差患者中应用。当然, 胆道镜手术对医师要求高, 且术毕需要对腹腔进行彻底冲洗。

本次研究结果显示, 20例试验组患者临床症状改善优良率达到95.0%, 高于对照组的70.0%(P<0.05)。患者不仅T管拔除时间短, 且在术后并发症上仅有1例胆漏发生, 占比5.0%, 低于对照组的35.0%, 差异有统计学意义(P<0.05)。

综上所述, 胆道镜取石术应用在肝内外胆管结石再手术患者中疗效确切, 和常规手术相比症状改善率高、术后并发症少, 值得推广。

参考文献

[1] 王占春, 史光军, 王一, 等.纤维胆道镜在复杂肝内胆管结石治疗中的经验.中华普通外科杂志, 2010, 25(10):848-849.

[2] 杨玉龙, 冯秋实, 张宝善, 等.胆道内镜微创治疗肝内外胆管结石的几点思考.肝胆胰外科杂志, 2011, 23(1):80-83.

[3] 辛大平, 郑佳佳.胆道结石术后再手术原因及再手术方式探讨. 临床医学工程, 2011, 18(3):385-386.

[4] 吴黎明, 程彩涛.腹腔镜联合胆道镜再手术治疗肝内外胆管结石35例分析.临床肝胆病杂志, 2013, 29(7):516-519.

[5] 蒋胜昌.手术治疗肝内外胆管结石75例疗效观察.亚太传统医药, 2010, 6(8):84-85.

[6] 陈晓勇.纤维胆道镜在肝内外胆管结石临床治疗中的应用.中国当代医药, 2010, 17(9):158.

[收稿日期:2015-11-11]