整合优化教材 促进有效教学——以“区域产业活动”为例

2016-03-23张丽平宁波外国语学校浙江宁波315121

张丽平(宁波外国语学校, 浙江 宁波 315121)

整合优化教材 促进有效教学——以“区域产业活动”为例

张丽平

(宁波外国语学校, 浙江 宁波 315121)

摘要:教材是教与学的依据,是师生进行教学活动的材料。教师如何“用教材来教”,如何在教学过程中“用好教材”,这要以教师在教学过程中对学生学习现状与进程的把握为决策依据。教师对教学内容的选择与组织,教师对教学方法的选择与构想,教师对教学组织形式的设计与架构,还得以课程标准为基础,服务于学生的学习。但教材资源是有限的,在教学时为了达到更好的教学效果,教师可以根据自己的教学智慧来重组、优化、丰富教材,使其符合学生的年龄特点,学生更容易产生学习兴趣,从而提高学习效率。

关键词:教材整合;课堂效率;产业活动;区位条件

一、研究课程标准,准确把握教学目标

国家课程标准是国家根据全国大多数地区的国情制定的基本要求,可以说是全国大多数地区大多数学生都必须达到的最低标准。所以,重组、整合教材必须围绕课程标准的要求进行。课程标准关于“区域产业活动”一章的要求是:“分析农业区位因素,举例说明主要农业地域类型的特点及其形成条件;分析工业区位因素,举例说明工业地域的形成条件与发展特点;结合实例说明农业或工业生产活动对地理环境的影响;举例说明生产活动中地域联系的重要性和主要方式。”教材都是为实现本章的教学目标服务的。湘教版教材关于本章内容的编排是:

第一节 产业活动的区位条件和地域联系

第二节 农业区位因素与农业地域联系

第三节 工业区位因素与工业地域联系

第四节 交通运输布局及其对区域发展的影响

从每节的标题中可发现湘教版对本章内容的处理是典型的总分结构。第一节总体介绍几类主要产业活动的区位条件及产业活动间存在地域联系,再分别介绍农业、工业的区位条件和各自的地域联系,交通运输布局及其对区域发展的影响。如此安排,结构清晰、内容丰富。但在实际教学过程中发现内容上出现多次重复,每节内容内部的结构有些散乱,不仅浪费时间,而且让学生“一头雾水”。比如,第一节已经讲到农业和自然环境的关系密切、工业应该考虑的诸多因素等,涉及了产业活动地域联系,在第三节工业区位条件中又出现投入-产出联系,一镇一品等重复内容。此外,第三节工业区位因素的概括缺乏条理性,重要的内容多以阅读的形式出现。所以在把握课程标准的前提下,有必要将其进行整合优化,使其结构更加清晰,节省时间,提升教学效果。

二、研究学生学情,整合教材,减轻学生负担

每个地区学生的原有知识储备和认知水平是不一致的,成长环境和成长经历的不同也会使其在学习中呈现很大差异。要真正提高课堂的效率,教师在整合教材前就必须以学生学情为基础。要体现:①全体性。即教材整合要面向全体学生,特别要关注差生,知识整合要有层次,要有梯度,注重把握合理的难易度,提升的坡度。②全面性。它至少包括两个含义:一是各学科知识的均衡协调发展,它要求教材整合克服“学科至上”“各自为战”的倾向,要注意学科渗透、学科知识互补互动;二是学生学习过程中知、情、意、行的全面发展,教材整合要同时考虑学生在知识生成过程中的体验。③主动性。传统教学盛行“仓库理论”,把学生作为知识的容器,进行“注入式”“灌输式”教学,学生只能被动接收。教材整合要尊重和保护学生“自主学习”“能动学习”的积极性,即要在学习策略、方法、速度等方面充分考虑学生的选择。

三、把握学生认知规律,整合优化教材内容

苏霍姆林斯基说过,教给学生能借助已有知识去获取新知识,是启发学生思考积极性的教学技巧。学生的认知规律都是由已知到未知、由具体到抽象、由易到难、由浅入深,循序渐进的,我们的课堂教学就应该符合这一规律才能真正取得成效。因此,笔者从学生的认知规律入手,积极引导学生运用已有的知识来完成对新知识的掌握。

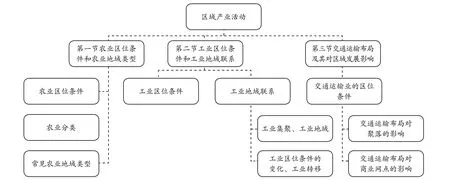

1.教学顺序的调整笔者对本章的教学顺序进行了重新调整,并缩减为三节内容:

第一节 农业区位因素与农业地域联系

第二节 工业区位因素与工业地域联系(融合工业集聚、工业地域、工业转移)

第三节 交通运输布局及其对区域发展的影响

将原来第一节中“产业活动区位条件”删除,将“产业活动的地域联系”删减组合到第二节“工业区位因素与工业地域联系”中,同时分别通过案例来阐述产业活动对地理环境的影响。这样直入主题,既节省时间,又使教学内容更加紧凑,避免重复。第一节“农业区位因素与农业地域类型”中对农业区位因素通过实例等方式进行分析,让学生建构区位分析模型:自然因素和社会经济因素(这里将湘教版中的农业技术因素归纳到社会经济因素中)。第二节“工业区位因素与工业地域联系”的教学中,让学生在第一节农业区位因素分析模式的基础上,自己归纳影响工业的三大区位因素:自然因素、社会经济因素和环境因素。这样的教材整合更符合学生的认知规律。而目前湘教版中工业区位因素这部分内容的编排有些散乱,缺乏条理。

2.教学内容的增减

现代教育心理学研究表明,学生在常规课堂教学过程中思维变化的一般规律为:在课堂教学开始的10分钟内,学生的思维逐渐集中;中间的20分钟,思维处于最佳的活动状态;随后,思维的集中程度逐渐下降,接受知识的能力也随之下降。正因为如此,对教材的内容,要做到重点突出,及时把握好学生学习最高效的时段,放弃次要部分的讲解,让学生自学完成;有时则需要补充课外知识。

对本章内容的增减具体做了如下调整。

(1)“农业区位因素与农业地域类型”中增加农业产业活动的分类。

按生产对象分类:种植业、畜牧业和混合农业

按投入多少分类:集约化农业和粗放型农业

按产品用途分类:商品化农业和自给型农业

这部分内容在湘教版教材中缺失,只在最后以阅读材料的形式出现自给型农业和集约型农业的介绍。同时,水稻种植业这一重要的农业地域类型在教材中以活动题的形式出现,尽管可以提高学生的思考能力,分析问题能力,但笔者认为正文没有任何提及,有失其重要性。

同时,世界农业的发展历程这部分内容可做淡化处理,让学生自学。

(2)“工业区位因素与工业地域联系”增加工业地域联系方式等内容。

工业地域联系部分增加生产协作联系(结合“投入-产出”联系)、商贸联系、科技与信息联系等。工业集聚部分增加“工业地域”,同时结合开发区与专业化产业区这部分内容,重点分析工业地域的形成条件,有什么优势,存在什么问题,今后的发展方向是什么,结合教材中“我国纺织业产业集群现象”的阅读材料使这些问题更加系统化。工业转移部分增加“工业区位因素的变化:以钢铁工业为例”。

(3)“交通运输布局及其对区域发展的影响”中增加交通运输业的区位条件。

本章内容调整后的结构见图1。

图1 “区域产业活动”一章的结构图

四、充分挖掘教材中的乡土空间,提高课堂理解效率

国家课程标准是国家根据全国大多数地区的国情制定的国家基本要求,按照这一标准编写的教科书给各地教师留下发挥的空间。因此,笔者认为我们一线教师就应根据学生的具体情况及各地的特色选择某些与乡土有关的内容作为深入透彻的学习或研究的主题,带领学生开展专题研究或活动课研究等探究性活动。同时,在课堂上引用乡土案例更能促进学生对教材中内容的理解。

“农业区位因素和农业地域类型”一节,可让学生结合当地主要的粮食作物和经济作物,思考种植这种作物类型的原因。并且可延伸到当地城市化发展后,农业种植类型的变化来具体理解影响农业的区位条件是多样的,并且会因为区位条件的变化而变化。

“工业地域联系”这部分内容可让学生调查当地的产业集群,如宁波的服装产业集群,分析其形成的优势条件。在激发学生兴趣的同时,让学生真正理解工业地域的形成。

“交通运输布局及其对区域发展的影响”一节可让学生从身边事物出发,根据当地的地图,查阅当地的主要交通类型及其布局,以及其在当地城市发展中所起的作用,城市化的发展是否受其影响等。

乡土教材更能吸引学生,激起学生探究的兴趣,让学生更容易深入其中,产生共鸣,拓展知识面,提高爱国爱乡情感。

五、结语

教师在备课过程中对教材的重组是实现教学目标的基础。笔者在实践过程中尝到了成功的喜悦,但也存在许多问题。例如重组教材,改变教材中的教学顺序,使得学生课堂上手忙脚乱,为此应增设学案,提前预习,帮助学生理清思路。另外,设置活动与课堂教学时间安排的矛盾,一堂课中乡土教材的教学时间安排和内容多少、深浅程度的问题等,这些都需要从实践中不断总结,以课改的目标为标准,寻找到创新与知识点落实兼顾的教学方式。笔者认为回归实质性的课堂教学,踏踏实实地从教科书处理入手,才能在实现课程改革要求前提下,提高课堂效率,达到培养真正拥有地理知识又有创新意识人才的目标。