方位词“里/内”的语义来源及“N里/内”结构的发展

2016-01-31曹爽

曹 爽

(河南理工大学 文法学院,河南 焦作454000)

方位词“里/内”的语义来源及“N里/内”结构的发展

曹爽

(河南理工大学 文法学院,河南 焦作454000)

E-mail:caoshuang2001@126.com

摘要:语言是动态发展的。现代汉语中存在的共时差异,既有古代汉语用法的遗留,又有语言演变的痕迹。本文从历时的角度出发,指出了现代汉语方位词“里”来源于表“衣服里层”的名词“里”,方位词“内”来源于表“进入”的动词“内”。而“N里”和“N内”的结构在历时发展上也具有不平衡性,“N里”结构出现较晚,但发展迅速,功能泛化广泛;“N内”结构出现虽早,但意义扩展范围较小,没有表现出明显的功能泛化。

关键词:方位词“里”和“内”;语义来源;历时演变

一、引言

现代汉语中,“里”和“内”是一组常用的方位词,它们既可以表达实在的空间语义,又可以表示抽象的非空间语义。在词典里,这两个方位词的释义基本相同。在《现代汉语词典》(第6版)里,“里”作为方位词的释义为:“里面,内部(跟‘外’相对)。”“内”作为方位词的释义为:“里边(跟‘外’相对)。”吕叔湘主编的《现代汉语八百词》(增订本)里,“里”的释义为:“在一定界限以内。”“内”的释义为:“内部,里。”在这些释义中,大都是将“里”和“内”的语义等同,并采用互训的方法释义。这说明它们在语义上是有其一致性的。但是,有研究者发现了“里”和“内”之间的差异,如罗日新[1]、郭振华[2]、邓芳[3]、杨辉[4]、张金生和刘云红[5]都从不同角度考察了“里”和“内”在意义及使用上的不同,但这些研究多是从共时的视角来研究,对二者在历时发展上表现出的差异关注不够。我们认为,现代汉语的“N里”和“N内”结构是从古代汉语发展而来的,它们在共时上的差异与其历时发展过程密切相关。有鉴于此,本文重点解决以下几个问题:方位词的“里”和“内”语义来源是否一样?它们是如何演变为方位词的?作为方位词“里”和“内”的最典型用法“N里”和“N内”结构的历时发展轨迹是否一致?

二、方位词“里”和“内”的来源及语义演变

(一)方位词“里”的来源及语义演变

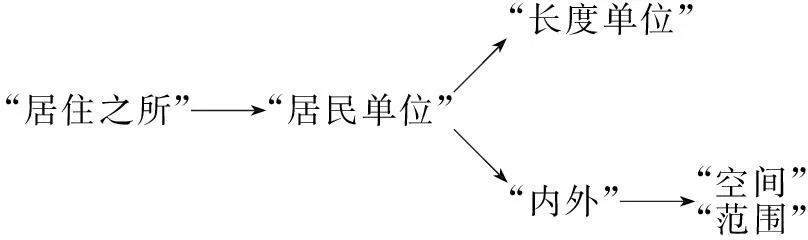

太田辰夫[6]、汪维辉[7]和崔希亮[8]均对空间方位词“里”的来源进行过研究。太田辰夫和汪维辉认为,方位词“里”是从“表里”的“里”转化而来的。崔希亮则认为,方位词“里”是从表“居住之所”的“里”发展而来的,即 “里”从“居住之所”发展出表“里正”义的居民单位,如“邻里”“乡里”。这是一种社会空间关系,“由于居民行政划分的原因,同里之内相对封闭,于是发展出表示内外的意义。由内外的意义再发展出表示空间和范围的意义” 。由社会空间关系又发展出距离概念,也就是后来的长度单位“里”。我们把崔希亮所说的“里”的意义发展简化如图1所示。

图1“里”的意义发展关系图

崔希亮认为,现代汉语中的长度单位“里”和表空间的“里”都来源于表“居住之所”的“里”。我们认为,这种观点完全将古代汉语中两个不同的“里/裏”混同成了一个“里”。在古代汉语中,“里”既可表“居住的地方”,也可表“长度单位”,但表“空间”的“里”则写作“裏”。“里”在《说文·里部》中的解释为:“里,居也。从田从土。”即“里”的本义为“居住的地方”,名词。比如:“将仲子兮,无踰我里。”(《诗经·郑风·将仲子》)

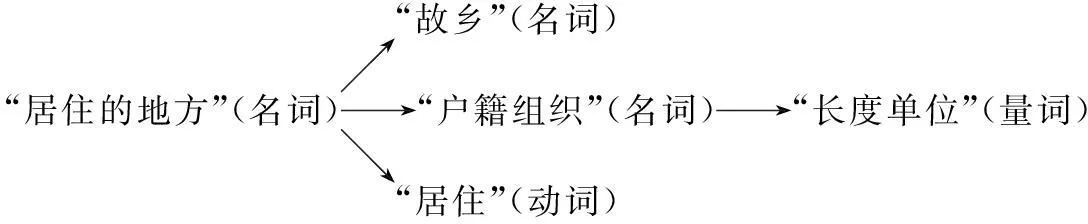

“里”由“居住的地方”义引申出表“故乡”“户籍组织”。如:“黯耻为令,病归田里。”(《史记·汲郑列传》)“唯为社事,单出里。”(《礼记·郊特牲》)前例“里”为“故乡”义,“故乡”即“出生或长期居住过的地方”。由此可知,“里”的“故乡”义是由“居住的地方”义引申而来的。后例的“里”为古代户籍管理的一种组织,从周开始,世代沿袭,但具体规定则有所不同①*①据《汉语大字典》,“里”作为古代户籍管理的一级组织,“一里”的户数各代规定有所差异。具体为:二十五家,《周礼·地官·遂人》:“五家为邻,五邻为里。”五十家,《管子·小匡》:“制五家为轨,轨有长;十轨为里,里有司。”七十二家,《尚书大传》卷四:“八家而为邻,三邻而为朋,三朋而为里。”八十家,《公羊传·宣公十五年》:“什一行而颂声作矣”汉何休注,“在田曰庐,在邑曰里,一里八十户。”百家,《管子·度地》:“百家为里。”一百一十家,《明史·食货志二》:“以一百十户为一里,里分十甲曰里甲。”。这种户籍组织是以户数为标准进行划分的,而每家每户都居住在一定的地方,是由“居住的地方”义引申出“户籍组织”义。“户籍组织”以户数为标准,井田制也是以户数为标准进行划分(将八家私田加一家公田围成“井”形,称为“井田”)的。长度单位“里”与井田制有关,每块井田的边长(三百步)为一里,比如:“古者三百步为里,名曰井田。”(《谷梁传·宣公十五年》)也就是说,长度单位“里”是由“户籍组织”义进一步引申而来的。实际上,在先秦时期,“里”既可以指“长度单位”,又可以指“面积单位”(井田“广三百步长三百步为一里”的“里”即指面积单位)。由表“居住的地方”义的“里”还引申出动词“居住”义。比如:“里仁为美。”(《论语·里仁》)古代汉语“里”的语义演变及词性变化如图2所示。

图2“里”的语义演变及词性变化

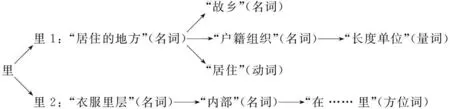

“裏”在《说文·衣部》中的解释为:“裏,衣内也。从衣,里声。”即“裏”的本义为“衣服的里层”,名词,与衣服的外面即“表层”相对。这样的“裏”现代汉语也写作“里”。比如:“绿兮衣兮,绿衣黄里。”(《诗·邶风·绿衣》)此例的“里”指的是衣服的里层,是指与“表”相对的另一面。

“衣服的里层”都在衣服的内里,由此引申出“内部”义。“内部”已经表示方位,但“里”还不是方位词,而是方位名词(可以单独使用)。比如:“冲脉为病,逆气里急。”(《素问·骨空论》)“战而捷,必得诸侯。若其不捷,表里山河。必无害也。”(《左传·僖公十八年》)前例的“里”指“身体内部”;后例的“表”指“外部”、“里”指“内部”,意思是外有高山、内有大河。

“内部”义进一步引申出表方位的“在……里”的意义,用在名词之后,此时“里”成为方位词。比如:“云边开巩树,雾里识峣峰。”(庾肩吾《奉使北徐州参丞御》)古代汉语“裏”的语义及词性演变如图3所示。

图3“裏”的语义及词性演变

现代汉语将古代汉语中表“居住的地方”、“长度单位”的“里”和表空间方位的“裏”都简化为一个“里”,也就是说,现代汉语的“里”实际上包含了古代汉语中两个不同的“里”。

由图4可知,现代汉语中的“故里”“一里地”“表里”虽然都写作“里”,但它们的意义来源完全不同,它们的义项也没有交集。在古代汉语中,“故里”“邻里”的“里”和“这里”“心里”的“里”是完全不同的两个词。我们在考察现代汉语中“里”的语义演变时,不能将这些不同的“里”混为一谈。现代汉语的方位词“里”是从名词“表里”的“里”发展而来的,与表“居住的地方”的“里”没有语义关系。

图4现代汉语“里”的语义

(二)方位词“内”的来源及语义演变

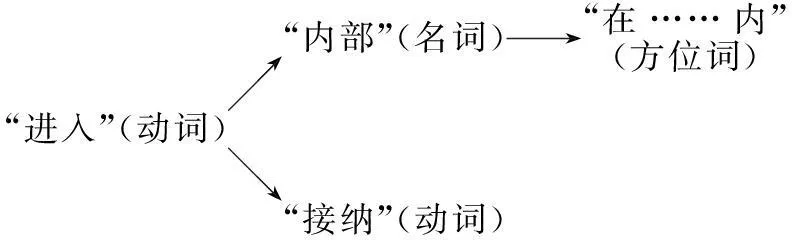

“内”在《说文·入部》中的释义为:“内,入也。从冂,自外而入也。”即“内”的本义是“进入”。比如:“平子使竖勿内,日中不得请。”(《左传·昭公二十五年》)此例“内”为“进入”义,其前有否定词“勿”修饰“内”,“内”为动词。

“从外而入”,进入的一定是个处所,“内”由“进入”义引申指“所入之处”,即“内部”,与“外”相对,成为名词。比如:“故有忠臣者,外无敌国之患,内无乱臣之忧。”(《韩非子·奸劫弑臣》)“君子辟内难,而不辟外难。”(《公羊传·庄公二十七年》)由“内部”义,引申出“在……内”的方位义,用在名词之后,“内”由表方位的名词变为方位词。比如:“终身不敢设兵以攻秦折韩也,而驰于封内,不识从之一成恶存也。”(《战国策》卷十九)同时,“进入”义“内”还引申出较抽象的“接纳”义,但依然是动词。比如: “张丑谏于王,欲勿内,不得于王。”(《战国策》卷二十三)该例“内”前虽然也有否定词“勿”,但此时语义并不是“进入”义,而是表示“接纳”。“内”为“进入”义时,进入的是实体空间,而“接纳”虽然也是一种“进入”,不过进入的是一种抽象的空间。由此,我们可以归纳出古代汉语“内”的语义和词性演变如图5所示。

图5古代汉语“内”的语义和词性演变

由此可知,现代汉语中用在名词之后表空间方位关系的“内”是由动词“内”演变而来的。

通过以上分析知道,“里”和“内”的本义都不是表示方位的,方位词“里”是从表“衣服里层”义的名词“里”发展而来的,方位词“内”是从表“进入”义的动词“内”发展而来的。由“衣服的内侧”引申出方位“里边”,指的是由衣服“里层”所包含的范围,不强调衣服本身,因此,“里”的方位义强调“范围里”。而由“自外而入”的动作引申出的方位“里边”,“进入”时一定有界限,因此,“内”的方位义强调的是“界限内”。张金生、刘云红通过对100万字语料的统计分析得出:“‘里’重在表达三维地标,不论其是否有边界或具有空隙;‘内’重在表达具有边界的二维或三维地标,特别是二维地标。”说明方位词“里”和“内”语义虽有交叉重叠现象,都可表“一定界限之内”义,但侧重点各有不同。“里”和“内” 的语义来源之不同,也说明语义在发展过程中,词语的原义积淀到一定程度也是会影响其后来的语义的。

三、“N里”和“N内”结构的历时发展轨迹

(一)“N里”结构的历时发展轨迹

汪维辉指出,“里”最初指的是一个平面,但“在很多情况下,朝向观察者的一面虽是一个平面,但与这个平面相对的不一定是另一个平面,而是一个有一定厚度的三维空间”。“比方一个杯子,它的外壁是‘表’,按照上古汉语的习惯,如果说‘杯里’,应该是指杯子的内壁,但这个‘里’字容易产生歧义,理解的人很可能把它看作是指那个空间。这样的语用实例多了以后,‘里’慢慢就获得了方位词的功能。”[7]同时,他还指出,“里”作为方位词用在名词之后最早出现在西汉时期[7]。比如:“藏府之在胸、胁、腹里之内也,若匣医之藏禁器也,各有次舍。”(《灵枢经·胀论》)

汪维辉认为,这里的“N里”之后又用了“之内”,可能“里”最初用在名词之后,是表“里侧”义,“内”才指内部、中间。但如果“里”后面没有“之内”,可以把“里”理解成“里边”“内部”。汪维辉认为,这是“里”从名词到方位词转化的最初轨迹。西汉时,出现在“里”前的名词多为人体部位名词,如腹里、胸里、乳里、肉里、筋髓里等。比如:“经主病和者,其病得之筋髓里。”(司马迁《史记·扁鹊仓公列传》)“筋髓里”是指“筋肉和骨髓的内部”。“筋肉和骨髓”是身体部位名词,虽然不是最典型的三维空间,但具有一定的空间,“里”在这里表示空间的内部,已经是一个方位词了。东汉时期,“里”出现了典型的表示三维空间的用法。比如:“其有重尸多死者,急则有聚众,童子击鼓苣火,入官宫里用之,各击鼓苣火,逐官宫里。”(刘向《说苑·修文》)东汉时期还出现了“里”表抽象空间的个别用例。比如:“泛泛柏舟,流行不休。耿耿寤寐,心里大忧。”(《易林》)该例“心里”不是指人体器官——心脏的内部,而是指抽象的非实体空间——“思想里、头脑里”,表示抽象的空间。

魏晋南北朝时期,“里”作为方位词的用法开始普遍使用,“里”前的名词范围已经非常广泛,根据汪维辉[7]和黄芳[9]的考察,人体名词、处所名词、物质名词、抽象名词这时都可出现在“N里”形式中,“里”不但已经开始广泛应用于表抽象空间,而且还可以表示时间这种更为抽象的概念。汪维辉认为,在南北朝时期,“里”的大部分功能都已基本具备。如:“有扣申门者,家人咸不知,久久方闻屋里有人言:‘宾堂下有人,不可进。’”(干宝《搜神记》)该例的“屋”是典型的三维空间,“屋里”则指处所的内部空间。“顾长康画谢幼舆在岩石里。”(刘义庆《世说新语》)该例的“岩石”是实体事物,“岩石里”指岩石的内部。“俄而复吹为疾风,氛雾皆止。又吹指上浮图,渐入云里。”(王嘉《拾遗记》)该例的“云”是物质名称,“云里”则指云所笼罩的内部。“故言如梦里,赖得雁书飞。”(徐陵《玉台新咏》)该例的“梦”是抽象事物,“梦里”则表示抽象空间。“只看今夜里,那似隔河津。”(陆系《有所思》)该例的“今夜”是时间名词,“今夜里”则表示时间。

唐至五代,“里”的用法进一步扩大,“里”前名词的范围更加广泛,除了以上各类词之外,还出现了“句里”“语里”等表达形式。如:“词锋未接承当好,莫待言教句里传。”(《祖堂集》)“其妻闻夫此语,心中凄怆,语里含悲……”(《敦煌变文集》)这一时期,“里”的功能开始扩展,出现“VP里”“AP里”结构。如:“亦知如在梦,睡里实是闹。忽觉万事休,还同睡时觉。”(《祖堂集》)“师云:‘方便里收得摩?’”(《祖堂集》)

汪维辉指出,至迟到晚唐五代,“里”作为方位词已经完全发展成熟,各项功能已基本具备,其用法一直沿用到现代[7]。黄芳[9]对唐以后至明清文献的研究也证明了汪维辉论断的正确,即方位词“里”从唐以后,用法已经基本固定;到明清时,“VP里”和“AP里”结构的数量和频率较之前有所增多。比如:“至二更,乘闹里引精壮之兵来东南角上,扒过壕去,砍倒鹿角,军人一齐扒到城上,城里亦无动静。”(罗贯中《三国演义》第十八回)“他们笑里藏刀,咱们两个才四个眼睛两个心,一时不防,倒弄坏了。”(曹雪芹《红楼梦》第五十五回)“水满池塘花满枝,乱香深里语黄鹂。”(赵令畤《浣溪沙》)“梵音情切频相贶,暮雨晨风静里听。”(阿克敦《德荫堂集》)明清以后,“N里”结构承袭以前的用法,一直延续到现代汉语。

(二)“N内”结构的历时发展轨迹

汪维辉指出,先秦时期,表示“在某物里边”的方位词一般用“中”,有时也用“内”。根据笔者考察,“内”作为方位词用在名词之后,构成“N内”结构,这一用法在先秦时期就已经出现。比如:“能爱邦内之民者,能服境外之不善。”(《晏子春秋·内篇》)“反及嬴内,以无射之上宫,布宪施舍于百姓,故谓之嬴乱,所以优柔容民也。”(《国语》)这两例的“邦内”“嬴内”都表示在一定的地域范围之内。在先秦文献中,发现“内”多出现在地名或有地域义的名词之后,表示的是二维的平面空间,除“邦内”“嬴内”之外,还有“饶内”“豫内”“屯内”“关内”“畿内”“封内”“寰内”“境内”“疆内”“国内”等,这些“N内”结构都表示“地域范围内”的语义。

西汉时期,“内”用在名词之后主要还是表示地域范围之内的意义。比如:“以为不然,今夫天子踰年即位,诸侯于封内三年称子,皆不在经也,而操之与在经无以异,非无其辨也,有所见而经安受其赘也,故能以比贯类,以辨付赘者,大得之矣。”(董仲舒《春秋繁露》)

除此之外,西汉时“内”作为方位词还可以用在人体名词、处所名词、实体名词之后,表示实体空间之内。比如:“以心为五脏之主,腹为六腑之总,肠在腹内,肾在心下。”(孔安国《尚书注疏》)“帝置之于宫内,旬日而飞尽,帝惜,求之不复得。”(郭宪《汉武洞冥记》)“筵下有二铜管,上口高数尺,出筵后。其一管空,一管内有绳,大如指。”(刘歆《西京杂记》)首例的“腹”为人体名词,“腹内”则指人的腹部里面;次例的“宫”是处所名词,“宫内”是一个典型的三维空间,表示宫殿里面;第三例的“管”为实体名词,“管内”则指铜管的里面。这些“N内”结构表示的都是实体内部空间。

西汉时已经出现“内”用在表抽象事物的名词之后。如:“此论心所欲言,腹内之事耳。”(孔安国《尚书注疏》)“及列九卿,收接天下名士大夫,己心内虽不合,然阳浮慕之。”(《史记·酷吏列传》)“腹内”“心内”都不是指实体的人体器官——人的腹部或心脏的内部,而是指人的心理活动,是一种抽象范畴。“N内”结构表示抽象空间。东汉时期,“N内”结构出现了表时间的抽象意义用法。比如:“三月之气在十二月内至,故胎萌而暴长出,既性不得充满,所以多伤也。”(《太平经》)该例的“内”用在“十二月”之后,表示抽象的时间义。

魏晋南北朝时期,“N内”结构承袭东汉时期的用法,表示地域范围之内、实体事物内部及抽象范围、时间等。自魏晋南北朝时期起,经唐宋到元明清时期,“N内”的用法一直限于上述这几个意义,功能泛化不明显。如:“使相国粲告捷于太庙,大赦境内,改元麟嘉。”(崔鸿《十六国春秋》)“此虫冬月蛰在土内。”(巢元方《诸病源候总论》)“陆郎十年内位极人臣,然不及萧郎一门尽贵,官位高而有寿。”(《旧唐书·萧嵩列传》)“有多数质权人时,各质权人于不害先位质权人之利益限度内皆有索取之权。”(俞廉三《大清民律草案》)“N内”的这些用法一直延续至现代。

(三)“N里”和“N内”结构历时发展的不平衡

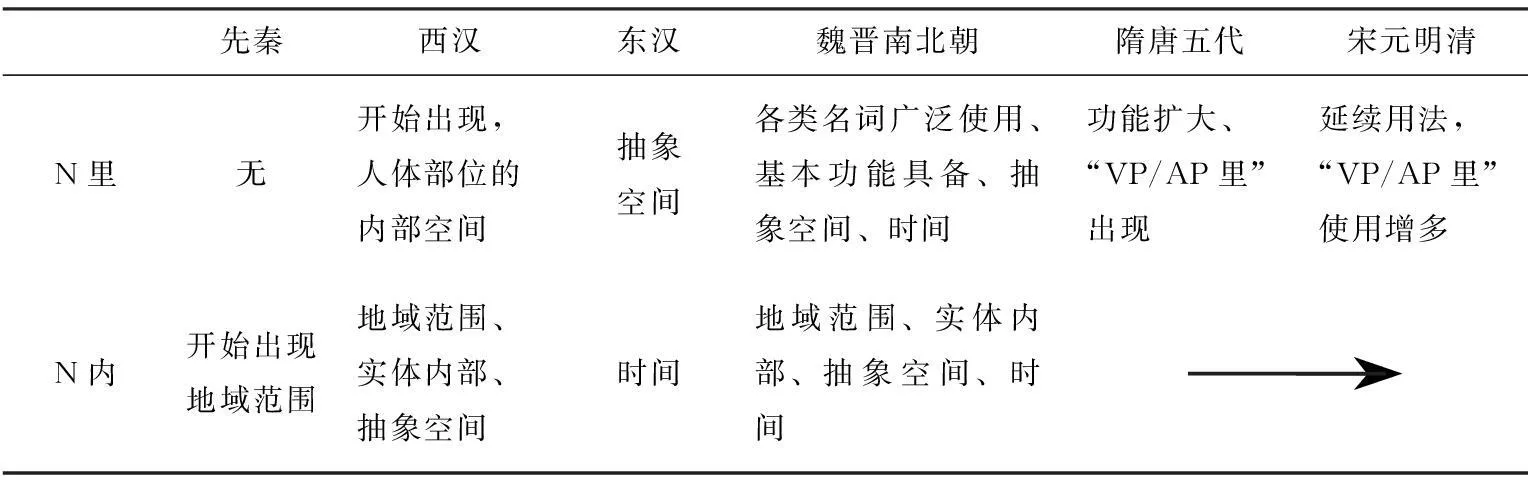

根据以上分析,我们列出从先秦至明清时期的“N里”和“N内”结构的发展轨迹(表1)。

表1 “N里”和“N内”结构的历史发展

从表1所列“N里”和“N内”结构的历时发展过程可以看出,“里”和“内”作为方位词在历时发展上呈现出不平衡性;从出现的时间来说,“N里”结构晚于“N内”结构,但是后来居上。在魏晋南北朝时期,“里”作为方位词的功能、用法已经得到迅速扩大,与各类名词(包括具体名词和抽象名词)广泛组合使用;隋唐时期,进一步扩展出“VP/AP里”的用法,并一直延续到明清时期。“N内”结构虽然在先秦时期就已出现,但在其后的发展过程中,“N内”结构从先秦时表地域范围之内,到西汉时发展出表实体事物内部和抽象空间义,东汉时发展出表时间义,之后一直到明清这几种结构都没有再发生显著的用法扩展,但它与名词的搭配范围却远不如“里”与名词搭配的范围广泛,且也没有扩展出“VP内”和“AP内”的用法。“N里”和“N内”结构在历时发展上的不平衡也延续到了现代汉语中,使得现代汉语方位词“里”和“内”在与名词的组合能力、组合范围以及功能扩展等方面均存在差异。

四、结语

方位词“里”和“内”虽然都能表示“在一定范围内”的语义,但它们与名词搭配范围、功能扩展远近、语义强调重点等方面都存在不同。本文着重从历时的视角考察二者表现的不同,从历时来源上看,“里”源于表“衣服里层”的名词“里”,“内”源于表“进入”的动词“内”,“里”和“内”语义来源的不同,使得它们的语义在交叉纠结中又各有侧重。从它们的典型用法——“N里”和“N内”结构的历时演变轨迹上看,二者的历时发展具有不平衡性,“N里”结构出现虽晚,但发展迅速,功能泛化广泛;“N内”结构出现虽早,但意义扩展范围较小,没有表现出明显的功能泛化。本文的研究也充分说明语言是动态发展的,方位词“里”和“内”在现代汉语中存在的共时差异,既有古代汉语用法的遗留,又有语言演变的结果。

参考文献:

[1]罗日新.“里、中、内”辨异[J].汉语学习,1987(4):13-16.

[2] 郭振华.方位词“内”和“里”[C]//第三届国际汉语教学讨论会会务工作委员会.第三届国际汉语教学讨论会论文选.北京:北京语言学院出版社,1991.

[3] 邓芳.方位结构“X中/里/内”比较研究[D].广州:暨南大学,2006.

[4] 杨辉.“里”“内”“中”“外”的方位意义及组配关系[D].桂林:广西师范大学,2007.

[5] 张金生,刘云红.“里”“中”“内”空间意义的认知语言学考察[J].解放军外国语学院学报,2008(5):7-12.

[6] 太田辰夫.中国语历史文法:修订译本[M]. 2版.蒋绍愚,徐昌华,译.北京:北京大学出版社,2003.

[7] 汪维辉.方位词“里”考源[J].古汉语研究,1999(2):34-38.

[8] 崔希亮.汉语方位结构“在……里”的认知考察[M]//中国语文杂志社.语法研究和探索(十一).北京:商务印书馆,2002.

[9] 黄芳.方位词“里”“内”“中”的历时考察及认知解释[D].武汉:华中师范大学,2006.

[责任编辑杨玉东]

The Semantic Origin of Chinese Location Words “li/nei” and Development of

the Structure “noun +li/nei”

CAO Shuang

(SchoolofLiberalArtsandLaw,HenanPolytechnicUniversity,Jiaozuo454000,Henan,China)

Abstract:Language is in constant development, thus the synchronic differences in modern Chinese, remains of ancient Chinese, are the result of diachronic development. This paper analyzes Chinese location words “li” and “nei” from the diachronic angle. It concludes that “li” comes from the noun “lining” and “nei” comes from the verb “enter”. This study reveals the unbalanced development of the structure “noun+li/nei”: “noun+li” appears late, but develops rapidly and its properties expands more widely; while the structure “noun+nei” appears early, but its meaning expands to a less extent and shows fewer signs of functional extension.

Key words:Chinese location words “li” and “nei”; semantic origin; diachronic development

中图分类号:H030

文献标识码:A

文章编号:1673-9779(2015)04-0456-06

作者简介:曹爽(1977—),女,河南南阳人,副教授,博士生,主要从事汉语语法研究。

基金项目:国家社科基金青年项目(13CYY053);河南省高校基本科研业务费专项资助项目(SKJYB2015-08)。

收稿日期:2015-06-24