新型城镇化与农业现代化协调发展的逻辑框架及途径

2016-01-31张锟

张 锟

(河南理工大学,河南 焦作 454000)

新型城镇化与农业现代化协调发展的逻辑框架及途径

张锟

(河南理工大学,河南 焦作 454000)

E-mail:xiaoban@hpu.edu.cn

摘要:站在国家政策指向的角度上,分析了新型城镇化与农业现代化的时代内涵,构建了新型城镇化与农业现代化协调发展的逻辑框架,并从对新型城镇化和农业现代化进行统筹规划;加大农业产业化经营和涉农产业的支持力度;加快农村人户口市民化和农民现代化速度;加快农村现代化步伐;加快城乡一体化进程五个方面提出了新型城镇化与农业现代化协调发展的途径。

关键词:新型城镇化;农业现代化;框架

一、引言

党的十八大报告明确指出,要坚持走新型城镇化与农业现代化协调发展之路,促进新型城镇化、农业现代化同步发展,这是在新形势下促进城乡关系协调发展、解决“三农”问题、全面建设小康社会的重要途径。国家型城镇化发展规划提出,要统筹城乡发展,将城镇化、信息化、工业化、农业现代化同步推进,形成以工促农、以城带乡、工农互惠、城乡一体的新型工农、城乡关系。在新中国成立后的多数时期,由于国家政策一直是围绕农村支撑城市,农业支持工业的基本思想,对城镇化和工业化的支持较多,而对农业现代化的重视不足,所以导致农业现代化进程与城镇化的发展常常处于不协调、不同步的状态之中,由此带来了诸多的现实矛盾,这不仅严重制约了农业现代化的发展,也影响了城镇化的进程。在社会主义市场经济条件下,二者之间发展的不平衡性更加突出。一方面,农业劳动力的大量转移导致农村土地管理和产出效率不高,部分地区的农村耕地甚至出现了闲置现象,加快农业现代化进程成为促进农业发展的现实需要。另一方面城市建设过程中也存在人口承载能力不足、房价居高不下、交通堵塞、垃圾运转能力不足、进城农民工社会保障及公共服务水平不足、农民工子女游走于城市教育系统之外等问题,对进一步加快城镇化进程提出了迫切要求。因此,在新的历史条件下,建构新型城镇化和农业现代化的协调发展格局具有重要的现实意义。

近几年来,围绕着新型城镇化和农业现代化协调发展的命题,国内外学者开展了一些研究,尤其是近两年,国内对新型城镇化与农业现代化的研究明显增加。赫修贵研究了新型城镇化与农业现代化协调发展的思想渊源和相互关系,认为城镇化和农业现代化协同推进的实质是人口的城镇化和人的现代化,是人、资本、产业的集聚配置[1]。王振坡、梅林、王丽艳研究了关于新型城镇化建设过程中农业产业链重构的问题,认为农业产业链的各个环节应与不同产业相互融合形成新的农业业态,促进农业可持续发展[2]。曹俊杰和刘丽娟认为新型城镇化与农业现代化之间存在着非持续、不协调、土地资源配置不合理、城乡二元经济结构阻碍城乡一体化发展等突出问题,应采取积极措施加以应对[3]。

国外对新型城镇化与农业现代化的研究早于国内,也比国内的相关研究深入。Casetti Emilio和Pandit Kavita1研究论述了一种灾难性的城镇化发展模式,城镇化发展使一个以农村为主的地区迅速发展成主要人口城市,大大忽视了农业发展需要,严重阻碍了农业经济的发展,这种以牺牲农业发展为代价的城镇化表面上看似是发展,实际是灾难[4]。T.K. Marsden 和L.G.Horlings认为农业的现代化和生态化有助于满足未来世界对粮食的需求,发展中国家尤甚。因此,农业现代化的发展对社会、文化、空间和政治等各方面都影响深远。要促进城市经济发展,必须进行真正的绿色革命,加大力度发展农产品生态经济[5]。Subhash C Ray 和Arpita Ghose通过非参数的数据包络分析方法,研究了多端输入的农业生产模式,认为它是提升农业生产效率的有效方法,在印度各州农业现代化,农村和城镇经济发展过程中有重要作用[6]。因此,要实现城镇及社会的发展,必须以采用高科技手段的农业发展为前提。

国内外研究表明,城镇化与农业现代化相互依存、相互联系、相互促进并相互制约,呈现高度的正相关关系。城镇化是农业现代化发展的必然要求,为农业现代化发展提供技术、资金等条件依托,是农业现代化发展的加速器。而农业现代化是新型城镇化发展的动力源,为新型城镇化建设提供坚实的物质支撑,是新型城镇化发展的重要保障。促进农业现代化和新型城镇化协调发展,增强农村和城镇经济发展活力,将有利于农村劳动力的有序转移和城镇的高效发展,真正地造福人民,使人民安居乐业,实现城乡共同繁荣,经济健康发展。但是,已有的研究成果虽然证实了新型城镇化建设与农业现代化建设密不可分,但对于二者如何协调发展的逻辑框架并无详细描述。鉴于此,本文从新型城镇化与农业现代化两方面出发,构建二者协调发展的逻辑框架及路径,具有重要的理论意义。

二、新型城镇化与农业现代化的时代内涵

(一)新型城镇化内涵

城镇化是由农业 (第一产业)为主的传统乡村社会向以工业(第二产业)和服务业(第三产业)、高新技术产业和信息产业(第四产业)为主的现代城市社会逐渐转变的历史过程。传统意义上的城镇化是片面强调加强城镇建设、强调非农产业的发展和人口聚集的城镇化。而新型城镇化强调以人为本,促进人口城镇化进程;强调以产业发展为支撑,促进农村人口的市民化、农村城镇化、城乡一体化和城市现代化。中国特色的新型城镇化的内涵主要涉及以下几个方面:新型城镇化更加注重土地资源的集约利用,注重新型城镇化与农业现代化、工业化、信息化的融合互动,注重贯彻生态文明理念,发展资源集约型城镇化,强调大、中、小城市的合理布局和协调发展,因地制宜的多元化发展,人口素质和生活质量的提升、城镇的基础设施完善,城乡的统筹发展,城镇外来人口的工作和生活的妥善安置等几个方面[7]。

(二)农业现代化内涵

狭义的农业现代化指的是农业生产方式的机械化,文中所指的农业现代化是指广义的农业现代化,不仅包括农业生产方式的现代化,还包括农民的现代化和农村的现代化。一是农村的现代化,即农业生产方式的现代化,是指在新的时代背景下,在市场机制和政府的扶持下,实现农业生产的科技化、标准化、信息化、机械化、生态化、产业化、水利化、社会协作化。主要指用先进的技术设备和工业产品装备农业,用科学的现代管理手段和方法管理农业,用便捷的信息技术手段发展农业,用可持续发展的先进理念监督农业,用科学的经济发展产业链武装农业。二是农民的现代化,主要包括农民的科技文化、劳动技能、法律法规水平的提升、农民身体和思想道德素质的加强,能够充分地搜集和分析市场信息,较好地预测市场发展需要。三是农村社会现代化,指的是农村社会制度、村容村貌以及农村的各种配套的公共服务和社会保障方面的完善。

(三)新型城镇化与农业现代化协调发展的内涵

所谓新型城镇化与农业现代化协调发展,就是指为了实现全面建成小康社会的伟大目标,正确处理新型城镇化和农业现代化的关系,使土地集约、城乡一体、农业和非农产业同步发展,进而促进人口平等发展和社会美好和谐。其内涵包括三个方面:一是全面建成小康社会是新型城镇化和农业现代化的共同目标,二是新型城镇化和农业现代化要统筹规划,同步进行,都得到快速发展,三是新型城镇化和农业现代化耦合式运转,互为依托,互相促进。

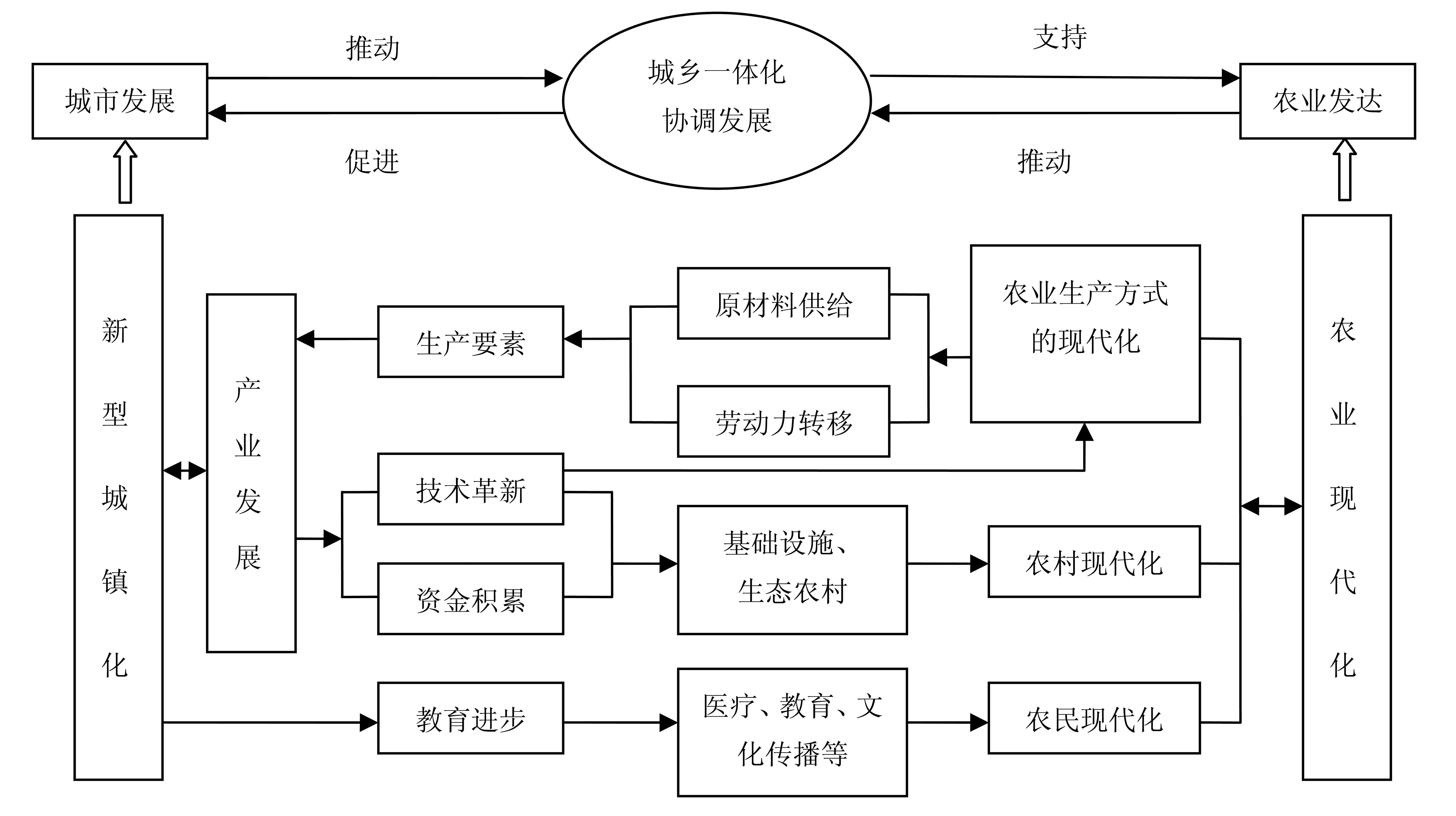

三、新型城镇化与农业现代化协调发展的逻辑框架(图1)

图1 新型城镇化与农业现代化协调发展的逻辑框架

(一)农业现代化对新型城镇化发展的推动作用

第一,农业机械化、标准化、信息化、生态化、产业化对新型城镇化发展的推动作用。首先,农业机械化的实施可以大大减少农业生产所需要的劳动力数量,使农村产生大量的富余劳动力,这些剩余劳动力则会流向各级城镇,为城市的建设和城市产业发展提供相对廉价和充足的劳动力资源,刺激了城镇商品生产和商品流通;其次,农业机械化、标准化的实施可以改变过去那种落后的耕作方式,提升生产效率,有效减少农业生产时间及劳动力等要素的投入,从而大幅减少生产成本、增加生产效益,提高产品质量,为城市居民提供质优价廉的农副产品,为城镇产业发展壮大提供了原材料支撑,从而推进新型城镇化进程[8]。再次,农业产业化的发展,大大缩短了农产品商品化的过程,使农业生产进行区域化布局、规模化生产、系列化加工、企业化管理,实现产供销一体化经营,使农业增产,农民增收。这样一来,不仅能刺激城市消费,拉动城镇第二、三产业的发展,还能缩小城乡收入差距,提升农民进城工作的生活水平。最后,农业生态化,即发展生态农业,协调农业发展与环境保护、资源利用之间的矛盾,发展生态农业、可持续农业、设计可循环发展的农业生态系统,形成农业经济效益与生态效益、社会效益的统一。其产生的环境保护效应对提升城镇环境水平,建设生态宜居城市,提高新型城镇化建设质量具有显著影响。

第二,农民的现代化对新型城镇化的推动作用。高素质农民是实现农业现代化的载体,是实现新型城镇化建设和新农村建设的最主要客体。首先,高素质的农民为新型城镇化建设献言献策献力。农民个人素质的提高使其在城镇建设的各个方面占有一席之地。现代化的农民不仅掌握土地耕种技巧,也适当掌握一些建筑施工、手工制品、经商贸易等技能,使之在农闲的时候有机会进城务工,为城市经济发展贡献力量。其次,农民为新型城镇化建设注入源源不断的人力资源。新兴城镇居民很大一部分是来自农村的转移人口,他们进入城市定居,成为城市的一员,无论是进行个体创业或是参加城市工作,都会给城镇发展带来丰富的人力资源。同时,进入城市的农民一般会将子女带入城镇,接受高水平的城市教育,为城市今后的发展注入新生力量。最后,居民的市民化水平也是衡量新型城镇化水平的一个重要因素,许多新兴城市的居民都是来自农村的转移人口,农民现代化水平的提高,带动着城镇新增人口个人素质的提高,借以带动整个新型城镇化建设水平水涨船高。因此,新型城镇化建设,需要高素质的农民,随着逐步激烈的市场竞争和现代社会生活的高科技程度逐步提升,农民只有成为懂技术、会管理、善经营的高素质新型农民,才能跟上社会发展的步伐。农民的现代化定将成为新型城镇化建设必不可少的推动因素。

第三,农村现代化对新型城镇化的推动作用。农村现代化是新农村建设的一部分,而新农村建设是新型城镇化城乡一体化建设的一个基础部分,因此,农村现代化建设在作用上类似于新型城镇化。首先,新型城镇化倡导城乡居民均等地享有社会发展成果,农村的现代化正是对这一内涵要求的切实履行。农村现代化改善了农村基础设施的建设水平,改善了农民住房条件、通信条件、交通条件、电力条件、水力条件等,使广大农民享有城镇居民拥有的基本生活条件,是国家不断致力于缩小城乡差距,建设社会主义新农村的表现。其次,新型城镇化建设倡导加快城乡一体化进程,把城市与乡村、城镇居民与农村居民作为一个整体,统筹规划。因此在进行农村现代化建设时,应与城镇建设协调起来,使城乡建设在土地规划、生态保护、产业发展、政策待遇等各方面相协调,推动城乡一体化建设进程。最后,农村的现代化为农民的生活条件和个人素质的提升提供了空间和物质载体,提高广大人民的生活水平是新型城镇化建设的根本目标,这里的人民既包括城镇居民,也包括农村居民。农村现代化建设为居民生活水平的提高提供了物质载体,是新型城镇化建设过程中必不可少的一环。

(二)新型城镇化为农业现代化提供必要支持

第一,新型城镇化的发展有利于农业机械化、标准化、信息化、生态化、产业化水平的提升。首先,城镇第二产业发展如工业、建筑业,以及餐饮、商贸等第三产业需要大量的农村劳动力,农村劳动力向各级城镇的流动,使耕地集中在少数人的手中,使农业生产的集约化、规模化、机械化和专业化成为可能。其次,新型城镇化建设促进城镇经济的发展,经济发展带动生产技术、通信技术、营销技术、管理技术的提升,为新型农业化发展提供各种技术支撑。城镇的科学知识服务业和资金、信息、技术支撑和推动了农村产业的发展。最后,伴随着新型城镇化的发展,农民和市民的生活水平将得到大幅提升,城市人口的比例也将不断提高,对农产品的质量和数量要求也会越来越高,为农业经济发展带来了巨大的市场需求。新型城镇化对农业生产产品的质量与数量的双重要求,会拉动农业机械化和农民现代化的进程,提高农业生产率,从而促进农民增收,这又间接地推动了农村现代化的发展,有利于农业现代化的发展。

第二,新型城镇化使城乡基础设施建设不断完善,尤其是在教育、医疗等关系国计民生的很多方面有大幅度提升,有助于农民现代化的实现。首先,新型城镇建设中经济发展的辐射作用带动农民发家致富,农民在经济发展大潮的影响下自觉学习先进的农业生产技术、农产品加工技术、农业产品包装技术和经销技术等,完善农民自身经营理念,使农民摆脱以往销售初级产品的单一经营模式,将农产品向深加工、精包装的方向发展,提高农民收入水平。其次,新型城镇化建设使城镇教育资源不断向农村地区扩散,有助于提高农民个人文化素质。城镇化的发展会产生扩散效应,拉动周边地区的经济发展,城镇是周边农村地区的知识文化中心,城镇的服务资讯站以及各种文化宣传和娱乐活动能有效地开阔农民的视野,提高农民的素质,进一步加强农民的现代化以及农业现代化发展。

第三,新型城镇化为农村现代化提供物质基础和知识技术支撑。首先,城镇第二、三产业的发展为农业现代化建设提供经济基础。新农村建设需要改善农村住房、电力、水利、通信等基础设施建设,这是城镇企业,尤其是第二产业内的企业基本工作内容。这些企业可以为农村现代化建设提供专业化服务,提高新农村建设质量和效率。其次,新型城镇化建设过程中会合理规划城乡布局,利用城镇先进的房地产建设技术为新农村建设设计良好的施工方案,并使之与城镇建设相配合,进一步加大农村居民享受社会经济建设成果的程度。最后,国家在新型城镇化建设过程中越来越注重对环境的保护,发明创造了一系列的环境保护措施,投资新建了一系列的环境保护设施。因此,在农村现代化的建设过程中,可以吸取城镇建设的先进经验,利用城镇已有的科研成果和设备设施,为建设生态乡村做准备。

四、新型城镇化与农业现代化协调发展的途径

(一)对新型城镇化和农业现代化进行统筹规划

要实现新型城镇化和农业现代化的协调发展,必须按照规划先行的方针,在进行城镇化、工业化、信息化和农业现代化“四化”统筹规划时,优先统筹规划新型城镇化和农业现代化,并把农业现代化放在突出位置,使农业现代化的发展优先于城镇化、工业化和信息化,尽快补上农业发展的“短板”。要优先对以粮食生产为主要区域的农业主产区的新型城镇化和农业现代化进行战略规划,对农业主产区的城镇乡村布局、人口分布与转移、土地节约利用、农业特色及经营、农产品加工产业发展、基础设施建设与完善等进行科学规划,构建新型城镇化和农业现代化相互依托和有机结合的宏观架构。要通过财政转移支付、城镇化建设项目贷款优先等方式,制定合理的产业发展和财政金融政策,对新型城镇化和农业现代化的协调发展进行持续的倾斜,引导市场关注和支持农业主产区的城镇化和农业现代化的建设,引导大中城市带动农业主产区的中小城市。

(二)加大农业产业化经营和涉农产业的支持力度

要实现新型城镇化和农业现代化的协调发展,既要加大对农业经营的支持力度,又要加大对涉农产业如食品加工业等的支持力度。就农业产业化经营而言,一要通过土地流转和村庄整顿,因地制宜地建立与城镇化发展规划相统一的新型居民社区和规模经营农业产业区,建立与农机装备相适应的机耕道以及用于放置农业机械的厂库房等基础设施,为应用先进的超大型农业耕作机械进行农业劳动打好基础。二要加大相关部门对农业化工和农机装备产业的支持力度,如加大对有机农药、绿色化肥、精量播种、深耕机械、精良施肥、全自动收割机械的补贴力度,鼓励研制和生产农业化工产品、农业机械装备,并给予相关研制和生产企业适当的经费补贴和政策优惠,积极提倡应用高效率、低污染、低能耗的先进农机设备,逐步实现农业耕、种、收的机械化。三要引导农业向有机农业发展,增加农民的可持续收入,提高农民生活水准,使城镇功能更加完善,加快建设城镇化的速度。把先进的科学技术知识广泛应用于农业,重点用现代的科学技术和科学管理方法武装农业,使农业逐步发展成为技术含量高,生产效率高,环境污染少的现代农业。四要制定资金扶持政策引导社会资金投资农业经营,引导高素质农民转化为掌握先进技术的专业化新型农民,创新农业产业化经营模式,逐步实现农业生产的区域化、规模化、企业化、专业化、市场化和社会化。

就涉农产业发展而言,要通过发展优势农产品加工业等涉农产业,支撑新型城镇化建设。各地可以以新型城镇化规划的城镇节点为据点,以周边乡村为依托,结合本地的农产品优势,发展具有特色的专业村、专业镇,建好特色农产品基地,发展以本地农产品为原料、经济效益好、市场需求大的农产品深加工业,通过本土产业的聚集效应,吸引周边乡村的剩余劳动力就近择业和就近就地城镇化。一方面可以缓解大城市的人口压力,减少人员流动频率以及人员流动导致的诸多问题;另一方面还可以吸引周边的农村劳动力向乡镇转移,加快中小城镇的经济发展和城镇化进程。同时,利用大量的剩余农产品对农产品进行深加工,既延展创造了农产品经济价值,增加了农民收入,又能促进农村的经济发展,为城镇化建设提供支持[9]。

(三)加快农村人户口市民化和农民现代化速度

要实现新型城镇化和农业现代化的协调发展,就要加快农村人口市民化和农民现代化速度。就农村人口市民化而言,一方面,可以通过户籍制度改革,使农村转移人户口就业市民化。各类城镇要按照国家新型城镇化规划(2010—2020)的要求,健全农业转移人口落户制度,根据综合承载能力和发展潜力,以就业年限、居住年限、城镇社会保险参保年限等为基准条件,因地制宜制定具体的农业转移人口落户标准,引导农业转移人口在城镇落户的预期和选择;另一方面,可以因地制宜地在规划的城镇建设居民社区,引导农民就近集中居住,引导富余劳动力就近就地创业就业。

就农民现代化而言,可以利用各种形式的教育来提升农民和农民工的技术和文化素质,可以利用各种形式的农业机械设备售后培训班、城镇就业前培训以及各种形式的娱乐文化活动来提升农民素质,还可以通过建设农村图书馆和运用手机、互联网、广播、电视等媒体来提升农民的基本从业素质。在农村坚持不懈的开展义务教育,着力推动中等教育,重视农民的职业教育,并积极探索农村教育市场化的模式和实现途径,使之能够顺应我国农民变市民的城镇化建设需要。

(四)加快农村现代化步伐

第一,要科学规划和统筹利用城乡土地资源,提高土地利用效率。保证城镇建设用地和农村建设用地的等价流转交换。应遵守“盘活存量,减少增量”的基本原则,严格控制新增建设用地项目,积极盘活和利用好各类待建的建设用地。要坚持保证耕地优先的原则,加强惩处私自变农村耕地为宅基地的私自违建、扩建行为,加强对废弃宅基地、废弃耕地、废弃工业厂房、建筑废弃地的统一管理和回收利用,各类工业园区和土地耗用型项目的申请和规划,必须经过严格的用地评估。要加大对土地资源保护的力度。加强水土流失和土地沙漠盐碱化的环境保护和治理力度,多植树造林,因地制宜地进行农业生产,达到耕地保护和经济效益的双丰收[10]。第二,要切实维护农民权益,持续提高农民收入。要通过改革家庭承包联产责任制,完善土地征用补偿制度,规范土地流转交易行为,切实保护好农村土地集体所有者的合法权益。鼓励相关政府部门开发以土地换社保,以土地换股权,以土地换工作等多种形式的土地交易制度,使失地农民不失业、不失利,保障失地农民的正常生活质量。要提升区域信息化和科技化服务水平,构建农村科技化信息化服务平台,增加农民信息来源,用现代的科学技术和科学管理方法武装农业,拓宽农民增收渠道,增加农民收入,进而促进农村现代化建设。第三,着重提升农民的生活水平、改善村容村貌。加快农村基础设施现代化建设步伐,特别是农业生产所需的基础设施,如灌溉、运输等基础农业基础设施建设。加强农村电网改造,确保村村通电,改造农村危房,统一规划住房,建立农村娱乐社区、老年人俱乐部和儿童日托所,实施农村清洁工程,开展农村环境综合整治。加强对污水乱泼、垃圾乱倒、粪土乱堆、畜禽乱跑、柴草乱垛的综合治理活动。加强对农村垃圾的综合整治,建立专门的垃圾堆放点,改善农村面貌。加快完善和提升农村医疗服务系统和社会保障体系,适度增加对农民的财政转移力度,提高农村的扶贫水平和质量。

(五)加快城乡一体化进程

要实现新型城镇化和农业现代化的协调发展,就必须均衡城乡发展,要以城乡一体化的新型城镇化发展规划为引领,从基础设施、公共服务、社会保障等方面缩小和消除城乡差别,加快城乡一体化进程。第一,要通过对道路交通设施、水利电力热力等管网设施、污水和垃圾处理设施、公共园林和绿地等基础设施的规划、建设和完善,保证大中城市生产生活基本需要的基础设施保障功能逐步延伸覆盖到中小城镇和乡村,改善和优化落后地区的生产和生活环境。第二,要打破行政区划的限制,合理布局和统一标准建设和改造学校、医院和科技文化体育服务机构,鼓励大中专优秀师范类、医学类等毕业生到落后地区任职,并给予其一定的物质奖励。要妥善安置城镇外来务工人员的住房问题,加强公共廉租房、经济适用房等各种保障性住房建设,加强对棚户区的改造,合理限定企业的农民工住房条件,保障外来务工人员的最低住房标准和最低生活保障,并要确保外来务工人员的子女能够和城市孩子一样得到应有的教育。逐步实现城乡公共服务的均等化。第三,扩大社会保障覆盖面。要通过城乡户籍制度的改革,剥离附属在户籍之上的各项福利,从而消除城乡社会保障在户籍上的根源区别。完善外来务工人员在失业保险、医疗保险、养老保险、生育保险、工伤保险等方面的权利,逐步使其融入城市。加大政府对农村地区的财政支持力度,目前农村较常见的医疗保险存在后续保障困难,报销比例不高等问题,而养老保险存在缴费金额多,覆盖面较窄等问题,应充分地整合新型农村合作医疗制度和城镇居民基本医疗保险制度,统筹城乡居民养老和医疗保险,统一城乡缴费标准和城乡待遇水平,推动社保体系由城乡二元保障向城乡一体化保障转变,真正确保农民和市民一样,病有所医,老有所养[11]。

五、结语

农业现代化是新型城镇化发展的基础,而新型城镇化又为农业现代化发展提供必要支持,二者相互依存,相互制约。只有实现二者的良性互动才能促进农业现代化和新型城镇化的健康发展。首先,要建立二者协调互动的发展机制,不能以牺牲农业和粮食为代价来发展城镇化;要以农业现代化的实现为基础,良性推动城镇化发展;以城镇化中产业发展、公共服务、社会保障和科技信息服务的完善为支撑,推动农业现代化发展,引导农村劳动力有序转移。其次,要合理选择新型城镇化与农业现代化协调发展途径,包括对新型城镇化和农业现代化进行统筹规划;加大农业产业化经营和涉农产业的支持力度;同步加快农村人口市民化和农民现代化速度;加快城乡一体化和农村现代化的步伐等,促进人口、土地、环境、资金等资源的合理配置,真正实现新型城镇化与农业现代化的协调发展。

参考文献:

[1]赫修贵.城镇化和农业现代化协同推进研究[J].理论探讨,2013(6):96-99.

[2]王振坡,梅林,王丽艳.新型城镇化进程中我国农业产业链重构研究[J].江淮论坛,2014(3):12-18.

[3]曹俊杰,刘丽娟.新型城镇化与农业现代化协调发展问题及对策研究[J].经济纵横,2014(10):12-15.

[4]EMILIOL CASETTI,KAVITAL PANDIT.Catastrophe model of urbanization[J].ISA, Research Triangle Park, NC, USA.1984:201-206.

[5]MARSDEN T K,HORLINGS L G.Towards the real green revolution? Exploring the conceptual dimensions of a new ecological modernization of agriculture that could ‘feed the world’[J].Global Environmental Change,2011(5):441-452.

[6]C RAY SUBHASH,GHOSE ARPITA.Production efficiency in Indian agriculture: An assessment of the post green revolution years [J].Omega,2014(4):58-69.

[7]阎东彬,张明艳.新型城镇化转型若干思考[J].人民论坛,2013(35) :88-89.

[8]程丹,薛莎莎,郭丽娟,等.城镇化与农业现代化的耦合关系研究[J].安徽农业科学,2013(3):1359-1361.

[9]耿明斋.新型城镇化引领“三化”协调发展的几点认识[J].经济经纬,2012(1):1-7.

[10] 张杨,严金明,石义.新型城镇化背景下的国土生态文明战略框架设计研究.中国土地科学[J].2013(11):11-17.

[11] 赵玉红,陈玉梅.我国城镇化发展趋势及面临的新问题[J].经济纵横,2013(1):54-56.

[责任编辑王晓雪]

The Logical Framework of Coordinated Development of New-type

Urbanization and Agricultural Modernization

ZHANG Kun

(HenanPolytechnicUniversity,Jiaozuo454000,Henan,China)

Abstract:From the perspective of national policy, the connotation of new-type urbanization and agricultural modernization was first analyzed, then the logical framework of their coordinated development was built, and finally, the approaches to coordinated development were put forward: making an overall plan for urbanization and agricultural modernization, strengthening policy support for the industrialization of agriculture and agriculture-related industries, accelerating the process of peasants’ citizenization and modernization, speeding up the pace of village modernization and process of urban-rural integration.

Key words:new-type urbanization; agricultural modernization; framework

中图分类号:F291

文献标识码:A

文章编号:1673-9779(2015)04-0413-07

作者简介:张锟(1962—),男,河南鹿邑人,高级经济师,主要从事产业经济和城市经济的研究。

基金项目:河南省高等学校哲学社会科学创新团队支持计划(教社科〔2014〕1026号);河南省哲学社会科学规划项目(2014BJJ038);河南省哲学社会科学规划项目(2015BJJ003)。

收稿日期:2015-08-06