我国“211工程”大学高层领导群体特征的履历分析

2016-01-18高八民

我国“211工程”大学高层领导群体特征的履历分析

高八民

(北京师范大学教育学部, 北京100875)

摘要:以我国112所“211工程”大学的567名高层领导的履历资料为基础,对大学高层领导的群体特征进行实证分析,结果显示:(1)在人口统计学特征上,我国大学高层领导以55岁左右的汉族男性为主,越是高水平的大学,其高层领导越可能是年长者,女性难以晋升的“玻璃天花板”现象依然存在,但不存在民族歧视;(2)在学术特征上,行政领导相对于党委领导、正职领导相对于副职领导,无论是学历、职称还是国际化水平上都有着更高的要求,且理工科背景出身相比其他背景来说,担任高层领导的机会更大;(3)任职特征上,越是高水平大学,其高层领导的任职经历往往越丰富,党委领导相对于行政领导有着更丰富的任职经历,较高比例的正职领导具有体制外任职的经历且来自于外部选拔,但总体看来,内部晋升仍是领导的主要晋升方式。

关键词:“211工程”大学;高层领导;群体特征;履历分析

[中图分类号]G647[文献标志码]A

收稿日期:2014-08-30

基金项目:国家自然科学

作者简介:喻恺(1985-),男,江西临川人,上海交通大学高等教育研究院院长助理,教育学博士,副研究员,主要从事高等教育管理研究;

DOI:10.15998/j.cnki.issn1673-8012.2015.01.012

一、引言

在任何一个国家,大学高层领导对于大学的发展都有着极其重要的影响。尽管大多数学者认为建设一流大学最关键的是大学的运行机制,但机构本身并不能成为推动创造的动力,因而必须考虑大学的其他因素。弗雷克斯纳就曾认为“美国式的组织本身没有创造美国大学的精华”,“如果没有大学校长,当前发展阶段的美国大学就会失去它们的精华”[1]。同样,在中国大学中“几乎所有领导都强调,选好领导班子是办好一所大学的关键中的关键”[2]。因此,在我国完善现代大学制度和建设一流大学的进程中,探讨大学高层领导的群体特征对于我国高校建设以及领导个人的发展都有着积极的作用。

就拥有目前世界范围内最发达的高等教育的美国而言,其大学普遍实行董事会制,校长由董事会任命,是董事会下的首席执行官,校长、教务长、学院院长、系主任构成了大学行政管理的一条主线,同时还设有负责教育、研究、学生事务、财政、外事交流等工作的副校长若干。一般情况下,选聘副校长的最终决定权在校长,招聘委员会只负责提出建议[3]。因此,在某种程度上,美国大学校长成了整个大学的神经中枢,正如埃利奥特(Charles W. Eliot)之于哈佛、安吉尔(James B. Angell)之于耶鲁、吉尔曼(Daniel C. Gilman)之于霍普金斯大学一样,他们对于大学改革和发展起着至关重要的作用。我国大学内部治理结构与美国不同,1999年通过的《高等教育法》规定“党委统一领导学校工作,支持校长独立负责地行使职权”,即党委领导下的校长负责制,使得我国大学党委和行政两条管理主线并存。大学高层领导无疑包括党委领导和行政领导两个部分,校党委书记和校长分别是党委和行政的最高指挥,下设党委副书记、副校长、纪委书记等高层领导,每所学校一般设置9到11名不等,一些领导有时兼党委和行政双重职务。因此,尽管我国在新中国成立以来也曾出现过如马寅初、周培源、陈垣、郭沫若等一批杰出的大学校长,然而这显然不能成为过分夸大校长作用的理由,尤其是在大学办学规模不断扩大、大学事务日益多元和复杂的今天,研究国内大学领导更不应局限于大学校长个人,而应扩大到对大学高层领导群体特征的关注。

二、文献综述

大学内部治理结构上的差异使得大学校长以及高层领导在内部管理上所扮演的角色不同,作用也不同,因而相关研究中,国内外不同的研究者在研究对象的选取上也会有所差异。国外有关大学高层领导的研究主要集中在对大学校长的研究上。以高等教育发达的美国为例,弗莱克斯纳认为校长是勇敢的拓荒者;哈钦斯则认为大学需要有一个终极愿景,而校长必须认出这一愿景,他必须是一个麻烦制造者;克拉克·克尔更是从多元巨型化大学的角度出发,认为校长主要是个“调解者”[4]。尽管在不同时期研究者对于大学校长角色有着不同的期待,但总体来看对于大学校长的研究始终是一个热点。从国情出发,国内有关大学高层领导的研究多以校长和党委书记为研究对象。在高校领导的角色定位方面,王洪才从现代大学的视角出发,认为所有的大学校长都应该扮演四种角色:学术利益的代言人、国家教育政策的执行者、学术发展的领导人、社会利益的主动反映者[5]。薛天祥从历史经验出发,认为大学校长首先应当是教育家,其次应是优秀的管理专家,理想的大学校长角色应该有三种模式:一是教育家加管理专家校长模式,二是教育家校长加管理专家副校长的校长集合模式,三是教育家党委书记加管理专家校长模式[6]。韩春虎进一步厘清了党委书记和校长的关系:党委书记和校长是领导者与管理者的关系,而并非领导者与被领导者的关系,党委书记应是大学的重要领导者,并非管理运行中心主管[7]。林挺进等采用精英二分理论对我国75所教育部直属大学校长和书记的角色差异进行了实证分析,发现相对于大学校长的角色,书记的职位往往要求有较深的党内资历;相对于书记的职位,校长的角色往往更加强调教育背景[8]。

在大学高层领导的群体特征方面,美国教育理事会(America Council of Education,ACE)从1986年开始,曾先后七次对全美校长进行了调查。2001年的调查结果指出,美国高校校长以拥有博士学位、年龄在58岁左右的美国白人为主;大学的学术水平越高,校长中拥有博士学位的比例越高,平均年龄也越大,但女性和教育专业背景出身的比例则越小;职业背景上约75%的来自任职高校以外,85%以上来自高等教育系统内;校长们的工作主要集中在筹资、规划、预算和处理社区关系上[9]。2012年的调查结果显示,美国高校校长以61岁左右的男性白人为主,但少数民族的比例达到10%以上;在学科特点上主要以教育学科(占38%)、人文学科(占14.2%)和社会学科(占11.9%)为主,84%的校长具有博士学位;约75%的校长来自任职高校以外,85%来自高等教育系统内;有博士学位授予权的大学越来越倾向于在教育机构之外招聘校长[10]。从总体趋势上看,校长的平均年龄、女性和少数民族校长的比例以及具有博士学位的校长的比例都在提高,来自校内和来自教育系统以外的校长仍保持一定比例,但是学术水平越高的大学越是倾向于校外招聘,校长的工作职责尽管在公立高校和私立高校中会有所不同,但筹资、规划和预算仍是所有高校校长的主要任务。

国内对于大学高层领导群体特征的研究起步相对较晚,也少有专门的组织机构对大学高层领导进行长期的调查研究。已有文献中,研究对象多为民国时期大学校长如蔡元培、梅贻琦、张伯苓等,对新中国成立之初关于大学校长的研究不多。近年来,随着《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》的颁布,国家对大学党委、校长依法落实职权和建立大学章程提出了新的要求,关于大学领导的角色定位和群体特征的研究开始受到重视。尚冠军和郭俊对115所“211工程”高校大学校长职业背景进行分析发现:我国大部分大学校长来自高校系统,职业经历和工作单位比较单一,绝大部分大学校长没有海外工作经历,副校长的任职经历是成为大学校长的重要渠道,且大学校长的职业背景对于其治校理念和办学实践具有重要的影响[11]。姜朝晖对我国首批34所“985工程”高校的校长国际化现状进行了调查,发现绝大部分校长都有国外访学或留学经历,有丰富的教育思想和先进的大学理念,能够把握教育规律进行大学治理[12]。白保中等根据李清川主编的“中国知名大学校长访谈录”中的资料,在全国排名前50的大学中选取了22位校长的信息进行分析,发现他们具有以下群体特征:以40年代出生在南方江浙一带的人为主,绝大部分是出自理工科专业且学历较高的男性;一部分受过上山下乡运动和文革的影响,也有一部分留学于发达资本主义国家[13]。柏美屹等基于简历信息对我国36所师范大学校长的群体特征进行实证分析,发现我国师范大学校长中男性占绝大多数,且年龄层次分布相对集中;求学背景多元但“近亲繁殖”现象严重;学位层次和国际化程度偏低,且“重理轻文”;学术造诣深厚,但对高等教育研究不足;工作经历简单,且主要来自内部选拔[14]。王饮寒等对我国“985工程”高校女性高层领导进行了简历分析,发现她们相对年龄偏大、学历和学术背景高、占领导人数比例低、以副职居多、以党委领导居多且以内部晋升为主[15]。

总体而言,从研究对象上看,已有文献中研究大学校长的文献较多,涉及党委书记等大学高层领导群体的研究较少;从研究的时间、空间看,对美国巨人时代和我国民国时期大学校长的研究较多,涉及新中国成立以来和当前的大学校长的文献则较少;从研究内容上看,关于大学校长的角色、遴选、任期以及某一方面特征的研究较多,而有关大学高层领导的群体特征的研究较少;从研究方法上看,对校长和书记的角色定位和职权分工等方面的质性研究较多,对大学领导群体特征的量化研究较少,基于履历统计数据的研究则更为有限;从样本的选取上看,基于我国“985工程”大学校长的小样本数据的研究较多,而基于较大数据样本的“211工程”大学高层领导的研究则较少。鉴于此,笔者以112所“211工程”大学高层领导的履历资料为基础,对目前我国大学高层领导的群体特征进行分析和探讨。

三、实证分析

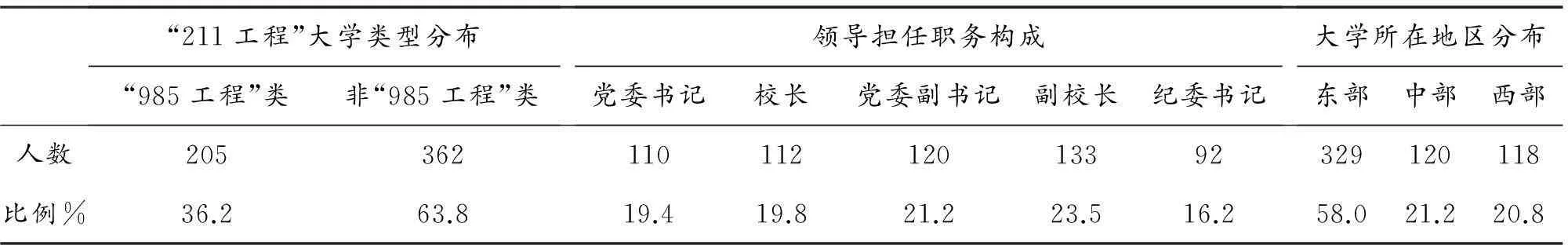

本研究选取我国112所“211工程”大学的高层领导作为研究对象,具体包括校长、党委书记、党委常务或第一副书记(大学官网中排名最靠前)、纪委书记、常务或第一副校长等,采用机械抽样的方法,在每所学校中选取5~7名高层领导,对信息不完整的予以删除,共获得567名领导的数据,基本取样分布如表1。由于我国大学官方网站中领导的顺序与统计变量的信息无关,因此取样能够合理代表我国“211工程”大学高层领导的情况。为了确保信息的真实性,截至2014年3月29日,所有数据资料均来自各大学官方网站和相关权威网站中的公开资料。

表1 567名“211工程”大学高层领导取样分布

研究选取履历分析法(Curriculum Vitae Analysis,CV),也称简历分析法。该方法早期仅被用作补充信息或者事后补充,作为主要数据来源系统使用首倡于20世纪90年代末美国佐治亚理工学院开展的一项“研究价值描绘”(Research Value Mapping Program,RVM)的科研项目。该方法主要以研究对象的履历作为数据来源,对履历中的信息进行编码并借助相关统计方法来分析职业发展轨迹、流动模式和集体职业特征等。本研究主要根据“211工程”大学领导履历信息的同质性等特征,提取三大类共15项数据信息来探讨高层领导的群体特征(见表2)。所采取的统计方法主要有描述性统计、T检验和卡方检验。

(一)人口统计学特征

1.从性别上看,男性高层领导占绝大多数且担任正职的比例显著高于女性,男性领导在学术背景上也显著优于女性领导

随着女性社会意识的不断增强,接受高等教育的女性越来越多,社会参与度也在不断提高。现代管理学也充分肯定了女性的领导力。有学者依据生物学和心理学上的证据总结出女性在语言、社交、思维以及耐力上均有着不同于男性的特点,这些特点在管理中有着不可替代的优势[16]。但在我国高等教育系统中,尽管也曾出现过如吴贻芳、谢希德、韦钰等一批杰出的女校长,但2011年王迎军出任华南理工大学校长成为当时“985工程”高校唯一的女校长的事实,暴露出高校女性领导者之路仍然充满荆棘。从112所“211工程”大学高层领导信息的描述性统计结果来看,男性所占比例高达88.5%,远远高于女性。其中,校长、党委书记、纪委书记、党委副书记和副校长中,男性所占比例分别为96.4%、90.9%、77.2%、85%和91.0%。如果把校长和党委书记作为正职、其他归为副职来看,则正职领导中男性比例为93.7%,显著高于女性,所有女性领导中副职所占比例为78.5%。此外,在男性领导中,有博士学位、教授职称、海外经历的各占62.4%、74.9%、48%,而相应比例在女性领导中分别为40%、53.8%、33.8%,均显著低于男性的比例(χ2分别为12.735**,12.791***,4.641*)。获得院士或取得海外博士的女性领导仅各有1名。

2.从年龄上看,男性领导年龄平均高于女性领导,“985工程”大学领导年龄平均高于非“985工程”大学

对于大学领导的年龄描述通常使用两种指标:一是大学领导初任职时的年龄,另一个是某任意时间点上的平均年龄。本研究主要选取在当前时间点上的平均年龄来揭示现状。总体看来,我国大学高层领导的平均年龄为55.17岁。其中,男性平均年龄为55.22,略高于女性的54.78;“985工程”大学领导平均年龄为55.6,略高于非“985工程”大学的54.93,但均没有显著差异,这与我国学者张光进的研究结论基本一致。此外,非“985工程”大学中50~59岁之间的领导所占比例显著高于“985工程”大学,“985工程”大学中60及以上年龄的领导所占百分比则显著高于非“985工程”大学(χ2=12.811**),这也在一定程度上说明了越是高水平的大学,其高层领导更可能是年长者。

表2 “211工程”大学高层领导的履历信息

3.从民族上看,绝大多数为汉族,但在学术与任职特征方面汉族与少数民族之间并没有显著差异

整体来看,大学高层领导中绝大多数为汉族,占95.1%,少数民族仅有4.9%;少数民族女性则更少,仅有2人。在少数民族领导中,具有博士学位的占46.4%,具有海外留学或访学经历的占35.7%,取得海外博士学位的占17.9%,教授职称的比例为60.7%,但没有院士。比较而言,除取得海外博士的比例较低之外,汉族领导在其他方面的比例均略高于少数民族领导,但卡方百分比检验结果表明没有显著差异。同时,在不同职务和不同类型学校之间,汉族与少数民族的比例也没有显著差异。这表明尽管在我国大学中,汉族占有绝大多数,但这仅仅是我国各民族人口比例和各民族高级知识分子比例在高等教育领域的反映,并不存在民族歧视问题。

(二)学术特征

1.高层领导中,正职领导相对于副职领导、行政领导相对于党委领导,都更为看重学位和职称,比较而言,理工科高学历背景出身在领导选拔中更有优势

从取得学位上看,在所有“211工程”大学高层领导中,具有博士学位的占59.8%,硕士学位的占22.6%。其中“985工程”大学领导中,具有博士学位的占63.9%,略高于非“985工程”大学的57.5%,但没有显著差异(χ2=2.726)。但在正职领导中,取得博士学位的占69.8%,显著高于副职领导的比例53.3%(χ2=15.415***);在行政领导中,取得博士学位的占81.2%,显著高于党委领导的比例43.5%(χ2=82.555***)。取得博士学位的领导中,具有理工科背景的占56%,显著高于其他学科背景所占的百分比(χ2=66.568***)。

从职称上看,在所有领导中,具有教授职称的占72.5%。在正职领导中,具有教授职称的占82%,显著高于在副职领导中的比例66.4%(χ2=16.494***);在行政领导中,具有教授职称的占93.9%,显著高于在党委领导中的比例56.2%(χ2=98.98***);非“985工程”大学领导教授比例高于“985工程”大学,但无显著差异。

从院士比例来看,所有领导中院士所占比例为7.1%。“985工程”大学领导中院士比例为13.2%,显著高于非“985工程”大学的3.6%(χ2=18.318***);担任正职的领导中院士比例为13.5%,显著高于担任副职的比例2.9%(χ2=23.212***)。全部院士都在行政领导岗位上。

从学科背景来看,所有领导中,工学、理学和经济学背景的领导各占33.7%、13.8%、10.8%,管理学和教育学背景的仅为8.3%和3.2%。工学、医学背景的领导在行政领导中的比例显著高于在党委领导中的比例;法学、管理学、教育学、历史学和哲学背景的领导在党委领导中的比例则显著高于在行政领导中的比例(χ2=71.382***);担任正职的领导中,法学背景领导的比例显著低于担任副职的领导(χ2=22.788*)。

2.高层领导中有海外经历的比例不到一半,正职领导相对于副职领导、行政领导相对于党委领导都具有更高的国际化水平,且越是高水平大学,其领导的国际化水平越高

伴随着高等教育国际化的趋势和大学发展对领导国际化学术背景的现实要求,海外经历也成了高校领导选拔的一个重要指标。统计结果显示,我国“211工程”大学中具有海外访学或留学经历的高层领导的比例依然偏低。在所有高层领导中,有海外经历的占46.4%,这个比例在“985工程”大学中为57.6%,显著高于非“985工程”大学的40.1%(χ2=16.128***);担任正职的领导具有海外留学和访学经历的占57.7%,显著高于担任副职的比例39.1%(χ2=18.644***);行政领导中具有海外经历的比例为68.2%,也显著高于党委领导的比例29.8%(χ2=82.281***)。

在所有高层领导中,取得海外博士学位的占9.5%。在“985工程”大学领导中,这个比例为13.2%,显著高于非“985工程”大学的比例7.5%(χ2=4.956*);在担任正职的领导中占12.6%,显著高于担任副职的比例7.5%(χ2=4.040*);行政领导中具有海外经历的比例为16.7%,也显著高于党委领导的比例4.0%(χ2=26.033***)。

(三)任职特征

从担任院长或教务长经历来看,在所有高层领导中,有担任院长或教务长经历的占43.6%。在行政领导中,这个比例为62.9%,显著高于在党委领导中的比例28.9%(χ2=65.325***),但在正职和副职、“985工程”和非“985工程”大学领导之间没有显著差异。

从体制外任职经历来看,有体制外任职经历的领导占所有高层领导的比例为24.5%。这个比例在担任正职的领导中为33.8%,显著高于副职领导的比例18.3%(χ2=16.938***);在党委领导中的比例为31.7%,显著高于行政领导的比例15.1%(χ2=20.656***)。

从是否是校友的角度来看,曾就读于任职学校的领导占所有高层领导的比例为62.1%。这个比例在正职领导中为45.5%,显著低于副职领导的比例72.8%(χ2=42.635***);在“985工程”大学领导中为70.7%,显著高于非“985工程”大学的57.2%(χ2=10.207**);在党委和行政领导之间没有显著差异。

从晋升方式上看,所有领导中属于内部晋升的领导所占比例为69.7%。这一方面说明了现任领导中大多曾多年工作于任职高校,对任职高校的内部治理环境和复杂人际关系都有着深入的认识和了解,另一方面也说明了领导对于不同风格大学的优势的借鉴可能略显不足。此外,在副职领导中,这个比例为82.9%,显著高于正职领导的比例49.1%(χ2=73.021***);在党委和行政、“985工程”和非“985工程”大学领导之间没有显著差异。

从担任不同职务的经历上看,所有高层领导担任不同职位数平均为6.55个,这表明大学高层领导平均在6个以上的不同管理岗位上有任职经验。此外,统计显示,“985工程”大学领导的任职经历显著丰富于非“985工程”大学(T=2.732**),党委领导显著丰富于行政领导(T=8.424***),但在正职和副职领导中没有显著差异。

四、讨论与启示

首先,我国大学高层领导以年龄在55岁左右的汉族男性为主。一方面,现任大学高层领导中绝大多数为1977年恢复高考初期获得入学机会的大学毕业生。调查显示,在1978—1984年间,我国普通高校女生人数所占比例仅为24.1%~28.6%[17],这说明目前我国高校高层领导性别比例的构成是有其历史原因的。另一方面,这也在一定程度上表明,尽管目前女性参与管理的能力已被认可,但由于传统社会性别角色观念的影响,女性无论如何努力也难以获得与男性同等机会的“玻璃天花板”效应仍然存在。同时,在我国高校中的不同领导职务和不同类型学校之间,并不存在民族歧视现象,少数民族领导比例较低受到其总人口比例和接受高等教育的人口比例较少的限制。在年龄上,越是高水平的大学,其高层领导越有可能为年长者,究其原因:一是年长者有更丰富的任职经历和学术成就,在高水平大学就任领导也更有威望和领导力;二是我国大学领导往往还有行政级别,大学领导的晋升路径往往把在非“985工程”大学担任领导作为在“985工程”大学任职的一个考验和跳板。

其次,行政领导相对于党委领导、正职领导相对于副职领导,无论在学历、职称还是国际化水平上都有着更高的要求,且理工科背景出身相比于其他学科背景来说,担任高层领导的机会更大。这表明:我国高校领导中,行政和党委所扮演的角色是有所不同的,高校对于行政领导的选拔更强调其对教学、科研、社会服务所做出的贡献,而党委领导更侧重于大学内部各群体间的团结与和谐,强调在党内的资历,这与林挺进的研究结论具有一致性。此外,在我国大学高层领导中,理工科背景出身的具有海外经历的领导所占比例显著较高,这与美国大学校长以人文社科背景博士出身的情况恰恰相反[18]。大学要实现多元化、个性化发展,最终还是应该回归到具有多元背景的领导团队上来。这里值得注意的是,有一部分领导的博士学位和教授职称是在担任领导期间取得的,根据研究目的将不再对取得学位和获评教授职称的时间、方式等进行探究。

最后,从任职特征来看,行政领导多有担任院长、教务长的经历,而党委领导多有担任院系团委书记、党支部书记的经历;越是高水平的大学其高层领导的任职经历越丰富,而党委领导相对于行政领导有着更丰富的任职经历,这说明担任行政领导更看重其学术成就。此外,较高比例的正职领导具有体制外任职或挂职锻炼的经历且来自任职高校以外,而担任副职的领导大多以内部晋升为主,但总体来看,接近七成领导仍然以内部晋升的方式进入大学高层。

通过对“211工程”大学高层领导群体特征的实证分析,可以看出,尽管我国大学高层领导无论是在人口统计学特征、学术特征还是任职特征方面,都体现着鲜明的中国特色,但在跻身世界一流大学、建设现代大学制度的进程中,还存在着一些急需改进的地方。据此本研究结合以上分析,提出两点改进建议:

第一,合理组建背景多元的高校领导团队。首先,性别多元。女性领导人的培养与选拔具有连续性,要克服女性“玻璃天花板”现象,需要高校制定培养选拔女性领导的具体规划,从观念上克服性别认识上所存在的误区,加强对女性中层管理人员领导能力的专门培训,拓宽女性领导互动交流与挂职锻炼的途径。其次,专业背景多元化。调查结果表明,目前我国高校领导团队理工科背景的比例过高,专业结构不利于高等教育的多元化和个性化发展,应适当增加人文社科背景高层领导的比例,尤其是在综合性大学平衡二者的比例。再次,丰富任职经历。丰富的任职经历有利于促进大学高层领导的专业化,高校在高层领导的选拔上应注重内部晋升与外部选拔相结合,提高外部选拔比例,积极吸纳外校毕业的青年教师,尤其是具有海外学习和工作经历的优秀教师参与管理,从中选拔领导人才。此外,一些国外大学引进教育体制外具备卓越管理能力的专业人才担任大学高层领导的做法也值得借鉴。

第二,建立具有我国特色的高校领导干部选拔任用机制。大学章程是大学依法办学的主要依据,对于学校内部的管理都有明确规定,其中更是明确规定了大学校长的权责以及遴选方式、任期等。目前,我国高校领导选拔主要依据《中国共产党普通高校基层组织工作条例》(中共中央2010年15号)和新修订的《党政领导干部选拔任用工作条例》(中共中央2014年1月14日)。新近印发的《关于坚持和完善普通高等学校党委领导下的校长负责制的实施意见》(中共中央2014年10月15日)虽进一步明确了党委与校长的权责,但要建立法制化的特色现代大学制度,关键还是要在法律框架内拟定和建立我国高校领导干部选拔任用办法,分离职务与行政级别,根据岗位特征通过分别制定党委书记和校长的遴选与任免办法的“双路径”方式进一步厘定党委与校长的权责,确立党委和行政高层领导选拔所应具备的学术、任职等原则标准,并在其指导下制定适合每所大学的领导遴选办法,最终建立起具有中国特色的高校领导干部选拔任用机制。

参考文献:

[1]亚伯拉罕·弗莱克斯纳.现代大学论:美英德大学研究[M].徐辉,陈晓菲,译.杭州:浙江教育出版社,2001:159-162.

[2]朱清时.建设一流大学值得重视的几个问题[J].清华大学教育研究,2003(6):45-47.

[3]谢辉.美国公立大学行政管理组织架构分析[J].中国高教研究,2010(7):53-57.

[4]Kerr C.大学的功用[M].陈学飞,陈恢钦,周京,等,译.南昌:江西教育出版社,1993:18-26.

[5]王洪才.论现代大学校长的社会角色[J].大学教育科学,2006(1):8-13.

[6]薛天祥.关于大学校长角色的理性思考[J].科学中国人,2005(5):11-12.

[7]韩春虎.大学章程项下党委书记角色甄别与职责考量[J].学校党建与思想教育,2013(7):80-82.

[8]林挺进,储妍.我国大学校长与书记角色差异的实证分析[J].复旦教育论坛,2011,9(3):38-43.

[9]CORRIGAN M E.谁在当美国大学校长——2002年全美大学校长调查报告[J].文东茅,译.中国高教研究,2004(4):35-37.

[10]李立国,张瑞雪.中美大学校长职业特征有何差异[N].中国教育报,2003-12-16(3).

[11]尚冠军,郭俊,李凯.中国大学校长职业背景研究——以115所“211”大学校长为例[J].教育学术月刊,2011(11):6-9.

[12]姜朝晖.大学校长国际化:中国34所“985工程”高校的调查[J].江苏高教,2010(5):36-39.

[13]白保中,陈小丽,朱世武.中国大学校长的群体特征及治学理念[J].中国科技论坛,2009(10):110-114.

[14]柏美屹,朱萃.中国师范大学校长群体特征研究——以36所师范大学校长为例[J].江汉大学学报:社会科学版,2013(8):93-98.

[15]王饮寒,喻恺,岳启.超越天花板的女性——我国“985”高校中的女性高层领导群像[J].教育学术月刊,2014(2):30-35.

[16]李放,苏丽丽.女性性别优势在管理中的作用[J].中华女子学院山东分院学报,2007(3):15-18.

[17]刘海峰.高考与女性接受高等教育之现状与展望[J].有色金属高教研究,1999(1):76-82.

[18]郭俊,马万华.美国大学校长群体特征的实证研究——基于履历背景的视角[J].比较教育研究,2013(1):17-21.

(责任编辑蔡宗模)

Curriculum Vitae Analysis on the Leadership Characteristics in China’s

“211 Project” Universities

GAO Bamin

(Faculty of Education, Beijing Normal University, Beijing 100875, China)

Abstract:The article analyzed the group characteristics of 567 high-level leaders in 112 China’s “211 Project” universities based on their curriculum vitae. And the results show: (1) on demographic, the age of the senior leaders in the universities is about 55 years old, and most of them are male and Han nationality. It seems that the higher of the university level, the older of its leader. And there is still the “glass ceiling” phenomenon-the female leaders are difficult promoted in the universities, but no ethnic discrimination. (2) On academic, compared with the administrative leaders and the vice leaders, the party leaders and the principal leaders should have higher educational background, professional qualifications and international level. And compared with the person who comes from other academic backgrounds, it seems that those who from science background have more opportunities to be a senior leader. (3) On working position, the higher of the university level, the richer working experiences that the senior leaders have. And the party leaders have more abundant working experience respect to the executive leaders. By the way, most of the principal leaders have the outside-system working experience and are from the external selection. But on the whole, internal promotion is still the main way for a leader.

Key words:“211 Project” university; senior leader; group characteristics; curriculum vitae analysis

岳启(1987-),女,河北秦皇岛人,上海交通大学高等教育研究院科研助理,经济学硕士,主要从事高等教育管理研究;

王饮寒(1988-),女,四川成都人,上海交通大学高等教育研究院硕士研究生,主要从事高等教育管理研究。

引用格式:喻恺,岳启,王饮寒.永续型奖学金的管理——盖茨与罗兹奖学金的启示[J].重庆高教研究,2015(1):59-64.

Citation format:YU Kai, YUE Qi, WANG Yinhan. Running Endowed Scholarships—— Experiences of Gates and Rhodes Scholarships[J].Chongqing Higher Education Research,2015(1):59-64.

■ 高教管理