改进腔镜Taylor术式治疗十二指肠球部溃疡穿孔的应用价值▲

2015-11-15黄业东卢盛位

李 雄 黄业东 徐 丹 卢盛位

(广东省中山市坦背医院1普通外科;2麻醉科,中山市 528412)

十二指肠球部溃疡腔镜Taylor术是一种治愈性手术,其手术方法是切断迷走神经后干和行胃前壁浆肌层切开缝合,切口从贲门左侧His角处弧形向右沿胃小弯下行抵达幽门上7~8 cm;由于切口长,损伤较大,操作时间长,且容易遗漏“鸦爪”向胃体的折返支,术后溃疡有一定的复发率。我们采取改进的腔镜Taylor术治疗球部溃疡穿孔,取得良好效果,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2006年1月至2012年12月在我院住院治疗的44例十二指肠球部溃疡急性穿孔患者作为研究对象,采用随机分配原则分为观察组(迷走神经后干切断加切断前干贲门支和向胃底发出的分支及胃小弯侧胃体胃窦前壁浆肌层“L”形切开缝合术)和对照组(迷走神经后干切断和胃前壁浆肌层切开缝合术),每组22例。观察组男性22例,年龄25~59岁,平均(37.30±12.35)岁,有溃疡病史 20 例,无溃疡病史2例;对照组男21例,女1例,年龄29~55岁,平均(38.50±9.66)岁,有溃疡病史21例,无溃疡病史1例。临床表现均为急性发作性的剑突下及上腹部剧痛并播及全腹,腹膜刺激征阳性,立位腹部平片示膈下游离气体,穿孔至手术时间6 ~12 h,平均(9.5 ±1.77)h。两组在性别、年龄、病史等方面比较差异无统计学意义(t=5.24,P >0.05),具有可比性。

1.2 手术方法 全身麻醉,经口插入胃镜检查食管、胃、球部,采集胃液检测基础胃酸,清空胃腔后建立气腹,压力8~12 mmHg;四孔法,修补穿孔,清洁腹腔。①观察组:显露食管下段,游离6~7 cm,切断迷走神经后干,切开食管贲门前壁浆膜,显露前干,切断前干的贲门支和向胃底发出的分支,然后在Latarjet神经第1个胃前支上方距胃小弯系膜缘向左旁开1~1.5 cm,用超声刀从胃体前壁至角切迹上方再横向胃窦2~3 cm呈“L”形切开前壁浆肌层,见胃黏膜完整膨出后缝合浆肌层。②对照组:游离食管下段6~7 cm,切断迷走神经后干,用超声刀沿贲门左侧向右斜行,距胃小弯系膜缘1~1.5 cm至幽门上方7~8 cm处切开、缝合浆肌层切口。检查无出血后,清洁腹腔,留置腹腔引流管和胃管。术后综合性治疗,术后1个月行胃镜检查,1年后胃镜复查。

1.3 评价指标 观察平均手术时间、住院时间、胃酸BAO均值和疗效情况。疗效观察用 visick分级[1]:Ⅰ级:无症状;Ⅱ级:不影响日常生活质量;Ⅲ级:中度症状,不影响日常生活质量,需要内科治疗,但能保持工作能力;Ⅳ级:溃疡复发或影响工作能力。Ⅰ级+Ⅱ级为疗效优良,Ⅲ级+Ⅳ级为疗效差。

1.4 统计学方法 采用SPSS 13.0统计软件,计量资料以均数标准差(±s)表示,组间比较采用t检验,计数资料进行χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

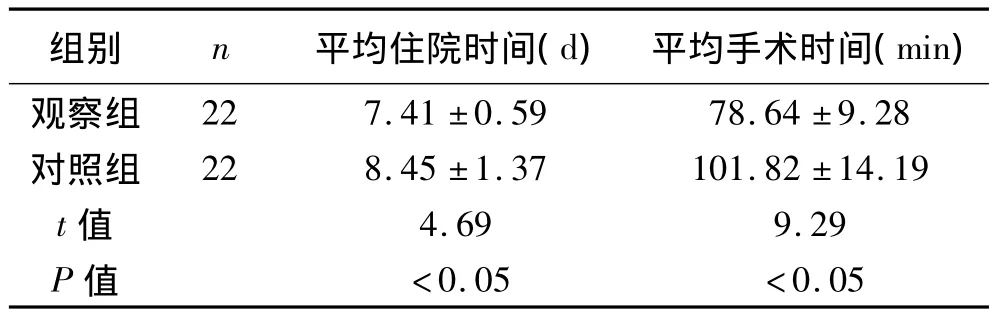

2.1 治疗结果 两组患者术后均恢复良好,观察组无溃疡复发者,对照组溃疡复发1例。观察组平均手术时间和住院时间缩短,与对照组比较差异有统计学意义(t=9.29,P <0.05;t=4.69,P <0.05)。见表 1。

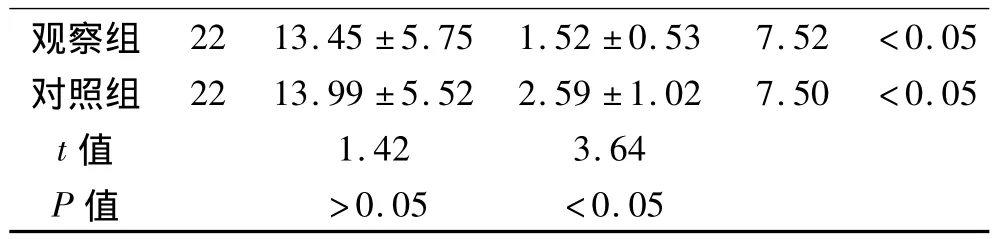

2.2 胃酸检测情况 观察组术前BAO与术后BAO比较,差异有统计学意义(t=7.52,P <0.05);对照组术前BAO与术后BAO比较差异有统计学意义(t=7.50,P<0.05)。观察组术前BAO与对照组比较差异无统计学意义(t=1.42,P >0.05),术后 BAO 比较差异有统计学意义(t=3.64,P<0.05),观察组优于对照组。见表2。

2.3 visick评级比较 观察组 visickⅠ级18例,Ⅱ级3例,Ⅲ级1例,Ⅳ级0例,优良率95.46%;对照组Ⅰ级15例,Ⅱ级4例,Ⅲ级2例,Ⅳ级1例,优良率86.36%。两组比较差异无统计学意义(2=1.10,P >0.05),但观察组总体疗效优于对照组。

表1 两组患者平均住院时间与手术时间比较

表2 两组患者术前、术后BAO(mmol/h)平均值比较

3 讨论

近年来,对球部溃疡或溃疡急性穿孔多主张采用治愈性手术[2],并且由创伤大的手术向微创手术发展,由开腹手术向腔镜手术过渡[3,4]。急诊胃大部切除术由于风险高、并发症多已很少采用[5,6],高选择性胃迷走神经切断术、Taylor术、Hill术等均能通过腹腔镜完成[7~9]。据报道治愈性手术溃疡复发率约1.5%[10],其原因是胃迷走神经分布变异多端,切断不够彻底,如迷走神经穿过食管裂孔后在食管下段的分型和分支走向存在变异;Latarjet神经“鸦爪”支配的黏膜具有壁细胞者近端支92.5%,中间支约50%。正常“鸦爪”在角切迹下方进入胃窦,以“鸦爪”第1支为胃窦解剖标志,但胃窦、胃体组织学分界低于胃窦支者占26.7%,如果完全保留第1、2支向上的折返支,就有可能发生壁细胞群的迷走神经支配切断不全[1]。

Taylor术是一种改良的高选择性迷走神经切断术,包括迷走神经后干切断和胃前壁浆肌层切开缝合两个步骤,胃前壁切口从贲门His角向右沿胃小弯下行抵达幽门上7~8 cm,切断了支配胃酸分泌的神经纤维,保留了胃体小弯的血管,近期疗效与高选择性迷走神经切断术相似。手术的优点是不切断胃小弯血管,减少了术后胃小弯坏死穿孔的发生率。缺点是胃前壁切口较长,损伤较大,影响贲门胃底功能的连续性和完整性,可以导致贲门-胃动力传导障碍,出现吞咽梗阻感,且不能完全切断前干在贲门处向His角区的神经纤维,也没有切断Latarjet神经“鸦爪”向上的折返支[11],上述缺陷是术后溃疡复发的主要原因。

针对Taylor术存在的不足,我们对Taylor术进行改进,术中切开食管下段前壁浆膜,切断前干在此处向胃底的各个分支,然后在Latarjet神经第1个胃前支上方沿胃小弯切开浆肌层至角切迹处再横行至胃窦前壁2~3 cm,切断了Latarjet神经“鸦爪”支向胃体的折返支,浆肌层切口距胃小弯1~1.5 cm可以避免切断“鸦爪”在角切迹处入胃的主干。正常角切迹距幽门约5~7 cm,在其上方横行切开胃窦前壁可以减少胃窦、胃体组织学分界较低时的壁细胞群数量,防止溃疡复发。改进的Taylor术在操作过程中要注意避免遗漏前、后干迷走神经的其他分支,切开胃前壁时应避免切破胃黏膜,一旦切破需要缝合黏膜破口,防止术后胃出血,浆肌层切口采用连续缝合,避免术后切口出血。

改进的腔镜Taylor术缩短了胃前壁浆肌层切口长度,保留了贲门胃底生理功能的连续性;切断了前干的贲门支及向胃底分布的神经纤维;切断了“鸦爪”向胃体的折返支;手术损伤小,并发症少,制酸效果良好,术后溃疡无复发。由于施术病例较少,还需不断积累,并且继续跟踪远期疗效。

[1]吴孟超,吴在德主编.黄家驷外科学[M].第7版.北京:人民卫生出版社,2013:1385.

[2]宋学舜.高选择性迷走神经切断术治疗十二指肠溃疡穿孔疗效观察[J].中国实用神经疾病杂志,2014,17(13):104-105.

[3]郑道喜,钟小妹,陈隆武,等.腹腔镜与开腹胃十二指肠溃疡穿孔修补术的比较[J].岭南现代临床外科,2013,13(1):46-48.

[4]宁 宁,马 冰,彭 勃,等.腹腔镜技术在上消化道穿孔中的应用[J].腹腔镜外科杂志,2014,19(7):537-540.

[5]吴任鸿,吴光龙.腹腔镜胃十二指肠溃疡穿孔修补术与传统开腹手术的疗效比较[J].微创医学,2014,9(4):438-440.

[6]韦文田.胃大部切除术和高选择性迷走神经切断术治疗十二指肠溃疡穿孔临床观察[J].河南外科学杂志,2013,19(2):102 -103.

[7]李德宁,张 杰,霍红军,等.腹腔镜下高选择性迷走神经切断术(Hill术式)治疗急性十二指肠溃疡穿孔[J].中国普外基础与临床杂志,2010,17(11):1183-1185.

[8]刘卫怀,李鹏飞,胡志霞,等.腹腔镜下Taylor手术治疗穿孔性十二指肠球部溃疡26例分析[J].中国现代医生,2010,48(33):159 -160.

[9]黄 哲,许庆文.迷走神经切断术在十二指肠溃疡中的应用进展[J].中国医学创新,2012,9(4):151 -153.

[10]李学远,李 健,陈红兵,等.微创高选择性迷走神经切断术治疗十二指肠球部溃疡穿孔[J].当代医学,2013,19(14):98-99.

[11]张立学,罗德光.胃壁内折返神经纤维选择性切断术治疗十二指肠球部溃疡[J].中华普通外科杂志,2000,15(2):75-77.