面肌痉挛责任血管的诊断及治疗研究

2015-11-15薄金红

薄金红

(广西桂东人民医院神经外科,桂东市 543001)

面肌痉挛(hemifacial spasm,HFS)又名面肌抽搐,分为原发性和继发性,发病率约0.011%[1]。原发性病因以患侧面神经根部血管受压或包绕、紧密接触,第Ⅶ对脑神经受供血影响,使支配面部肌肉发生阵发性抽搐[2]。显微血管减压术(microvascular decompression,MVD)已成为面肌痉挛的治疗首选方法,但术前明确责任血管,术中减压效果判定,是提高手术成功及降低术后并发症关键[3]。为提高临床诊断及治疗效果,特对我院收治患者进行分析,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 收集我院2010年1月至2013年1月神经外科收治并采用显微血管减压术治疗的原发性面肌痉挛患者94例为观察组,男49例,女45例,年龄24~56(44.65±5.17)岁,病程 1~14年,平均(10.62±3.74)年。患者均在外院经口服、针灸、注射及理疗等治疗,疗效欠佳而来我院就诊。均有典型面肌痉挛症状,其中伴发患侧耳鸣26例,阵发性强直2例。另选择同期住院原发性面肌痉挛患者52例为对照组,均采用面神经切断术治疗,男 26例,女 26例,年龄23 ~56(43.92 ±5.61)岁,病程平均(9.75 ±1.17)岁,两组年龄、性别及病程均无统计学差异(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 检查方法 观察组 94例患者均采用Philips Achieva Intera 3.0T扫描仪行常规扫描,排除继发性面肌痉挛。并给予三维时间飞跃扰相稳态梯度回波(3D-TOF-SPGR)序列扫描、三维快速自旋回波(3D-FFR)序列扫描。判断标准以面神经血管各方向均无接触为阴性;有1个方向接触为可疑接触;≥2个接触且面神经无受压、变形及信号改变为单纯接触;面神经无受压、变形及信号改变为受压移位。

1.2.2 手术方法 两组患者均在Epoch XP神经电生理检测系统下进行手术,于开颅前在面神经颧支走形区安置针式刺激电极,记录电极安置在眼轮匝肌和颏肌上。观察组据影像检查制定手术方案,就绪后择期手术治疗。患者取健侧轻度头低卧位,气管插管全麻成功后,于耳后发际内乙状窦下做4 cm纵向切口,充分分离皮下组织显露颅骨后,于乙状窦后做直径约2.5 cm×2.5 cm骨窗,上缘近横窦,剪开并悬吊硬脑膜,缓慢放出脑脊液后,沿听神经根部下方缓慢抬起小脑外侧绒球小结叶,暴露面神经根部。神经内镜辅助下探查面神经远端及近端,详细辨别血管与神经关系。确定责任血管后,显微剪锐性分离粘连蛛网膜,复位游离血管,并选择合适Teflon棉垫,置于责任血管与面神经间。确认责任血管无遗漏、扭曲、牵张及成角等,冲洗术野;确认无出血后,缝合硬脑膜,钛夹固定骨瓣,不留置引流管,缝合软组织及皮肤。对照组行传统面神经切断术,切断神经干约2/3。两组术后均给予抗感染、预防脑水肿、改善微循环及营养神经等常规治疗,常规卧床2~3 d。

1.3 观察指标 对观察组94例患者影像学检查与术中所见责任血管进行详细记录,观察责任血管常见压迫部位,小脑下动脉压迫(ARCA)、小脑上动脉压迫(SCA)、主动脉压迫(VA)和内听动脉、小脑后下动脉压迫(PICA)发生率。随访1年,观察两组手术效果及术后并发症。

1.4 评定标准 参照薛万抚等[4]文献制定。术后面肌痉挛症状首日内完全消失或发作频率较治疗前降低80%以上为首日有效;出院后仍有面肌痉挛,但发作频率较治疗前降低50%以上,出院后1~5个月完全消失为延迟恢复;5个月后仍有面肌痉挛,发作频率较治疗前降低不足50%或加重为无效。总有效率为(首日有效+延迟恢复)/总例数×100.00%。

1.5 统计学处理 采用SPSS18.6软件分析,计数资料采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

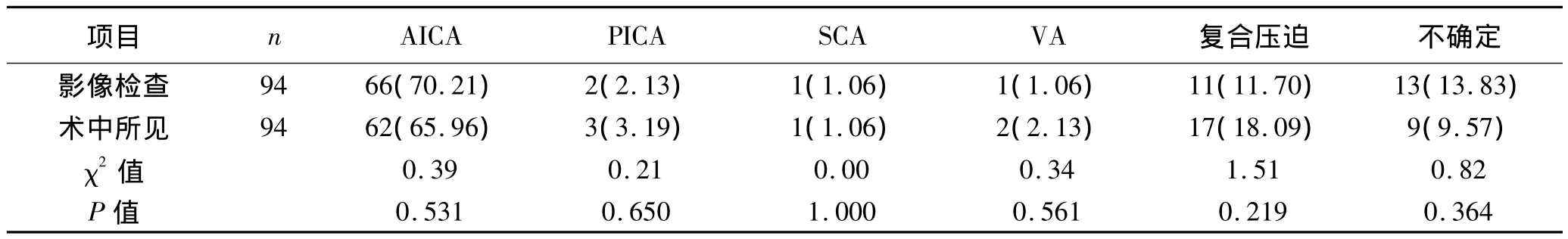

2.1 责任血管压迫部位诊断 94例患者术前影像学3D-TOF-SPGR及3D-FFR检查责任血管与术中所见责任血管各压迫部位对比,均无统计学差异(P>0.05)。见表1。

表1 影像检查与术中责任血管比较 [n(%)]

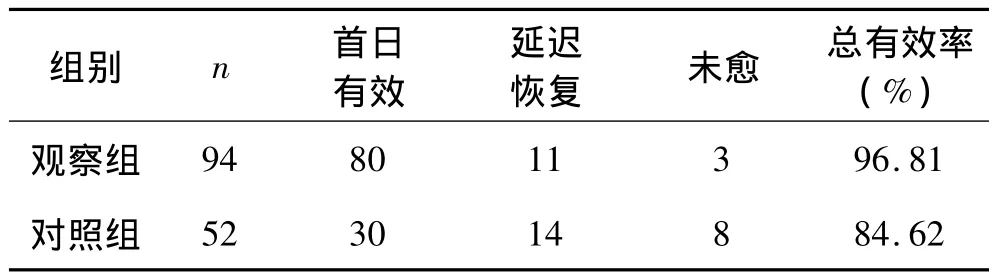

2.2 疗效 术后两组患者均有不同程度好转,观察组总有效率高达 96.81%(91/94),对照组为 84.62%(44/52),两组总有效率比较,差异有统计学意义(χ2=7.14,P=0.008)。见表 2。

表2 两组疗效比较 (n)

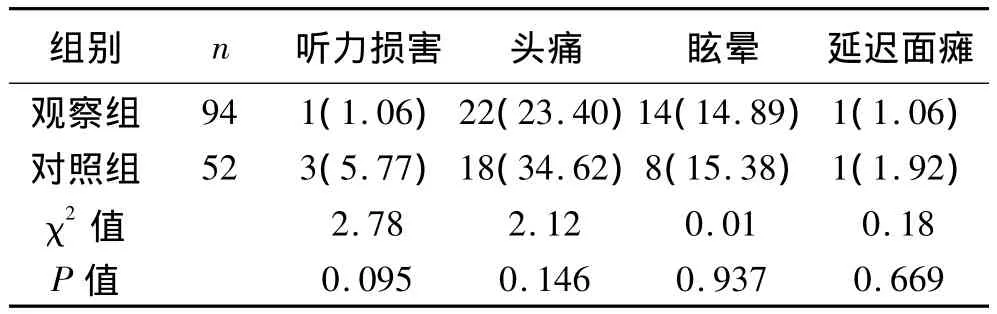

2.3 并发症 两组术后均有并发症发生,均以头痛、眩晕为主,未见颅内感染、脑梗死等严重并发症。各项并发症发生率对比,差异无统计学意义。观察组存在并发症38 例(40.43%),对照组为 30 例(57.69%),两组比较,差异有统计学意义(χ2=4.01,P=0.045)。见表 3。给予营养神经、激素及对症治疗等,均于1个月内完全消失。

表3 两组并发症比较 [n(%)]

3 讨论

面肌痉挛病因不明,其中67%以上的患者存在动脉压迫,故多数学者赞同血管压迫学说[5]。认为是动脉受压,面神经轴突脱髓鞘或供血不足,神经核兴奋性增高引发。治疗以解除压迫为主,方法众多,如针灸、按摩、A型肉毒素封闭注射、理疗等。虽然近期疗效满意,但远期疗效欠佳,易复发。随着微创技术的发展,显微血管减压术以微创、安全性高、神经及血管完整性好等特点,深受医患好评,成为治疗面肌痉挛有效方法[6]。

MVD成功关键为责任血管的确诊。以往检查手段对责任血管及压迫部位难以确定,故给予面神经切断术治疗,但创伤大、并发症多。随着影像学技术不断发展,颅神经及脑血管显影成为可能,并可确定局部神经与血管间的关系[7]。本研究通过术前 3D-TOF-SPGR及3D-FFR检查对责任血管进行记录,与术中所见进行对比,发现均无统计学差异(P>0.05)。表明3D-TOF-SPGR及3D-FFR序列扫描可用于责任血管的诊断,为面肌痉挛MVD手术方案的制定奠定基础。但相关文献显示[8],术前影像学检查对责任血管检查并不能完全发现,存在10%~30%漏检率。本研究漏检率为13.83%。可见,术前影像学检查并不能完全确定责任血管,仅为参考。

MVD治疗面肌痉挛的效果不一,有的低于本观察组。但这并不是由于手术操作、熟练度等原因引发,关键仍为确诊责任血管。①术前影像学检查责任血管的辨别,制定详细手术方案。②手术过程在神经电生理检测系统下进行。对术前无法确诊责任血管患者,术中神经电生理监测可辅助辨认责任血管,移除责任血管压迫则异常神经电反应消失。其次对不明责任血管,放出脑脊液后,异常神经电反应消失,这类患者是手术治疗难点,放出脑脊液后,颅内压降低,责任血管与面神经关系改变,致使异常神经电反应短暂消失[9]。对于此类患者,笔者认为,应进一步探查责任血管,沿面神经根区逐渐向远端寻找,特别是小脑脑桥角区。③对于多责任血管及解除明确责任血管压迫后,仍有异常神经电生理反应者,表明仍存在其他责任血管,应进一步探查。

术后头痛、眩晕为术后常见并发症,与脑脊液释放、介入性操作损伤及蛛网膜分离过多等有关。本研究中观察组并发症发生率(40.43%)明显少于对照组(57.69%),且未见严重并发症发生。考虑与神经电生理监测及手术操作关系密切。面神经及听神经损害,神经电生理监测系统均可表现为异常生理电反应,据生理电反应及时调整操作或终止操作,有助于降低神经损害[10]。尽量减少蛛网膜分离、避免过度牵拉、术后重建完整硬脑膜、不留置引流管等,有助于降低颅内感染、脑梗死等严重并发症的发生。

综上所述,术前影像学诊断责任血管,术中神经电生理监测,可达到相辅相成作用,共同辨别责任血管及减压效果,降低并发症发生,达到提高治疗效果的目的。

[1]Jiao W,Zhong J,Sun H,et al.Microvascular decompression for the patient with painful tic convulsif after Bell palsy[J].J Craniofac Surg,2013,24(3):e286 -289.

[2]杨志鸣,尹忠民.显微血管减压术治疗面肌痉挛的疗效观察[J].现代中西医结合杂志,2013,22(24):2657-2658.

[3]Zhang QB,Wang WH,Chen XZ,et al.Hemifacial spasm developing after the adhesion of the facial nerve and vertebral artery[J].CNS Neurosci Ther,2013,19(7):539 -540.

[4]薛万抚,徐学君,吕 涛.原发性面肌痉挛微血管手术治疗体会[J].中国实用神经疾病杂志,2014,17(9):50-52.

[5]马玉召,王延伟,魏丽君,等.860例面肌痉挛显微血管减压治疗体会[J].中国实用神经疾病杂志,2014,17(13):69-70.

[6]Ma Z,Li M,Cao Y,et al.Keyhole microsurgery for trigeminal neuralgia,hemifacial spasm and glossopharyngeal neuralgia[J].Eur Ach Otorhinolaryngol,2010,267(3):449 -454.

[7]齐明东,袁 飞,赵 军.面肌痉挛的3.0T3D-TOF MRA表现分析及病因诊断[J].医学影像学杂志,2013,23(8):1183-1185.

[8]向 晖,刘如恩,冷景兴.显微血管减压术治疗原发性面肌痉挛临床疗效分析[J].第二军医大学学报,2013,34(4):462-463.

[9]宋启民,程彦昊,戴 超,等.旁路传导通路术中监测在原发性面肌痉挛微血管减压术中的应用(附28例报道及文献复习)[J].中华神经医学杂志,2014,13(2):169-172.

[10]高竹风,赵春生.电生理监测在原发性面肌痉挛微血管减压术中的应用价值[J].江苏医药,2013,39(16):1904-1906.