我们拿什么来丈量艺术

2009-05-04梁培先

梁培先

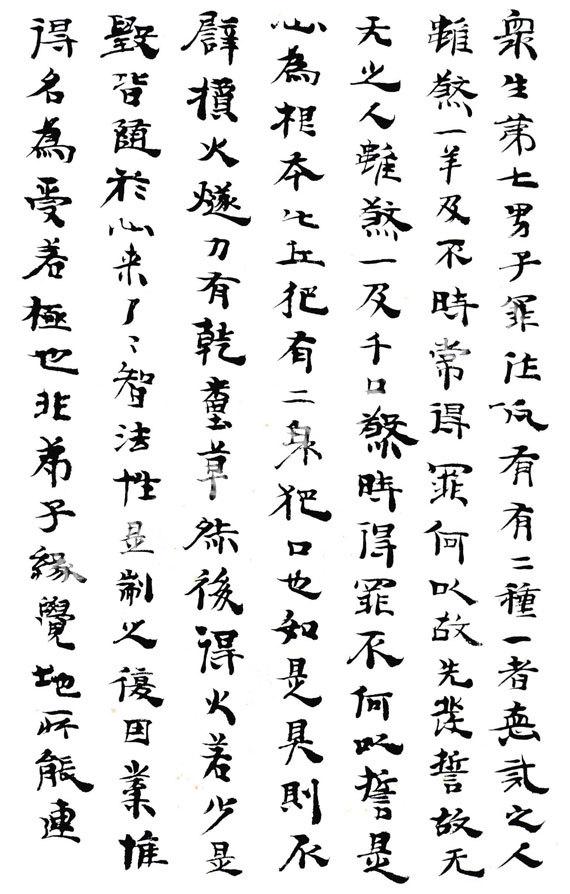

邱振中1947年生于南昌。中央美术学院教授、博士生导师、书法与绘画比较研究中心主任,绍兴文理学院兰亭书法艺术学院院长,中国美术馆专家委员会委员,中国书法家协会学术委员会副主任,潘天寿研究会副会长。1995-1997年任日本文部省外籍教师、奈良教育大学客员教授。著有《书法的形态与阐释》《中国书法:167个练习》《当代的西绪福斯——邱振中的书法、绘画与诗歌》等。书法与绘画作品参加国内外多种重要展览,在北京、日内瓦、奈良、洛杉矶等地多次举办个人作品展。

作为一位注定要承载起中国艺术历史性之艰难的艺术家、学者、诗人,邱振中的宏大愿力决定了他一生的劳顿。这不仅包括多重身份集于一身的巨大精力投入,最主要的是那种清明、深透的理性精神和敏捷、灵异之感觉穿透力之间水与火般淬砺的艰辛,以及将此贯通到他所从事的各种创作与理论研究之中严格的一致性。

在邱振中倾注心力的诸多领域中,诗歌构成了最坚强的底色。我甚至怀疑,是否是现代诗歌及其理论的触动引发了邱振中走出了一条与其他当代艺术家迥然不同的道路,并发誓要把像中国书法这样积重难返的艺术带入到现代艺术的行列。但至少可以说,诗是邱振中生命中非常重要的组成部分,它在塑造邱振中的现代艺术品格、沉潜的理性精神等方面具有不可替代的作用。

邱振中的诗歌理性建立在对象征主义、超现实主义、意象派,艾略特的后期象征主义以及中国古典诗词这数者的折中化合、融通为一之上。具体地说,象征主义倡导的“(诗)是对于语言支配的整个感觉领域的探索”(瓦雷里),艾略特主张的通过暗示性和间接性的意象方式来传达诗的内在繁复,以及意象派诗人庞德认为的“一个意象是在刹那时间里呈现理智与情感的复合物”等等现代诗歌的核心理念在他的诗歌理性中占有非常重要的位置,它们帮助邱振中训练出一种隐喻式的感觉方式和用视觉意象表现艰深事物的联想力、表述力;而象征主义、中国古典诗歌所强调的诗歌的音乐性、语词的声色味等等构成要素则在侧翼起到了辅佐功效,共同构成了邱振中诗歌丰满的艺术感性;至于超现实主义让思想如野藤蔓草般疯长的写作状态应是其创作中想像、感情突破的重要环节,它在以直觉把握诗歌的超现实命运中具有不可替代的作用。当然,邱振中的诗歌理性并不是简单地将此数者加以叠加,确切地说,在邱振中的本体精神关照下它们只是一些重要的结构部分,而且与其来源处还是有所区分的。以音乐性为例,中国古典诗词有关押韵、句式平仄等等声律格调方面的要求与语词的编排构成了它的音乐性,但也因此使音乐性受制于这一桎梏;西方象征主义虽然也强调一种更为内在的音乐性,中国人却因为不能直接读原文而不易感受,翻译过来的作品又往往掺杂着散文化的叹息——无法给现代白话文诗人提供太多优秀的范例。因此,从古典诗词词语的音乐性到现代诗讲究直觉推进的内在音乐性的过渡——这是现代白话文诗人必须立根于自己的民族语言去找寻、建造的。试读邱诗以下的文句:“重新编织星象/但谁来解释林木沉思倒影与夜色的距离/呼吸如何按比例糅合/沉落又如何成为最后一个双关语”“夜色之外的另一重沉没夜之声/把孤独者抛进无援的石壁”“记忆光线记忆文字/记忆很多本来不该记住的/东西例如你”。邱振中的这些诗句一方面验证了现代诗以直觉推进音乐的内在性原则,严格地敲打每一个词和所有词的组合在听觉上的正确性,保证诗中韵律、乐段与直觉的协调;另一方面也照顾到中国古典诗词中词语的特别音响,以及诵读时声息的顿挫、流畅。裁减折中,人为我用、古为我用,其中的思考大可以细细体会。

在整体诗风走向上,邱诗有一种强烈的自我找寻、心灵铭刻的意味。这种铭刻是对现实表象背后超越意蕴和深层模式的探索,是富于变幻的现象界与诗人沉思冥想、感觉顿悟相互作用的结果,是在无我和超我的状态下切入事物深处,寻找一切未知的启示。因此,邱诗以感觉和智性捕捉现实、超现实之心灵闪现的主导倾向,必定要将感觉与智性之间的渠道融通。邱诗的做法是:每一个词,每一个句子以及词与词、句子与句子的关系叉都是经过多方质疑与求证之后才审慎地确定的,各种异质的文本要素、现实因素在重新编码过程中,通过严格的对照、限定其同营造了每一首诗的特定语境。词的含义既蕴涵着它在公共语境中的某种集体记忆,叉在词与词的错位、并置、共鸣中保持着很大的不确定性。通过对每个词的感觉性挑拣、意象的叠加、动词的异位等等手段,赋予语词以强大的穿透力,使人体验到一个感觉打开另一个感觉、一种意象生成另一种意象、一种音响敲击着另一种音响、一种结构衍生出另一种结构——那种打开语词与感觉之门以后,作者纤细而敏感的神经像鱼一样不断地往未知之深处游去的自在与陕意。而连接这些感觉性意象碎片的并非只有一般意义上的理性,更包含一种与生命本源相联系的某种晦涩、幽深的意志力,一种长期训练的对于未知世界的牢固把握。这保证了诗的意绪的婉转流长,保证了词与词的紧张咬合、相互冲撞,句子与句子的缠绵,上一个节奏与下一个节奏间歇的心跳——这所有构成要素之间具有不可动摇的黏合力,也保证了作者的感觉能够像蛇一样紧贴着沙地飞行,那种肌肤与沙粒摩擦所发出的阵痛之响能够包容一切。

邱诗的句式以短句为主,以长的复句为辅。短句适宜抒情、参悟和直觉性的表达。长的复句则加强了词与词、句子与句子之间的逻辑性和弹性。其匠心之处在于:将各种意象的组织关系压缩在尽可能短的短句中,使句式不至于臃肿、拖沓,具备随时跳跃、歧出的可能,而长句则在其中扮演着上通、下达的作用。进一步分析邱诗的句式风格,我们还可以发现他的句式以名词、动词、形容词为主,少见代词、连词、系词、介词,这种句式的优点是避免了语法上的无谓纠缠,词的张力、词与词之间的衔接链条更为牢固,整体语言也更为精准、纯粹。熟识中国古典诗词者对于这种句式当不会陌生,而我更相信邱诗与中国古典诗词的联系绝不是什么巧合,而是潜藏着一个语言上的巨大野心,即邱诗试图在对西方现代诗歌与中国古典诗歌的参酌中融通二者的各自优势,找到一种现代汉语建设的可能。试看以下的诗句:如“暗红的菱叶/深重的水”,“暗红”与“深重”,“菱叶”与“水”的对比分明就是律诗中的互文,联想起杜诗名旬“波漂菰米沉云黑,露冷莲房坠粉红”的精雕细刻,邱诗的语言无疑更为简练;又如“关山错移/你徒然挽住/那片/紫晶石般的大地”“空山如鸟/撇开你今夜的归程”“劈开往事/如闪长岩”“插进手探寻夜之所至/把波浪抚抹平整”。这些句子中意象的挪移、拼贴分明可以见到晚唐人的影子,至于动词的精心选择则明显与古诗中的“炼字”“炼词”有关。再如“种下/无边的风暴/无边的/风暴风暴风暴风暴”,这种极具刺激的做法在邱诗中虽然并不多见,但亦足以反映出作者对于汉语色彩、音质的深刻感悟。邱振中的诗歌创

作牵涉到现代汉语诗歌方方面面的问题,对这些问题的缜密思考和在实践中严格的贯彻精神赋予了邱振中的诗作以特别的现代感和中国化的韵致。概括地说,这种现代是转折性、建设性的,而非简单的反叛或破坏。它来源于对现代“人”的尊重,来源于对现代主义各种流派、风格的反复比较、权衡与参酌,更来源于超越既有之上的自我期许和寻找现代人诗性证明的强大动力。同时,他的诗歌始终折射着传统中国文化的诗性背景,反映出作者沉潜于此的深厚修养,这使他的诗歌能够超然于当下流行的变幻之外,以一种对历史负责的态度将中国文化的历史纵深和现实命运相牵连,从而摆脱了现代主义带给中国的种种宿命。

一个人要跨越多少道门槛才能成就为一名优秀的艺术家,优秀的艺术家与伟大的艺术家之间的差距到底有多远,我相信,邱振中是真正测量过其间距离并把自己定位在最高层次而为之付出艰辛努箩筐的。这种至高的自我期许、严苛的自律精神与多头并进的开拓给他带来劳累的同时,也带给他多重、丰厚的艺术背景。这其中蕴涵着复杂的理性判断,蕴涵着丰富的艺术想象,更蕴涵着拘于一艺的艺术家无法具备的艺术创造力。

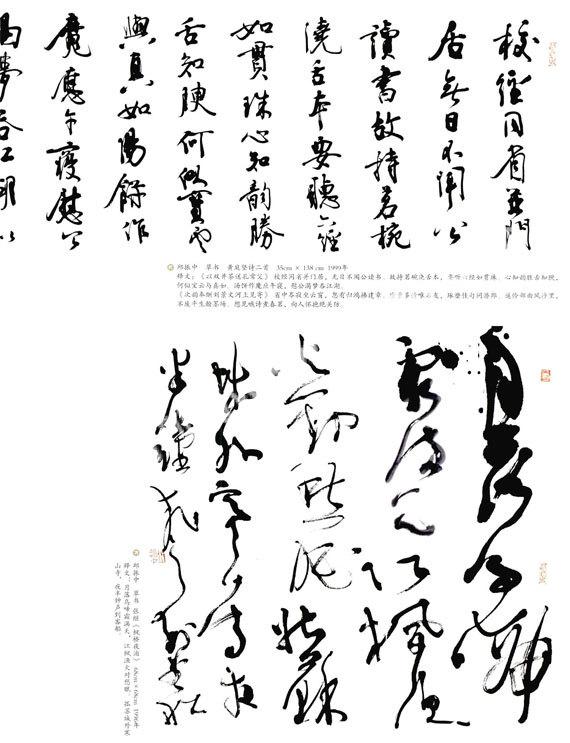

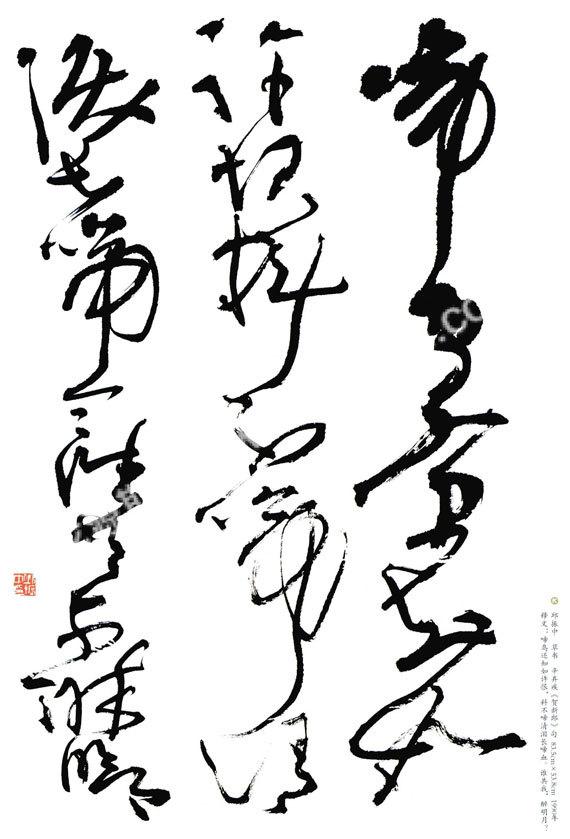

以他传统样式的草书作品为例,其样式、笔法等等外示的形态完全是传统的,但细心的读者完全可以感觉到,在草书空间性与时间性的自由转换上,邱振中的草书已经与传统草书判然有别:就是修正传统的空间构成方式,在时间性(音乐的节奏感、篇章的整体性)的指引下,建立起更为敏感的空间与时间的和谐转换,类似于音乐中每个细小的音符不可挪移性,必须服务于整体乐章的完整性一样,空间与时间的自由转换使这种草书传递出与传统草书迥异的、非常明朗的激扬顿挫的旋律之美。这种草书牵涉到的问题非常复杂。比如它的空间上的点画、章法安排如何构成明确的旋律?视觉如何转化为明确的听觉暗示?毕竟草书创作不似演奏乐曲那样按谱而行、有所依凭,在草书创作快速的时间流程中“建筑”空间的精确,无异于在无谱的状态下即兴作曲、即兴演奏,它凭借的又是什么?显然,这都逸出传统草书的问题范畴而创作者在创作时必须逐一解决的。

众所周知,传统书法中草书的音乐性是最为强烈的。但如果拿过一幅作品比如怀素的《自序帖》让人们体验,追问其中的旋律、乐章是如何构成的,就会发现问题很难回答。原因只能有两种:其一,《自序帖》中的旋律、乐章处理本来是有的,只是因为时代的差异,不容易引发现代人的音乐联想。其二,《自序帖》中的音乐性并没有上升到对草书旋律美、乐章美处理的自觉程度。这两种可能都存在,而我个人认为,第二种可能更符合事实。道理是:古人对草书点画、空间的认识是依托于汉字而不是我们今天抽象的点、线、面,他们无法进入到草书最微小的空间、点线的构成元素中从最基本的“音符”的起点上思考草书的音乐性处理,所以,在面对不可能先验地符合音乐性处理要求的书写内容时,古人不可能对每一个汉字的空间、点线进行大幅度的、符合“音符”要求的抽象处理。传统草书只能依靠多字的组合变化来实现整幅作品的节奏参差——节奏是维系传统草书音乐性的最小元素,节奏段调节着作品的行气,行气贯穿整个作品即表示作品的完成。但把节奏当作最小的音乐元素,这个元素不免过于庞大。以节奏组成旋律、乐章——即使古人具备这种自觉,其作品整体的旋律、乐章也必是凌乱的。因此,我们只能说传统草书富有音乐性。音乐性不等于音乐,而邱搌中的草书却让人明确地感受到那就是旋律,就是视觉化的音乐。在此,邱振中至少解决了两个问题:一是精心挑拣最佳的汉字组合,在创作之前对所欲书写内容的每一个点画、空间进行音符化处理,由此扩展到整个作品的旋律、乐章设计。这需要彻底打通音乐与书法之间的隔墙,使每个点画、空间与音符,章法与旋律、乐章之间呈现为近乎一一对应的关系。我不知道艺术史上是否还有第二人如此极限地做过类似的突破,康定斯基?米罗?克利?马蒂斯?没有,他们的作品顶多只是具备些音乐性而已,远不似邱振中的绝对。第二个问题是,在创作时还要在草情的驱遣下、在一种狂飙突进式的速度中使事先准备好的“乐谱”转化为瞬间的感性表达。这无疑是在钢丝上跳芭蕾。它要求创作者在创作瞬间里,潜意识而非仅仅感觉的敏感度具备一种无坚不摧的穿透力的同时,还要具备一种强大的理性支撑的坚实性,即在潜意识勃发的片刻里仍能感受到理性精心打磨之后的精准。

这是一种怎样的心理能量?

音乐史上,我们常以“集古典之大成,开浪漫之先河”来评价贝多芬。贝多芬的伟大一方面是其昂扬激荡的乐章与时代的共响,那种扫荡一切的激情;另一方面,他的作品又非常完整地浓缩了古典音乐“理性建筑”的精神,极富古典音乐丝毫不可移易的建筑美。而连接理性与激情并使二者皆能得到极度申发的中介是什么?是感觉?是潜意识?好像是,又好像都不是。人类的词汇在面对自己心灵的时候总是贫乏的。大概是考虑到这种无法言说又必须言说的两难,艾略特通常以“智性”来统称这种既与现有概念交叉,又在现有概念之外的心理能量。邱振中也常说,在自己的诗歌创作与书法之间存在着某种神秘的联系。我的理解是:诗歌创作固然为他的这种草书创作注入了在书法和其它视觉艺术中不容易获得的某种来自灵明的推进力,但长期抽象艺术的创作经验,来自抽象艺术理论与实践的支持同样重要。

邱振中在穷尽一切可能寻找中国传统文化,在艺术现代转型的过程中付出自己艰辛的思考与劳作。在很多人看来,这多少与他理论家式不断逼进的思维习惯有关。但我要说的是,在一个人类艺术资源几乎被挖掘殆尽的时代里,在一种文化艺术形态由传统到现代转换的决战时刻,穷尽一切可以利用的人类艺术思想资源,发现问题并将问题引向深入,在前人的思维尽头找到路径,在各种悖论与冲突中裁剪取舍、以争取自身艺术能够“摄入现代人心底蕴”,能够实现对艺术极限的超越——这几乎是任何一个有历史责任感的艺术家、诗人或理论家唯一可做的事情。

没有人能够预测未来,当事者只能以对历史负责的态度,以对自身的苛刻要求来获取进入历史的可能,用邱振中的话说:“因为后人的检验将比我们严格一百倍。”