以古为新:传统的流变及重构

2009-05-04张长虹潘耀昌

张长虹 潘耀昌

引言

作为晚明的画坛领袖,“南北宗论”的倡导者,董其昌以其南宗水墨文人画一路风格,影响海内,从者如云。一时以王维为祖师,以董、巨为标准图式的水墨渲淡的山水画风格成为文人画派的明显标志。然而,任何人都有其多面性,董其昌在水墨之余所作的没骨重彩画,以一种重构历史的方式出现,通过特定的传播方式,并经过多次的重构,对于清代以后画坛,尤其对于近代画坛产生了巨大的影响,成为近代画坛在西风东渐和中西绘画交流时可资借鉴的重要历史资源。透析没骨重彩画的传播个案,可以考察古老的艺术传统在传播过程中基于不同的需要而不断被重构的过程,以及他们所具有的不同社会意义。

一、问题的提出

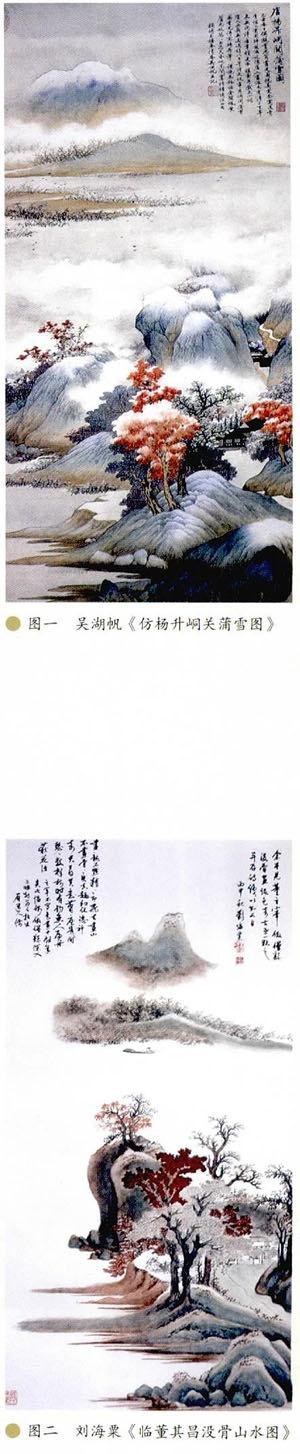

1949年春,吴湖帆为“抱真”作《仿唐杨异峒关蒲雪图》(图一),在题跋中,他感慨地写道:

己丑春日,偶观董思翁画是图。抱真索余写没骨青绿小景,因师兹法,追忆唐人画派,凡有清三百年来无问津者,幸赖是本摸索耳。

1954年,他又以笺纸作《北极冰山图》,并特别声明是“戏以杨异法写真景”。

1956年,刘海粟作《临董文敏没骨青绿山水》(图二),题曰:

余曾见董玄宰仿僧繇没骨画,设色奇古,亟一临之,并存诗识,以知所自。

旁并录陈继儒诗跋云:

画龙不点睛,点睛即飞去。画山不画骨,画骨失真趣。幻化恣神奇,君已得其意。……玄宰不写色画十余年矣,弛幅偶仿僧繇,深入三昧,特为之拈出。眉道人儒。

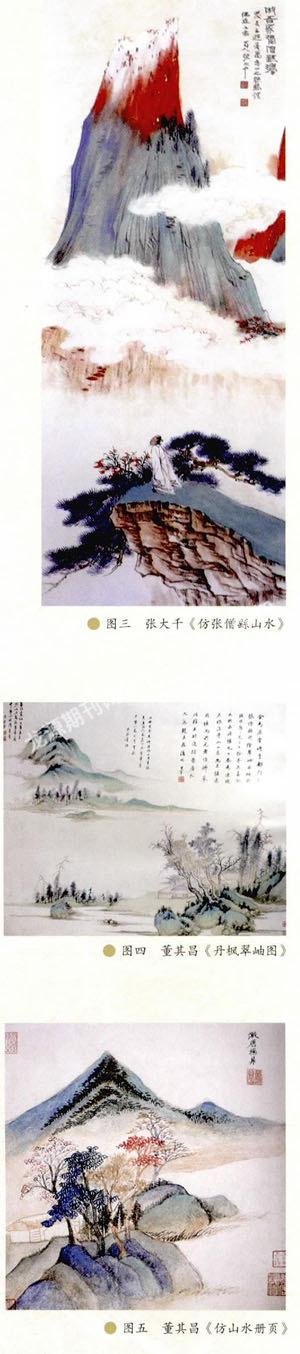

早在1934年,张大干就作有此种没骨青绿山水,题为“仿吾家张僧繇法”(图三)。1947年,他又作有《仿杨异峒关浦雪图》(王方宇旧藏),题:

青绿没骨画法出于吾家僧繇,董文敏数数临之,此又临文敏者。

其实还有更罩的。1923年,北京画学研究会的金城就作有《仿杨异山水》(旧金山曹仲英藏),画上题云“癸亥八月仿杨异没骨法”。

遍观以上临仿作品,并综合其跋语,可知他们都是自称临仿古代的一种没骨青绿山水画,并可以大致归纳出没骨青绿山水画发展中的一些关键人物,分别是:张僧繇、杨昇、董其昌。而董其昌尤为其中的关键人物。吴湖帆并认为,此青绿没骨画法在董其昌之后,是“有清三百年来无问津者”,几乎近于失传。事实果真如此吗?追索晚明以降的绘画史≯我们发现,现实情况与吴湖帆的判断实相去甚远,该画风不仅不是“兰首年来无问律者”,而且学习者始终不绝,并在近代画坛有明显复兴的趋势。

二、没骨青绿山水考

1董其昌与没骨山水

以上诸家画法多从董其昌出,可见董其昌是其中承上启下的关键人物。因此我们首先必须将董氏此方面的画风和思想观念作一番详细的梳理。

倡山水画,“南北宗”说的董其昌,崇尚南宗虚和淡远的画风,传世作品以水墨渲淡为主,可同时他也有青绿山水作品传世。吉林省博物馆藏董其昌《翠岫丹枫图轴》(图四),青绿着色,题曰:

余为庶常时,于都门见张僧繇所绘《翠岫丹枫图》致佳,忽忽已二十余年矣,至今不能去诸怀也。今春为陈征君作没骨山小景,尚未惬意,因忆向所见者,仿佛摹此,虽未能追踪晋唐。亦不落赵昊兴后也。

董其昌山水画代表作,《秋兴八景》中的一页,风格略近于《翠岫丹枫图》,在该画页上,董题道:“余曾见杨舁真迹没骨山,乃见古人戏笔奇突,云霞灭没,世所罕见者,此亦拟之。”

另外传世和见于著录的董氏仿杨舁山水作品还有数件,列之如下:

北京故宫博物院藏董其昌1621年所作《仿古山水册》(图五),其第七页题云:“仿唐杨异。”该册曾经王时敏、王撰、庞元济等人收藏,流传有绪。

徐邦达藏董其昌戊午年(1618年)三月花朝所临杨昇山水册,自题:

唐杨异《峒关蒲雪图》,见之明州(今宁波市南)朱定国少府,以张僧繇为师,只为没骨山,都不落墨。尝见日本画有无笔者,意亦唐法也。

金瑗《十百斋书画录》载《董其昌峒关蒲雪》一画,题:“偶阅唐杨昇《峒关蒲雪图》,仿其笔意。董玄宰。”下有陈继儒题:

杨昇《峒关蒲雪图》,为甬东朱定国所藏,为郡司马时,出示玄宰与余,尚有骑马一宰官,亦不用墨,玄宰摹其笔法,问带张僧繇没骨山体,非近代画家所能梦见者也。眉公题。

其后有金瑗注:“右画绢本,大青绿色,为思翁不易见之笔”。这表明,清代乾隆年间的徼州收藏家金瑗已经注意到,该画为董其昌风格较为独特的作品,可见此类作品在社会上流传数量并不多,社会所熟悉的依然是他水墨渲淡的一路画风。

董其昌绘画代笔人,松汪画派代表赵左作《秋山红树图》,题云:“万历辛亥秋九月,华亭赵左仿唐人杨昇画。”董其昌在画上题跋道:“《峒关蒲雪》,杨昇妙迹不多传,见此如虎贲中郎。”

崇祯元年,董其昌又仿张僧繇《白云红树图卷》,自题:“张僧繇没骨山,余每每仿之,然独以此卷为遐意,盖缘神怡多闲时所作耳。”

上海博物馆藏董其昌《燕吴八景图册》之七(图六),纯以青绿点染,题“西山雪霁仿张僧繇”。

由此可见,董其昌认定没骨青绿山水画风源自六朝张僧繇和唐代杨昇。

但董其昌有可能见过张僧繇与杨异的没骨青绿山水真迹吗?

张僧繇、杨昇绘画真迹无传,因此我们只能从历代书画著录记载中略作考察。

与董其昌同时的晚明书画家李日华《味水轩日记》卷五,“八月二十八日”条记载其所见张僧繇作品:

周秀岩携示古名贤画册,内张僧繇《冻泉图》,彩色与铅粉堆垛为之,极有生韵,岩问一线粉痕,乃冻溜之垂者。又用粉笔作草,离离雪岸。大都此一家画法,与泼墨同一机杼。

书画鉴定家李日华没有像往常那样,对其所见作品的真伪作出判断,而只是描述了作品的画法,肯定其“有生韵”,并认为此画法与泼墨法技巧相同。

《钦定石渠宝笈三编》著录有“唐杨昇画山水一卷”。

绢本,纵九寸六分,横五尺七寸五分,青绿画白云青嶂,赤干苍松,林屋溪船掩映,金碧,无款印。

其后幅有“钱塘楼观”题跋:

梁天监中张僧繇,每于缣素上不用墨笔,独以青绿重色,图成峰岚泉石,谓之抹(没)骨法,驰誉一时。后惟杨异学之,能得其秘。此卷颇有出蓝意,烟云蓉吐,楼阁参差,免气深成中天机自然流出,令人不可端倪,米氏父了擅写无根树、惜懂山。所谓五岳在掌,宇宙在胸矣。独于此法,不能着一笔,庸史可知也。览者勿轻视之。宝庆丁亥四月钱塘楼观识。

该画“无款印”,楼观之题跋考察了没骨青绿山水的起源,提出了精于没骨法的两位画家,但并未明言此卷作者为谁,只是提醒“览者勿轻视之”。《石渠宝笈三编》因其提及杨昇,遂

定其画作者为“唐杨昇”,实为轻率。

又清乾隆时大收藏家安岐藏有董其昌《仿杨昇没骨山水图》,在《墨缘汇观》之“名画卷上”中他对之作了详细的记录:

绢本,小条幅,长二尺七寸余,阔尺许。重设色没骨山水。中作高山平麓,丛树幽亭,红绿万状,宛得夕照之妙。

安氏并考察设色没骨山水的渊源说:

相传设色没骨山水,昔始于梁张僧繇,然考历朝鉴藏及图绘宝鉴,未尝有僧繇山水之语,即杨异之作亦未见闻。自唐宋元以来,虽有此法,偶遇一图,其中不过稍用其意,必多间工笔,未见全以重色皴、染、渲、晕者。此法诚妙绝千古,若非文敏拈出,必至湮灭无传,今得以古返新,思翁之力也。

安岐查阅资料,对所谓张僧繇、杨舁创没骨山水之说,表示了很大程度的怀疑,而只对董其昌的成就表示认可,认为正是靠董其昌的努力,才使得没骨青绿山水画法重现人间。

有意思的是,乾隆末年时画家、理论家沈宗骞所作的《山水图册》(图七),其中一页用没骨青绿法,画上并题云:

唐李昇善没骨山水,董思翁尝仿之,秀润古雅,灼灼如芙蕖出水,又如美女靓妆当牖,明丽欲绝,惜不能再得华亭妙腕也。

与董其昌自己所说不同,沈宗骞又提出善画没骨山水的是“唐李昇”。并说董其昌所取法的其实是唐代的李昇!而非杨昇。

那么,究竟谁是谁非呢?

2从画史著录看张僧繇、杨昇、李昇作品

时至今日,由于张憎繇、杨昇、李昇的作品真迹几乎无一存世,因此,我们只能借助早期画史资料,分别考察张僧繇、杨昇、李昇的生平基本情况及历代著录画目,以便对他们的作品风格的大致面貌作出合理的推断。

唐裴孝源《贞观公私画史》著录张僧繇作品19卷(《汉武射蛟图》一卷、《吴王格虎图》一卷、《羊鸦仁跃马图》一卷、《行道天王像》一卷、《维摩诘像》一卷、《宝诘像》一卷、《摩衲仙人像》一卷、《朱异像》一卷、《梁宫人射雉图》一卷、《醉僧图》二卷、《咏梅图》一卷、《横泉斗龙》一卷、《杂人马兵刀图》一卷、《昆明二龙图》一卷、《清溪宫水怪图》四卷)。唐张彦远《历代名画记》卷七:“张僧繇(上品中),吴中人也。天监中为武陵王国侍郎、直秘阁知画事。历右军将军、吴兴太守。……”后录作品名共18件(《清溪宫水怪图》《吴主格虎图》《维摩诘像》《横泉斗龙图》《昆明二龙图》《行道天王图》《汉代射蛟图》《杂人马兵刀图》《朱异像》《羊鸦仁跃马图》《摩衲仙人图》《梁北郊图》《梁武帝像》《梁宫人射雉图》《定光佛像》《醉僧图》《田舍舞图》《咏梅图》)。多数与裴书著录的相同。北宋《宣和画谱》卷一记御府所藏张僧繇画16件,从画题看,多为佛教人物题材(计有:《佛像》一、《文殊菩萨像》三、《大力菩萨像》一、《维摩菩萨像》一、《佛十弟子图》一、《十六罗汉像》一、《十高僧图》一、《九翟像》一、《镇星像》一、《天王像》一、《神王像》一、《扫象图》一、《摩利支天菩萨像》

一、《五星二十八宿真形图》一)。遍考历代以来的重要著录,未见山水画迹。而《宣和画谱》著录最后一件《五星二十八宿真形图》仍然传世,只是已被证实是梁令瓒作品。唯一可引起联想的是所谓一乘寺“凹凸花”,唐许嵩《建康实录》卷十七记载“一乘寺”:“寺门遍画凹凸花,代称张僧繇手迹。其花乃天竺遗法,朱及青绿所成。远望眼晕如凹凸,就视即平。”这种凹凸装饰,据称传自印度,至今仍可在公元540年至550年代的敦煌288、428窟中见到,其画法以色彩晕染而成。敦煌壁画24g窟西魏时期作品《狩猎》(图八),可见青绿山水配景。299窟《啖子本生》为北周作品,配景山水亦为青绿敷染而成,第217窟初唐作品《十六观》作为背景的没骨青绿山水依然沿袭了北周时的风格。佛教经变绘画构图多采用连环图画形式,从东晋顾恺之《洛神赋图》摹本看,他的构图法则应该源自佛教绘画。其画中山水与敦煌壁画山水亦有联系。其树法可在敦煌壁画428窟《须达孥本生》(北周)中见到。那么此风格的传播线路就基本可以梳理出来,是以古人称张僧繇所用的为“天竺遗法”,也即其法自印度传来,传播的途径便是随佛教传入,民间画工制作壁画时开始应用没骨青绿之法。后为文人士大夫型的画家所吸收,并加以改造而成。但遍考早期传世画迹,只南宋院画作品中有一张《雪山行旅图》(图九),画雪山用了没骨法,以表现雪意艨胧之感,近树仍用勾勒,远树用没骨法。然远树形态极类敦煌壁画428窟作品和顾恺之《洛神赋图》中的树木画法,仍有朴拙意味。因此可推断顾恺之画中的山石树木一定程度上源自于佛教壁画的画法,只是在原有的没骨画法上加上了线条勾描,或许这正是顾恺之的创新之处,其线描形式被称为“游丝描”。

一、《五星二十八宿真形图》一)。遍考历代以来的重要著录,未见山水画迹。而《宣和画谱》著录最后一件《五星二十八宿真形图》仍然传世,只是已被证实是梁令瓒作品。唯一可引起联想的是所谓一乘寺“凹凸花”,唐许嵩《建康实录》卷十七记载“一乘寺”:“寺门遍画凹凸花,代称张僧繇手迹。其花乃天竺遗法,朱及青绿所成。远望眼晕如凹凸,就视即平。”这种凹凸装饰,据称传自印度,至今仍可在公元540年至550年代的敦煌288、428窟中见到,其画法以色彩晕染而成。敦煌壁画24g窟西魏时期作品《狩猎》(图八),可见青绿山水配景。299窟《啖子本生》为北周作品,配景山水亦为青绿敷染而成,第217窟初唐作品《十六观》作为背景的没骨青绿山水依然沿袭了北周时的风格。佛教经变绘画构图多采用连环图画形式,从东晋顾恺之《洛神赋图》摹本看,他的构图法则应该源自佛教绘画。其画中山水与敦煌壁画山水亦有联系。其树法可在敦煌壁画428窟《须达孥本生》(北周)中见到。那么此风格的传播线路就基本可以梳理出来,是以古人称张僧繇所用的为“天竺遗法”,也即其法自印度传来,传播的途径便是随佛教传入,民间画工制作壁画时开始应用没骨青绿之法。后为文人士大夫型的画家所吸收,并加以改造而成。但遍考早期传世画迹,只南宋院画作品中有一张《雪山行旅图》(图九),画雪山用了没骨法,以表现雪意艨胧之感,近树仍用勾勒,远树用没骨法。然远树形态极类敦煌壁画428窟作品和顾恺之《洛神赋图》中的树木画法,仍有朴拙意味。因此可推断顾恺之画中的山石树木一定程度上源自于佛教壁画的画法,只是在原有的没骨画法上加上了线条勾描,或许这正是顾恺之的创新之处,其线描形式被称为“游丝描”。

再看杨昇,《历代名画记》卷九有“杨舁”:“杨宁、杨异(望贤宫图、安禄山真)、张萱,以上三人并善画人物。”《宣和画谱》卷五《人物门》:“杨舁,不知何许人也。开元中为史馆画直,有明皇与肃宗像深得王者气度,后世模仿多矣!……昇以写照专门,又当时亲见其表,宜乎传之甚精……”下记御府所藏:唐明皇真一、唐肃宗真一、望贤宫图一、高士图一。可知他是唐玄宗时专职的人物画家,其中可能与山水画有关的是《望贤宫图》,然因资料的缺乏,难有更深入的了解。

与以上两人多作人物不同,李舁资料则显示他几乎是专门的山水画家。《益州名画录》卷中《妙格下品》记载说:

李昇者,成都人也。小字锦奴,年才弱冠,志攻山水,天纵生知,不从师学。初得张藻员外山水一轴,玩之数日,云:未尽妙矣。遂出意写蜀境山川平远,心思造化,意出先贤。数年之中,创成一家之能,俱尽山水之妙。每含毫就素,必有新奇。《桃源洞图》《武陵溪图》《青城山图》《峨眉山图》《二十四化山图》,好事得之,为箱箧珍,后学得之,以为亡言。时皇朝有李将军擅名山水,蜀人皆呼异为小李将军,盖其艺相匹尔。悟达国师自京入蜀,重其高手,请于圣寿寺本院,同居数年,因于厅壁画《出峡图》一堵,《雾中山图》一堵。既而又请于大圣慈寺真堂内画《汉州三学山图》一堵,《彭州至德山》一堵。时称悟迭国师真堂四绝:常粲写真,僧道盈书额,李商隐赞,李异画山水。今见存。

因此知李昇在蜀地以山水知名,是专门的山水画家。

《宣和画谱》卷三:“李昇,唐末成都人。初得李思训笔法而清丽过之,一日得张璨山水一轴,凝玩久之辄舍去。后乃心师造化,脱略旧习,命意布景,视前辈风斯在下。……舁之于画盖得之矣,蜀人亦呼为小李将军。……舁笔意幽闲,人有得其画者,往往误称王右丞者焉。今御府所藏五十有二。”李思训为唐代山水名家,善青绿山水,官至左武卫大

将军,与其子李昭道并称“大小李将军”。王右丞指王维,善水墨山水,被后世尊为文人画的祖师。宣和御府所藏李昇作品,从画题看,其中可能与山水有关的是:葛洪移居图、仙山图、仙山故实图、吴王避暑图、滕王阁图五、避暑宫图五、江山清乐图、出峡图、远山图、山水图等。

米芾《画史》记,李孝端收李舁三幅山水画,其中“两幅画林石岸茅亭溪水,……石岸夭成,都无笔踪”;另一幅“峰峦秀拔,山顶蒙茸作远林,岩峦洞穴,松林层际,木身圆挺,都无笔踪”。

可见李异山水画法,为一种不见笔踪,而纯用凹凸之形表现石岸与木身等处的画法,应该说是近于没骨画法的。

张丑《清河书画舫》著录项元汴所藏李昇《高贤图》,并记画后赵孟頫、郭天锡、虞集等人诗跋。张丑并云:

李昇画本细润,中有气韵,极为米南宫所赏识,槁李项氏藏其《高贤图》一卷,苍茫大类董源,而秀雅绝似王维,或谓昇画仿佛李思训,殆拟非其伦矣。

《宣和画谱》已云人有得李昇画者,往往误称王维;张丑亦云“秀雅绝似王维”,可见李舁作品风格与王维更加接近,是以董其昌见此卷后,会在跋语里多所称赏。

吴升《大观录》卷十一,著录有《李昇高贤图》,从卷后录赵孟頫、郭天锡、虞集等人诗跋看,显然与张丑著录的是同一卷,吴并详记该画材质、规格与构图:“绢本,长五尺高九寸,宋思陵书谶,钤小双龙玺在斜纹绫上。人物俱在山水中间,扶筇、垂钓、濯足、观云,位置楚楚,神采可掬;峰峦设色颇似李思训,笔墨亦古,特有颓气未得潇洒耳。然思翁跋有颠米于昇无间然之语,而宋有高宗御览,元有子昂诸公赏识,宁非法宝?”其下更有董其昌“丙寅中秋”一跋云:

李昇画为神品之冠,唐末宋初鲜有敌手。米元章《画史》称有二帧在吴中僧刹,一帧可得半载工力。米于右丞犹谓刻画,而于异无间然矣,赏鉴如此!此卷高古简洁,树木如顾虎头,山石似李思训,余家亦有《雪图》一轴,正复相类。

其中“树木如顾虎头”一句值得特别注意,上文我们提到南宋《雪山行旅图》中远树画法与顾恺之画法的关系,李昇画法或许是追溯了顾恺之时期的拙朴画法,或许同时也受到宗教壁画的影响。由董其昌的题语可知董其昌既见过李昇《高贤图》,也知道米芾对他的推崇程度甚至在南宗画祖师王维之上,因此学习李异画法,当然也是有着进一步倡扬文人画的战略意图在内的。况其家藏便有《雪图》一幅,学习起来自然方便。

清初时李昇作品可能仍有流传,高士奇《江村销夏录》著录《唐李昇袁安卧雪图》:

绢本,立轴,长四尺二寸五分,阔二尺八寸五分,徽宗瘦金书“唐李昇袁安卧雪图真迹”于首,右圆双龙印,左“御书”瓢印及“御书之宝”,下左角“松雪斋印”。

高氏并对其画法颇为留意:

此图以焦墨作山石,皴法苍莽,非人力可到。人物树木,略设淡色,生动异常。隆暑张之,凛然有寒意。传宝于世几及千年,而绢素完洁,尤为所难,真希世之珍也。(陈撰《玉几山房画外录》转录此条,字句略有不同,见《美术丛书》初集第八辑。)

乾隆时的《钦定石渠宝笈续编》亦著录有《李昇山水真迹》,据说是:“绢本,纵九寸五分、横一丈五尺六寸,设色画众山云树,平田远村,水阁关门,寺垱舟骑诸景。款蜀入李昇。”后有乾隆御题诗一首,对于此作的奇特画法有高度评价:

唐末宋前笔,天倪月窟思。敢人之不敢,为古所希为。可窜摩诘丽,还过思训奇。弗皴山自峻,若温水常披。

综上所述,可以说真正能落到实处的应该是李昇山水画法,非常近于没骨画法,且作品到清代中期仍有流传;而张僧繇、杨昇此类作品,至少从明清著录中还找不到可靠的证据。但为何后二者却无中生有地完全占有了没骨山水的领袖地位呢?和安岐一样,吴荣光《辛丑消夏记》著录《明董文敏仿张僧繇小幅轴》后,也在其后按语里对于没骨山的起源提出了怀疑:“张僧繇画,在《宣和画谱》已无传本,惟唐裴孝源《贞观公私画史》载有隋朝宫本九卷,然皆人物而无山水。不知思翁此幅所仿之没骨山从何处见之?大抵文人命笔,兴到神来,自鸣得意,不肯取法后人,未必果见僧繇真本而规规效之也。”其考证之空疏之处姑且不论,其结论倒不失为通脱之论,颇有参考价值。

董其昌另有青绿山水画《昼锦堂图卷》(今藏吉林省博物馆,图十),细观亦为没骨法,画上题跋曰:

宋人有温公《独乐园图》,仇实父有摹本。盖画院界画楼台,小有郭恕先、赵伯驹之意,非余所习。兹以董北苑、黄子久法写《昼锦堂图》,欲以真率当彼矩丽耳。

从跋语看,董氏曾见明代仇英所摹宋人界画司马光《独乐园图》,风格近郭忠恕、赵伯驹一类“北宗”风格,过于矩丽,因此“非余所习”。董氏因此用董源、黄公望“南宗”一类意趣而“写”北宋名相韩琦的“昼锦堂”,虽用青绿色,但其所追求的是远不同于前者的“真率”意趣。这里董其昌强调了“南宗”文人画与“北宗”职业画的区别,主要在于创作态度和创作趣味上,而与水墨或青绿的材料技法并无必然联系。董氏仿张僧繇《白云红树图》时也自言:“独以此卷为遐意,盖缘神怡多闲时所作耳。”又一次强调了创作态度在南宗文人画创作中的重要作用。

晚明文人学问空疏,人所共知。董其昌画上题跋信手写来,张冠李戴的情况着实不少。这方面,阮璞先生等前辈早有文批判。阮先生并在《所谓张僧繇杨昇没骨山水》一文中认为,董其昌笔下的“杨舁”实应为“李昇”之误:“余颇疑董氏所称杨昇没骨山水,实因李舁画法而起,……盖董其昌之题画文字,惯常出现误记与误笔,此种学风文风特点,久已为明眼人所拈出。”不过在这方面,阮先生只是推断,并无直接证据。而我们则有沈宗骞的画上题跋和明清画史著录李舁作品为证。

3没骨山水画风在清代画坛的传播

吴湖帆认为没骨山水“有清三百年来无问津者”,并非史实。前文我们已看到,清中期沈宗骞便作有此类作品。而且,从清代绘画史看,他并非清代唯一绘制没骨山水的画家。以下兹举其要者于下。

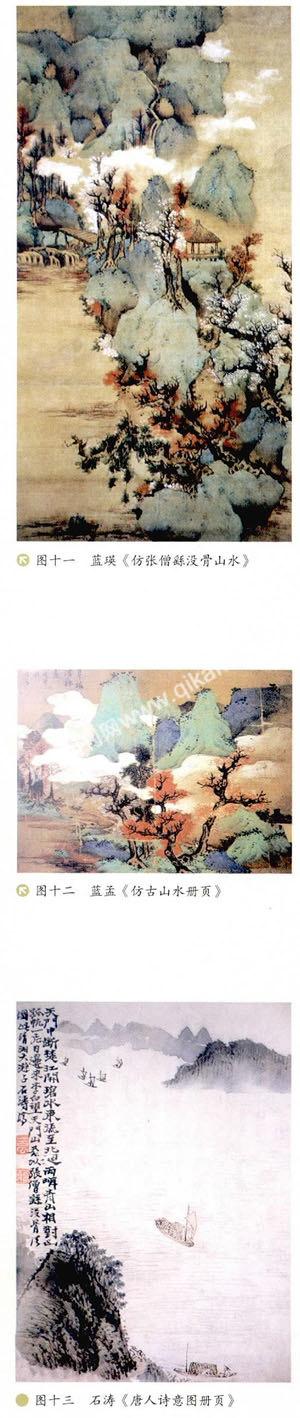

蓝瑛,这位武林派的领袖,作有此类没骨山水多幅。多为“法张僧繇画”或“法张僧繇之笔”等。在其中一幅《白云红树图》上,他题道:“张僧繇没骨画法,时顺治戊戌清和画于听鹤堂。”此外尚有《仿张僧繇没骨山水》(图十一)等。陈传席《中国山水画史》之“蓝瑛和武林派”一节认为:“蓝瑛这种没骨法在他之前还不曾出现过。他自己独创而又那么完美,在画史上是应该引起注意的。”陈氏此论,似未看出蓝瑛与董其昌画风之间的关系。王朝闻主编《中国美术史》“明代卷”已明确指出:

蓝瑛还有一类青绿没骨山水,如《山川白云图》,题云“法张僧繇之

笔”,其实并无根据表明他仿自张僧繇,而在董其昌的绘画作品中,倒经常有以仿张僧繇或唐杨昇为题的青绿没骨山水,可见这种风气是由董其昌等文人画家布扬并流行的,蓝瑛无疑是受了这一风气的影响。

虽是职业画家,然蓝瑛曾至松江,与松江文化圈有紧密联系。黄宗羲记人散文《陈继儒》写到陈在杭州西湖游玩时回访黄宗羲,时陈“乘小轿,门生徒步随其后,天寒涕出,蓝田叔(瑛)即以袍袖拭之”。可知蓝瑛为陈继儒门生。因此他受董其昌、陈继儒的影响,势所必然。

蓝瑛的学生和子、孙,均有此类作品传世。如学生刘度画题:“仿张僧繇白云红树图。”子蓝孟画题:“摹张僧繇画。”(图十二)。孙蓝深画题:“张僧繇没骨法,纯以丹铅绚采取胜,文章家之六朝体也。”强调此画法的古意。

清初画家石涛也作有此类作品。北京故宫博物院藏石涛《唐人诗意册》第五页(图十三),题识云:

“李白望天门山,兹以张僧繇没骨法图此……”

首都博物馆藏恽寿平《山水图册》之《春山暧翠》页(图十四),题:“戏用僧繇没骨图意。”

我们认为,蓝瑛、石涛和沈宗骞等人的没骨山水都源自于明末画坛领袖董其昌,只不过出于不同的考虑,才在画上写上不同的取法对象。

蓝瑛虽为职业画家,却多取法于文人画家。他曾在年轻时拜访过董其昌,作品受到了董其昌和陈继儒的肯定。他的没骨山水很大程度上受到董的影响,不过更见格法与功力,这与他练过南宋院体山水有关。

石涛一向被人视为反传统的英雄,事实并非完全如此。对于画坛宗师董其昌,石涛是抱着又爱又恨的复杂心态。我们发现,石涛曾多次不提名地引用董其昌的观点,并学过董的用墨法。况石涛画法多样,戏用没骨法也是正常的。不过因为石涛眼高于顶,他所真正倾服的是顾恺之、陆探微和张僧繇等六朝大家。这就是他

“仿张僧繇法”的原因。

沈宗骞处于一个老大师(四王、四僧等)都已远去,社会上的私人收藏多数已进入乾隆宫廷,从而造成

“正法日替,俗学日强”的尴尬时期,从其所著《芥舟学画编》可见,沈的奋斗目标便是重振“正派”雄风。沈宗骞推出的理想偶像是“三董”:董源、董其昌、董邦达。在写下没骨山水的重将“李昇”而非董其昌所谓的杨昇时,沈宗骞不动声色地改正了董其昌的错误。其真实目的应是更利于绘画史的健康发展,和“正法”的重新振兴。

三、没骨青绿山水画风与近代中国画坛

没骨青绿山水画风在近代画坛的传播,势头更猛,自20世纪20年代一直到解放后的50年代,传统派和非传统的中国画家多受其影响。此画风在近代西风东渐的历史情境中重新出现并广泛传。播;在当聪有其特定的意义。

在近代中国,传统水墨文人画遭到普遍质疑,如在《万木草堂藏画目》中,康有为在比较中西绘画之后詹出:挽救中国画的办法是“以复古为革新”,即“以形神为主而不取写意,以着色界画为正,而以墨笔粗简者为别派;士气固可贵,而以院体为画正法。”这种“以复古为革新”的主张,与其早期在政治上的“托古改制”说相呼应。在“国朝画”一节,他对清代绘画史几乎是一笔抹杀:

中国画学至国朝而衰弊极矣,岂止衰弊,至今郡邑无闻画人者。其遗余二三名宿,摹写四王、二石之糟粕,枯笔数笔,味同嚼蜡,岂复能传后,以与今欧美、日本争胜哉?盖即四王、二石,稍存元人选笔,已非唐宋正宗,比之宋人,已同桧下,无非无议矣。唯恽、蒋二南,妙丽有古人意,其余则一丘之貉,无可取焉。

康氏认为清代画坛唯恽寿平、蒋廷锡的着色画,尚有着“唐宋正宗”的余韵。

近代画坛取用董其昌所再阐释“杨异”(唐代宫廷画家)的没骨青绿山水画风,可以说,多数都是受当时康有为等人对于中西绘画的认识所影响。希望另辟蹊径,以复古为革新,以求重新振兴中国画,并与西画争胜。而没骨山水画又与日本画有一定的相通之处(董其昌先已言之)。若追其最早来源,又可远溯印度。也就是说该画风本为外来文化的产物,在近代又被祭出以与西方文化争胜。近代画家虽未必意识到此点,然自今日观之,在中国文化传统中,一种特定艺术风格或思潮的传播与复兴或再发现的过程,更多缘于社会、政治或文化情境的需要,至于其原初来源则难以追溯,也不必追溯了。比如近代佛学的复兴局面,也是缘于西学思潮的冲击而起的,其情境与之便颇有相似之处。

金城、吴湖帆、张大干等人,基本都是传统绘画的积极追随者,在当时的历史情境下,以退为进,祭出富丽一路的没骨重彩山水画风,不失为是以一种新的态度重新建构传统的积极做法。由于没骨重彩画风在画法上的相对自由性,它本身所潜藏的可阐释性也更强。如果审视这些画家晚年的艺术创作风格,会发现它们和没骨重彩画之间依然有着剪不断、理还乱的复杂关系。

让我们来看看张大干、吴湖帆、刘海粟等人的没骨重彩山水和他们自己艺术创作风格之间的关系。

毫无疑问,除刘海粟、吴湖帆外,张大干的没骨山水也是学自董其昌的,这点张自己也有言明。所谓“杨昇《峒关蒲雪图》”云云,董其昌是言之凿凿。从晚明直到20世纪初,董其昌在中国画坛有着巨大而深远的影响。而张大干、吴湖帆的取法正是正统的文人画派,由此他们对于董其昌的取法是肯定的。

我们认为,张大干、刘海粟晚年常创作的泼彩山水多多少少受到了没骨法的影响。而吴湖帆在创作中只偶一为之,并不占主要地位。应该说是各取所需。

张大干早年没骨山水画作品颇多,除《峒关蒲雪图》外,他还有“甲戌”(1934年)的《仿吾家张僧繇法》;“戊寅”(1938年)的《巫峡清秋·仿吾家僧繇笔》。尤其“丙子”(1936年)的《华山云海图卷》(图十五),补题曰:“此卷初师僧繇法,继而略加勾勒,遂似李将军矣。”显见在张大干的认识里,所谓“张僧繇法”和“李将军”(李思训)在画法上的区别就在于“勾勒”的问题。在没骨法的起源问题上,张大千显然更倾向于“吾家僧繇”。1963年,张作青绿山水《秋山红树图》,并题诗言:“精鉴华亭奠漫矜,误将蒲雪许杨异。老夫自擅传家笔,如此秋山得未曾?”并跋云:“董文敏盛称杨异《峒关蒲雪图》,而吾家僧繇《秋山红树》实为没骨之祖,此图约略似之。癸卵六月既望,蜀郡张大干爱。”

不少评论家认为张大千晚年的泼彩山水画法上深受西方现代抽象画法影响,但据张大干老友侯北人回忆,张大干并不同意此看法,说道:“他坚持泼墨泼彩出于一源,是传统画的创新而已。”我们认为,张的泼彩山水除受泼墨影响外,没骨山水的画法应该对其也有一定启发。李日华也早指出没骨法和泼墨画法在技巧方面的相同之处。

刘海粟的泼彩也出现在晚年,由于刘中西画法兼通,没骨画法又略通泼彩油画(董其昌曾云:日本画有无笔者……),因此走向泼彩山水也是必然之路。

金城的晚期山水画,虽流露出西洋水彩画的意趣,然依然可约略看出没骨风格影响的一些特点。况由没骨而至水彩,本身便无明显界限。

只有吴湖帆依然坚持走严谨的小青绿发展道路,但在新时代面前,也有所变通。他用没骨法表现了现代题材的《北极冰山图》等。在传统画法与现代题材的结合方面作了有原则的调和,当然,这也是中国画在新时期的一种有意义的探索。