吉林图们市磨盘村山城遗址2021年北区发掘简报

2023-02-10吉林省文物考古研究所浙大城市学院延边朝鲜族自治州文物保护中心

吉林省文物考古研究所 浙大城市学院延边朝鲜族自治州文物保护中心

〔内容提要〕 磨盘村山城遗址为东夏国南京城故址。2021年,吉林省文物考古研究所发掘磨盘村山城北区的早期房址1座,晚期房址6座、灰坑6个,出土大量建筑构件、陶器、瓷器、石器、铁器及铜器。早期房址的发掘为讨论山城早期遗存的时代与性质提供了新的实物资料;晚期遗迹的发掘为探讨山城功能分区、社会环境的变迁及东夏国南京城的使用和废弃过程提供了重要的实物资料。

磨盘村山城为东夏国南京城故址,坐落于吉林省延边朝鲜族自治州图们市长安镇磨盘村南约2千米处,遗址的南、东、北三面被布尔哈通河环抱,西距延吉市区不足5千米,海兰江在遗址南侧汇入布尔哈通河,中心坐标北纬42°54′59.3″,东经129°36′59.9″,海拔256米(图一)。自2013年开始,吉林省文物考古研究所对磨盘村山城开展了连续多年的考古发掘工作(图二),其中,2021年发掘区主要位于山城的西区和北区,现将2021年北区考古发掘的主要收获简报如下。

图一 磨盘村山城遗址地理位置图

图二 磨盘村山城遗址历年发掘区示意图

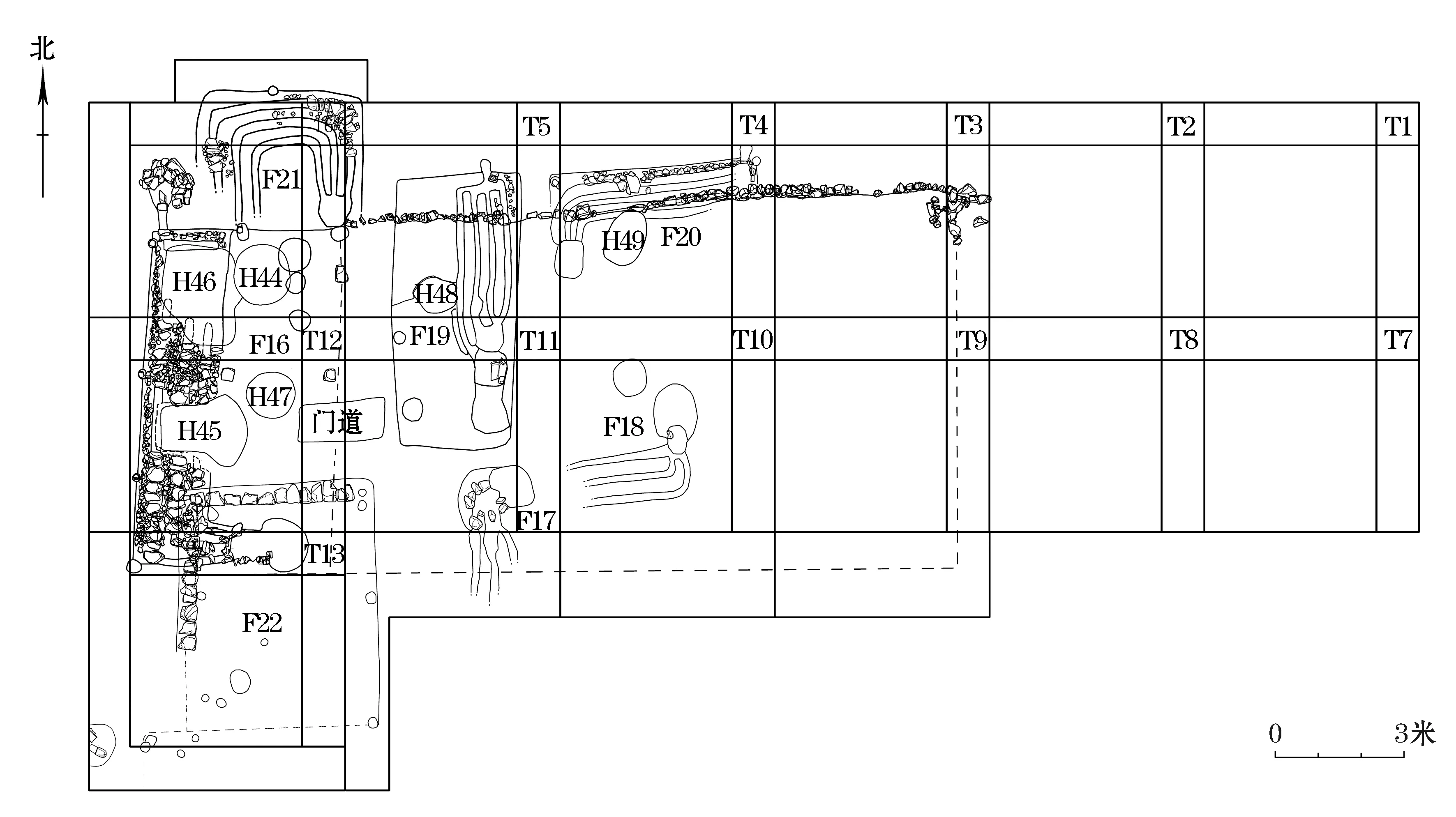

2021年,磨盘村山城北区考古发掘地点位于山城北区,东北距东门(1号门址)约220米,西距2013年发掘区约50米,南距山城中区约230米,地势北高南低,为山地缓坡,现为耕地。本次发掘共布5米×5米探方13个,按自北向南、由东向西的顺序编号为2021TMⅡT1~T13(后文均省略前缀“2021TMⅡ”),加上后期扩方,实际发掘面积360平方米(图四;图五)。

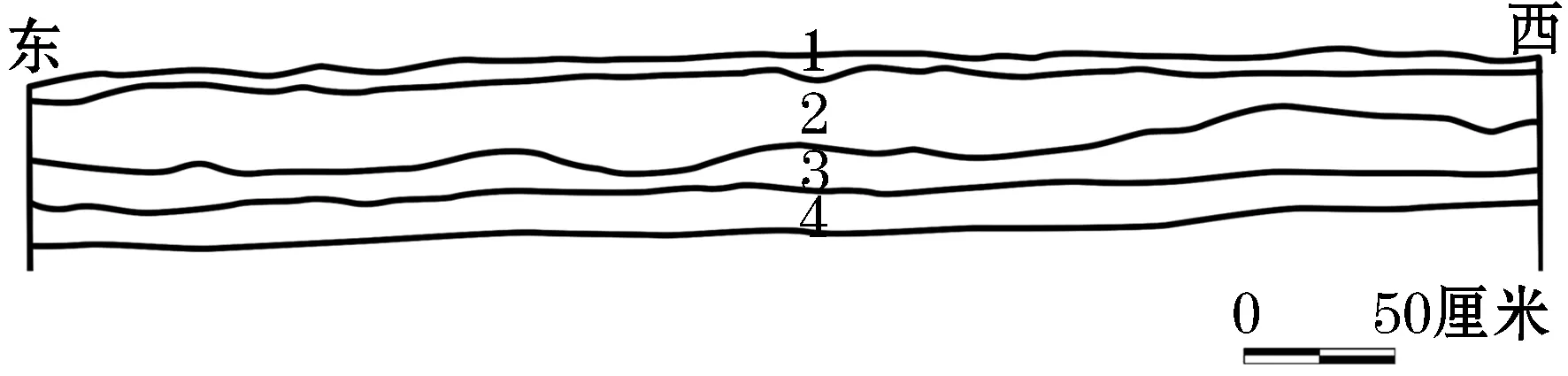

图三 T4南壁地层图

图四 磨盘村山城遗址2021年北区总平面图

一、地层堆积与分期

发掘区地层堆积共4层,以T4南壁地层为例(图三)。

第1层:灰褐色耕土层,土质疏松,厚0.03~0.1米,夹杂大量植物根茎及少量现代垃圾、石块,出土泥质灰陶片、素面灰瓦片。该层下未发现遗迹。

第2层:黑色沙土,土质较疏松,厚0.1~0.3米,夹杂大量炭灰和少量植物根茎、石块,出土泥质灰陶片、素面灰瓦片、瓷片、铁器等。该层下开口的遗迹有H44、H45、H46、H47。

第3层:灰黑色沙土,土质较致密,厚0.06~0.25米,夹杂大量石块和少量炭粒、红烧土颗粒,出土大量素面灰瓦片、泥质灰陶片和少量绳纹瓦片、网格纹瓦片、瓷片、铁器、铜钱等。该层下开口的遗迹有F16、F17、F18、F19、F20、F21、H48、H49。

第4层:黄褐色沙土,土质较致密,厚0.1~0.15米,夹杂少量炭粒、红烧土颗粒、石块,出土大量红褐色绳纹、网格纹瓦片和少量泥质灰陶片、铁器。该层下开口的遗迹有F22。

第4层以下未发掘。

根据地层堆积情况和出土遗物特征,磨盘村山城2021年北区发掘区遗存与山城以往发现情况类似①,仍可分为两期,早期遗存开口于第4层下,以红褐色建筑构件为代表,此外均为东夏国遗存,以青灰色建筑构件为代表。

二、早期遗存

(一)遗迹

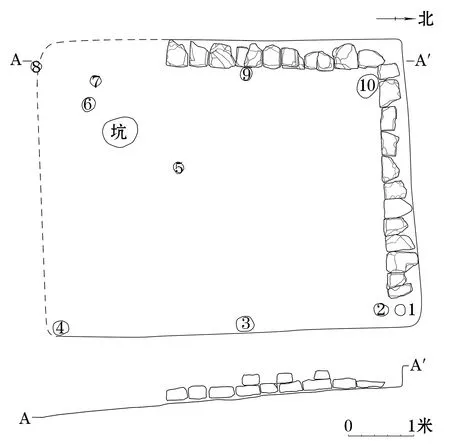

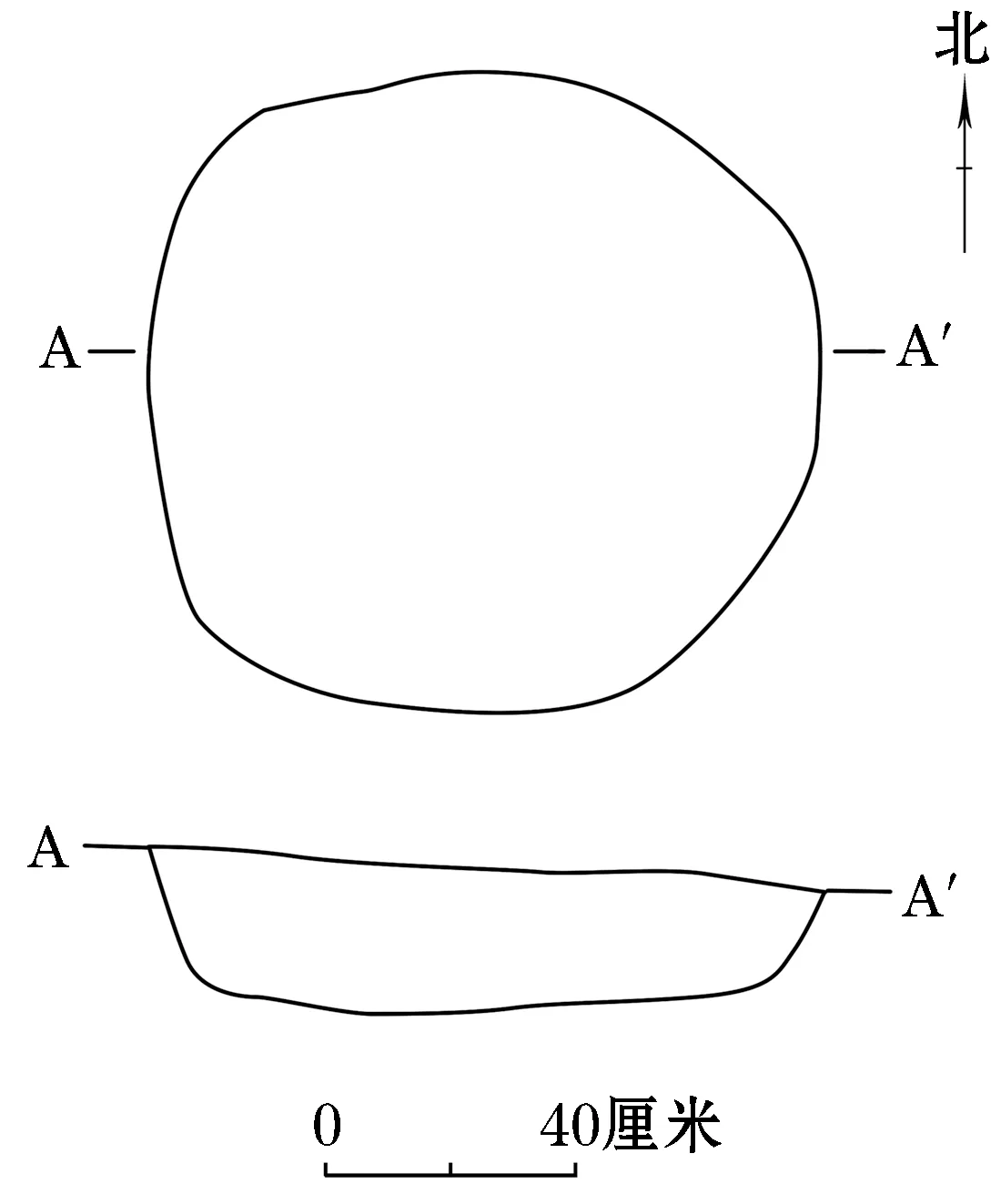

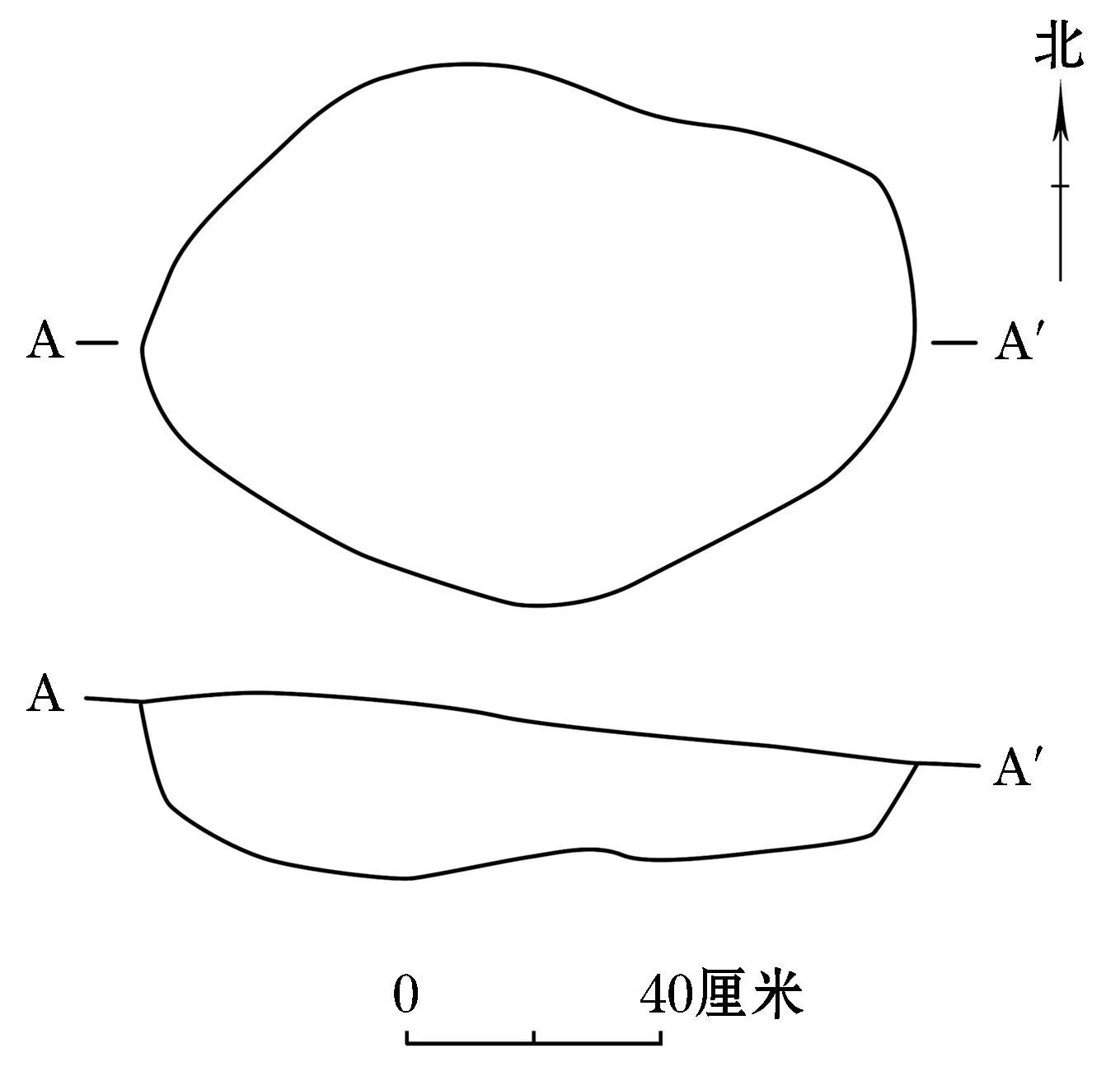

F22 位于T13中部,部分延伸至T11、T12、T13东扩方,开口于第4层下,北部被F16打破。半地穴式建筑,平面呈长方形,南壁及西壁南侧已不存,南北残长5.78、东西宽4.47、最深0.32米。未发现门道。室内地面南高北低,较为平整。房址西壁、北壁各有一段石墙,残存1~2层石块。石墙基部石块置于地面,未见基槽。墙体所用石材仅对内表面进行修整,石墙外表面与穴壁之间的空隙以土填充。柱洞共发现10个,东西两壁柱洞均成排分布,位于房址四角及两壁中部,东北角和西南角各有2个柱洞,其余2个柱洞分别位于中部偏南和西南,柱洞平面均呈圆形,直径0.16~0.38、深0.1~0.4米(图六;图七)。房内西南有1处椭圆形坑,斜壁,平底,长径0.53、短径0.43、深0.35米,坑内出土大量铁甲片和少量铁镞、陶器残片。

图六 F22(南→北)

图七 F22平、剖面图(1—10.柱洞)

房内堆积为灰褐色沙土,土质较疏松,含较多石块,出土大量瓦件,多呈红褐色或黄褐色,种类包括绳纹板瓦、网格纹板瓦、素面筒瓦、绳纹筒瓦,素面筒瓦凸面多刻划文字、符号、图案,另出土少量泥质灰陶片。

(二)遗物

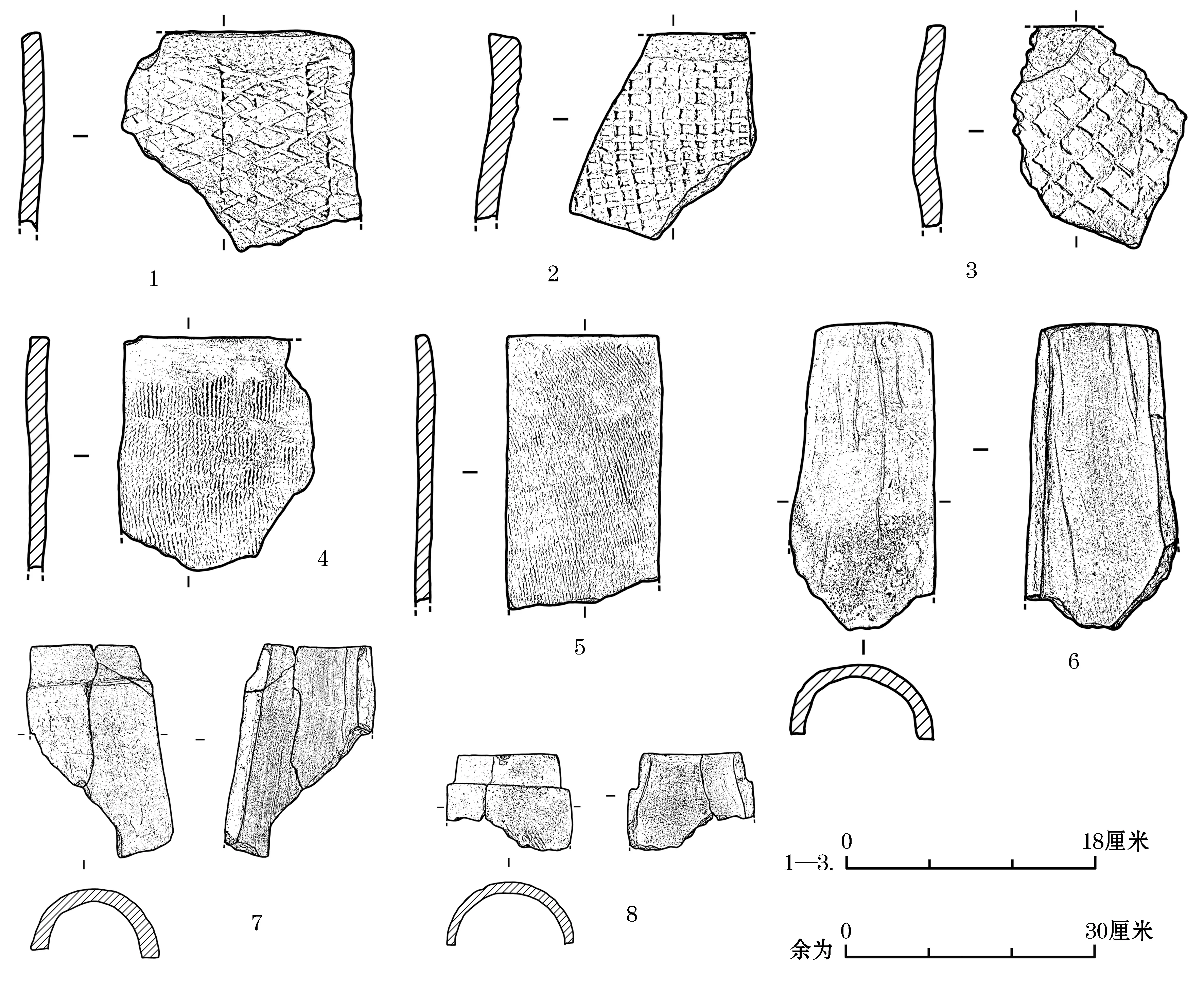

早期出土遗物以板瓦、筒瓦等陶质建筑构件为主,另有少量陶器残片和铁器。现选取部分典型遗物进行介绍。

1.建筑构件

板瓦 F22∶55,夹细砂红褐陶。残存一条端边和一条侧边。凸面压印菱格纹,凹面为布纹。残长14.7、残宽15.7、厚0.5~2厘米(图八,1)。F22∶56,夹细砂灰陶。残存部分端边。凸面压印小方格纹,端边一侧纹饰被抹平,凹面为布纹。残长13.8、残宽12.1、厚1.5~2.2厘米(图八,2)。F22∶57,夹细砂陶,表皮呈灰色,胎芯呈红褐色。残存部分端边。凸面压印大方格纹,凹面为布纹。残长15.1、残宽11.8、厚1.5~2.1厘米(图八,3)。F22∶75,夹细砂红褐陶。残存一条端边和一条侧边。凸面饰绳纹,凹面为布纹,端边一侧两面纹饰均略被抹平。侧边有割痕,切割不匀,部分全切,部分半切,可见二次修边痕迹。残长30.8、残宽17.5、厚1.1~2.3厘米(图八,5)。F22∶78,夹细砂灰陶。残存一条端边和一条侧边。凸面饰绳纹,凹面为布纹,端边一侧两面纹饰均被抹平。侧边有割痕,切割不匀,部分全切,部分半切。残长26、残宽22、厚1.2~2.1厘米(图八,4)。

图八 早期出土建筑构件1—5.板瓦(F22∶55 F22∶56 F22∶57 F22∶78 F22∶75) 6—8.筒瓦(F22∶35 F22∶59 F22∶45)

筒瓦 F22∶35,夹细砂红褐陶。瓦体平面呈梯形,前宽后窄,前端残,尾端平直无榫头。凸面为素面,可见纵向修平痕迹,凹面为布纹。残长34.7、尾端宽12.8、最大残宽17、厚0.7~2.1厘米(图八,6)。F22∶45,夹细砂黄褐陶。残存瓦体尾端,有榫头。凸面饰绳纹,榫头及榫头后部绳纹被抹平,榫头边缘仍有少量绳纹残留,凹面为布纹。残长11.1、最大残宽14.1、榫头长3.2~4、榫头宽10.7、厚0.8~1.2厘米(图八,8)。F22∶59,夹粗砂灰陶。残存瓦体尾端,有榫头。凸面为素面,凹面为布纹。残长24.7、最大残宽14.6、榫头长4~4.7、榫头宽12.3、厚1~2厘米(图八,7)。

刻划字符瓦 均为筒瓦残片,凸面刻划文字、符号、图案。F22∶7,尾端一角残片。刻划三股叉图案(图九,7;图一〇,4)。F22∶9,尾端一角残片。刻划多条细线(图九,8)。F22∶11,侧边残片。刻划“∧”符号(图九,5)。F22∶18,刻划“卜”字(图九,4)。F22∶29,尾端一角残片。刻划“下”字(图九,9)。F22∶31,尾端一角残片。刻划雌性梅花鹿图案(图九,3;图一〇,1)。F22∶32,尾端残片。刻划一动物形象,头部模糊,椭圆形身体,双翅外展,尾细(图九,6)。F22∶34,侧边残片。刻划“马直”二字(图九,11;图一〇,2)。F22∶40,侧边残片。刻划“下”字(图九,12;图一〇,3)。F22∶41,尾端一角残片。纵向刻划三字,未辨识(图九,13)。F22∶42,尾端一角残片,纵向刻划三字,与F22∶41相同(图九,10;图一〇,5)。

图九 早期出土纹饰陶片、刻划字符瓦拓片1、2.纹饰陶片(T12西扩④∶5 T12西扩④∶6) 3—13.刻划字符瓦(F22∶31 F22∶18 F22∶11 F22∶32 F22∶7 F22∶9 F22∶29 F22∶42 F22∶34 F22∶40 F22∶41)

图一○ 刻画字符瓦1.F22∶31 2.F22∶34 3.F22∶40 4.F22∶7 5.F22∶42

2.陶器

纹饰陶片 T12西扩④∶5,夹细砂黄褐陶,胎体含少量粗砂粒。器表饰波浪纹和凹弦纹。厚0.5~0.6厘米(图九,1)。T12西扩④∶6,夹细砂灰陶,胎体含少量粗砂粒。器表饰波浪纹和凹弦纹。厚0.5厘米(图九,2)。

3.铁器

镞 F22∶3,镞身前端呈三角形,整体细长,横截面呈长方形,铤残。残长13.7厘米(图一一,1)。

钉 F22∶4,圆形伞状钉帽,钉身较短,呈圆锥状。通长3.1、钉帽直径1.8、钉身长2.5厘米(图一一,2)。

甲片 F22K1∶2,长条形,一端较直,两角抹斜,另一端呈圆弧状,侧视有弧度,两端及中部可见4个小圆孔。长10.4、宽3.8、厚0.2~0.3厘米(图一一,4)。F22K1∶8,短条形,一端较直,两角抹斜,另一端呈圆弧状,侧视有弧度,边缘及中部可见7个小圆孔。长6.4、宽3.1~3.7、厚0.2~0.3厘米(图一一,5)。F22K1∶21,短条形,一端呈尖状,另一端呈圆弧状,可见5个小圆孔。长4.9、宽2.6~2.9、厚0.2~0.3厘米(图一一,3)。

图一一 早期出土铁器1.镞(F22∶3) 2.钉(F22∶4) 3—5.甲片(F22K1∶21 F22K1∶2 F22K1∶8)

三、东夏国遗存

(一)遗迹

晚期遗迹共12处,包括灰坑6个、房址6座。根据遗迹开口层位和遗迹之间的叠压打破关系,可将遗迹分为三段:第一段包括H44、H45、H46、H47;第二段包括F16、H48、H49;第三段包括F17、F18、F19、F20、F21。

1.房址

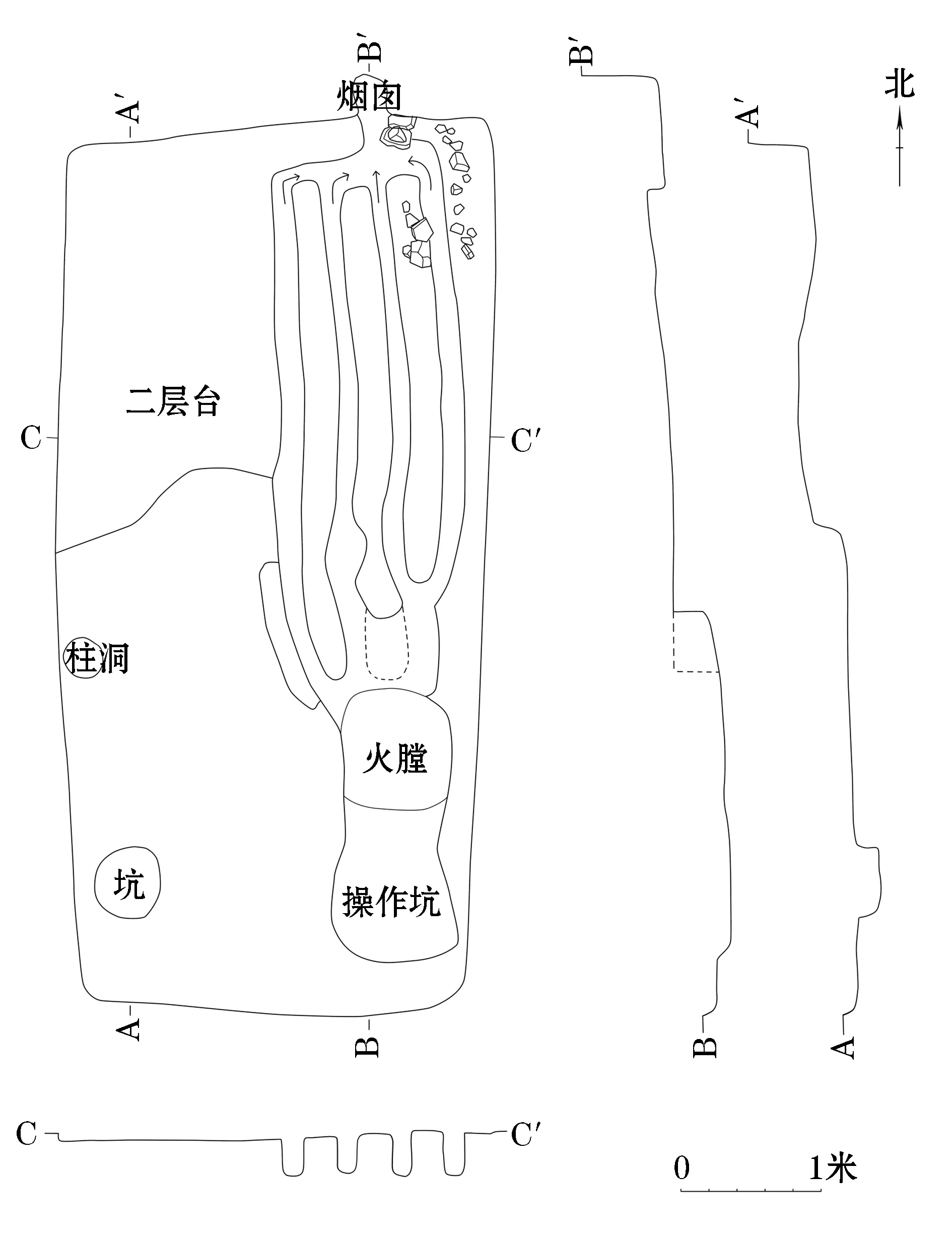

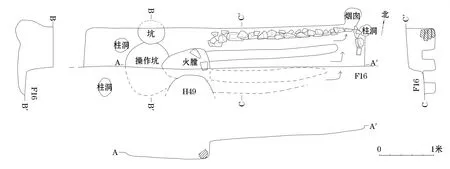

F16 位于发掘区西部及中部,开口于第3层下,被H44、H45、H46、H47打破,打破H48、H49、F17、F18、F19、F20、F21、F22。整体呈长方形,西侧为房址,东侧为其院落。房址为下半地穴式建筑,坐西朝东,方向90°。平面呈长方形,南北长7.97、东西宽4.52米。北壁、西壁为直壁,北壁残高0.22米、南壁残高0.07米,均有成排分布的柱洞,平面多为圆形,直径0.19~0.41、深0.3~0.8米,多数柱洞底部铺垫础石,东壁、南壁已被破坏,东壁仅存两块柱础石。门道位于东侧偏南,平面呈圆角长方形,长1.78、宽0.96、深0.1米,东南角安放门枢石。室内地面较平整,有明显的踩踏面,中部有一块柱础石,北侧部分区域有火烧痕迹,中部和北部分别被H47和H44打破。房内东北发现南北成排分布的3处坑,自北向南编号为K1~K3,K1和K2西侧被H44打破坑口。3处坑均开口于房屋地面,坑口呈圆形,直壁,平底,用途暂不明确,K1直径0.77、深0.9米,K2和K3大小相近,较浅,直径0.48~0.5、深0.1米。

房内西侧、南侧修建曲尺形火炕,火炕南北通长7.74、东西宽1.65米,中部被H45打破,北侧被H46打破。灶址位于火炕东南部,为前火膛后操作坑的复合结构,操作坑位于东南角,平面呈半椭圆形,斜壁,底部呈斜坡状,长径1.26、短径0.83米;西侧为火膛,平面呈圆形,直壁,圜底,壁、底有砖红色烧结面,十分坚硬,直径0.95米。火膛向西连接3条烟道,烟道上覆炕面石,炕面石边缘缝隙嵌入小型河卵石、早期碎瓦片,烟道向北延伸汇入一条横向烟道后进入房址西北角的出烟口,向北连接烟囱,烟囱位于房外西北角,由石块垒砌而成,外径1.28、内径0.52、残高1.13米。通往烟囱的烟道底部垫瓦,有利于向上出烟。房址以东为其院落,面积较大,整体呈长方形,南部由于地势原因被晚期地层破坏,形制不明,东西长14.51米,宽度推测与房址长度相近,北部及东北保存部分院落石墙,最多残存3层石块,残高0.1~0.5米(图一二;图一三)。

图一二 F16平、剖面图

图一三 F16(南→北)

房址内堆积分为两层,第1层为倒塌堆积,黑褐色沙土,包含较多炭粒及红烧土颗粒,厚0.2米,出土陶瓷器残片、灰陶板瓦、铁钉、铜钱等遗物;第2层为使用堆积,灰褐色沙土,厚0.1米,出土遗物以铁钉数量最多,另出土少量铁镞、铜钱。院落内堆积分为两层,第1层为倒塌堆积,黑褐色细沙土,包含较多炭粒,厚0.15~0.2米,出土遗物多为铁钉,此外,还出土陶瓷器残片、檐头板瓦、石磨等遗物;第2层为使用堆积,黄褐色沙土,厚0.15米,出土遗物以铁钉、铁镞等铁器为主,另有少量陶瓷器残片、灰陶板瓦、铜钱。K1~K3坑内堆积为灰褐色细沙土,土质疏松,K1出土灰陶板瓦3件,K3出土铁钉、铁矛、铁链等遗物。

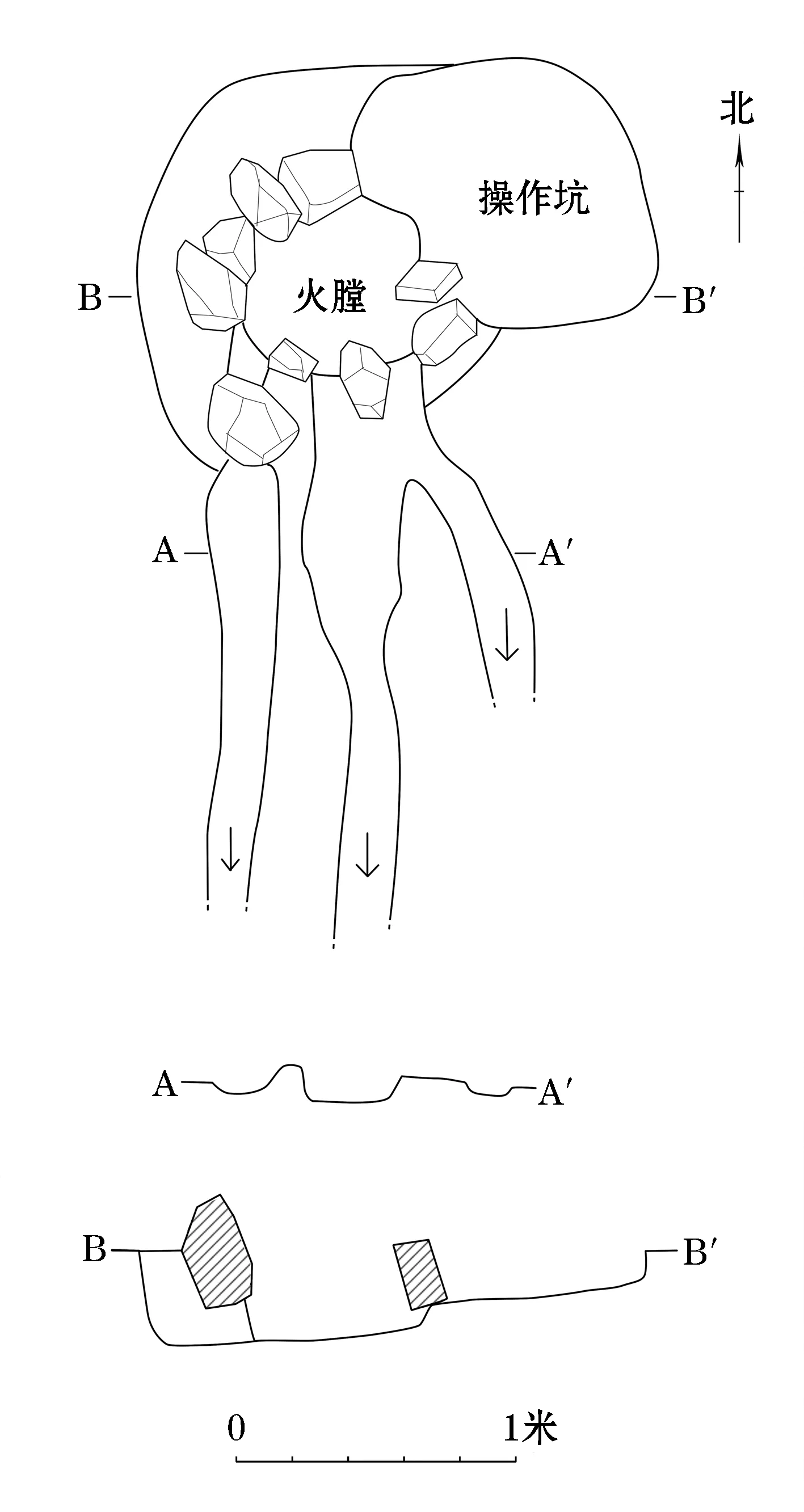

F17 位于T11东南部,向南延伸至T11南扩方,开口于第3层下,东邻F18,北邻F19,被F16院落打破。仅残存灶址及部分火炕烟道,南北残长3.2、东西残宽1.9米。火炕整体呈南北走向,灶址位于火炕北端,为前火膛后操作坑的复合结构。东侧为椭圆形操作坑,直壁,平底,长径1、短径0.9米。火膛位于操作坑西侧,平面近椭圆形,由石块围砌而成,先在地面做出坑槽,嵌入石块后在外围填土固定,直壁,平底,有砖红色烧结面,长径0.6、短径0.45米,灶门两侧立砖,残存南侧立砖。火膛南侧连接3条向南延伸的烟道,残长0.8~1.6米(图一四)。

图一四 F17平、剖面图

操作坑内堆积为灰褐色沙土,火膛内红烧土较厚,烟道底部为黑灰堆积。灶址操作坑及火膛内出土较多遗物,铁器数量最多,种类包括铁钉、铁镞、铁环等,另出土少量灰陶瓦片。

F18 位于T10中部,开口于第3层下,西邻F17、F19,北邻F20,被F16院落打破。仅残存灶址及部分火炕烟道,东西残长3.3、南北残宽2.6米。灶址位于火炕东北,由火膛和操作坑两部分构成,北侧操作坑平面近椭圆形,直壁,平底,长径1.3、短径1、深0.1米,南侧火膛平面呈椭圆形,弧壁,平底,有砖红色烧结面,长径0.6、短径0.45、深0.45米。火膛南端连接3条烟道,北侧烟道向西,南侧两烟道先向南再转折向西,烟道残长2.4米。灶址操作坑西北有一处圆坑,应为房内的附属遗迹,直壁,平底,直径0.85、深0.3米(图一五)。

图一五 F18平、剖面图

操作坑、火膛及烟道内堆积均为灰褐色沙土,火膛底部有一层红烧土堆积,烟道底部有黑色烟灰。灶址内出土铁钉、铁镞、瓷片等遗物。

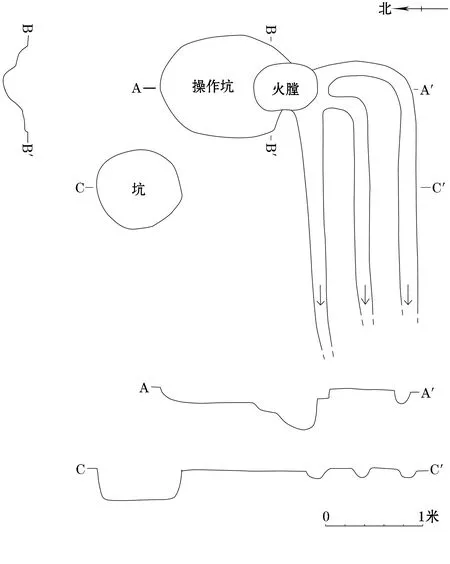

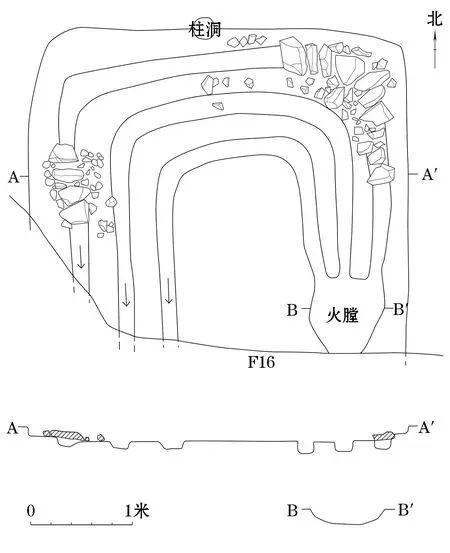

F19 位于T5和T11两探方中部,开口于第3层下,西北邻F21、东邻F20、南邻F17,被F16院落和H48打破。半地穴式建筑,平面呈长方形,南北长6.6、东西宽3.1、深0.1~0.4米。未发现门道。西壁中部有一直径0.3米的圆形柱洞。房内东侧修建火炕,火炕及灶址经过改建,分早晚两期。两期火炕均为长方形,南北走向,灶址位于火炕南端,由北侧的火膛和南侧的操作坑两部分构成。早期火炕南北长4、东西宽1.3米,火膛平面呈圆形,直壁,平底,直径0.8、深0.45米,火膛壁有较厚的烧结硬面,操作坑平面近椭圆形,直壁,平底,长径1.2、短径0.8、深0.15米。火膛北侧连接4条烟道,宽0.12~0.2米,烟道向北延伸集中汇入房外的烟囱内。烟囱平面近圆形,斜壁,平底,直径0.3、深0.4米(图一六)。晚期对火炕及灶址进行改建,将中部的土质烟道隔墙南端破坏,扩大火膛空间,火膛整体向北前移约0.8米,同时使操作坑规模扩大。火膛灶门两侧立石块,仅东侧石块得以保存。改建后的火膛仅连通东侧3条烟道,最西侧的烟道被封堵废弃。室内地面自中部分为两部分,北半侧为略呈南高北低的二层台,南半侧为平坦的活动面,低于二层台0.24~0.36米。室内西南角有一处圆形坑,直壁,平底,直径0.5、深0.3米(图一七)。

图一六 F19早期平、剖面图

图一七 F19晚期平、剖面图

房内堆积为灰褐色沙土,土质较疏松,出土少量铁器和陶瓷器残片。室内西南角圆坑内堆积为黄褐色沙土,土质较疏松,包含少量炭粒。

F20 位于T4中部,向西延伸至T5东隔梁,开口于第3层下,西邻F19、南邻F18,被F16院落和H49打破。半地穴式建筑,南部被F16院落打破,平面呈长方形,东西长5.2、南北最大残长2.4米。直壁,北壁最大残高0.3米,东、西壁大部分被破坏,南壁已不存。未发现门道。西北角、东北角各有1个圆形柱洞,底部均有柱础石,直径0.25~0.3、深0.05~0.16米。

房内北侧修建火炕,火炕经过改建,分早晚两期。早期火炕为长方形,东西长2.4、南北宽1.1米。灶址设于火炕西侧,由火膛和操作坑两部分构成,操作坑位于西端,平面呈椭圆形,南半部被F16院落打破,弧壁,平底,长径1、短径0.8、最深0.2米,东侧连接近椭圆形火膛,火膛南侧被H49打破,弧壁,平底,长径0.7、短径0.5、最深0.4米,壁、底有黑色和红色烧结硬面。火膛连接3条烟道,最北侧烟道北壁用3层石块垒砌石墙,烟道其余部分皆为土质,南半部被F16院落和H49打破。3条烟道向东延伸,通向房外东北角的烟囱内。烟囱平面近圆形,斜壁,平底,直径0.3、深0.5米。操作坑北侧有1处延伸至北壁内的小圆坑,直径0.4、深0.45米。操作坑以西有2个圆形柱洞,直径0.25~0.3、深0.05~0.16米(图一八)。晚期对火炕进行扩建,将早期灶址的火膛和操作坑废弃并填平,在早期火炕的基础上,向西增筑烟道,至房址西北角再向南转折,北侧石墙亦向西加长,最终形成晚期的曲尺形火炕。晚期火炕东西长5、南北宽1.1米,南半部炕体被F16院落和H49打破,仅剩余烟道底部。灶址位于火炕西南端,仅剩余火膛,南侧应存在操作坑,现已破坏无存,火膛平面呈圆角长方形,弧壁,圜底,上半部已被F16院落破坏,残长0.8、残宽0.6、最大残深0.25米,底部有砖红色烧结面(图一九)。

图一八 F20早期平、剖面图

图一九 F20晚期平、剖面图

房内堆积为灰褐色细沙土,土质较疏松,未出土遗物。晚期烟道和早期灶址内出土铁钉、铁镞、铜钱等遗物。

F21 位于T6北部,部分延伸至T5西侧及T6北扩方,开口于第3层下,南部被F16打破。半地穴式建筑,残存部分平面呈长方形,东西长3.7、南北残长3.2米。直壁,残高0.08米,北壁中部有一直径0.2米的圆形柱洞。未发现门道。房内西、北、东三面修建“U”形火炕,灶址位于火炕东南角,仅存火膛,平面近圆形,弧壁,圜底,直径0.75、最深0.1米,壁、底有黑色炭灰,无明显烧结硬面。火膛北接3条烟道,宽0.15~0.2、深0.08~0.15米。烟道顶部覆盖石板,并以碎石填充缝隙。炕面多被破坏,仅东北、西南保存少量炕板石和碎石。烟囱应在房址西南角,被F16打破未能保存(图二〇;图二一)。房内堆积为灰褐色细沙土,土质较疏松,未出土遗物。

图二〇 F21平、剖面图

图二一 F21(南→北)

2.灰坑

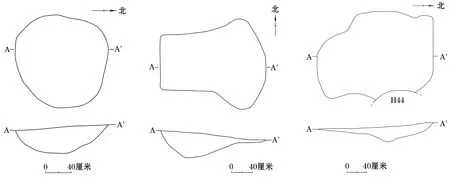

H44 位于T6东南,开口于第2层下,打破H46和F16。坑口近圆形,弧壁,圜底,直径1.4、最深0.38米。坑内堆积为灰褐色细沙土,土质较疏松,出土铁钉1件和少量素面灰瓦片(图二二)。

图二二 H44平、剖面图 图二三 H45平、剖面图 图二四 H46平、剖面图

H45 位于T12西部,开口于第2层下,打破F16。坑口形状不规则,西侧呈圆角长方形,东侧近椭圆形,斜壁,圜底,西侧较深,向东渐浅,东西长2、南北最宽1.7、最深0.5米。坑内堆积为灰褐色粉沙土,土质较疏松,出土遗物有铜环、铁器和较多素面灰瓦片(图二三)。

H46 位于T6西部,南侧延伸至T12北隔梁,开口于第2层下,打破F16,东侧被H44打破。坑口形状不规则,斜壁,底不平,南北长2.4、东西残宽1.8、最深0.3米。坑内堆积为灰褐色粉沙土,土质较疏松,含少量木炭,出土铁器、砺石各1件及少量素面灰瓦片、泥质灰陶片(图二四)。

H47 位于T12东北,开口于第2层下,打破F16,坑口形状呈圆形,斜壁,平底。直径1.1、深0.26米。坑内堆积为灰褐色粉沙土,土质较疏松,包含较多大石块,出土铁器1件和可复原素面灰陶板瓦2件(图二五)。

图二五 H47平、剖面图

H48 位于T5西南,开口于第3层下,打破F19。坑口呈椭圆形,弧壁,底不平,坑口长径1.2、短径0.82、最深0.24米。坑内堆积为灰褐色沙土,土质较疏松,含石块,出土少量素面灰瓦片(图二六)。

图二六 H48平、剖面图

H49 位于T4西部,开口于第3层下,打破F20。坑口呈椭圆形,北侧为直壁,南侧坑壁外凸,圜底,坑口长径1.26、短径0.96、最深0.9米。坑内堆积为黄灰色沙土,土质较疏松,未出土遗物(图二七)。

图二七 H49平、剖面图

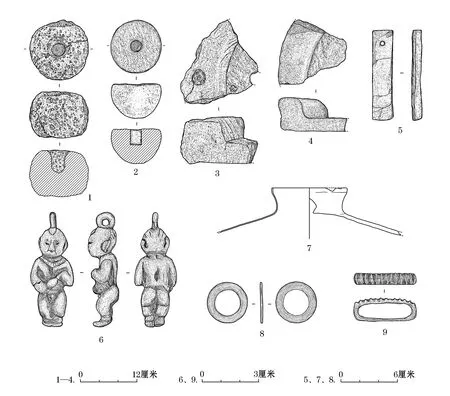

(二)遗物

晚期出土遗物按质地划分有陶、瓷、铁、石、铜五类,以陶器和铁器数量最多。陶质遗物以建筑构件和生活器皿为主,瓷器多为残片,铁器多为生产工具、农具和武器。现选取部分典型遗物进行介绍。

1.建筑构件

板瓦 F16①∶69,泥质灰陶。平面近梯形,凸面为素面,凹面有布纹。凹面两侧边可见割痕,切割深度约为瓦体厚度的1/5,两端有对称的4个指印。长32.4~32.9、宽16.7~19.6、厚1.3~1.8厘米(图二八,1)。

檐头板瓦 F16Y①∶66,夹细砂灰陶,胎内含少量粗砂粒。檐面平均分布三条极浅的凸棱,上下两条凸棱上饰方向相异的方形细线条戳印纹。檐面下缘压印斜向绳纹。最大残长18.1、最大残宽20.3、厚1.4~1.6、檐面宽3.4厘米(图二八,3)。F16Y①∶67,夹细砂黄褐陶。檐面饰两排圆形“米”字戳印纹,“米”字中心有一圆形坑点,两排戳印纹之间有一条凸棱。檐面下缘使用绳纹工具斜向压印成较浅的波浪状。最大残长16.1、最大残宽9.6、厚1.4~1.9、檐面宽5.1厘米(图二八,5)。F16Y②∶17,夹细砂灰陶。檐面戳印两排纹饰,上排为中部有一孔的竖条状戳印纹,下排为圆形“米”字戳印纹,下排戳印纹中部被一条凹弦纹打破。檐面下缘使用绳纹工具斜向压印成波浪状。最大残长5.1、最大残宽8.1、厚1.5~2、檐面宽4.5厘米(图二八,4)。F16Y②∶66,夹细砂灰陶,胎内含少量粗砂粒。檐面饰单排圆形戳印纹,每个圆形纹饰被凸线条近等分为12个小扇形。檐头背面压印斜向绳纹。最大残长20.7、最大残宽19.6、厚1.7~1.9、檐面宽4.1厘米(图二八,2)。

图二八 晚期出土建筑构件、陶器、瓷器1.板瓦(F16①∶69) 2—5.檐头板瓦(F16Y②∶66 F16Y①∶66 F16Y②∶17 F16Y①∶67) 6.陶象棋子(T5③∶1) 7.陶瓮口沿(F16Y①∶104) 8.陶罐口沿(F16Y①∶105) 9—11.陶盆口沿(F16Y①∶106 F16Y①∶107 F16Y①∶108) 12.陶甑底(F16Y①∶109) 13.陶瓶口沿(T12北扩③∶12) 14.圆陶片(F16Y①∶42) 15.青白瓷碟口沿(T6北扩③∶7) 16.青白瓷碗口沿(F17∶51) 17.绿釉残片(F16Y②∶158) 18.钧釉瓷盘(T11①∶3) 19.定窑印花白瓷碟(F16①∶7) 20.白釉剔花残片(T6北扩①∶1)

2.陶器

容器类均为泥质灰陶,轮制,无可复原器物。

瓮 F16Y①∶104,敛口,卷沿,溜肩。素面。沿上部有一刻划符号。口径55.9、残高9.2、壁厚0.8~1.2厘米(图二八,7)。

罐 F16Y①∶105,敛口,卷沿,圆肩。素面。残高7.9、壁厚0.5~1.2厘米(图二八,8)。

盆 F16Y①∶106,敞口,折沿,圆方唇,唇缘上方有一周凸棱,斜腹。素面。残高6.8、壁厚0.6~0.9厘米(图二八,9)。F16Y①∶107,敞口,卷沿,圆方唇,弧腹。素面。沿上部有一半透锔孔。残高6.3、壁厚0.7~0.8厘米(图二八,10)。F16Y①∶108,敞口,卷沿,方唇,弧腹。素面。残高7.6、壁厚0.6~0.7厘米(图二八,11)。

瓶 T12北扩③∶12,侈口,圆唇,唇缘饰一周上凸的指压纹,细长颈。残高9.1、壁厚0.6~0.8厘米(图二八,13)。

甑 F16Y①∶109,仅存底部。平底,残存5个大小近似的圆形孔,正中1个,周围分布4个。甑孔径6.5、底厚0.9厘米(图二八,12)。

圆陶片 F16Y①∶42,泥质灰陶。圆饼形,陶器腹片修整而成,剖面有弧度,边缘不甚整齐。直径7.2~8.2、厚0.6~0.8厘米(图二八,14)。

象棋子 T5③∶1,泥质黑褐陶。圆饼形,正面阴刻“卒”字,下部残。直径2.3、厚0.5厘米(图二八,6;图二九)。

图二九 陶象棋子(T5③∶1)

3.瓷器

出土瓷器以定窑瓷器为主,其次为青白瓷、钧釉瓷,少量建窑黑瓷、冮官屯窑黑瓷、耀州窑青瓷、粗白瓷、白釉剔花及低温绿釉瓷器。

F16①∶7,定窑印花白瓷碟。胎质坚硬洁白,芒口,釉色白中泛青,外壁有竹丝刷痕。敞口,弧腹,平底。口沿饰一周蕉叶纹,中心饰花果纹。口径10.5、底径6.4、高1.8厘米(图二八,19)。F17∶51,青白瓷碗口沿。胎色白中泛灰,胎体薄而致密。釉色灰青。敞口,斜腹。内壁刻划海水纹。残长6.1、残宽6厘米(图二八,16)。T6北扩③∶7,青白方口印花碟口沿。胎色洁白,胎质细腻坚致,青白釉,出筋、转折处及纹饰呈白色。折沿,弧腹。内腹压印花果纹。残高2.7厘米(图二八,15)。T11①∶3,钧釉瓷盘。香灰色胎,胎质细腻有黑色杂点。圆唇,弧腹,圈足较矮,挖足过肩。天青釉,通体釉细密开片,口沿呈淡黄色,足心满釉,足跟无釉。口径16.4、底径5.9、高3.7厘米(图二八,18)。T6北扩①∶1,白釉剔花残片。罐腹片。灰黄色胎,胎质粗糙,胎体厚重。外壁施化妆土,剃除化妆土形成花卉纹饰,施透明釉;内壁施黑釉。残长15.5、残宽12厘米(图二八,20)。F16Y②∶158,绿釉残片。瓶腹片。黄色胎,胎体粗糙。绿釉,釉面几乎全部剥脱,外壁呈青草绿色。外壁刻划折枝牡丹纹。残长11.4、残宽8.2厘米(图二八,17)。

4.铁器

镞 根据镞身形状不同,分为八型。

A型 凿形。镞身前端呈凿形,直锋,亚腰,中部横截面呈长方形,后部横截面呈方形,方锥状铤。F16Y②∶99,铤尾端残。通长8、镞身长4.9、铤残长3.1厘米(图三○,4)。F16Y②∶134,铤略弯。通长14.9、镞身长10.3、铤长4.6厘米(图三○,3)。F17∶15,铤较粗,尾端残。通长15、镞身长10.9、铤残长4.1厘米(图三○,1)。F17∶17,铤微弯。通长12.3、镞身长8.1、铤长4.2厘米(图三○,2)。

B型 桂叶形。H45∶14,镞身呈桂叶形,尖部圆钝,中部较厚,两侧有弧刃,后端平直,正中连接方形镞关,铤横截面呈正方形,尾端残。通长7、镞身长5、镞身最宽2.6、镞身最厚0.5、关长0.8、铤残长1.2厘米(图三○,5)。

C型 柳叶形。T13②∶76,镞身呈柳叶形,前端扁平,后端渐粗,连接方锥状铤,铤尾端残。通长8.2、镞身长5、镞身最宽1.1、镞身最厚0.6、铤残长3.2厘米(图三○,6)。

D型 菱形。根据镞身有无脊,分为二亚型。

Da型 镞身两面起脊。T6②∶1,圆铤较粗,铤尾端残。通长6、镞身长3.6、镞身最宽1.4、镞身最厚0.7、铤残长2.4厘米(图三○,7)。

Db型 镞身扁平无脊。F16①∶57,镞身后端连接方形镞关,铤残。通长6.9、镞身长5.8、镞身最宽2.3、镞身最厚0.6、镞关长0.6、铤残长0.5厘米(图三○,8)。

E型 扇形。T13②∶77,镞身呈扇形,前端宽弧刃较钝,侧边直,后端内收连接圆形镞关,铤残。通长7.4、镞身长5.9、刃宽2.9、镞身最厚0.5、镞关长1.5厘米(图三○,9)。

图三○ 晚期出土铁镞、铁钉1—4.A型镞(F17∶15 F17∶17 F16Y②∶134 F16Y②∶99) 5.B型镞(H45∶14) 6.C型镞(T13②∶76) 7.Da型镞(T6②∶1) 8.Db型镞(F16①∶57) 9.E型镞(T13②∶77) 10.H型镞(F17∶33) 11.F型镞(F16①∶50) 12.G型镞(F16Y①∶33) 13、14.Ab型钉(T9①∶3 T9②∶1) 15、16.Aa型钉(F16①∶18 F16Y②∶35) 17.B型钉(F16Y②∶27) 18.C型钉(F16①∶17) 19—22.D型钉(T13②∶66 F16②∶25 T13②∶61 F16Y②∶76)

F型 铲形。F16①∶50,镞身呈铲形,前端宽凹刃,侧边微弧,正中有一葫芦形穿孔,后端内收连接方形镞关,方锥状长铤。通长14、镞身长6、刃宽3.3、镞身最厚0.6、镞关长0.4、铤长7.6厘米(图三一,11)。

G型 蛇头形。F16Y①∶33,镞身前端呈三角形,近蛇头状,整体细长,方锥状铤,铤尾端残。通长16.6、镞身长12.4、铤残长4.2厘米(图三○,12)。

H型 三棱锥形。F17∶33,镞身呈三棱锥形,圆锥状铤,铤尾端残。通长6.3、镞身长3.7、镞身最宽1.2、铤残长2.6厘米(图三○,10)。

钉 钉身均为四棱锥状,竖直或有不同程度的弯曲。根据钉首形制和钉身横截面形状不同,分四型。

A型 钉首扁平,近倒梯形,钉身横截面呈长方形。根据钉首形态差异又可分二亚型。

Aa型 钉首直立。F16①∶18,钉身弯曲。长16.8厘米(图三○,15)。F16Y②∶35,钉身微弯,钉尖微残。长8厘米(图三○,16)。

Ab型 钉首卷折。T9①∶3,钉首与钉身相贴,钉身竖直。长8.9厘米(图三○,13)。T9②∶1,钉身略弯。长10.6厘米(图三○,14)。

B型 钉首方形,与钉身无明显界限,钉身横截面呈长方形。F16Y②∶27,钉首呈直角弯折,钉身微弯,一侧正中有纵向凹槽。长6.1厘米(图三○,17)。

C型 钉帽扁平,呈圆形,钉身横截面呈方形。F16①∶17,钉身略弯,钉尖微残。残长3.7、钉帽直径1.4厘米(图三○,18)。

D型 环首钉。以两端尖锐的方形细铁条对折合并制成,钉首呈环状。F16②∶25,环首呈圆形,环首处铁条经锤打较宽扁。尾部略有开裂,两股铁条长度不同。长8.7、环首直径2.7厘米(图三○,20)。F16Y②∶76,环首呈倒水滴形,环首处铁条与钉身等宽。两股铁条长度及粗细不同,较短一侧铁条更细。长7.5、环首宽2.3厘米(图三○,22)。T13②∶61,环首呈圆形,环首处铁条经锤打较宽扁。尾部并拢,向一侧弯折。长6.7、环首直径2厘米(图三○,21)。T13②∶66,环首呈圆形,环首处铁条经锤打较宽扁。尾部开裂,两股铁条向异侧弯折。长5.5、环首外直径2.2厘米(图三二,19)。

钌铞 F16Y②∶12,以一端平直、一端呈圆形的长条形厚铁片制成,平直一端卷曲成筒状,圆形一端钻孔连接环首钉,环首钉双股尾部外撇上翘。主体部分长11.9、宽1.5、厚0.4、环首钉长5.5厘米(图三一,2)。F16Y②∶116,以两端平直的长条形厚铁片制成,一端卷曲成筒状,另一端钻孔连接环首钉,环首钉一股尾部残断。主体部分长8、宽1.5、厚0.3、环首钉长6.1厘米(图三一,3)。T7②∶1,整体呈细长条状,一侧为外折的椭圆形榫头,另一侧有穿孔。长9.4、宽1.4、厚0.3厘米(图三一,4)。

片状构件 T13②∶4,长条形,弯折严重,边缘有多处豁口,正中等距穿4个短铁钉。长13.8、宽3.1、厚0.2~0.3、钉长2.8~3.5厘米(图三一,5)。T13②∶5,等腰三角形,中央有一圆孔,圆孔两侧各穿一短铁钉。腰长6.1、底边长9.3、孔径0.8、厚0.3、钉长2.8厘米(图三一,6)。

环 F16Y②∶147,横截面为长方形的扁圆环套接单股环首钉,钉尖与环身相贴,因锈蚀已无法活动。环径5.4~5.7、环首钉长5.6厘米(图三一,8)。F19∶3,横截面为圆形的圆环套接双股环首钉,环首钉尾端开裂,一侧钉尖残,另一侧钉尖弯翘。通长7.1、圆环直径3.4、环首钉长4.8厘米(图三一,9)。

甲片 平面呈长方形,两侧对称分布小圆孔,共17个。F16Y②∶131,长8.3、宽2~2.2、厚0.2厘米(图三一,11)。T3②∶4,长8.1、宽2.1~2.2、厚0.2厘米(图三一,12)。

矛 根据矛身形制不同,分为二型。

A型 柳叶形。矛身长于管銎。T7①∶1,矛身修长,呈柳叶形,双刃较直,前端微弧,两面中部起脊,横截面呈菱形,尾端内收,连接圆台状管銎,銎末端有一穿孔。通长16.7、矛身最宽1.8厘米(图三一,18)。

B型 桂叶形。矛身短于管銎。F16Y①∶46,矛身较短,呈桂叶形,弧刃,尖残,扁平无脊,尾端连接以铁片卷曲而成的圆台状长管銎,銎下半部一侧有豁口,对侧有一穿孔。通长25.7、矛身最宽2.4厘米(图三一,19)。F16K3∶1,矛身较短,呈桂叶形,弧刃,侧弯,扁平无脊,尾端连接以铁片卷曲而成的圆台状长管銎,銎一侧可见接缝,对侧有一穿孔。通长28、矛身最宽2.1厘米(图三一,20)。

锔钉 F16①∶2,扁条状,两端尖锐,呈直角弯折。长2.1、最宽0.5厘米(图三一,7)。

链 F16K3∶2,以亚腰椭圆形铁环套接而成,因严重锈蚀呈团状。链环长6.3~6.9厘米(图三一,10)。

带箍 T13②∶85,以条形窄铁片对弯制成,接口处铁片重叠,正视长方形,侧视近圆角长方形。长4.2、宽1.8、圈宽1.2~1.5、厚0.3厘米(图三一,13)。

带扣 F16Y②∶43,扣尾呈“凸”字形,一角残;扣身呈椭圆形,一侧有豁口,扣尾凸出部分插入其中;扣针横截面呈长方形,尾端穿孔。扣尾、扣身、扣针穿铁丝连为一体。长3.7、宽3.3厘米(图三一,14)。

图三一 晚期出土铁器1.(F16K3∶3) 2—4.钌铞(F16Y②∶12 F16Y②∶116 T7②∶1) 5、6.片状构件(T13②∶4 T13②∶5) 7.锔钉(F16①∶2) 8、9.环(F16Y②∶147 F19∶3) 10.链(F16K3∶2) 11、12.甲片(F16Y②∶131 T3②∶4) 13.带箍(T13②∶85) 14.带扣(F16Y②∶43) 15—17.车(F16Y①∶35 F16Y①∶22 F16Y①∶30) 18.A型矛(T7①∶1) 19、20.B型矛(F16Y①∶46 F16K3∶1) 21.钥匙(F16Y①∶50) 22.器足(F16Y①∶63) 23.盆(F16Y②∶75) 24.刀(F16Y①∶40)

钥匙 F16Y①∶50,整体呈“T”形,扁长方形把手,方柱状柄,前端分叉,略残。通长15.2厘米(图三一,21)。

器足 F16Y①∶63,方柱形,残存部分圜底。高13.3、宽2.5、厚1.7、器底厚0.6厘米(图三一,22)。

盆 F16Y②∶75,敞口,斜方唇,弧腹,平底。外壁素面,内壁口沿下方饰一周浅凸弦纹。口径24、底径12.6、高10.1、壁厚0.4~0.6、底厚0.5厘米(图三一,23)。

刀 F16Y①∶40,近长条形,拱背,凹刃,两端呈方锥状用以安插木柄。通长35.5、刀身长23.5、宽3.4厘米(图三一,24)。

锄 F16Y①∶41,锄身狭长,近梯形,刃微凹,背略弧,一侧残。锄柄较长,前半部横截面呈方形,向前渐弯曲,与锄身相接处加粗,后半部横截面呈圆形,近尾部略弯,接圆台状长管銎,管銎以圆角铁片卷曲而成,下端未完全闭合,在锄身一侧呈三角形豁口,末端套环形铁箍。通长68、锄身残长13.6、锄身最宽5.4、锄身最厚0.6、柄长47、管銎长21厘米(图三二)。

图三二 铁锄(F16Y①∶41)

5.石器

磨 F16Y①∶36,上扇残件。直口,方唇,外壁竖直,内壁微弧,底部光滑,边缘有一周凸棱。内壁有錾痕,底部残存一圆形投料孔,侧边有安放竖柄的圆孔。残高9.14、壁厚3.6~5.7、底厚5~5.4厘米(图三四,3)。F16②∶48,上扇残件。直口,方唇,内外壁皆竖直,底部光滑,边缘有一周凸棱。内壁有錾痕。残高7.1、壁厚5.6~6.7、底厚2.8~3.2厘米(图三四,4)。

图三三 铜人像(T6西扩④∶1)

图三四 晚期出土石器、铜器1.石门枢(F16Y②∶171) 2.石夯锤(T5②∶1) 3、4.石磨(F16Y①∶36 F16②∶48) 5.砺石(T9①∶1) 6.铜人像(T6西扩④∶1) 7.铜壶(T11①∶1) 8.铜环(F16Y①∶76) 9.铜带箍(H45∶13)

夯锤 T5②∶1,馒头形。顶部较平,表面粗糙,中心有一圆孔。锤身磨光,底部使用痕迹明显。高7.4、最大径11.2、孔径2.6、孔深3.4厘米(图三四,2)。

门枢 F16Y②∶171,近球形。底平,顶部中心有一凹坑。高8.6~10、宽12~13、凹坑孔径2.7、孔深3.7厘米(图三四,1)。

砺石 T9①∶1,长条形。通体磨光,一端有圆形穿孔。长9.6、宽2.2、厚1、孔径0.3厘米(图三四,5)。

6.铜器

人像 T6西扩④∶1,男性。整体线条圆润,头部近椭圆形,鼻较大,眉、眼、口隐约可见,两耳清晰,后脑有数条纵线,颈下有刻划短线的“V”形项饰,左前臂上屈,右臂下垂微抬,怀中抱一瓶状物,背直有脊沟,臀部较凸,生殖器外露,双膝微屈,扁平双足并拢。头顶有一穿系圆环。高6.3、最宽2.4厘米(图三三;图三四,6)。

壶 T11①∶1,口微敛,颈略束,立领,宽肩斜直。口径8、残高4.8、壁厚0.1厘米(图三四,7)。

环 F16Y①∶76,扁平圆环状,一面平滑,另一面内外边缘均有凸棱。直径4.3、环宽0.8、厚0.15厘米(图三四,8)。

带箍 H45∶13,侧视呈圆角长方形,一侧表面饰短线凸棱纹。长3.5、宽0.5~0.6、圈宽1~1.3、厚0.2~0.3厘米(图三四,9)。

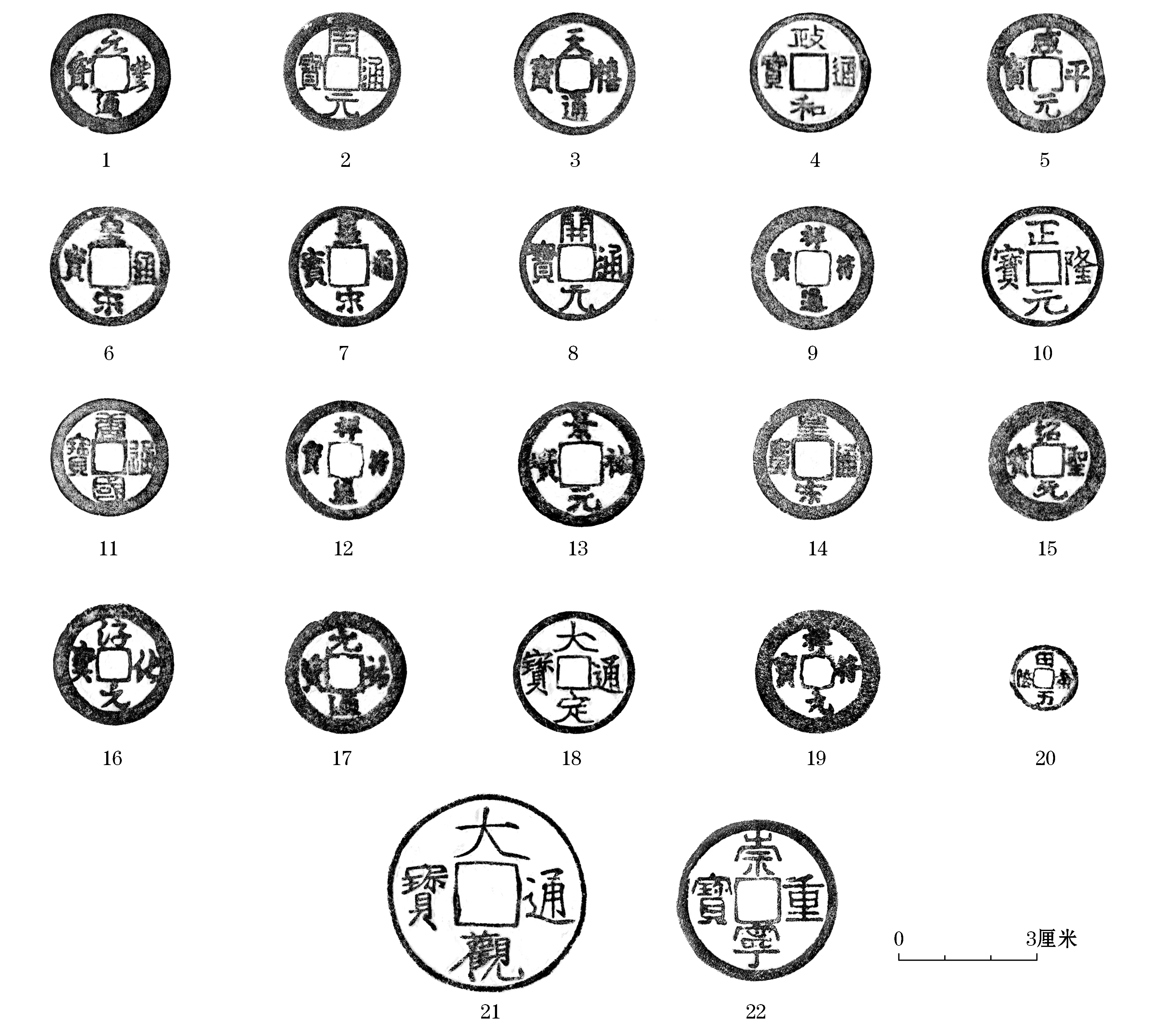

7.铜钱

唐代铜钱包括开元通宝。五代铜钱包括唐国通宝、周元通宝。北宋铜钱包括淳化元宝、咸平元宝、祥符通宝、祥符元宝、天禧通宝、景祐元宝、皇宋通宝、元丰通宝、元祐通宝、绍圣元宝、崇宁重宝、大观通宝、政和通宝。金代铜钱包括大定通宝、正隆元宝。其他铜钱包括田蚕万倍(图三五)。

图三五 晚期铜钱拓片1.元丰通宝(F16①∶6) 2.周元通宝(F16①∶21) 3.天禧通宝(F16①∶22) 4.政和通宝(F16①∶23) 5.咸平元宝(F16①∶26) 6、7、14.皇宋通宝(F16①∶32 F16①∶53 F16Y②∶25) 8.开元通宝(F16①∶56) 9、12.祥符通宝(F16①∶64 F16②∶46) 10.正隆元宝(F16②∶34) 11.唐国通宝(F16②∶45) 13.景祐元宝(F16Y②∶15) 15.绍圣元宝(F16Y②∶146) 16.淳化元宝(F20∶2) 17.元祐通宝(F20∶6) 18.大定通宝(T13②∶46) 19.祥符元宝(T10①∶3) 20.田蚕万倍(T11南扩①∶4) 21.大观通宝(T9④∶2) 22.崇宁重宝(T13②∶38)

四、结 语

2021年对磨盘村山城北区的发掘,首次发现了北区的早期遗迹,同时,对晚期东夏国遗存在城内北区的分布特点有了进一步了解。

北区早期遗存中,房址石墙所用石料与山城早期城墙相同,砌筑方式亦与山城早期城墙有共通之处,房址内出土的红褐色纹饰瓦件、文字瓦片与山城东区大型建筑基址出土的瓦件基本相同①。据此判断,山城北区以F22为代表的早期遗存,与山城东区早期建筑群的使用年代基本一致,年代在公元7—8世纪之间。而房址内砌石的发现,进一步说明山城内早期遗存与山城石构墙体应具有一定的共时性,为讨论山城早期遗存的时代与性质提供了新的实物资料。

北区晚期遗存以青灰色建筑构件为代表,根据以往发掘情况判断应为东夏国时期遗存,这类遗迹数量较多,出土遗物丰富。值得注意的是,北区晚期遗存遗迹的叠压打破关系较复杂,最多的一组为H44→H46→F16→F17→F18,部分小型房址内火炕及灶址的情况证明,这些房址中的一部分使用时间较短,可见,此区域房址经过频繁的废弃、改建或重建,这在以往的发掘中并不常见。特别是F16面积较大且附带院落,与其他小型房址相比形制明显不同,出土遗物非常丰富,铁器、陶器、铜器的数量远远超出其他小型房址,尤其瓷器出土较多,质量上乘,可见F16使用时经济状况及社会环境都相对较好。这种情况表明,磨盘村山城作为东夏国南京城的时间虽然短暂,但是,在金末元初的社会大背景之下②,山城有可能长期被利用。过去都认为,东夏随蒲鲜万奴的被擒而灭亡③,但自康熙二十五年(1686年)发现刻有“大同”年款的官印以来,于当地出土了多枚不同年份的大同年号官印④,说明东夏国在南京城陷落后,可能由于某种原因,继续维持着有效统治⑤。鉴于上述原因,结合遗迹间叠压打破关系和出土遗物特点,山城晚期遗存的进一步分期研究很可能对研究金末元初磨盘村山城的历史变迁具有重要价值。

注 释:

① 安文荣、徐廷:《吉林省图们市磨盘村山城考古工作的重要收获》,《中国文物报》2020年12月4日第7版。

② 赵鸣岐:《简评蒲鲜万奴》,《北方文物》1986年第2期。

③ 刘长海:《东夏史事辨析》,《北方文物》1994年第3期。

④ 张丽萍:《东夏国铜官印初探》,《博物馆研究》2010年第1期。

⑤ 朴真奭:《东夏史研究》,延边大学出版社1995年。