诠释中国特色考古学

——读陈雍新著《考古何为》

2023-02-10许永杰

许永杰

(中山大学南中国海考古研究中心)

〔内容提要〕 陈雍新著《考古何为》是一部全面阐释考古学中国化过程及中国考古学特色的专著,从五个方面对该书的内容做延伸和展开。马克思列宁主义、毛泽东思想是中国学派考古学的理论基础和最突出的特色,给予考古学这一“外来物种”旺盛的生命力。田野考古是考古学的生命源泉,根植于中国黄土的考古学经过几代人的实践,已经形成了具有中国特色的考古层位学等方法论;作为阐释考古学的聚落考古学和认知考古学属于“新考古学”的范畴,作者通过缜密的逻辑阐述与易懂的实例演示,使读者能够有很好的理论理解和实践参照;考古学是一门与众多学科存在联系的学科,在与其他学科结合研究时,要注意把握考古学的学科本位;“考古学文献导读”是作者奉献给青年一代考古学者的全新知识。

习近平总书记在“致仰韶文化发现和中国现代考古学诞生100周年的贺信”中,对广大考古工作者提出“努力建设中国特色、中国风格、中国气派的考古学”的时代要求。什么是“中国特色、中国风格、中国气派的考古学”,需要考古人给出准确的诠释,最近由天津人民出版社推出的陈雍《考古何为》①(下文简称《何为》)就是这样一部考古学专著。《何为》“开头的话”最后两句是:“《考古何为》这本书的全部内容,可以用‘考古学是什么’‘中国特色考古学是什么’来概括。”

一

《何为》第一章1.1开宗明义“考古学不是国学”,“所谓国学是19世纪后半叶西方学术传入中国,中国原有的学术与西方新传入的学术,分别称为‘国学’与‘西学’。”1.2接着陈述观点:“考古学不是金石学发展来的。”考古学是20世纪20年代,从欧美传入中国的以田野发掘为基本特征的近代科学,引用中国考古学学科开创者李济的著名论述:“金石学与现代考古学之关系,好像炼丹学之于现代化学,采药学之于现代植物学。炼丹采药,自有它们在学术史上的价值,然而绝没有人说它们就是化学或植物学。”考古学这一外来“物种”自移入中国后,就开启了在黄土地上的本土化历程。1981年6月,苏秉琦在北京市历史学会举办的纪念中国共产党诞生六十周年报告会上,做《建国以来中国考古学的发展》学术报告,提出:“在国际范围的考古学研究中,一个具有自己特色的中国学派,开始出现了。”②至1994年,苏先生在南开大学演讲,号召“建立有中国特色的考古学派”③。

《何为》5.1“坚持马克思主义指导思想”中,提到俞伟超、张忠培在《探索与追求》一文中,总结的中国特色考古学派的五个特点,中国考古学最大的理论特点就是以马克思列宁主义、毛泽东思想为指导。中华人民共和国时期的中国考古学是这样走过来的,今后还要这样走下去。

陈雍讲:“我在乡下时读了一些哲学书,如毛泽东《矛盾论》《实践论》,列宁《马克思主义的三个来源和三个组成部分》,斯大林《辩证唯物主义和历史唯物主义》等。在大学学习和工作期间,又读了恩格斯《家庭、私有制和国家的起源》、马克思《摩尔根〈古代社会〉一书摘要》、恩格斯《自然辩证法》、马克思、恩格斯《德意志意识形态》。”(第189页)

此言不虚,读者可以在第三章“考古学理论结构”和第四章“研究取向和研究模式”中,见到多处作者引用马克思主义经典作家的相关论述,如:3.6.2“考古类型学”,引用恩格斯《自然辩证法》中关于分类、排序的科学分类的重要性的论述;4.2.1“社会构成”,有马克思在《〈政治经济学批判〉序言》中,关于物质生活的生产方式与社会生活、政治生活和精神生活关系的论述;在认识良渚社会上层建筑时,征引马克思、恩格斯在《德意志意识形态》中的相关论述,用以说明良渚文化玉器造型艺术是巫觋形象、等级社会价值观、分层宇宙观的反映;4.2.2“社会结构”,征引恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中,关于一夫一妻制家庭的出现及意义的论述,说明仰韶时代所处的社会发展阶段;4.2.3“社会进程”,有恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中,关于人类社会从蒙昧时代经野蛮时代到文明时代的发展历程,及各时代的生计方式的论述;征引恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中,关于国家出现的动因和作用的论述,说明良渚社会已经跨入文明社会的门槛。

《何为》对考古学本土化历程中关键人物的评价是客观公允的。2021年是中国考古学百年,《何为》扉页题词:献给中国考古学诞生100周年。中国考古学诞生的标志事件是1921年农商部地质调查所发掘渑池仰韶村遗址。作为本次发掘的主持人瑞典地质学家安特生,在中国考古学的学术史上经历了由否定到肯定的过程。1931年,梁思永主持发掘安阳后冈遗址后,学界认识到安特生发掘方法的不科学性,同时也认识到,他所主张的中国原始文化西来说法的不正确性,对其批评多于肯定。1980年代以后,学界多讲仰韶村遗址发掘在中国考古学史上的开山意义,肯定多于批评。《何为》在谈到仰韶村遗址发掘时,首先讲到安特生发掘时只到过几次现场,日常发掘和测量是袁复礼主持和操作的,接着转引梁思永、傅斯年、李济对安特生的批评。最后总结:“安特生用地质学的方法发掘仰韶遗址,用人类学的方法命名,解释‘仰韶文化’,用‘文化西来说’推定其来源,在他的发掘与研究里,没有考古学方法论是非常明显的,当是不成熟的田野考古学。”(第17—18页)20世纪50—80年代,是考古学中国学派形成的重要时期,对于这一时期中国考古学的学科带头人夏鼐的贡献,《何为》引用徐苹芳对夏鼐三个贡献的评价:一是20世纪50年代末期,面对大量发现的考古遗存,倡导做考古学文化的识别和命名研究;二是20世纪60年代中期,组建科学院考古所放射性碳素断代实验室,测定考古遗存尤其是早期遗存的绝对年代,完善了中国考古学的年代学方法论;三是20世纪80年代初期,倡导对中国文明起源的研究,掀起了文明起源研究的热潮。这是中国现代考古学发展上划时代的三个重大课题。

二

田野考古是近代考古学的鲜明特征和生命源泉。指导田野考古发掘的方法论是地层学,读书时张忠培授课讲,中国的地层学在世界上是处于领先地位的,我们颇不以为然,随着考古实践和研究的增多,益发感到张先生讲的是对的。源于地质地层学的“考古地层学”方法,应用于中国黄土“软遗址”,经过梁思永、石璋如、夏鼐等的摸索,经过苏秉琦、邹衡、张忠培等的思考,不断成熟,彰显考古学的中国特色。《何为》认为,不能简单认为“地层学”和“层位学”是同一方法论的不同称谓,两种称谓实际上是这一方法不同时期的称谓。20世纪80年代,这一考古学的基本方法完成了从考古地层学到考古层位学的华丽转身。

“考古层位学是由考古地层学发展来的,但二者有本质的区别,这两个概念既不能混同,也不可以替代。考古地层学的核心是地层,地层的堆积顺序用层序表述。考古层位学的核心是堆积单位,堆积单位的堆积次序用层位关系表述。考古地层学认为,遗址中的遗迹从属于地层;考古层位学认为,遗迹和地层、文化层一样,都是相对独立的堆积单位。”(第64页)

吉林大学考古专业特别强调对学生田野考古能力的培养,张忠培、林沄、匡瑜是吉林大学第一代田野考古教师,陈雍、许伟、张文军是吉林大学第二代田野考古教师。在几十年的田野考古实践中遇到过众多的疑难现象,《何为》“田野考古学”章之2.2.2以图示的形式列举5例饶有趣味的“非典型案例”。

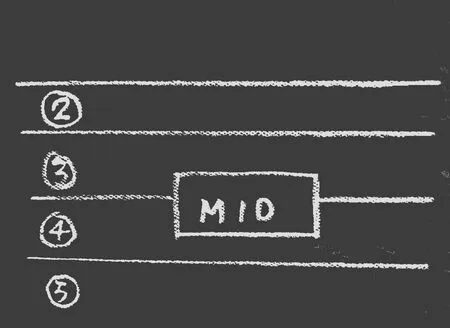

案例1(图一),问:位于③层和④层之间的M10有毛病吗?

图一 案例1图示

这让我们想起当年太谷白燕遗址发掘时,在探方壁上划出一块类于M10这样的土。无论是谁看,无论是什么时候看,都认为没有划错。时值黄景略在工地视察,他蹲在探方中苦想了两天后突然站起,口中念道“我看是门”,提着手铲对着探方壁就哐、哐、哐地捣了进去,原来这是一座窑洞式房屋的门道,围观的人无不称奇!除窑洞式房屋外,偏洞墓、袋形穴等都可以这样表现在探方壁上。

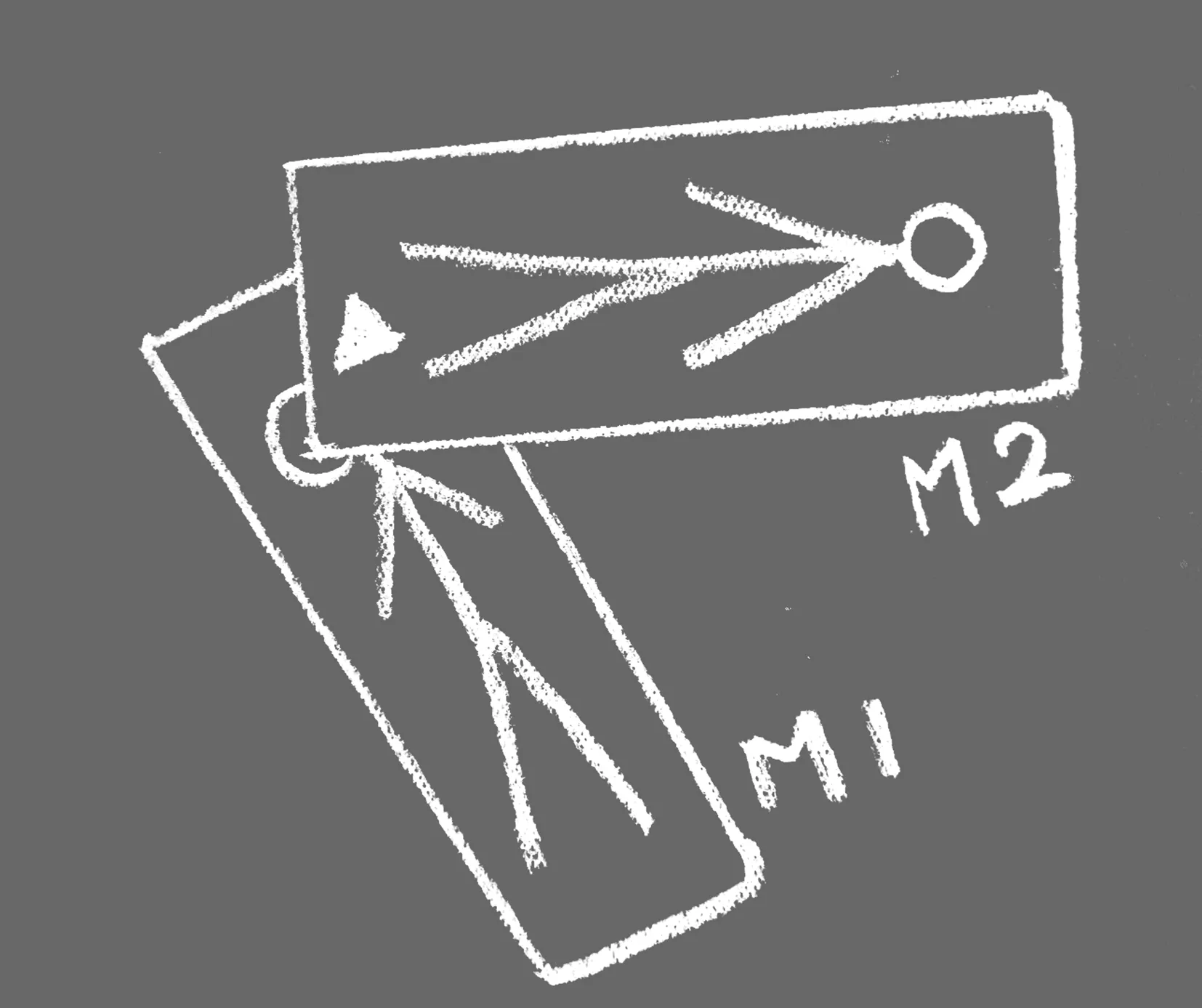

案例4(图二),M2打破M1,M2墓主脚部一鼎,失一足,M1墓主头部一鼎足,两者可以拼对在一起,问:这件器物应归属哪一墓?

图二 案例4图示

这是《宝鸡北首岭》的77M9和77M4的实例,报告按常理将器物归属早期单位。其实,这是一例田野操作失误造成的错误,器物应属于晚期单位。由于晚期单位77M9没有清理到墓底,而将鼎足遗落在早期单位77M4中。我在《漫谈历史时期考古学的方法》④中,举例江苏徐州龟山二号墓,原发掘报告⑤认为墓主是节王刘纯,但报告刚刚发表,就对墓主做出更正⑥,原来是在第六墓室发现一枚龟纽银印,阴刻篆文“刘注”(襄王),印章太重落在墓底的淤泥中。清理墓葬提取人骨后,需要清理墓底,当年我在河北蔚县前堡遗址清理夏家店下层墓葬时,张文军先生就是这样教我的。

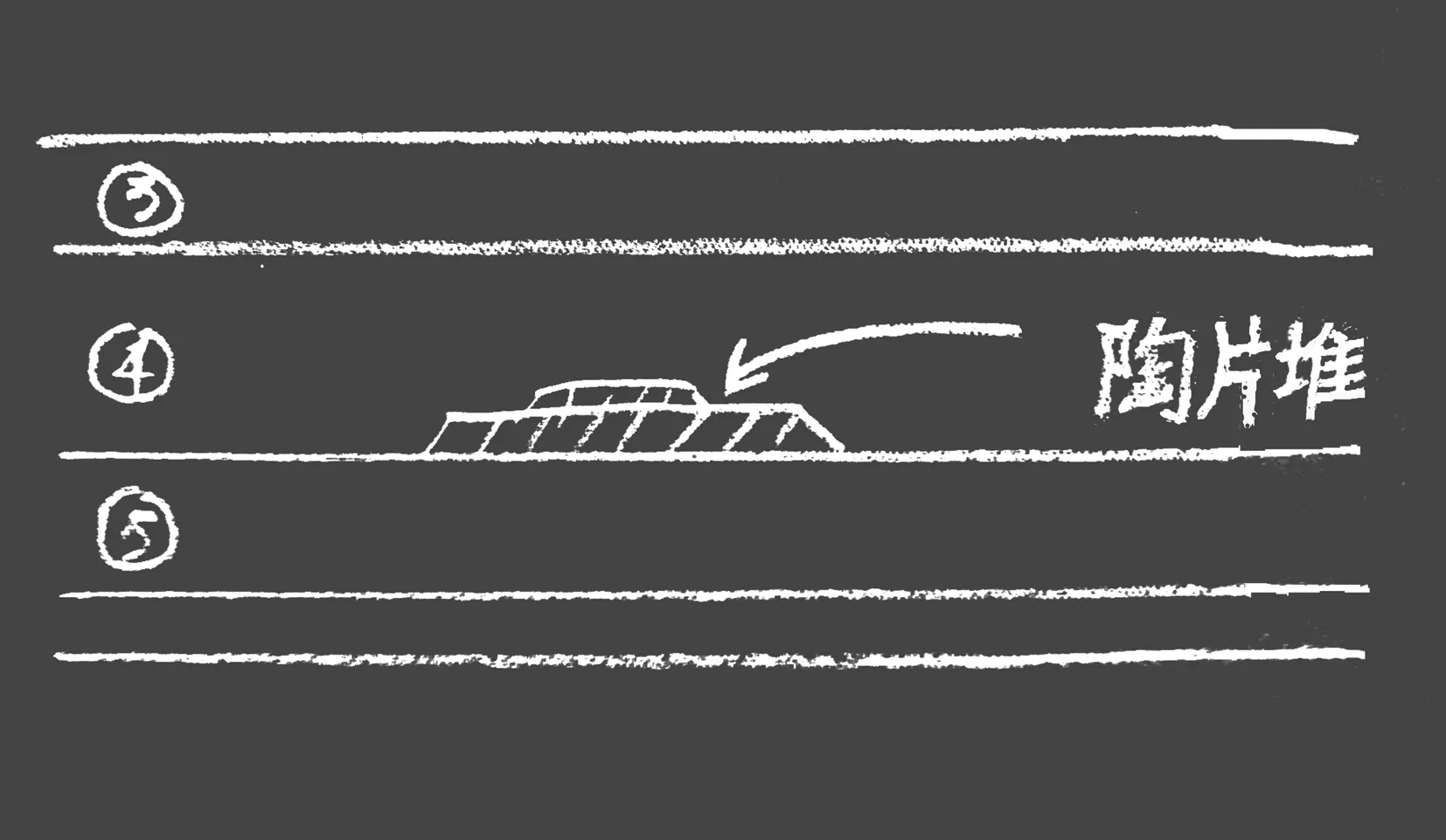

案例5(图三),④层下、⑤层上的陶片堆,该如何理解?

图三 案例5图示

在3.5.2“考古层位学”中,给予这种现象以理论总结,“在遗址堆积中理解遗址里的人工遗迹,按成因可以分为两类,一类是通过减层形成的遗迹,另一类是通过加层形成的遗迹,前者表现为打破关系,后者表现为叠压关系”,“减层遗迹,一般形状完整的形成时间晚于形状不完整的,加层遗迹,一般形状完整的形成时间早于形状不完整的”。如此,④层下、⑤层上的陶片堆,可以理解为叠压在5层上的加层遗迹,此类加层遗迹还可举牛河梁遗址、高句丽遗址的石块建造的遗迹。这还让我们想到上海崧泽遗址⑦、南京北阴阳营遗址⑧中,没有划出墓框的墓葬是原本有墓框而发掘时没能划出,还是原本就没有墓框的就地掩埋。

田野考古学中的“地面”“活动面”“层面”概念,是20世纪末期,中国考古层位学研究中讨论的一个话题,人们希望能够在考古发掘中发现并清理出小路之类的地面(活动面),以确认同一时期、不同空间位置的遗迹现象之间的联系。所谓的地面、活动面、层面是一种理论上的存在,而在考古发掘中很难发现的理想化的东西,可遇不可求。像内蒙古赤峰二道井子那样,能够通过街道把村落内的一座座院落连接在一起,把一座院落内的院墙、房屋、庭院、牲畜圈、窖穴连接在一起的遗址⑨,可谓凤毛麟角。《何为》认为:“过分理想化的层位与层面,必然丧失对田野考古实践的指导意义。”(第65—66页)其实,不同空间位置的遗迹现象,不通过活动面,也是可以判定为同时使用的。如黑龙江友谊凤林遗址第七城区内的晚期房址,均有火烧痕迹,是在同一时间内为战火所毁的城堡中驻军的营房⑩;黑龙江齐齐哈尔洪河遗址白金宝文化时期的地臼,为附近房址主人加工粮食的场所;甘肃秦安大地湾遗址房址以外的灶址,是临近的房屋主人为规避夏季炎热而使用的室外灶。

类于地面、活动面、层面的理解和把握,还有“联络图”和“系络图”,《何为》认为:“《田野考古工作规程》(试行)是考古工作规范化的规范文件。该文件实施以来的考古实践证明,用联络图记录和表述遗址堆积单位之间的层位关系能够把复杂的问题简明化、规范化……2009年版《田野考古工作规范》的‘系络图’较1984年版《田野考古工作规程》(试行)的‘联络图’复杂,不好理解,缺乏可操作性。”(第27页)

考古类型学是整理和研究考古遗存的基本方法,《何为》3.6“类型的方法系统”对类型学的断代方法和考古类型学做了比较系统和详细的讲解。其中,有这样一种认识:“在实际研究中,即便同一个研究者,基于不同的研究目的,也会对同一批器物做出不同的分类、排序方案。”(第77页)陈雍《横阵排葬墓再检讨》将随葬器物小口尖底瓶依器表装饰分为绳纹和素面两种,素面尖底瓶再依肩部形态分为溜肩和鼓肩两种,绳纹尖底瓶再依颈部形态分为无颈和有颈两种,将这一分类还原到墓葬中,发现排墓MⅡ的7座墓葬随葬素面小口尖底瓶,其中1~4号墓随葬鼓肩尖底瓶,5~7号墓随葬溜肩尖底瓶;排墓MⅠ和MⅢ随葬绳纹尖底瓶,其中MⅠ的5座墓葬随葬无颈尖底瓶,MⅢ的3座墓葬随葬有颈尖底瓶(图四)。

尖底瓶可供观察区别的部位还有口、身、底等,作者选用器表装饰和颈肩,是因为这些能够说明墓地的布局,能够满足研究者对墓地布局和人群结构研究的目的。学界一般认为,中国大陆目前规范使用的考古类型学是源自苏秉琦《斗鸡台沟东区墓葬》和《陕西省宝鸡县斗鸡台发掘所得瓦鬲的研究》使用的方法,而没有采用李济和梁思永早年使用的类型学方法。其原因除表述形式的简明适用外,还在于苏先生观察和选用的器物差别部位有文化含义,能够满足研究者的研究目的,从今天的认识看,锥足鬲与商文化和周文化相联系,柱足鬲与李家崖文化(北狄文化?)相联系,铲足鬲与西戎文化相联系。

三

关于考古学阐释方法的内容主要集中在第四章“研究取向和研究模式”中。在这一章里,陈雍采用缜密的逻辑阐述与易懂的实例演示相结合的写作方式,使读者能够有较好的理解。演示和观摩是教与学的有效方式,地质学、古生物学和考古学这些有田野作业的近代科学传入中国后,农商部地质调查所的葛利普、安特生、步达生、魏敦瑞、德日进等外国专家,为中国年轻的同行们演示田野作业,培养出一批掌握现代田野作业方法的调查人员。20世纪末,由笔者领衔黑龙江三江平原聚落形态考古,当时只能看到介绍聚落考古概念的文字,而不了解此方法开创者戈登·威利在维鲁河谷的操作(陈淳组织翻译的《聚落与历史重建——秘鲁维鲁河谷的史前聚落形态》出版于2018年)。为此,我专门邀请陈雍一起到赤峰观摩考察有美国匹兹堡大学教授参加的聚落考古实践。

聚落考古被认为是20世纪40年代后出现的“新考古学”,20世纪90年代开始,国家、地方考古机构和高校考古专业与国外合作开展拉网式聚落考古调查,启动了聚落考古中国化的进程,黑龙江省文物考古研究所的“七星河流域聚落考古计划”则是没有外国机构参加、没有外国专家指导的、由本土中青年学者独立操作的实践活动,意在创建适合中国国情的小流域聚落考古模式。《何为》为读者演示了更多的作者就已发表材料的聚落考古研究个案,举三例。

4.2.2“社会结构”之“聚落反映的社会结构”,首先,解释“聚落”“聚落形态”“聚落遗址”“聚落单元”等概念(术语),接着论证“聚落形态考古”与“聚落形态研究”的区别,“微观聚落形态研究”与“宏观聚落形态研究”的区别,聚落考古的共时性把握,历时演化与共时形态的关系等。举例临潼姜寨聚落的研究、良渚聚落形态的研究、七星河流域汉魏遗址群聚落考古研究。

姜寨遗址的聚落研究属于“微观考古研究”。《姜寨》报告所分的一期二期遗存同属半坡文化,为文化性质相同的同时期考古遗存,应作为姜寨聚落的整体研究。陈雍依据遗迹的类别,认为姜寨聚落由居住区、墓地、制陶区三部分组成;依据房屋布局和陶器、彩陶图案、刻符的区域分布,认为姜寨村落广场的北、南、东、西分布四组房屋群,四组房屋群出土的彩陶图案是,北组和南组为白头鱼加黑头鱼,鱼纹可以替换为蛙纹,东组和西组分别为白头鱼和黑头鱼,这样北组与南组对应蛙纹与蛙纹,东组与西组对应鱼纹与鱼纹,进而认为,北组与南组房屋对应东组与西组房屋,彩陶蛙纹对应彩陶鱼纹,两栖动物对应水生动物,高级人群对应低级人群,于是,由聚落的布局观察到聚落的人群构成和组成方式。四组房屋门向朝向的中心广场是祭祀礼仪墓地,反映出姜寨居民的中心与四周、祭祀与生活、神圣与凡俗、自然分类与社会分层的二元对立思想,于是,由聚落的分局观察到居民的意识形态。

良渚的聚落形态考古属于宏观聚落考古研究。良渚聚落包括良渚古城遗址、良渚遗址群、玉架山遗址、茅山遗址、中初鸣遗址。陈雍认为,130多个遗址形成的良渚聚落单元分为四个层级:

Ⅳ级:以反山墓地和莫角山宫殿区为核心的城邑。

Ⅲ级:以汇观山墓地为重心的古城周边村落。

Ⅱ级:以瑶山墓地为重心的古城外围村落。

Ⅰ级:以临平山遗址群落为代表的边缘村落。

良渚古城四面城墙各有两个水城门,城内由二纵二横相交的水路组成近似“井”字形路网,把宫殿区和墓葬区合围在中间。莫角山宫殿区和反山、姜家山、桑树头墓地,位于路网的中部,高出地表5~6米,莫角山宫殿区连接南面皇坟山、南城陆城门,是古城规划的控制线。莫角山宫殿区的房屋皆坐北朝南,反山墓地的墓葬均头南脚北,表达的是良渚人的宇宙观。反山王族墓地、姜家山贵族墓地和桑树头平民墓地,表达的是良渚人的价值观(图五)。

图五 良渚古城宫殿区与墓葬区空间位置图

七星河流域汉魏遗址群聚落考古包括宏观考古研究和微观考古研究两种,全流域的426处遗址,16个聚落群,居住、防御、祭祀、瞭望、要塞5种功能,属于宏观聚落考古研究;凤林城址的发掘属于微观聚落考古研究。陈雍归纳“有明确的研究目的、路径、步骤与方法;有一研究方法为基础,依据研究目的与研究视角、思维方式所建立的整个研究逻辑程序;用归纳法概括出聚落形态基本特征,并建立聚落形态与古代人群的联系,进而揭示出其中的规则;参照人类学‘蓝本’,利用历史文献,对聚落形态和人群组织之间的联系及其规则进行合理解释。”(第131页)这样一种聚落考古实践是适合中国国情的“七星河模式”。

认知考古学是世界当代流行的考古学派之一,陈雍是国内这一领域研究的代表性人物。4.2.2“社会结构”之“彩陶反映的社会结构”,举例作者对半坡文化彩陶图案的研究。首先,亮出作者颠覆性的认识:“半坡文化的彩陶图案主要是标识功能,如果要有装饰功能的话,那也是相当次要的。”接着讲:“研究史前彩陶图案的主要目的,是透过彩陶图案去发现‘彩陶人’的社会组织。”(第161页)半坡文化彩陶图案的构成形式有散点、二方连续和单独纹样三种,散点纹样主要是彩陶盆内的人面纹、鱼纹和蛙纹,二方连续纹样主要是盆、罐、壶、瓶外表的鱼纹、人面纹,单独纹样主要是瓶、壶外表的鱼纹和鸟纹。鱼纹是半坡文化最大量、最典型的纹样,有形象化和几何化两类,这是半坡人的两种思维方式的结果,两者同时存在,不是转化或发展关系。人面纹是半坡巫师的形象,有戴帽子和不戴帽子两种,戴帽子人面分布在泾渭交汇处,不戴帽子人面分布在泾水以西。散点纹样的彩陶盆象征村落,鱼纹象征人群。被壕沟围起的姜寨村落平面呈圆形,中央广场是宗教活动场所,周边有四组房屋,四组房屋的彩陶纹样不同,不同彩陶纹样标志的人群不同,此与彩陶盆的纹样分布吻合(图六)。

单独纹样的尖底罐象征人头,人面纹象征地位。北首岭77M17是墓地内社会地位较高者的墓葬,随葬品较多,包括尖底罐1、钵2、瓶1、壶1、盂1、牙饰3、镞1,人骨没有头颅,头的位置放置一个尖底罐;姜寨遗址作为宗教活动场所的广场出土1件残尖底罐,器表绘一人面纹;姜寨遗址人面鱼纹只见于规格最高的北组房屋周围的瓮棺葬。

此外,《何为》7.2.2“天津历史文化名城”之“天津寻根展”的陈列大纲,“王家大院历史建筑与王氏家族聚居形态”的详介,以及8.1.1“殷墟妇好墓”的读书笔记,都是很好的演示个案,为初学者提供了学习和模仿的模板。

四

考古学的研究对象考古遗存包罗万象,许多学科都参与到考古学研究中,对考古遗存进行测定、分析和解释;考古遗存同时也为许多学科所利用,帮助其他学科研究和解决各自的问题。关于考古与其他学科结合研究,《何为》认为:“把运用科技手段研究考古遗存与利用考古材料进行自然科学领域相关研究混在一起统称为科技考古,反映出在学科分类方面的混淆不清。”(第12页)这是两个学科结合研究时,以哪一方为本位的问题。笔者在《民族考古学是什么》中,举例考古学和地震学:以考古学为本位,利用地震学知识,解释房址的倒塌现象,属于考古学,可称“地震考古学”;以地震学为本位,利用考古材料证明历史上曾发生过地震,属于地震学,应称“考古地震学”。命名两个学科结合研究产生的边缘学科时,命名使用的是偏正词组,位后的是主语,是所属学科,位前的是定语,是发生关系的学科。

不同学科整合研究同一问题,最著名的莫过于王国维“二重证据法”。《何为》认为,王国维依据地下之新材料,以证实或证伪纸上之材料方法是历史学的方法,而不是考古学的方法。使用这一方法完成的《殷卜辞中所见先公先王考》《殷卜辞中所见先公先王续考》《殷周制度论》等,属于历史学研究,而不是考古学研究。陈直用居延、敦煌两木简,汉铜器、漆器、陶器,以及封泥、汉印、货币、石刻以证《史记》《汉书》,虽较出土文献多出古代器物,但学科本位是历史学,其方法仍是二重证据法。宿白运用《营造法式》和《地理新书》等宋代文献,解释白沙宋墓的壁画内容、仿木构造和墓地布局,学科本位是考古学,其方法不是二重证据法。我个人理解,能够想到出土文献与传世文献互证的方法并不难,难的是如何具体运用这种方法,我们要揣摩王国维、陈直、宿白等大先生的具体研究,从中学到真经。至于三重证据法、四重证据法、五重证据法则涉嫌炒作,是多学科的整合研究而已。如以参与研究学科的数量定名研究方法,那岂止是“五重”可以封顶的。

在借用其他学科知识和成果做考古学研究时,《何为》作者应用较多的是语言学。4.1.3“考古学文化时空框架”,讲到方言分区的方法对考古学文化分区具有借鉴作用,并举例“同言线”的分区方法作为说明。又举例汉代扬雄《鞧轩使者绝代语释别国方言》所分的14个方言区:秦晋、梁西楚、赵魏、宋魏、郑韩周、齐鲁、燕代、北燕朝鲜、东齐青徐、汝颍陈楚、南楚、吴扬越、秦陇、秦晋北鄙,认为方言的分区与秦汉时期考古学文化分区大体吻合。徐苹芳《中国历史考古学分区问题的思考》是比较有影响的谈历史时期考古学方法的文章,该文征引司马迁《史记·货殖列传》和班固《汉书·地理志》关于汉代经济贸易、历史文化、风俗习惯、自然地理的区域差异的记述,作为探讨汉代的考古学文化分区的指引,遗憾的是,该文没能征引扬雄《方言》,如将扬雄的分区认识与司马迁和班固的分区认识整合,或许就能产生比较可信的汉代考古学文化分区的方案。语言顽强地保留有历史记忆,这或许就是傅斯年要把语言学与历史学和考古学放在同一研究所——“中央研究院”历史语言研究所的初衷。

同语言一样,风俗习惯和地方戏剧也保留有悠久的历史文化传统,也应作为考古学文化分区的参考。我们大学田野考古实习地是蔚县,蔚县位于河北省的西北部,西邻山西省广灵县,桑干河从山西大同流来,从县境北部通过,恒山余脉由晋入蔚,分南北两支环峙四周。蔚县饮食喜醋,文化好晋剧,均与山西相同而有别于河北。清乾隆四年(1739年)《蔚县志》,隋代属雁门郡,唐开元十一年(723年)属太原道,中和元年(881年)属雁门道,明洪武七年(1375年)属大同府,清康熙三十二年(1693年)属宣化府。龙山时代蔚县的考古学文化遗存为双鋬鬲为特征的游邀文化,与山西北部、陕西北部和内蒙古中南部的考古学文化相同,属于同一文化圈。

五

《何为》第六章“考古学文献”是陈雍据当年为吉林大学考古专业研究生讲课的教案写成,这样的内容在《考古学通论》之类的书籍中是见不到的,非常珍贵。2.4“考古报告编写”中讲:“中国考古学术界有一个非常好的学术传统,考古发掘所获资料全部都用考古报告发表出来。不像一些外国学者,只在文章或书里披露一部分资料。中外学者的这种差别,在中国考古学初期就显现出来了。”

中国考古学的第一部田野考古发掘报告是《城子崖——山东历城县龙山镇之黑陶文化遗址》(下文简称《城子崖》),执笔人包括傅斯年、李济、董作宾、梁思永、吴金鼎、郭宝钧、刘屿霞等,出版于1934年。报道的是1930年和1931年山东历城龙山镇城子崖遗址的两次发掘(这或是今天提倡发掘完成后三年写出考古报告的依据)。报告由文字、线图和照片三种形式表述,编写内容包括:序二,“傅斯年序”“李济序”;正文七章,第一章“城子崖遗址及其发掘之经过”、第二章“城子崖地层之构成”、第三章“建筑之遗留”、第四章“陶片”、第五章“陶器”、第六章“石骨角蚌及金属制品”、第七章“墓葬与人类、兽类、鸟类之遗骨及介类之遗壳”;附录一,“城子崖与龙山镇”。《城子崖》这种编撰体例充分表现出考古报告的资料性与著述性的统一,为中国考古学所传承,成为中国考古报告编撰的基本体式,而更早一些时期的报告,如董作宾《中华民国十七年十月试掘安阳小屯报告书》、李济《小屯地面下情形分析初步》《十八年秋工作之经过及其重要发现》等的编撰体例,则为日后考古发掘简报所传承。值得注意的是,第七章“墓葬与人类、兽类、鸟类之遗骨及介类之遗壳”,将人骨和兽骨等非人工遗存写进报告的正文。1963年出版的《西安半坡》报告中,石兴邦将人骨和兽骨、孢粉收在附录中,这种编撰体例被后来的考古专题报告沿用至今。《何为》1.4“考古学的对象”认为:“在田野考古报告里,三个类别(人类活动遗留的遗存、自然遗存和人类自身遗存)研究都应该是构成考古报告的主体内容。有的考古报告把自然遗存、人类遗存作为报告的附录,这是不妥当的。”(第11页)我们欣喜地看到,近年将自然遗存写进考古报告正文的编撰体例有了回归的苗头,如《宝鸡关桃园》《华县泉护村——1997年考古发掘报告》等。

我们常常会听到这样的抱怨,考古报告太晦涩,看不懂。对此《何为》认为:“考古报告不是科普读物,也不是文学作品,考古报告是考古调查、发掘、整理、研究等一系列学术活动的记录与总结,同时还是发掘所获考古遗存的各种信息的载体。考古报告以考古学的知识体系和理论体系为支撑,有一套专门的记录方式与表达方式,在考古学文献中专业性最强。”(第38页)考古报告主要是为本学科的研究提供基础资料,要求有较强的专业性,如同考古人不能强求读懂理工科的实验室报告一样,其他学科的人也不应该强求读懂考古报告。写报告、读报告、用报告是考古人的基本训练,是一个连续过程,不会写就不会读,不会读就不会用。陈雍和笔者为考古专业研究生开设《考古学文献导读》课程,就是为了让学生能读懂考古报告,会使用考古报告。

《考古何为》体大思精,限于笔者的学识和篇幅,不能尽显其宏大精密。笔者愿将该书推荐给考古同仁,尤其是初涉考古学的年轻朋友。

注 释:

① 陈雍:《考古何为》,天津人民出版社2022年。

② 苏秉琦:《建国以来中国考古学的发展》,《史学史研究》1981年第4期。

③ 苏秉琦:《建立有中国特色的考古学派》,《考古》1995年第6期;苏秉琦:《建立有中国特色的考古学派》,《天津文博》1996年第5期。

④ 许永杰:《漫谈历史时期考古学的方法——从安阳西高穴汉魏大墓的墓主推定说开去》,《东南文化》2010年第3期。

⑤ 南京博物院:《铜山龟山二号西汉崖洞墓》,《考古学报》1985年第1期。

⑥ 南京博物院:《〈铜山龟山二号西汉崖洞墓〉一文的重要补充》,《考古学报》1985年第3期。

⑦ 上海市文物保管委员会:《崧泽——新石器时代遗址发掘报告》,文物出版社1987年。

⑧ 南京博物院:《北阴阳营——新石器时代及商周时期遗址发掘报告》,文物出版社1993年。

⑨ 内蒙古文物考古研究所:《内蒙古赤峰市二道井子遗址的发掘》,《考古》2010年第8期。

⑩ 黑龙江省文物考古研究所:《凤林城——七星河流域汉魏遗址群聚落考古研究报告之二》,科学出版社2019年。