明墓中俑的组合与陈设刍议

2023-02-10白瑶瑶

白瑶瑶

(南开大学博物馆)

〔内容提要〕 俑是明墓随葬品中的一项重要内容,有陶、木、石等材质。俑按职能可分为守门武士俑、乐俑、仪仗俑、侍俑四类,不同墓葬由于身份、财力、地域等因素,俑的种类及数量也各有差异。俑在墓葬中的摆放位置以墓主人为中心进行展开,主要是按照守门武士俑—乐俑、仪仗俑—侍俑这一顺序进行陈设。

“俑”最早出自《孟子注疏》:“仲尼曰:‘始作俑者,其无后乎?’为其象人而用之也。”①俑,应是对人样貌的一种象形性模拟。俑是明墓随葬品中的一项重要内容,是明器的一种。明墓中的俑多为仪仗性质,服饰、所持仪仗、组合、前后位置等蕴含了丰富的物质文化,为了解明代仪仗制度提供了实物资料。同时,文献典籍对俑及明器的随葬制度记载颇少,对明器俑的整理与研究能为探究明代明器随葬制度提供重要的实物资料。

一、俑的基本情况

从材质看,明墓中的俑有木、陶、石质等,其中,以陶质为大宗。俑材质的使用有一定的地域及身份规律。重庆铜梁地区墓葬基本上为石质俑,如阿迷州知州李三溪墓②、张文锦夫妻墓③等,均为整石制作,为当地盛产的红砂石;上海地区大多为木质,如杨福信墓、李氏墓、潘允徵墓④等;河南地区多为陶质俑且基本上无釉,如辅国将军朱褒焌夫妻合葬墓⑤、刘公与阎孺人合葬墓⑥等;云南、四川地区多为釉陶俑,颜色鲜艳,如云南大理的赵氏能姐墓、段竹垣妻李氏墓⑦等,四川成都的蜀藩王墓、蜀府太监墓⑧等。高等级墓葬中随葬俑的材质具有一定的特点。明初期的藩王尤其是初代亲王墓及明初期异姓功臣墓多随葬木质俑,这应是当时的一种普遍现象,如鲁荒王墓⑨、湘献王墓⑩、郢靖王墓、辽简王墓、蕲国公康茂才墓、东瓯王汤和墓等皆为木质俑,由于明代官方典籍中并未对王侯随葬品进行规定,这种同时代材质的统一性很有可能是对帝陵的模仿。木质是早期明墓中俑的默认材质,《大明会典》中有“营缮所木造牙仗二、骨朶二”的记载。或许是因为木质明器易腐烂,之后藩王及异姓功臣墓中的俑基本上为釉陶质,如万历三十七年(1609年)沐睿墓出土的俑,不同于早期的异姓功臣,为陶质。同时,在藩王墓中俑类材质也有一定的藩系差别。蜀藩王及蜀藩太监墓从建藩开始都随葬釉陶俑,不见木质,整体风格及色彩搭配也一脉相承,应是其藩系的自身特色。而位于江西地区的益藩王墓出土的俑等明器皆为釉陶质,与同地区宁藩王墓出土的木俑不同,除藩系自身发展特色外,更有可能是由于益藩鉴于前人教训,非常注重墓葬的防潮防腐,摒弃了木质明器。从材质上看,这种一脉相承的自身特色应存在于帝陵之中,明后期神宗定陵出土的上千件俑皆为木质。同时,同一藩系内俑的材质也有差异。秦藩汧阳端懿王朱公鏳墓出土的俑为釉陶质,同藩兴平安僖王朱公铄墓出土的俑却为木质,朱公鏳卒于弘治八年(1495年),朱公铄卒于成化十二年(1476年),两人辈分一样,下葬前后不超过20年,但两者出土俑的材质却不一样。朱公鏳墓出土的陶俑,材质和整体风格与秦简王相一致。明晚期万历二年(1574年),永兴恭定王朱惟熣墓出土的俑也为陶俑。可见,在明代藩王墓中,各个藩系内部俑的材质并不统一,或许是秦藩属于人数众多的大藩系,各个藩国之间随着时间的发展人数不断增多,一些墓葬的随葬制度不趋同于前代亲王,各个藩国之间有了自身特色,藩系墓葬之间的共同点和传承性逐渐缩小到各个藩国之间的范围。同时,这些俑的使用情况也说明了明代朝廷对藩王墓中明器的材质没有严格的规定,所使用的材质依藩系自身而定。

从身份等级看,上到天子,下到平民百姓,都有随葬俑者,主要包括五类:一为皇宗室,有皇帝、亲王、郡王、将军、中尉及异姓功臣等;二为品官,如廖纪、李希孟、潘允徵、刘公与阎孺人、李三溪、陶贵等;三为太监,如吴经、蜀藩太监、御用监董公等;四为贵州地区的播州土司,如杨辉、杨铿等;五为富裕平民,如项思尧、王韩等。俑的种类与数量多寡与墓主人的等级地位直接相关。定陵随葬俑有几千件之多,当属种类数量之最。在随葬俑的皇室墓中,异姓功臣、郡王及以下墓葬中俑的数量远不及亲王墓,亲王墓中的俑基本上都在200件以上,郡主及以下墓葬不见随葬俑,且有些藩系如楚藩,自建藩始,不论是亲王、郡王,还是将军、中尉等级的墓葬都不见随葬俑者。在品官墓中,俑类明器也是代表身份的随葬品之一,其中,以光禄大夫少保兼太子太保吏部尚书廖纪墓出土的俑数量最多,达86件,但整体上看,品官墓中俑的整体数量不过百。在平民墓中,鲜少有随葬俑者,有随葬者也基本上为地方士绅或有一定知识文化的处士,种类及数量也较少。总之,俑作为身份地位的象征之一,主要出土于地位较高的皇宗室墓中,多以仪仗俑的方式进行组合。随葬俑这一做法也被其他社会阶层仿效,以表身份地位。俑的随葬,首先为了彰显身份,其次还应和个人的经济能力相关,有时候还受地区葬俗影响。

明墓中出土的仪仗俑数量众多、种类丰富。明代典籍文献鲜少有关于俑的记载,《大明会典》中有关于鄂国公常遇春仪仗俑随葬情况的记载:“乐工十六人,执仪仗二十四人,控士六人,女使十人,青龙白虎朱雀玄武神四人,门神二人,武士十人,並以木造,各高一尺。”即常遇春墓中应有乐俑、持仪仗俑、控士、侍女俑、门神、武士俑等,这与一些亲王墓中俑的种类大致相同。从目前已发掘的明墓看,俑基本包括守门武士俑、乐俑、仪仗俑、男女侍俑等。具体而言,乐俑又包括骑马乐俑、立式男乐俑、立式女乐俑;仪仗俑包括骑马持物俑、立式持物俑、品官俑、宦官俑、皂隶俑、肩舆俑、牵马俑等;侍俑分为男侍俑、女侍俑、孩童侍俑等。

二、俑的组合

明墓中俑的数量丰富,组合方式也较为多样,不同的组合方式有不同内涵和身份象征意义。本文对一些俑类明器保存较好的墓葬进行分析,探讨墓葬中各类不同功能俑的组合关系。

明墓中俑最完整的组合应为守门武士俑、乐俑、仪仗俑、侍俑这四类。四类俑都具备的墓葬较少,多见于早期藩王墓,如蜀世子朱悦燫墓、蜀怀王墓、蜀定王次妃王氏墓、湘献王墓、鲁荒王墓、秦简王墓等。以蜀定王次妃王氏墓为例,具体包括:守门武士俑4件;骑马仪仗俑约45件,包括武士俑、品官(戴乌纱帽)俑、宦官(戴三山帽)俑等;乐俑中有击鼓俑等;男侍俑;女侍俑,有捧帛布、捧巾者等。值得注意的是,蜀府太监墓也多为这四者的组合,以宁菊东、刘远峰墓为例,具体包括:守门武士俑、立式文官俑、骑马仪仗俑,每墓均各2件;骑马乐俑,宁菊东墓6件、刘远峰墓2件,有吹唢呐者等;持物仪仗俑,宁菊东墓17件、刘远峰墓14件,有握铜杖、拿伞、背马杌、背剑者等;侍俑,宁菊东墓10件、刘远峰墓9件,俑手捧书、琴、扇、奁、壶、盆、巾者等。蜀府太监墓俑的数量虽不及蜀藩王墓,但种类却与之相同,这应是明中晚期蜀府太监专权的一种直接表现。

大多数墓葬中的俑是在这四类基础上进行缩减。乐俑、仪仗俑、侍俑的组合在明墓中最为常见,主要为一些藩王和品官所使用。如安僖王墓、廖纪墓等为骑马乐俑、仪仗俑和侍女俑的组合,贵州播州土司杨辉疑冢M10、江西益端王墓、益庄王墓、重庆铜梁地区几座石椁墓,以及上海潘允征墓、洛阳刘公与阎孺人合葬墓等皆为这类组合。其中,播州土司杨辉疑冢M10,出土陶俑共68件,具体包括:立式持物仪仗俑14件,有右手持柱状物于肩者;骑马持物仪仗俑14件,有持铃状物者等,骑马背物俑8件,骑马武士俑6件;乐俑13件,有立式击鼓俑、骑马吹号俑等。

有些墓葬无侍俑,为乐俑和仪仗俑组合。如大理李氏墓出土了一套完整的陶俑组合,其中,骑马武士俑12件,姿势、服饰各异;乐俑包括吹笛俑2件、吹箫俑1件、击鼓俑2件、弹筝俑2件、持排箫俑2件及吹芦笙俑1件。也有些墓葬中的俑无乐俑这一类,俑的组合是墓主人生前所经常接触的侍俑和吏俑等。如大理赵氏能姐墓出土了一套完整的侍俑,包括作持物状的男侍俑2件;女侍俑8件,有捧盒、梳、镜、碟、念珠、布帛者等;太原李希孟夫妻合葬墓中有一套完整的木俑,共32件,包括女侍俑4件、男侍俑4件、官吏俑8件、皂隶俑16件;海南海口陶贵墓中的俑有侍女俑、仪仗俑等。

一些种类的俑有明显的等级意义,如持各类仪仗用具的仪仗俑、守门武士俑及品官俑。在皇陵、藩王墓、异姓功臣墓、土司墓、权高位重的品官墓中皆有持物仪仗俑这一内容,且这类俑的数量是按照等级身份进行随葬。在蕲国公康茂才墓中,木俑虽腐朽严重,只出土有3件,但皆为仪仗俑;太原晋藩郡王朱济熇墓中的15件木俑,也包括持物的仪仗俑;江西宁献王朱权墓中的木俑均已腐烂,但通过木俑残迹旁边的铁匕首、小马镫、小铁环和小宫灯等器物残件,也可判断其中有仪仗俑这一项。同时,守门武士俑及穿补服和戴梁冠的品官俑也应是墓葬等级象征的标志之一,这两类俑目前只出土于藩王墓等明代的贵族墓葬之中。守门武士俑形象较特殊,一般形体比较高大,多成对出土,应是对前代镇墓武士俑、天王俑的模仿与继承,与仪仗俑中的武士俑并不属于同一概念。守门武士俑目前只在蜀藩王墓及蜀府太监墓、鲁荒王墓、湘献王墓、益庄王墓、张妙寿墓等墓中有发现,其他墓葬不见出土。穿补服戴梁冠的品官俑也只在定陵、益藩、蜀藩、辽简王墓等墓中有发现。

三、俑的摆放位置

在墓室或棺室这一有限的区域内,俑的摆放位置虽受墓葬空间限制,但每类俑皆有固定的摆放方式及摆放关系,在墓葬中存在一定的空间象征意义,这主要体现在两个方面:一是各类俑之间的位置关系;二是俑在墓葬中的摆放位置。

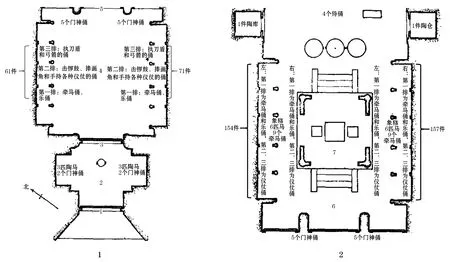

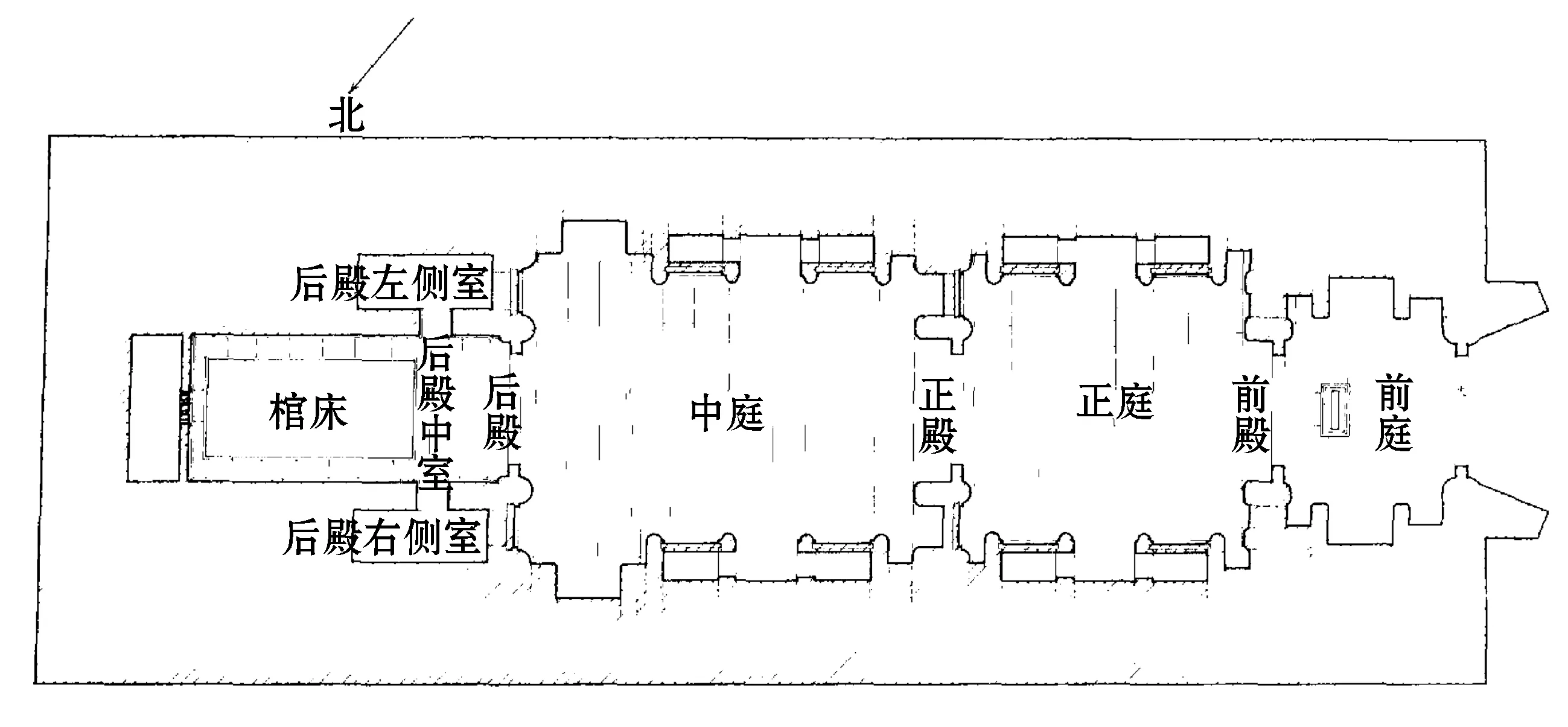

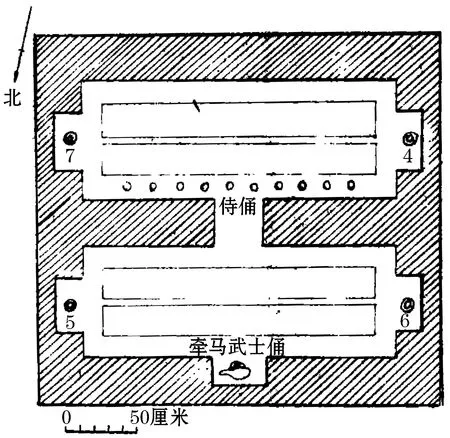

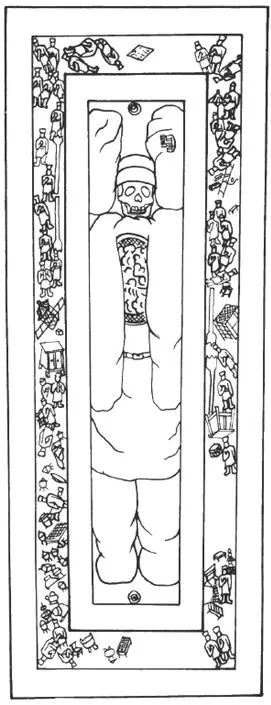

在仿宫殿型墓葬中,俑摆放较为分散,在各个墓室中都有发现,但俑的摆放并不是任意为之,其组合与摆放位置,都为该区域的墓葬空间赋予一定的功能和意义。蜀王世子朱悦燫墓绝大部分俑的位置未被扰乱,发现于前庭、中庭、后殿中。朱悦燫墓由前庭、正庭、正殿、中庭、圜殿、左耳室、右耳室、后殿、后殿中室、后殿右室、后殿左室组成(图一)。根据俑的出土情况看,从前庭到正庭的摆放顺序依次为守门武士俑—乐俑—持仪仗俑(图二,1)。从俑的摆放顺序看,到正殿前的10个守门武士俑之前,前庭到正庭这一区域内的俑已经组成了一套基本的仪仗俑队伍。该区域更像是一个独立区间,相当于正殿外的院落区域,象征外庭。从正殿到后殿,俑摆放位置大致为武士俑—以象辂为中心的鼓乐、仪仗俑组合—侍俑(图二,2),从组合看,这一区域应是象征内庭,正殿前两边各摆放的5个武士俑是为了捍卫保护整个后庭区域,而之后的仪仗队伍则是以乐俑为队首、以象辂为中心的出行仪仗队。在朱悦燫墓室后殿之前的区域内,仪仗俑被分为了两个部分,即外庭仪仗队伍和内庭仪仗队伍,从俑的组合和摆放位置可知,在这一区域内以正殿为分割线,正殿前代表整个墓室的外庭,正殿以后则为墓主人起居活动的内庭。再往后看,后殿正中为墓主人的棺床,棺床的左右后的位置,面向棺床摆放了48个叉手或拱手而立的侍俑(图三),侍俑和棺床的位置关系说明后殿这一区域应是代表整个墓葬的卧室部分。再看蜀僖王墓,其墓葬形制与朱悦燫墓相似,也为大型的仿宫殿式建筑(图四)。在蜀僖王墓室内,守门武士俑位于前庭厢房和正殿大门口处,其他俑如侍女俑、仪仗俑、文官俑、侍俑等和陶马、乐器位于正庭的左右厢房前面,在后殿中也发现了侍女俑。箱、案、桌、凳、分立于中庭,碗、盘、瓶被放在中庭两侧的次间厢房内。蜀僖王墓中的守门武士俑、仪仗俑、侍俑的摆放位置与蜀王世子基本一致,俑的空间象征意义也应大致相同。宁献王朱权墓木俑的摆放残迹分布在自中室的中部到后室的棺台前这一区域内,但由于墓葬被盗扰,每类俑具体的摆放位置不得而知(图五)。在这些大型多室墓中,棺床位于整个墓葬空间最后方的位置,俑摆放于棺床前的区域内,是以墓主为核心,从前到后,层层递进,从而突出了后殿(后室)的重要性,有守护拱卫墓主的意思。

图一 朱悦燫墓室平面图1.大门 2.前庭 3.二门 4.正庭 5.正殿 6.中庭 7.圜殿 8.右耳室 9.左耳室 10.后殿 11.后殿中室 12.后殿右室 13.后殿左室(8原简报标为左耳室 9原简报标为右耳室)

图二 朱悦燫墓中庭前俑的摆放示意图(据发掘简报改绘)1.前庭到正庭中俑的摆放示意图 2.中庭、圜殿俑的摆放示意图

图三 朱悦燫墓后殿俑的摆放示意图(据发掘简报改绘)

图四 蜀僖王墓室平面图

图五 宁献王朱权墓室平面图1.礓礤 2.一门 3.前室 4.二门 5.次前室 6.三门 7.中室 8、9.左右耳室 10.后室 11.左右壁龛 12.棺台 13.后壁龛

在大中型双室或三室墓中,俑在墓室中大致有三种摆放位置。

第一种摆放于整个墓室中轴线的位置,一般位于后室棺床正前或前室的位置。益端王墓中的俑分6行摆放于后室正中棺台前面的地上(图六)。鲁荒王墓墓室由前甬道、前室、后甬道、后室组成,俑出土于前室中部的供桌前,供桌上原可能摆放有“鲁王之宝”(图七),在后室棺床北部和东西两侧的地上还发现有侍俑,应是围绕棺床进行摆放。这种摆放方式与仿宫殿式墓葬异曲同工,在这两类墓葬中,棺床都被置于整个空间最后的位置,俑摆放于棺床前方,棺床区域则相当于卧室区域。同样,侍俑的摆放方式也与之相同,都是围绕墓主人摆放,以达到服侍墓主人之目的。

图六 益端王墓随葬品陈设示意图

图七 鲁荒王墓前室随葬品陈设示意图

第二种,以棺床为中轴线,在墓室两壁附近或两壁壁龛内对称摆放。益庄王墓分前后两室,设两道石门,墓门外有四道封门墙,在第二道封门墙墙顶发现陶立俑5件,均无头,第三道封门墙墙顶发现骑马乐俑36件,后室前壁的左右两角杂乱放置165件陶俑。太原李希孟墓墓室由前后两室组成,前室南北两端各置长方形木桌两张,每桌上置木俑8个,排列一行,俑前放置锡明器、锡文具1套,这种摆放方式与蜀府太监宁菊东、刘远峰墓类似,即俑与生活器皿类明器摆放于一起。太原悼平王朱济熇墓由前后两室组成,木俑摆放于后室南北两侧的圆拱形壁龛内(图八)。西安安僖王墓中,俑多摆放于前室的两个壁龛之内(图九)。在朱公鏳墓中,俑摆放于墓室前室两侧,每侧摆列三排(图一〇)。这种以中轴线对称进行摆放的方式最为常见,是对前代丧葬形制的继承,唐宋时期一些随葬俑的单室墓通常即为这种摆放方式。

图八 朱济熇墓随葬品陈设示意图

图九 安僖王墓随葬品陈设示意图

图一〇 朱公鏳墓随葬品陈设示意图

第三种是摆放于墓室一边的壁龛内。洛阳辅国将军朱褒焌夫妻合葬墓中的俑摆放于前室的一个壁龛之内,包括男俑2件、女俑2件和陶床1件,这一壁龛很有可能是卧房的象征,其中,男俑和女俑应为侍俑。

在小型双室墓中,俑通常摆放于墓葬的前室,这一前室的功能更类似于整个墓葬的随葬坑。如贵州播州土司杨辉墓M11的俑分散于墓室前室内,杨铿夫妻合葬墓中的俑发现于杨铿墓南北两位夫人墓室的前室内。

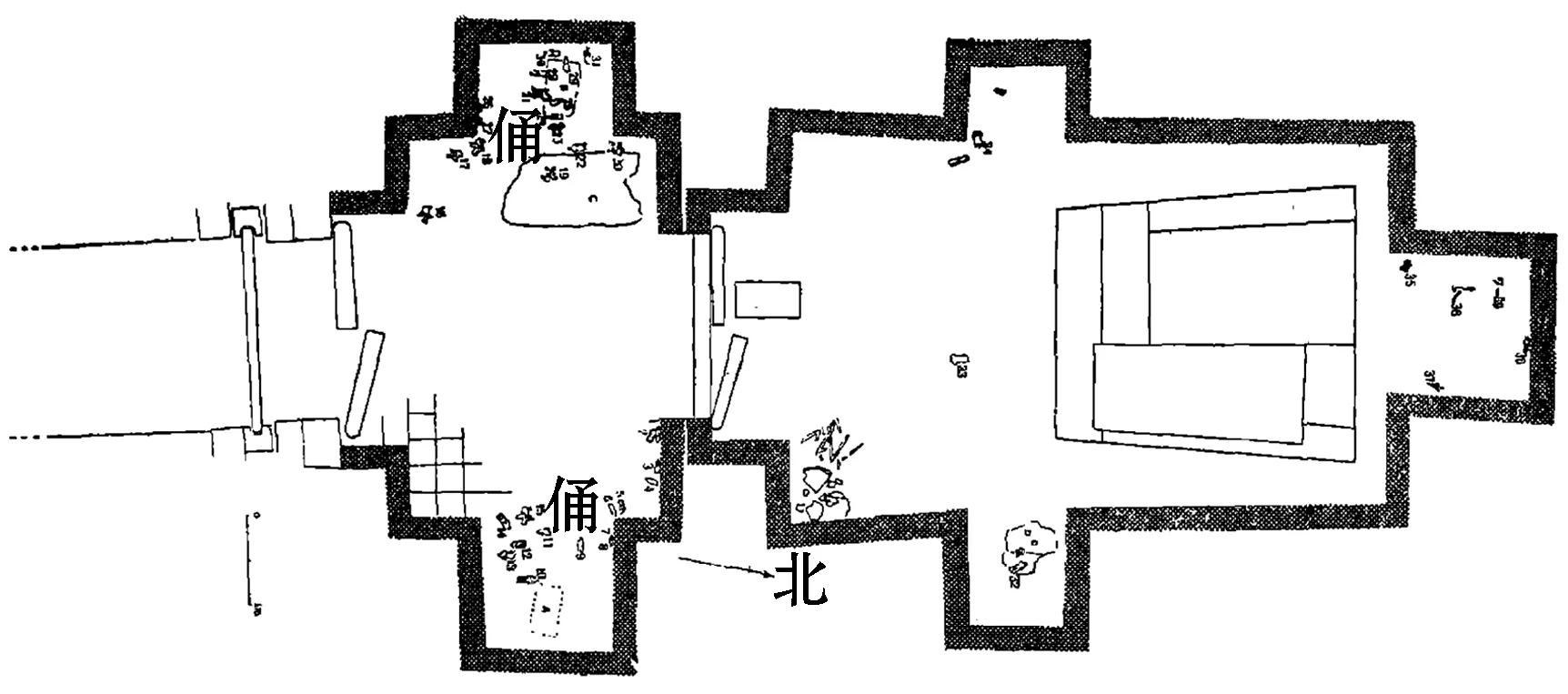

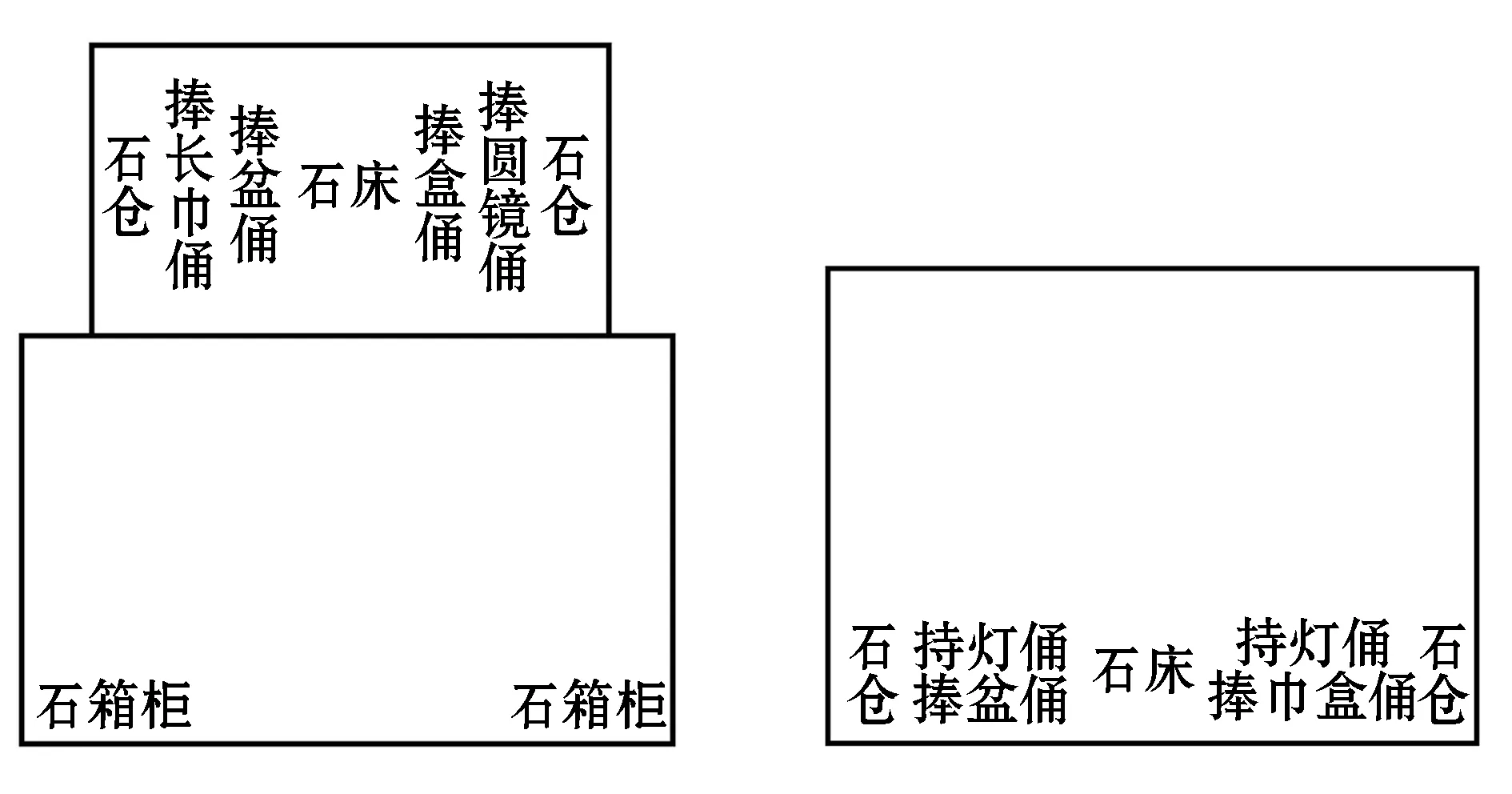

重庆铜梁地区张文锦夫妻墓也为小型双室墓,俑的位置基本上未被扰乱。墓中的俑分前后两室放置,前室放置仪仗俑,数量较多,后室及后龛放置侍俑,数量较少。其中,M1张文锦墓前室内摆放有俑23件、石桌1件和椅1件。通过报告中对各个俑位置关系的描述,可判断出具体摆放位置(图一一),即整个仪仗俑队伍是以鸣锣俑为组合的队首、肩舆俑为整个组合的中心。肩舆俑的两侧为持仪仗俑,前侧为乐俑,后侧为侍俑,侍俑围绕桌椅摆放。从前室俑的组合和摆放看,是以肩舆俑为前后分界线将前室分为两个区域:一是肩舆俑及之前的仪仗队伍组合与陈设的位置相当于外庭部分;二是肩舆俑后方手持灯、琴、巾、壶的侍俑,应为书房中的侍俑与桌椅所摆放的区域象征厅堂或书房。张文锦墓的后室,摆放葬具,前端摆放石箱柜2件。后室有一后龛,后龛中摆放小石床1件,床两侧各摆放俑2件和石仓1件,从组合看,是在模拟卧室场景,同时也更像是对后室的一种空间象征(图一二)。张文锦妻M2沈氏墓出土的俑数量多于张文锦墓,石俑58件。从各个俑的摆放关系看,沈氏墓的仪仗俑组合也是以鸣锣俑为整个组合之首、肩舆俑为重点。但相比张文锦墓,沈氏的鸣锣俑与吹奏俑数量多于张文锦墓,在整个组合中还多出了骑马持仪仗俑这一类,在仪仗队伍中应是作为骑马前导俑和骑马跟随护卫俑。沈氏墓前室仪仗俑的摆放顺序从前到后大致为鸣锣俑—吹奏俑—吹奏俑和打击俑—骑马俑—骑马俑—持仪仗俑—肩舆俑—持伞俑、持翣俑—骑马吏俑、牵马俑—骑马俑—骑马俑—桌椅、铜盆架、铜巾架等排,每排4~6个俑不等。沈氏墓前室俑的排列与张文锦的乐俑(鼓吹仪仗俑)—仪仗俑(持物俑及肩舆俑)—家具与侍俑的顺序相一致,但省去了桌椅旁的侍俑,同时沈氏墓中未建有后龛,后室前端也未摆放箱柜,而是将M1张文锦后龛内的俑、石床、石仓等家具明器种类照搬进M2沈氏墓后室之内,这也进一步证实了张文锦墓后龛就是对后室,或者更准确地说,是对卧室的一种模拟。沈氏墓后室内的4件侍俑皆面向石床进行摆设,说明侍女俑与床为一整体,为照顾墓主人起居生活之用。前室肩舆俑后摆放明器石桌、椅各1件,铜盆架、巾架各1件,后室前端摆放石床、俑4件、石仓2件(图一三),可见沈氏墓也是以肩舆俑为分界线,肩舆俑之后象征着生活区域。

图一一 张文锦墓前室俑分布还原模拟图(据发掘简报绘)

图一二 张文锦墓后室及后龛明器分布模拟图(据发掘简报绘) 图一三 沈氏墓后室明器分布模拟图(据发掘简报绘)

在小型单室墓或土坑三合土墓中,俑一般摆放于棺床或棺椁两侧的位置,整个摆放方式同样是以墓主人为中心。如大理李氏墓出土的俑,分两排分别摆放于墓室靠近南北两壁处(图一四),呈首尾单行作行进状,从外到里依次为骑马武士俑、乐舞俑、仪仗俑。其中,南壁的仪仗俑双手向右作持物状,北壁相反。大理赵氏能姐墓出土的侍俑放置于南室木棺北侧(图一五),但由于墓葬被扰,俑的具体排列位置不详。又如上海潘允征墓中的俑(图一六),发现于棺椁之间,围绕墓主棺木进行摆放,俑的摆放从平面示意图看,也是以肩舆与肩舆俑为队伍中心的。

图一五 赵氏能姐墓(上)示意图

图一六 潘允徵墓俑的摆放位置(据发掘报告绘)

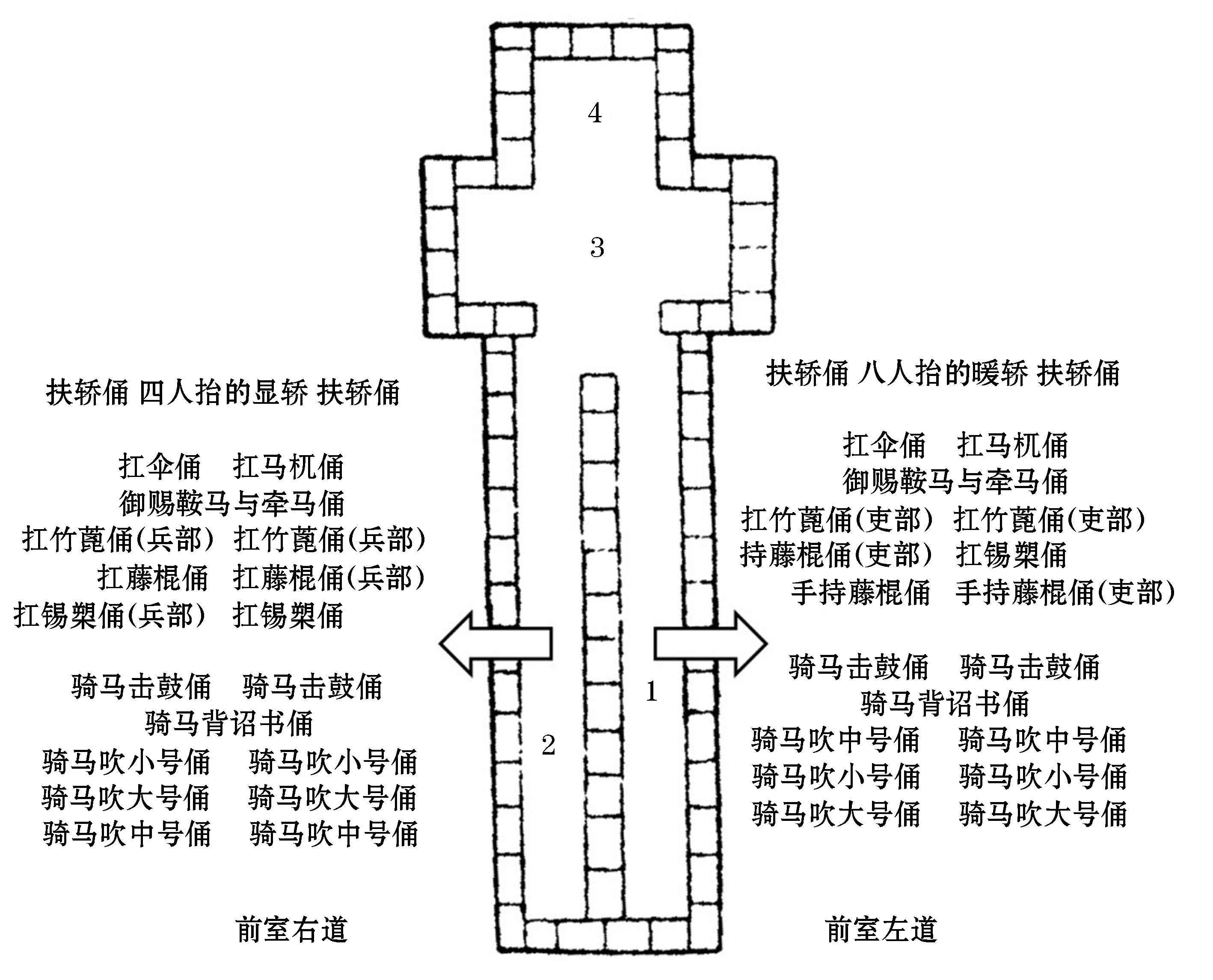

还有些墓葬另置随葬坑摆放俑及相关明器。河北廖纪墓南侧的随葬坑中出土了一套完整的俑,每个俑的摆放位置都比较明确。随葬坑由前室、中室、后室组成。前室分左右两道,摆放乐俑、仪仗俑、肩舆俑等(图一七);中室中间放置供桌,桌上摆放有灯盏、双耳炉、高足杯、花瓶烛台等供器,供桌两侧各摆放有侍女俑3件,供桌左侧为厨房,右侧为床;后室放有一厅堂,厅堂内摆放一个放置笔架、砚的桌子,厅堂的前廊两端还各摆放有侍女俑2件。在中室通向前室左道的区域内摆放捧壶侍女俑1件和捧巾侍女俑1件。廖纪墓随葬坑的这种明器摆放方式非常类似一个生活区间,前室和中室之间的区域象征一道门,前室为门外的世界,陈设墓主人出行的仪仗俑,中室、后室象征门内的区间,包含了厨房、卧室、书房等(图一八)。这种陈设组合方式与河南王韩墓中俑和陶院落的组合方式非常类似,只是廖纪墓中以各个明器的摆放位置象征不同空间,而王韩墓则以具体陶院落来赋予墓葬空间一定的内涵。

图一七 廖纪墓随葬坑前室俑分布图(据发掘简报改绘)

图一八 廖纪墓随葬坑中室明器分布图(据发掘简报绘)

明代墓葬中俑的摆放位置,按大类别看,基本上都是按照守门武士俑—乐俑、仪仗俑—侍俑这一顺序进行摆放。守门武士俑多摆放于墓室门口,侍俑多环绕于墓棺床附近。仪仗俑、乐俑、守门武士俑的组合多表现出一种墓主出行的状态,几乎不会摆放于距离墓主身旁的区域内,与作为墓主往生后“生活”的棺、棺床不属于一个区间。在仪仗俑队伍中,往往又以肩舆俑为整个队伍的重点,墓葬中的肩舆或车类明器应是为墓主人出行所提供的交通工具,“乘坐”的为墓主本人,在现实生活中也是出行队伍的重点。可见,明墓中俑的摆放位置是以墓主人为中心进行展开的,在前面的仪仗队伍中,以围绕乘坐墓主人的交通工具肩舆或车为中心进行服务,而后面的侍俑则以棺床和墓主人为中心。

俑的空间概念包含着丰富的信息,通过对俑的组合和摆放位置研究,探讨明器的相对位置和绝对位置,能了解当时人们的一些意识行为和丧葬理念。这种空间上的规律性是明代丧葬文化的一个重要组成部分,充分反映了古人“事死如事生”的丧葬态度。墓葬不仅是一座安放墓主人和随葬品的场所,也被当作墓主人死后之居所,墓葬中的各个方面都展现了墓主人对死亡的态度,是根据墓主人对死亡的理解及当时的丧葬习俗、文化、信仰而建设的。

注 释:

① 〔汉〕赵岐注,〔宋〕孙奭疏:《孟子注疏》卷1《梁惠王章句上》,北京大学出版社1999年,第14页。

② 重庆市博物馆:《四川铜梁县明代石椁墓》,《文物》1983年第2期。

③ 铜梁县文管所:《四川铜梁明张文锦夫妇合葬墓清理简报》,《文物》1986年第9期。

④ 上海市文物管理委员会:《上海明墓》,文物出版社2009年,第21、23、101页。

⑤ 洛阳市文物工作队:《洛阳三座伊藩家族墓发掘简报》,《中国国家博物馆馆刊》2012年第4期。

⑥ 洛阳市第二文物工作队:《洛阳道北二路明墓发掘简报》,《文物》2011年第6期。

⑦ 大理市博物馆:《苍洱陶韵》,云南美术出版社2014年。

⑧ 成都市文物考古研究所编著:《成都考古发现(2003)》,科学出版社2005年,第446—476页。

⑨ 山东博物馆、山东省文物考古研究所编:《鲁荒王墓》(上),文物出版社2014年,第131页。

⑩ 荆州博物馆:《湖北荆州明湘献王墓发掘简报》,《文物》2009年第4期。