山西蒲县曹家庄墓地随葬动物研究

2023-02-10穆文军田建文

贾 尧 穆文军 田建文

(山西省考古研究院)

〔内容提要〕 曹家庄墓地位于山西蒲县蒲城镇曹家庄村,时代介于战国中期至新莽时期。通过对该墓地随葬动物的分析,得出如下结论:随葬动物以羊为主,次为猪和鸡,鸡在汉墓中的使用频率较高;随葬动物的组合方式反映出其半牧半农的经济类型;多以牲肉随葬,所使用的部位主要为前肢,不用头、蹄;战国墓葬中随葬牲肉的性质可能与文献记载的“苞牲”有关;西汉武帝后期墓葬的用牲方式与匈奴墓随葬头、蹄的习俗有明显区别,应是对原有土著习俗的因袭,若其族群确为匈奴人,那么用牲方式的变化应是其汉化的重要表现。

曹家庄墓地位于山西省蒲县蒲城镇曹家庄村西北约200米处。2016年11月3日—2017年1月16日,为配合西气东输蒲县段改线工程,山西省考古研究院对该墓地进行了考古发掘。共清理墓葬42座,包括土圹竖穴墓28座、洞室墓14座,出土陶器、铜器等随葬品249件。墓葬的年代除少量土圹竖穴墓为战国墓葬外,其余多介于西汉至新莽时期。发现的42座墓葬中,20座有随葬动物,本文通过分析随葬动物的种类、个体数量、年龄、痕迹、骨骼部位及出土位置等方面的信息,对该墓地的随葬用牲习俗及其所反映的经济类型等问题进行初步探讨。

一、随葬动物具体情况

(一)随葬动物的种类及个体数量

曹家庄墓地随葬动物的种类以常见的“六畜”为主,具体属种包括羊、猪、鸡、狗、牛和中型鹿科动物,均以动物实体随葬,不用陶俑。其中,羊骨标本可鉴定出具体属种的均为山羊。根据随葬骨骼部位的数量统计,羊的最小个体数为21头,约占全部随葬动物个体总数的53.8%,可鉴定为山羊16头;猪的个体数为6头,约占15.4%;鸡的个体数为5只,约占12.8%;牛的个体数为3头,狗的个体数为3只,各约占7.7%;鹿科动物的个体数为1头,约占2.6%。

结合随葬动物的种类和个体数看,无论是战国中晚期,还是汉代墓葬,羊都是最主要的随葬动物,占近半数的比重,其次为猪和鸡,狗和牛的数量则相对较少。汉代墓葬随葬动物较战国中晚期相比,最主要的变化是鸡的使用,根据出土鸡骨的一些形态特征,如肱骨远端腹侧无明显的小窝,股骨大转子内侧不见大转子含气孔,跗跖骨腹侧近端至骨干约2/3处无明显的棱脊等①,判断其为家鸡。且家鸡在汉代墓葬中随葬的频率仅次于羊。

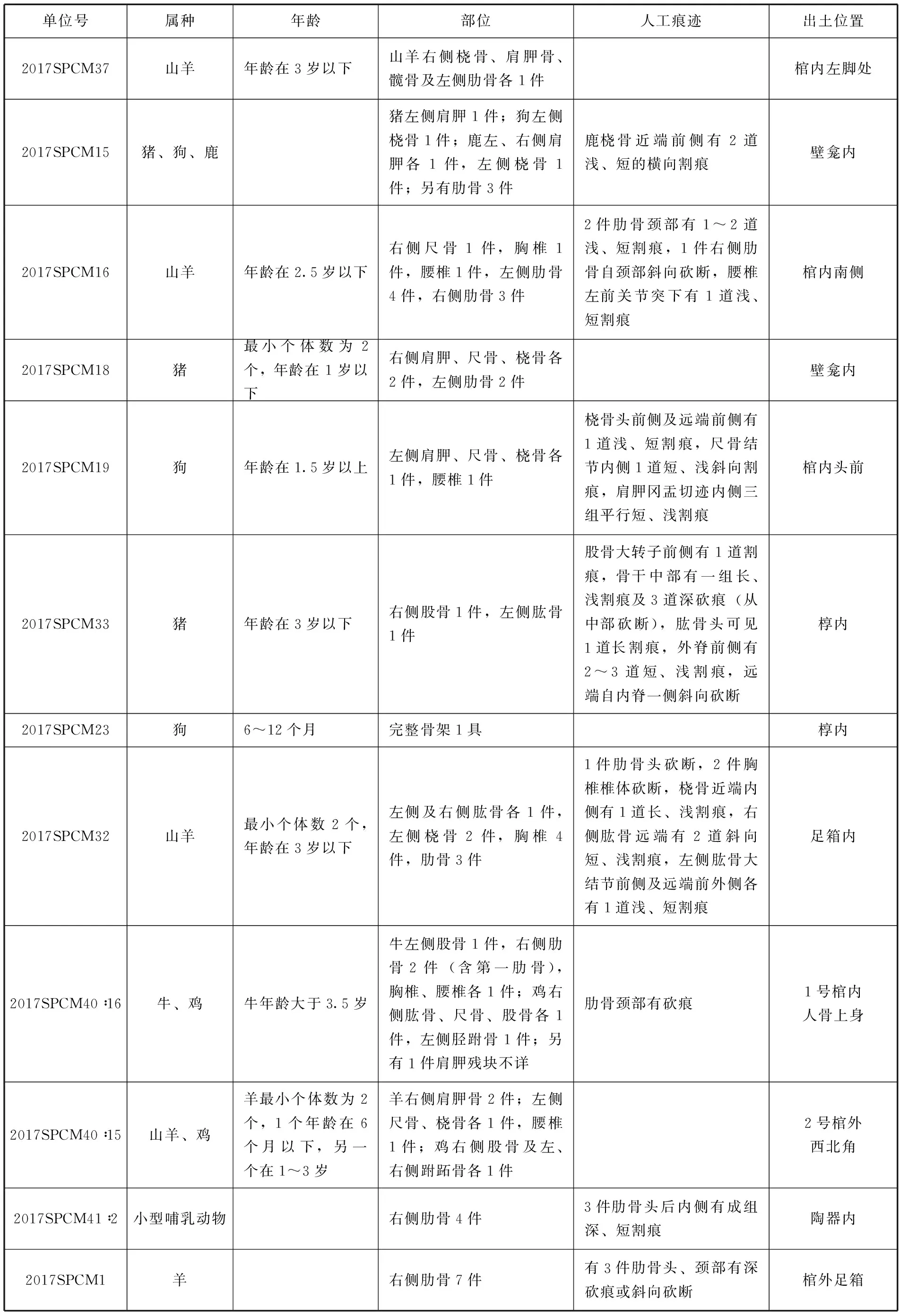

(二)随葬动物的种类组合

曹家庄墓地随葬动物的种类组合可分为九类:随葬羊、牛1座,羊和猪1座,猪、狗和鹿1座,羊和鸡1座,羊、牛和鸡2座,猪和鸡1座,单独随葬羊的有7座,单独随葬猪或狗的各2座。M40合葬墓一号棺随葬牛和鸡(图一),而二号棺随葬羊和鸡(图二),经鉴定一号棺人骨为男性,二号棺为女性,可见因墓主性别、身份或族属的不同而使用的随葬动物也存在差异。从随葬动物种类组合看,以单独随葬羊的墓葬最多,猪和狗也可单独使用,而牛和鸡则是与其他动物组合使用,不单独使用。随葬狗的墓葬共发现3座,以单独使用为主,仅见狗与猪组合使用,不见狗与羊、牛、鸡的组合,牛和猪亦不同时使用。随葬动物的方式整体呈现出以羊、猪、狗单独随葬和“羊+X”“猪+X”“鸡+X”的组合形式。古礼中有牛、羊、猪、狗、鸡由高到低的祭祀使用等级,该墓地不同的随葬动物组合方式可能也与墓主身份、地位的等级差异存在一定关联。

图一 M40一号棺随葬牛、鸡骨骼1.牛左侧股骨 2.牛胸椎 3—5.牛肋骨 6、7.肩胛残块(属种不详) 8.牛腰椎 9.鸡右侧尺骨 10.鸡右侧股骨 11.鸡左侧胫跗骨 12.鸡右侧肱骨

图二 M40二号棺随葬羊、鸡骨骼1、3.羊右侧肩胛骨 2.羊腰椎 4.羊左侧尺骨 5.羊左侧桡骨 6.肋骨 7.鸡右侧股骨 8、9.鸡左、右侧跗跖骨

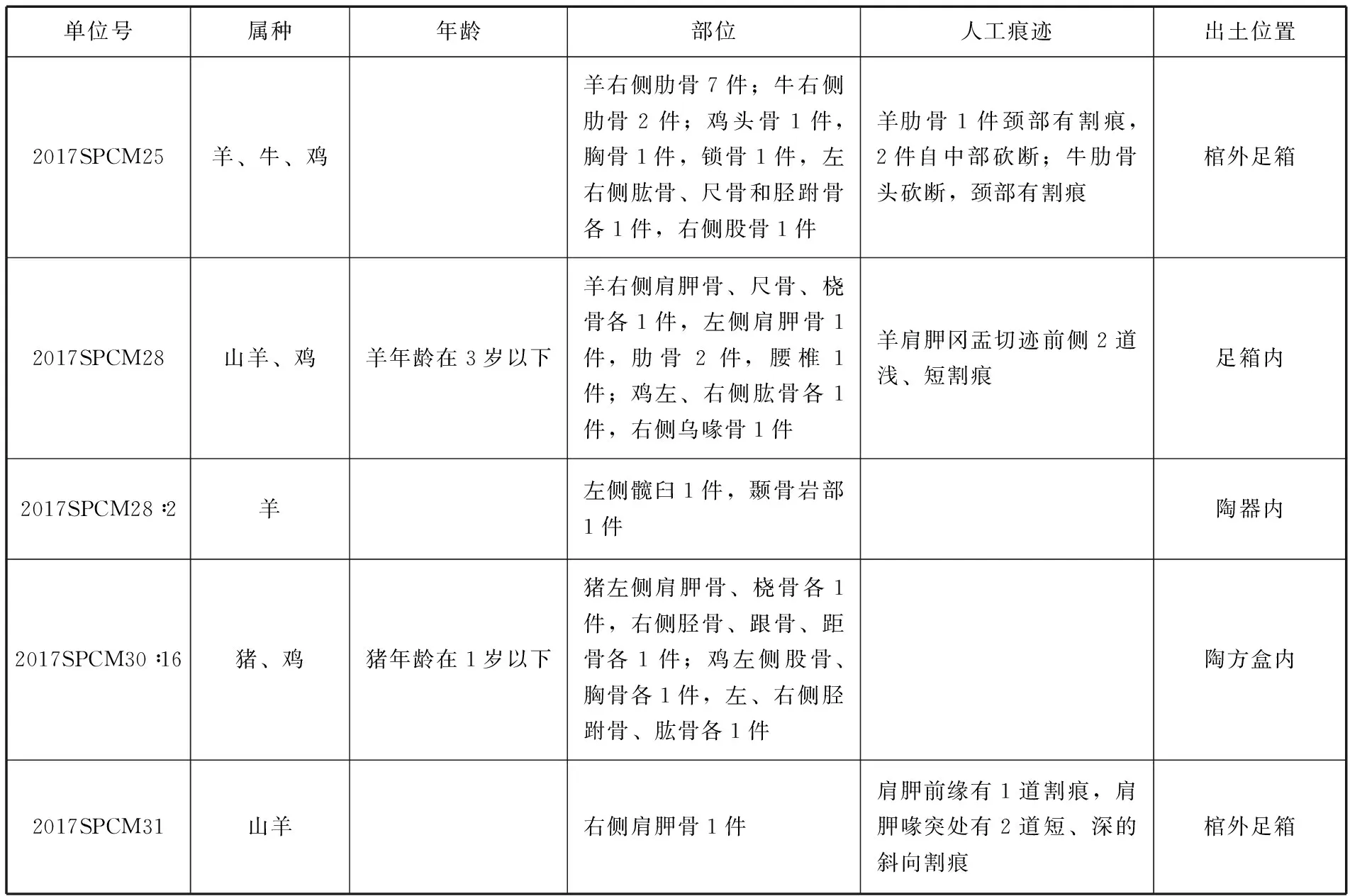

(三)随葬动物的骨骼部位

除M23随葬1只完整的狗外,其余墓葬均是用肢体的一部分随葬。

羊 随葬羊的墓葬有12座,使用的骨骼部位包括下颌骨、肩胛骨、肱骨、尺骨、桡骨、髋骨、腕骨、胸椎、腰椎和肋骨,下颌骨仅在M36的填土中发现1件,髋骨仅在M37中发现1件,随葬的部位主要是肩胛骨、桡骨、尺骨、椎骨和肋骨,以动物的前臂骨骼为主,组合方式包括单独随葬前肢或肋骨的2座,同时随葬前肢和肋骨的1座,前肢和椎骨的1座,前肢、腰带骨和肋骨的1座,前肢、椎骨和肋骨的5座,以前臂+脊椎+肋骨的组合方式居多。

猪 随葬猪的墓葬有5座,使用的骨骼部位有肩胛骨、肱骨、尺骨、桡骨、股骨、胫骨、跟骨、距骨和肋骨,分属前肢(肩带骨、上臂骨和前臂骨)、后肢(大腿骨、小腿骨)和胸廓(肋骨)部分,其中,以前肢随葬的有3座,前肢和后肢组合使用的有2座,以随葬前肢为主。

鸡 随葬鸡的墓葬有4座,均为汉墓。使用的骨骼有头骨、胸骨、锁骨、乌喙骨、肱骨、尺骨、股骨、胫跗骨、跗跖骨,随葬头骨的仅1例,以肢骨为主。

狗 随葬狗的墓葬有3座,其中,M23以整只狗随葬,这种随葬整只狗的现象可能与其狩猎伙伴或宠物的身份有关。M15随葬桡骨1件,M19随葬肩胛骨、尺骨、桡骨及腰椎各1件,单独随葬部分肢体的仍以前臂为主。

牛 随葬牛的墓葬有3座,使用的骨骼部位有肱骨近端、股骨、腰椎、胸椎和肋骨,组合方式有单独使用肢骨或肋骨,以及肢骨、脊椎和肋骨共同使用。

另外,随葬羊、猪的墓葬中有使用2~4个同一类动物,不同个体的同一侧、同一骨骼部位随葬的现象,代表最小个体数2~4个,其中,羊有5座,猪1座,且以战国墓葬为主,这种特殊的丧葬习俗应与墓主的身份等级、贫富差距有关(图三;图四)。

图三 M12随葬羊骨(最小个体数4个)1、2.羊左侧桡骨 3—5.羊右侧尺骨、桡骨 6.羊右侧桡骨 7、8.羊左侧肩胛骨 9—11.羊右侧肩胛骨 12.羊腕骨 13.羊胸椎 14—19.羊腰椎 20—25.肋骨 26.骨骼残块(属种、部位不详)

图四 M18随葬猪骨(最小个体数2个)1、2.猪右侧尺骨 3、4.猪右侧桡骨 5、6.猪右侧肩胛骨 7、8.肋骨 9.骨骼残块(属种、部位不详)

综合来看,曹家庄墓地随葬动物所使用的骨骼部位以前肢为主,有单独使用或与脊椎、胸肋组合使用,动物的头及后肢也有使用,但数量相对很少,羊不见随葬后肢的现象。随葬的动物前肢以肩胛骨、尺骨、桡骨之类的肩带、前臂骨骼为主,不用掌骨及其以下的脚蹄骨部分,后肢的随葬方式也是如此。

(四)随葬动物的死亡年龄

由于随葬的骨骼多为肢骨,根据肢骨近、远端骨骺愈合程度,判断随葬动物的死亡年龄阶段。羊可判断死亡年龄的有18个,年龄在6个月以下1个,6~12个月4个,1~3岁之间的有6个,3岁以上2个,另有5个个体的年龄在3岁以下。从羊的死亡年龄构成看,以3岁以下的未成年个体为主,约占88.8%;猪可判断死亡年龄的个体4个,年龄在1岁以下的个体3个,另有1个个体的死亡年龄根据骨骺愈合情况判断在3岁以下,猪的死亡年龄结构也以未成年个体为主;狗可推断死亡年龄的有2个,M19内随葬狗的死亡年龄根据骨骺愈合程度判断在1.5岁以上,M23内狗的年龄在6~12个月之间;牛仅1例可判断死亡年龄,在3.5岁以上。从上述分析看,曹家庄墓地随葬动物的死亡年龄构成以未成年个体为主,无论是羊或是猪,未成年个体的比重都约占70%以上,在随葬动物的使用上存在尚幼的习俗。

(五)骨骼表面人工痕迹

因随葬的多为动物的部分肢体,在骨骼表面往往留有肢解的痕迹,在牛、羊、猪、狗及鹿骨骼上均有发现,痕迹多位于骨骼两端筋腱或关节连接处,分切割痕和砍痕两类,各骨骼部位主要的肢解痕迹分布如下:肩胛骨,5件可看出肢解痕迹,分布于肩胛冈下方、肩胛后缘、冈盂切迹、肩胛前缘、肩臼喙突处;肱骨,3件有肢解痕迹,位于肱骨头、大结节前侧、远端内外侧及外脊上;桡骨,4件有肢解痕迹,位于近端前、内侧或远端前侧;尺骨,3件可见肢解痕迹,位于尺骨结节内侧和半月切迹处;股骨,1件有肢解痕迹,其中大转子前侧及骨干中部有切割痕,骨干中部另有3道深砍痕;椎骨,4件有痕迹,2件位于前关节突处,2件椎体被砍断;肋骨,19件有痕迹,9件肋骨头或颈部有切割痕,8件头、颈部有砍痕,2件自肋骨中部砍断。从骨表痕迹分布形态看,多呈单个或成组规则排列,切割痕多较浅显,肢解的部位相对固定,显示出肢解者熟练的肢解技术。

(六)随葬动物的摆放位置

骨骼的摆放位置大体可分为棺内(墓主头侧2例,足侧2例,人骨上身1例)、椁内(2例)、壁龛内(5例)、棺外足箱(5例)、填土中(1例)、器物内(4例,其中陶方盒内1例和陶罐内3例)。战国及西汉武帝前期以放置于壁龛内为主,武帝后期至王莽时期的墓葬多放置于棺外足箱内。

表一 蒲县曹家庄墓地随葬动物骨骼统计表

续表一

续表一

二、相关问题探讨

(一)曹家庄墓地随葬动物的性质

曹家庄墓地随葬动物的使用方式大致可分为两类,一类是以完整动物随葬,仅M23随葬1只完整的狗,摆放于棺外西南部,侧卧,头向西,墓主头向北,与墓主头向并不一致。以整牲殉葬,可能与其生前作为宠物或狩猎伙伴的身份有关,主人死后随主人殉葬,继续赋予其陪伴或看护守卫的象征意义。

另一类是以动物肢体的一部分随葬,且随葬的部位以前肢为主,多为带肉较多的骨骼部位,基本不用头骨和蹄骨。这种随葬方式是以肢解的牲肉进行随葬,肉因时间久远已腐烂,仅余骨骼。根据出土位置的不同又可分为三类:一、摆放在棺内人骨头侧、足侧或人骨上身,如M3、M40∶16,牲肉的摆放紧邻墓主(图五);二、摆放在壁龛、棺外足箱、椁内,如M12、M14、M15、M18、M25、M28和M31等,这些随葬的牲肉均成堆摆放,且多与随葬器物摆放在一起或与随葬品对称摆放在棺两侧(图六);三、随葬器物内的牲肉,如M13∶5、M41∶2、M28∶2及M30∶16,除M28内既在器物内发现有动物骨骼,又在棺外摆放有随葬牲肉,其余3座墓葬仅在器物内发现有。这种以牲肉随葬的方式,无论是摆放在棺内、壁龛、棺外,还是器物内,都是随墓主人同时下葬,应都属于随葬的肉食之列。关于前两类摆放牲肉的方法,与《仪礼》士丧礼、既夕礼中有关“苞牲”的记载有相似之处。林沄曾指出,《仪礼·既夕礼》中有关士的随葬器物的记载与今天考古发现的战国中小型墓中的器物组合相当吻合②,那么曹家庄墓地战国墓中出土的随葬动物是否与《既夕礼》中记载的“苞牲”有关呢?《既夕礼》中记载士的随葬器物有:“苞二,筲三,黍、稷、麦……用器:弓、矢、耒、耜、两敦、两杆、盘、匜。”③其中,“苞二”即包羊腿和猪腿各一。而“苞牲”所用的动物腿部也并非整条腿,《既夕礼》中记载:“彻巾,苞牲,取下体。”郑玄注云:“前胫折取臂臑,后胫折取骼。”“臂”即尺骨、桡骨,“臑”即肱骨,“骼”即髋骨。关于随葬器物和苞牲的摆放,《既夕礼》中记载,“至于圹……藏器于旁,加见。藏苞筲于旁。加折,却之”,器物与苞筲“四者两两而居”④,分别放于棺的一旁。结合上述文献中有关苞牲的记载,与曹家庄墓地战国墓中的随葬动物方式进行对比,两者之间存在一定的相似之处。如M14就是用羊腿和猪腿的组合进行随葬,其余墓葬虽不是以羊、猪的组合随葬,但均是以羊腿进行随葬,且存在1个墓中同时随葬3—4个羊腿的现象;选用的骨骼也以前腿的尺骨、桡骨、肩胛骨为主,不用掌骨及蹄骨,后腿骨骼也仅见髋骨;随葬器物与牲肉多一起摆放于棺侧壁龛内。这些随葬牲肉的方式虽不能与文献中记载的“苞牲”完全一致,但诸多相似点证明这类用牲方法可能与《既夕礼》中记载的“苞牲”有关。而曹家庄墓地西汉墓葬中类似的用牲方式,应是对战国时期原有葬俗的继承。

图五 M3随葬牲肉摆放在人骨头侧

图六 M14随葬牲肉摆放在壁龛内

(二)曹家庄墓地随葬动物所反映的经济类型

曹家庄墓地所处地域在战国至两汉时期属农牧混交地带,是游牧文明和农耕文明碰撞融合的重要节点区域。从随葬的动物种类看,既有畜牧经济的代表性动物——羊、牛,又有猪和鸡之类典型的农耕经济动物,反映出其半牧半农的经济文化类型。羊是该墓地最主要的随葬动物,最小个体数约占全部动物总数53.8%,随葬动物的20座墓葬中,12座随葬有羊。另除M18、M30和M33三座墓中猪和鸡以单独的形式出现外,其余多与羊组合使用。作为畜牧经济的代表性畜种,羊在随葬用牲中的大量使用,反映出畜牧业在该遗址半牧半农的经济形态中占有较高的比重。

(三)各时期用牲方式的对比

根据墓葬形制、随葬品组合及特征等信息,发掘者将墓地分为两期:一期为战国至西汉武帝前期,为战国三晋人及其后裔的墓;二期为武帝后期至王莽时期,为匈奴人的墓葬。其中,随葬动物的墓葬中属土著三晋人及其后裔的有M3、M12、M13、M14、M36、M37、M15、M16、M18和M19,属匈奴人的有M33、M23、M32、M40、M41、M1、M25、M28、M31和M30。

首先,从随葬动物的种类和数量看,战国至西汉武帝前期墓葬中随葬动物以羊为主,次为猪,再为狗和牛,武帝后期至王莽时期墓中的随葬动物也以羊为主,次为鸡,再为猪、狗和牛。两者均是以羊作为主要随葬动物,不同之处在于西汉中、晚期墓葬中鸡的使用,且出现频率较高,随葬动物组合中也出现鸡与牛、羊、猪组合使用的现象,这应与当时家鸡的普遍且较易饲养有关。

其次,从骨骼的摆放位置看,战国至西汉武帝前期墓葬中的随葬动物多摆放于墓侧壁龛中,个别置于墓主头侧或足侧。武帝后期至王莽时期墓葬则多摆放在棺外足箱内,少量置于椁内或人骨上身。这种不同的摆放形式应与不同时代的墓葬形制或特殊习俗有关。

再次,从随葬动物的使用部位看,两期墓葬均是以前肢骨、肋骨和椎骨为主,基本不用头骨和脚蹄骨(脚蹄部包括掌、跖骨及其以下部分),且均有随葬2~4个同一类动物不同个体同一侧前肢骨骼的现象。中国境内现已发现的匈奴墓葬主要分布于内蒙中南部、甘肃、青海及陕北地区,其殉牲相对普遍,随葬动物种类以马、牛、羊为主体,少量猪和狗,随葬的部位以头、蹄部为主,多摆放在死者头侧棺椁与墓壁之间的空地上⑤。这种随葬头、蹄的习俗在内蒙、新疆、甘肃、青海、宁夏和陕北等地的游牧文明中较为常见,袁靖、安家瑗认为,其性质可能是用头、蹄随葬象征1个完整的动物⑥。头、蹄是动物身体上含肉较少的部位,而用牲肉随葬则多选取附着肉量丰富的腿骨的上半部分(且以前肢为主)及胸肋,这两种不同的用牲方式应该代表着不同的随葬功能。前者若以头、蹄寓意整牲,其性质应更接近殉牲;而后者则应归入随葬的肉食之列。近年发掘的内蒙古鄂尔多斯福路塔墓地,时代大体为战国晚期至西汉早期,墓葬普遍随葬动物,即有牲肉随葬,又使用头、蹄部。随葬牲肉一般摆放在墓主头前的随葬品之侧或之上,头、蹄骨则置于墓葬填土内,一般紧靠墓主足端的墓壁摆放⑦。两种随葬方式组合使用,但已发表的材料中未涉及更多的动物考古方面的研究信息,不知其随葬的牲肉与摆放的头、蹄是否属于同一个体,两种方式组合使用的寓意值得深入探讨,可能与北方游牧民族与中原文明之间在丧葬习俗上的交流融合有一定关联。

曹家庄墓地武帝后期至王莽时期的墓葬中除M23外,均是用牲肉随葬,这种用牲方式与匈奴墓葬中用头、蹄的习俗截然不同,更接近该墓地战国及西汉早期的用牲习俗。若结合墓葬形制、器物特征及人类学分析等各项因素认定该墓地武帝后期的族群确为匈奴人,那么,其随葬牲肉且较多使用猪、鸡的用牲习俗反映出其对当地汉民族原有习俗的因袭,是内迁匈奴汉化的一个重要表现。

三、结 语

曹家庄墓地随葬动物种类以羊为主,次为猪和鸡,牛、狗所占的比例相对较少。随葬动物的组合方式有单独使用羊、猪或狗及“羊+X”“猪+X”“鸡+X”的组合,鸡在汉代墓葬中的使用频率较高,这种羊、牛、猪和鸡的动物组合反映出其半牧半农的经济类型。随葬猪、羊的死亡年龄偏小,存在尚幼的习俗。随葬动物的方式除M23为整牲殉葬外,其余都是用牲肉随葬,所使用的部位以前肢的肩带、前臂为主,不用头骨、掌骨及其以下的脚蹄部分,有单独使用前肢或与脊椎、胸肋组合使用,同时结合牲肉的摆放位置与文献记载相对比,推测战国墓葬中随葬牲肉的性质可能与苞牲有关。曹家庄墓地西汉武帝后期至王莽时期墓葬的用牲肉随葬的方式与匈奴墓葬随葬头、蹄的习俗有明显区别,而与战国及西汉武帝前期的用牲习俗相近。对该墓地西汉中晚期墓葬的族群问题还需综合多方面的因素来佐证,是本地族群后裔对原有葬俗的传承,还是外来族群对当地葬俗的因袭,对探讨北方游牧民族与中原汉文化之间的交流融合有重要意义。

注 释:

① 邓惠、袁靖、宋国定、王昌燧、江田真毅:《中国古代家鸡的再探讨》,《考古》2013年第6期。家鸡的判断依据文中列举的形态特征标准。

② 林沄:《周代用鼎制度商榷》,《史学集刊》1990年第3期。

③④李学勤主编:《十三经注释·仪礼注疏》(下),北京大学出版社1999年,第737页;第760页。

⑤ 单月英:《匈奴墓葬研究》,《考古学报》2009年第1期。

⑥ 安家瑗、袁靖:《新疆和静县察吾乎沟口一、三号墓地动物骨骼研究报告》,《考古》1998年第7期。

⑦ 胡春佰、高兴超、王永胜、赵国兴、格日乐图、窦志斌:《内蒙古准格尔旗福路塔战国秦墓地2017年发掘简报》,《考古与文物》2019年第6期。