北京延庆区西屯墓地汉代木椁墓发掘简报

2023-02-10北京市考古研究院

北京市考古研究院

〔内容提要〕 北京延庆西屯墓地共发现各时期墓葬490座,以汉代竖穴土坑墓数量最多,其中,又以不同规格类型的西汉木椁墓最具特色。有规模较大的带墓道单棺、双棺木椁墓,也有规模较小、数量最多的长方形单棺、双棺木椁墓。在这批木椁墓中发现了铜盆、铜鼎、铜提梁卣、铜熏炉等一整套精美的青铜器,也发现了陶鼎、陶盒、陶壶、陶罐组合,以及2~3件陶罐或者陶罐和陶壶等器物组合,为研究当时社会的葬俗提供了重要的实物资料,具有较高的研究价值和学术意义。

延庆西屯墓地位于北京市延庆区延庆镇西屯村西南约200米,东距延庆区约2千米,北靠燕山余脉冠帽山,南临妫水河。为配合西屯村西南地块土地一级开发项目建设,2008年10月至2009年11月,北京市考古研究院对该项目占地范围进行了考古勘探和发掘工作,墓地以欢呼路为界分为西发掘区(Ⅰ区)和东发掘区(Ⅱ区)(图一)。共发掘墓葬490座,年代从战国晚期直至明清时期,其中,以汉代墓葬数量最多,计354座。汉代墓葬中又以西汉时期形制各异的木椁墓最具特色,共发现71座,有规模较大的单墓道、双墓道单棺、双棺木椁墓,也有规模较小、数量最多的长方形单棺、双棺木椁墓,本文举例报告如下。

图一 西屯墓地发掘区位置图

延庆西屯墓地的地层堆积较为简单,可分为三层,汉代墓葬均开口于第3层下,该层堆积厚0.1~0.15米,土质疏松,夹杂有褐色土块,颗粒较大,出土遗物有绳纹瓦片、陶釜残片、砖块等。

一、长方形单棺木椁墓

长方形单棺木椁墓是西屯墓地最常见的木椁墓形式,共发现55座,这类墓葬一般墓圹较大,长度均在3~4米,其中,以3.1~3.7米之间最常见;墓圹宽度在1~1.8米之间,其中以1.2~1.5米数量最多;墓圹深度一般在2米左右,少数深度达3米以上,也有个别土圹较浅。

长方形单棺木椁墓根据葬具形式,又分为有头箱和无头箱两种形式。有头箱墓葬的结构一般是在长方形外椁前部有一横板隔出头箱空间,木椁的后半部放置长方形木棺,随葬品一般都位于棺前头箱内,下以ⅠM1、ⅠM182和ⅠM333为例介绍。无头箱墓葬的结构在木椁前端并没有辟出头箱,随葬品一般都放置在棺、椁之间的空间内,以ⅡM40为例说明。

ⅠM1

该墓为长方形竖穴土坑、一棺一椁有头箱墓。墓葬开口南北长3.7、东西宽1.4~1.5米,墓底距墓口深4米。墓口向下深0.4米处发现有一生土台,长1.4、宽0.56米。生土台向下墓口南北长3.14、东西宽1.4~1.5米,墓壁整齐,口底同宽,墓底较平。墓内填花土,土质疏松。葬具为一棺一椁,棺椁已朽,椁痕长2.94、宽1.24~1.32米,棺痕长2.04、宽0.96~1.04米。木椁北部有横隔将其分为南北两部分,南部放置一木棺,棺内一男性人骨,约30岁,头向北,面向上,仰身直肢葬。木椁北部为头箱,已朽,箱痕长1.34、宽0.54、残高0.2米。头箱内放置陶罐2件(图二)。

图二 ⅠM1平、剖面图1、2.陶罐

随葬品共计2件,介绍如下。

陶罐 2件。ⅠM1∶1,泥质灰褐陶。轮制。侈口,平沿,方唇,唇部饰凹槽一周,束颈,溜肩,弧腹,平底微凹。腹上部饰数周凹弦纹,腹下部及底部饰横向绳纹。口径12.9、最大腹径23、底径9、高27.4厘米(图三,2)。ⅠM1∶2,泥质灰陶。轮制。小口,圆唇,矮束颈,溜肩,弧腹,下腹斜收,平底微凹。颈下部饰数周弦纹,腹部饰弦断绳纹。口径11、最大腹径32.4、底径18.4、高40.16厘米(图三,1)。

图三 ⅠM1出土陶罐1.ⅠM1∶2 2.ⅠM1∶1

ⅠM182

该墓为长方形竖穴土坑、一棺一椁有头箱墓。墓室口底同宽,墓壁整齐,墓底较平。南北长3.7、东西宽1.4~1.45米,墓底距墓口深1.4米。内填花土,土质疏松。葬具为一棺一椁,棺椁已朽。椁痕长3.2、宽1.05~1.3、残高0.2米 ;棺痕长2.02、宽0.68~0.76、残高0.2米。棺内骨架保存较好,男性,约50岁,头向北,面向上,仰身直肢葬。在人骨腰部发现铜环1件,脚部附近发现铜带钩1件。木椁北端为头箱,已朽,箱长1.07~1.18、宽1.16、残高0.2米。箱内置有彩绘陶壶2件、彩绘陶鼎1件、彩绘陶盒1件、陶罐1件(图四)。

图四 ⅠM182平、剖面图1、2.彩绘陶壶 3.陶罐 4.彩绘陶鼎 5.彩绘陶盒 6.铜带钩 7.铜环

墓葬随葬品共计7 件,分别介绍如下。

彩绘陶壶 2件。ⅠM182∶1,泥质灰陶。轮制。侈口,平沿,尖圆唇,束颈,溜肩,弧腹,圜底,高圈足。肩部饰三组对称红色及白色三角纹间以圆圈纹,肩部及腹部保留部分红色及白色彩带,腹下部饰交错绳纹,足部饰三周凹弦纹。口径18.4、最大腹径29.8、底径13.8、高44.4厘米(图五,6)。ⅠM182∶2,泥质灰陶。轮制。侈口,平沿,尖圆唇,束颈,溜肩,弧腹,圜底,高圈足。颈部饰五组黄褐色、红色及红色三角纹间以圆圈纹及云纹,肩部及腹部五周黄褐色、白色及红色彩带中间饰卷云纹。口径19.2、最大腹径30.4、底径15.2、高37.76厘米(图五,7;图六)。

图五 ⅠM182出土器物1.彩绘陶盒(ⅠM182∶5) 2.彩绘陶鼎(ⅠM182∶4) 3.陶罐(ⅠM182∶3) 4.铜带钩(ⅠM182∶6) 5.铜环(ⅠM182∶7) 6、7.彩绘陶壶(ⅠM182∶1ⅠM182∶2)

图六 彩陶壶(ⅠM182∶2)

彩绘陶鼎 1件。ⅠM182∶4,泥质灰陶。轮制。子母口,口覆钵形盖,腹部内曲,圜底,下立蹄状三足。器盖顶部饰红色圆圈纹,近口部饰两周红白相间的波浪形纹饰,腹下部保留部分红色彩纹,大部分已脱落。口径16、最大腹径17.6、通高20厘米(图五,2)。

彩绘陶盒 1件。ⅠM182∶5,泥质灰陶。轮制。子母口,口覆钵形盖,弧腹,圜底,圈足。器盖顶部保留部分红彩,盖身饰红白相间的波纹及圆圈纹,口下部饰红彩一周。足部有一周凸棱。口径19.5、最大腹径19.6、足径9.6、通高17.8厘米(图五,1)。

陶罐 1件。ⅠM182∶3,泥质灰陶。轮制。侈口,尖圆唇,矮领,溜肩,弧腹,下腹斜收,平底。肩部饰数周凹弦纹。口径16.08、最大腹径28.4、底径15.04、高23厘米(图五,3)。

铜带钩 1件。ⅠM182∶6,钩首残缺。截面呈半圆形,背部有一圆形帽纽。残长4.2、最大宽1.6、最大厚1.4厘米(图五,4)。

铜环 1件。ⅠM182∶7 圆形。截面呈圆形。外径1.7、内径0.9、厚0.4厘米(图五,5)。

ⅠM333

该墓为长方形竖穴土坑、一棺一椁有头箱墓。墓室口底同宽,墓壁整齐,墓底较平。东西长3.81、南北宽1.3米,墓底距墓口深2.8米。内填花土,土质疏松。葬具为一棺一椁,棺椁已朽,棺痕长2.05、宽0.52~0.58、残高0.1、残厚0.05米;椁痕长2.24、宽0.8~0.88、残高0.1、残厚0.04米。棺内骨架保存较差,女性,约40岁,头向东,面向不明,仰身直肢葬。人骨腰部置有铜带钩1件。椁外东端有头箱,已朽,箱痕长1米,宽0.8米,残高0.04米。箱内置有陶罐1件、彩绘陶壶2件、彩绘陶鼎1件、彩绘陶盒1件(图七)。

图七 ⅠM333平、剖面图1.陶罐 2、3.彩绘陶壶 4.铜带钩 5.彩绘陶鼎 6.彩绘陶盒

墓葬随葬品共计6件,分别介绍如下。

陶罐 1件。ⅠM333∶1,泥质灰陶。轮制。侈口,平沿,圆唇,矮领,溜肩,弧腹,平底。肩部及腹部饰数周凹弦纹。器内壁轮痕明显。口径12.1、最大腹径23.4、底径15、高20厘米(图八,5)。

图八 ⅠM333出土器物1.彩绘陶盒(ⅠM333∶6) 2.彩绘陶鼎(ⅠM333∶5) 3、4.彩绘陶壶(ⅠM333∶3 ⅠM333∶2) 5.陶罐(ⅠM333∶1) 6.铜带钩(ⅠM333∶4)

彩绘陶壶 2件。ⅠM333∶2,泥质灰陶。轮制。子母口,口覆钵形盖,器盖顶部有一圆形帽纽,束颈,溜肩,弧腹,圜底,矮圈足。器盖表面饰红色卷云纹,颈部三组对称三角纹中间饰圆圈纹及卷云纹,肩部两周红彩中间饰卷云纹,腹下部及足部饰四周红色彩带,但部分彩已脱落。口径14.8、最大腹径24.4、足径12.4、通高38.2厘米(图八,4;封二,1)。ⅠM333∶3,泥质灰陶。轮制。子母口,口覆钵形盖,器盖顶部有一圆形帽纽,束颈,溜肩,弧腹,圜底,矮圈足。器盖表面饰红色彩带一周中间饰卷云纹,颈部三组对称三角纹中间饰卷云纹及圆圈纹,颈部、腹部及足部饰四周红色彩带,但大部分已脱落。口径15.2、最大腹径24.8、足径13.6、通高40.8厘米(图八,3)。

彩绘陶鼎 1件。ⅠM333∶5,泥质灰陶。轮制。子母口,口覆盘形盖,盖顶部有一扁平圆形纽,近口部有两个对称的方形孔,微折腹,圜底,腹下部饰蹄状三足。器盖顶部饰红色彩带一周中间饰卷云纹,腹上部及足部保留部分红彩,腹部饰红彩一周。口径17.4、通高14.8厘米(图八,2)。

彩绘陶盒 1件。ⅠM333∶6,泥质灰陶。轮制。子母口,口覆盘形盖,盖顶部有一扁平圆形纽,弧腹,圜底,高圈足。器盖表面饰红色彩带一周中间饰卷云纹,腹上部饰卷云纹(图八,1)。

铜带钩 1件。ⅠM333∶4,青铜质。范铸。残。仅保留部分钩首。残长2.7、宽1.7厘米(图八,6)。

ⅡM40

该墓为长方形竖穴土坑、一棺一椁无头箱墓。墓室口大底小,墓底较平。上口东西长3.42、南北宽2.182~2.338米;底部东西长3、南北宽1.46米,墓底距墓口深3.15米。内填花土,土质疏松。葬具为一棺一椁,棺椁已朽,椁痕长2.8、宽1.26、残高0.3、厚0.04米;棺长1.78、宽0.56~0.88、残高0.2、板厚0.06米。棺内骨架腐朽严重,可辨头向西,面向上,仰身直肢葬,性别、年龄不明,在人骨腰部发现铜饰1件。棺外西侧放置有陶罐3件、铜勺1件,器物北侧发现动物骨骼若干,经鉴定有鸡、猪和绵羊等(图九)。

图九 ⅡM40平、剖面图1、2、4.陶罐 3.铜勺 5.铜饰 6.动物骨骼

墓葬随葬品共计5件,分别介绍如下。

陶罐 3件。ⅡM40∶1,泥质灰陶。轮制。侈口,平沿,尖圆唇,矮领,溜肩,弧腹,平底。腹部饰三周凹弦纹。口径9.9、最大腹径15.4、底径9、高15.6~15.8厘米(图一○,2)。ⅡM40∶4,泥质灰陶。轮制。侈口,圆唇,矮领,折肩,弧腹,下腹斜收,小平底。腹部饰数周弦纹。口径14、最大腹径20、底径8、高19.4~19.7厘米(图一○,1)。ⅡM40∶2,泥质灰陶。轮制。直口,平沿,方唇,高领,圆肩,弧腹,平底。肩部及腹上部饰弦断绳纹,腹下部及底部饰交错细绳纹。口径18.8、最大腹径37.2、底径15.6、高34.8厘米(图一○,4)。

图一○ ⅡM40出土器物1、2、4.陶罐(ⅡM40∶4 ⅡM40∶1 ⅡM40∶2) 3.铜饰(ⅡM40∶5) 5.铜勺(ⅡM40∶3)

铜勺 1件。ⅡM40∶3,青铜质。范铸。敞口,平面呈椭圆形,斜腹微弧,圜底,柄部呈长条形,纵剖面呈半圆形,空心。口径7~9.4、最大长14.2厘米(图一○,5)。

铜饰 1件。ⅡM40∶5,整体呈圆角四方形薄片状,四角各有一铆钉孔。长3.3、宽2.8、厚0.05厘米(图一○,3)。

二、长方形双棺木椁墓

西屯墓地共发现长方形双棺木椁墓2座,较单棺木椁墓规格更大,其中ⅠM381规模最大,介绍如下。

ⅠM381

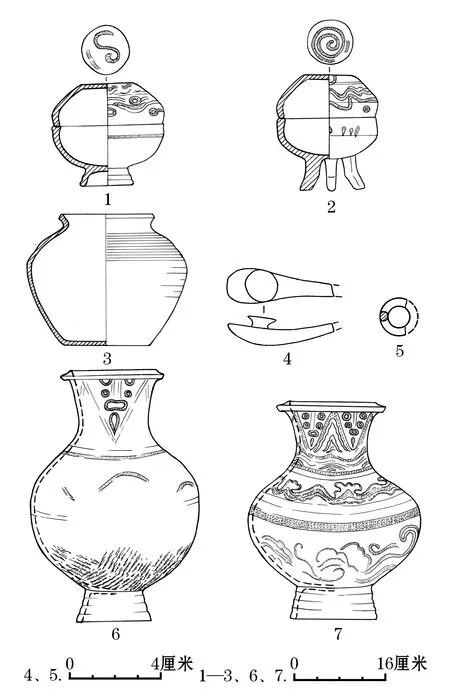

该墓为长方形竖穴土坑、一椁双棺双头箱、双人合葬墓。墓室口底同宽,墓壁整齐,墓底较平。南北长4.5、东西宽3.1米,墓底距墓口深1.2米。内填花土,土质疏松。葬具为一椁双棺,棺椁已朽。椁痕呈长方形,长4.4、宽3.05、残高0.3米。椁内置双棺,东棺痕长2.22、宽0.88~0.75、残高0.3米;西棺长2、宽0.86~0.67、残高0.3米。两棺内人骨保存较完整,东侧鉴定为成年男性,西侧鉴定为40~50岁女性,两者皆头向北,面向东,仰身直肢葬。其中,在东侧人骨腰部发现铜带钩1件。两棺北部各有一长方形头箱,东侧头箱长1.5、宽1.2、残高0.3米,内置陶罐1件、彩绘陶壶1件、彩绘陶盒1件。西侧头箱长1.7、宽1.2、残高0.3米,内置陶罐1件、彩绘陶鼎1件、彩绘陶壶1件、彩绘陶器盖2件(图一一)。

图一一 ⅠM381平、剖面图1.彩绘陶鼎 2、5.彩绘陶器盖 3、6.陶罐 4、7.彩绘陶壶 8.彩绘陶盒 9.铜带钩

墓葬随葬品共计9件,分别介绍如下。

彩绘陶鼎 1件。ⅠM381∶1,夹砂灰陶。子母口,口沿外饰对称双耳,假耳孔,折腹,上腹微外斜,圜底,下立人面蹄状三足。腹饰菱形红彩,底部饰绳纹,足部绘人面红彩。口径18.4、高19厘米(图一二,1;图一三)。

图一二 ⅠM381出土器物1.彩绘陶鼎(ⅠM381∶1) 2、4.彩绘陶器盖(ⅠM381∶5 ⅠM381∶2) 3.铜带钩(Ⅰ M381∶9) 5、6.陶罐(Ⅰ M381∶3ⅠM381∶6) 7.彩绘陶盒(ⅠM381∶8) 8、9.彩绘陶壶(ⅠM381∶7 ⅠM381∶4)

图一三 彩绘陶鼎(ⅠM381∶1)

彩绘陶器盖 2件。ⅠM381∶2,夹砂灰陶,呈浅盘形,圆唇,盖顶浮雕两条三爪龙,龙首对视,张嘴吐舌;龙尾相互缠绕盘结。盖顶残留部分红彩。口径20.6、高4.4厘米(图一二,4)。ⅠM381∶5,夹砂灰陶,轮制。呈博山形,子口,方唇,宽沿,顶部峰峦叠嶂。器表面白地红彩,盖顶下部饰一周红彩。直径15.2、高10.2厘米(图一二,2)。

陶罐 2件。ⅠM381∶3,泥质灰陶,轮制。侈口,宽平沿,圆唇,矮束径,斜肩,折腹,下腹斜收,小平底。沿面对称刻划一对三角纹和一对竖线纹;颈内、外各饰一周凹弦纹;肩饰五周凹弦纹,局部饰斜向绳纹,另刻划两个“十”字形纹;下腹及底部饰斜向绳纹。口径16.8、最大腹径35.6、底径11.2、高32.5~31.5厘米(图一二,5)。ⅠM381∶6,泥质灰陶,轮制。直口,平沿微内斜,斜圆唇,矮束颈,斜肩,折腹,下腹斜收,平底。上腹饰三周凹弦纹,间以两周绳纹,下腹及底部饰横向绳纹。口径17.2、最大腹径31.7、底径13、高30.6厘米(图一二,6)。

彩绘陶壶 2件。ⅠM381∶4,泥质灰陶,轮制。侈口,平沿微凹,尖圆唇,束颈,溜肩,鼓腹,圜底,圈足。颈饰三组白地红彩三角纹,内填圆圈纹及S纹间以云气纹;肩部上、下各饰两周凸弦纹,间饰红彩勾纹,另肩下附对称兽面铺首,腹上部饰卷云纹,下部饰交错绳纹;足外饰一周凸弦纹。口径14、最大腹径33.6、足径14.8、高41.2厘米(图一二,9;图一四)。ⅠM381∶7,泥质灰陶,轮制。子母口,尖圆唇,束颈,圆肩,鼓腹,圜底,圈足已残。颈饰四组白地红彩三角纹,内填圆圈纹和S纹,间以红、白相间的卷云纹;肩部的兽面铺首和两组凸弦纹均饰白彩,两组凸弦纹间饰红、白相间的卷云纹;腹部红白相间的卷云纹和竖向绳纹,部分已磨掉。口覆博山形盖,夹细砂灰陶,盖表面饰白地红彩,盖顶下部饰一周红彩带。口径17.6、最大腹径36.48、残足径13.2、通高49.4厘米(图一二,8;封二,2)。

图一四 彩绘陶壶(ⅠM381∶4)

彩绘陶盒 1件。M381∶8,泥质灰陶。子母口,口覆钵形盖,盖顶置三个对称半环纽,顶面饰S形白彩带和三片不规则形的红彩,近盖缘处有一周凹弦纹,内填白彩。圆鼓腹,圜底,矮圈足。腹上部饰两周红彩带,且有明显轮痕,底部饰交错绳纹。口径20、最大腹径22、足径12、通高20.8厘米(图一二,7)。

铜带钩 1件。ⅠM381∶9,残,仅存部分钩身,背部有一圆纽。残长5.3、身宽1.1~1.5厘米(图一二,3)。

三、单墓道单棺木椁墓

西屯墓地共发现带墓道单棺木椁墓5座,这一类型的墓葬规模较长方形木椁墓更大,墓葬总长度一般6~8米,规模最大的ⅡM51长度达10多米。这一类型墓葬墓道以斜坡状为主,也有少量台阶状,ⅡM51墓道有11级台阶,是西屯墓地规模最大的一座带墓道木椁墓,介绍如下。

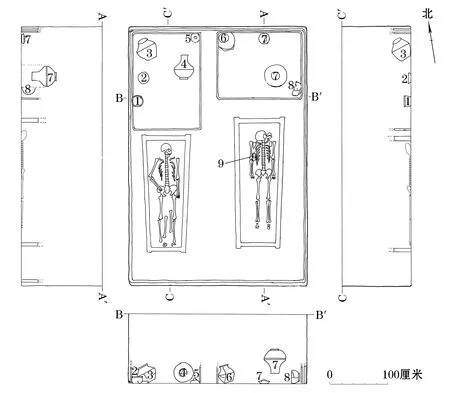

ⅡM51

该墓为带墓道竖穴土圹、一棺一椁无头箱墓,由墓道和墓室两部分组成,整体呈球拍状,东西总长10.38米,南北宽2.75~2.9米,分述如下。

墓道 位于墓室西端,台阶式,平面呈长方形,东西长4.5、南北宽1.5~1.6米。从西到东置有11步台阶,第一步台阶宽0.3、高0.15米;第二步台阶长1.5、宽0.45、高0.3米;第三步台阶长1.5、宽0.2、高0.18米;第四步台阶长1.5、宽0.22、高0.08米;第五步台阶长1.5、宽0.24、高0.12米;第六步台阶长1.5、宽0.4、高0.16米;第七步台阶长1.5、宽0.35、高0.12米;第八步台阶长1.55、宽0.35、高0.15米;第九步台阶长1.55、宽0.42、高0.15米;第十步台阶长1.55、宽0.58、高0.1米;第十一步台阶长1.55、宽0.36、高0.1米。墓道底部距墓口深2.7米。内填花土,土质疏松。

墓室 位于墓道东部,平面呈椭圆形。墓壁较直,口底同宽。东西长径长5.8米,南北短径宽2.75~2.9米,墓底距墓口深3.5米。墓室四壁距墓底深0.75米处留有生土台,南部生土台与墓道相连,东西长1.7、南北宽1.6~2.4米;东、西和北侧生土台最宽处0.5米。生土台内下挖出东西向长方形墓室,紧贴墓室内壁为木椁。木椁保存较好,椁痕东西长4.25、南北宽2.0、厚0.1、高0.8米。木椁顶盖共发现15块木板,木板宽0.14~0.5、厚0.08米,呈南北向平铺,在椁盖板上西南角发现11枚铜柿蒂花装饰。椁盖板下发现一圆木,粗0.2、长4.24米,东西向顶住盖板,起支撑作用。木椁四壁木板厚0.1米;椁底有10块木板呈南北向平铺,木板宽0.2~0.45米。椁内偏南侧东西向放置木棺,棺长2.25、宽0.7、高0.4、厚0.08米。棺盖尚能看出东西向木板痕迹,盖板中部发现铜柿蒂花装饰2枚。棺内骨架已朽,男性,约30岁,头向东,面向南,仰身直肢葬,在人骨腰部发现玉剑璏1件,肩部发现铜钱数枚。棺外东侧放置有陶罐3件、铜洗、铜熏炉、铜提梁卣、铜器盖、铜鼎各1件,棺外南侧放置有陶罐2件(图一五)。在铜洗、铜鼎附近发现有动物骨骼,经鉴定有鸡、猪、黄牛等种属。

图一五 ⅡM51平、剖面图1—11、20、21.铜柿蒂花 12、18、23、26、27.陶罐 13.铜洗 14、15.铜熏炉 16、19.铜提梁卣 17.铜器盖 22.铜鼎 24.玉剑璏 25.铜钱

图一六 ⅡM51全景

随葬品共计25件,分别介绍如下。

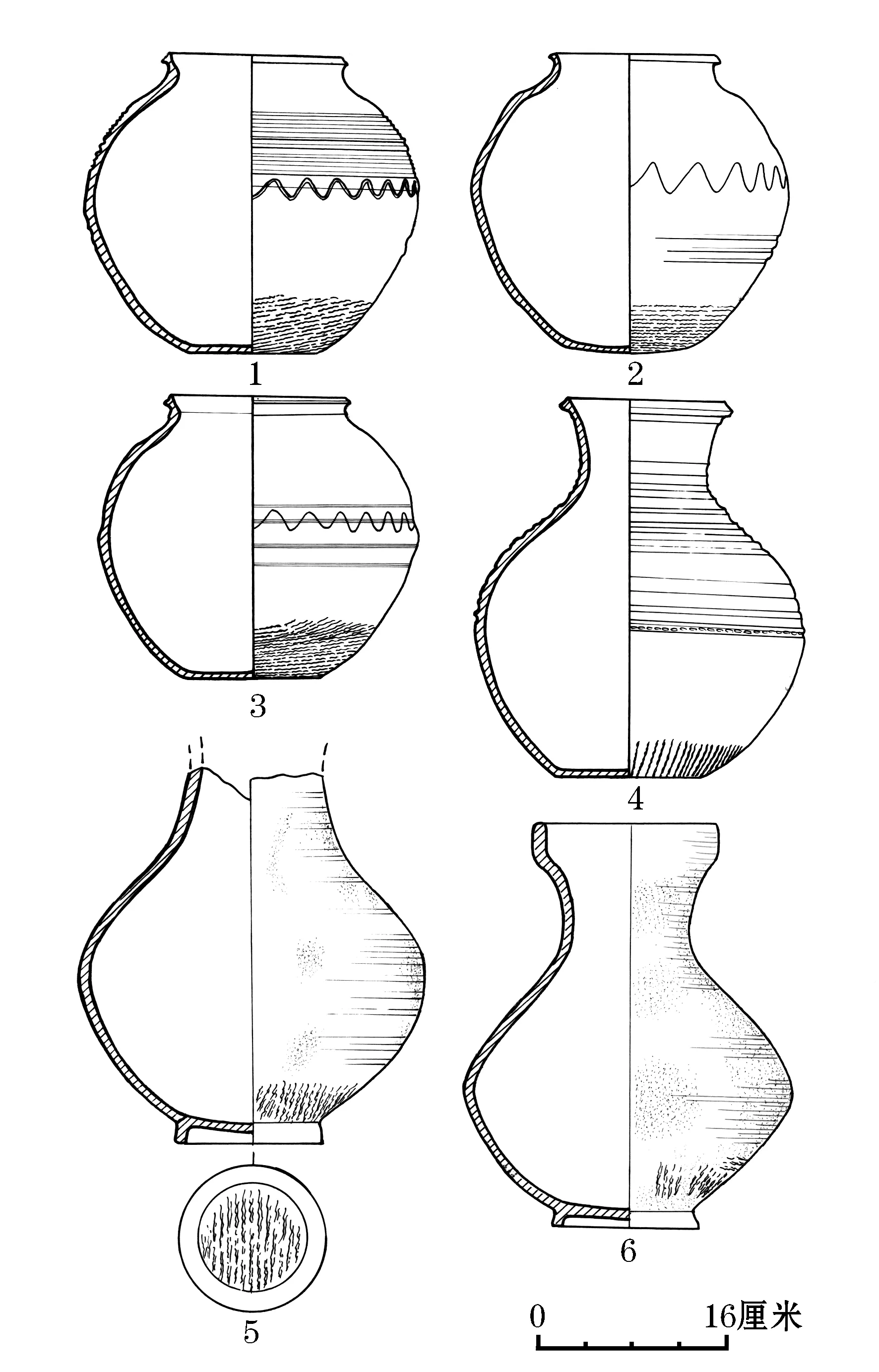

陶罐 5件。ⅡM51∶2,泥质灰陶。轮制。侈口,平沿,圆唇,矮领,溜肩,弧腹,下腹斜直,平底。肩部刻有似“龙”字,肩部轮痕较清晰,腹下部有刮胎痕。口径15.2、最大腹径28.8、底径17.6、高24厘米(图一七,4)。ⅡM51∶3,泥质黄褐陶。轮制。侈口,沿,方唇,矮领,溜肩,弧腹,下腹斜收,平底微凹。口沿、肩部及腹部饰竖向绳纹,腹上部两周凸弦纹中间饰波浪纹一周,腹下部刻有竖向“马单”二字。口径22.4、最大腹径37.5、底径20.8、高35.2厘米(图一七,5)。ⅡM51∶4,泥质灰陶。轮制。侈口,平沿,方唇,矮领,溜肩,弧腹,下腹斜收,平底。肩部饰数周凹弦纹,腹下部轮痕较清晰。口径14.4、最大腹径24.8、底径14.8、高21.2厘米(图一七,1)。ⅡM51∶5,泥质灰陶。轮制。子母口,平沿,方唇,矮束颈,溜肩,弧腹,下腹斜收,平底。肩部及腹上部饰数周凹弦纹,腹下部饰横向绳纹,底部饰交错绳纹。口径18.4、最大腹径33.2、底径12.8、高26厘米(图一七,3)。ⅡM51∶13,泥质灰陶。轮制。侈口,平沿,尖唇,矮领,溜肩,弧腹,平底。腹上部饰两周波浪纹,腹下部至底部饰斜向绳纹。口径13.2、最大腹径23.6、底径8.8、高22~23.6厘米(图一七,2)。

图一七 ⅡM51出土陶器1—5.罐(ⅡM51∶4 ⅡM51∶13 ⅡM51∶5 ⅡM51∶2 ⅡM51∶3)

铜洗 1件。ⅡM51∶10,青铜质。范铸。敞口,平沿,斜直腹,腹下部有一折棱,圜底。素面。器形较大,壁较薄。口径70.2、高12.6厘米(图一八,1)。

图一八 ⅡM51出土铜器、玉器1.铜洗(ⅡM51∶10) 2.铜柿蒂花(ⅡM51∶6) 3.铜鼎(ⅡM51∶9) 4.玉剑璏(ⅡM51∶1)

铜鼎 1件。ⅡM51∶9 ,青铜质。范铸。子母口,弧腹,圜底。下腹部立蹄状三足,口部附双耳,耳部微外翻。口径14、通高14.2厘米(图一八,3;图一九)。

图一九 铜鼎(ⅡM51∶9)

铜熏炉 1件。ⅡM51∶7,青铜质。范铸。子母口,方唇,口覆钵形盖,顶部有一扁状拱形帽纽,纽中间有一圆形孔,弧腹,腹中部铸有两对称扁圆形器耳,圜底,柄部分两层,上层为圆柱状,下层为柱状亚腰形,实心,圆盘状底座,内空。盖镂空饰三个对称兽面纹,腹部铸有和器耳同宽突起的宽带一周。口径9、最大腹径10.6、足径7、高12.6厘米(图二一,2)。

铜提梁卣 1件。ⅡM51∶8,青铜质,胎体厚重。范铸。整体呈圆筒状,子母口、口下部饰弦纹一周,直腹,平底,底部三兽足呈鼎立状。上覆弧形盖,盖顶隆起,围穿孔圆纽饰一周凸弦纹,与盖沿两周凹弦纹之间饰蟠螭纹,腹上部两侧饰对称兽面铺首,龙头衔环提梁与铺首衔接。构思巧妙,传神生动。口径10.6、底径10.4、通高30.4厘米(图二一,1;封二,3)。在提梁卣的土样中,鉴定出了黍和大麻壳。

铜器盖 1件。ⅡM51 ∶11,青铜质。范铸。整体呈亚腰形,顶面饰三个葫芦状穿孔纽,近边缘部饰弦纹一周。口径12.6、高9厘米(图二一,3)。

铜柿蒂花 13件。ⅡM51∶6(13件),四瓣花形,中部突起形成圆形花心。最大长3.2、最大厚0.4厘米(图一八,2)。

玉剑璏 1件。ⅡM51∶1 乳白色, 整体呈长方形,上面有浮雕铆钉状纹,左下镂空方孔。长5.6、宽2.2、最大厚1.5厘米(图一八,4;图二○)。

图二○ 玉剑璏(ⅡM51∶1)

铜钱6枚,分“五铢”、“磨郭五铢”两种。

五铢 5枚。ⅡM51∶12-1,范铸。圆形,方穿,正、背面有圆郭,正面篆书钱文“五铢”,磨郭五铢 1枚。ⅡM51∶12-2,范铸。无郭,正面篆书钱文“五铢”,右向左对读。光背。钱径2.3、穿径1、钱厚0.15厘米,重2.1克(图二一,4)。

图二一 ⅡM51出土铜器1.提梁卣(ⅡM51∶8) 2.熏炉(ⅡM51∶7) 3.器盖(ⅡM51∶11) 4、5.铜钱(ⅡM51∶12-2 ⅡM51∶12-1)

右向左对读。“五”字交笔弯曲,“朱”字头方折,“金”字头呈翼足形,“金”之四点较短。光背。钱径2.5、穿径1、郭厚0.15、郭宽0.2厘米,重2.9克(图二一,5)。

四、单墓道双棺木椁墓

西屯墓地共发现有6座单墓道双棺木椁墓,墓葬总长度在5~8米之间,其中5座墓葬有斜坡式墓道,仅1座为台阶式墓道。6座墓葬的墓道均偏于墓室一端的侧边,墓道与墓室整体呈刀把形。下以ⅡM89为例,介绍如下。

ⅡM89

该墓为刀把形竖穴土圹、一椁双棺有头箱墓,由墓道和墓室两部分组成,东西总长5.84米,分述如下。

墓道 位于墓室西端北侧,斜坡式,墓道最西端延伸至发掘区围墙外,未发掘。已发掘部分平面呈长方形,东西残长1.6、南北宽1.48、深2.04~2.16、底坡长1.64米,坡度10°。内填花土,土质疏松。

墓室 位于墓道东部,平面呈长方形。墓壁较直,墓底较平。东西长4.22、南北宽2.64米,墓底距墓口深2.6米。 内填花土,土质疏松。葬具为一椁双棺,棺椁已朽,椁痕长3.64、宽2.25、残高0.2、厚0.04米。椁内东西向双棺南北并列放置,北棺痕长2.14、宽0.6~0.68、残高0.14、厚0.04米,棺底发现有白灰痕迹。棺内骨架保存较差,男性,约25~30岁,头向东,面向南,仰身直肢葬。南棺痕长2、宽0.54~0.66、残高0.14、厚0.04米,棺内未见骨架。双棺外东侧有一长方形头箱,南北长2.34、东西宽1.24、残高0.5、厚0.04米。头箱内放置有陶罐5件、铜熏炉1件、铜带钩1件、铜箱饰2件、铜刷1件(图二二)。

图二二 ⅡM89平、剖面图1.铜熏炉 2—6.陶罐 7、8.铜箱饰 9.铜带钩 10.铜刷

墓葬随葬品共计10件,分别介绍如下。

陶罐 5件。ⅡM89∶2,泥质灰陶。轮制。侈口,平沿,尖圆唇,矮领,溜肩,弧腹,下腹斜收,平底。领部有竖向刮抹纹饰,腹部饰数周凹弦纹,近底部饰横向绳纹。口径15.9、最大腹径25.8、底径12.8、高23厘米(图二三,5)。ⅡM89∶3,泥质灰陶。轮制。侈口,平沿,尖唇,矮领,溜肩,弧腹,平底。肩部及腹部饰数周凹弦纹,腹下部至底部饰斜向绳纹。口径18.2、最大腹径29.2、底径13.4、高26.4厘米(图二三,8)。ⅡM89∶4,泥质灰陶。轮制。侈口,平沿,方唇,矮领,溜肩,弧腹,平底。肩部两周凹弦纹中间饰波浪纹一周,腹下部至底部饰横向绳纹。口径15.1、最大腹径24.6、底径10.4、高19.3~19.7厘米(图二三,7)。ⅡM89∶5,泥质灰陶。轮制。侈口,平沿,方唇,矮领,溜肩,弧腹,平底。肩部及腹部饰数周凹弦纹,近底部饰竖向绳纹。口径17.2、最大腹径28.4、底径11.96、高24.2厘米(图二三,9)。ⅡM89∶6,泥质灰陶。轮制。侈口,方唇,矮领,溜肩弧腹,平底。肩部两周凹弦纹中间饰波浪纹一周,腹下部至底部饰横向绳纹。口径15.8、最大腹径25.7、底径10、高20.6厘米(图二三,6)。

图二三 ⅡM89出土器物1.铜带钩(ⅡM89∶9) 2.铜刷(ⅡM89∶10) 3、4.铜箱饰(ⅡM89∶7 ⅡM89∶8) 5—9.陶罐(ⅡM89∶2 ⅡM89∶6 ⅡM89∶4 ⅡM89∶3 ⅡM89∶5) 10.铜熏炉(ⅡM89∶1)

铜熏炉 1件。ⅡM89∶1,青铜质。范铸。子母口,口覆博山形器盖,顶部峦峰叠嶂,镂空;弧腹,圜底;中间柱状,实心,圆盘状底座,空心。腹中部饰凸弦纹三周,足部饰凸弦纹一周。口径7.8、最大腹径11、底径8.1、通高17.36厘米(图二三,10;封二,4)。

铜带钩 1件。ⅡM89∶9,整体呈棒形,截面为半圆形,钩首弯曲,背中部有一圆形帽纽。长7.7、最大宽1.1、最大厚1.4厘米(图二三,1)。

铜箱饰 2件。ⅡM89∶8,青铜质。范铸。兽面嘴部与圆环形铺首相衔接。最大长5、最大宽3.8、铜环外径2.6、内径2.1、厚0.3厘米(图二三,4)。ⅡM89∶7,青铜质。范铸。兽面嘴部与圆环形铺首相衔接,兽面一端残缺。最大长5、残宽3、铜环外径2.6、内径2、厚0.4厘米(图二三,3)。

铜刷 1件。ⅡM89∶10,由刷杆和刷头两部分组成。圆柱形刷杆,实心,尾部圆形孔已残;刷头呈曲尺形,一段有圆形孔。残长10.5厘米(图二三,2)。

五、双墓道双棺木椁墓

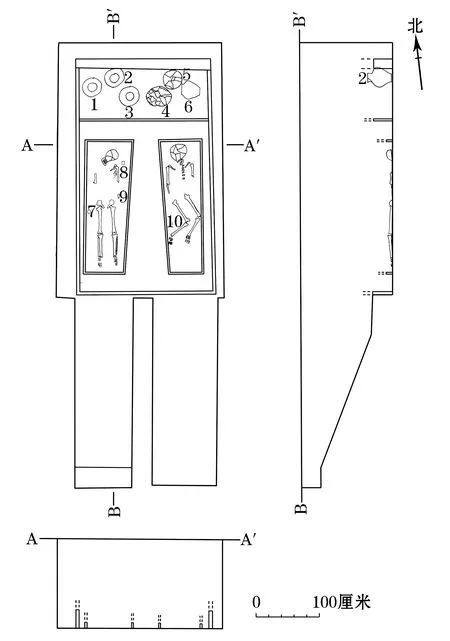

西屯墓地共发现双墓道双棺木椁墓3座,均有二次埋葬的迹象,双墓道当为先后两次葬入墓主所形成。下以ⅠM256为例介绍。

ⅠM256

该墓为双墓道竖穴土坑,一椁双棺有头箱墓,由墓道和墓室两部分组成。总长5.5米。分述如下。

墓道 双墓道,东西并列位于墓室南端,均为斜坡式,平面呈长方形。东侧墓道长2.96、宽1米,斜坡长3.3米,坡度为45°,底部距墓口深1.1米。西侧墓道长3、宽0.9米,最南端修筑一步台阶,余为斜坡状,台阶面宽0.9、进深0.3、高0.28米,斜坡长2.25米,坡度为22°,底部距墓口深1.1米。

墓室 平面呈长方形,南北长4、东西宽2.5米,墓底距墓口1.4米。内填花土,土质较松,在填土中发现铁斧2件。葬具为一椁双棺,棺椁已朽。椁痕长3.5、宽2.08、残高0.3米。东棺痕长2.1、宽0.5~0.62、残高0.1米;棺内骨架保存较差,女性,约25岁,头向北,面向上,仰身屈肢葬,下肢骨处置铜带钩1件。西棺长2.1、宽0.6~0.7、残高0.1米,棺内人骨保存差,男性,约30岁,头向北,仰身直肢葬,人骨肢骨附近发现铜带钩1件、石料珠1件、铜饰1件。两棺外北端有长方形头箱,已朽,痕长2、宽0.8、残高0.3米。头箱内置有陶罐3件、陶壶3件(图二四)。

图二四 ⅠM256平、剖面图1.陶壶 2、3.彩绘陶壶 4—6.陶罐 7.石料珠 8.铜饰 9、10.铜带钩 11、12.铁斧(填土内)

墓葬随葬品共计12件,分别介绍如下。

陶罐 3件。ⅠM256∶4,泥质灰陶。轮制。侈口,平沿,尖圆唇,矮领,圆肩,鼓腹,下腹弧收,平底。腹上部饰凹弦纹数周,其下饰波浪纹一周,近底部饰斜向绳纹。口径14.84、最大腹径28.4、底径10.8、高25.3厘米(图二五,1)。ⅠM256∶5,泥质灰陶。轮制。侈口,平沿,尖圆唇,矮领,溜肩,鼓腹,下腹斜收,平底。腹部饰波浪纹一周,下部轮痕明显,近底部饰横向绳纹。口径13.48、最大腹径27.2、高25.6厘米(图二五,2)。ⅠM256∶6,泥质灰陶。轮制。侈口,平沿,尖圆唇,矮领,圆肩,鼓腹,下腹弧收,平底。腹部饰凹弦纹数周,其间饰波浪纹一周,近底部饰斜向绳纹。口径14.92、最大腹径27.6、底径11.2、高24.1厘米(图二五,3)。

图二五 ⅠM256出土陶器1—3.罐(ⅠM256∶4 ⅠM256∶5 ⅠM256∶6) 4.壶(ⅠM256∶1) 5、6.彩陶壶(ⅠM256∶3 ⅠM256∶2)

陶壶 1件。ⅠM256∶1,泥质灰陶。轮制。侈口,平沿,尖圆唇,束颈,溜肩,圆弧腹,平底。颈下部、肩部、腹部均饰凹弦纹数周,其中腹部一弦纹内饰有绳纹,近底部及底部饰竖向绳纹。口径13.44、最大腹径28.36、底径12.4、高32.2厘米(图二五,4)。

彩绘陶壶 2件。ⅠM256∶2,泥质灰陶。轮制。盘口,平沿,方圆唇,束颈,溜肩,鼓腹,下腹斜收,矮圈足。腹下部局部饰绳纹,整器轮痕明显,红彩已磨掉,模糊不清。口径15.2、最大腹径28、足径12.8、高34.6厘米(图二五,6)。ⅠM256∶3,泥质灰陶。轮制。口、颈已残,溜肩,鼓腹,下腹弧收,矮圈足。器身红彩已磨掉,模糊不清。腹下部饰竖向绳纹,底部饰绳纹。最大腹径29.4、足径12.8、残高31厘米(图二五,5)。

石料珠 1件。ⅠM256∶7,石英岩。乳白色。整体呈椭圆形,通体磨光。直径3~3.8厘米(图二六,3)。

图二六 ⅠM256出土器物1、2.铁斧(ⅠM256∶12 ⅠM256∶11) 3.石料珠(ⅠM256∶7) 4、5.铜带钩(ⅠM256∶9 ⅠM256∶10) 6.铜饰(ⅠM256∶8)

铜饰 1件。ⅠM256∶8,青铜质。整体圆柱状,两端残缺。通体腐蚀严重。残长1.9、厚0.9厘米(图二六,6)。

铜带钩 2件。ⅠM256∶9,青铜质。钩首残缺,仅存尾部,残长2.7厘米(图二六,4)。ⅠM256∶10,青铜质。尾部残缺,背中部有一圆形帽纽。残长4、宽1.5、最大厚1.5厘米(图二六,5)。

铁斧 2件。ⅠM256∶11,整体呈长方亚腰形,剖面呈“V”形,楔形刃柄部有一菱形榫孔。通体腐蚀严重。长11.2、宽8、厚3.8、孔进深5.6厘米(图二六,2)。ⅠM256∶12,整体呈长方亚腰形,剖面呈“V”形,楔形刃柄部有一菱形榫孔,通体腐蚀严重(图二六,1)。

六、初步认识

上述8座汉代木椁墓中,ⅠM1、ⅡM40两座墓葬出土遗物相对较少,器物组合比较简单,陶器以陶罐为主,ⅠM1∶1、ⅡM40∶2高领罐形制分别与北京昌平史家桥Ⅰ式罐、Ⅱ式罐①基本相同,也与西屯瓮棺葬M10∶4、M10∶5②形制相同,一般认为是西汉早期陶罐的典型特征。ⅠM1∶2陶罐与内蒙古乌海新地西汉早期M11∶5③形制基本相同,ⅡM40∶3陶罐与山西朔县汉初8M96∶1④形制相似,且ⅡM40∶3铜勺勺柄中空,与勺相连而不相通,仍保留有战国晚期以来的特点。大致可将以上两座墓葬的年代定在西汉早期。ⅠM182和ⅠM333两座墓葬均出土了陶鼎、陶盒、陶壶等陶礼器组合,另外出土有陶罐等日用陶器,还有铜带钩等生活用具。其中,ⅠM333∶2、ⅠM333∶3陶壶与北京怀柔西汉中期M55VⅢ式陶壶⑤形制相同,ⅠM333∶6陶盒形制与怀柔Ⅱ式豆基本相同。综合以上,初步将ⅠM333年代判定在西汉中期。ⅠM182∶1、ⅠM182∶2陶壶圈足明显变高,与山西朔县西汉晚期4M86∶2、9M129∶1形制相同,ⅠM182∶3陶罐形制与山西朔县GM119∶8相同,ⅠM182∶4陶鼎形制与怀柔M61Ⅲ型鼎形制较为接近,大致可将ⅠM182的年代推断在西汉晚期。

此外,ⅡM89∶1铜熏炉形制与山西朔县3M61∶23⑥形制相同,ⅡM51出土提梁卣形制与安徽肥东小黄村M11∶20⑦相同,铜鼎形制与安徽肥东小黄村M5∶8⑧、山西朔县3M46∶25相同,且ⅡM51出土1枚磨郭五铢钱,钱郭明显被磨去,钱肉似乎也被磨过,字迹不甚清楚,但“五铢”钱文文字是完整的,并没有被剪去局部。这样的铜钱在洛阳烧沟汉墓中与第二型五铢钱共存,是西汉晚期出现的一种五铢钱特征,推测是王莽之前的元、成或成、哀帝之时出现的,王莽之后消失⑨。综合以上,则ⅡM51、ⅡM89年代也当在西汉晚期。ⅠM256∶2陶壶盘口明显加深,腹部下垂且扁圆,ⅠM381∶4侈口双系彩绘陶壶的腹部明显下垂,且圈足变得更高,IM381∶3陶罐方唇平沿、溜折肩,下腹部斜收。ⅠM381∶2陶鼎腹部稍较深,与北京海淀五棵松篮球馆M12∶5形制较为接近,暂将ⅠM256、ⅠM381年代定为西汉末年。

从西屯墓地汉代木椁墓的发展演变看,西汉早期主要流行的是数量众多的长方形单棺墓,西汉中期开始,同穴合葬的形式开始出现,多数是夫妻双人合葬。到了西汉晚期,规模较大的带墓道合葬墓开始流行,双人合葬较多,也有少量三人合葬。墓主人先后下葬时分别开凿不同的墓道,随之双墓道或多墓道的现象开始增多。随葬品组合上,长方形单棺木椁墓以2~3件陶罐组合的墓葬数量最多,有30座;以鼎、盒、壶等陶礼器组合的墓葬有11座,此外,还有罐、壶组合和盒、壶组合,以及4~5件陶罐组合等不同形式。当然,不同的陶器组合也与时代有一定的关联性。大型带墓道木椁墓除出土常见的日用陶器外,还出土有一定数量的青铜器,一是与墓主人的身份等级密切相关,另也与木椁墓的发展进程有关。

史料记载,延庆县从燕昭王开始,历经西汉、东汉,直至曹魏、西晋、北魏、东魏等时期,一直都是上谷郡辖地,有居庸和夷舆二县,居庸县一直相沿未变,夷舆县在王莽时曾改名为朔调亭,东汉时又并入居庸县⑩。据调查,夷舆县城旧址在今延庆县东北10千米的古城村东北半里,城址略呈椭圆形,尚存北城墙。而居庸县城址的具体位置,尚无定论。近年来,北京市考古研究院在延庆周边陆续发现了大量汉代至魏晋北朝时期的墓葬群,比较重要的大型墓群有司家营墓群、南辛堡墓群、南菜园墓群、西屯墓群、谷家营墓群等,数千座墓葬集中分布在今延庆城区周边的妫水河南、北两岸,且出土带有“燕州”“上谷”“上谷郡”“居庸”等内容的墓志砖。这些发现能够为居庸县址的位置探讨提供一些新依据,初步推测当在今延庆城区附近,以上所述大型墓群的墓主人可能正是汉代居庸县民。

本文所述西屯汉代木椁墓的墓主人正是反映了这批人群中身份等级稍高的阶层。其中,ⅡM51是西屯墓地木椁墓中规格最高的1座带墓道单棺土坑墓,墓葬长度达10余米,且有11级的台阶墓道,葬具为一棺一椁,棺椁上镶饰铜柿蒂花等,单从墓葬规格看,墓主人等级不低。墓葬随葬一整套青铜器,包括铜鼎、铜洗、铜熏炉、铜提梁卣等,且发现铜鼎、铜洗中盛放有鸡、猪、黄牛等肉类祭牲,还有黍、大麻等农副产品。墓主人腰间还佩戴有玉剑璏,这在其他墓葬中没有出土。综合以上,初步认为ⅡM51墓主人当是居庸县民中的较高级阶层,属地方官吏或富庶阶层,抑或是一名军事首领。数量众多的长方形单棺木椁墓陶鼎、陶盒、陶壶等器表大量运用彩绘,个别墓葬发现有小型青铜器,且在一定数量的墓葬出土的陶器口沿处发现了鸡骨、猪骨等肉食祭祀品等,其墓主人可看作是居庸县民的中等阶层。

注 释:

① 北京市文物工作队:《北京昌平史家桥汉墓发掘》,《考古》1963年第3期。

② 北京市文物研究所:《北京市延庆区西屯墓地瓮棺墓发掘简报》,《北方文物》2021年第5期。

③ 魏坚编著:《内蒙古中南部汉代墓葬》,中国大百科全书出版社1998年,第188页。

④ 平朔考古队:《山西朔县秦汉墓发掘简报》,《文物》1987年第6期。

⑤ 北京市文物工作队:《北京怀柔城北东周两汉墓》,《考古》1962年第5期。

⑥ 平朔考古队:《山西朔县秦汉墓发掘简报》,《文物》1987年第6期。

⑦ 安徽省文物考古研究所、肥东县文物管理局:《安徽肥东小黄村西汉墓发掘简报》,《文物》2018年第12期。

⑧ 安徽省文物考古研究所、肥东县文物管理局:《安徽肥东县小黄村西汉墓(M5)发掘简报》,《东南文化》2016年第1期。

⑨ 中国科学院考古研究所:《洛阳烧沟汉墓》,科学出版社1959年,第225页。

⑩ 尹钧科:《北京历代建置沿革》,北京出版社1994年,第303页。