文本重构:群文语境下诗歌教学的有效路径

2024-01-18贾小娟

贾小娟

摘要:在现代诗歌教学中,通过创设群文组文,创设群文阅读的语境,进行文本重构,引导学生掌握阅读路径。在文本重构中,从认知冲突与关联之处,确定诗歌的教学价值,通过改变诗歌形式,删改诗歌内容,替换诗歌标题,在引读、联读、辨读中探寻合宜的教学策略,引导学生把握诗歌的节奏、情感及主旨,提升学生的语言运用能力,促进思维品质的发展。

关键词:群文阅读 诗歌教学 教学策略

现代诗歌的语言含蓄,但内涵丰富。在教学中尝试依托统编教材的单元文本资源,补充相关学习材料,帮助学生理解现代诗歌的深刻意蕴。下面以统编教材五四制六年级下册第六单元中的现代诗歌《有的人》为例,浅析群文阅读语境下的现代诗歌教学策略。

一、解读文本,确定群文语境下的教学价值

《有的人》是统编版义务教育教科书(五·四学制)六年级语文下册第六单元中的一首现代诗歌。这首诗通过对比手法,表现革命者的高尚和他们将永远活在人民心中的历史必然性,同时表现反动派的邪恶和他们必将失败的命运,诗歌以“纪念鲁迅有感”为副标题,突出表现了鲁迅生前不为个人奋斗、只为人民奉献,死后被人民铭记的优秀品质。

这个单元选取了一组与鲁迅有关的作品,阅读这些作品,可以更好地感受鲁迅的形象气质,理解其精神境界。学习这首诗歌时,可以立足单元及拓展资料,设置议题“鲁迅精神”,并以此组文,引导学生在群文语境下理解诗人表达的爱和恨的情感,理解诗作中对比写法的艺术效果,开拓和激发学生的感受能力和认知思维。

(一)小像·脊梁:从认知的冲突处确定教学起点

似乎只要提起鲁迅,空气中就会立刻充满“战斗的气氛”。很长时间里,鲁迅仿佛变成了一面旗帜,一把匕首,一个标签。但当搜集多种学习材料,来深入了解鲁迅先生的形象之后,对其认识也更加鲜明。

1.认识鲁迅形象:从短发小照到一字胡须

公共汽车售票员阿累在《一面》中第一次见到鲁迅先生,说他的胡须很打眼,好像浓墨写的隶体“一”字”,头发约莫一寸长,却一根一根精神抖擞地直竖着。这是从普通人的视角对鲁迅先生的形象进行了描述,而现在鲁迅的一字胡须向来被大家看作鲁迅精神的象征。但鲁迅先生有一张断发小照是没有胡须的,那时他在日本东京弘文学院读书,也许须发还不硬实,断发时连胡子也刮干净了。

那么鲁迅为什么要留着一个经典的隶体一字胡须呢?鲁迅先生曾说他年青时,大家以胡须上翘者为洋气,下垂者为国粹。由此看来,留着一字隶体胡须,在当时是一种时尚,鲁迅先生也是紧追时代潮流的青年。当我们真正走近鲁迅先生之后,对其了解更加多元,可以更好地感受其形象气质。

2.理解鲁迅精神:从嬉笑怒骂到民族脊梁

周晔在《我的伯父鲁迅先生》中生动地描写了“碰壁”的故事,鲁迅先生在孩子们面前幽默风趣地讲述了自己在四周黑洞洞的暗夜里走路把鼻子碰扁,引发大家哈哈大笑。鲁迅先生就是这样于嬉笑间表达着、书写着自己对民族的担忧。

唐弢在《琐忆》中写了自己对鲁迅先生的理解,在苦难的梦魇一样的日子里,鲁迅先生深刻的思想时时散发出犀利的光彩。鲁迅作品读多了,会让人产生历史交接般的不断前进的责任感,经过长时间的阅读鲁迅,我们的生命中多多少少挂些鲁迅的影子,可以帮助我们衡量存在的意义,可以帮助我们开阔自己的眼界,让我们不会只局限在原本的那一点点不透风的空间里了。

鲁迅先生为自己想得少,为别人想得多,他不止一次地给这个社会带来勇气和力量,他那横眉冷对的形象、俯首支撑的姿态成为一种精神,引领、激励着更多人砥砺前行。

(二)群文·单元:从认知的关联处确定教学价值

1.立足教材单元,确定教学目标

统编版义务教育教科书(五·四学制)六年级语文下册第六单元选取了一组与鲁迅有关的作品:《好的故事》中写出了身处“昏沉的夜”中鲁迅的怅惘、失望以及理想和现实的矛盾;周晔通过回忆伯父鲁迅先生的五件事,表现了鲁迅读书认真,同情、关怀劳动人民的优秀品质;《有的人》中通过对比两种人,讴歌了鲁迅先生甘为孺子牛的一生,抒发了对那些为人民而活的人们由衷的赞美之情。阅读这些作品,可以激励我们向鲁迅学习,勤于思考,关注社会,为民族的未来贡献自己的力量。

《有的人》是臧克家写的一首歌颂鲁迅的诗歌,以“纪念鲁迅有感”为副标题,突出表现了鲁迅生前不为个人奋斗、只为人民奉献,死后被人民铭记的优秀品质。基于诗歌语言含蓄但情感强烈的特点,学习这首诗,需要借助多种学习材料,开拓和激发学生的感受能力和认知思维,多角度深入了解鲁迅先生形象及精神,才能更好地引导学生理解诗人表达的爱和恨,充分展现诗歌的艺术效果。

2.立足学生需求,创设学习任务

五四制六年级作为初中阶段的起始年级,学生接触新诗,需要从起点开始,打好基础,希望用学生易于理解的語言来替代诗歌中的专业术语,遵循学生的认知规律,从诗歌的外在形式到诗歌的形象内容,再到诗歌的情感主旨,步步深入,来帮助学生学会欣赏现代诗歌。在教学过程中,以“他人笔下的鲁迅先生”为群文主题,引领学生根据教材阅读提示郁达夫的《怀鲁迅》、阿累的《一面》、唐弢的《琐忆》等文本,创设系列学习任务,展开教学活动,可以让学生逐步加深对鲁迅的认识,最终形成一定的见解。

任务一:描绘鲁迅小像:从你读过的文章中,摘抄关于鲁迅的形象、思想、精神等语句。学生结合教材中文本和课后思考探究、阅读提示和课外相关资料,从人物简介、生平事迹、相关作品进行梳理,感受鲁迅先生的形象气质。

我从 (作者)的________(作品)中读到了:

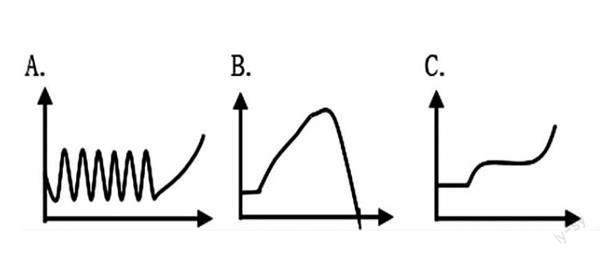

任务二:选择情感曲线:有感情地朗读课文,读出节奏与情感变化,体会作者思想情感的变化;以停顿、重音等诗歌节奏的形式感悟关键词句的表达效果,把握作者的思想情感。

任务三:探寻鲁迅故事:在群文理解的基础之上,梳理《有的人》这首诗歌的内容,这些诗句让你联想到学过的哪些关于鲁迅先生的故事。

我从 诗歌中的 (诗句/关键词)中联想到了:

二、重构文本,探寻群文语境下的教学策略

在课堂教学中,要引导学生把握诗歌内涵,理解作者的写作意图,掌握一定的阅读策略,可以在群文组文的过程中,引入相关的文本,以文解文,给学生铺设思维的支架,构成阅读诗歌的学习路径。

运用课前学习任务单,判断、把握学生的疑难点确立课堂教学的重难点,通过引入文本,帮助学生把握现代诗歌的体裁特征。在诗歌内部比较、诗歌与相关文本比较中,抽丝剥茧学生逐步感受到诗歌蕴含的深切情感。最后在辨析、思考中,理解诗歌的语言特点,把握诗人的写作意图,真正理解鲁迅精神的内涵。

(一)一改诗体,引读文本感知诗歌节奏美

1.改变诗歌形式,感知诗歌特点

在诗歌教学中,改变诗歌的呈现形式,以散文的体例出现在屏幕上:

有的人骑在人民头上:“啊,我多伟大!”有的人俯下身子给人民当牛马。有的人把名字刻入石头,想“不朽”;有的人情愿作野草,等着地下的火烧。有的人他活着别人就不能活;有的人他活着为了多数人更好地活。

让学生在对比朗读中,感受诗歌分行排列的独特形式及所呈現出来的节奏变化,让学生比较直观地认识到诗歌不同于小说、散文、戏剧等的表现形式,其分行排列、分节反复的回环往复的节奏,更加强烈、充分地传递出作者所表达的情感。

2.引读诗歌,激发朗读诗歌热情

《有的人》作为一首现代诗,语言极其精练、含蓄,要调动学生读懂诗歌的热情,可以引入一些散文等通俗显性的描绘性材料,借助这些文本资源辅助学生走进诗歌。

在诗歌教学中,先出示鲁迅先生标志性的人物肖像,并引入阿累在《一面》中的肖像描写:他的面孔是黄里带白,瘦得教人担心,好像大病新愈的人,但是精神很好,没有一点颓唐的样子。头发约莫一寸长,原是瓦片头,显然好久没剪了,却一根一根精神抖擞地直竖着。胡须很打眼,好像浓墨写的隶体“一”字。从普通的公交车司机对鲁迅先生形象的认识开始,进一步引入郁达夫在《怀鲁迅》中的一段话:真是晴天霹雳,在南台的宴会席上,忽而听到了鲁迅的死。这不是寻常的丧事,这也不是沉郁的悲哀,这正像是大地震要来……

在对鲁迅象征性形象的勾勒中,在鲁迅先生去世后朋友的巨大悲痛中,初步感知鲁迅在人们心中的影响,认识其永恒的形象,表现在诗歌中,正如诗人臧克家所写:有的人死了,他还活着。鲁迅先生的音容相貌,将在人们的心中留下难以磨灭的印记。引入散文中对于鲁迅先生的描写语句,借助这些文本材料的辅助,再引导学生来诵读诗歌,就会对诗歌有整体的感知,进一步激发学生朗读诗歌的热情。

(二)二改诗文,联读文本理解诗歌情感美

1.删改诗歌内容,理解诗歌内容

《有的人》这首诗主要是一种人的表现和另一种人的表现进行对比,在教学中分别删掉诗歌中的另一种人的表现:

有的人

骑在人民头上:“啊,我多伟大!”

……

有的人

把名字刻入石头,想“不朽”;

……

有的人

他活着别人就不能活;

借助删改的方式,梳理诗歌中两类人的行为表现以及人民对两类人的不同态度。感受对比写作方法的艺术效果,理解对比之后作者的情感倾向。在比较阅读中,进行思维的碰撞,强化认知效果,体会诗歌的情感美

2.联读诗歌,深入理解诗歌情感

在删改诗歌对比朗读的基础上,补充学习资料,把与诗歌有内容联系的文本资料放在一起,帮助学生理解诗歌隐藏的内容,达到以文解文的目的。

《有的人》这首诗歌主体部分的研读中,要帮助学生理解其诗句的内涵,需要理解文中多处暗引鲁迅的诗文,诗歌中“俯下身子给人民当牛马”补充鲁迅诗句“俯首甘为孺子牛”,理解鲁迅先生的孺子牛精神,而诗歌中“情愿作野草,等着地下的火烧”这一句的理解,则可以补充鲁迅先生在《野草·题辞》中写的内容“我自爱我的野草,但我憎恶这以野草作装饰的地面。地火在地下运行,奔突;熔岩一旦喷出,将烧尽一切野草,以至乔木,于是并且无可朽腐”;而在理解“他活着为了多数人更好地活”时,就可以联系本单元中的选文《我的伯父鲁迅先生》中的语句“伯父就是这样一个人,为自己想的少,为别人想得多”,来帮助学生充分理解诗歌中所传递出的对鲁迅先生的敬仰与赞美之情。

关联、补充学习材料,再来朗读《有的人》这首诗,就更易于理解诗歌中化用鲁迅诗文以讴歌鲁迅精神的写作特点,帮助学生聚焦诗歌中的难点,排除读懂诗歌的障碍,更透彻更贴切地理解诗歌背后隐藏的情感。

(三)三改诗题,辨读文本领悟诗歌含蓄美

1.替换诗歌标题,了解诗歌语言

《有的人》这首诗是诗人臧克家为纪念鲁迅而写的,可诗歌中并没有出现鲁迅先生的名字,而是把鲁迅先生的诗文、生平事迹等材料隐藏在了诗歌的语言文字中。可以从标题的角度思考:诗歌为何以“有的人”为题,而不直接用纪念鲁迅为题?

在深入理解诗歌的立意后,引导学生理解这首诗的情感,首要的肯定是在赞美鲁迅先生一生的伟大精神,确实可以改为“鲁迅赞”“怀鲁迅”,正如副标题所写,为了纪念鲁迅先生而作;但在相关的资料与诗歌关键语句的联读中,帮助学生提高认知和感受,真正理解作者赞美、颂扬鲁迅先生,也赞美像鲁迅先生这样的一群人,以弘扬民族精神。由此读懂鲁迅,真正领悟诗歌的含蓄美。

2.辨读诗歌,整体把握写作意图

在替换标题,了解诗歌语言的基础上,联系诗人创作诗歌的背景,帮助学生在认知冲突中理解诗人的写作意图。

1936年10月19日,鲁迅先生不幸病逝于上海。“赶快收敛,埋掉,拉倒”“忘记我,管自己的生活”这是他最后的遗言。1949年,新中国成立了,人民可以公开地纪念鲁迅先生了,在鲁迅逝世13周年之际,诗人走进北京鲁迅故居,参加纪念活动,也目睹人民纪念鲁迅先生的盛况,百感交集,即兴而作。于当时境遇,诗人既是怀念鲁迅先生,也是怀念以鲁迅为代表的千千万万为人民利益而死的人。正如鲁迅所说:我们自古以来,就有埋头苦干的人,有拼命硬干的人,有为民请命的人,有舍身求法的人……这就是中国的脊梁。

联系写作背景,思辨诗歌主旨,更有助于把握诗人的写作意图,引导学生进一步理解鲁迅先生的精神境界,从而激励学生进一步弘扬、传承民族精神,为民族的未来贡献自己的力量。

综上所述,在现代诗歌教学中,创设群文阅读的语境,依托统编教材的单元文本,从认知冲突与关联之处,确定诗歌的教学价值,重构文本,通过改变诗歌形式,删改诗歌内容,替换诗歌标题,在引读、联读、辨读中探寻合宜的教学策略,引导学生把握诗歌的节奏、情感及主旨,提升学生的语言运用能力,促进思维品质的发展。

参考文献:

[1]顾晶,沈烨萍.指向语文核心素养培育的群文阅读实践研究[J].语文教学通讯,2020(2).

[2]苗盼盼.语文核心素养视域下的初中文言文群文阅读教学研究[J].教育探索,2019(6).

[3]韩炳艳,王家伦.群文阅读与单元教学比较谈[J].福建基础教育研究,2020(1).

[4]姚姝兰,叶黎明.群文阅读教学的关键:创设结构化议题[J].语文建设,2019(10).