基于学习任务群的诗歌写作教学探究

2024-01-12陈兰燕

【摘 要】诗歌写作的教学需要将教材内容转化为教学内容,认真关注每个阶段的过程指导,以台阶式的任务群一步步引导学生掌握诗歌的体裁特征和创作方式。依据新课标学习任务群的导向与要求,教师应围绕诗歌写作的学习主题设计具有内在逻辑关联的语文实践活动,以诗心的萌发、诗意的诞生、诗歌的落成几个步骤让学生在课堂教学中建构真实有效的诗歌写作途径。

【关键词】学习任务群;诗歌写作;教学策略

一、任务缘起:教材内容教学化

诗歌是“文学的文学”,有其独特的审美价值和文化功用。《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)的“文学阅读与创意表达”学习任务群要求学生“观察、感受自然与社会,表达自己独特的体验与思考,尝试创作文学作品”[1]26,并在第四学段的学习内容中明确提出,要“阅读表现人与社会、人与他人的古今优秀诗歌、散文、小说、戏剧等文学作品……尝试写诗歌、小小说等”[1]27-28。这在课程内容层面为诗歌写作确立了坐标位置。

少年时期是人一生中情感最为激荡的阶段,每一个少年都是潜在的诗人。诗歌写作立足于现实,但能让学生的精神沉浸于优雅、精炼、高品格的诗歌读写活动中,有助于美感的启蒙、想象力的培养和推敲词句意识的形成,提升其艺术品位,使之成为有情趣、有情怀之人,在现实层面实现对诗歌写作的召唤。与此同时,在教材内容的层面,统编初中语文教材九年级上册第一单元和九年级下册第一单元都是诗歌教学单元。尤其是九年级上册第一单元“活动·探究”部分,以“学习鉴赏”“诗歌朗诵”“尝试创作”三大任务为轴心构成单元整体。任务三的“尝试创作”更是明确要求学生选择一个对象写一首小诗。这要求学生将课堂中欣赏和朗诵的成果转化为写作的能力,填补了以往写作教学在诗歌方面的空白。

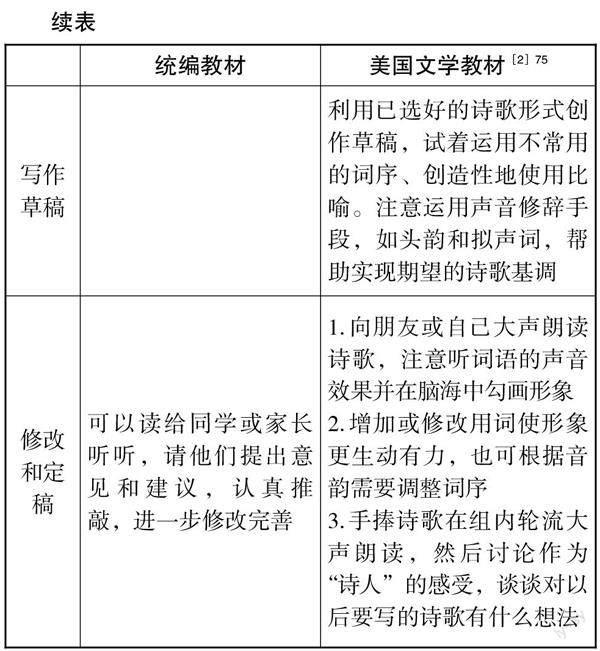

“教材的本质应当是课程标准或教学大纲所规定的课程内容向具体的教学活动转化的产物,是处于具体教学情境中的学生与教师相互沟通和对话的中介。”[2]9这段话可以理解为,教材是教师设计教学活动的依据,学生在教学活动中达成师生之间的沟通。然而在真实的教学实践中,可以发现诗歌写作的教学内容和教材应用常常处于静止的状态,没有转换为动态的教学过程和方法,即教材内容的教学化,因此教学的实施方式也不明确。如果我们将九年级上册第一单元诗歌教学的“尝试创作”和美国某文学教材初中阶段的诗歌写作内容进行对比可以得到表1。

通过对比可以获得以下启示:首先,教材虽然是教学内容的重要组成部分,但并不等于所有教学内容,诗歌写作的核心知识仍待开发与填补。仅仅依靠“诗言志”“意象”“语言简洁凝练”“讲究节奏”等古今中外诗歌的共性特征,没有结合实际运用,不足以支撑真实的写作行为。正如诗歌写作需要“陌生化”是常识,但讲授如何实现诗歌写作陌生化才是写作教学。其次,诗歌写作教学的关键是将其所蕴含的潜隐知识显性化,内隐过程外显化,并通过有效策略教给学生。正如荣维东教授所言:“诗歌写作教学要取得成功,重点不在于解释原理,而在于解决问题,要解决学生不会‘运用不会‘创造意象的困难。”[3]最后,诗歌写作需要关注每个阶段的过程指导,提出写作要求之后,教师要针对写作前的准备活动,写作中(写草稿)和写作后(修改和发表)都进行具体的方法指导,并且重视学生在写作过程中进行反思和自我评判。

基于课程要求、现实需求和教材内容等综合因素,该课教学可确定以“教材内容教学化”为任务缘起,由此设计写作任务群,力求引导学生真实体验诗歌写作的完整过程。

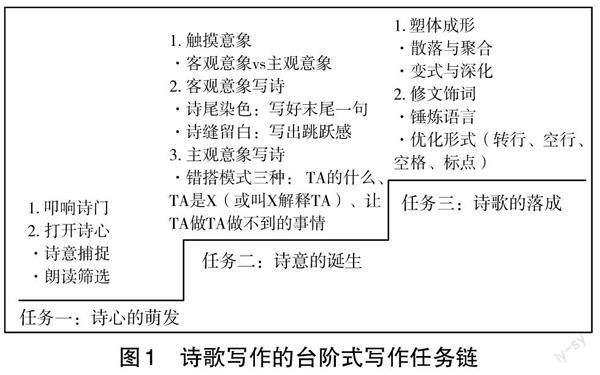

二、任务设计:搭建台阶式写作群

新课标提到,语文学习任务群要以任务为导向,其安排注重整体规划,要体现连贯性和适应性[1]2。因此,在设计诗歌学习任务时,教师可围绕诗歌写作的学习主题,设计三个具有内在逻辑关联的语文实践活动:诗心的萌发——诗意的诞生——诗歌的落成(见图1)。活动设计遵循“感性的诗意捕捉—理性的策略训练—完整的形象建构”的逻辑脉络,引导学生建构真实有效的诗歌写作途径。

(一)任务一:诗心的萌发

当我们谈到诗歌写作,对于初学者而言,最难的一步恐怕是打破固有认知,即认为只有具备天赋与灵感方可写诗。因此,在进行写作之前,教师要帮助学生破除心理障碍,引导他们去亲近诗歌,建立一定的审美感知以及真实的肌理触摸。诗歌阅读能引发情感的共鸣或形象认知,进而唤醒个性体验或尘封的记忆,催生主动创作的内驱力,使学生愿意表达自我,对写诗产生兴趣。诗心的萌发可以细化为以下两个子任务。

1.叩响诗门

所有文学体裁中,诗歌是离语言最近的。创作诗歌必然要探索诗歌语言,但也不必急于踏出这一步,因为“艺术的目的是要人感觉到事物,而不是仅仅知道事物”[4]。在具体实施时,教师可以先抛出几个看似简单的问题,比如“什么是空气?什么是镜子?什么是岸?”学生轻松地回答后,再让他们对照诗人阿多尼斯《意义丛林中的向导》中的诗句:“什么是空气?灵魂,不愿在身体内落户。什么是镜子?第二张脸,第三只眼睛。什么是岸?波涛休息的枕头。”[5]学生朗读并揣摩,发掘诗歌形象化语言背后暗含的巧思,以及潜藏的深刻含义。学生有了一定的了解后,教师再转换文本,让学生阅读并交流诗人树才的文章《诗是活泼泼的生命》,在作者極富文学化、生动活泼的语言表述中叩响诗门,对诗歌形成丰富又个性化的理解。

接着通过两次活动寻访诗意,感受诗歌审美多样的表征形态:(1)“悦耳悦目”:朗读并欣赏朱赢椿的《设计诗》,发现经过诗人的创新,文字和图形竟能如此和谐共生,同时抵达视觉和心理的审美愉悦;(2)“悦神悦志”:续写小林一茶俳句《然而》的省略部分,思悟俳句作为世界上最短的定型诗,如何把诗学的简洁推到极致,同时在简短的语句中体现出作者和世界的对话多么丰盈,句与句彼此间的巨大张力。

2.打开诗心

通过寻访诗意,学生对诗歌的认识由模糊到清晰,由疏离到亲近,这时正可引导他们将内心生发的审美或情志流淌出来,进行写作活动。学生首先要捕捉诗意:找一个安静的角落,摒除干扰,选择任意一个主题,比如冬天、失败、母亲、水杯、奔跑等,把想到的任何想法写下来,不必急着筛选措辞,也别担心写作内容的质量,凭感觉把心里的感受、脑海中浮现的想象都如实写出来,至少三行。然后朗读筛选:通过读取文字感受语言及节奏,筛选和修订有价值的内容,最好让流动在心里的情感通过具体的场景或者物象使之“现身”。

由“叩响”到“打开”的任务活动,让学生对诗歌“是什么样”有更清晰的认识,在不断深入诗歌世界时也树立了主体意识,明白诗歌写作并非遥不可及,愿意勇敢地在写诗的道路上启程。

(二)任务二:诗意的诞生

诗的核心是意象,因此诗歌写作的核心问题在于如何运用或创造意象。以往的诗歌写作基于“知识本位”理念,一般由教师教授学生何为意象,分析诗歌范例中意象所传之情、所达之意,然后直接跨越到运用意象进行写作。但实际上学生对意象的构建与运用并没有实际概念,加之学习任务群强调实践性与情境性,因此教师应该在情境下教授学生意象的构建与使用。此处参考作家黄梵所作《意象的帝国》炼制并转化核心知识,结合学情设计三个任务,帮助学生创造性地构建自己的意象。

1.触摸意象:客观意象vs主观意象

诗歌意象是外在事物形象与诗人内在情意的交融。在诗歌写作教学中,应将对意象概念的理解、识记转化为情境中的创造与运用。出于教学方便和易于学生理解,可以简单将意象分化为“客观意象”和“主观意象”。为了帮助学生理解这两者的区别,教师可以出示两幅图让学生进行比较,一幅是法国画家籍里柯的《艾普森的赛马》,一幅是真实的奔马照片。觀察同样是飞奔的马,画家笔下的马和现实生活中的马有什么区别,尤其关注马奔跑时腾空的瞬间。学生仔细观察后能够理解,为了更能表现马奔跑时的激情与昂扬,马的四蹄在画家笔下被创作为向外张开,而真实的飞奔的马匹四蹄会向内蜷缩。但与其说画家是创作了一幅不合实际的画面,倒不如说是构造了自己想象中的、内心的图景。如此学生就能形成清晰的认知:客观意象呈现的是客观的图景,而主观意象是想象的、内心的图景,超越现实。这一认知会为接下来的写作奠定基础。

2.客观意象写诗

如果仅仅是描绘事实或者事象,诗意不会诞生,因为这样的描写客观中立而没有情感倾向,只有赋予事实或事象情感和立场才能称为文学。另外,诗歌的魅力还可以通过省略和空白造成的跳跃来呈现,这种跳跃会促发读者努力调动联想或想象来填补空白。为了让学生理解这两种以客观意象写诗的方式,教师可以设计两个子任务让学生掌握写诗的方法:(1)诗尾染色:写好末尾一句;(2)诗缝留白:写出跳跃感。子任务活动设计如表2所示。

3.主观意象写诗

如何引导学生借助已有的生活经验,超越现实构筑内心的图景,对诗歌写作而言非常关键。想要把眼前现实的风物变得不那么现实,就要通过跨越和组合,让读者暂时离开现实,忘掉事物的现实属性,同时让他们相信新的解释才是事物的“真相”。为了降低创作难度,不妨分化写诗步骤:(1)训练学生词语跨界搭配;(2)熟悉搭配方式后抽离联系词进行直接搭配;(3)完全跳出现实,一点点迈开步伐,对事物进行创造性写作并树立主体和读者意识。主观意象的构建和诗歌创作可以按表3的方式进行。

(三)任务三:诗歌的落成

到目前为止,学生经过训练已经能够写出几个具有诗意的句子,但这并不意味着已经能创作一首真正的诗。一首诗应当具备完整的诗意单位,能用意象表达情感或思想,并且构成一个相对完整的整体。为了将“诗意的散句”塑造成“一首诗歌”,教师要引导学生在已有雏形的基础上,有目标、有步骤地进行写作过程训练,引导学生发现写作知识,然后运用这些知识在内容和形式上优化自己的写作成果。可以按照以下两个任务促成学生诗歌创作的落成。

1.塑体成形

诗歌主体的成形从两个角度着手。一个角度是诗歌的散落与聚合。以小结环节的训练任务为例。教师展示三个学生写“秋天”的作品,先从意象、语言、形式的角度进行评价;再从结构角度加以引导;最后引入写作知识“诗意单位”,学生可以以此判断自己写的诗是自然的整体还是“貌合神离”的断句的组合,从而进行修改或优化。另一个角度是诗歌的变式与深化。短诗的结构千千万,但总有几个结构是常用的。教师可以优先介绍文艺领域的经典结构“三段论”,然后借用何其芳的《秋天》让学生探寻内容上的秘密,启示学生揣摩第三段和前两段有什么区别。可以看出第一段每一句诗都像是独立的一幅画,描绘了普遍的农家生活,山谷伐木,篱间背瓜果。第二、第三段各是一幅画,最后诗作整体组成了既流动又整合的复合画卷。学生通过赏析明了诗歌可以以重章叠句的形式构成。加入一定的变式和深化后,既能显示个性又能保证整体的和谐。

2.修文饰词

既然是写作,诗歌同样也要经过修订的过程。但由于诗歌体裁在内容和形式上有自身的特殊性,教师要着重引导学生从以下两个方面优化。一是锤炼语言,这样做可以提升表现力。从诗句中选择不太理想的词语,尝试用更有表现力的词语替代它;或是在音律不协调的地方尝试增强音乐性,通过反复朗读从韵律节奏的角度考量哪些词语还可以变得更动听。二是优化形式。这一方面主要涉及转行、空行、空格、标点,其本质是形成停顿,虽然不改变内容,但当完整的语意被人为地切分,就能制造出奇妙的空间或时间间隔,产生吸引读者注意的悬念和张力。教师可以先结合作品进行示范,比如选取戴望舒《雨巷》,将“撑着油纸伞,独自彷徨在悠长,悠长又寂寥的雨巷”一句通过分行、转行、加标点等操作,学生就能在不同句式间反复揣摩,品味出特殊的意味,从而感受诗句“孤独又彷徨”的意境,对作者延长和强化读者感受的形式设计有不一样的理解。为了强化学生对形式的感受,接下来可以去掉牛汉《半棵树》的形式,让学生自由变动,感受不同组合形式下诗的不同意味,最后回到原作谈谈牛汉在形式上是怎样表达自己情感的。

基于学习任务群的诗歌写作教学探究,围绕具有内在逻辑关联的诗歌实践活动,从感性的诗意捕捉到理性的策略训练,最后形成完整的形象建构,教授学生真实的写作实践知识,让诗歌写作与他们的生命真实碰撞。实践中要注意,如果仅限于教材中有限的现代诗篇目和课堂上补充的内容进行教学,教学资源难免不足,教师还需要提升自己,扩充阅读面,寻找更多符合教学需要的诗作和有教学价值的诗歌创作知识在多个合适的场合指导学生创作,在学习任务群的探索中领略诗意之美。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部. 义务教育语文课程标准(2022年版)[M]. 北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]洪宗礼,柳士镇,倪文锦. 母语教材研究(7)[M].南京:江苏教育出版社,2007.

[3]荣维东. 诗歌写作如何教?[J]. 中学语文教学,2016(3):34-40.

[4]姚月燕. 莫言小说的幽默[M]. 北京:东方出版社,2022:19.

[5]树才. 写诗真好玩:树才老师给孩子的诗歌课[M].上海:上海社会科学院出版社,2020:207.

[6]黄梵.意象的帝国:诗的写作课[M].桂林:广西师范大学出版社,2021:136-137.

(责任编辑:朱晓灿)

【作者简介】陈兰燕,一级教师,主要研究方向为大单元教学、整本书阅读、写作教学。