基于定性元分析的目的地形象演变过程研究

2024-01-06张高军张若愚柯景怡

张高军,程 泷,张若愚,柯景怡

(暨南大学深圳旅游学院,广东深圳 518053)

引言

近年来,形象常变常新对旅游目的地而言已是一种常态化现象。部分旅游目的地通过持续的形象推广策略,积极促进旅游目的地形象更新,从而有效引导或应对旅游市场变化。因此,把握目的地形象演变规律对目的地而言至关重要。要实现此目标,一方面要求能够清晰地掌握目的地形象演变机制,另一方面也需要高效的形象干预行为,促使目的地重构形象。通过对目的地形象演变的影响因素与作用机制进行分析,能够有效判断形象发展现状、识别形象发展趋势,从而进行有效调控。与之对应,旅游者的目的地形象不只受到目的地营销组织的投射形象干预,还受到旅游者的亲身体验和口碑(含电子口碑)影响[1]。然而,目的地营销组织塑造的投射形象不会必然带来相应的、理想化的感知形象[2],二者之间的偏差反映出目的地形象形成与演变的复杂性。某种程度上,目的地形象演变的机制仍旧是谜团。

目的地形象演变的研究一直是目的地形象研究领域的薄弱环节。Gartner认为,目的地形象的动态演变是因目的地季节波动与人们实地旅游后感知变化引起的现象[3]。后来,Wong 和Qi、程德年等借助网络数据探究目的地形象的阶段性变化[4-5],初步描绘了目的地形象的正负两方面变化。吕兴洋等基于投射与感知形象理论,初步构建了形象的演变机制[6]。然而,当横向比较相关研究结论时,会发现各种观点之间存在不容忽视的分歧。例如,King等认为目的地形象的演变是急剧的[7],Gartnerand 和Hunt 却表明形象演变是长期且平缓的[8]。再如,同样是举办大型体育赛事,为何研究结果显示日本的形象大幅改善[9],而巴西的形象却停滞不前[10]。对此,尚未有研究能够充分解释其中缘由。审视相关研究成果可以发现,目的地形象演变的系统性常常被忽视或省略,对此,学界也有了一定的研究基础[11],例如大型事件[12]、信息源[13]、个体差异[14]等因素被证实能够使目的地形象发生变化。但是,这类研究还缺乏系统总结。也就是说,目的地形象的演变究竟受到哪些因素影响,这些因素如何发挥作用,它们如何促使目的地形象从A 状态到B 状态的演变,都还需要进一步研究。

基于对上述实践与理论层面的考量,本文将对目的地形象演变的影响因素与作用机制进行研究,尝试在理论上更为全面地解答目的地形象因何演变、如何演变的过程,在实践上更好地服务目的地形象调控。为此,本文将采用定性元分析方法,围绕目的地形象演变的主题整理文献,进一步对理论知识进行梳理、编码和总结,对相互关联的研究进行横向比较,反思悖论的成因,以获得更具普适性的结论。最后,本文将建构起目的地形象演变的模型,归纳其中的影响因素、作用过程与运作机制,也为改善和更新目的地形象,促进目的地可持续发展提供参考借鉴。

1 研究方法与过程

1.1 研究方法

定性元分析主要对已有研究的结论进行整合,具有综合性与解释性[15]。本研究选取定性元分析基于两点。第一,本研究旨在探讨目的地形象演变的影响过程与作用机制,相较于侧重分析两个变量之间作用的定量元分析,聚焦于理论建构的定性元分析更为合适[16]。第二,已有的目的地形象演变的定性研究数量较多,为定性元分析打下基础[5]。

1.2 文献收集

首先建立元分析的文献资料库。在Web of Science、Elsevier、SAGE journals、Online Wiley Library、Taylor&Francis与中国知网(China National Knowledge Infrastructure,CNKI)6 个数据库中检索目的地形象演变研究相关的文献,并在Google Scholar 中进行二次检索,检索的中英文关键词包括:旅游形象/意象(tourism image)、目的地形象/意象(destination image)、旅游者形象/意象(tourist image)、原生形象(organic image)、引致形象(induced image)、复 合 形 象(complex image)、认 知 形 象(cognitive image)、情感形象(affective image)、意动形象(conative image)、整体形象(total image)、投射形 象(projected image)、感 知 形 象(perceived image)、目的地形象/意象演变/更新/变化/修复/重建(evolution/modification/changes/repair/reconstructing of destination/tourist/tourism image)、大 型 活 动(mega-events)、负面事件(negative events)、信息源(information sources)。

随后进行文献筛选。首先,参考Estabrooks等[16]、Sandelowski 等[17]、Xu[18]的研究经验,要求定性元分析中的文献数量至少要达到10篇,以保证研究价值。其次,所选文献一定是与目的地形象以及目的地形象演变相关。再次,所选文献的结论一定有明确的事实依据。最后,为提升文献研究结论的准确性,保证文献的质量,将英文期刊的检索范围主要限定为科学引文索引、社会科学引文索引、新兴资源引文索引(Science Citation Index,SCI/ Social Sciences Citation Index,SSCI/ Emerging Sources Citation Index,ESCI)期刊,中文期刊的检索范围限定为中文社会科学引文索引(Chinese Social Sciences Citation Index,CSSCI)和中国科学引文数据库(Chinese Science Citation Database,CSCD)期刊。此外,对已选文献的参考文献进行二次检索,以充分补充符合本研究需求的文献。最终,共收集99篇文献①受篇幅所限,完整的文献目录可联系作者索取。。

从收集的文献期刊等级与中英文分布情况来看(表1),英文文献有54 篇,中文文献有45 篇。其中,有8 种期刊收录相关文献在5 篇以上,最多的是Journal of Destination Marketing & Manageent和Current Issues in Tourism(各10 篇),中文文献收录最多的期刊是《旅游学刊》(10 篇)。从文献发表年份情况来看(图1),1991—2007 年属于目的地形象演变研究的萌芽期,这段时间的研究较少。2007—2016 年可视为目的地形象演变研究的发展期,2017年之后则增长迅速。

图1 筛选的99篇文献发表年份情况(1991—2021年)Fig.1 The year of publication of theselected 99 papers(1991—2021)

表1 99篇文献的中英文分布情况Tab.1 The distribution of the selected 99 papers

1.3 文献编码

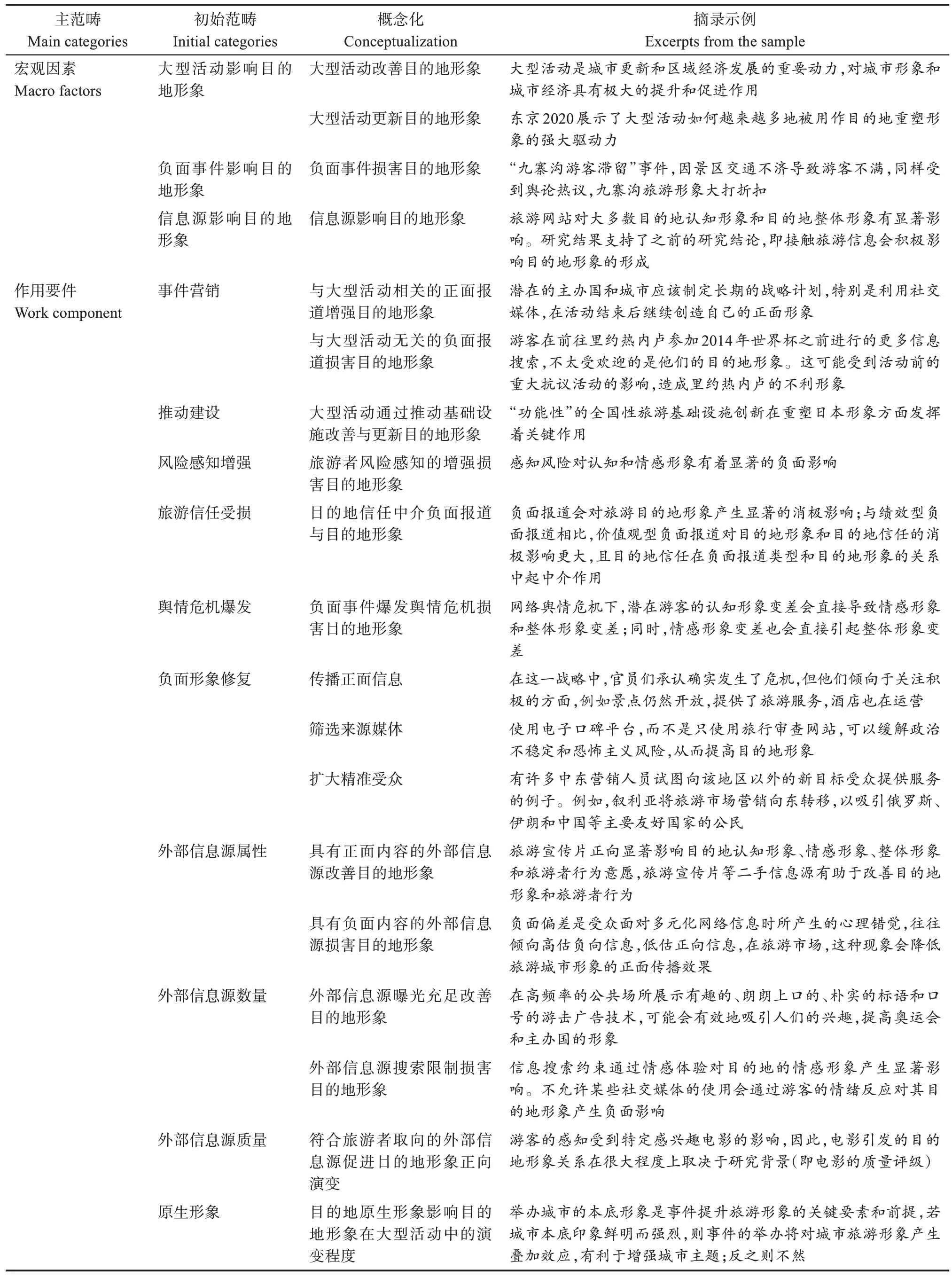

在文献分析过程,本文借鉴Corbin 和Strauss 的扎根理论编码程序(开放式编码、主轴式编码与选择性编码)逻辑[19],以99 篇文献的原始内容中摘录出与目的地形象演变相关的结论作为编码原始材料。在开放式编码时,两位编码者按照摘录语句-整合概念-发展范畴的编码逻辑。首先,摘录文献中能够体现目的地形象演变主题相关的结论性语句。其次,将摘录的句子中内涵相近的句子用一个更抽象的概念进行编码。在整合文本语句的过程中,由于部分语句未能完整概括出原文表达情境,因此,编码者结合原文内容对摘录语句进行反复比较与整合后得出概念。例如:“北京奥运会的成功举办对旅游目的地形象改善有显著影响。”“主办或组织大型活动是促进一个地方的形象的一种方式。”两句中对形象的表述虽有差异,但内涵相同,在原文的情境下,都强调了大型活动对目的地形象的积极影响,因此将其概念化为“大型活动改善目的地形象”。在得出概念之后,对相似的概念进行整合类比,贴上与其相符合的标签得到初始范畴。例如,概念“大型活动改善目的地形象”与“大型活动更新目的地形象”得到的初始范畴为“大型活动影响目的地形象”。其后,基于各个初始范畴的共性与联系,两位编码者分析初始范畴的关联性并进行归纳梳理,基于因果条件-现象-脉络-中介条件-行动-结果的分析范式,结合目的地形象演变研究的实际情境确定主范畴。例如,初始范畴中的“大型活动影响目的地形象”“负面事件影响目的地形象”“信息源影响目的地形象”被编码为主范畴中的宏观因素。在编码过程中编码者持续进行动态比较,在编码到85 篇文献时不再出现新的概念,于是将剩余的14 篇文献的提取文本继续编码用以理论饱和度检验。在14 篇文献编码的过程中未提取出新的概念,以此判定本研究理论达到饱和。最终得到28 个概念与21 个初始范畴。4 项主范畴,即宏观因素、作用要件、旅游者个体因素、受时间一维单向性支配的自然演变。开放式编码与主轴式编码过程示例见表2。此外,由于本研究是定性元分析,因此选择性编码的核心范畴为目的地形象演变。

表2 扎根理论编码过程及示例Tab.2 Grounded theory coding process example

2 结果分析

2.1 大型活动对目的地形象演变的作用

大型活动举办对目的地形象的提升作用已得到广泛认同,其能改善目的地基础设施与空间格局[10,20],提高知名度[21],满足旅游者的期待[22],通过杠杆作用[9.21]以及触媒效应[23]积极影响目的地形象演变,即大型活动作为触媒对目的地环境与事物产生较大影响,目的地从中发挥杠杆作用获取长期利益,从而更新目的地形象。然而,由于形象演变的复杂性,这个过程受到诸多因素的影响与制约。因此,部分学者也对大型活动的完全促进作用持有不同观点,认为大型活动对目的地形象的影响微乎其微[24]。无论处于活动举办前后哪个阶段,举办大型活动对目的地形象的影响都不一致[9,20]。总的来说,不能简单认为大型活动必然带来形象改善,而应区分看待。具体来看,大型活动对目的地形象演变的影响如下。

(1)原生形象是决定大型活动影响程度和方向的重要前提。具有良好原生形象的目的地,举办大型活动的事件形象与目的地形象能产生叠加效应,反之则无法发挥相应作用。罗秋菊和杨云露对比境内外旅游者对亚运会的形象发现,境内旅游者对广州的原生形象较为鲜明,而境外旅游者对广州的原生形象较为模糊,因此境内旅游者对亚运会有较大期待,而境外旅游者则不然[25]。Hahm 等比较了英国、希腊、俄罗斯和巴西在举办奥运会期间的国家形象,发现英国的国家形象最强,且是唯一一个国家形象和目的地形象均与奥运会形象吻合的目的地。而巴西在里约奥运会前后的国家形象是相同的,这或许与巴西原生形象比英国弱有关[12]。Hahm等针对平昌冬奥会的研究发现,由于美国人对韩国的了解程度较深,因此,他们对韩国的国家形象、目的地形象以及奥运会形象的感知在冬奥会前后没有显著变化[24]。针对北京奥运会的研究也有类似发现,王润斌和肖丽斌的研究表明,北京奥运会塑造的时尚和活力的形象并没有多大程度改变西方对中国的刻板印象[26]。换句话说,原生形象能够有效调节大型活动举办对目的地形象演变的作用。原生形象越正面,大型活动的作用越强烈;原生形象越负面,大型活动的作用越有限。

(2)媒体对大型活动的营销是目的地形象演变的重要动力。与活动有关的正面报道能够宣传旅游目的地,提高目的地知名度,进而影响旅游者形成或更新其对目的地的心理表征,从而对形象产生积极影响。然而,没有直接联系的媒体评论与社会问题报道可能会抑制或抵消积极影响,甚至带来负面影响。例如在巴西举办世界杯之前,媒体对巴西政治风险的负面报道大幅降低了大型活动的正面影响,Swart等的研究就证实了这一点[27]。同样的结果还可见于Rojas-Méndez 等的研究,他们发现,巴西在2014 年举办世界杯前的大量政治相关的负面报道导致巴西形象严重受损,而持有相对消极形象的旅游者在受到与活动相关的媒体报道影响后,则显著改善了对巴西原有的负面形象[28]。因此,可以认为,与大型活动相关的正面报道能够促进目的地形象正向演变,而无关的负面报道则会发生负面作用。

(3)大型活动能够通过推动目的地建设使目的地形象向好发展,举办大型活动必然需要对应的场馆和配套设施,目的地会出现新的建筑群和地标,交通设施以及环境氛围显著提升,基础设施和空间格局也会大幅改进,由大型活动带来的目的地建设,无形中增加和丰富了形象符号,也增强了旅游者的感知。丛丽等发现旅游者在大型活动后加深了对活动场馆的感知,促进了目的地形象提升[20]。此外,旅游者对旅游便利、吸引、功能等方面的感知增强,也会产生诸如交通便利、环境舒适的积极形象[29]。相比而言,更具典型意义的是Duignan的研究发现,东京奥运会申办成功后全国性基础设施更新,在重塑震后的日本形象过程中发挥了关键作用[9]。

2.2 负面事件对目的地形象演变的作用

负面事件对目的地形象的影响已得到多个研究的证实[30]。负面事件主要包括不可抗力造成的自然灾害事件(如地震)[31]、反人道主义活动(如恐怖袭击)等公共危机事件[32]、能力型负面事件(旅游产品供给主体无法履行功能性承诺)[33]与道德型负面事件(旅游产品供给主体违背道德准则)[34]。其中,道德型负面事件相较于能力型负面事件对目的地形象降低旅游者善意信任的负面影响更为显著[33]。此外,Wu 和Shimizu 的研究还有新的发现,他们发现灾难对目的地形象的损害会在短期内超出受影响区域本身,甚至可能会对国家形象产生影响,但与此同时,负面事件对目的地形象的影响随着时间的推移而逐渐减小[35]。因此,旅游目的地发生负面事件后,如果旅游者的善意信任受到损害,旅游者的风险感知将会提升。最后,舆情走势对目的地形象的影响也不容忽视。

(1)负面事件对目的地形象的负面影响通过信任与风险感知作用于旅游者。王晶晶等研究表明,风险感知对旅游者形象感知有直接作用[36]。Li等以朝鲜核试验为案例研究发现,中国年轻的旅游者认为核危机加强了朝鲜的风险,从而降低对朝鲜的情感形象[37]。侯俊东等的研究表明,网络负面口碑通过感知风险的中介作用显著负面影响目的地形象[38]。Wu 和Shimizu 以日本地震为案例研究发现,灾害发生后,旅游者情感形象显著下降;而风险感知对目的地形象的影响同样显著,风险感知越弱,旅游者对目的地越信任,负面事件对目的地形象负面影响越小,相应地,风险感知越强,就越难进行形象修复[35]。基于以上分析可以认为,负面事件一方面会增强损害旅游者信任,另一方面也增强旅游者的风险感知,综合作用之下,目的地形象发生负向演变。

(2)旅游目的地在负面事件发生之后容易伴随舆情危机,而互联网,尤其是社交媒体,会放大负面事件的影响,使目的地形象受到更大冲击。刘丽等以汶川地震为案例的研究表明,在自然灾害发生时,负面事件的广泛传播促使旅游目的地面临更大的危机[39]。陈旭辉等研究“青岛天价虾”事件的网络舆论后认为,负面信息的负面偏差效应,即负面信息相较于正面信息更容易传播,是负面事件损害目的地形象的关键所在[40]。该结论与关新华等发现的“目的地的负面报道更容易传播”相呼应[33]。此外,周永博发现,人们在接收到负面舆论时,会倾向产生关于目的地的消极想象,这也会显著负向影响目的地形象[41]。因此,舆论危机发生后,由于存在的负面偏差效应,目的地的负面信息更容易传播,从而对目的地形象造成负面影响。

(3)发生负面事件后的形象修复是促使目的地形象演变的重要动力。董晓莉等研究发现,发生自然灾害型负面事件的旅游目的地只要修复良好,就不会对目的地形象有显著的负面影响[42]。胡家镜等认为,应进一步区分负面事件,以更好地应对,尤其是应对负面事件对目的地形象的影响要厘清前因后果,不能长期保持缄默[43]。而刘丽等则另辟蹊径,认为在负面事件修复期可以借机营销,宣传目的地恢复以及解决问题的能力,扩大目的地知名度,获得不一样的形象营销效果[39]。

综合来看,信息策略、来源策略与受众策略是目的地形象修复的有效策略。其中,信息策略集中解决目的地缺乏安全或旅游活动的负面形象。来源策略是指,通过质疑报道负面事件媒体的可信度来影响目的地的报道模式,但来源策略应实事求是,主要针对的也是谣言类信息。受众策略主要针对特定受众对旅游目的地与其相似的价值观、历史或文化进行宣传,以改善特定受众的目的地形象。Avraham 发现,在实践中,采用信息策略修复形象的方式较多,而采用来源策略与受众策略修复形象的实践较少[44]。但是,实践中也会将3 个策略结合使用,在此过程中,事件如何被讲述很重要。研究证实,负面形象修复以信息策略修复形象为主体,在其中渗透受众策略[45],适当采用来源策略是较为有效的策略[46]。陈劼绮等进一步研究认为,作为形象来源的一种典型信息策略,宣传片能传递不同的视觉信息,全景综述型旅游宣传片相较主题导向型宣传片更能显著改善和修复爆发负面事件的目的地的认知形象、情感形象、整体形象[47]。故而,传播正面信息、控制来源媒体与扩大目标受众是形象修复的有效手段[47]。

2.3 信息来源对目的地形象演变的作用

信息源主要分为内部信息源(旅游者的个人体验经历与存储的信息记忆)与外部信息源(家人与朋友的口碑、媒体、旅游网站等)两类[48]。对旅游者而言,目的地形象很大程度上是依赖个体所掌握的目的地信息。研究表明,属于内部信息源的旅游经验是情感形象的重要影响因素,丰富的经验积极影响情感形象[49]。而外部信息源的属性、数量与质量会显著影响目的地形象演变,信息越正面,质量越高,数量越多,就越容易让旅游者产生积极正面的形象,而对应的目的地形象也会良性演变,反之亦然。

首先,信息的正负面属性是影响目的地形象作用方向的关键。一方面,Bang 等研究发现,旅游者接触积极信息就能显著提升目的地形象[50]。Avraham 认为,积极信息在促进目的地形象由负面向正面转化的过程中发挥着重要作用[44]。Assaker和O’Connor 也证实了旅游目的地的良好口碑可以大幅缓解目的地形象遭受的负面影响[13]。另一方面,负面信息,例如电游中的暴力内容,则会对目的地形象产生负面影响[51]。此外,媒体的负面报道内容对目的地形象造成的消极影响也被证实[33]。这种负面信息的影响,甚至能够抵消世界杯本应给目的地形象带来的积极影响[27]。

其次,旅游者通过多种渠道寻找对自己有用的目的地信息[52],而信息质量是推动目的地形象的重要动力,信息质量不同,目的地形象的变化也有所不同[53]。除了单纯的信息质量外,信息内容与旅游者关注信息的类型匹配也十分关键,研究发现,与内容框架和旅游者关注重点不匹配的信息相比,信息的内容框架与旅游者关注重点策略类型之间匹配可以显著改善目的地形象[54]。Wong等也发现,并不是所有的电影都能对目的地形象带来有利影响,电影叙事性强,或演员越知名,促使旅游者认为电影质量越好,目的地形象提升程度越大[55]。总的来说,信息源的质量越高,越能促进目的地形象积极演变,相应地,劣质的信息不会对目的地形象演变带来显著影响。但值得注意的是,这里所谓的信息质量主观性较强,主要由人们自行判断是否符合自己的取向。

最后,关于旅游目的地的信息数量越多,越能促进目的地形象演变,而获取目的地信息受限越多,越可能使目的地形象负向演变。对目的地而言,信息的积累意味着形象的堆砌,研究证实,在媒体上出现频率越高的国家,其目的地形象越是鲜明,越会被视作潜在目的地[56]。一方面,高熟悉度能够显著提升目的地形象。对此,必须承认,信息并非越多越好,但即便是旅游者出现记忆饱和,热门的目的地形象依旧能被记住[57]。另一方面,如果目的地信息受到主观限制,则会对目的地形象产生负面影响[58]。总之,旅游者所获得的信息必然引起目的地形象的相应改变。在不考虑其他因素的情形下,信息源数量越多,引起的正面影响越显著,反之亦然。

2.4 个体差异①此处的“个体差异”并非只包括区分不同个体的内在的、附着于个体属性上的差异,如人口学特征、跨文化背景等。还包含对于个体而言的不同状态,如个人的行为、经验、特征等,是基于旅游者微观层面对目的地形象的演变因素的归类。对目的地形象演变的作用

(1)在游前、游中与游后的不同阶段,随着旅游者游览阶段的逐步深入,接收到的信息不断完善,目的地形象会持续改善。Lee 等发现,韩国旅游者在游后对中亚的目的地形象更积极,典型如“放松”的情感形象[59]。相似的研究结果还可见于Kim 等的研究[60]。针对刻板形象的研究也有类似发现,在游前、游后的比较过程中,刻板形象发生了不同程度的更新[61]。不仅如此,目的地的空间认知形象也会随着旅游阶段而演变,其中的动力因素是旅游过程中的视觉捕获与心灵感知,它们大大完善了目的地的空间认知信息[62]。此外,原生形象的调节作用也体现在旅游前后的目的地形象差异方面,Akhoondnejad 对伊朗入境旅游者的研究显示,目的地形象在游后变得更加积极,这或许是因为伊朗的原生形象较差,使旅游者在游前的期待较低[63]。

(2)旅游者接触的形象要素越丰富和深入,目的地形象就会越全面。这也意味着目的地形象在旅游者初游和重游时会发生演变,从研究成果看,形象要素是否得到更新和充实是目的地形象演变的主要因素[64],而旅游动机在此过程中发挥调节作用。具体来说,旅游者初游偏好单纯的游览观光,对基础设施的形象感知较强;重游偏好休闲娱乐,对娱乐设施的形象感知较强[65]。追求新奇的旅游动机会加大目的地形象的演变程度[66],如果重游者不具有类似的动机,对应的目的地形象也不会发生显著变化[67]。但这种调节作用也受到形象要素更新的影响,如果重游并不能捕获更多的形象要素,则目的地形象的变化并不显著[68],而如果从理论上分析,这种现象的根本原因在于目的地信息的获取。目的地形象在重游时的演变是因为接触的目的地信息更多,尤其是受主客交互的影响[14]。此外,旅游动机除了发挥调节作用外,对旅游目的地形象也有直接作用,例如公益与教育启迪、见证与灾区探寻等旅游动机对目的地形象有显著的正向影响[69]。

(3)人口学特征和跨文化背景会影响目的地形象的演变情况。Tasci等发现,受教育程度不同的旅游者在目的地形象的多维度和复杂性上存在显著差异[56]。王朝辉等证实了大型活动中性别与婚否在感知形象的强度上存在不同,女性较于男性具有更高的感知强度,已婚群体显著高于未婚群体[29]。同时,谢雪梅等的研究也发现,不同性别的旅华旅游者认知形象存在显著差异[70]。张高军等总结了当代中国50 后到90 后之间旅游者的目的地形象差异,发现随着年龄增长,目的地形象更趋积极[71]。Li 等研究也发现,国家形象演变在年龄之间的显著差异,具体表现在年长者对国家形象具有更温和与缓慢的变化[37]。陈奕滨等也发现,高/低不确定性规避的旅游者的情感形象与整体形象虽然有共同性,但认知形象部分维度有影响[72]。以高/低不确定性规避和个人/集体主义为切入的研究同样证实了文化背景对目的地形象演变的影响,具体表现在目的地形象在低个人主义与高不确定性的旅游者中更容易发生显著改变,因为他们更有可能使用多种信息源[73]。

(4)空间和心理距离因素能够调节目的地形象的演变过程,同等条件下,距离越近,目的地形象的演变越明显。大型赛事活动本会对目的地形象演进存在促进作用,但Liu和Gratton的研究却表明,大型体育赛事对部分国际旅游者而言没有明显的形象演变效应[74]。罗秋菊和杨云露比较境内外旅游者对广州举办亚运会前的形象研究结果也表明,境外旅游者对广州的形象并没有明显演变,依然较为模糊[25]。邓宁等认为,境内外旅游者对目的地形象的关注点不同,距离因素导致近程旅游者对目的地的期待更高,这更容易促进目的地情感形象的演变,尤其是负向演变[75]。此外,心理距离也会影响目的地形象的演变过程,心理距离越大,目的地形象演变程度越小[76]。

(5)涉入度在目的地形象的演变过程中既发挥直接作用,又发挥调节作用,涉入度越高,目的地形象演变趋向于越剧烈。究其原因,或许是因为涉入度决定旅游者对目的地形象的感知程度[77]。马向阳等则以重要性、愉悦价值和象征性作为衡量涉入度的维度进行研究,发现涉入度能够提高目的地的文化认同程度,从而促进目的地形象演变,目的地形象得到提升[78]。Lee 和Jan 将涉入度拆分为个人涉入、文化涉入和场所涉入,衡量其对目的地形象演变的影响,再次证实了积极涉入对目的地形象演变有积极影响[79]。虽然,上述两项研究使用的涉入度测量维度不同,却一致证明了涉入度对目的地形象演变的作用。此外,相关研究还表明,涉入度不仅直接影响目的地形象,还能调节其他因素促进目的地形象演变的程度,典型如大型体育活动对目的地形象演变的促进作用,可见于Rojas-Méndez 等以世界杯为案例的研究[28]。同时,目的地形象越正面,旅游者涉入度也越高[80]。

2.5 目的地形象受时间一维单向性支配的自然演变

目的地形象随时间变化的自然演变是长期且缓慢的,无论大型活动抑或是负面事件对目的地形象的冲击剧烈与否,这种影响在事后都会逐渐衰减,相应地,目的地形象也随着时间单向推进而缓慢演变,具象的形象逐渐衰退模糊,形成更加稳健的刻板形象。首先必须承认,形象的时间效应是长期的,日本核电站泄露后,中国台湾潜在旅游者对日本的形象发生了显著变化,这种形象焦虑在灾难之后长期存在[81]。其次,目的地形象整体具有稳定性,因此演变是缓慢的[82]。同时,形象随时间的演变是必然,而这种必然通常会表现为形象的衰减。Wu和Shimizu 研究发现,日本的自然灾害虽然短期内造成巨大影响,但这种影响随着时间的推移会逐渐减小[35]。在形象衰减的同时,潘文焰认为存在一种后续延伸效应,即随着旅游者离开目的地,对目的地的关注程度也在下降,旅游目的地的固态信息逐渐被淡忘,但背后的文化内涵以及情感等柔性形象信息依旧印记在旅游者记忆深处[23]。Chen 等的研究与此呼应,他们对一组马拉松体育旅游者进行了20 个月的观察后发现,情感形象衰退到一定程度后便会保持稳定,而意动形象会持续衰退[68]。从心理学的角度解释这一现象,或许是因为旅游者刚从目的地返回时,会对目的地进行有意识地加工,又因为人类记忆的时间效应,目的地形象自然会出现衰退,具象的形象元素模糊化,抽象的形象元素刻板化,逐渐形成更加稳定的刻板形象,这一过程虽然缓慢,但是一旦形成则非常稳定,因此,目的地形象随时间的自然演变也应受到关注。

3 演变模型

基于以上的编码结果与文献分析,围绕目的地形象演变这一核心范畴,建构目的地形象演变的影响机制模型,如图2所示。

目的地形象演变的过程从左向右,受时间一维单向性支配的自然演变贯穿目的地形象演变的全过程。具体而言,目的地形象一旦生成便较为稳定,又由于其具有主观性,遵循人的记忆规律,使目的地形象长期处于相对平衡的缓慢衰退状态。在这样的时间效应下,宏观与微观因素可能会跨越形象门槛、打破平衡,导致目的地形象发生较大的变化。然而,变化后的形象依旧服从于随着时间缓慢演变的规律,逐渐恢复到相对稳定状态。在这个过程中,目的地形象演变的主要宏观因素包括大型活动、负面事件与信息源;主要微观因素是个体差异。它们通过各自的任意一条路径对目的地形象演变发挥不同方向与程度的影响。路径中“+”“-”分别表示正向与负向的作用方向,每一条路径可以单一或叠加发生作用,但正负向作用不可抵消。同时,原生形象发挥着调节作用。此外,发挥调节作用的变量还包括个体的文化背景、心理距离和涉入度高低。在目的地形象的演变过程中,跨过形象门槛是促成目的地形象发生实质性演变的决定步骤。形象演变的门槛既立足于客观要素,也着眼于主观要素。本研究认为,目的地形象的演变是符合主客观要素共同作用下量变到质变的过程,既涉及目的地增加新的形象要素或原有的形象要素发生变化,也涉及个体差异。在跨过门槛之后,目的地形象随着时间的推移慢慢衰退,具体表现在目的地营销组织的投射形象与旅游者感知形象发生新的变化。

3.1 目的地形象演变过程存在3个重要的宏观因素

大型活动主要通过两条路径促进目的地形象演变。第一,举办大型活动能够推动目的地基础设施和环境建设,进而促进形象演变。第二,大型活动相关的营销工作促进形象演变。但第二条路径并不总是正向的,与大型活动无关的负面报道同样会促使形象负向演变。此外,原生形象能够有效调节大型活动对目的地形象演变的促进作用。若原生形象正面,则能与大型活动的正向作用起叠加正向效应;若原生形象较为负面,则会大幅度降低大型活动的正向作用,甚至导致大型活动举办无助于改善形象。因此,大型活动对目的地形象演进的促进作用并不总是正向和有效的。

负面事件主要通过3条路径促使目的地形象演变。第一,负面事件发生直接导致目的地形象负向演变;第二,负面事件会使旅游者产生不信任感,风险感知增加,进而促使目的地形象负向演变;第三,因形象修复策略使目的地形象再次发生演变。负面事件对目的地形象的影响是负面的,然而凭借负面事件发生后的高关注度,目的地可以借机通过传播正面信息、从媒体信息发布渠道切入、扩大精准受众等形象修复手段扭转形象负向演变趋势,从而有效扼制目的地形象的进一步恶化。由于负面事件依旧是形象发展的主要障碍,以形象修复为重要手段,是目的地形象遭受负面事件后重新建构的主要切入点。

信息源主要通过3 条路径促使目的地形象演变。第一,信息源的正向属性促进目的地形象正向演变,负向属性促进目的地形象负向演变。第二,信息源的质量高对目的地形象演变起正向作用,若信息源质量低则起的作用有限,不足以对目的地形象演变产生效应。第三,信息源数量多促进目的地形象正向演变,信息源数量少导致目的地形象负向演变。信息源有其客观的正负向属性,但是信息源质量与数量和旅游者的感知息息相关,二者边界较为主观,因此信息源对目的地形象演变的影响在一定程度是外界信息在旅游者内部持续投射与协商的历程。

总体而言,目的地形象演变是规律性与随机性相伴的过程,无论是哪种因素,其对目的地形象演变过程的影响都不是绝对的,任一因素发生或叠加都有可能造成目的地形象发生不同程度的演变。大型活动、负面事件与信息源与其各自的影响途径对形象的作用方向与程度都是目的地形象演变因素与过程互动的表现,使得目的地形象充满着演变的可能性。

3.2 形象门槛是目的地形象演变的准入关口

本文提出的形象门槛是目的地形象从量的变化到质的演变的准入关口。以形象门槛为基准,在跨越门槛前的目的地形象仅为量变,跨越门槛后才发生质变。正是因为形象门槛的存在,才导致一些研究结果发现,目的地产生了形象变化,而另一些发现形象没有变的原因,也是造成既有研究结论相左,同样的影响因素下出现演变前后两种状态的重要原因。由于演变的主观门槛与客观门槛中各个要素的多元关联性与开放性,形象演变的门槛总体呈现出动态特质,伴随各个要素的组合与分解,使得形象的量变到质变的演变不是单纯的正向积累过程,而是更加复杂的非线性演变。换句话说,如果要跨过形象门槛促成形象演变,必须同时触发形象演变的主客观门槛,此时,目的地形象也仅能完成量变。在此基础上,各个要素需要达到一定的强度,满足主客观门槛的条件,即客观门槛中目的地建构新的形象要素或原有的形象要素发生变化,主观门槛中旅游者感知形象发生变化,才能促成形象的质变。这一过程背后也隐含着影响因素引起形象变化至演变的必经途径,为预测目的地形象的演变奠定基础。

在微观尺度的人地关系下,主客观门槛一定程度上是对人地二元关系的投射,对应着“地的要素”与“人的感知”,面向地的要素的目的地形象要素的改变,作为环境刺激引起面向人的感知的旅游者感知形象发生变化[83]。地的要素是客观门槛中目的地的形象要素,人的感知是主观门槛中的旅游者感知形象,因此,目的地形象也可视作“地的要素”在“人的感知”上的呈现,目的地形象演变则是人地关系演变在目的地形象领域的表现。沿着这样的逻辑,地的要素与人的感知通过满足主客观门槛条件,即各自门槛中的相关形象要素发生变化,共同促进人地联结的目的地形象演变,这一过程是对人地交互结构性作用的展现,量变到质变的形象演变过程则是人地联结的地方性重构的高度凝练。当目的地形象随时间推移缓慢地自然演变时,时间是目的地形象演变的主导变量,地的要素的客观门槛中的形象要素与人的感知的主观门槛中旅游者感知形象变化较小,人地关系也在缓慢演变,处于相对平衡的状态。当地的要素和人的感知满足门槛条件时,比如目的地推出了新的旅游产品,或是旅游者对目的地的感性认识发生巨大变化,则会打破原有的由时间主导的相对平衡状态,目的地形象演变便从门槛前的量变转化为门槛后的质变。

总的来说,符合目的地形象演变的客观门槛的条件,是目的地建构了新的形象要素,或原有的形象要素发生变化,在人地关系中就是地的要素的更新与增加。一方面,目的地在不断变化,3 个外部宏观因素为目的地增加了新的符号,新的目的地形象与地的要素逐步建构,如大型活动的场馆成为目的地新的形象符号。另一方面,赋予地的要素更为多元的表征和意义,使其原有的要素拥有活化更新的力量,如属于外部信息源的旅游宣传片对目的地形象不同内容的丰富解释。

相较而言,目的地形象的主观门槛的条件更为复杂。目的地形象演变的影响因素促使拥有不同的主观要素的个体感知到形象的变化,与之相对应,在人地关系中即是人的感知在人地交互中的体现。相较于地的要素,人的感知在人地交互的过程中具有更独立的效应。具体表现为人口学特征(如性别、文化、年龄等)影响旅游者对目的地形象的感知程度,同时伴随着游览阶段的深入与重游、旅游者涉入度越高、地理距离越近,内部信息源不断更新等,目的地形象都会持续演变。因此,在此过程中,伴随各个影响要素叠加发生的可能性,个体在人的多样化的主观情感因素促进下,赋予了地方新的形象意义,强化人地联结,促进目的地形象的演变。

4 结论与讨论

4.1 结论

本文运用定性元分析方法总结目的地形象演变的影响因素,探究其演变过程中的影响因素与作用机制,尝试建构了动态多元化的目的地形象演变模型,主要结论如下。

(1)大型活动[20-21]、负面事件[43-44]与信息源[58-59]是促进目的地形象演变的宏观因素,是从目的地视角出发的影响因素,它们共有8 条不同的影响路径。三者通过各自的影响途径作用于目的地形象的演变。各个影响途径可以单独或叠加发生作用,主要影响表现在形象演变的方向与程度。

(2)个体差异是目的地形象演变的微观因素,是作用于旅游者的微观影响因素,主要包括旅游阶段[59-60]、初游重游行为[64-65]、人口学特征和跨文化背景[70-71]、空间与心理距离[74-75]、涉入度[77-78]等。个体差异对目的地形象演变的动力在于投射形象与感知形象之间的协商转换。

(3)在目的地形象的演变过程中,原生形象好坏[25-26]、求新求异动机强弱[66-67]、不确定性高低和个人/集体主义[72-73]、涉入度高低[77-78]能够发挥调节作用。

(4)时间的一维单向性[81-82]是目的地形象演变的基础变量,它决定着形象必然发生缓慢的演变。在自然演变过程中,具象的形象日益衰退,最终归入刻板形象。

(5)目的地形象演变存在门槛效应,能否跨越形象门槛决定着目的地形象变化是否完成由量变到质变的过程。因为形象门槛的存在,学界才产生结论分歧。形象门槛中,客观门槛着眼于形象的增加与更新,主观门槛主要是旅游者感知,二者分别对应着人地关系中地的要素与人的感知,跨越门槛意味着人地联结的加强。

总之,大型活动、负面事件、信息源构成目的地形象演变的主要影响主体,沿着各自的影响途径推动目的地形象演变,这种影响积累到一定程度后,跨越形象门槛促成形象演变,这个过程体现着目的地形象量变到质变的飞跃,对推进目的地形象研究和实践有着重要意义。

4.2 讨论

目的地形象演变的单个因素研究已取得一定成果,但系统化的整合研究较少,学界一直呼吁在该领域进行深入研究[5-6]。本研究正是一种尝试,通过引入定性元分析方法,试图更加综合、全面地描绘目的地形象演变的完整过程。经过系统梳理,初步厘清了各个因素的作用过程与相互关系,将复杂多元的影响因素放在同一个机制下反映目的地形象的演变,回答了什么因素能够影响目的地形象发生什么样演变的问题。

此外,现有研究表明,同样的目的地形象影响因素对目的地形象演变促进或无效的现象同时存在[24],尚未有理论能较好解释这种结论相左的现象,基于此,本研究提出了形象门槛的概念,在理论上为解释形象的演变现象提供了一个新的视角。目的地形象的变化无法跨越门槛,则不存在形象演进,只有跨越了形象门槛,目的地形象才会发生质变,发生演变。因此,当前目的地形象演变的过程机制尚不能建构完善的理论框架,本文认为存在以下可能的方向与议题有待后续研究补充。

第一,在形象门槛研究方面,宏观和微观层面还有许多问题有待分析。在宏观层面上,一方面,本研究认为目的地形象演变过程中存在形象门槛,同时解析了它在目的地形象演变过程中的重要性,但形象门槛的内涵以及主客观门槛的具体表现还需要系统梳理,如何利用人地关系和系统突变理论更好地解释形象门槛的形成具有重要意义。另一方面,未来或许可以基于人地联结及系统突变的角度将形象门槛细化为主客观门槛进行研究。微观层面需要深入分析形象门槛与目的地形象演变影响因素及其途径之间的关系,以及演变过程中形象门槛的阈值、形象门槛的具体标准、目的地形象由量变到质变跨越形象门槛发生演变的关键节点等,需要相关实证研究的检验和证实。

第二,本研究提出的目的地形象演变与作用机制模型有待实证研究的进一步支撑。定性元分析是对已有文献结论的整合性阐释,进而构建与创新理论[17]。所以,本研究结论都还需要更直接的实证研究证实或证伪,未来研究可系统检验8 条形象演变路径是否成立。

第三,目的地形象演变的影响因素与作用机制仍需进一步深入研究。本研究总结了目的地形象演变的影响因素、作用过程。但这还不能清晰地解释各个变量对目的地形象演变的影响程度和动力机制。现有目的地形象演变多为定性研究,也需要结合定量研究夯实研究结论的可靠性。此外,目的地形象演变的动力机制与影响因素可能并不一致,即使有相似部分,呈现的形式也会有所不同,如动力机制可能包括政府发展目的地的需要,体现在影响因素中则是大型活动作为自变量对目的地形象的影响。