北京金中都城墙遗址2019—2020年发掘简报

2023-12-01北京市考古研究院北京市文化遗产研究院

北京市考古研究院(北京市文化遗产研究院)

〔内容提要〕 2019—2020年,北京市考古研究院对金中都外城西、南城墙遗址进行了考古发掘,首次正式揭露了金中都外城的防御体系,包括城墙、马面、护城河等遗迹,不仅确认了它们的形制结构、营建方式和防御功能,同时,通过考古层位学关系确认了金中都外城的营建和使用、沿用和被废弃的变迁历程。遗址中出土有残瓷片、“官”字款砖、石礌等,为研究金中都的社会生活提供了依据,也凸显了金中都的外城防御和皇家属性。

2023年是金中都建都暨北京建都870周年。金中都作为金朝都城始于贞元元年(1153年),金帝完颜亮从黑龙江金上京迁都至燕京(今北京),改称中都。至金宣宗贞祐二年(1214年),在蒙古军攻打之下,金朝都城又从金中都迁至河南开封的汴京城。金中都作为金朝都城历时62年,开创了金朝飞速发展的新阶段,是金朝最重要也是政治、经济、文化发展最为鼎盛时期的都城。同时,金中都拉开了北京作为一国之都的新篇章,确立了北京在我国古代都城发展史上的重要地位。

金中都遗址位于现北京市西南部,主要区域横跨西城区和丰台区,外城周长18.69千米,基本呈方形,面积约25平方千米。地表以上的城墙遗迹在20世纪初至50年代调查时,尚有较多残存,其中,尤以西、南城墙遗迹保存稍好。20世纪80年代调查时,地表以上仅存3处城墙遗迹,均位于外城西南区域,分别是西城墙高楼村段及南城墙凤凰嘴段和万泉寺段,在今北京市丰台区,1984年公布为北京市文物保护单位。

一、发掘概况

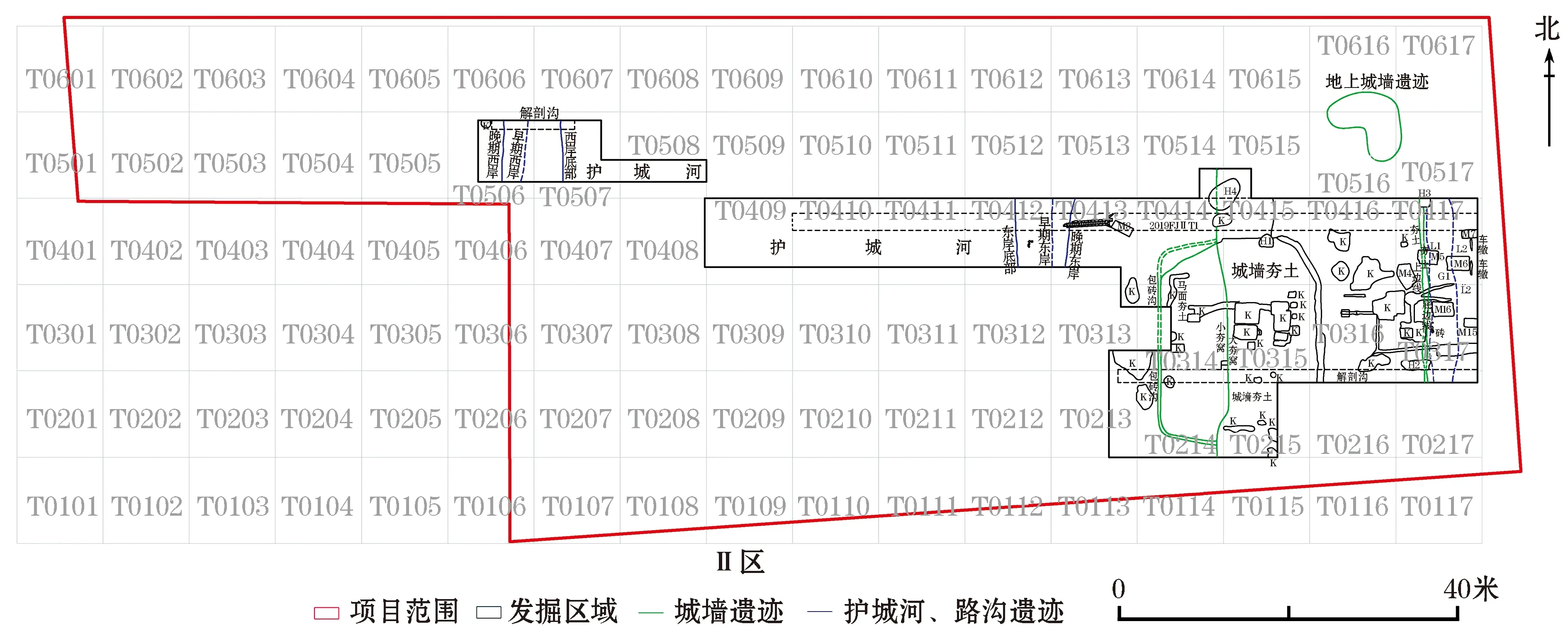

2019—2020年,为配合丰台区文旅局对金中都城遗址的保护和展示工作,经国家文物局批准,北京市考古研究院(原北京市文物研究所)在外城南城墙(Ⅰ区)和西城墙(Ⅱ区)及周边开展了两个年度的考古工作,共计发掘面积2900平方米(图一)。

图一 2019—2020年发掘位置图

2019年8—12月的工作主要是掌握金中都城墙遗址地下遗迹的保存状况,采用探沟发掘法,围绕地表残存的两段城墙遗迹共布设7条探沟,发掘面积900平方米。其中,在南城墙发掘区(Ⅰ区)布设探沟6条,分别是垂直于城墙遗迹走向的南北向探沟2019FJⅠT1~T4,以及平行于城墙遗迹走向的东西向探沟2019FJⅠT5、T6。在西城墙发掘区(Ⅱ区)布设1条垂直于城墙走向的东西向探沟2019FJⅡT1。通过2019年的发掘,基本了解了两个发掘区地下城墙遗迹的分布和保存状况。

2020年9—12月的工作是在2019年发掘成果基础上开展的,共布设探方和探沟27个,发掘面积2000平方米。其中,在南城墙发掘区(Ⅰ区)重点选取西南、东南和中北部3个区域进行布设探方发掘,明确了南城墙地下夯土遗迹的南、北缘,以及与城内顺城街道路交接处的结构、布局,通过解剖工作了解了南城墙的基部处理、夯层结构、夯窝规格等内容。西城墙发掘区(Ⅱ区)重点在西、南两个区域进行考古工作,完整揭露了金中都外城的城墙体系,包括西城墙的两个边界、护城河的两个岸边,以及城墙外的马面遗迹和城内的顺城街道路遗迹等,通过遗迹解剖了解西城墙的基部处理、城墙结构、马面形制、护城河堆积,以及各遗迹之间的相互关系等(图二;图三)。

图二 南城墙发掘区(Ⅰ区)总平面图

图三 西城墙发掘区(Ⅱ区)总平面图

二、地层堆积

两个发掘区地层大致可分为6层,早于城墙遗迹的堆积有3层(①、②、③),晚于城墙遗迹的堆积有3层(④、⑤、⑥)。其中,南发掘区(Ⅰ区)第③层仅在局部区域有发现,第④层分布不均匀,个别区域未见。西发掘区(Ⅱ区)未见第⑥层。其他地层在两个区的分布情况基本相对应,出土遗物面貌也基本一致。下面以2019FJⅠT1探沟的地层堆积情况介绍如下。

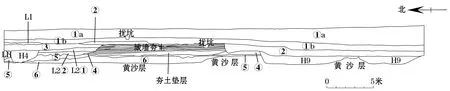

2019FJⅠT1探沟位于万泉寺南城墙遗址发掘区(Ⅰ区)的最东部,呈南北向,与南城墙地上遗迹走向相垂直。探沟长45、宽2.5米,发掘总深度4.2米。该探沟内发掘至金代城墙和路面后,向北进行扩方,并对整条探沟进行解剖工作。地层共分6层,以探沟东壁剖面介绍如下(图四)。

图四 2019FJⅠT1东壁剖面图

第①层:厚1.25~2.8米,根据包含物不同又可分为①a、①b两层。①a层厚0.9~2.1米,为现代垃圾层及基础堆积,含大量煤渣、砖砌基础、水泥路面等。①b层厚0.3~0.85米,为黄褐色现代垫土层,土质较疏松,包含物有少量煤渣、砖块、青花瓷片、白地黑花瓷器残片、青釉瓜棱碗残片、陶片,以及近现代白釉瓷碗残片等。该层下发现的遗迹有清代道路2019FJⅠT1L1。

第②层:距地表深1.6~3.3米,厚0.1~0.95米,该层在探沟内北半部及城墙夯土之上有分布,在探沟南部该层明显叠压并打破夯土城墙,土质呈黄褐色,较疏松,含有少量炭灰颗粒、炉渣粒、烧土粒、碎陶片,出土物有较碎的布纹瓦片、沟槽纹砖残块、绳纹砖残块、青花瓷片,以及青釉、黑釉、白釉瓷器残片等。该层下发现的遗迹有清代灰坑2019FJⅠT1H9,以及夯土城墙遗迹2019FJⅠT1Q等。

第③层:距地表深1.7~1.8米,厚0~0.7米。该层只在探沟的北半部,即城墙夯土的北侧(城内)有少量发现,在夯土城墙南侧(城外)未见分布。土色呈灰褐色,稍松散、较杂,含大量炭灰、炉灰、红烧土及白灰颗粒等。出土物有绳纹砖残块、沟槽纹砖残块、素面砖残块、布纹板瓦、筒瓦残片、红陶片、灰陶片、兽骨等,瓷片有黑釉带系瓷罐残片、青釉瓷片、青釉剔花瓷器残片、白地褐彩瓷器残片、钧瓷残片等。出土铜钱包括“开元通宝”“大定通宝”“天圣元宝”“志平通宝”“元祐通宝”等。该层下发现的遗迹有2019FJⅠT1L2、2019FJⅠH4。

第④层:距地表深2.8~3米,厚0~0.2米。该层在探沟内只有少量分布,北侧被2019FJⅠT1Q、2019FJⅠT1L2叠压、打破,仅存局部,南端在夯土城墙2019FJⅠT1Q及第②层下有少量发现,且被清代灰坑2019FJⅠH9打破。土色为红褐色胶泥块夹杂黄色沙土,土质稍硬,较为纯净,包含有少量红烧土、白灰、炭灰颗粒等。出土有青釉、白釉曲腹瓷碗残片。城墙起建于该层之上。

第⑤层:距地表深3~3.9米,厚0~0.6米。该层在探沟内分布较均匀,北部被金末至元代灰坑2019FJⅠH4打破,南部被清代灰坑2019FJⅠH9打破。土色呈深褐色,胶泥状,土质较硬、较为纯净。含少量炭灰颗粒。未见遗物。

第⑥层:距地表深3~3.5米,厚0~0.75米。该层只在探沟中部以北有分布。为青灰色沙质土,土质较硬、纯净。含零星炭灰颗粒等。

⑥层以下即为纯净的黄沙层分布,距地表深6.9米左右探至卵石层。

根据各层位下开口的不同时期遗迹,以及地层中出土的典型器物分析,第①层为近现代生活垃圾层,第②层为清代堆积,第③层为金末至元代的文化堆积,第④层年代在唐至辽代,第⑤层年代大致为汉代,上限可到西周时期,第⑥层以下沙石层的年代当在商周之前,第⑥层年代可能比此稍晚。

三、主要遗迹

2019—2020年金中都城墙遗址发掘工作,共揭露各时期遗迹计46处,其中,与金中都城址相关的金元时期遗迹11处,包括6处夯土城墙遗迹、1处马面、1处护城河、3条道路;唐、辽、元和明清等其他时期遗迹35处,包括墓葬、灰坑、道路等。下文重点介绍与金中都城关系最为密切的城墙、马面和护城河遗迹。

(一)城墙

2019—2020年发掘的6处夯土遗迹中,南城墙发掘区(I区)有5处,连续的城墙基部最宽处残存仅14.6米(2019FJⅠT1Q),城墙遗迹保存最高约1.84米(2019FJⅠT2Q),其他几处城墙遗迹仅残存2~4层夯土,残高0.1~0.4米。2019年的发掘在多条探沟(2019FJⅠT1、T3、T4)内找到了南城墙的北边界,以及与城内街道路2019FJⅠT1L2的相交接处。2020年在2020FJⅠT0202探方内基本确认了南城墙的南边界,从而判断南城墙夯土遗迹的基部宽度为24.5米。西城墙发掘区(Ⅱ区)揭露夯土遗迹1处,2019年找到了城墙的东侧边界,残存墙体最宽处为18.05米,最高处残存9层夯土,高约1.2米。2020年的发掘找到了城墙的西边界,确认了城墙基部的完整宽度为24.15~24.6米,并在西城墙西侧发现了1处马面遗迹。

1.南城墙遗迹

这里重点介绍2020FJⅠT0409~T0410(下文简称T0409~T0410)及2020FJⅠT0505~T0510(下文简称T0505~T0510)探方内发现的南城墙遗迹,主要集中在T0409~T0410探方北部,最高处存有1.8米,夯土上部距地表深0.4米;T0505~T0510探方南部的夯土仅存最下部垫层,厚约0.1~0.2米,由于遭晚期破坏严重,距地表深2.3~2.5米(图五)。

图五 T0409~T0410及T0505~T0510南城墙遗迹平、剖面图

T0409~T0410残存夯土较为连贯,清理长度20米,东西两端分别延伸至探方外(图六)。夯土墙体上部南北残宽2.35~5、底宽4.2~6.9米,最下部有平整的垫层。城墙夯土最高处1.85米,最上层夯窝非常清晰,尤其在T0409西北和T0410东北的分布特别整齐,夯窝较大,直径约10~12、深5~8厘米,1平方米内大致有夯窝6排6行,约36个(图七)。清理出的夯窝壁面光滑,大部分夯窝还可辨识出两层夯面,应为重复施夯所致。T0409和T0410中部夯窝较为零散,小的直径3~5、深3~5厘米,个别只见2~3厘米的小窝层面。清理出的夯窝有圜底和尖底两种,应为不同夯具施夯而成。

图六 T0409~T0410南城墙遗迹局部(东北→西南)

图七 T0409~T0410南城墙夯窝局部

在T0409~T0509探方东壁对该处城墙墙体的解剖(解剖沟1)显示,残存夯土墙体呈梯形,底宽上窄,上宽2、底宽5.15、残高1.7米,夯土垫层底宽10.4米。共分夯层15层,每层厚5~15厘米不等,其中,上部两层夯土为红褐色胶泥土掺杂沙质颗粒土的花土,质地坚硬,层面上夯窝清晰,清理时有的可一次性揭起夯窝内半圆球状的填土块。第三层夯土,土质较杂,为浅黄色沙质土掺杂褐色含大量的炭灰、红烧土颗粒的生活垃圾土。第四、第五层为浅黄色的沙质土,土质较纯净,含有较少的炭灰、烧土、白灰颗粒等。第六、第七、第八层为浅灰色沙质土,较纯净,含零星的炭灰及白灰颗粒。第九层以下夯土土质较纯,为浅黄色沙质土,含有很少的炭灰颗粒等。从夯层结构看,夯层六层以上层面清晰,而且层面上夯窝明显,六层以下夯层层面平整,没有明显夯窝迹象,而且越向下夯层越厚。在夯层底部还有一层厚0.1~0.35米不等的浅红褐色垫土层,土质稍为疏松,含有零星的红烧土、炭灰颗粒,并掺杂有浅黄色沙质土颗粒。垫层上部较为平整,下部与第④层堆积的交界面有起伏,推测垫层当是修筑南城墙时的平整层。

在T0409和T0410夯土墙体的北侧发现有宽0.1~0.8米,呈西宽东窄长条状的后期补筑夯土,西端沿原墙体夯土延伸出探方,东至距T0410探方东壁1.8米处消失,清理长度17.5米。补筑夯土土色较杂,呈浅褐色花土,含有较多的炭灰、白灰、红烧土颗粒,质量明显不如原墙体夯土。补筑夯土与原墙体夯土衔接处为斜坡状,补筑夯土直接贴在原墙体上,最宽处0.8米,下部有一层厚0.15米左右的浅黄色接近原墙体土色的堆积层,推测是原墙体塌落后未清理干净而直接又在其上二次补筑。补筑夯土高约1.4米,大致可见13层夯层,每层厚薄不均,层厚10~20厘米。上层清理出较为稀疏的圆形圜底夯窝,清理时夯窝壁较光滑平整,直径5~8、深3~4厘米(图八)。补筑夯土中包含有较碎的黑瓷片、白瓷片、陶片及残碎的布纹瓦片等,另出土1枚残“开元通宝”铜钱。此外,夯土垫层和城内街道路L2交接处下发现1座辽代墓葬2020FJⅠM19。

图八 补筑墙体夯窝局部

T0505~T0510探方南部大部分区域仅残存夯土底部垫土,南北宽约1.1~4.1、厚约0.1~0.2米,北端与城内街道路2019FJⅠT1L2南端正好相接。只有T0506西南角和T0507东南角在底层垫层上尚残存0.1米厚的夯土层。

为了对墙体结构有充分的认识,我们在T0410~T0510探方东壁也对这处墙体进行了解剖工作(解剖沟2)。墙体残高1.85米,上部距现地表0.4米。截面呈梯形,底宽上窄,上宽3.4、底宽8.4米,夯土垫层南北宽约9.9米。可见夯层14层,夯层厚度5~18厘米。夯土土质与西侧解剖沟1相同,墙体夯层特征一致,上部6层夯层面间的夯窝痕迹较明显,下部夯层面较为平整,基部垫层稍薄,厚约0.07~0.15米。该处墙体南北两侧未发现二次补筑迹象。在垫层下发现有2处早期灰坑,打破第④层土,包含有动物骨骼、黑色炭灰粒、碎瓦片等(图九;图一〇)。

图九 解剖沟2东壁剖面(西南→东北)

图一〇 解剖沟2西壁剖面(东北→西南)

2.西城墙遗迹

这里重点介绍2020年发掘的西城墙遗迹,主要分布在2020FJⅡT0215、2020FJⅡT0315~T0317、2020FJⅡT0415~T0417(下文简称T0215、T0315~T0317、T0415~T0417)等7个探方内(图一一)。发掘南北长度30米。夯土保存最高处在T0416和T0417探方北部,距地表深0.7米,T0415探方北部夯土遭晚期破坏严重,距地表深1.9米。2020年的发掘找到了这处城墙遗迹的东、西边界,西边界与外侧的马面遗迹相接,保存完整;东边界与城内街道路2020FJⅡL3的西端相接(图一二)。

图一一 西城墙T0214~T0215、T0314~T0317、T0414~T0417探方全景(东北→西南)

图一二 西城墙T0214~T0215、T0314~T0317、T0414~T0417平、剖面图

该处城墙遗迹上部被大面积的近现代扰坑、扰沟,以及晚期地层多处、多次打破,所以揭露出的夯层面并不在一个层面上。该处夯土为红褐色胶黏土,内含有零星烧土颗粒、炭粒、白灰粒、料姜石等。由于揭露的夯层面不同,夯窝的大小、排列也有一定差异,大致可分为两种规格,形制均为圆形圜底状。最大的夯窝直径约10厘米,以8厘米较多见,深3~6厘米,夯窝清晰,脱边明显,排列较为整齐(图一三),主要分布在T0416探方内,此处也是西城墙发掘区夯土保存最高的地方,残高1.2米,局部解剖可见9层夯层,夯层厚10~15厘米,夯土最底层铺垫黄色沙质土的现象较为明显。数量最多的夯窝直径约5~8、夯窝深约2~3厘米,这种规格的夯窝在T0215探方内东北部、T0315探方内西南部、T0316探方大部分区域、T0317探方南部、T0415探方南部、T0417探方西部等区域均有大量发现,是本次发掘西城墙遗迹中最常见的夯窝规格。就揭露的3层夯面看,夯窝的大小、深浅不尽相同,每层的夯窝密度也不完全一样,分布不均。整体来看,小规格夯窝分布较为密集,间距较小,1平方米内大致有夯窝140~180个;大规格夯窝排列较整齐,间距更大,密度相对稍小,1平方米内大致有夯窝60~80个。

图一三 西城墙遗迹大夯窝局部

在T0215~T0217一排探方的北壁对该处城墙遗迹进行解剖。夯土遗迹剖面呈梯形,底宽上窄,上宽约22.8~23.6、底宽24.15~24.6、残存高度为0.58~1米。保存最低处有5层夯土,最高处有7层,夯层厚度不均,约8~18厘米,以10厘米左右的厚度居多。夯土上部2层为红褐色胶泥质土,并掺杂料姜石,夯土土质坚硬、密实。下半部为黄褐色沙性土,掺杂红褐色胶泥土及小料姜石。清理时,在多数夯层交界面上能明显观察到一层黄色细沙土,且有很薄一层红褐色水锈钙化层,推测当时可能是为了让每层夯土不粘连而有意铺撒的黄沙土,由于沙土亲水性强,长期而形成红褐色水锈钙化层。

城墙遗迹最底部未见明显的垫土层,但夯土底部与④层交界面上可见明显凸凹不平的施夯痕迹,较为坚硬,推测是当时平整④层地层土时施底夯所致。向西的马面遗迹底部处理与墙体相同,且两者相交接处④层地层土的上面未见其他二次加工痕迹,据此推测当时墙体与马面的基部处理是同步进行的,只是在马面基部的最西端见有向下取④层土的浅沟槽,可能是当时所做的基础铺垫或平整准备。从剖面上可见,墙体夯层与马面遗迹的夯层有一定的错位,且马面的夯层叠压在墙体上部,说明马面与墙体应该不是一次夯筑而成,当是先建城墙,后建马面的工序。在夯土墙体的东端局部见有土色为浅红褐色、土质较为细腻松软、夹杂有夯土块的堆积,疑似城墙东边缘的后期塌落土堆积。

(二)马面

2020年发掘的西城墙外马面遗迹主要分布于2020FJⅡT0214、2020FJⅡT0314和2020FJⅡT0414等3个探方的大部分区域,以及2020FJⅡT0215、2020FJⅡT0315和2020FJⅡT0415的西侧部分(图一四)。

图一四 马面遗迹俯视(上北下南)

残存的马面遗迹上部遭后期扰坑、扰沟及大树根茎等破坏,距现地表深1.1米。平面上,马面遗迹大致呈圆角梯形。西侧夯土南北向边界较直,北部破坏,南北残长18.5米,可复原长度约20.8米;马面东侧夯土错层压在墙体夯土上,由于城墙揭露层位深浅不一,所以马面遗迹东侧边界并不直,南北长约23.6米。揭露的马面遗迹最宽处东西约7.8~8.2米。马面西南呈弧形转角,东南与墙体相连处近直角,西北部被晚期地层打破。在马面外侧发现一周包砖沟痕迹,西南弧形转角较为清晰,包砖已被晚期破坏、取用,仅留下砖沟的痕迹,宽约0.28~0.32米,深约0.2~0.25米。

马面夯土较墙体夯土颜色稍浅,为浅红褐色黏土,掺杂有黄色的沙质土块及小料姜石。夯土土质密实、坚硬,包含有少量白灰、红烧土、炭灰颗粒等。清理出的现存夯层面上布满密集的夯窝(图一五),直径为2~3、深约1~2厘米,普遍小于城墙墙体夯土上的夯窝,且排列比较杂乱,特别是在马面的北半部夯窝密密麻麻,均较浅,与墙体夯层面上分布的大夯窝之间能够明显观察出一条分界线。马面遗迹的剖面基本呈倒梯形,上宽下窄,顶宽8.2、底宽7.2、残高0.5~0.7米,残存夯层有4~6层,厚约6~16厘米。

图一五 马面遗迹小夯窝局部

(三)护城河

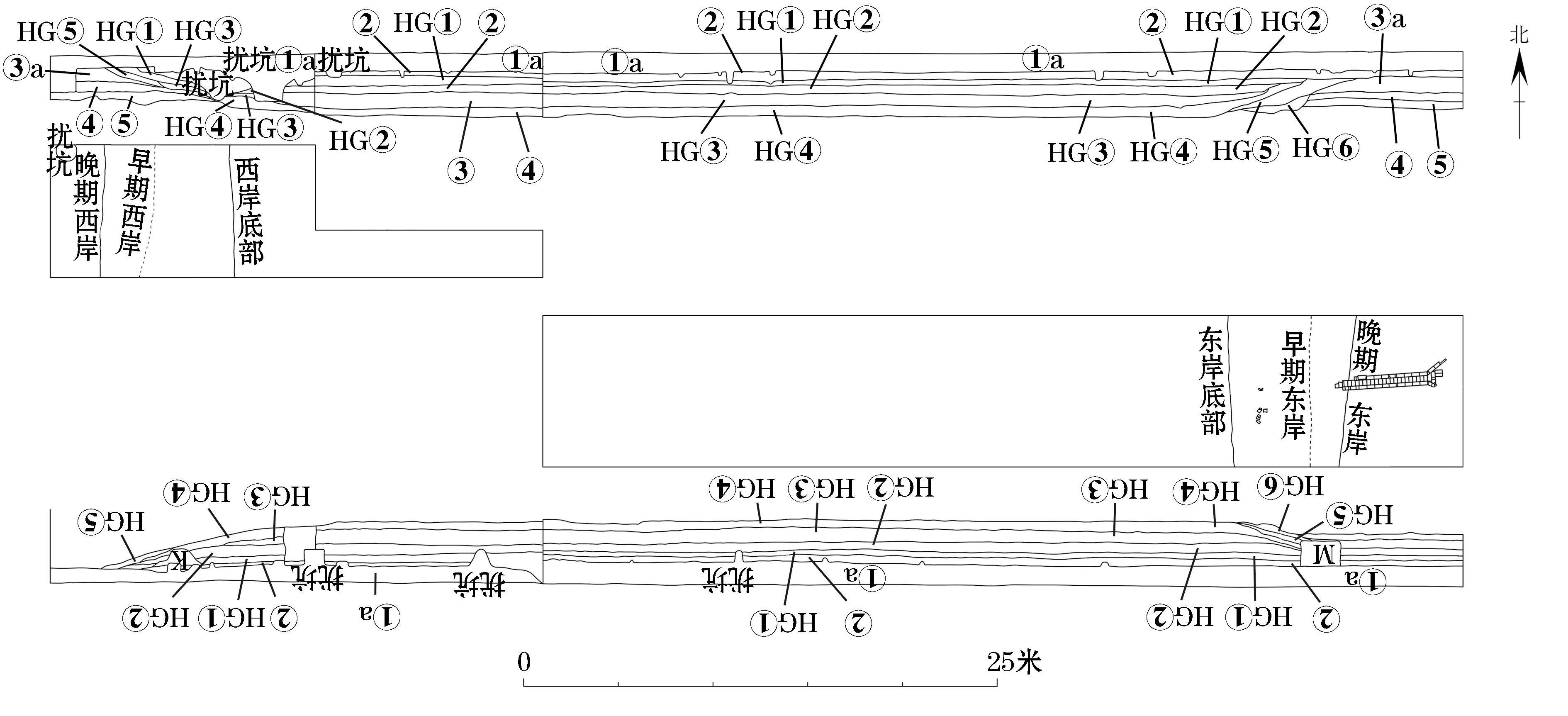

发掘的护城河遗迹位于西城墙遗迹以西约17~19米。根据东西两岸的文化层堆积可将其划分为早、晚两期河岸(图一六)。

图一六 护城河(HG)平、剖面图

早期河岸叠压于第③a层地层下,打破第④、第⑤层地层堆积,东距西城墙遗迹19米,开口距现地表深1.75~2.25米。可能与距离城墙较近、人类活动较少,抑或是被晚期地层叠压破坏等原因,早期岸边堆积不明显。河岸堤坡呈缓坡状内收,不甚平整,上开口东西宽61.5、底宽52.5、深约1.05米。晚期河岸叠压于第②层下、第③a层上,东距城墙遗迹16.6~17.5米,开口距现地表深1.3~1.5米,上口宽65.8、底宽52.5、深2~2.6米。晚期护城河沿用了早期的河道,只是堤岸更向外拓展,堤坡更加斜缓,相对早期更平整,且堤坡上发现有零散素面青砖铺垫(图一七;图一八)。

图一七 护城河东岸堤坡(西→东)

图一八 护城河西岸堤坡(东→西)

河道内堆积共分为6层,其中HG⑥为早期堆积,厚0~0.4米,为红褐色胶泥土,土质黏硬,包含少量的烧土、炭灰颗粒等,出土遗物极少,见有商周时期陶鬲的足部残片。HG⑤仅见于堤坡上,厚0~0.8米,为黄褐色沙土夹杂大量褐色黏土块,土质疏松,包含较多碎石,出土零星青砖碎块,并出土1件可复原的白釉瓷碗。HG④层厚0~0.65米,为红褐色胶泥土,土质黏硬,含有大量植物根茎及螺壳等。

出土白瓷碗残片,钧釉瓷盘残片,黄釉瓷瓶残片,素面灰陶片等。HG③层堆积厚0~0.85米,为黄色淤沙土,夹杂红褐色淤积胶泥层,土质松散,较纯净。HG②层堆积厚0~0.6米,土色为黄褐色沙土,土质疏松,包含少量烧土、白灰颗粒、青砖碎屑等。HG①层堆积厚0~0.56米,土色浅灰褐色,土质较疏松,出土青花瓷碗残片及早期陶瓷片等(图一九)。

图一九 护城河河道东段(东→西)

四、出土遗物

此次发掘的城墙遗址出土遗物较少,以瓷片为主,器物形制包括瓷碗、瓷盘、瓷钵、瓷罐、鸡腿瓶等,另外还有沟纹砖、板瓦等建筑构件、作战用具石礌,以及不同时期的铜钱等。其中,唐、辽代遗物主要出土于城墙夯土和第④层地层中,金、元时期遗物主要发现于护城河晚期堆积及第③层地层中。地层中出土的瓷器部分能够复原,城墙夯土中的遗物均为碎小的残瓷片。挑选代表性遗物介绍如下。

瓷碗 6件。2020FJⅠT0410解剖沟④∶2,可复原。敞口,尖唇,曲腹,饼足内凹。白釉微泛灰,釉下施白化妆土,釉面有细小冰裂纹,内满釉,外施釉至下腹部。内底残留2个椭圆形支垫痕。灰夹砂胎。口径11.2、底径5、通高7厘米(图二〇,4;图二一)。2019FJⅠT6④∶4,可复原。敞口,圆唇,曲腹,饼足内凹。青釉,釉色莹润有光泽。内满釉,外施釉至下腹部,边沿处有流釉痕,内底及流釉处釉呈酱色。内底3个较大支垫痕。灰白夹砂胎。口径11.8、底径5.2、通高7.2厘米(图二〇,8;图二二)。2020FJⅡHG⑤∶1,可复原。敞口,卷沿,圆唇,弧腹,圈足,内底较深。白釉,釉下施白化妆土。内底有宽1.5厘米的涩圈,腹中部残留两组各六点酱彩。外部施釉至腹中部,边沿有流釉痕。粉白胎。口径23.6、足径8.5、通高7.5厘米(图二〇,3;图二三)。2019FJⅠT2Q∶2,残片。残剩口沿及腹部部分。敞口,尖圆唇,曲腹。青釉,色泛黄,釉下施白化妆土,内满釉,外至下腹部,口沿及上腹内外均有大面积脱釉。施釉边沿有流釉,流釉较厚处呈酱色。灰白胎。残宽7.3、残高6.9厘米(图二四;图二八,3)。2020FJⅠT0409Q∶1,残片。仅剩底部部分。矮宽圈足,足底较平、较浅。白釉,釉面有小气泡。内满釉,底有2个长条状支垫痕。粉白胎。残长9.1、残宽5.5、残高1.4厘米(图二〇,5;图二五)。2019FJⅠT4Q∶2,残片。仅剩底部部分。宽圈足,做工规整,足边削棱。白釉泛黄,釉面莹润,釉下施化妆土。内满釉,底有2个近圆形支垫痕。灰白夹砂胎。底径9、残高2.2厘米(图二〇,2;图二六)。

图二○ 出土器物一1.石礌(2019FJⅡT1③b∶4) 2~5、8.瓷碗(2019FJⅠT4Q∶2 2020FJⅡHG⑤∶1 2020FJⅠT0410解剖沟④∶2 2020FJⅠT0409Q∶1 2019FJⅠT6④∶4) 6.瓷器耳(2019FJⅠT1③∶9) 7.执壶(2019FJⅡT1③a∶1) 9.瓷钵(2020FJⅠT0410解剖沟④∶3)

图二一 瓷碗(2020FJⅠT0410解剖沟④∶2)

图二二 瓷碗(2019FJⅠT6④∶4)

图二三 瓷碗(2020FJⅡHG⑤∶1)

图二四 瓷碗(2019FJⅠT2Q∶2)

图二五 瓷碗(2020FJⅠT0409Q∶1)

图二六 瓷碗(2019FJⅠT4Q∶2)

瓷钵 2件。2020FJⅠT0410解剖沟④∶3,可复原。敛口,口沿内折,外沿一周凹弦纹,弧腹,平底。内底有支钉状粘连痕。青釉,色泛黄,釉下施白化妆土,内满釉,外至腹中部。粉白胎。口径20、底径7.5、通高6.4厘米(图二〇,9;图二七)。2020FJⅠT0410Q∶5,残片。仅剩口沿及腹部部分。敛口,方唇,弧腹。青釉,釉面有黑色杂质点。内满釉,外至下腹部,釉厚处有冰裂纹。青灰夹砂胎。残宽10.3、残高7.7厘米(图二八,5)。

图二七 瓷钵(2020FJⅠT0410解剖沟④∶3)

图二八 出土器物二1.鸡腿瓶(2019FJⅠT1③∶1) 2.板瓦(2019FJⅠT1③∶10) 3.瓷碗(2019FJⅠT2Q∶2) 4、6.瓷罐(2019FJⅠT1③∶4 2019FJⅠT1④∶1) 5.瓷钵(2020FJⅠT0410Q∶5)

瓷罐 2件。2019FJⅠT1④∶1,残片。仅剩底部。宽圈足。黑釉,釉面莹润有光泽,内满釉,外至底部。灰白夹砂胎。底径10.4、残高1.7厘米(图二八,6)。2019FJⅠT1③∶4,残片。仅剩下腹及底部,斜弧腹,圈足内凹。酱釉,内无釉,外至足上,釉面有流釉痕。夹砂灰胎,胎体粗糙。底径7.2、残高9.8厘米(图二八,4;图二九)。

图二九 瓷罐(2019FJⅠT1③∶4)

执壶 1件。2019FJⅡT1③a∶1,残片。残剩口颈少部。直口,折平沿,尖圆唇,颈上有执已残。白釉微泛黄,釉下施白化妆土,粉白胎。残宽7.5、残高4.5厘米(图二〇,7;图三〇)。

图三〇 白釉执壶残片(2019FJⅡT1③a∶1)

瓷器耳 1件。2019FJⅠT1③∶9,残片。残剩耳部,模印兽面。兽面横眉立目,龇牙咧嘴,须髯如戟。青白釉,细白胎。残长4.3、残宽2.3厘米(图二〇,6;图三一)。

图三一 瓷器耳(2019FJⅠT1③∶9)

鸡腿瓶 1件。2019FJⅠT1③∶1,残片。残剩下腹及底部,斜直腹,平底。内腹凹弦纹。茶叶末釉,釉面粗糙,内底无釉,外至足上。夹砂青灰胎,胎质粗糙。底径5.4、残高17.2厘米(图二八,1;图三二)。

图三二 鸡腿瓶(2019FJⅠT1③∶1)

沟纹砖 3件。2020FJⅠT0410Q∶10,模制,单面多道细沟纹,残留九道,沟槽宽0.3~0.5厘米。砖块残长11.5、残宽9.6、厚5厘米(图三三,7)。2019FJⅠT6④∶5,模制,背面饰多道沟槽纹。残长10、宽14、厚6.2厘米(图三三,8)。2019FJⅡT1③b∶5,灰陶质,模制。正面饰三道粗沟纹。残长22、残宽12.7、厚5厘米(图三三,9)。

图三三 出土铜钱、沟纹砖(拓片)1.开元通宝(2019FJⅠT1③∶11) 2.熙宁元宝(2019FJⅡT1③a∶3) 3.天圣元宝(2019FJⅠT1③∶13) 4.治平元宝(2019FJⅠT1③∶14) 5.咸平元宝(2019FJⅠT1Q∶3) 6.大定通宝(2019FJⅠT1③∶12) 7—9.沟纹砖(2020FJⅠT0410Q∶10 2019FJⅠT6④∶5 2019FJⅡT1③b∶5)

石礌 1件。2019FJⅡT1③b∶4,青石质。近圆形,器表粗糙坑洼不平,打制痕迹明显。直径10.2~11.2厘米(图二〇,1;图三四)。

图三四 石礌(2019FJⅡT1③b∶4)

板瓦 1件。2019FJⅠT1③∶10,灰陶质,模制。前宽后窄,横截面呈四分之一圆形,外素面,内布纹。通长38、宽11.2~20、厚1.6厘米(图二八,2;图三五)。

图三五 板瓦(2019FJⅠT1③∶10)

铜钱 6枚。开元通宝,2019FJⅠT1③∶11,隶书,直读。光背。钱径2.44、穿径0.65、厚0.1厘米(图三三,1)。天圣元宝,2019FJⅠT1③∶13,篆书,旋读。光背。钱径2.5、孔径0.8、厚0.15厘米(图三三,3)。治平元宝,2019FJⅠT1③∶14,隶书,旋读。光背,郭缘窄。钱径2.33、孔径0.6、厚0.18厘米(图三三,4)。熙宁元宝,2019FJⅡT1③a∶3,篆书,旋读。光背。钱径2.42、孔径0.62、厚0.12厘米(图三三,2)。咸平元宝,2019FJⅠT1Q∶3,隶书,旋读。正背郭缘略宽,光背。钱径2.5、穿径0.6、郭宽0.3、厚0.13厘米(图三三,5)。大定通宝,2019FJⅠT1③∶12,仿金体,直读。正背郭缘较窄,光背。钱径2.57、孔径0.7、厚0.19厘米(图三三,6)。

五、初步认识

本次考古工作是对金中都外城城墙体系的首次正式发掘,揭露了城墙、马面、护城河等遗迹,不仅确认了它们的形制结构、营建方式和防御功能,同时,通过考古层位关系认识了金中都外城的营建、使用、沿用和被废弃的变迁历程。

(一)金中都外城的营建时间

中都西、南城墙遗迹叠压于第④层唐至辽代地层之上。城墙遗迹中出土的遗物以唐、辽时期瓷器残片为主,较为碎小,可辨器物形制以瓷碗、瓷钵为主,还出土有少数唐代和北宋铜钱等。

据史料记载,完颜亮天德二年(1150年)开始征调天下军民、夫匠着手营建中都城,前后历时三年,天德四年(1152年)冬,“燕京新宫成”①,贞元元年(1153年)三月乙卯“以迁都诏中外,改元贞元”②。有关外城修建的史料主要集中在天德三年(1151年),除了“广燕京城”③“督燕都十三门之役”④的记载外,还有《元一统志》引金大觉寺碑记曰:“天德三年作新大邑,燕城之南,广斥三里。”⑤十方万佛兴化院碑记曰:“都城之南郭,有精舍焉……天德中作新大邑,都西、南广斥千步,遂隶城中。”⑥延庆禅院碑记曰:“金天德三年增展都城。”⑦可见,外城西南新修建城墙、城门的时间当在天德三年(1151年)前后。马面与城墙的营建属于同步工程,时间相同,只是在具体的营建工序上,马面略晚于城墙。护城河早期堤岸从第④层活动面开始向下挖,与城墙的起建地层相同,营建时间基本相当。

当时营建中都城时曾“差梁汉臣充修燕京大内正使、孔彦舟为副使,自天德四年起,至贞元三年毕”⑧。后来“欲修汴京大内……以梁汉臣充修汴京大内正使、孔彦舟为副使……贞元三年梁汉臣、孔彦舟至汴城,正隆元年春起,夫正隆四年毕”⑨。正隆四年(1159年)“丁未,修中都城,造战船于通州”⑩。从以上几条史料的时间节点看,贞元三年(1155年)梁汉臣、孔彦舟结束中都宫室修建的任务,正隆元年(1156年)开始营建汴京大内,正隆四年(1159年)汴京修建完成后,继续“修中都城”。如此,则贞元元年(1153年)完颜亮下诏迁都之时,宫城可能刚刚修建完毕,中都外城等相关营建仍在进行中,或许直到贞元三年(1155年)才完成。正隆四年(1159年)中都城进行了局部修补。2020FJⅠT0409~T0410内城墙遗迹现存北缘发现的二次补筑痕迹当是金代当朝的补建工程,正隆四年(1159年)的时间点也不失为一种可能。

(二)金中都外城的营建特征

本次发掘的城墙夯土包含物与发掘区第④层堆积包含物面貌较为一致。结合对夯土和地层土壤成分的分析,初步认为金中都城墙夯土取自本地。外城墙基部未见到规整的大基槽夯筑迹象,而更类似于平地起建的墙体夯筑模式,只是在墙基底部进行了去高补低的找平工作,仅在局部区域发现疑似小基槽的痕迹,且小基槽内也未见一层夯土、一层碎砖石交错叠压、夯打咬合俗称“尜尜层”的结构。这样的城墙结构,可能与城墙起建前的地层土质关系较大,中都城下的第④层堆积土质较为黏重而结实,对基部进行大规模的加工处理必要性不大。另外,当时营建中都城的时间非常紧迫、工程较为仓促,且当时疫病造成工匠死伤惨重,基础处理工程的简化可以节省时间和成本。

外城马面与城墙由两次分筑而成,先筑城墙,后筑马面。弧角梯形的马面形制在宋金时期都城中较少见到,已知的金上京南城南垣外马面呈长方形,而其他城址如吉林前郭塔虎城、吉林秦家屯古城、黑龙江车家城子等马面多为半圆形。据《守城录·守城机要》记载:“马面,旧制六十步立一座,跳出城外不减二丈,阔狭随地利不定。”马面的存在是与城墙相辅相成的,马面的位置、间距、数量、规模等都与城墙的结构、实际地利条件,尤其是城防的需求密切相关,所以,马面的形制并没有统一规定。就目前考古发现的马面遗迹看,都城与一般城址的马面规模相差较大,整体结构上普遍不甚狭长,一般面宽较大。

考古所见宋金时期都城城壕的规模相对较大,如北宋东京城外城壕上宽30、深6.5米;北宋西京洛阳城外城壕上面宽约24.5、残深6米;金上京南城北壕宽约28、深3.8米。本次发掘的中都外城护城河上宽61.5、深约1米,相较上述几座都城的城壕规模,可谓“宽度增倍,深度骤减”。究其原因,可能与金朝当时掌握的填壕经验有关。金军因正确运用填壕战术在宋金攻城战争中取胜,攻破了北宋东京城。于是之后仿照东京城营建中都城时,加大力度拓宽护城河,从而有效规避了城壕宽度不足的缺陷。同时,由于中都城护城河属于“半人工”类型,底部利用了商周以前的古水故道,为拓宽护城河节省营建成本,且深度不必太大。当然,护城河与外城墙营建属于同期工程,可能都受到了工期紧张、营建仓促及节省成本等因素的影响。

(三)金中都外城的历史变迁

金中都是典型的“古今重叠”型城址,商周、汉、唐、辽、金、元、明清时期的人类活动,乃至现在北京城市的叠压,使得金中都城所在区域的地层堆积更显复杂,这是金中都城市考古工作的一个重要特征和难点所在。

从地层的分布与遗迹的形成次序看,中都外城西南区域最早是商周以前古水故道的冲积区,沙石层较厚。之后是西周至汉代的文化层,再之上是唐、辽时期的文化堆积。该层之上起建金中都城,有外城墙、马面和早期护城河等遗存。在第③层地层堆积、城内街道路,以及城外灰坑、护城河晚期堆积中都发现了丰富的金代中晚期和元代遗物,为中都城在元代继续沿用的史实提供了考古依据。而第②层清代地层在两个发掘区均有大面积分布,城墙内、外以及城墙墙体上都叠压有清代地层,且在2019FJⅠT1南端的地层剖面上可以看到,清代地层不仅叠压在探沟中部的墙体上,墙体南段更是被第②层地层垂直向下打破,反映了当时的人为破坏或取土行为。可见万泉寺南城墙至迟在清代已被大规模破坏和毁弃。厚厚的近现代地层①a、①b层叠压在遗址区最上部,显示出金中都城“古今重叠”型城址的时间跨度,见证了金中都城的变迁历程。

(四)金中都外城的防御功能

此次考古发掘的城墙、马面、护城河遗迹构成了金中都外城防御系统的最主要组成部分。城墙与护城河相平行,城墙基部宽24米,根据当时城墙的结构比例,大致测算外城墙高16~18米,可谓高大巍峨。护城河与城墙相距17~19、宽61.5~65.8米,与城墙构成了双层屏障,可谓城高池阔,可以有效御敌。西城墙外的马面使得直线型的城墙可以三面迎敌,极大提高了守城和御敌的效率。

另据史料记载,中都外城的城门多为瓮城门,如范成大《揽辔录》记载:“入丰宜门,即外城门也,两边皆短墙,有两门,东西出,通大路,有兵寨在墙外。”张棣《金虏图经》云:“都城之门十二,每一面分三门,一正两偏焉。其正门四傍皆又设两门,正门常不开,惟车驾出入,余悉由傍两门焉。”从这两则描述可以看出,外城正南门丰宜门外有方形瓮城,东、西、南各有一门,其中,南门与丰宜门正门相对,南北贯通,平时是不常开的,只供帝王的车驾出入。而东、西贯通的两个瓮城门则是供平时之用。这样的瓮城门在战时可与城墙、马面相互补充,占据攻守的优势位置,从而消除城防的死角。

外城墙体系是一个城市对外御敌的重中之重,甚至决定一个城市对外防御的成败,外城失守,内城防御则基本上形同虚设。金中都外城城高池阔,兼有马面、瓮城等设备齐全的防御工事,反映了金朝统治者对外御敌的重视。金中都城曾于大安三年(1211年)、崇庆元年(1212年)、贞祐元年(1213年)、贞祐二年(1214年)4次被蒙元大军围攻而不破,很大程度上得益于外城坚固的防御体系,防御体系延缓了蒙古大军的步伐,从而使得中都城没有在短时间内沦陷。

注 释:

① 〔宋〕宇文懋昭:《大金国志校证》卷13《海陵炀王纪》,中华书局1986年,下同,第187页。

②⑩《金史》卷5《海陵本纪》,中华书局1975年,下同,第100页;第110页。

③《金史》卷83《张浩列传》,第1862页。

④ 〔金〕元好问:《遗山集》卷34《东平贾氏千秋录后记》,转引自《辽金蒙古时期燕京史料编年、元大都创建史料编年》,北京联合出版公司2017年,第36页。

⑤⑥⑦〔元〕孛兰盻等撰,赵万里校辑:《元一统志》卷1《中书省统山东西河北之地·大都路》,中华书局1966年,第26页;第38页;第39页。

⑧⑨〔宋〕徐梦莘:《三朝北盟会编》卷243《炎兴下帙一百四十三》,上海古籍出版社2008年,下同,第1744页;第1745页。