程序化急诊急救护理对急性心肌梗死(AMI)患者急救效率的影响

2023-09-15黄玲萍陈珍妮赖梅月

黄玲萍,陈珍妮,赖梅月

福建医科大学附属龙岩第一医院急诊科,福建龙岩 364000

急性心肌梗死(acute myocardial infarction, AMI)是指冠状动脉阻塞、心肌血供量过低等多种原因引发的心肌功能损害,此种冠脉综合征会破坏心肌正常的血氧供应,甚至可能并发右心功能不全、左心衰等疾病[1-2]。基于此,需尽快遏制AMI病情,改善心功能,防止心功能损伤加重。临床以疏通阻塞血管、恢复心肌血氧供应通路为重点对AMI患者实施抢救,考虑到AMI抢救耗时过长可能会影响部分需行介入治疗者的时间窗,应在抢救期间配合恰当的护理干预以提高急救效率[3]。常规的急救护理虽可迅速落实急救措施,但存在职责不明确、经验依赖性强等特点,易导致护士急救速度受到影响。为改善上述情况,有学者发现,于AMI接受急救期间实施程序化急诊急救护理,可将护理措施归入规范性、整体性护理程序内,促使每位参与急救的护士均可在明确的分工下有序完成个人工作,并与其他护士达成紧密的协作,快速推进救治流程[4]。本文回顾性分析2021年1月—2022年12月福建医科大学附属龙岩第一医院急诊科接收的84例AMI患者的临床资料,围绕程序化急诊急救护理在AMI抢救中的应用效果展开分析,望为临床提高AMI急救效率提供建议。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

回顾性分析本院急诊科接收的84例AMI患者的临床资料,依据其入急诊室治疗时间,将2021年1—12月就诊的42例患者纳入对照组,将2022年1—12月就诊的42例患者纳入观察组。对照组中男25例,女17例;年龄37~85岁,平均(57.39±6.05)岁;起病至就诊时间2~7 h,平均(4.37±1.36)h。观察组中男26例,女16例;年龄38~87岁,平均(57.62±6.12)岁;起病至就诊时间2~8 h,平均(4.41±1.32)h。两组一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入与排除标准

纳入标准:①经心电图、血清标志物检查等确诊为AMI[5]者;②出现突发性、持续30 min以上的心前区压榨性疼痛,伴(不伴)憋闷感、心悸、烦躁等症状者。

排除标准:①院内发生AMI者;②合并未控制的凝血功能障碍、血液系统疾病、活动性出血者;③合并全身性感染、严重器质性疾病者。

1.3 方法

对照组采用常规急诊急救护理,接诊后迅速赶往现场,立即采取吸氧、补液等对症处理稳定体征,配合实时体征监测,快速评估病情严重程度,联系手术室做好介入溶栓及其他急救准备,转送入院,稳定病情后带领患者家属办理住院手续,通知对应科室护士配合急诊科护士进行转运。

观察组采取程序化急诊急救护理,具体如下:(1)院前急救。①迅速出诊:按照院内制订的急救流程及分工细则,3 min内人员到位并出诊,路上根据胸痛时间管理表厘清急救职责,与联系人沟通,尝试掌握尽量多的患者信息,如体征表现、既往心血管病史等。提前分配好急救用品,抵达现场后核实是否出现AMI体征,给予硝酸甘油含服观察症状有无缓解,记录上述结果,将患者转移上车。上车后立即开展心电图检查,期间安抚家属及患者情绪,与家属强调给予患者正面反馈能够稳定其体征,与患者介绍医院完备的抢救设施及先进的救治技术,引导其放平心态。心电图提示AMI后采取实时心电监护,于左侧手臂浅静脉处建立输液通路,配合吸氧等对症处理。②及时上报检查结果:实时传输心电图、体征检查结果至住院医师处,告知院前急救阶段所采取的急救措施及成效。③明确治疗指征:根据胸痛时间管理表数据计算发病时间,依据心电图检查结果,采用Killp评分评估心功能,判断有无急诊经皮冠状动脉介入治疗(percutaneous coronary intervention, PCI)指征,将评估结果告知住院医师,遵医嘱给予抗凝药物干预,或联系急诊室作冠脉造影检查准备,与住院护士做好病情信息交接。

(2)院内急救。①迅速预检分诊:3 min内迅速检测与AMI相关的各项体征,体征较稳定者由护士指引其前往胸痛门诊,10 min完成心电图检查并开始会诊,会诊后立即送入急救室;对体征稳定性差(面色苍白或紫绀、呼吸频率>30 min/次、发汗、低体温、血压或心率异常)者粘贴亮色标记,迅速送入急救室,联系院前急救阶段做好沟通的住院医师进行会诊,期间指引家属完成就诊手续。②稳定情绪:带领家属办理手续期间,积极解答其对于AMI急救的疑惑,通过微笑、点头等肢体语言表达对于家属疑虑的认同和理解,并传授一些稳定心态的技巧。③对症急救:护士分别负责体征评估、对症处理、血液检查样本送检等工作,分工配合。若患者存在呼吸困难症状则合理调整体位,若存在剧烈胸痛症状则给予镇静剂减轻疼痛感,若突发室颤则立即配合医师除颤,若血氧饱和度低于95%则给予吸氧。期间,迅速完成静脉血样采集,用于开展凝血4项、血常规等相关检查。④有效交接信息:护士对症处理期间全程与主治医师保持联系,遵医嘱给药、监测体征,若患者存在介入治疗指征,则迅速与介入室护士联系做好急救准备。负责开展病情评估、对症处理的护士须全程携带辅助呼吸设备、监护仪、除颤仪等急救用品,一旦确诊则及时联系负责送检的护士与急救室护士交接患者信息,提醒急救室护士做好抢救准备。

1.4 观察指标

①对比两组接诊时、收住院时的急性生理评分(Acute Physiological Score, APS)[6]。APS评估项目为入ICU最初1 d内心率、氧合指数等12项指标水平,各项指标根据异常程度由严重至正常依次赋予0~4分,12项指标分数之和为APS总分。②对比两组接诊时、出院当日的Herth希望量表(Herth Hope Index, HHI)评分[7]。HHI从与他人保持亲密关系、对现状及未来的态度、积极行动意识3个方面评估希望水平,HHI总分分值范围为12~48分,分数与希望水平呈正相关关系。③对比两组急救效率(接诊至进入导管室、建立静脉输液通道用时以及急救总时长)。④对比两组接诊时、出院当Kolcaba舒适状况量表(General Comfort Questionnaire, GCQ)评分[8]。GCQ评估内容包括与个体生理、精神、环境舒适度相关的28道题目,每道题目分值范围1~4分,GCQ总分分值范围28~112分,分数与舒适度呈正相关关系。

1.5 统计方法

采用SPSS 22.0统计学软件进行数据处理,符合正态分布的计量资料以()表示,组间比较采用t检验,P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

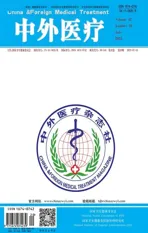

2.1 两组患者接诊时、收住院时APS评分比较

接诊时,两组APS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。收住院时,两组APS评分高于接诊时,观察组APS评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者接诊时、收住院时APS评分比较[(),分]

表1 两组患者接诊时、收住院时APS评分比较[(),分]

注:与同组接诊时相比,*P<0.05。

组别观察组(n=42)对照组(n=42)t值P值收住院时(31.85±5.72)*(27.66±4.58)*3.706<0.001接诊时17.48±3.26 17.19±3.35 0.402 0.689

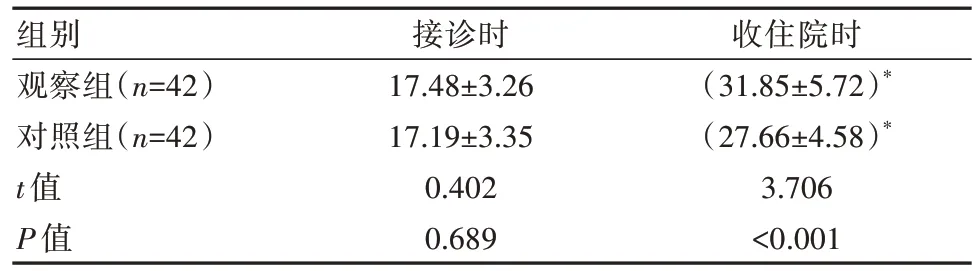

2.2 两组患者接诊时、出院当日HHI评分比较

接诊时,两组HHI评分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。出院当日,两组HHI评分高于接诊时,观察组HHI评分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 两组患者接诊时、出院当日HHI评分比较[(),分]

表2 两组患者接诊时、出院当日HHI评分比较[(),分]

注:与同组接诊时相比,*P<0.05。

组别观察组(n=42)对照组(n=42)t值P值出院当日(35.47±4.28)*(32.37±4.02)*3.421 0.001接诊时26.42±3.06 26.57±3.04 0.226 0.822

2.3 两组患者急救效率比较

观察组接诊至进入导管室、建立静脉输液通道用时以及急救总时长短于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组患者急救效率比较[(),min]

表3 两组患者急救效率比较[(),min]

组别观察组(n=42)对照组(n=42)t值P值接诊至进入导管室9.70±2.18 11.26±3.41 2.498 0.015接诊至建立静脉输液通道18.68±4.36 21.63±4.59 3.020 0.003急救总时长83.27±8.48 90.53±11.47 3.298 0.001

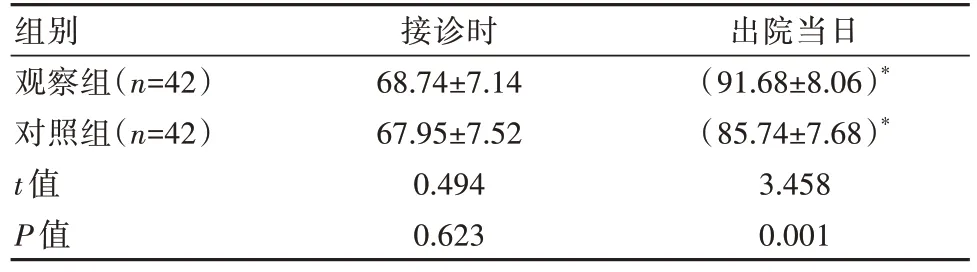

2.4 两组患者接诊时、出院当日GCQ总分比较

接诊时,两组GCQ总分比较,差异无统计学意义(P>0.05)。出院当日,两组GCQ总分高于接诊时,观察组GCQ总分高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 两组患者接诊时、出院当日GCQ总分比较[(),分]

表4 两组患者接诊时、出院当日GCQ总分比较[(),分]

注:与同组接诊时相比,*P<0.05。

组别观察组(n=42)对照组(n=42)t值P值出院当日(91.68±8.06)*(85.74±7.68)*3.458 0.001接诊时68.74±7.14 67.95±7.52 0.494 0.623

3 讨论

AMI属于一种缺乏特异性体征表现的急性心血管综合征,据相关研究指出,AMI患者发病至就诊时间≥30 min、高龄、多支病变等均为其预后危险因素[9-10]。由此可见,及时救治AMI有利于消除危险因素对其预后的影响。对AMI患者实施抢救期间,配合科学的护理干预,可为负责救治的医师提供一定的帮助,从而更及时地稳定AMI患者体征。常规急诊急救护理虽能够遵照评估—施救—转运的基本流程对AMI患者进行干预,但常规模式下护士往往需要依赖既往经验来判断自己目前所需采取的干预措施,护理团队协调性不足,可能间接影响急救效率。基于此,需探讨更为规范、具有协调性的急诊急救护理模式,提高急救效率,为AMI抢救工作提供有力辅助。

为探讨能够提高急救效率的护理模式,本研究以常规急诊急救护理模式为对照,就程序化急诊急救护理在AMI急救中的作用进行研究,发现后者接诊至进入导管室、建立静脉输液通道用时以及急救总时长短于前者,其中后者急救总时长为(83.27±8.48)min,短于前者的(90.53±11.47)min(P<0.05),本研究数据与杨美香[11]研究结果相近,该研究结果显示,采取程序化急诊急救护理者总体抢救时间为(42.29±13.20)min,短于采取常规急救护理者的(55.64±17.25)min(P<0.05),提示程序化急诊急救护理可提高AMI急救效率。临床针对AMI所致供血动脉闭塞这一病变,常采取溶栓治疗以疏通局部闭塞血管,研究指出,溶栓治疗时间推延会导致心梗面积扩大,降低血管再通率[12-13]。此外,老年多病AMI患者中,合并基础性疾病、多支梗死者介入术后发生不良心血管事件的可能性较大[14]。由此可见,针对AMI的急救护理应以“快速、精准、全面”为重点。针对AMI患者的常规护理措施落实期间缺乏统一、规范的筹划,部分护士在交接、配合过程中可能会出现沟通不到位的情况,且部分护士在遇到不熟悉的操作时可能需要请示经验较丰富的人员,无形中耗费了大量时间。程序化急诊急救护理能够在各项措施落实前清晰地划分每位护士的职责,遵照标准化的流程促使所有参与干预的人员之间达成协调配合,明确AMI急诊急救期间各关键节点,促使急救流程迅速推进[15]。对AMI患者干预期间,充分利用接送时间,提前了解患者病情并与院内人员交接,抵达现场后有序分工合作,可迅速稳定干预对象的生理状况。在此基础上,与院内人员交接实时AMI病情评估信息,可加快院内急诊急救人员做好预检分诊、静脉输液、介入溶栓等准备工作的速度。迅速交接病情信息,可为医师诊断、制订治疗方案提供依据,加快分诊速度。根据患者AMI严重程度采取针对性处理,可促进抢救人力、物力资源的合理分配,集中精力稳定危重症患者的体征。此外,利用干预间隙指引家属处理相关手续,可促进救治流程的迅速推进,最终提高急救效率。

在程序化急诊急救护理干预下,护士可迅速明确个人职责,有序完成体征评估、对症处理、信息交接等工作,促使AMI患者心肌梗死病症获得有效控制,促进其病情转归。本研究结果显示,观察组生理状况改善情况优于对照组(P<0.05),提示程序化急诊急救护理对AMI患者病情转归具有积极影响。救治全程遵照规范化流程,在院内严格依据AMI患者心功能、凝血等检查结果,遵医嘱采取镇静、除颤等处理,可将患者体征控制在稳定状态,并利用有序分工快速推进分诊、明确介入治疗适应证等工作,预测其出现心绞痛、心律失常等不良事件的可能性,促使其尽快接受对症救治,并促进AMI病情转归。干预期间积极给予情绪安抚,尽力解答患者及家属的疑惑,并保持有序、协调的护理配合模式,可减弱患者及家属的不安、焦虑感,提高其对医护人员的信任度,主动配合干预,并能够通过病情转归这一良性反馈信息获得心理安慰,对后续的救治持积极态度。本研究结果显示,采取程序性急诊急救护理者希望水平程度较显著,可印证上述观点。从生理状况监测和干预、情绪管理等方面入手,依据程序化急诊急救护理条理清晰的干预流程,有序地完成病情评估、分诊、样本送检等工作,并全程贯穿有效的心理干预,能够为患者营造安定的诊治氛围,降低其在院内的不安感。在此基础上,在各个诊治环节严格遵照医嘱改善患者体征水平,使其健康状况趋于稳定,能够提高其诊治期间的舒适度。本研究结果可见,观察组GCQ总分改善情况较显著,提示程序化急诊急救护理对提高AMI患者舒适度的作用较突出。

综上所述,于AMI患者接受救治期间实施程序化急诊急救护理,可发挥此护理模式分工明确、措施富有条理性等优势,迅速推进AMI急救干预流程,提高急诊急救效率,迅速改善患者生理状况,提高其就诊期间舒适度,并促使其保持积极心态。