以方法促知识 借知识显方法

2023-08-10张蓉

张蓉

摘 要:以“磁体与磁场”为例,论述如何设计并优化“知法并行”的物理课,使其更具备育人价值,从而促进学生物理核心素养的形成。

关键词:知法并行;物理科学方法;核心素养

中图分类号:G633.7 文献标识码:A 文章编号:1003-6148(2023)7-0035-5

科学史家朱克曼曾访问41名诺贝尔奖获得者,发现他们所具有的极强的科学鉴赏力,主要得益于从“名师那里学到一种发现科学真理的思想和工作方法”,而不是“从导师那里获得实际知识”。早在我国唐代,韩愈就曾经说过“传道,授业,解惑也”。这里强调教育的首要任务是传道,即传授方法。也就是说,在教学中不应该过分地强调授业,交给学生的不仅是前人积累的知识成果,更是前人在认识客观世界过程中总结的研究方法。

物理教学更是物理科学方法的教学,《义务教育物理课程标准(2022年版)》[1](以下简称“新课标”)全方位、多角度地肯定了物理科学方法的重要性,并对相关教学提出了高要求。例如,在新课标的“课程性质”中提到“义务教育物理课程旨在促进人类科学事业的传承与社会的发展,帮助学生从物理学视角认识自然、解决相关实际问题,初步形成科学的自然观;引导学生经历科学探究过程,学习科学研究方法,养成科学思维习惯,进而学会学习等。”在“核心素养”中提到“科学思维是从物理学视角对客观事物的本质属性、内在规律及相互关系的认识方式;是建构物理模型的抽象概括过程;是分析综合、推理论证等方法在科學领域的具体运用;是基于事实证据和科学推理对不同信息、观点和结论进行质疑和批判,予以检验和修正,进而提出创造性见解的品格与能力。”在“课程内容”的子主题中更是明确指出对应的物理科学方法。

然而,在初中物理的实际教学中,部分教师过于关注知识本身,而忽略了物理科学方法;部分教师能重视物理科学方法,但还停留在对物理科学方法名称的机械记忆和枯燥重复阶段;还有部分教师能将物理科学方法和物理知识相结合,但不明确某个知识模块的物理方法应该讲到什么程度,对物理科学方法的教学应该是以显性为主还是以隐性为主?

如何设计出知识和方法相融的物理课是一个值得研究的问题。本研究从课例的实践和归纳出发,借鉴并优化了“知法并行”的物理课设计路径,以供教学参考。

1 “知法并行”的物理课设计路径

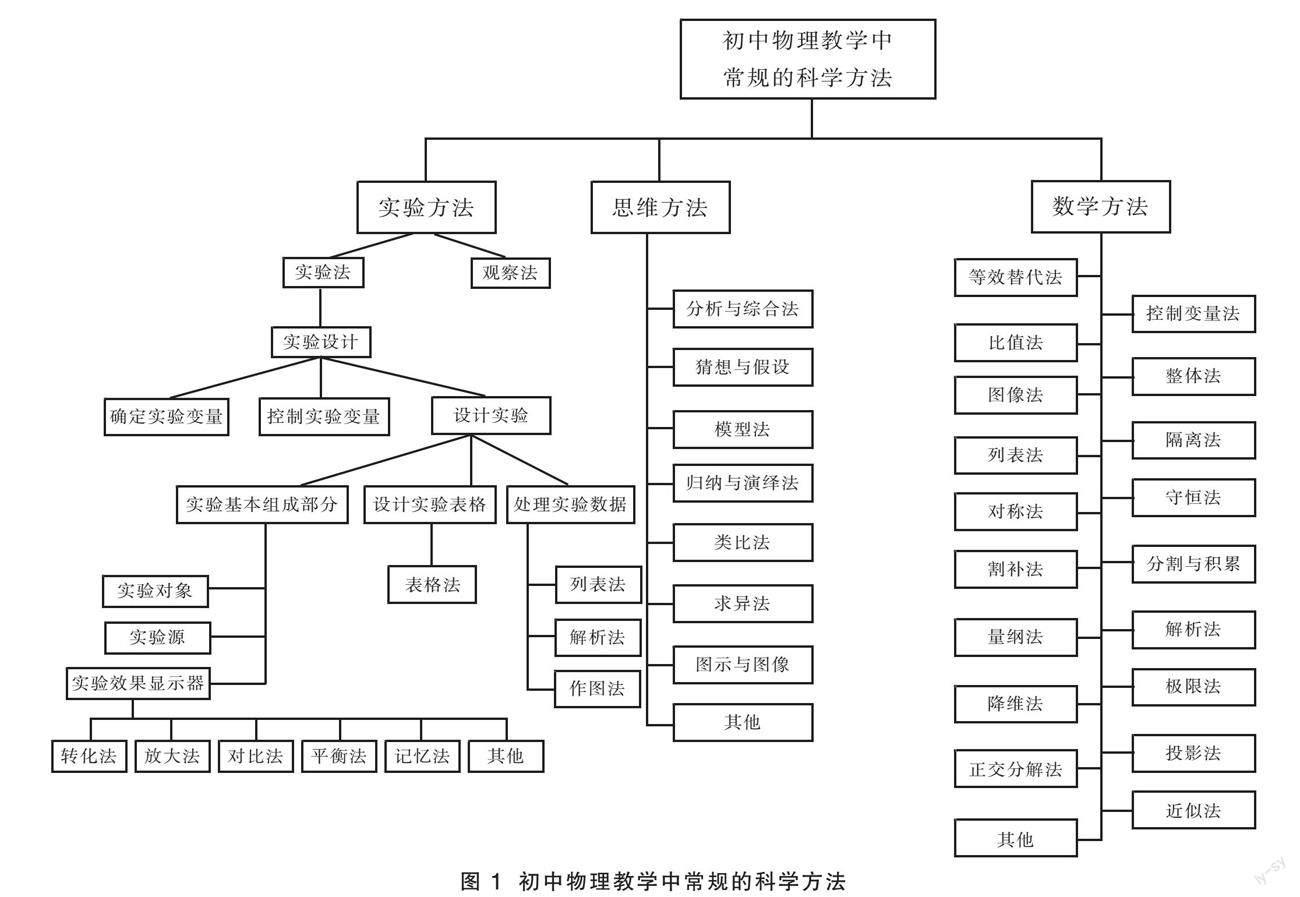

“物理科学方法”指的是描述物理现象、建立物理概念、研究物理规律、进行物理实验时所应用的各种手段和方法。本文主要聚焦于初中物理教学中常规的科学方法,如图1所示。

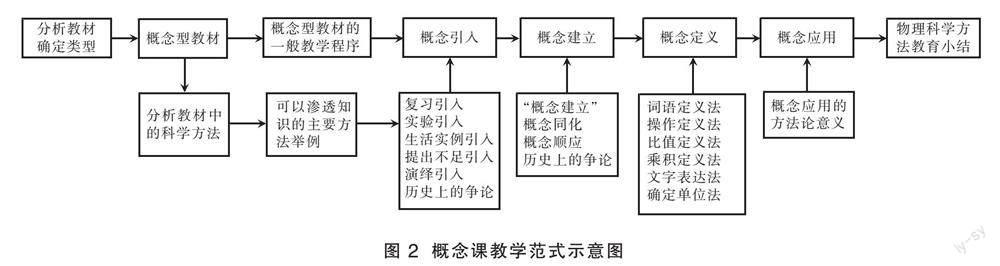

张宪魁教授最早提出“知法并行”的教学模式,并对实验课、概念课、规律课、应用课(含习题)提出了对应的教学设计范式,概念课的范式如图2所示[2]。践行过程中发现,这些范式对于单一内容的教学很有价值,但实际教学中每节课涵盖的内容又是纷繁复杂的。例如,“电流”作为一节典型的概念课,除了有“建立电流概念”模块,还包含了“探究串、并联电路规律”和“实验”模块,如果套用图2的范式就略显局限。

在专家和同行的成果上,从实践性的角度优化了“知法并行”的设计路径,如下:

(1)明确物理科学方法在初中阶段的进阶目标;

(2)梳理知识线;

(3)梳理方法线;

(4)有机整合知识线和方法线,列出“知法并行”表;

(5)重、难点知识和方法的再突破。

2 “磁体与磁场”的“知法并行”教学设计

2.1 明确物理科学方法在初中阶段的进阶目标

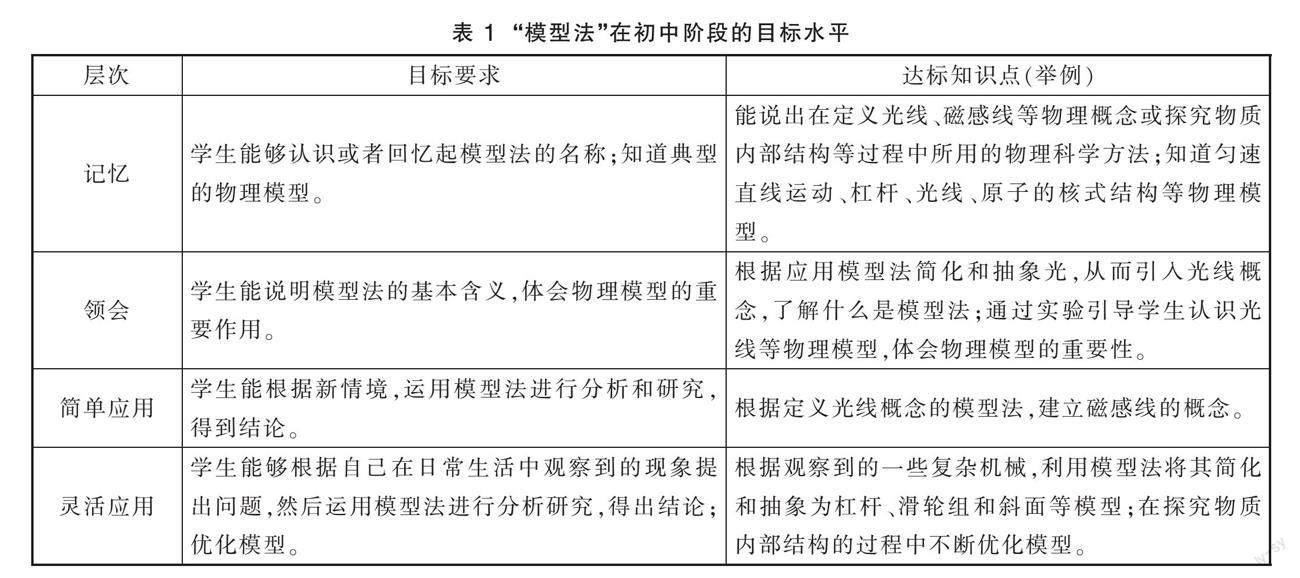

初中物理教学中涉及的常规科学方法有很多(图1),并且不少方法会反复出现。因此,本文倡导教师从全局规划出发,制订出主要的物理科学方法所对应的不同层次目标水平,为后续在不同阶段物理学习中把握科学方法的教学提供指导意义。以“模型法”为例,梳理出其目标水平(表1)。

2.2 梳理知识线

根据教材、教参和课标,可以梳理出“磁体与磁场”的知识线(图3)。

2.3 梳理方法线

首先,划定“磁体与磁场”所包含的科学方法有观察法、实验法、求异法、类比法、转换法、模型法、归纳法和对称法等,涉及到的方法数量较多,在教学中绝不可能面面俱到。所以,要进一步确定本节课需要显化的科学方法为模型法和转化法,剩下的方法进行隐性处理。然后,根据本节课中需要显化方法的目标水平进行科学方法的教学设计。最后,梳理出方法线(图4),圆形文本框内的方法为需要显化的重点方法。

2.4 有机整合知识线和方法线,列出“知法并行”表

将知识线和方法线有机整合,列出“知法并行”表(表2)。

2.5 重、难点知识和方法再突破

要促进“知法”有机相融,还需要借助策略对其进行优化。在该课例中,磁场的概念对于初中生来说较为陌生和抽象,可以借助多种科学方法促进学生理解,如实验法、观察法、类比法和转换法等;对于本节课中重点科学方法的教学,应该在知识教学的过程中自然地将其显化,如建立模型法。

2.5.1 借科学方法突破重难点知识

【案例1】 磁场是一种特殊的物质

师:我们通过实验发现磁体有磁性,可以直接吸引回形针。如果磁体不与回形针接触,磁体对回形针还有力的作用吗?

生:有。

师:是的,不接触的两个物体也会产生力的作用,这是为什么呢?带着这个问题继续观察。

师演示:在磁体和回形针间放入铁片、木片、塑料片、铜片等材料。

师:你有答案了吗?说出你的依据。

生:感觉磁体周围有一种物质,且铁片能影响这种物质。

师:请描述一下这种物质的特点。

生:这种物质看不见、摸不着,能被铁片影响,而不被木片、塑料片和铜片等材料影响。

师:让我们一起来研究下磁体周围的这种特殊物质——磁场。

【点评】 由于磁场看不见、摸不着,学生在此之前也沒有建立过场的相关概念,要领悟“磁场是客观存在的物质”有一定难度。教材上仅通过一句话“研究表明,磁体的周围存在磁场”,来直接告知学生磁场的存在,这样的教学方式不利于学生充分认识到磁场的物质性。上述案例巧妙地借助实验法和观察法,让学生对比观察不同材料放入磁体和回形针间的现象,再通过求异法惊奇地发现“铁片好像能隔开某种东西,影响磁体和回形针之间的吸引”,说明了磁体周围存在的特殊物质——磁场。通过几种科学方法的结合,培养了学生的科学论证能力,让学生感受到了自主探究的乐趣,顺利突破了教学难点。

【案例2】 化无形磁场为有形

师:磁体周围的磁场如何分布?磁场看不见、摸不着,这给我们进一步研究带来了困难。但这种研究方法其实你早已掌握,在自然界中也有很多看不见、摸不着的东西,例如——

生:风、流动的空气。

师:(在学生视野盲区用吹风机向上吹风)看讲台上方,有风吗?风向如何?

生:有风(部分学生听见风声),方向不确定。

师:(教师移来一面旗)风向如何?

生:向上。

师:(改变风向)现在风向如何?

生:向右上。

师:只将旗子移走,风还存在吗?

生:在的。

师:我们将无形的风通过有形的旗子显示出来。那无形的磁场,你想通过什么来显示呢?

生:小磁针。

师:没错,我们一起用小磁针来探究磁体周围的磁场。

【点评】 欲探究磁场,先要显示磁场。教材是通过信息提示的方式直接告知学生用小磁针来探究,进而引导学生将小磁针移近条形磁体并记录静止时的N极指向。这个过程看似一气呵成,但不利于培养学生的科学思维能力,学生肯定会疑惑“小磁针起到什么作用?为什么要记录小磁针的指向?”要解决学生的疑惑,需要对教学设计进行改进。可以巧用类比法,用生活现象启发学生,用无形的风类比无形的磁场,用有形的旗子类比有形的小磁针。学生便容易认识到小磁针的作用,也自然能认识到该如何利用小磁针来探究磁场,这其中还隐含了转换法。

2.5.2 通过知识教学显化重点方法

【案例3】 探究磁场

引导学生分别用铁屑和小磁针探究磁场,从而感知磁场的强弱和方向。进一步通过以下知识的教学片段来显化模型法。

师:再来看下这些铁屑的分布情况,刚刚同学们说像一条条曲线。(用可移动的小磁针,沿着曲线移动)还可以观察到小磁针的指向与这些曲线相切。

师:看来,我们完全可以用这些曲线来研究磁体周围各点的磁场强弱和方向。那我是不是需要随身带一瓶铁屑呢?

生:太麻烦。

师:其实,物理学家法拉第在研究磁场的时候,也遇到了和我们一样的困惑,那我们该如何方便地来描述磁体周围的磁场呢?

生:画下来。

师:同学们能给这些人为画出来的曲线取个名称吗?

引出磁感线的概念。

师:同学们观察磁体周围的磁感线,你觉得它们有什么样的规律呢?

生:有疏有密,也有方向。

师:说明用磁感线可以描述磁场的方向和强弱。那在磁体周围真有这些带箭头的曲线吗?

生:没有。

师:为了更方便研究磁场而人为构建出磁感线的方法,在前面物理学习的过程也曾经用过,这是什么方法,在哪里也用过?

生:建立模型法,光线等。

【点评】 在前面的学习中,学生已经认识了建立模型的方法,本节让学生进一步感受到建模法的优点,以及体会到如何在新的情境中运用模型法进行分析和研究得到结论。在上述教学片段中,待磁场概念建立完成后,先让学生观察静态的铁屑曲线分布以及动态的小磁针随着曲线移动时的方向变化,再感受这种方法在描述磁场特点上的优势以及实际操作中的劣势,最后激发学生创造出简化的模型——磁感线。通过设置层层递进的知识任务,引领学生利用所学的重要物理方法解决任务,进而深化对该方法的认识。

3 结 论

采用“知识线”和“方法线”并行的方式进行教学活动,既可以用方法促进知识,也可以借知识显化方法。“知法并行”能有效打破局限于碎片化教学的课堂面貌,有利于学生物理核心素养的养成。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育物理课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:1-38.

[2]张宪魁.物理科学方法教育[M].青岛:中国海洋大学出版社,2015:1-405.

(栏目编辑 邓 磊)