氯吡格雷联合吲哚布芬治疗心肌梗死的效果及安全性分析

2023-08-07刘爱英栾磊

刘爱英 栾磊

心血管疾病又称为循环系统疾病, 2013~2018 年,我国某省20 岁及以上居民心血管疾病患病率大幅上升(14.25% VS 21.25%)[1]。心肌梗死是一种严重威胁人类健康的心血管疾病, 国外一项研究显示, 2020 年韩国30 岁以上成年人心肌梗死的患病率为0.34%~0.70%,死亡率为19.3/10 万, 并且随着年龄的增长而增加[2]。心肌梗死是指患者因多种原因导致心肌坏死, 如缺血、缺氧等, 患者会出现心动过速、恶心呕吐、低血压、心力衰竭等症状, 严重威胁患者生命安全[3]。究其病理, 则是患者的冠状动脉发生病变, 使得血管内的血流急速减少, 患者心肌严重缺血, 最终导致心肌梗死。且该病的风险因子较多, 吸烟、高血压、高胆固醇、过度肥胖等因素都会提升人体的患病风险, 且随着年龄的不断增大, 患上该病症的风险会进一步增加, 急需人们加以重视[4]。针对心肌梗死患者, 目前临床上通常采用氯吡格雷和阿司匹林进行干预治疗, 氯吡格雷是一种常见的心肌梗死治疗药物, 其能选择性地抑制患者体内的血小板聚集, 减少患者出血, 从而达到稳定患者病情的目的[5]。但是, 氯吡格雷与阿司匹林联合用药具有一定的不良反应, 该药物易造成患者体内的中性粒细胞数量降低, 并影响患者食欲, 引发胃炎、便秘、皮疹等不良症状, 在一定程度上影响了患者的生活质量。吲哚布芬治疗心肌梗死同样具有良好的效果,其与氯吡格雷搭配使用不会影响患者体内的血浆参数,不具备诱变性和致畸性, 对孕妇胎儿没有毒性, 是一种药性稳定的新型药物, 可有效帮助患者减少疾病折磨。但目前, 吲哚布芬联合氯吡格雷对心肌梗死患者影响的相关研究较少, 且其是否能有效促进康复效果、减少不良反应等仍未见系统性报道。鉴于此, 本研究采取随机对照法进行研究, 探讨吲哚布芬联合氯吡格雷对心肌梗死患者的影响, 现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2019 年11 月~2021 年12 月本院收治的86 例心肌梗死患者为本次研究对象, 根据随机数字表法分为观察组及对照组, 每组43 例。对照组患者男21 例, 女22 例;年龄43~76 岁, 平均年龄(59.53±5.51)岁;文化水平:小学10 例, 初中11 例,高中11 例, 大专及以上11 例。观察组患者男22 例,女21 例;年龄44~78 岁, 平均年龄(61.02±5.98)岁;文化水平:小学11 例, 初中10 例, 高中10 例, 大专及以上12 例。两组患者的一般资料比较, 差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。

1.2 纳入及排除标准 纳入标准:①患者首次进行心肌梗死治疗;②患者及家属均对本研究知情并自愿签署参加研究同意书, 且可全程完成研究。排除标准:①合并凝血功能异常、精神异常或伴有凝血功能异常者[6];②药物过敏者[7]。

1.3 方法 两组患者入院后, 医护人员及时监测患者相关身体指标和病情程度, 建立患者档案。两组患者均使用氯吡格雷[赛诺菲(杭州)制药有限公司, 国药准字J20180029]治疗, 服用1 次/d, 剂量为75 mg/次。在此基础上, 对照组使用阿司匹林(拜耳医药保健有限公司, 国药准字HJ20160685)治疗, 服用1 次/d, 剂量为100 mg/次。观察组采用吲哚布芬(杭州中美华东制药有限公司, 国药准字H20163311)治疗, 服用2 次/d,剂量为0.1 g/次。两组患者服药疗程均为1 个月, 在治疗过程中, 如果患者出现异常反应, 要及时与主治医师汇报, 并根据患者具体情况及时调整剂量。

1.4 观察指标及判定标准

1.4.1 康复情况 使用医院自制量表对两组患者治疗后10、20、30 d 康复情况进行评分, 满分90 分, 其中患者症状完全消除, 心电图同正常水平、ST 段无异常、只留Q 波记为61~90 分;症状明显改善, 心绞痛次数变少, 心电图波动平稳, ST 段转好记为31~60 分;症状没有改善, 或不良症状增多记为0~30 分。

1.4.2 心功能水平 采用超声心动图测量两组患者治疗后1 周的IVST、LVEF、LVEDD、LVESD 水平[8]。

1.4.3 不良反应发生情况 记录治疗过程中恶心呕吐、胸闷、头痛、眩晕发生例数, 并计算百分比[9]。

1.4.4 不良预后发生情况 治疗后3 个月, 对两组患者进行回访, 记录再发心绞痛、消化道出血、心力衰竭、心律失常发生例数, 并计算百分比[10]。

1.4.5 生活质量评分 采用生活质量量表(GQOL-74)对两组患者治疗前后生活质量实施评价, 评价指标包括社会功能、躯体功能、物质生活、心理功能, 各项指标评分均为100 分, 评分越高表示患者生活质量越好。

1.4.6 负性情绪评分 采用焦虑自评量表(self-rating anxiety scale, SAS)、抑郁自评量表(self-rating depression scale, SDS)对两组患者治疗前后焦虑、抑郁情绪实施评价。SAS 包括焦虑、害怕、惊恐等20 个条目, 总计100 分, 以50 分为界;SDS 包括20 个条目, 总计100 分,以53 分为界。分数越低表示患者情绪越稳定。

1.5 统计学方法 采用SPSS20.0 统计学软件进行统计分析。计量资料以均数±标准差(±s)表示, 采用t 检验;计数资料以率(%)表示, 采用χ2检验。P<0.05 表示差异具有统计学意义。

2 结果

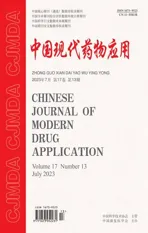

2.1 两组康复情况比较 治疗后10、20、30 d, 观察组康复评分高于对照组, 差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组康复情况比较( ±s, 分)

表1 两组康复情况比较( ±s, 分)

注:与对照组比较, aP<0.05

组别 例数 治疗后10 d 治疗后20 d 治疗后30 d观察组 43 42.14±3.10a 66.78±2.87a 77.19±3.21a对照组 43 33.24±2.78 50.32±2.68 60.33±3.11 t 14.016 27.487 24.736 P 0.000 0.000 0.000

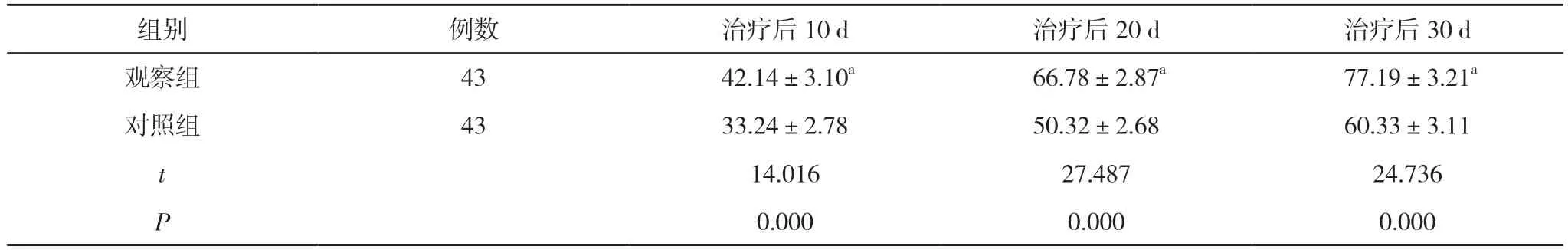

2.2 两组心功能水平比较 治疗后, 观察组IVST、LVEDD 及LVESD 水平小于对照组, LVEF 水平高于对照组, 差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组心功能水平比较( ±s)

表2 两组心功能水平比较( ±s)

注:与对照组比较, aP<0.05

组别 例数 IVST(mm) LVEF(%) LVEDD(mm) LVESD(mm)观察组 43 8.22±1.34a 67.49±5.76a 46.42±4.12a 32.58±3.14a对照组 43 11.56±2.18 51.35±5.68 54.38±4.68 38.62±3.27 t 8.559 13.083 8.371 8.737 P 0.000 0.0000 0.0000 0.000

2.3 两组不良反应发生情况比较 观察组不良反应发生率为11.63%, 低于对照组的32.56%, 差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组不良反应发生情况比较[n(%)]

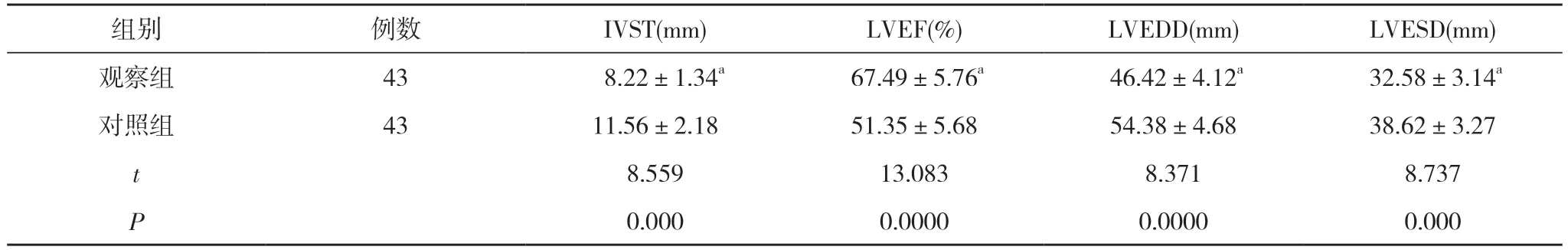

2.4 两组不良预后发生情况比较 观察组不良预后发生率为9.30%, 低于对照组的27.91%, 差异有统计学意义(P<0.05)。见表4。

表4 两组不良预后发生情况比较[n(%)]

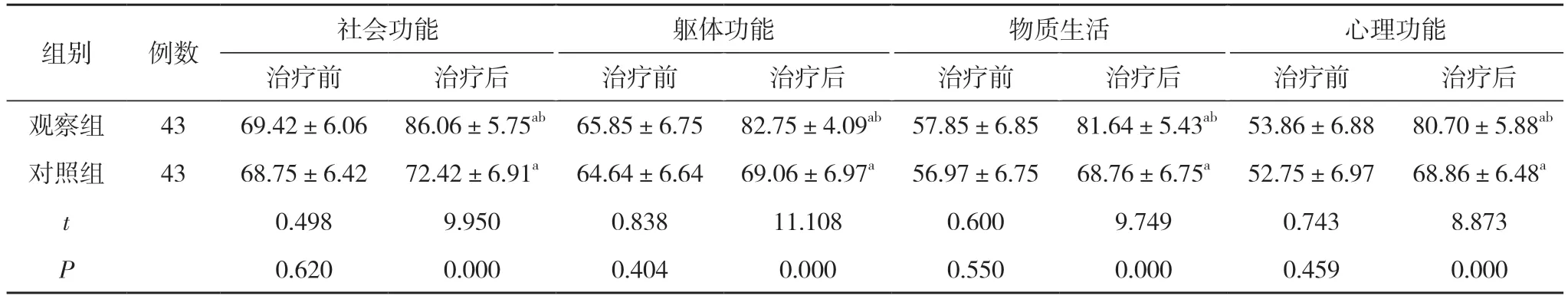

2.5 两组治疗前后生活质量评分比较 治疗前, 两组社会功能、躯体功能、物质生活、心理功能评分比较, 差异无统计学意义(P>0.05);治疗后, 两组社会功能、躯体功能、物质生活、心理功能评分均较本组治疗前升高, 且观察组高于对照组, 差异有统计学意义(P<0.05)。见表5。

表5 两组治疗前后生活质量评分比较( ±s, 分)

表5 两组治疗前后生活质量评分比较( ±s, 分)

注:与本组治疗前比较, aP<0.05;与对照组治疗后比较, bP<0.05

组别 例数 社会功能 躯体功能 物质生活 心理功能治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后观察组 43 69.42±6.06 86.06±5.75ab 65.85±6.75 82.75±4.09ab 57.85±6.85 81.64±5.43ab 53.86±6.88 80.70±5.88ab对照组 43 68.75±6.42 72.42±6.91a 64.64±6.64 69.06±6.97a 56.97±6.75 68.76±6.75a 52.75±6.97 68.86±6.48a t 0.498 9.950 0.838 11.108 0.600 9.749 0.743 8.873 P 0.620 0.000 0.404 0.000 0.550 0.000 0.459 0.000

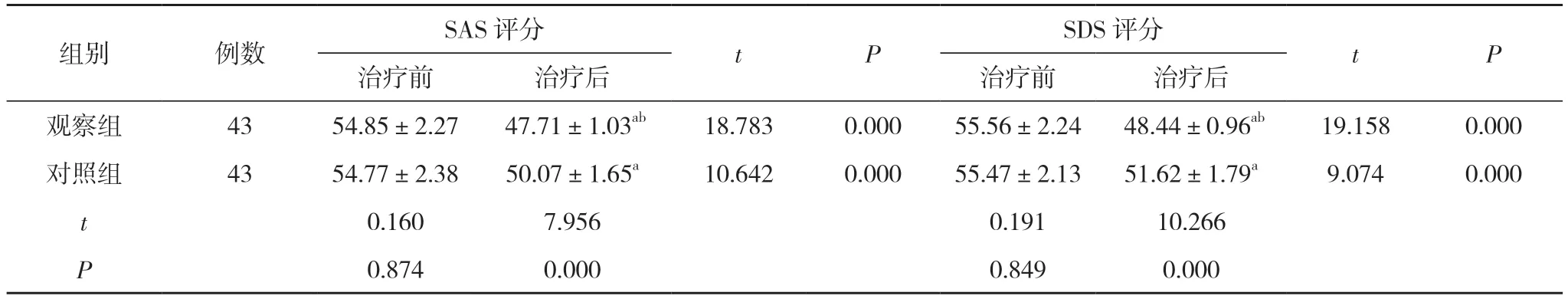

2.6 两组治疗前后负性情绪评分比较 治疗前, 两组SAS 和SDS 评分比较, 差异无统计学意义(P>0.05);治疗后, 两组SAS 和SDS 评分均较本组治疗前显著降低, 且观察组SAS 评分(47.71±1.03) 分、SDS 评分(48.44±0.96)分显著低于对照组的(50.07±1.65)、(51.62±1.79)分, 差异有统计学意义(P<0.05)。见表6。

表6 两组治疗前后负性情绪评分比较( ±s, 分)

表6 两组治疗前后负性情绪评分比较( ±s, 分)

注:与本组治疗前比较, aP<0.05;与对照组治疗后比较, bP<0.05

组别 例数 SAS 评分 t P SDS 评分 t P治疗前 治疗后 治疗前 治疗后观察组 43 54.85±2.27 47.71±1.03ab 18.783 0.000 55.56±2.24 48.44±0.96ab 19.158 0.000对照组 43 54.77±2.38 50.07±1.65a 10.642 0.000 55.47±2.13 51.62±1.79a 9.074 0.000 t 0.160 7.956 0.191 10.266 P 0.874 0.000 0.849 0.000

3 讨论

心肌梗死病死率较高, 且近年来受不良生活作息、身体素质下降等多方面的影响, 心肌梗死患病人数呈现持续上升的趋势。其中, 年龄>50 岁的高龄人群更是发病的重灾区[11]。在该疾病的治疗中, 常以服用药物为主, 可稳定患者病情。氯吡格雷便是治疗该病症的常见药物, 一般联合阿司匹林来使用, 能有效抑制患者心脏内血栓的形成, 减轻患者机体症状。该药物依赖性较低, 可根据患者病情灵活调整用药量, 对患者病情复发具有良好的预防性, 已逐步得到越来越多心肌梗死患者认可, 呈现出了良好的治疗效果[12,13]。

心肌梗死具有多种发病症状, 如心绞痛、心力衰竭等, 患者常见异常的心电图波动。吲哚布芬常用于心脑血管疾病, 其能有效抑制患者体内的血小板聚集,从而阻止患者心脏内形成血栓, 减缓心绞痛症状, 减轻患者疼痛感, 让患者的心电图波动重新趋于正常水平,其与氯吡格雷的联合使用进一步发挥了药物的协同作用[14]。本研究中, 治疗后10、20、30 d, 观察组康复评分高于对照组, 差异有统计学意义(P<0.05)。说明在使用氯吡格雷的基础上服用吲哚布芬, 比服用阿司匹林更能稳定患者病情, 减轻病症造成的疼痛感, 促进患者的康复进程, 这在一定程度上也可减轻患者的经济负担。

心肌梗死会对患者的心脏功能造成程度不一的影响和破坏, 若患者病症程度较轻, 体现为持续性的胸闷气短、乏力心悸等症状, 时间长度从数小时到数天, 影响患者的生活质量, 让患者出现明显的烦躁、恐惧等情绪[15];若患者病症程度较重, 则会感受到剧烈的疼痛感, 并伴随心律失常、低血压等症状, 严重者甚至可能休克或猝死[16]。吲哚布芬抑制血小板的功效较一般药物更强, 进入患者体内能够迅速起效, 使患者血液内的血栓素减少, 从而抑制患者心脏内形成血栓, 修复患者心脏功能, 减轻患者病症症状[17]。本研究中, 治疗后, 观察组IVST、LVEDD 及LVESD 水平小于对照组,LVEF 水平高于对照组, 差异有统计学意义(P<0.05)。说明吲哚布芬联合氯吡格雷可以减缓病症对患者心脏功能的破坏程度, 使得患者的IVST、LVEDD 趋于正常水平, 使患者更快恢复。

心肌梗死会对患者的心脏功能造成严重破坏, 还会使患者出现多种并发症, 其中以恶心呕吐、头痛、胸闷等症状较为常见[18]。而相较于普通药物, 吲哚布芬的药性更加稳定, 患者服用药物后出现的不良反应更少, 目前正在被临床治疗广泛运用中[19]。在本研究中, 观察组不良反应发生率为11.63%, 低于对照组的32.56%, 差异有统计学意义(P<0.05)。说明吲哚布芬与氯吡格雷可以做到优势互补, 减少服药后的不良反应,安全性相较普通阿司匹林更高, 具有极强的优越性及临床用药价值[20]。

心肌梗死具有一定复发性, 若患者在确诊病症后不注意科学用药, 未进行饮食运动的专业调整, 极易再次出现心肌梗死症状, 如心绞痛、心力衰竭等, 使患者反复被病痛折磨, 自身病情再次加重[21]。吲哚布芬药性稳定, 且用药量可根据患者病情变化进行调整, 不会使患者产生严重依赖性, 对患者病情复发也有着较好的预防性。在本研究中, 观察组不良预后发生率为9.30%, 低于对照组的27.91%, 差异有统计学意义(P<0.05)。说明吲哚布芬与氯吡格雷联合使用能够有效预防患者病情复发, 为患者提供稳定的药效支持, 逐步治疗患者病症[22]。

综上所述, 对心肌梗死患者使用吲哚布芬联合氯吡格雷进行治疗, 能够有效缓解患者病情, 修复患者心脏功能, 使患者病情趋于稳定, 值得推广应用。