翻译与治理:贞观时期的国家翻译实践

2023-04-29任东升王子涵

任东升 王子涵

[摘要]国家翻译实践古已有之,其表现形态、实施模式和治理之用在不同政治历史时期表现出不同特征。唐代的译史、译述、译论表明,贞观时期许多有重大影响的对内、对外翻译事件体现出国家翻译实践特征,国家是翻译活动的主体,通过翻译机构国家化、资源配备集约化、翻译流程协同化、译者身份制度化、翻译产品经典化五种手段,把翻译上升为国家行为,发挥其维护皇权统治、稳定社会秩序、构建国家形象的治理功能。贞观时期在中国翻译史上具有重要地位,对这一时期国家翻译实践的类型、特征和功能进行考察,有助于揭示中国古代制度化翻译与翻译治理的形态和模式,可为当今国家实施翻译治理提供可资借鉴的经验和方案。

[关键词]国家翻译实践;国家治理;制度化翻译;贞观时期

[中图分类号]H059[文献标识码]A[文章DOI]10.15883/j.13-1277/c.20230201007

引用格式:任东升,王子涵.翻译与治理:贞观时期的国家翻译实践[J].燕山大学学报(哲学社会科学版),2023(2):10-16.

一、 引言

国家翻译实践是中国传统翻译实践的主流模式,国家作为翻译实践的主体,通过制度化手段对翻译活动进行严格把控和管理,又利用翻译对内加强皇权统治,对外进行文化交流,翻译由是上升为国家事业,兼具国家治理对象和方式的双重性质。在不同历史语境下,国家翻译实践制度化的表现和所承担的治理使命不同。贞观时期(627年—649年)是唐朝的第一个盛世,唐太宗李世民秉持“以天下为家”的仁厚胸怀,“示存异方之教”,多次以国家名义策划、赞助、实施大规模对内、对外翻译实践,如波颇、玄奘于国家译场翻译佛经、阿罗本“翻经书殿”、佛道两家合译《道德经》,并通过对翻译相关机构、资源、流程、人员、产品的管控治理翻译,目的是使翻译为皇权效忠服务。本研究基于国家、翻译、治理“三位一体”的翻译功能逻辑,采取史论结合的方式,对唐贞观时期具有“史”意义的译事、译述、译论进行共时考察,归纳该时期国家出于治理之需主导实施的翻译实践的类型与特征,揭示制度化翻译组织机制助力翻译治理的途径和模式,并探究翻译实践的治理成效,为基于国家治理的中国翻译史书写提供有益尝试,同时为当今翻译研究和国家现代化治理贡献历史事实和经验支撑。

二、贞观时期的国家翻译实践国家翻译实践指“主权国家以国家名义为实现自利的战略目标而自发实施的自主性翻译实践”[1]93,是一种以国家利益为导向的国家行为,体现国家意志,国家是翻译行为的策动者、赞助人和主体[2]33。按照国家翻译实践的定义,大规模、社会化、具有高度政治渗透性的宗教翻译运动,也具有国家翻译实践性质,因为彼时的宗教经典文本具有强大的意识形态支配力,统治者需要这样的支配力,尤其是当国家制度与宗教功能一拍即合之际[3]。贞观时期,唐太宗选贤任能、武定四方、薄赋尚俭、复兴文教,使得在位期間出现政治清明、经济复苏、文化昌荣的治世局面,唐帝国发展成为当时世界最文明强盛的国家。此番盛世景象促使唐统治者在对外交往上怀有极大自信,因此唐朝开放、包容程度很高,路上、海上丝绸之路贸易兴盛。[JP2]唐太宗秉持“以天下为家”的仁厚胸怀,对少数民族实行怀柔政策,并加强与亚洲各国的友好往来和文化交流,“示存异方之教”,于是才有了礼遇来华传法的印度僧人波颇、来华宣教的波斯聂斯托利派基督教士阿罗本,亲迎西行求法的玄奘归国,以及派遣外交官李义表、王玄策出使印度的举措,为波颇、玄奘于国家译场翻译佛经,阿罗本“翻经书殿”,佛道两家合译《道德经》等一系列翻译事件的发生提供了特定的时空领域和权力场域。

(一)波颇创开传译

贞观元年(627年)十二月,中天竺僧人波颇蜜多罗(简称波颇)至长安译经弘法,敕住皇家寺院大兴善寺。贞观三年(629年)三月,唐太宗从沙门中搜罗十九名“硕德备经三教者”[4],与波颇于大兴善寺从事译经,慧乘等证义,玄谟等译语,慧赜、慧净、慧明、法琳等缀文,又敕令上柱国尚书左仆射房玄龄、散骑常侍太子詹事杜正伦参助勘定,光禄大夫太府卿萧璟作总知监护,此为唐代组织佛经译场之始,译出《宝星陀罗尼经》十卷。后波颇移住胜光寺,于贞观六年(632年)冬译成《般若灯论释》《大乘庄严经论》两部二十八卷,缮写完毕后由太子庶子李百药制序,朝廷下敕各写十部,散流海内[5]。

(二)阿罗本翻经书殿

贞观九年(635年),聂斯托利派基督教士阿罗本携530部经卷经波斯入唐,唐太宗本着“示存异方之教”的开放政策,派当朝宰相房玄龄于长安西郊将阿罗本宾迎入宫,于皇家藏书之所翻译经典。贞观时期,除秘书省外,门下省的弘文馆、中书省的史馆、东宫的司经局和崇文馆皆有丰富的藏书[6],朝廷极有可能于上述某处设置了翻译机构,现存最早的《圣经》汉译片段《序听迷诗所经》,便是阿罗本历时三年“翻经书殿”所作。唐太宗御览后盛赞其译作“词无繁说”“理有忘荃”,其教旨“玄妙无为”“济物利人”[7],公开承认阿罗本所传宗教之“治国安世”价值,并诏令“所司即于京义宁坊造大秦寺一所,度僧廿一人”[8],由朝廷为阿罗本及其僧众的传教、译经活动提供经费支持。成书于贞观十五年(641年)的《一神论》极有可能是阿罗本于大秦寺译场所翻。

(三)玄奘双向翻译

1.佛经的译梵为汉

贞观十九年(645年),玄奘西行求法归国,带回大小乘佛教经律论六百五十七部,宰相房玄龄、长安县令李乾佑等一众官员奉敕迎接。唐太宗为其在皇家寺院弘福寺设立翻经院,并给予极大支持,诏令“所须人物吏力,并与玄龄商量,务令优给”[9]58,玄奘遂以国家名义从全国各地招揽、选拔译经人才,“沙门慧明、灵润等以为证义,沙门行友、玄赜等以为缀缉,沙门智证、辩机等以为录文,沙门玄模以证梵语,沙门玄应以定字伪”[10]84,组建佛经翻译精英团队,先后译出《菩萨藏经》《佛地经》《六门陀罗尼经》《显扬圣教论》等经文。

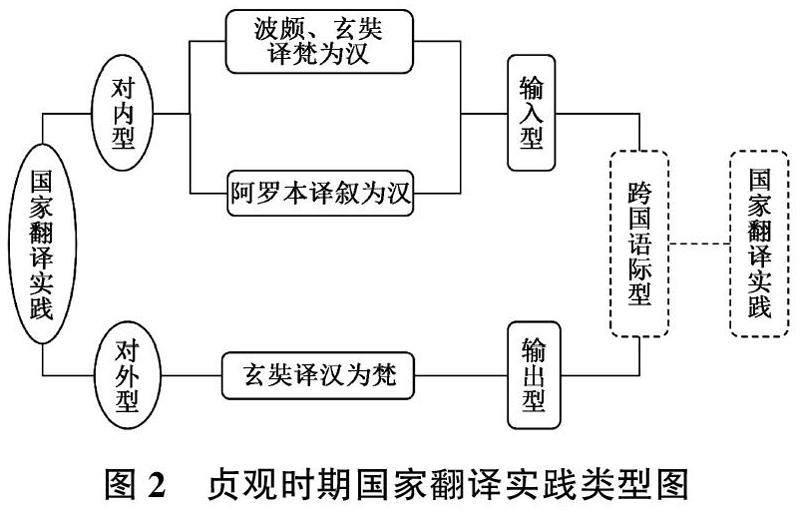

贞观时期,朝廷共为玄奘译场设置十二道程序:(1)译主——译场主持人,精通梵文,深谙佛法,口宣佛典原文并讲解其义,如遇疑难能判断解决;(2)证梵本——或称证文,在听译主诵读佛典原文时及时指出讹误;(3)译语——也称度语,口译梵文为汉语,使其他僧人明白经文意思;(4)笔受——通晓梵汉两种语言,佛学造诣高深,译主宣译完毕后把录下的梵音按原文句式转译为汉文;(5)参译——参核汉梵两种文字,用译文回证原文看有无歧义;(6)缀文——整理笔受的记录并顺理文词,使之符合汉语习惯;(7)证义——译主助手,在译主讲解经文时审查译文与原文意义,如有出入及时与译主商榷;(8)校勘——对译文章节刊削冗长、定取句义;(9)润文——对译文进行润饰,一般由文学素养较高的朝廷文官充任;(10)梵呗——将译文按梵文音韵反复唱诵,使之朗朗上口;(11)正字字学——非常设职务,负责汉语中生僻、异体字的甄选;(12)监护大使——皇帝钦命大臣,代表朝廷监阅译经。在译经过程中,译助各司其职,由主译领导深入研讨佛经义理,而后协作译出经文,保证译文既“信”又“雅”。如图1所示:

贞观二十二年(648年)八月,唐太宗为玄奘于弘福寺翻译完成的《瑜伽师地论》撰写了《大唐三藏圣教序》一文,盛赞玄奘不远万里,西去印度取经十七年,且精通梵文,深谙佛学,融会贯通后自成一家之言,并令弘文馆学士上官仪对文武百官宣读。唐太宗御制《圣教序》开创了中国历史上帝王为佛教经典撰写序文之先例。

2.《道德经》的译汉为梵

贞观十七年(643年),大唐使者王玄策受命出使天竺时,伽没路国国王为表忠顺大唐之心,“贡以奇珍异物及地图”,并“请老子像及《道德经》”[11]。贞观二十一年(647年),西域使李义表奏称东天竺“未有佛法,外道宗盛”,其统治者童子王请求太宗将《道德经》翻译成梵文,以藉道家哲理治国安民。应西域诸国之请,贞观二十一年(647年),唐太宗于国家钦定译场——长安五通观,发起《道德经》的对外译介,以宣扬国教、德化四方。为使译文既能准确再现道家哲理,又符合译入语读者的阅读习惯,唐太宗在译者选择上别出心裁,任命精通梵文且熟悉天竺文化的译经大师玄奘为译主,并委派道士蔡晃、杰出道家学者成(玄)英,以及从李氏宗族遴选出的三十余位声名远扬且才干卓越之士协助翻译,中书省官员亦参与翻译过程中的佛道论衡并为之裁定。

西域诸国不谙汉文,且对道家、道教知之甚少,《道德经》译本成为他们了解老子其人、道家哲学的直接窗口,也是建构其对唐王朝治国理念及价值观认同感的直接依据。有鉴于此,《道德经》译本被赋予对外传播国教、宣扬唐王朝价值观的重要意义,玄奘等译者也因此肩负着传递国家话语、实现文化认同的艰巨任务和崇高使命。玄奘深感奉命翻译,责任重大,于是带领翻译团队“日别参议,评核《道德》”,玄奘更是“句句披析,穷其义类,得其旨理”[12]。在翻译过程中,协译道士认为“佛言似道”,“在文虽异,厥趣攸同”,因此意图采用《中论》《百论》等佛教经典中的概念和话语来解释老子思想,玄奘坚决反对用佛教概念阐释道家经典,只因“佛教道教,理致大乖”,属于两种完全不同的文化体系。面对译场内的翻译争论,玄奘定立翻译规范,“今翻《道德》,奉敕不轻。须核方言,乃名传旨”,不可“引佛义宗用解老子,斯理定也”,以免出现类似佛经汉译史上佛道难分、以道代佛的荒唐现象[13]34,亦不能“浪翻”而“冒罔天听”[12],应严格遵守皇帝旨意,将《道德经》中的修身治国哲学准确传达域外。针对河上公序之翻译合理性议题,玄奘认为道家哲理与道教方术有所区别,不可混同,此序中浅俗的道教方术有损王朝文化形象。协译道士无法苟同,便请在场朝廷官员为之裁定,玄奘之说赢得尚书马周及部分中书省官员的支持,得以在翻译操作中贯彻实施,维护了《道德经》的纯洁性和独立性。[13]35

三、贞观时期国家翻译实践的类型

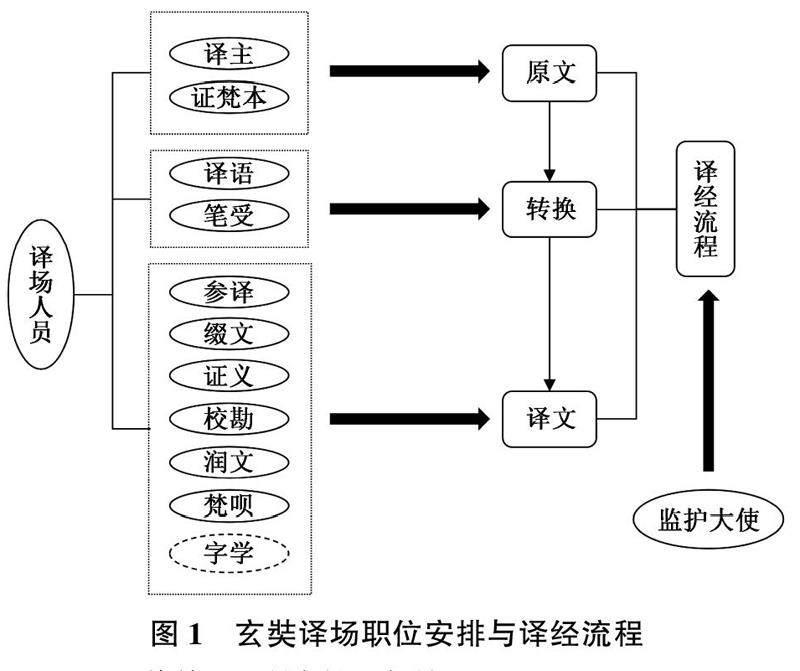

根据国家行为的类型,国家翻译实践可分为“对内型”和“对外型”;根据翻译是否跨越国界,可分为“国内语际型”和“跨国语际型”;根据翻译方向,“跨国语际型”可进一步分为“输入型”和“输出型”。“对内型”指政权或政府为对内加强意识形态,由行政机关通过自主媒体规划实施的翻译工程。“对外型”指国家为维护国家利益、塑造政权形象而规划实施的翻译工程。“输入型”指将外国宗教、文学、经济、政治、文化等文本翻译成非官方或官方语言。“輸出型”指将国内宗教、文学、经济、政治、文化等文本翻译成外语[1]95。贞观时期,朝廷深刻意识到翻译作为国家治理之手段、文明互鉴之桥梁的重要作用,通过大力支持佛经的译梵为汉、《圣经》的译叙为汉,为本己文化注入新鲜血液,引导意识形态以维护皇权统治,并主持《道德经》的译汉为梵以外宣国教、德化异域,开中华学术以官方途径向外传译之先河,由是打造出“对内输入型”与“对外输出型”国家翻译实践并举之盛况(如图2)。

四、贞观时期国家翻译实践的特征

国家翻译实践具有自发性、自主性、自利性三个基本属性,国家设立专门翻译机构具体实施翻译实践,并制定语言和翻译政策指导翻译实践,目的是对内加强意识形态统治,对外树立国家形象。[1]94这三个属性表明国家翻译实践本质上是一种国家治理下的制度化翻译,即“以国家意识形态为导向的,服务于国家政治体制稳固和国家战略实施等政治价值目标的实现,往往是由国家权力机构和统治者当局发起和推动的有组织、有计划、有规模、有监控的翻译活动”[14]。这种国家治理下的制度化翻译本质在贞观时期的国家翻译实践中具体表现为五个不同维度:翻译机构国家化、资源配备集约化、翻译流程协同化、译者身份制度化、翻译产品经典化。

(一)翻译机构国家化

译场制是中国古代国家翻译实践的主要模式。佛经译场自道安时开始设立,历朝历代不断发展壮大。到隋代,“隋运与法,翻译为初”[9]203,国家高度重视佛经翻译,隋文帝在长安大兴善寺建立国家译场,隋炀帝亦“于洛水南汭天津桥左置上林园,立翻经馆,遂移京师旧侣与新邑翻经”[15],译场发展成为常设性机构。唐代佛经翻译事业达黄金时代,译场组织更加系统严密,分工更加精细高效。贞观时期的译场大多设于宗教场所,如佛教弘福寺和大慈恩寺、景教大秦寺、道教五道观,以及国家行政机构中的藏书之所,呈现出国家化特征:(1)由朝廷奉皇帝之诏出资建造并提供经费支持运行;(2)目的是通过翻译符合朝廷需求的内容以维护皇权统治;(3)朝廷决定译场人员设置,并委派高级官员直接介入翻译程序,如宰相房玄龄监阅详定,赵郡王李孝恭充任监译官等。翻译机构国家化为贞观时期国家实施翻译实践提供组织保障,国家通过对译场的管理,将政治力量渗透到资源配备、翻译流程、人事组织、译本发行等各个翻译环节当中。

(二)资源配备集约化

国家作为翻译项目的发起者、赞助人和最终受益者,通过制度化手段为翻译项目提供资源保障,包括物力资源、财力资源、人力资源等,形成资源集聚效应,保证翻译项目顺利进行。[16]57贞观时期,朝廷将翻译当作国家文化事业,从物力、财力、人力各个层面为国家翻译实践提供“集中赞助”[17],实现翻译资源优化配置。在物力、财力资源方面,唐朝廷斥重金修建豪华宏大寺庙,为国家翻译活动提供场地和后勤支持。《续高僧传》第四卷记载了玄奘法师对大慈恩寺“追造壮丽,腾实之美”的赞叹,以及道宣对弘福寺“车从千余乘”壮观景象的描绘。[18]聂斯托利派基督教士阿罗本抵达长安三年后,朝廷亦出资于长安义宁坊建造景教寺一所,并为阿罗本及众景僧的传教、译经活动提供一应所需。在人力资源配备方面,唐朝廷通过严格的译者遴选机制组建翻译团队,并委派朝廷要员、饱学之士协助监护译程、润色译文,保证翻译质量。

(三)翻译流程协同化

协同指不同行为主体之间合作整合不同资源以实现共同目标的过程。协同论认为,系统内部子系统通过相互协作,在时间、空间和功能上自发形成有序结构,促使整个系统形成单个子系统所不具备的新结构和新功能,从而形成协同效应,使整个系统效能最大化。[16]57随着译场的建立,国家为译场人员设置和翻译流程制定规划,翻译实践已不再局限于译者的个体行为,而成为一项职位明确、分工协作、程序完备的国家事业[19]159,译场人员各司其职,构成翻译共同体。佛经译场在建立之初已有基本分工,但程序较为简单,到了佛经翻译事业最盛的唐朝,译场内分工更加精细,体制更为完备,流程复杂,协作高效,类似近代专家研讨集会式的翻译馆或研究所,保证了大规模国家翻译实践的质量和效率。

(四)译者身份制度化

译者身份制度化是国家译场制度化翻译的表現之一[20]。制度化译者由国家机构资助,服从于机构命令。唐代皇权国家通过译者身份制度化从人事组织上将译场人员纳入政治体制中,赋予其政治身份和地位,为国家翻译实践提供制度保障,制度化译者的行为以国家意志、标准、需求为导向,呈现出使命性、规范性特征。唐初承袭隋代的监寺制度,在中央设置“十大德”,唐太宗即位后,取消“十大德”及寺监,把监管佛教事务与僧侣的职权收归朝廷机构鸿胪寺,鸿胪寺下设有崇玄署。佛经翻译作为皇权国家巩固权力、强化意识形态统治的工具,被唐朝廷一并纳入鸿胪寺统辖,佛经译者由是成为朝廷机构成员,获得制度化身份。制度化译者受国家权力赞助,在赞助人所塑造的环境中工作,从赞助人处领取俸禄,赞助人的态度决定译者的立场,从而影响整个文本的翻译。[19]158译经时,持有佛经原典的高僧,即译主,不是翻译的总执行人或定稿人,统治者或国家权力代表,即译场中的监译大臣或监护大使,才能真正决定翻译哪部经书,由何人来翻译,甚至采取何种翻译策略[19]159,确保翻译内容符合国家意志、价值和需要。因此,译者只得服从国家权力命令,翻译朝廷基于国家治理之需选定的佛经文本,佛经译文中常出现的“奉诏译”字样,即是表明皇帝通过“国家译”分派翻译任务,制度化译者履行“为国译”的职责使命。

(五)翻译产品经典化

制度化翻译产出的译文具有权威性,除了出自高水平专家译者协作翻译之外,其权威性的另一个来源还在于制度化翻译的发起者——具有行政性质的政治经济实体,可凭借自身权威,不惜一切代价推动符合意识形态和诗学的译本经典化[1]96,实现对翻译产品的治理。贞观时期,唐太宗通过作序、下诏等方式使宗教文本经典化,树立译本权威。以佛经翻译为例,佛经译本经过多重程序翻译完成后,还需进呈御览、缮写进内、钦定入藏,即由监译大臣将新译佛经呈交皇帝审阅,经皇帝批准后方可刊布全国,附带“奉诏译”等皇命标识。皇帝或皇室亲信有时还会通过制序的方式为佛经译本代言,皇帝为序,相当于佛经译本的钦定发行,树立了译本权威,唐太宗为玄奘撰写的《大唐三藏圣教序》一文,为佛教在唐代的长远发展扫平了道路。太宗虽未直接给阿罗本所翻景教文献作序,却以发布诏令的方式公开承认景教“治国安世”之价值,为景教奉诏传教、译经开辟了道路,使得景教在当时佛道并举的情况下获得了合法地位和发展空间[21],也促进了景教文献的合法化和经典化。

五、贞观时期国家翻译实践的治理功能

翻译是国家治理的协同主体,发挥合法性维护、管理规范、政策实施和形象塑造四种治理功能。[21]国家翻译实践具有国家治理功能,最终目的是实现国家治理目标,为国家统治服务。贞观时期,意识形态文本的国家翻译实践积极参与国家和社会治理,发挥维护皇权统治、稳定社会秩序、构建国家形象的治理功能。

(一)维护皇权统治

唐太宗李世民经“玄武门之变”夺取皇位,却背上弑兄屠弟的恶名,为避免其皇权统治遭到名不正、言不顺的质疑,他积极利用外来宗教为其统治合法性进行辩护,增加其权力的可信度和威严[22],并通过国家主导的翻译实践将外来宗教经典进行实用化、功利化阐释,使其为皇权效忠服务[23]。唐初景教传入中土后,在翻译经典时极力顺应中国固有之宗教迷信和宿命论思想,不但全盘采用佛道经典中的术语和概念,而且不惜违背基督教教旨,以儒家的尊帝事君思想替代教皇至上主义,并称皇帝是上帝在人世的代表,从神学高度为封建皇权的至高无上性提供合理解释,为太宗政权赢得了政治认同,维护其封建统治的合法性和权威性。

(二)稳定社会秩序

唐太宗吸取大隋政权因农民起义而土崩瓦解的教训,认识到人民群众对维护专制统治、稳定社会秩序的重要性,在推行以民为本、休养生息政策的同时,积极利用儒家学说和宗教哲理缓和社会矛盾、安抚民心、教化群众。翻译是统治阶级利用外来宗教进行民心治理的有效途径和手段。唐朝廷通过把佛经翻译上升为国家行为,将佛教所宣扬的众生平等、因果轮回、出世解脱之说传播到人民群众中间,有效地补给了中国传统意识形态,引导人民积极行善、规范人民的行为道德、给予遭受剥削压迫之人以心灵慰藉。阿罗本在受到太宗礼遇而“翻经书殿”后,对基督教教义做了本土化阐释,将基督教的“三位一体”信条和救赎信仰、儒家的伦理道德和济世哲学、佛教的因果报应和生死轮回思想、道教的清静无为和恬淡寡欲主张融为一体,强调以忠、孝为核心的“三事”和“十愿”,进一步强化了社会意识形态和伦理纲常,对于稳定社会秩序具有无可替代的作用[24]。

(三)构建国家形象

《道德经》是具有鲜明意识形态的国家文本[2]37,反映国家意志、价值观和精神面貌,其对外译介具有传播中华文化、表达国家立场、塑造国家形象、维护国家利益的战略功能[16]58,呈现出深刻的外宣性质和政治价值。唐太宗敕命玄奘梵译《道德经》是中国历史上首次官方组织大规模翻译中国传统文化经典的活动[13]31,目的是对外传播唐王朝之治世理念和核心价值观,“令彼读者尊崇东夏”[12]。玄奘作为《道德经》译场之译主,坚持有利本己的文化立场,对翻译内容、策略和方法进行严格把关,并定下翻译规范,保证了《道德经》作为国家文本的严肃性和权威性。此举促进了中国传统文化在西域地区的传播,对域外构建大唐光辉形象做出了重要贡献。

六、结语

贞观时期,对内输入型与对外输出型国家翻译实践蓬勃发展,政治权力与翻译结成利益联盟。皇权国家从译场设置、资源配备、流程监控、译者监管、译本出版五个不同维度对翻译活动进行集中赞助与严格把关,构建起制度化翻译治理体系,为翻译事业提供政治保障,与此同时,翻译积极参与国家、社会治理,成为封建皇权对内维护统治合法性、强化社会意识形态,对外构建王朝光辉形象的一把利器。历史是实践的重要参照,以史鉴今是我们今天审视传统翻译实践之意义所在。当前,不同文明之间的深度交流和互鉴互通成为时代潮流,中国也进入了国家治理体系和治理能力现代化建设新时代,国家翻译实践面临着前所未有的机遇和挑战,如何提高国家翻译实践效率?如何采取有效的国家治理机制?如何提升国家对外话语能力,向世界讲述更生动的中国故事?这些都需要我们从翻译史中寻求经验、汲取智慧。对贞观时期国家翻译实践史实的梳理和剖析,可探寻中国早期国家翻译实践制度化治理的机制和成效,为当前国家翻译实践的实施和国家治理提供可资借鉴的有效范本。

[参考文献]

[1]任东升,高玉霞. 国家翻译实践初探[J].中国外语,2015,12(3):93-96.

[2]任东升.国家翻译的对外话语实践: 内涵和框架 [J].上海交通大学学报(哲学社会科学版), 2022,30(1): 33-37.

[3]高玉霞, 范大祺. 国家翻译实践的理论探索:国家翻译实践与对外话语体系建构高层论坛综述 [J]. 上海翻译, 2019,148(5): 92.

[4]马祖毅.中国翻译通史(古代部分全一卷)[M]. 武汉: 湖北教育出版社,2006:96.

[5]介永强.唐代胡僧考论 [J]. 吉林大学社会科学学报,2010,50(4):76.

[6]邓洪波.中国书院史 [M].台北:台湾大学出版中心,2005: 35-36.

[7]江文汉.中国古代基督教及开封犹太人(景教、元朝的也里可温、中国的犹太人)[M]. 北京: 知识出版社, 1982:43.

[8]王溥.唐会要:卷四十九 [M]. 北京: 中华书局,1955:864.

[9]道宣.续高僧传·上[M].北京: 中华书局, 2018:58-203.

[10]道宣. 唐京师大慈恩寺释玄奘传 [C]//朱志瑜, 张旭, 黄立波. 中国传统译论文献汇编:卷一. 北京: 商务印书馆, 2020: 84-86.

[11]刘昫. 旧唐书 [M]. 北京: 中华书局, 1975: 5308.

[12]道宣. 集古今佛道论衡: 卷丙 [M]. 东京: 大藏出版株式会社,1988: 386.

[13]傅惠生. 玄奘《道德经》梵译思想研究 [J].中国翻译, 2012,33(4): 31-35.

[14]任东升,高玉霞. 翻译制度化与制度化翻译 [J].中国翻译, 2015,36(1): 21.

[15]道宣.大唐内典录[M].东京: 大藏出版株式会社,1988: 290.

[16]任东升.国家翻译实践工程初探 [J].上海翻译, 2022,163(2): 57-58.

[17]LEFEVERE A.Translation,Rewriting and the Manipulation of Literary Fame [M]. London and New York: Routledge,1992:17.

[18]慧皎.高僧传合集 [M]. 上海: 上海古籍出版社,1991:137.

[19]王焱.中国古代佛经翻译的政治化[J].学术交流, 2012,218(5): 158-159.

[20]高玉霞,任东升. 佛经“奉诏译”: 国家翻译实践之滥觞 [J].翻译季刊,2020(95): 8.

[21]KOSKINEN K. Institutional Translation: The Art of Government by Translation [J]. Perspectives: Studies in Translatology, 2014,22(4): 483.

[22]芮沃寿.中国历史中的佛教[M]. 常蕾, 译. 北京: 北京大学出版社, 2017: 71.

[23]葛承雍.从景教碑试论唐长安景教的兴衰 [J]. 碑林集刊, 2000(00): 222.

[24]刘振宁.“格义”: 唐代景教的传教方略——兼论景教的“格义”态势 [J].贵州大学学报(社會科学版), 2007,114(5): 28.

[责任编辑 董明伟]

Translation for State Governance:Practice as State Translation Program in the Zhenguan Era of Tang Dynasty

REN Dongsheng, WANG Zihan

School of Foreign Studies, Ocean University of China, Qingdao 266100, China

Abstract:State translation program has existed since ancient times. It has different characteristics in manifestation, implementation mode and governance effect in different political and historical periods. The translation history, translation accounts and translation theories in the Tang Dynasty show that many influential in-state and out-state translation events during the Zhenguan era reflect the characteristics of state translation program. It is shown that the state is the subject of translation activities. It is also shown that through nationalization of translation institutions, intensification of resource allocation, coordination of translation process, institutionalization of translators identity, and canonization of translation products, translation has been elevated to a state act to maintain the rule of imperial power, stabilize social order and build state image. The Zhenguan era plays an important role in Chinese translation history. An investigation of the types, characteristics and functions of state translation program in this era will help to reveal the forms and patterns of institutionalized translation and governance-driven translation in ancient China, and provide valuable experience and approaches for the implementation of governance through translation in todays states.

Key words:state translation program; state governance; institutionalized translation; the Zhenguan era