特发性膜性肾病痰瘀互结证诊断条目筛选与分析❋

2022-11-22王殿文张逸雯张佳乐王新慧王孟秋江丽杰余仁欢

王殿文,张逸雯,张佳乐,闫 蕾,王新慧,王孟秋,江丽杰,郎 睿,余仁欢△

(1.北京中医药大学研究生院,北京 100029;2.中国中医科学院西苑医院,北京 100091;3.中国中医科学院中医基础理论研究所,北京 100700)

膜性肾病(membranous nephropathy,MN)是以肾小球基底膜上皮细胞下免疫复合物沉积伴基底膜弥漫增厚为特征的一组疾病,其中病因未明者为特发性膜性肾病(idiopathic membranous nephropathy,IMN)[1]。IMN是全球成人非糖尿病肾病综合征最常见的原因,谢志勇等[2]对2001至2018年广东省6366例肾穿刺活检病例分析发现,膜性肾病占比多达27.8%,其占肾活检患者比例从2001至2006年的5.5%上升到2013至2018年的22.5%,发病率明显增长。在老年群体这一现象更为显著,北京地区一小规模调查发现,膜性肾病是老年人肾活检最常见的病理类型约占47.3%[3]。一些小样本、局部地区的中医证候调查发现,IMN常见痰瘀互结相关证候。如2017年覃琳[4]在广西调查280例IMN患者发现,IMN实证中血瘀证、湿浊证居前2位;2020年李欣航[5]发现,303例IMN患者中湿热证、血瘀证占比达65.35%和56.44%。

国医大师雷忠义[6]结合冠心病证候特点提出痰瘀互结理论,邓铁涛根据“精血同源”之理,融朱丹溪、王清任两家之长,创“痰瘀相关”学说[7,8]。近年随着IMN发病率的逐年升高,IMN患者尤其是病程较长者痰瘀并存、痰瘀互结的证候特点越来越受到重视。吴康衡[9]认为IMN具有痰瘀贯穿始终的病机特点;郭玲[10]认为IMN 核心病机为“脾肾本虚、痰瘀互结”。但目前IMN痰瘀互结证临床诊断标准缺如,给IMN痰瘀互结证的诊治带来不便。因此本文系统梳理既往IMN痰瘀互结相关诊断标准,结合共识会议法及专家深度访谈,为IMN痰瘀互结证临床诊断标准的建立和完善提供依据。

1 资料与方法

1.1 文献来源与检索策略

以“痰湿”“痰热”“痰火”“痰浊”“痰饮”“瘀”“水湿”“湿热”“毒”“湿浊”“湿毒”“膜性肾病”“水肿”“水气病”“关格”“尿浊”“肾病综合征”“慢性肾功能不全”“慢性肾衰竭”“尿毒症”“肾小球疾病”“慢性肾脏病”“标准”“指南”“纳入”“规范”“原则”“共识”为检索词,对中国知网(CNKI)、万方数据库(WanFang)、维普中文期刊服务平台(VIP)、中国生物医学文献数据库(CBM)进行检索,检索时间为1980年1月至2021年3月,获取IMN痰瘀互结相关证候的临床研究文献。

1.2 文献纳入标准

具有明确的IMN(或慢性肾功能不全、肾病综合征、慢性肾衰竭、慢性肾脏病等临床诊断)痰瘀互结相关证候的研究文献,包括相关诊断标准、临床证候调查等。

1.3 文献排除标准

重复文献;透析相关的文献;明确指出为其他类型肾脏病的文献;与肾脏病无关的文献;学术经验与理论探讨;与痰瘀互结证无关的临床研究;综述与研究进展类文献;动物实验研究;肾脏病相关护理研究。

1.4 文献资料提取

将符合纳入标准的文献导入NoteExpress3.3.0软件,剔除重复文献,提取其中痰瘀互结相关证候的四诊信息进行规范化处理,然后运用数理统计分析方法初步筛选诊断条目。

1.5 名词术语规范化

对照《中医药学名词》[11]《GB/T20348-2006中医基础理论术语》[12]《WHO西太平洋地区传统医学名词术语国际标准》[13]的相关定义,对纳入的四诊条目进行归类或拆分完成标准化。对由多个描述构成的复合症状进行合理拆分并进行规范化处理,如将脘闷纳呆拆分为脘腹痞满、纳呆,将舌黯红拆分为黯舌及红舌,苔白腻拆分为白苔及腻苔,脉滑数拆分为滑脉及数脉;对存在多种表述方式的症状体征则按照相关标准化文件进行规范化。

1.6 共识会议结合专家深度访谈法

共识会议法于1977年由美国国家卫生研究院(national institutes of health,NIH)引入医学研究领域,用以规范群体决策产生推荐意见的过程,其形式灵活、经济方便,有利于快速决策,是近20年来中医临床实践指南制定的主要方法[14]。本研究以共识会议结合专家深度访谈,共邀请和访谈了来自全国的11位副高以上职称的中医肾病临床专家,并就诊断条目的筛选初步达成共识。

2 结果

2.1 一般资料

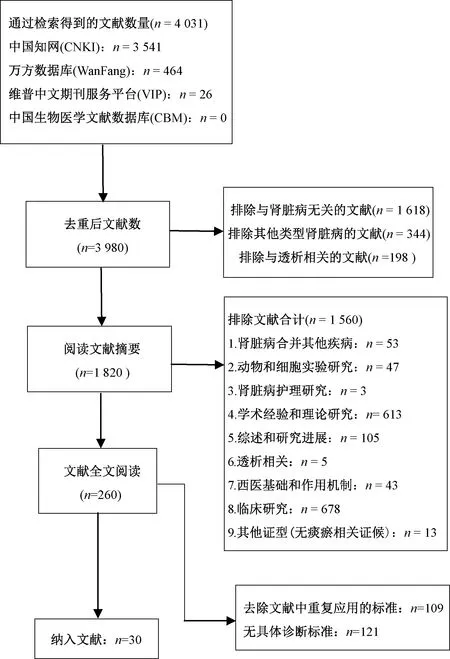

经筛选后得到文献4031篇,包括CNKI 3541篇,万方464篇,维普26篇,根据纳排标准阅读文献题目、摘要及全文,最终纳入符合要求的文献30篇,具体筛选流程(见图1)。

图1 特发性膜性肾病痰瘀互结相关文献筛选流程

2.2 IMN痰瘀互结相关文献四诊信息分布

2.2.1 IMN痰瘀互结相关症状分布 本研究共纳入30篇文献,经提取、规范及分类统计,筛选出症状、体征(不包括舌苔、脉象)共计91个,经共识会议及核心小组讨论,选出频率≥15%的症状、体征(见表1)。

表1 特发性膜性肾病痰瘀互结相关症状分布

2.2.2 IMN痰瘀互结相关舌脉频次分布 将舌象及脉象进行拆分、规范化及归类,选出频率≥15%的5种舌质、3种舌苔及6种脉象(见表2)。

表2 特发性膜性肾病痰瘀互结相关舌脉信息分布

3 讨论

文献研究结合共识会议及专家深度访谈发现,肢体浮肿(或颜面浮肿或肢体困重)、泡沫尿、脘腹痞满、面色晦暗(或面色黧黑或肌肤甲错)、口黏腻(或大便黏滞),舌有瘀斑瘀点、舌质色紫或黯,滑脉、涩脉或是IMN痰瘀互结证较具辨识度的诊断指标。值得注意的是,纳入的30篇文献中痰瘀相关证候多为单纯痰湿证、血瘀证或本虚标实的虚实夹杂证,各证候出现频率为湿热证>血瘀证>水湿证(内停)=虚实夹杂证(如脾虚湿困证、肾阳虚水泛证、气虚夹瘀证等)>湿浊证>湿毒证>湿毒血瘀证,这可能导致热相关症状体征如小便黄赤、小便不利、红舌等的出现频率偏高,产生一定偏倚。课题组将综合应用共识会议、专家深度访谈、核心小组讨论及层析分析法等获取专家群决策意见,提高诊断标准的实用性与权威性。

前期文献研究发现,“肢体浮肿”出现频次高达52次占比64.20%,其相关表述包括肢体浮肿、四肢浮肿、下肢浮肿、水肿下肢甚等。中医证候学调查证实,肢体浮肿为IMN高发多发症状。李欣航[5]、刘玉旋[15]发现,IMN患者浮肿出现频率均超过63%,为最常见的临床症状。IMN患者的肢体浮肿与其痰瘀互结证互为因果,IMN患者多脾肾两虚,失于运化温通,水液代谢失常,津液不能正化,水湿内停,泛溢肌肤发为浮肿;痰瘀的共同源头为湿,湿邪为患可致气机不畅,津液积聚,化湿为痰,痰浊阻滞可影响气血运行,津液涩渗久为血瘀,痰瘀互结又可阻碍气机运行加重浮肿[16,17]。IMN是引起成人原发性肾病综合征常见的病理类型,病程中常出现蛋白尿、低蛋白血症,导致组织间隙蛋白含量降低,故浮肿多从下肢开始,重者逐渐蔓延全身。

虽然文献分析结果显示颜面浮肿、肢体困重并不多见(出现频率均<15%)。但专家结合临床实际认为,颜面浮肿、肢体困重与肢体浮肿均属“水肿类”症状,颜面浮肿较肢体浮肿程度轻,脾肾两虚伴肢体浮肿者易自觉肢体困重。故专家认为,肢体浮肿(或颜面浮肿、或肢体困重)均是IMN痰瘀互结证的常见症状。

专家共识会议结合核心小组讨论认为,泡沫尿或是IMN痰瘀互结证较具特征的表现。2项针对IMN患者的中医证候调查显示,IMN患者泡沫尿出现频率高达62%及93%[5,18]。中医多认为泡沫尿与肾精不固、精微下泄有关。IMN多属本虚标实之证,脾肾两虚则肾失封藏、肾精不固,“百日久恙,血络必伤”,痰瘀互结阻于肾络,损伤肾体,加重精微物质的下泄。现代研究发现,泡沫尿的形成多与尿液中同时含有具有亲水及疏水端的表面活性物质有关,这些表面活性物质在尿液表面扩散,吸附尿液与空气,可提高尿液的表面张力,有助于泡沫形成。泡沫尿产生的原因很多,如泌尿系感染、糖尿病时尿糖升高、肝肾疾病时尿中胆红素或蛋白质含量增多、精液及前列腺液分泌增多等。当尿液中含有大量蛋白质时,泡沫尿往往不易消散[19,20]。IMN病程中易出现大量蛋白尿,这会增加尿液的表面张力,有利于形成泡沫尿。基于此专家认为,泡沫尿尤其是不易消散的泡沫尿或是IMN痰瘀互结证较具特征性表现。

对前期标准化后的诊断条目进行频次统计发现,脘腹痞满(34.57%)、面色晦暗(28.40%)、口黏腻(24.69%)的出现频率位列症状体征前10位。这与既往研究结果基本一致。孙玉鹏[21]通过调查IMN患者发现,其面色晦暗与血瘀相关。赵静雅[22]等运用德尔菲法综合三轮专家问卷调查结果发现,血瘀证、湿热证、水湿证及湿浊证为IMN患者常见标实证,其常见辨识性症状为面色晦暗或黧黑、口黏、脘闷纳呆及脘腹胀满等。IMN痰瘀互结证患者脾肾两虚与痰瘀胶结并存,痰瘀胶结贯穿IMN病程始终。脾虚失于运化,加之痰瘀阻于中焦可致脘腹痞满。痰瘀胶结难解,气血阻滞,瘀血不去则新血不生,则面色晦暗,甚至面色黧黑、肌肤甲错;湿浊上泛则口黏腻,浸淫中下二焦则大便黏滞[23,24]。

结合共识会议及专家深度访谈结果分析,脘腹痞满、面色晦暗(或面色黧黑、或肌肤甲错)、口黏腻(或大便黏滞)皆可由痰瘀互结于体内产生,是IMN痰瘀互结证的重要证候识别指标。其中面色黧黑、肌肤甲错与面色晦暗均为血瘀导致,可以看作是面色晦暗程度的加深。而如小便黄赤、腰痛及小便不利等文献分析的高频症状,考虑可能与纳入的痰瘀相关证候中湿热证、血瘀证占比较高有关,小便黄赤、小便不利主要由湿热引起,而腰痛则多与瘀血阻于局部“不通则痛”有关,专家认为这些症状对IMN痰瘀互结证的识别度不高。

舌诊是中医证候诊断的重要依据,脏腑之气血阴阳盛衰及邪气侵犯皆可反映于舌。前期文献研究提示,舌生瘀斑(35.80%)、腻苔(51.85%)为IMN痰瘀互结证的最高频舌象组合,同时黯舌(19.75%)、紫舌(17.28%)亦不少见。2017年颁布的《冠心病痰湿证临床诊断标准》以苔腻为主要诊断指标,提示苔腻为痰湿证的重要辨识依据[25]。国医大师王琦[26]体质学说指出,痰湿体质多见苔白腻,而血瘀质则多见舌质黯有点、片状瘀斑。IMN痰瘀互结证多以脾肾两虚为本,痰浊瘀血相互胶结为标。“舌苔禀胃气而生”,乃胃气熏蒸于舌所产生。痰浊在体内蓄积,困阻中焦脾胃可致腻苔。舌生瘀斑常与舌色紫黯伴见,是瘀血内停的特征性表现之一,舌色青紫是判断血瘀的重要依据[27]。专家讨论后一致认为,临床所见IMN痰瘀互结患者多舌质色紫或黯,且有瘀点或瘀斑瘀点共存,“舌有瘀斑瘀点”较“舌生瘀斑”表述更加准确且贴近临床。

基于文献分析脉象的分布相对分散,以数脉(28.40%)、滑脉(27.16%)及涩脉(23.46%)较为多见。痰湿之邪聚于体内多表现为滑脉。徐刚[28]等研究发现,滑脉可见于痰湿体质及痰湿证早期,而血瘀之脉则以涩为主[29,30]。痰瘀气滞,瘀血乃有形之物,血行不畅其脉故涩,滑脉或涩脉为IMN痰瘀互结证的重要辨识依据。数脉出现频率较高可能与下列两方面原因有关:一是纳入的痰瘀相关证候中以湿热证条目数量最多,而数脉多提示热证;二是痰湿停滞体内易阻滞气机,使阳气郁而化热,湿热相合,可表现为口渴喜冷饮、苔黄腻、脉数等湿热相关的临床表现。

研究过程中共识会议及专家深度访谈意见如下:一是名词术语规范化。结合专家意见适当调整一些诊断条目的表达,使之更贴近临床,如将身重调整为肢体困重,将舌生瘀斑调整为舌有瘀斑瘀点;二是生化指标。在专家咨询会及专家深度访谈中,专家就生化指标在IMN痰瘀互结证临床诊断标准中的重要性及地位进行了深入讨论,生化指标是中医证候客观化研究及微观辨证的重要内容,体现了“传承精华,守正创新”的理念。专家讨论后一致认为,可将血浆D二聚体升高或血浆白蛋白<25 g/L、血脂(总胆固醇或甘油三酯或低密度脂蛋白胆固醇)升高作为IMN痰瘀互结证不赋分值的参考指标。

目前项目组综合文献分析、共识会议及专家深度访谈初步筛选出IMN痰瘀互结证诊断条目,后期拟邀请全国范围内中医临床、中西医结合临床、临床流行病学与循证医学等多学科人员进行层次分析法专家咨询会,确定各诊断条目的相对权重,以构建特异性强且更符合临床实际的IMN痰瘀互结证中医诊断标准。本标准的研制将有助于更好地辨识与理解IMN痰瘀互结证,指导IMN的临床诊疗。