竹茹的本草考证❋

2022-11-22朱国福郭晶磊

赵 翀,朱国福,郭晶磊△

(1.复旦大学出土文献与古文字研究中心,上海 200433;2.上海中医药大学,上海 201203)

竹茹作为一味常用的中药材,其用药历史最早可以追溯到汉代,是由多首古代经典名方的重要组成药味。2018年国家中医药管理局发布的《古代经典名方目录(第一批)》中含有“竹茹”的医方共有3首,分别为橘皮竹茹汤、温胆汤和竹茹汤。但是对于竹茹的植物来源历代众多医家均言“竹类甚多”。《中国药典》中收录的竹茹药用来源主要有三种:“青秆竹BarnbusatuldoidesMuniro、大头典竹Sinocalamusbeecheyanus(Munro)McClure var.pubescensP.F.Li或淡竹Phyllostachysnigra(Lodd.)Munro var.henonis(Mitf.)Stapf ex Rendle。[1]”现代临床工作者发现,今市所售竹茹中混有用毛竹制作而来的竹茹[2,3],全国各地存在使用慈竹、刚竹等习用品的现象[4],这些不合规定的现象对规范现代竹茹的临床用药和研究开发带来诸多不利影响。

对于这种多基原的药材,需要通过本草考证了解其历代演变情况并结合现代药理研究来确定其基原、产地、炮制、功效等情况。目前学界对竹茹的本草考证研究工作较少,因此本文通过梳理历代医药相关著作,对竹茹的原植物、产地、炮制、功效等方面进行考证,以期为竹茹的临床应用和现代研究提供文献依据。

1 原植物考证

最早的药物学著作《神农本草经》并未收录有竹茹之药。《说文解字》中有对“竹”的描述:“竹,冬生草也,象形。下垂者,箁箬也。[5]”箁即竹笋;箬是竹子的一种,叶大而宽。《金匮要略》首载有此药:“哕逆者,橘皮竹茹汤主之。”“妇人乳中虚,烦乱呕逆,安中益气,竹皮大丸主之”[6]。此处竹皮即为竹茹,但是并未对其植物形态有所描述。南朝陶弘景《本草经集注》中载:“竹类甚多,此前一条云是篁竹,次用淡苦尔。又一种薄壳者,名甘竹叶最胜,又有实中竹、笙竹,以笋为佳,于药无用。[7]”我国现存最早的一部竹类专著《竹谱》(晋代)对篁竹有较为详细的描述:“植物之中,有名曰竹。不刚不柔,非草非木。小异空实,大同节目。或茂沙水,或挺岩陆。条畅纷敷,青翠森肃。质虽冬蒨,性忌殊寒。”“篁竹坚而促节,体圆而质坚,皮白如霜粉,大者宜行船,细者为笛……苦竹有白有紫,而味苦,甘竹似篁而茂,即淡竹也。[8]”可见竹枝条畅、质坚硬,色青翠,表皮有白霜,不耐寒。唐代苏敬《新修本草》亦载有篁竹、淡竹、苦竹[9]。宋代苏颂《本草图经》不仅记载了篁竹、淡竹、苦竹,而且指出“苦竹亦有两种:一种出江西及闽中,本极粗大,笋味殊苦,不可啖;一种出江浙,近地亦时有,肉厚而叶长阔,笋微有苦味,俗呼甜苦笋,食品所最贵者,亦不闻入药用。淡竹肉薄,节间有粉,南人以烧竹沥者,医家只用此一品,与《竹谱》所说大同而小异也。”并附有篁竹、淡竹、苦竹图谱(见图1、2、3)[10]。宋代唐慎微《证类本草》中与《本草图经》所言无异,也附有篁竹、淡竹、苦竹图谱(见图4、5、6)[11]。可见宋代已言明苦竹实非药用之品,并明确提出了医家所用为淡竹。

图1 《本草图经》附“篁竹”图

图3 《本草图经》附“篁竹”图

图4 《证类本草》附“篁竹”图

图5 《证类本草》附“淡竹”图

图6 《证类本草》附“苦竹”图

明代李时珍《本草纲目》中记载:“竹……大抵皆土中苞笋,各以时而出,旬日落箨而成竹也。茎有节,节有枝;枝有节,节有叶。叶必三之,枝必两之。根下之枝,一为雄,二为雌,雌者生笋。[12]”此对竹的形态描述与前代无异。清代张秉成《本草便读》云:“竹茹乃竹之二青,种类颇多均以淡竹为佳。[13]”清代凌奂《本草害利》中载:“淡竹茹为上,甘竹皮次之,凡用竹茹、叶、沥,须生长甫及一年者,为嫩而有力。[14]”可见到了清代明确提出来淡竹茹较佳的观点,所用竹应为刚刚长满一年者,因为其嫩而有力。

到了现代,《中药大辞典》中详细记录了竹的形态特征:“淡竹……秆高6~18 m,直径5~7 cm,成长后认为绿色,或老时为灰绿色,秆环及箨环均甚隆起。秆箨长于节间,硬质……主枝具白色蜡粉。[15]”对比古今文献描述可知,今竹茹药物来源之竹与古代无异。2020版《中国药典》言竹茹:“为禾本科植物青秆竹……大头典竹……或淡竹……的茎秆的干燥中间层。[1]145”但是据《现代中药材商品通鉴》记载,国内广泛地区存在使用慈竹(BambusaomeiensisChia.et H.L.Fung)、刚竹(PhyllostachysbambusoidesSieb.et Zucc)、毛竹(PhyllostachyspubescensMazel et H.de Lehaic)等习用品的现象[4]1221。有临床工作者也提出不可将毛竹等作为竹茹用药的来源,并发出了重视竹茹药材质量以保证临床疗效的呼吁[2,3]。因此,药用竹茹要正本清源,不可将习用品随意替代。

综上,竹茹的用药历史较早,可追溯至东汉时期。竹茹在古代的来源有很多,文献记载的主要有篁竹、淡竹、苦竹等,竹茹现代习用品也较多,以慈竹、刚竹、毛竹等为主要来源。《中国药典》已明确规定,竹茹的药用来源为青秆竹、大头典竹、淡竹三种,其他来源的竹茹不可滥用。在竹茹的多种来源中,古代医家所用多为淡竹,到了清代依然沿袭前人成说,并认为竹“生长甫及一年者”入药作用更强。因此,从古代文献记载来看,以淡竹Phyllostachysnigra(Lodd.)Munro var.henonis(Mitf.)Stapf ex Rendle为来源的竹茹质量较佳,但是三种植物来源的竹茹具体区别如何暂时还缺乏实验验证,有待后期进一步研究。关于竹的形态特征,历代本草文献与现代文献所载也基本一致。

2 产地考证

最早的药物学专著《神农本草经》未对其产地有所描述。南北朝戴凯之《竹谱》载:“质虽冬蒨,性忌殊寒。九河鲜育,五岭实繁。”其自注云:“‘九河鲜育’,忌隆寒也;‘五岭实繁’,好殊温也”[8]2。九河,禹时黄河的九条支流,包括徒骇、鬲津等,近人多认为九河是古代黄河下游许多支流的总称,也泛指黄河[16];五岭指越城岭、都庞岭、萌渚岭、骑田岭、大庾岭的总称,在湖南、江西南部和广西、广东北部交界处[16]399,指明了竹恶寒喜温的特性,主要生长于南方山岭之中。到唐代《新修本草》有竹产地的具体描述:“竹实出蓝田,江东乃有花而无实,故凤鸟不至。[9]325”蓝田位于今陕西境内,江东地区大致指今皖南、苏南、苏中、浙江、江西东北部、上海这片地区。宋代苏颂《本草图经》中载:“《本经》并不载所出州土,今处处有之。[10]364”由此可见,竹的产地分布很广。清代张志聪在《本草崇原》指出:“竹产处唯江河之南甚多。[17]”《中华本草》载:“淡竹分布于山东、河南及长江流域以南各地……青竿竹分布于广东、广西……大头典竹分布于广东、海南及广西。[18]”《中药大辞典》载:“产于山东、江苏、安徽、浙江、江西、河南、湖南、湖北、四川、陕西等地。[15]1078”

经文献考证可知,自古至今竹的产地都十分广泛,我国南方地区多有种植,淡竹主要分布于山东、河南及长江流域以南各地。

3 炮制考证

历代文献对于竹茹的炮制方法主要涉及净制、加辅料制。

3.1 净制

净制是竹茹最早的炮制方法,又可以细分为刮青去用和刮青取用。

3.1.1 刮青去用 早在东晋葛洪《肘后备急方》中就载有:“刮青竹茹。[19]”刮青就是将竹子最外面的青皮刮去。明代缪希雍《炮炙大法》载:“取极鲜竹刮皮磋去外硬青。[20]”清代凌奂在《本草害利》中记录:“刮去青皮,用第二层为鲜竹茹。[14]88”清代张璐《本经逢原》云:“磁片刮去外膜,取第二层如麻缕者,除去屑末用之。[21]”《本草崇原》述:“用刀轻轻刮去竹皮上粉青,取青内之皮,谓之竹茹。[17]94”

3.1.2 刮青取用 张锡纯在《医学衷中参西录》还介绍了另一种净制方法:“须用嫩竹外边青皮,里层者力减”[22],他认为竹之青皮作用较里层竹茹药用力度更甚,入药当取用最外层的青皮部分。

我们现今所用竹茹均为竹刮去外层的干燥中间层,竹的外层与中间层的具体作用区别如何还需要进一步的药理研究。

3.2 加辅料制

加辅料制又有姜制、醋制、玫瑰制、枳实(或枳壳)制、麦麸制等不同方法。

3.2.1 姜制 清代《本草害利》云:“入平呕逆药,姜汁炒用”[14]88,可见竹茹加姜汁炒可加强止呕作用。《中药大辞典》亦载有姜竹茹:“取净竹茹,加姜制拌匀,稍闷,压平,置锅内,用文火加热,炒焙至两面显黄色焦斑,取出,晾干。每竹茹100 kg,用生姜10 kg或干姜3 kg。[15]1078”现代药理试验也明显发现,竹茹经过姜制可以有效地降低其寒性,增加其和胃止呕的作用[23,24]。

3.2.2 醋制 清代《医宗金鉴》中还有“醋浸一宿”治疗牙衄的炮制方法[25]。清代梁廉夫的《不知医必要》中亦载:“竹茹醋,治牙龈出血。生竹茹五钱,无生用干须加倍,用醋浸一宿,不时含之”[26],可见醋制竹茹对于牙龈出血有特殊疗效。

3.2.3 玫瑰制 清末医家陈莲舫还首创了玫瑰露炒竹茹的炮制方法,其医案中多次使用玫瑰露炒竹茹,有行气解化瘀、解郁安神的功效[27]。现代学者李诗慧[28]等用玫瑰花汁制竹茹:取净竹茹团,加玫瑰花汁拌匀,稍润待汁吸尽,置热锅内用文火加热,炒至竹茹团黄色,表面微具焦斑时取出,摊开晾凉。每100 kg竹茹,用玫瑰花15 kg。玫瑰花汁的制备方法:取玫瑰花置锅内用适量水煎取2次,合并备用,可供参考。

3.2.4 枳实(或枳壳)制 现代临床还存在枳实(或枳壳)炒竹茹的方法,具体炮制过程为取净竹茹团,加枳实(或枳壳)汁拌匀,稍润,待汁吸尽,置热锅内用文火加热,炒至竹茹团黄色,表面微具焦斑,取出摊开晾干。每100 kg竹茹用枳实(或枳壳)25 kg。枳实(或枳壳)汁的制备方法:先用冷水适量,将枳实(或枳壳)浸15~20 min,再置锅内煎煮2次合并汁液备用。枳实(或枳壳)制的竹茹可以清热行气而化痰[29]。

3.2.5 麦麸制 《中药大辞典》中载有:“炒竹茹,先将锅烧热,加入麦麸,炒至冒烟,加入竹茹翻炒至黄色,取出,筛去麦麸,放凉。每竹茹100 kg,用麦麸20 kg。[15]1078”麦麸制可以缓和其药性。

可见,历代本草文献中对于竹茹炮制的记载非常丰富,主要有净制和加辅料制两种,其中净制有刮青去用和刮青取用之别,我们现代临床所用竹茹均为刮青取用;加辅料制又有姜制、醋制、玫瑰制、枳实(或枳壳)制、麦麸制等,但是2020版《中国药典》仅收录了姜制竹茹。临床对于不同病症应当灵活使用不同的炮制品,如止呕可使用姜制竹茹,牙龈出血可考虑使用醋制竹茹,患者存在气滞血瘀情况可使用玫瑰制竹茹,气滞明显者可考虑使用枳实(或枳壳)制竹茹,竹茹炮制品的使用不应该仅仅局限于姜制。关于竹茹的各种炮制品中不同活性成分如何,有待进一步的实验研究。

4 功效考证

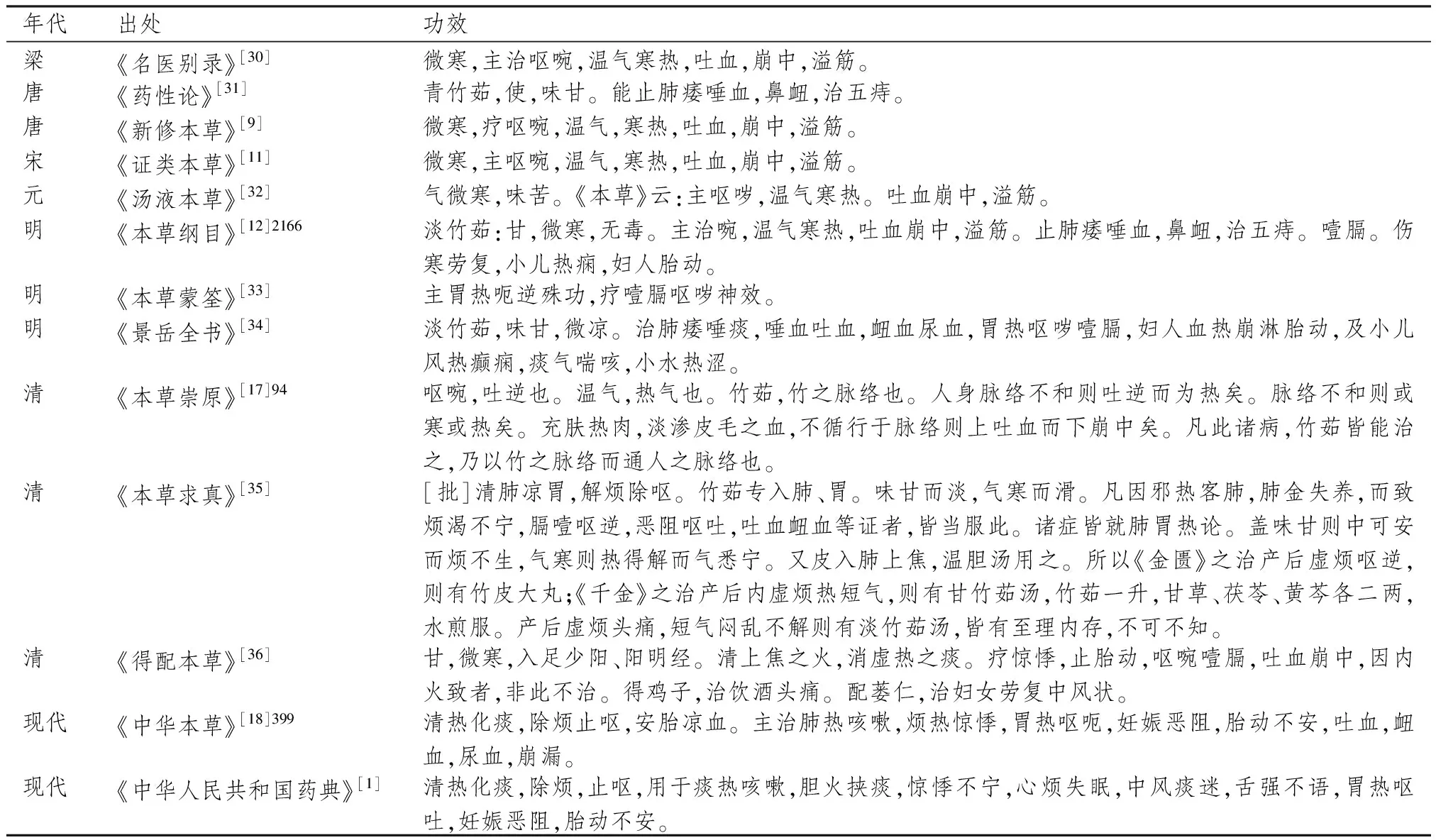

竹茹是应用历史较为悠久的中药,最早使用见于汉代《金匮要略》“竹皮大丸方”,用于治疗产后虚烦呕逆。本草类著作最早见于《名医别录》,历代典籍对竹茹药物的功效和应用,随着时间和经验的积累逐步深入,从最初的“主呕啘,温气寒热,吐血,崩中,溢筋”[30],发展至明清时期又增加了安胎等功效,同时也出现了很多作用机理的阐述。如《本草崇原》中云:“竹茹,竹之脉络也。人身脉络不和,则吐逆而为热矣。脉络不和,则或寒或热矣。充肤热肉,淡渗皮毛之血,不循行于脉络,则上吐血而下崩中矣。凡此诸病,竹茹皆能治之,乃以竹之脉络而通人之脉络也”[17]94,反映了先贤对竹茹一药认识的逐渐深刻(见表1)。

表1 本草文献记载的竹茹功效

从表1可以看出,历代本草文献均有竹茹止血功效的相关记载。《中华本草》也保留了这一功效,但是《中国药典》除1963年版记载了竹茹可以治疗出血证外[37],其余历版均未收录竹茹止血的功效。现代临床我们也发现,有竹茹用于止血的相关文献记载[38],还有学者从竹茹的古代临床使用情况和作用机理等方面论述了竹茹的止血作用[39]。《中国药典》具有规范性和权威性的特点,其对竹茹止血功效的忽略,也将直接影响竹茹临床使用情况,因此笔者认为《中国药典》在尊重事实的基础上,可酌情补充竹茹止血的功效,以充分发挥竹茹的药用价值。

5 结语

根据以上文献考证,笔者认为古今药用的竹茹与历版《中国药典》中植物来源基本一致,为青秆竹、大头典竹、淡竹3种。从文献记载来看,3种来源中以淡竹Phyllostachysnigra(Lodd.)Munro var.henonis(Mitf.)Stapf ex Rendle为来源的竹茹质量较佳,3种植物来源的竹茹区别如何需要有待进一步的实验研究。其产地在我国分布很广,其中淡竹主要分布于山东、河南及长江流域以南各地。历代文献记载的炮制方法主要有净制、炒制和加辅料制等多种,加辅料制又有姜制、醋制、玫瑰制、枳实(或枳壳)制等,临床应该根据患者具体情况灵活选用炮制品。历代文献对竹茹功效的记载以疗呕、止血为主,到明清时期医家又补充了安胎的作用。本研究通过对竹茹系统的本草考证,明确了竹茹的原植物、产地、炮制和功效逐步演变的整个过程,为中药竹茹正本清源提供依据,同时为其进一步深入研究开发提供了文献参考。