基于文献系统评价探讨胃肠气滞证诊断条目❋

2022-11-22范星宇钟森杰廖晓倩胡志希

范星宇,方 格,钟森杰,廖晓倩,邱 宏,胡志希

(湖南中医药大学中医学院,长沙 410208)

胃肠气滞证是指胃肠气机阻滞,以脘腹胀痛走窜、嗳气、肠鸣、矢气为主要表现的证候[1]。研究发现,胃肠气滞证是消化系统疾病的主要证型之一,占该系统疾病证型的36.17%,常见疾病有功能性消化不良、慢性非萎缩性胃炎、慢性萎缩性胃炎、肠易激综合征、反流性食管炎、胃恶性肿瘤、消化性溃疡等[2-4]。目前,胃肠气滞证诊断标准不统一且未量化,核心诊断条目不清楚不统一,临床运用价值不大,推广缺乏力度。本文以“胃肠气滞证”为研究对象,系统收集国内相关资料,运用文献系统评价和多种统计学方法分析得出胃肠气滞证的诊断条目,为临床建立客观化的诊断依据和便捷的诊断工具提供参考。

1 资料与方法

1.1 确定“胃肠气滞证”及“疾病”检索词

根据《中医临床诊疗术语国家标准(证候部分)》[5]确定“胃肠气滞证”以及相关同义、近义词:胃肠气滞证、胃脘气滞证、气郁脘痛证、肠道气滞证、小肠气滞证。

根据内科学著作及标准确定“疾病”检索词[6-8]。中医疾病有胃脘痛、胃痞、嘈杂、便秘、腹痛、泄泻、郁证,西医疾病有慢性非萎缩性胃炎、慢性浅表性胃炎、便秘、肠易激综合征。

1.2 检索范围及方法

1.2.1 文献检索 计算机检索中国期刊全文数据库(CNKI)、万方数据资源系统(Wanfang)、中国生物医学文献数据库(SinoMed)与维普数据库(VIP),检索时限为1989年1月1日至2020年7月24日。

1.2.2 专著检索 手动检索国家标准、行业标准、教材、专著、学会标准、自拟标准、专家共识、调查研究、经验总结等,尽量全面收集避免遗漏重要文献。

1.2.3 检索式 “慢性非萎缩性胃炎”或“慢性浅表性胃炎”或“便秘”或“肠易激综合征”或“chronic atrophic gastritis”或“Chronic superficial gastritis”或“Constipation”或“Irritable Bowel Syndrome”;“胃脘痛”或“胃痞”或“嘈杂”或“便秘”或“腹痛”或“泄泻”或“郁证”或“epigastric pain”或“stomachache”或“epigastric upset”或“abdominal pain”或“enterorrhea”或“melancholia”;证型为“胃肠气滞证”或“胃脘气滞证”或“气郁脘痛”或“肠道气滞证”或“小肠气滞证”或“Gastrointestinal qi stagnation syndrome”或“Stomach Qi Stagnation Syndrome” 或“Stagnation of Qi”或“Intestinal Qi Stagnation Syndrome”或“Small intestine stagnation syndrome”;#1 OR #2 AND #3。

1.3 文献纳入标准

西医诊断符合慢性非萎缩性胃炎、慢性浅表性胃炎、便秘、肠易激综合征或者中医诊断符合胃脘痛、胃痞、嘈杂、便秘、腹痛、泄泻、郁证;且证型符合气滞证,显示其症状、体征、舌象和脉象的临床表征文献。

1.4 文献排除标准

气滞证复合证文献;非气滞证和胃肠类疾病的文献;动物实验类文献;综述类文献;一稿多投的文献等。

1.5 证候术语规范

参考《中医诊断学》[1]《中医内科学》[6]《中医药常用名词术语辞典》[9]《简明中医病名辞典》[10]《中医名词术语》[11]等对文献进行四诊信息规范化管理,如“嗳气、嗳气频作、嗳气呃逆、嗳气则舒、嗳气频繁、得嗳气则舒、嗳气频频、呃逆、嗳气频发、嗳气则痛减、噫气频作、嗳气稍舒、噫气、得嗳气而觉舒、得嗳气则胀痛减、嗳气后疼痛减轻、嗳气方舒、嗳气频”等症状描述,统一表达为“嗳气”,“腹中胀痛、腹胀、腹痛腹胀、腹痛、胁腹痞满、脘腹痞胀疼痛、少腹作胀,甚则腹痛”等统一表达为“腹部胀痛”。

1.6 信息采集

采用NoteExpress软件进行文献整理、存储以及去除重复文献工作。采用Microsoft Excel软件建立文献数据库,将所有合格文献进行信息采集、数据录入、校对和清理。采用SPSS统计分析软件及相关软件进行证候特征信息提取与统计分析。

2 结果

2.1 文献筛选结果

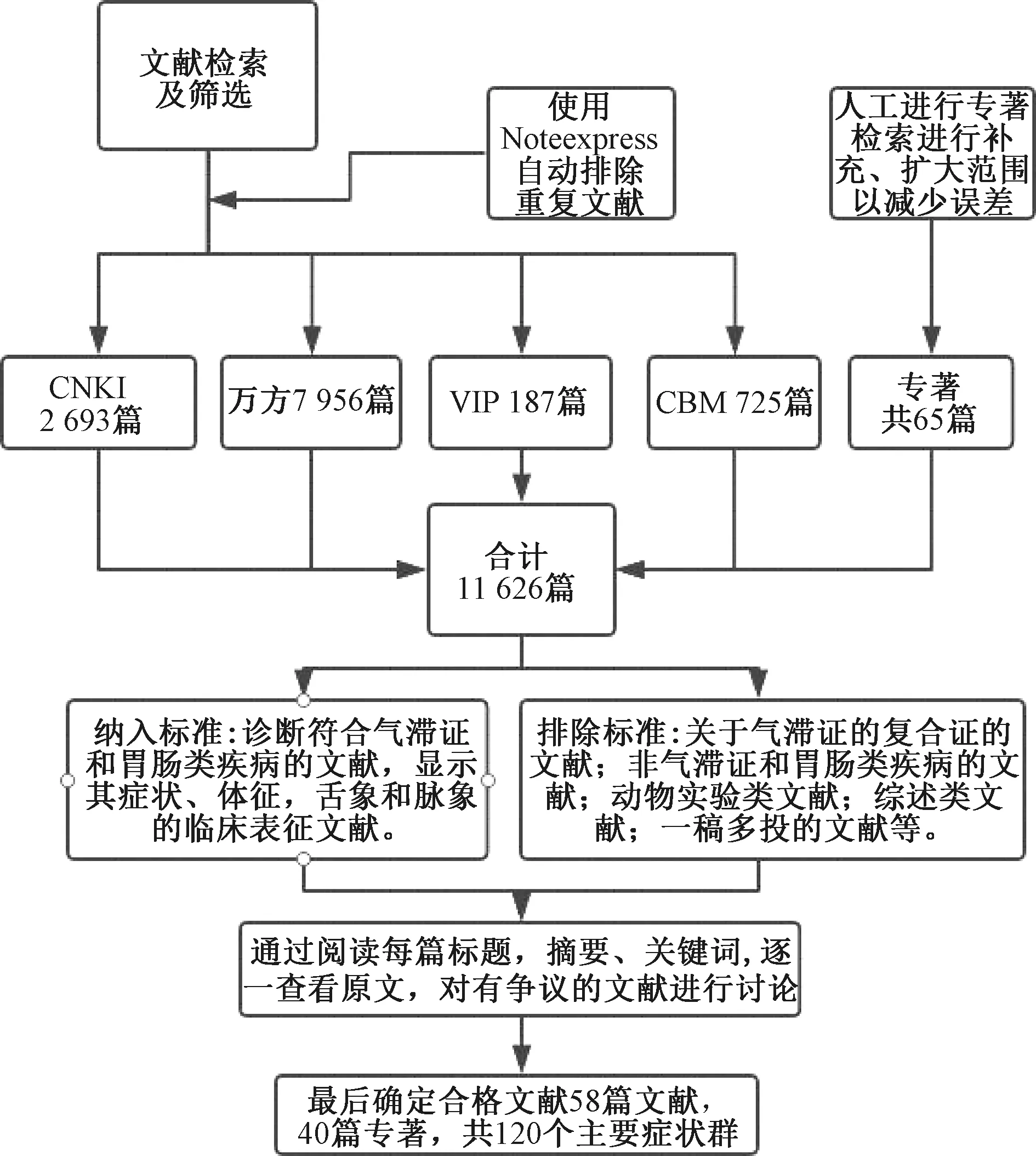

检索出11561篇期刊文献,65篇专著,合计11626篇。对所有检索出的文献进行筛选后得到58篇文献,40篇专著,120条主要症状群(见图1)。

图1 胃肠气滞证文献检索及筛选过程

2.2 胃肠气滞证文献的症状、舌象和脉象频数分布

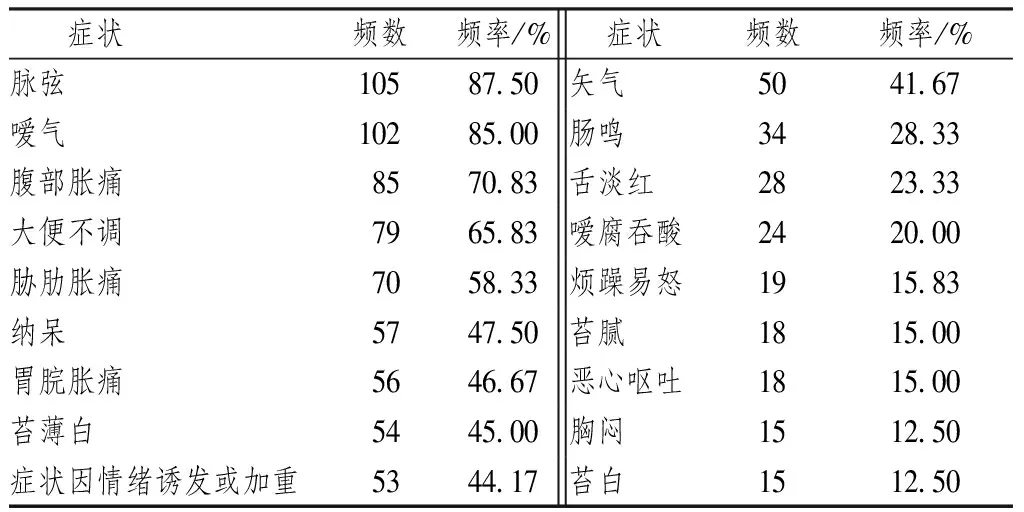

对120条胃肠气滞证主要症状群进行统计,将其中的症状、舌象及脉象进行拆分,归类后分为54个症状条目池,各条目共出现1036次(见表1)。按频数从高至低前18个条目(频次大于15)依次排序为:脉弦、嗳气、腹部胀痛、大便不调、胁肋胀痛、纳呆、胃脘胀痛、苔薄白、症状因情绪诱发或加重、矢气、肠鸣、舌淡红、嗳腐吞酸、烦躁易怒、苔腻、恶心呕吐、胸闷、苔白。

表1 胃肠气滞证的中医症状频次分析比较(频次大于15)

2.3 胃肠气滞证诊断条目的因子降维分析

为揭示胃肠气滞证的中医证候分布规律,将前18个条目纳入分析。先进行KMO和 Bartlett检验,以判断变量是否适合进行因子分析。KMO检验用于考察变量间的偏相关性,取值在0~1之间,大于0.5时具有偏相关性;Bartlett球形检验用于判断变量是否相互独立,若变量间相互独立则无法提取公因子。KMO结果显示,KMO=0.577,大于0.5说明变量之间存在相关性;Bartlett球形检验的结果为(F=578.383,sig=0.000,小于0.001),表明变量间没有相互独立,提示研究所提取变量适合做因子分析。

特征根是指标旋转前每个因子的贡献程度,值越大代表因子贡献越大,通常取特征根大于1;公因子方差累计百分比越大则说明包含原始数据的信息越多。提取>1的特征根值共得到7个公因子,且公因子的累计贡献率为68.330%,大于60%,说明这7个公因子的数据表达量符合要求(见表2)。

表2 胃肠气滞证诊断条目因子分析旋转分量矩阵结果

采用因子分析法将18个条目降维处理得到7个公因子(见图2)。提取载荷系数大于0.4的条目进行分类,公因子F1组成:腹部胀痛、大便不调、胃脘胀痛、嗳腐吞酸、恶心呕吐;公因子F2组成:肠鸣、矢气;公因子F3组成:嗳气、纳呆、苔腻;公因子F4组成:苔薄白、苔白;公因子F5组成:脉弦、症状因情绪诱发或加重胁肋胀痛;公因子F6组成:胁肋胀痛、舌淡红、胸闷;公因子F7组成:烦躁易怒。

注:横坐标组件号指因子数量,纵坐标特征值为因子对样本整体贡献;此处取特征值大于1得到7个公因子

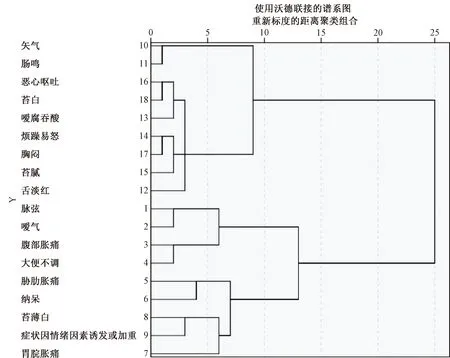

2.4 胃肠气滞证诊断条目的聚类分析

聚类分析是把性质相近的事物归为一类,使得同一类中的个体都具有高度的同质性,不同类之间的个体具有高度的异质性,即“类中相近、类间相异”[12]。具体做法为先将N个样品各自成一类,然后每次缩小一类,每缩小一类离差平方和就要增大,选择使方差增加最小的两类合并,直到所有的样品归为一类方止[13]。采用SPSS统计工具进行聚类分析,根据生成的树状图与相关专业知识可分为5类树状图(见图3)。依据树状系谱图划分,聚类因子C1组成:矢气、肠鸣;聚类因子C2组成:恶心呕吐、苔白、嗳腐吞酸、烦躁易怒、胸闷、苔腻、舌淡红;聚类因子C3组成:脉弦、嗳气、腹部胀痛、大便不调;聚类因子C4组成:胁肋胀痛、纳呆;聚类因子C5组成:苔薄白、症状因情绪诱发或加重、胃脘胀痛。

图3 胃肠气滞证诊断条目聚类分析树状图

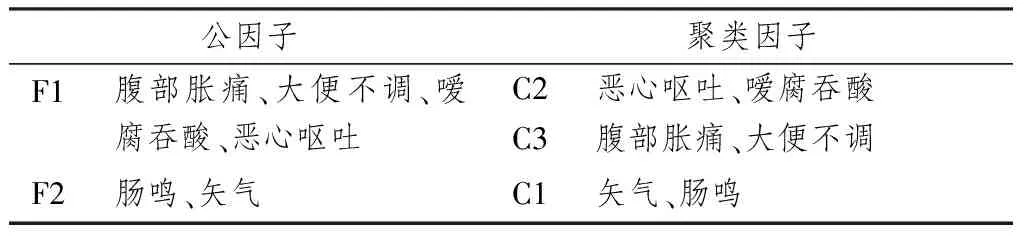

2.5 因子降维分析与聚类分析结果比较

通过胃肠气滞证临床症状的因子降维分析和聚类分析结果(见表3),共见的因子有三类,具有较好的一致性,表明胃肠气滞证辨证的核心症状为:腹部胀痛、大便不调、胃脘胀痛、嗳腐吞酸、恶心呕吐、肠鸣、矢气。其中,F1中的腹部胀痛、大便不调与C3中的一致;F1中的嗳腐吞酸、恶心呕吐与C3中的一致;F2中的肠鸣、矢气与C1中的一致(见表4)。

表3 胃肠气滞证诊断条目聚类因子和公因子症状对应比较

表4 胃肠气滞证诊断条目聚类因子和公因子对应表

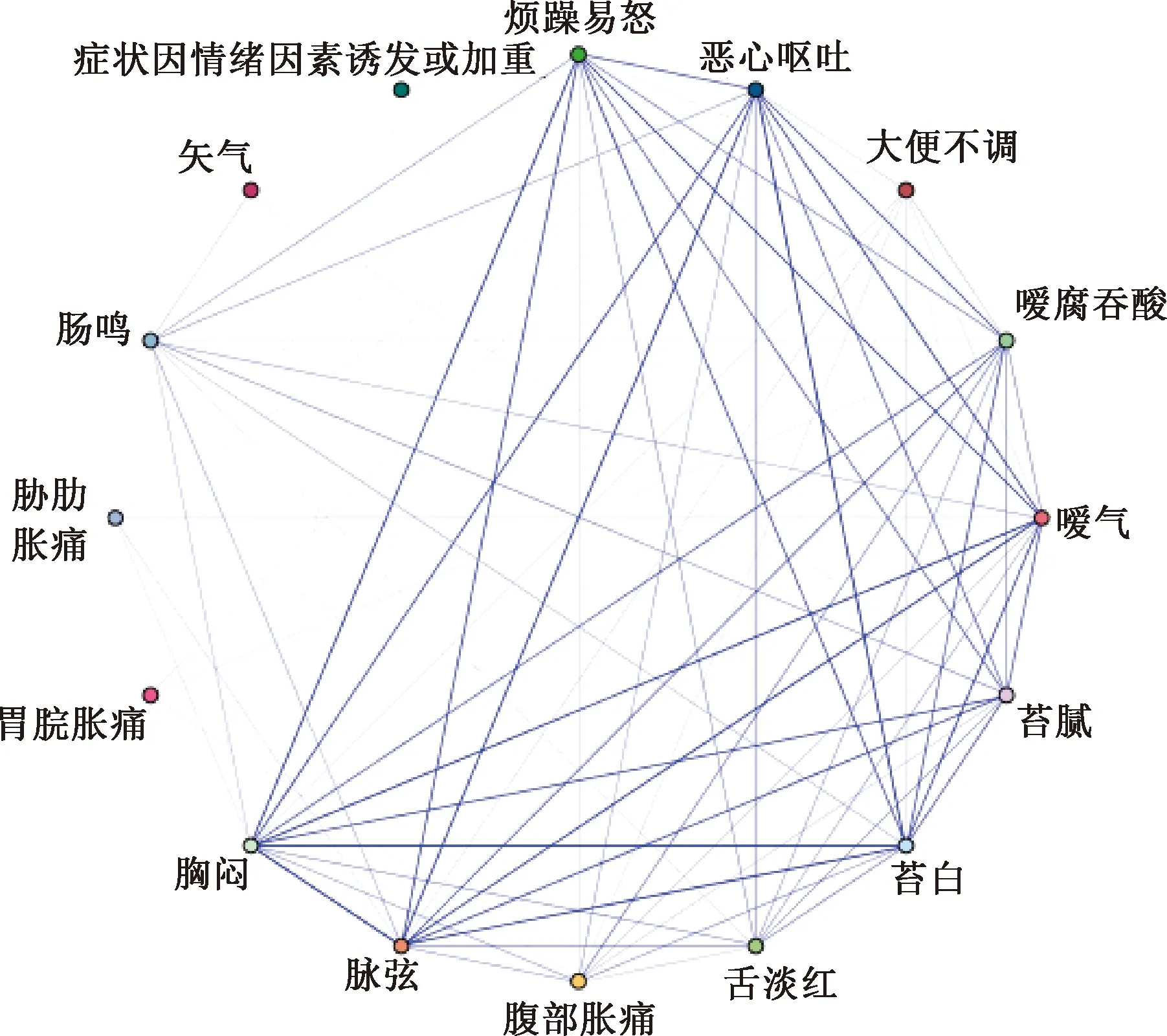

2.6 网络图关联分析

在文献系统评价、因子降维分析、聚类分析基础上,运用SPSS Modeler的Apriori关联规则模型对条目进行关联分析。网络图节点的基本功能是能够反映条目之间的关联程度,条目与条目之间连接线的粗细表示连接强度(见图4)。提高阈值条下限时,关联程度低的条目将不会显示在网络图中。将阈值条设置为60~100,从图中可以看到烦躁易怒、恶心呕吐、大便不调、嗳腐吞酸、嗳气、苔腻、苔白、舌淡红、腹部胀痛、脉弦、胸闷、肠鸣关联程度高,这些条目组合在一起的概率更高。

图4 基于SPSS Modeler的Apriori关联规则得出胃肠气滞证诊断条目网络图

2.7 胃肠气滞证诊断条目的初步建立

本研究通过对胃肠气滞证的文献系统评价、因子分析、聚类分析以及网络图关联分析统计,表明胃肠气滞证的核心辨证标准如下。“主症:腹部胀痛、胃脘胀痛、嗳气、肠鸣、矢气,次症:纳呆、大便不调、嗳腐吞酸、恶心呕吐,舌象:舌淡红、苔薄白、苔腻、苔白,脉象:脉弦”。

3 讨论

文献系统评价是通过查阅文献,系统搜集古今中医文献中有关疾病的证候描述,以为证候量化诊断标准条目的确立提供基础资料,是中医证候诊断量表条目池的重要来源之一[14]。中医证候量表条目的客观筛选方法通常为运用多种统计学方法对条目池进行分析筛选[15],每一种统计学方法都有其局限性,因此联合应用多种统计学方法,从多角度筛选中医量表条目是一种更为科学、合理的探索[16]。中医辨证主要基于人体感官所获取的病理信息和医者的分析思维与经验,含有一定主观因素,以致诊断结论在不同医者之间存在差异,虽灵活有余但规范不够[17]。遂本文利用量表的量化、客观化的特点[18],通过文献系统评价建立条目池和多种统计学方法进行条目筛选,初步建立胃肠气滞证诊断条目,为后续量表制作提供前期基础,有助于使胃肠气滞证诊断客观化、标准化,并增强其诊断的说服力和准确度[19]。

在频数分析中,选取频数大于15作为进入条目池的最基本条件,再取频次≥50为高频次条目作为胃肠气滞证的诊断条目,频次高即代表条目公认性强,对诊断胃肠气滞证有着直接意义。因子降维分析、聚类分析均是从代表性角度筛选条目[15],两者结合可得出一致性较好的胃肠气滞证诊断条目;网络图关联分析能选取关联程度高的诊断条目,关联程度高也就代表这些症状在胃肠气滞证中一起出现的概率更高。将3种统计分析方法合并取交集可得到腹部胀痛、大便不调、嗳腐吞酸、恶心呕吐、肠鸣,其中嗳腐吞酸、恶心呕吐、肠鸣虽不为高频次条目,但通过统计学方法可加入至胃肠气滞证诊断条目当中。

最后得出的症状条目主要分为3个部分:一是胃脘或腹部胀满疼痛。研究发现,所有文献中均出现腹部胀痛或胃脘胀痛,二者频次合并时可得到120个频次。进一步分析文献内容发现,胃脘胀痛多与胃气滞证相关,腹部胀痛多与肠气滞证相关,其病机均为局部气机阻滞,“不通则痛”,合并可更好地展示胃肠气滞证的病位、病性特点,故将其合并为胃脘或腹部胀满疼痛;二是肝气犯胃导致诸多症状。胁肋胀痛、烦躁易怒、胸闷为肝气郁滞证的主要症状,临床上病人情况往往较为复杂。肝主一身之气,肝气疏泄失调易导致胃肠气机郁滞且互为因果,故会出现肝气郁滞的症状,如症状因情绪诱发或加重等。胃肠气滞证核心症状应排除这些肝系症状,不过可以作为补充条目供专家选择;三是胃肠气机失调出现的功能异常。六腑以“以通为用”“以降为顺”,胃失和降则出现纳呆等;胃气当降不降而反上逆则出现嗳气、嗳腐吞酸、恶心呕吐等[20,21],肠的气机失调、传导功能障碍则出现大便不调、肠鸣、矢气等[22],本研究发现,胃肠气滞证脉证以脉弦多见,在本次文献系统评价中发现,脉弦细、脉沉弦、脉弦滑这几种复合脉象也较多,但因为频次分析时复合脉象较难分析完全,故将复合脉象拆分为脉弦、脉细、脉沉、脉滑。舌象中以舌淡红、苔薄白为多见,这也是健康人体的正常舌象,说明在单纯的气滞证中病势通常较轻,暂未引起舌象改变;最后再加入相对高频次舌象苔腻(18)、苔白(15)。频数小于15的舌象如苔薄黄(12)、舌红(12)、舌质暗(7)将作为课题后续德尔菲法专家调查问卷的补充条目供专家讨论选择,以精准标准,减小误差。

证的名称及其内容逐渐规范化、标准化,其实现方法多种多样,文献系统评价具有合理性并能减少中医证候重要信息的遗漏,是确立中医证候规范标准的重要方法之一[23]。本研究通过对胃肠气滞证的文献系统评价、因子分析和聚类分析、关联分析的统计,表明胃肠气滞证的核心辨证标准为“主症:胃脘或腹部胀满疼痛、嗳气、肠鸣、矢气,次症:纳呆、大便不调、嗳腐吞酸、恶心呕吐,舌象:舌淡红、苔薄白、苔腻、苔白,脉象:脉弦”。与朱文锋[1]的《中医诊断学》(2002年)胃肠气滞证的诊断标准大致相同,但还有频次较高的补充条目(胁肋胀痛、烦躁易怒、胸闷、症状因情绪诱发或加重、脉细、脉沉、脉滑、苔腻、苔白、苔薄黄、舌红、舌质暗)的出现。单纯的胃肠气滞证不应出现情绪影响以及胸闷等肝系证候因素,本研究结果可能与文献系统评价结合历代医家论述、现代临床涉及多脏腑的复杂性以及证候的本质呈动态性有关[24]。这种待补充条目可能对临床胃肠气滞证的诊断有着一定的帮助和指导意义,但还需要经过德尔菲法专家调查问卷、权重系数等分析确定评分阈值、临床回顾性调查以及多中心大样本临床流行性调查[25]进一步证明。