圆悟克勤的禅法与日本茶道的关联*

2022-10-27杨海潮

杨海潮

当代中国茶界、学界、寺院普遍认为日本茶道的源头在中国,但对这一问题的讨论主要集中在茶树原产地与茶种资源流传、中国饮茶方式向日本的传播等物质和行为、礼仪的层面,而较少深入讨论日本茶道思想的源流,甚至长时间认为“茶禅一味”思想源于圆悟克勤(1063—1135)的墨迹,并称一休宗纯(1394—1481)将圆悟克勤的墨迹“茶禅一味”传给了日本茶道开山之祖村田珠光(1422—1502)。然而,中外学者多年考察的结果是,并不见关于圆悟克勤有此墨迹的可靠记载,陈香白、陈再粦也指出“找不到‘茶禅一味’出自圆悟克勤之证据”,曹建南重申了这一结论。神津朝夫(Kōzu Asao)较早指出,“茶禅一味”的说法直到明治时期才出现,由田中樵夫《茶禅一味》一书中提出,此前多使用“茶味同禅味”“茶味禅味同一味”的说法,但“茶味与禅味相同”和“茶与禅相同”之间存在微妙的差异。顾雯非常好地梳理了“茶禅一味”思想在日本的上述发展过程,认为日本在室町时代(1336—1573)五山禅僧倡导的“诗禅一味”的影响下即已出现了“能禅一味”“连歌、歌道即佛道”等思想和理论,将禅的思想应用到插花、茶道、武士道、庭院建筑等领域成为潮流,而“茶禅一味”思想则与茶人成为专业人士同步,出现于日本战国时代(1493—1573),从这一历史中也看不出“茶禅一味”思想与圆悟克勤有直接关联。段玉明等梳理了圆悟克勤的生平,也认为“茶禅一味”的思想应该是后来才提出来,宣方检索《四库全书》发现,“茶”与“禅”两字连用而称“茶禅”的开始时间,要晚至1762年。

当然,圆悟克勤没有所谓的“茶禅一味”墨迹,并不意味着圆悟克勤的禅法与日本茶道思想关系不大,不过学界对此似乎讨论得不多。本文因此结合已有的一些研究成果,集中讨论这一问题,为此,本文抄录和考证了几种重要的历史文献,为后续研究提供参照。

一、圆悟克勤介绍

圆悟克勤的生平事迹及其禅法,主要见于宋代僧传、史志以及圆悟克勤本人编撰的《碧岩录》、其弟子虎丘绍隆等人所编的《圆悟佛果禅师语录》等材料。

(一)圆悟克勤的生平

圆悟克勤的生平,以孙觌《鸿庆居士集》卷42《圆悟禅师传》所记最全面,下面抄录此文,并结合段玉明等《圆悟克勤传》的相关研究作考订。

圆悟禅师传

临济七世孙圆悟禅师,讳克勤,彭州崇宁县骆氏儒家子,犀颅月面,骨相不凡。从师受书,日记千言,他生不敢齿。一日游妙寂院,顾见佛书,读之三复,怅然如获旧物,曰:“吾殆过去沙门也。”始弃家,祝发为浮屠氏。当是时,成都名僧文照公为众讲说,作佛事、执经立坐下,率常数百人。师往从之,昼夜思,遂颂其学,为高弟。又从敏行公,讲授《楞严》经论。俄而得病濒死,师叹曰:“朝闻道,夕死可矣。请[诸]佛涅槃正路,不在句文中,欲以声求而色见,如一釜羹投鼠矢污之,吾知其无一是也。”遂弃去,学神[禅]于真觉胜公。胜公方创臂出血,指示师曰:“此曹溪一滴也。”师矍然。于时大善知识名号闻四海,为世导师相望也。径持一钵,徒步出蜀,入山林、践荆棘,蒙犯霜雪,间关百难,意所欲往,靡不至焉。首见玉泉皓公、金峦信公,又见大沩哲公、黄龙晦堂心公、庐山总公。此五大比丘者,僧中龙也,见师,皆以为法器,而晦堂独称师曰:“他日临济一派,当属之子矣。”最后见演公于龙舒白云,演诃之,师不顾趋出,去抵关中。已而复还,演迎,笑曰:“吾望子久矣!”会有部使者诣演作礼,问佛法大意,师从旁窃听,即大悟,立告演曰:“今日去却胸中物、丧尽目前机也。”演曰:“如是如是。”又从演于五祖,当伐一巨木,演固止之,师不听。演怒,愤挺而起,师植立不动,演投所持挺,颔之而去。自是遇物,中无疑矣,众推为上首学宗焉。崇宁中,归觐其亲,诸老相谓曰:“川勤传一灯归蜀矣。”成都帅翰林郎公知章闻师名,疏请住六祖院。撰日开堂,摄齐登坐,嗣演公说法,词义卓然,缁素悦服,欣踊抃蹈,如佛出世。更住昭觉院,凡八年,再出蜀。次荆南,会故相无垢张公天觉亦至。公儒释兼通,负所学自许,手提古佛,席卷诸方,一切衲子,莫敢撄其锋者。见师恍然自失,不知膝之前于席也。退语诸公曰:“吾行天下,阅人多矣,未有如此翁者。”留居碧岩院,徙住长沙道林,赐号佛果,实太保领枢密院邓公子常所奏乞也。政和中,诏住(建)康蒋山,东南学者赴之如归市,名闻京师,诏住天宁万寿禅寺。建炎初,宰相李公伯纪当国,奏师住金山龙游寺。车驾幸维扬,召诣行在,入对殿庐,赐号圆悟禅师,改住庐山云居。久之,遂还蜀,蜀帅王公似复以昭觉畀之。绍兴五年八月己酉,得微病,扶坐一榻,留偈示众,投笔而逝。既茶毘,舌齿不坏,出舍利五色无数。寿七十三,僧腊五十五。明年三月,塔成,赐号灵照,谥真觉云。

师早治儒书,更读教乘,教学苦空,得佛语心要。呜呼,心大矣!天地万物皆具于一心,而性者心之地也,达摩西来,直指人心,见成佛学者,以心传心,与吾圣人所谓尽心知性者初无二本也。师清净无作,不入诸相,示方便门,提引未悟,以为出于人心者,虽凡夫皆可以直造。一听其语,如见旧国之城望、先人之庐家[冢],莫不愀然感动有泣涕者。故住天宁时,一时王公贵人、道德材智、文学之士日造其室,而车辙满门,虽毘耶城听法,殆不能过也。度弟子五百人,嗣法得眼、领袖诸方者百余人。方聚大丛林,领众说法,为后学标表,可谓盛矣。师自得法白云,名声籍甚,时有佛鉴师惠勤亦知名,众遂目师以为川勤别之。其后由岳麓徙蒋山,行成力具,道大名播,天神呵护,与古佛齐眉矣。

初,在金山,时名贼赵万据镇江,拥数百卒,操贼战舰,乘风欲渡。会天反风云,雾晦暝连,昼夜不得渡,乃止。比赴云居,道长庐,而剧贼张遇奄至,尽一刹群瓢无噍类,而师钵囊独无恙。又尝敛上赐物置一筐中,寓仪真师,饬其徒往省之。答曰:“仪真连夕大火,余烬尚燔,欲求何?”师笑曰:“汝第往。”既至,而官寺民阎鞠为瓦砾,而一箧归然,封识如新。堂寓公安天宁,东堂长老觉公夜梦一女子再拜而进曰:“乞裁东堂为人天说法。”信宿而碧岩疏至,女子即碧岩护法神也。乐安山神据云间,方丈诸耆宿皆徙避别室;师置一榻,卧起如平时。师福慧两足,行解通脱,断取世界,如掌中庵摩罗果实,区区者曾何足言?而世人传闻所共赞叹,故不得而略也。景德中,天子诏儒臣撰次僧史,由七佛传五十二世、千七百人,号《传灯录》,逮今百余年,真人大士,相继而出,五叶联芳,千灯递照,固不乏人,惟圆悟禅师硕大光明,胜妙独出,真法门之栋梁不可尚已。

宗达,得师法者,坐虎丘道场十五年,今将适黄蘖。吴人惜其去而莫能留也,于是过余而别曰:“公最知师者,愿得公文,刻留山中,以备史官之采。”遂以余所见闻者补而为传,后有君子得以览观焉。

(二)圆悟克勤的禅法与法嗣

圆悟克勤的禅法在当时即广著声誉,并在后代传播久远。段玉明等《圆悟克勤传》说:“正像前面叙述的,圆悟克勤‘家世宗儒’,有很好的传统文化底子,而本人又慧根极佳——‘日记千言’,本该是一个或可在仕途上走出前途的种子。但其自幼即对佛法深有好感,终于去家为僧,研习佛法。按照各种佛教文献的记载,其初学佛,对经教文字非常执着,尤其对《楞严经》之类颇下工夫。圆悟克勤后来能够自由地出入却不粘滞于经教文字,应该说,早期的类似训练起了很大的作用……如此兼收并蓄的学禅经历,让圆悟克勤从古德今人中吸取了丰富的禅学营养,熔铸成了自己汪洋恣肆而又和风细雨的禅法特色。称其汪洋恣肆,是就其博大气派而言,古则公案、遗偈禅话,无所不通、信手拈来;称其和风细雨,是就其绵密渗透而言,接引学人没有隔阂门限、亲易近人。故在圆悟克勤门下,许多他处未能开悟的禅师最后尽得了却大事。”

圆悟克勤从小就“日记千言”、博学多闻,对他早期的善辩、中期的开悟、后期的弘法等活动都有很大的帮助,再加上他性格活泼幽默,所以往往能在日常生活和话语中触动他人。绍昙《五家正宗赞》卷二《圆悟勤禅师》中有两个故事,大概可以为证:其一,“师一日同勤、远侍东山夜坐,欲归,月黑,山令各下一转语。勤曰:‘彩凤舞丹霄。’远曰:‘铁蛇横古路。’师曰:‘看脚下。’山曰:‘灭吾宗者,克勤耳。’”其二,“一村僧上问:‘昨夜首座提唱如何?’师以指夹鼻一下来鼓,众大笑。慧即上方丈辞去,师云:‘首座,昨夜三世诸佛被汝骂,六代祖师被汝骂,我只轻夹鼻偶便。去不得。’慧不觉汗下。”

简而言之,圆悟克勤悟道之后先后在南北七所寺院住持、传法,得到儒者士大夫和信众的欢迎和支持,由于他学问渊博,能够与贵族和知识阶层打成一片,既能充分了解和理解这些人的生活与心理,也就能巧妙地利用历史和文学的知识、典故等,向他们讲解禅法,甚至引导他们勘破世俗生活。贵族和知识阶层是最具话语权的人,他们的认可与推崇,自然也就容易造成圆悟克勤的巨大社会影响。

圆悟克勤生前声名卓著,受到上自皇帝、皇亲国戚、大臣权贵,下至普通儒者、僧俗信众的信奉或支持,培养了众多弟子,其中影响最大的是大慧宗杲(1089—1163)和虎丘绍隆(1077—1138),两人是南宋初期将临济宗杨岐派推向兴隆的重要代表人物,他们的法系分别形成临济宗的大慧派和虎丘派,而日本临济宗各派的重要寺院都属于虎丘派的法系。

圆悟克勤的相关法嗣如下:

在此法嗣中,一休宗纯与日本茶道思想之间的关系特别重要,从一休宗纯开始,禅与茶之间在日本发生关联的历史就越来越清晰了。例如,千宗旦《茶禅同一味》(1828)说:“吃茶以禅道为主,源于紫野大德寺一休禅师。其故为,一休禅师之法弟子南都称名寺珠光嗜茶,日日行茶事。一休禅师见而后曰:‘茶应合乎佛法妙道。将禅意移入点茶,为众生而自观心法,如是行茶道。’故本朝茶祖从珠光始。其后,武野绍鸥随大德寺古岳禅师、泉州左海之南宗寺普通禅师参禅。千利休亦向大德寺古溪和尚参禅。上述大德皆为世人所熟知。”

二、圆悟克勤的禅法与日本茶道

自赵州从谂(778—897)的“吃茶去”公案(《五灯会元》卷四)之后,历代禅师每每以“吃茶去”一语回答、开示弟子,圆悟克勤也常常提到“赵州吃茶”之类话语。然而,从上文可见,茶在圆悟克勤的经历中似乎并无重要地位,圆悟克勤涉及赵州“吃茶去”公案时,并无专门的发挥,而只是与其他禅宗公案并列的举例性质。真正让圆悟克勤与茶之间发生重要联系的,是他的禅法和墨迹(尤其是《示开圣堂隆老》),这些流传到日本之后,深刻地影响了日本的禅茶、茶道。

(一)圆悟克勤禅法与一休宗纯的关联

一休宗纯是日本室町时代禅宗临济宗的著名奇僧,也是著名的诗人、书法家和画家,传世的书法作品很多,其中有一件墨迹,内容为“少年一段风流事”,此句出自圆悟克勤的悟道诗,正受《嘉泰普灯录》卷11《东京天宁佛果克勤禅师传》:

司会部使有解印还蜀,诣祖作礼,问佛法大意,祖曰:“不见小艳诗云:‘频呼小玉元无事,只要檀郎认得声。’”使者惘然。师旁侍窃聆,忽大悟,立告祖曰:“今日去却膺中物,丧尽目前机。”祖曰:“佛祖大事,非小根小器所能造诣。吾助汝喜。”师述偈曰:“金鸭香囊锦绣帏,笙歌丛里扶醉归。少年一段风流事,只许佳人独自知。”由此所至,众推为上首。

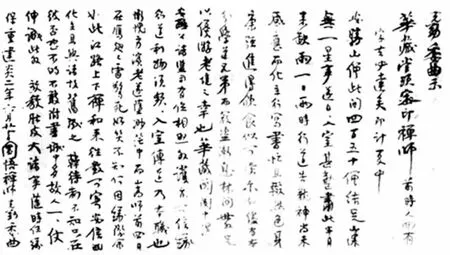

图片来源:http://www.360doc.com/content/21/0417/14/2839902 1_972771830.shtml

虽然我们不知一休宗纯是在何种情境中写下这幅字,但既然他的禅学师承与圆悟克勤有关(参见上文),书写圆悟克勤的悟道诗,应该是他对圆悟克勤的禅法有直接的学习和感悟。

如此推测还有一个证据,即一休宗纯《圜悟大师投机》将圆悟克勤、香严智闲、日本圆满本光国师的禅事做比较:“沉吟小艳一章诗,发动乾坤投大机。击竹见桃若相比,须弥脚下石乌龟。”[此处的“击竹”或指香严智闲击竹悟道的故事(《五灯会元》卷九、《宋高僧传》卷13、《景德传灯录》卷11),而“见桃”,不知是不是指圆满本光国师的寓所题名“灵云”“见桃”,《见桃录叙》:“皆用志勤禅师机缘,必有说,迨今而不容测其旨矣。因国师平生举场、开堂、示众、立地、偈赞,当时撮搜者题曰《见桃录》。”如是,一休宗纯此诗似乎是称赞圆悟克勤悟道的小艳诗高妙,与它们相比有云泥之别。

此外,《一休和尚诗集》中收有一休宗纯《题圜悟大师投机颂后》也提到小艳诗:“新题小艳诗一章,诗句工夫说向谁。残生白发犹淫色,鬼眼阎魔绝是非。”

与此诗中的“淫色”一词相关,一休宗纯还有一首《题淫坊》:“美人云雨爱河深,楼子老禅楼上吟。我有抱持啑吻兴,竟无火聚舍身心。”而“淫坊”一语,也见于圆悟克勤的禅话之中,例如《五灯会元》卷19“五祖演禅师法嗣”:“(昭觉克勤法师)师笑曰:……如何是佛?干屎橛。如何是佛?麻三斤。是故真净偈曰:‘事事无碍,如意自在。手把猪头,口诵净戒。趁出淫坊,未还酒债。十字街头,解开布袋。’”

一休宗纯广为称道的一幅字“诸恶莫作,众善奉行”,其禅学背景,可以从他的另一幅字中看出来:“白居易问鸟窠和尚曰:‘如何是佛法大意?’鸟窠曰:‘诸恶莫作,众善奉行。’白居易曰:‘三岁孩儿也解恁么道。’鸟窠曰:‘三岁小儿虽道得,八十老人行不得。’白作礼而退。虚堂七世孙一休宗纯。”这段文字应该源于普济《五灯会元》卷二“鸟窠道林禅师”:“杭州鸟窠道林禅师,本郡富阳人也……元和中,白居易侍郎出守兹郡,因入山谒师。问曰:‘禅师住处甚危险。’师曰:‘太守危险尤甚!’白曰:‘弟子位镇江山,何险之有!’师曰:‘薪火相交,识性不停,得非险乎?’又问:‘如何是佛法大意?’师曰:‘诸恶莫作,众善奉行。’白曰:‘三岁孩儿也解恁么道。’师曰:‘三岁孩儿虽道得,八十老人行不得。’白作礼而退。”

稍作比较可见,一休宗纯所写的文字与《五灯会元》有细微不同,但关键的对话内容,只有“小儿”与“孩儿”之别,而这一点和其他差异一样,不影响对义理的理解,大概一休宗纯就是以直接对书抄录、改写《五灯会元》原文的方式写成上述墨迹的。

由此看来,一休宗纯对圆悟克勤的经历、禅法以及其他中国禅宗文献比较熟悉,而且比较推崇圆悟克勤的禅法,难怪他要将克勤的墨迹传给村田珠光(见下)。

(二)一休宗纯与日本茶道

日本茶道的开山之祖是村田珠光,上引千宗旦之文已指出他与一休宗纯的渊源。对此,桑田忠亲有更细致的叙述:“珠光先是跟着能阿弥学习插花及中国器物的甄别与鉴赏的方法,然后,又跟着大德寺著名的一休和尚学习禅。当然,是在一休的指导下参学坐禅的。并因此开悟还获得了印信许可之证,那就是现存于东京国立博物馆著名的圆悟禅师的墨迹。一休之所以授予珠光印信许可之证,是因为珠光开悟了。珠光原本是为改革茶道而学习禅的。因此,要说到他悟出了什么,也就是悟出了‘佛法亦在茶道中’……珠光开悟了,认为佛教的那些教诲,并不只存在于佛经难念的文字或是上堂的法语等这样一些正式的内容里,也存在于日常的饮食生活之中……佛的教义就在这些日常生活当中。反过来讲,就等于说茶道之中包含有佛道。他从生活中悟出了这些平凡的道理。于是,珠光在四叠半大小的草庵茶室的客间挂上了从一休和尚那里获得的圆悟禅师的墨迹,然后开始创新茶道程序。”

日本传说,村田珠光11岁时在奈良出家,20岁时开始厌倦寺院生活,怠慢寺役,对师傅和父母的劝诫置若罔闻,因此被逐出寺院,漂泊四方,几年后成为茶人,后来又跟随一休宗纯参禅,成为禅僧,30岁时得到宗纯的开示状,也就是传入日本的一幅圆悟克勤的墨迹。《山上宗二记》说,珠光临终时把这一墨迹传给了他的后继者宗珠,并留下遗言:“在忌日里张挂圆悟墨迹,用‘抛头巾’茶盒装入簸屑茶,为我点一碗茶。”

有趣的是,上述一休宗纯书写的鸟窠禅师的话直接与日本茶道思想有关,《南方录》:

某个人向宗易请问:“使用炉和风炉的时候,也就是夏天和冬天的茶道心得。其秘诀是什么?请有以教我。”

宗易回答说:“夏天的茶道秘诀是要让人感觉到那么的清凉,而冬天的茶道秘诀则是那么的温暖。如何放炭把水烧开,茶汤喝起来的感觉要好。这就是我全部的秘诀了。”问的人很扫兴的说:“这样的事,谁都知道。”

因为那个人说的简单,所以宗易就再说:“既然你说得这样容易,那么就按照前面所说的茶道心得,表现出来让我们看看。宗易就以客人的身份参加,且作为你的弟子如何?”

那时候笑岭和尚正好在座,就说道:“宗易所言非常正确。和鸟窠禅师回答白居易的那句话:‘诸恶莫作,众善奉行。’是同样的道理。”

联系茶界过去普遍认为圆悟克勤有“茶禅一味”的墨迹传到日本之事,虽然到目前为止此事仍然没有可靠证据证明其为事实,鉴于一休宗纯与千利休之间的禅学渊源,以及日本后世的“茶禅一味”思想的实质内容与千利休的历史关联,认为圆悟克勤的禅法通过一休宗纯而影响到日本茶道的“茶禅一味”思想,大概是成立的。

三、圆悟克勤的墨迹

日本茶道“集大成者”千利休(1522—1591)的弟子是山上宗二(1544—1590)。《山上宗二记》把圆悟克勤的墨迹列为第一墨迹:“圆悟禅师之墨迹,堺伊势屋道和所持。//右轴是昔一休和尚予珠光,始挂墨迹也。此外今有圆悟一幅在堺,奈良宗屋所持也。又有圆悟一幅在堺,谷宗临所持。右法语是禅宗眼也。”

据此,日本流传的圆悟克勤墨迹共有三件。我从网络公开资料上得到前两件墨迹的图片,从胡建明的博士论文看到后一件墨迹的图片。下面抄录这三幅墨迹,并做校对。

(一)《示隆知藏》

这件墨迹是圆悟克勤写给虎丘绍隆的印可状,即《虎丘绍隆印可状》,被日本茶道视为禅僧书迹之首,其内容也见于《圆悟心要》《圆悟佛果禅师语录》卷14,题为《示隆知藏》。对比可见,日本所藏《虎丘绍隆印可状》为19行,缺了《示隆知藏》的“五祖老师”以下部分。

以下是《示隆知藏》全文,前19行抄录《虎丘绍隆印可状》墨迹,并与段玉明等录文校对:

示隆知藏

有祖以来,唯务单传直指,不喜拖泥带水,打露布,列窠窟,钝置人。盖释迦老子三百余会,对机设教,立世垂范,大段周遮,是故最后径截省要,接最上机。虽自迦叶廿八世,少示机关,多显理致;至于付受之际,靡不直面提持,如倒刹竿,碗水投针,示圆光相,执赤幡,把明鉴,说如铁橛子,传法偈。达摩破六宗,与外道立义,天下太平。番转我天尔狗,皆神机迅捷,非拟议思维所测。洎到梁游魏,尤复显言,教外别行,单传心印。六代传衣,所指显著。逮曹溪大鉴,详示说通宗通,历涉既久,具正眼大解脱宗师,变革通涂[途],俾不滞名相,不堕理性言说,放出活卓卓地脱洒自由,妙机遂见,行棒行喝,以言遣言,以机夺机,以毒攻毒,以用破用。所以流传七百来年,枝分派别,各擅家风,浩浩轰轰,莫知纪极。然鞠其归着,无出直指人心。心地既明,无丝毫隔碍,脱去胜负、彼我、是非、知见、解会,透到大休大歇安稳之场,岂有二致哉!所谓百川异流,同归于海,要须是个向上根器,具高识远见,有绍隆佛祖志气,然后能深入阃奥,彻底信得及,直下把得住,始可印证堪为种草。舍此,切宜宝秘慎词,勿作容易放行也。

五祖老师,平生孤峻,少许可人,干嚗嚗地壁立,只靠此一着。常自云:如倚一座须弥山,岂可落虚弄滑头谩人把个没滋味铁酸馅,劈头拈与?学者令咬嚼。须待渠桶子底脱,丧却如许恶知恶见,胸次不挂丝毫,透得净尽,始可下手锻炼,方禁得拳踢,然后示以金刚王宝剑,度其果能践履负荷,净然无一事,山是山,水是水,更应转向那边?千圣笼罗不住处,便契乃祖已来所证传持正法眼藏。及至应用为物,仍当驱耕夫之牛,夺饥人之食,证验得十成无渗漏,即是本家道流也。

摩竭阤国亲行此令,少林面壁全提正宗,而时流错认,遂尚泯默,以为无缝罅、无摸索,壁立万仞,殊不知本分事,恣情识抟量,便为高见,此大病也。从上来事,本无如是。岩头云:只露目前些子个,如击石火、闪电光,若明不得,不用疑着,此是向上人行履处,除非知有,莫能知之。

赵州吃茶去,秘魔岩擎杈,雪峰辊球,禾山打鼓,俱胝一指,归宗拽石,玄沙未彻,德山棒,临济喝,并是透顶透底。直截剪断葛藤,大机大用,千差万别,会归一源,可以与人解黏去缚。若随语作解,即须与本分草料,譬如十斛驴乳,只以一滴师子乳滴之,悉皆迸散。要脚下传持,相继绵远,直须不徇人情,勿使容易,乃端的也。

末后一句,始到牢关,诚哉是言。透脱死生,提持正印,全是此个时节,唯是踏着向上关子者,便谙悉也。

隆公知藏,湖湘投机,还往北山十余年,真探赜精通本色衲子。遂举分席,训徒已三载,予被睿旨,移都下天宁寺,欲得法语以表道契,因为出此数段。

宣和六年十二月中澣,佛果老僧书。

按照日本的传说,虎丘绍隆的印可状(即《示隆知藏》的前半部分)被装于桐木圆筒中,漂流到萨摩(今鹿儿岛县)的坊之津海岸(因此又被称为“流圆悟”),先为大德寺大仙院及堺市的富商兼茶道家谷宗卓收藏,后来古田织部应伊达政宗的要求而将其截为两段,前半部不久转为祥云寺收藏,后由知名的茶道家松江藩主松平不昧获得;后半部则被伊达政宗家收藏,后来下落不明。

根据这份印可状的末尾题款,它的写作时间在宣和六年十二月中旬,其内容是虎丘绍隆得到了圆悟克勤自己的心法。当时,驻锡蒋山的圆悟克勤奉旨移住京师天宁寺,临行前写下这份文件。

(二)《示开圣堂隆老》

但是,深刻影响了日本茶道的圆悟克勤的墨迹,其实不是《虎丘绍隆印可状》,而是圆悟克勤写给虎丘绍隆的开示状《示开圣堂隆老》。

圆悟克勤的这件墨迹,内容也见于《佛果克勤禅师心要》,题为《示开圣堂隆老》。对比可见,这件墨迹的文字与古籍录文之间也有出入,今抄录墨迹文字,并与《心要》、段玉明等校对如下。

开圣堂头隆禅师,政和中相从于湘西道林,胶漆相投,箭锋相拄,由是深器之。既而复相聚于钟阜,大炉鞴中,禁得钳槌子,此段因缘,日近日亲,而从上来,乃佛乃祖,越格超宗,千人万人。罗笼不住处,毛头针窍间,廓彻荐通,包容百千万亿无边香水刹海,拄杖头点发列圣命脉,吹毛刃上挥断路布葛藤,踞曲录木,与人拔楔抽钉,解粘去缚,得大自在。仍来夷门分座,共相扶立久之。以北堂高年倚门,径还么陷生缘去处。果亦霜露果熟,诸圣推出,应藩侯命出世,此一辨当顶显扬。此风久已寂寥,而能卓卓不昧始末行藏,殊不辜探道行持、传法利生之雅范也。况个一着临济正法眼藏,绵绵至慈明、杨岐,须择风吹不入、水洒不着底伶利汉,负杀人不眨眼气概,高提正印,骂祖呵佛,犹是余事。直令尽大地人通顶透底,绝死生、碎窠旧[臼],洒洒落落到无为事大达之场,乃为种草。今既特来金陵叙别,因书此以示。贵闻见者知的的相承,非造次也。

建炎二年二月十二日,将赴云居住山圜悟禅师克勤书。

从其内容看,这份开示状应该是圆悟克勤将赴云居前夕写给虎丘绍隆的,时间在建炎二年(1128)二月中旬。当时,圆悟克勤奉敕从金山移居云居,途经南京,绍隆前来叙别,圆悟克勤写了这件墨迹相赠,其中所谓“开圣”即开圣寺,在今安徽和县城西。

《示开圣堂隆老》在日本的流传经过如下:

足利家(将军)—一休宗纯(禅师)—村田珠光(茶人)—武野绍鸥(茶人)—千利休(茶人)—丰臣秀吉(将军)—德川家康(将军)—德川家光(将军)—松平阿波守(诸侯)—田安—德川家(将军)—畠山一清。

从这一流传经过可见,这份开示状与日本历史上的著名茶人密切相关,尤其是它曾在日本茶道的“开山之祖”村田珠光(1423—1502)、“中兴者”武野绍鸥(1502—1555)、“集大成者”千利休(1522—1591)三代人手中传承,它对日本茶道具有何等的象征意义可见一斑。

(三)《与密印禅师尺牍》

这件墨迹,是圆悟克勤写给弟子华藏寺密印安民的信函《与密印禅师尺牍》,写于建炎二年(1128)六月。

这件墨迹未找到对应的汉字古籍著录,这里抄录墨迹文字如下:

克勤委曲示华藏堂头密印禅师:

前时人回,有字去,必达矣。即计夏中安胜。山僧此间四百五十僧结足,山保无一星事,遂日入室,甚整肃。此半月来缺雨,一日两时行道告龙神,尚未感应。而化主行写书忙且辍。然色身康强,进得饮食,似可乐尔。却尽有本分学道兄弟,而寇盗渐息,林间世外,足以悠游,老境之幸也。华藏阛阓中得安抚,公诸监司有位相照外护,亦可信缘行道利物,须频频入室传道,乃本职也。惭愧方滨老,遂堕渺茫中。而嵩师前四日在雁翅已雷惊死,好笑,不知何因缘际会如此。江路上下,禅和来往,数可寄安信。回化主且与诸故旧成之。韩待制不知只在彼否,恐不的,不敢附书。城中多故人,一一仗申诚。此外放教肚皮大,诸事随时任缘保重。

建炎二年六月廿七日,圜悟禅师克勤委曲。

与前述两件墨迹不同,这件墨迹的文字不见于《圆悟佛果禅师语录》《佛果克勤禅师心要》等圆悟克勤的著述,也与诸书所载法语、开示不同,只是一些关于生活的信息和问候之语。此外,前两件圆悟克勤墨迹至今还保存在日本,而此件据说在1945年美国空军轰炸东京时被大火焚毁,只有照片保存,且被分作两半,这里为观赏方便而将其缀合为一。

四、总结与讨论

圆悟克勤的上述三件墨迹,笔法存在明显差异,如果不考虑时间因素(它们并非写于同一年),可以说它们有可能不是一个人写的,也就是说,它们可能不都是(甚至都不是)圆悟克勤亲手写作的真迹。当然,目前并没有充分的证据足以否定它们是圆悟克勤的真迹。

村田珠光也有一件手迹流传后世,此即《心之文》:

古市播磨法师:

此道最忌自高自大、固执己见。嫉妒能手、蔑视新手,最最违道。须请教于上者,提携下者。此道一大要事为兼和、汉之作,最最重要。目下,人言遒劲枯高,初学者争索备前、信乐之物,真可谓荒唐之极。要得遒劲枯高,应先欣赏唐物之美,理解其中之妙,其后遒劲从心底里发出,而后达到枯高。即使没有好道具也不要为此而忧虑,如何养成欣赏艺术品的眼力最为重要。此说最忌自高自大,固执己见,又不要失去主见和创意。

成为心之师,莫以心为师。

此非古人之言。

珠光

将圆悟克勤《示开圣堂隆老》和村田珠光《心之文》作比较,仓泽行洋认为,“珠光的‘作心师,不师于心’,不仅仅指的是舍去‘我慢’的‘无我’,也不仅仅是指‘无我的我’,应该是舍离‘无我的我’到达的境地。这个境地在参照珠光圆悟墨迹的内容后,可以发现《心之文》中论述的茶道思想和圆悟墨迹中论述的禅思想是一致的。”

神屋宗湛(1551—1635)的《宗湛日记》,是日本天正十四年(1586)至庆长十八年(1613)茶会的记录,“《宗湛日记》在天正十五年(1587)正月十二日的利休朝会中有如下记载:‘圆悟的真迹确实是一休给的,让珠光裱褙的。’”《山上宗二记》(1588年)说:“一休向珠光赋予圆悟墨迹,茶汤是从禅宗出来的,珠光、绍鸥都是禅宗的。”这两种材料关于“一休向珠光赋予圆悟墨迹”之说的内容一致,应该可信。按此,联系上文的分析,一休宗纯传给村田珠光的圆悟克勤墨迹,应即圆悟克勤写给虎丘绍隆的开示状(即《示开圣堂隆老》),而不是所谓“茶禅一味”条幅。

①参阅陈香白,陈再粦《茶禅一味”考释》,载《广东茶业》2004年第4期。

②曹建南《关于“茶禅一味”和圆悟克勤的墨迹》,载《吃茶去》2017年特刊。

③神津朝夫《茶の汤と日本文化:饮食·道具·空间·思想から》,京都:淡交社2012年版。(豆瓣读书,https://book.douban.com/review/6689443/)

④顾雯《关于日本茶文化史上“茶禅一味”由来的考察》,载关剑平主编《禅茶:认识与展开》,杭州:浙江大学出版社2012年版。

⑤道原《景德传灯录》、祖琇《僧宝正续传》、正受《嘉泰普灯录》、普济《五灯会元》、绍昙《五家正宗赞》、念常《佛祖历代通载》、孙觌《鸿庆居士集》、张浚《天宁万寿禅寺置田记》、李心传《建炎以来系年要录》等。

⑥诸如《圆悟佛果禅师语录》《佛果圜悟真觉禅师心要》《佛果击节录》《碧岩集定本》、弘学等,整理《圆悟克勤禅师:碧岩录·心要·语录》。

⑦一说圆悟克勤离开敏行转投真觉惟胜禅师门下的原因,是受到别人的劝导:“师讳克勤,嗣东山,彭州骆氏子。初听讲成都,范蜀公(镇)作诗劝令行脚,有云:‘成都本是繁华国,打住只因花酒惑。’遂出蜀。”(绍昙《五家正宗赞》卷2)

⑧圆悟克勤投入五祖太平法演(1024—1104)门下,“最后见五祖,尽其机用,祖皆不诺。乃谓‘祖强移换人’,出语不逊,忿然而去。”(《五灯会元》卷19《昭觉克勤禅师》)

⑨圆悟克勤离开法演,到金山定慧寺(在今江苏省镇江市)时生了一场大病,“追绎五祖之言,乃自誓曰:‘我病稍间,即归五祖。’”(普济《五灯会元》卷19《昭觉克勤禅师》)

⑩段玉明等认为圆悟克勤此次归蜀的时间大约在崇宁二年(1103)。

⑪郭知章(1040—1114)在崇宁年初被贬到成都任知府。

⑫段玉明等据王果《宝光禅院创建重修端末记》认为,圆悟克勤奉请驻锡昭觉寺(在今四川省成都城北),在此传法八年,后于大观三年(1109)住持新都宝光寺。

⑬张商英(1042—1122),字天觉,号无量居士,四川人,历神宗、哲宗、徽宗三朝,大观四年(1110)入相。《宋史》卷351《张商英传》未正面记录张商英参禅、崇佛事迹,只有三条材料旁涉之,佛教史籍的记录则较详尽,此处不赘。张商英去世前一年,曾向来访的大慧宗杲极力推荐圆悟克勤。

⑭圆悟克勤再次出川的时间在政和元年(1111)左右,沿长江南下,在荆州(治今湖北江陵)驻锡,先住峡州东山,再移公安天宁万寿寺,后到澧州夹山灵泉禅院,在夹山时写成《碧岩录》。

⑮道林寺在今湖南省长沙市,圆悟克勤在此驻锡三年。

⑯因枢密使邓洵武(1057—1121)之请,圆悟克勤大约于政和七年(1117)被宋徽宗赐予紫衣及“佛果”之号。

⑰宋徽宗宣和六年(1124),朝廷再次下诏,让圆悟克勤移住京城的天宁万寿禅寺(在今河南省开封市),宋徽宗甚至召见了他,时为康王的宋高宗也多次请他说法。

⑱宋高宗建炎元年(1127)夏天,圆悟克勤因为宰相李刚(1083—1140)的举荐而奉敕主持金山龙游寺(在今江苏省镇江市)。

⑲段玉明等认为,圆悟克勤获准返乡时间在建炎四年(1130)。

⑳经过多方医治,甚至延请道士作醮七天七夜,终于在当年八月五日去世。(李心传《建炎以来系年要录》卷100“绍兴六年四月乙卯”、祖琇《僧宝正续传》卷四、念常《佛祖历代通载》卷20)

㉑据段玉明等的研究,因为金山一带盗匪频仍,圆悟克勤以老病为托词请求离开,并在扬州雍熙寺(在今江苏省苏州市)受敕,大约于建炎二年(1128)三月移锡云居真如寺(在今江西省永修县)。

㉒圆悟克勤第二次回川后,翻新了自己少年出家的妙寂寺,又维修了昭觉寺。段玉明等引张浚《天宁万寿禅寺置田记》说明,圆悟克勤在云居真如寺时就已积蓄王公贵族赠送的财宝器物,准备修庙所用的钱财,甚至被弟子怀疑贪财也不管。

㉓在圆悟克勤的法嗣中,圆尔辨圆(1202—1280)、兰溪道隆(1213—1278)等人对日本茶道也有重要的影响,限于篇幅,本文不作讨论。参见应骥《川籍华侨对日本的贡献——南宋高僧兰溪道隆的不朽业迹》,载《八桂侨史》1996年第4期;李胜《此土他邦头头合辙 寒岩幽谷面面回春——兰溪道隆的东游传道及其对日本文化之影响》,载《涪陵师范学院学报》2005年第1期;法缘《日僧圆尔辨圆的入宋求法及其对日本禅宗的贡献与影响》,载《法音》2008年第2期。

㉔沈冬梅指出,《景德传灯录》中“吃茶去”出现了不下二十余次,但并未提及赵州从谂“吃茶去”公案,《五灯会元》卷四“赵州从谂禅师”条则详细记载了这一公案;最早言及“吃茶去”的是庐山归宗寺智常禅师,这是《景德传灯录》中首见“吃茶去”。沈冬梅《〈景德传灯录〉与禅茶文化》,载关剑平主编《禅茶:历史与现实》,浙江大学出版社2011年版。《景德传灯录》卷七“庐山归宗寺智常禅师”:“师刬草次,有讲僧来参。忽有一蛇过,师以锄断之,僧云:‘久向归宗,元来是个粗行沙门。’师云:‘坐主,归茶堂内吃茶去。’”

㉕余悦《中国禅茶文化的历史脉动——以“吃茶去”的接受与传播为视角》,载关剑平主编《禅茶:清规与茶礼》,人民出版社2014年版。

㉖圆悟克勤的开悟机缘,文献有不同记载。例如,孙觌《圆悟禅师传》:“……会有部使者诣演作礼,问佛法大意。师从旁窃听,即大悟,立告演曰:‘今日去却胸中物,丧尽眼前机也。’演曰:‘如是如是。’”(《鸿庆居士集》卷42)又如,悟明《联灯会要》卷16《成都府昭觉克勤禅师》:“……方半月,偶陈提刑者解印还蜀,过山问道。祖问:‘提刑曾读小艳诗否?诗中有两句颇相近:“频呼小玉元无事,只要檀郎认得声。”’提刑应诺。祖云:‘且子细。’师适从外来,适立次,问祖云:‘和尚举小艳诗,提刑还会否?’祖云:‘他只认得声。’师云:‘“只要檀郎认得声”,他既认得声,为甚么不是?’祖云:‘“如何是祖师西来意?庭前柏树子聻。”师忽然大悟,趋出,见鸡飞上栏干鼓翅而鸣,师自谓曰:‘此岂不是声?’即袖香入室,通所悟。祖云:‘佛祖大事,非小根小器所能造诣。吾助汝喜。’遂遍谓山中耆宿云:‘我侍者参得禅也。’”

㉗也许我们甚至可以怀疑,圆悟克勤的墨迹“茶禅一味”传到日本之后成为有关茶道思想的源头这一传闻,或许就来源于一休宗纯书写圆悟克勤诗句之事。

㉘圆悟克勤之名的写法有“圆悟”与“圜悟”之别,仓泽行洋(Kurasawa Yukihiro)对此作了解释:在日文中“圜悟”多作“圆悟”(简写为“円悟”),两种写法都有先例,不能断定哪一种就是错误的。“圜”和“圆”应该属于通用汉字,在历史文献上也是两者并用。仓泽行洋著,顾雯译《珠光的印证书——圆悟墨迹》,关剑平主编《禅茶:认识与展开》,浙江大学出版社2012年版。

㉙参见仓泽行洋《珠光的印证书——圆悟墨迹》。

㉚林瑞萱《日本茶道源流——南方录讲义》,陆羽茶艺股份有限公司1991年版。

㉛传世的圆悟克勤的墨迹有三件,宋时磊抄录了其文字(文字、断句与本文有所不同),并讨论了所谓的圆悟克勤“茶禅一味”墨迹之有无,本文与其研究思路有一致之处。参见宋时磊《圆悟克勤手书了“茶禅一味”吗——兼谈珠光挂具墨迹的传承谱系》,载《农业考古》2019年第5期。

㉜《心要》于题后有注“住苏州虎丘”。

㉝《语录》作“老人”。

㉞《心要》无“径截”二字。

㉟《心要》作“二十八世”。

㊱《语录》作“赤旛”。

㊲《心要》无“破”字。

㊳《心要》作“翻”。

㊴《心要》作“思量”。

㊵《语录》作“着”。

㊶《心要》作“宗匠”。

㊷《心要》作“余年”。

㊸《心要》无“然”字。

㊹《心要》无“脱”字。

㊺《心要》无“作”字。

㊻《心要》字从食、从兼。

㊼《语录》作“拈似”。

㊽《心要》作“到”。

㊾《语录》作“耕夫牛”“饥人食”。

㊿《语录》作“摩竭陀”。

[51]《语录》作“不”。

[52]《语录》作“构”。

[53]《语录》作“毬”。

[54]《语录》作“粘”。

[55]《语录》作“七”。

[56]《语录》无“之”字。

[57]《语录》作“唯踏着上头捩子底”。

[58]《语录》无“寺”字。

[59]《语录》无“澣”字。

[60]《心要》、段玉明等作“隆老”。

[61]《心要》、段玉明等作“相直”。

[62]《心要》、段玉明等作“禁得钳锤,了此段因缘”。

[63]《心要》、段玉明等作“向”。

[64]《心要》、段玉明等作“万千人”。

[65]《心要》、段玉明等作“虚通”。

[66]《心要》、段玉明等无“头”字。

[67]《心要》、段玉明等作“吹毛刃上截断路布”。

[68]《心要》作“据”,段玉明等注“墨迹为‘踞’”。

[69]《心要》、段玉明等作“曲录木床”。

[70]《心要》作“黏”。

[71]以下至“传法利生之雅范也”,《心要》无。

[72]“么陷”,段玉明等作“历阳”。

[73]段玉明等作“尔”。

[74]“顶”,段玉明等作“使”。

[75]段玉明等作“使”。

[76]《心要》、段玉明等作“到”。

[77]《心要》、段玉明等无“择”字。

[78]《心要》作“灵利汉”,段玉明等作“剑利汉”。

[79]《心要》、段玉明等无“碎”字。

[80]《心要》、段玉明等作“窠窟”。

[81]《心要》、段玉明等作“无为无事”。

[82]《心要》无以下文字。

[83]段玉明等作“圆悟”。

[84]林子青认为,《示开圣堂隆老》墨迹是圆悟克勤给虎丘绍隆的印可状。但当时的情形是虎丘绍隆先因母亲年老返乡,后应众人推举而住持其家乡的开圣寺,然则此时的虎丘绍隆已经有主持地位,圆悟克勤自然不会在此时再给他写印可状。从内容上看,《示开圣堂隆老》墨迹应该是开示状,而非印可状。见林子青《关于圆悟克勤禅师墨迹的说明与注释》,载《法音》1985年第6期。

[85]参阅林子青《关于圆悟克勤禅师墨迹的说明与注释》载《法音》1985年第6期。

[86]段玉明等作“仅”。

[87]段玉明等作“圆悟”。

[88]仓泽行洋也认为它可能不是圆悟克勤的墨迹,甚至有可能就是大慧宗杲代笔的。(仓泽行洋著,顾雯译《珠光的印证书——圆悟墨迹》)

[89]千宗室(Sen Soshitsu)著,萧艳华译《〈茶经〉与日本茶道的历史意义》,南开大学出版社1992年版。

[90]参阅仓泽行洋《珠光的印证书——圆悟墨迹》。另外,段玉明等认为,从《心之文》中可以看出村田珠光的茶道思想的核心是重视“枯萎的心”。