考古材料中的辽金元茶具辨析*

2022-10-27王春燕

王春燕

两宋时期商品经济较为发达,中原地区产茶且饮茶风尚普及,点茶、斗茶成为上自皇族、下至市民的生活常态,茶文化的丰富性和观赏性达到了历史的新高度。与此同时,北方不产茶,同时期的辽金社会是否全面接受中原文化圈的茶文化?进入到元代又是何种饮茶习俗?茶具作为茶文化的物化形式,在墓葬壁画和出土遗物中都有反映,如何从众多器形中分辨出茶具,茶具之间如何组合使用?等等。这些问题都需要得到一一解答。孙机先生从20世纪80年代就开始关注唐宋时期的茶具,其真知灼见至今影响学界。由于茶具考古材料迅速积累,学界对这一领域的专题研究仍有空间,本文立足于考古资料,以还原茶具间的共存关系为切入点,尽可能在不同的饮茶背景中做出合理性解读。

一、茶具的主要器形

目前考古所见的茶具主要有茶盏托、茶盏、茶瓶、荷叶罐、茶点容器、渣斗、备茶工具等几类。

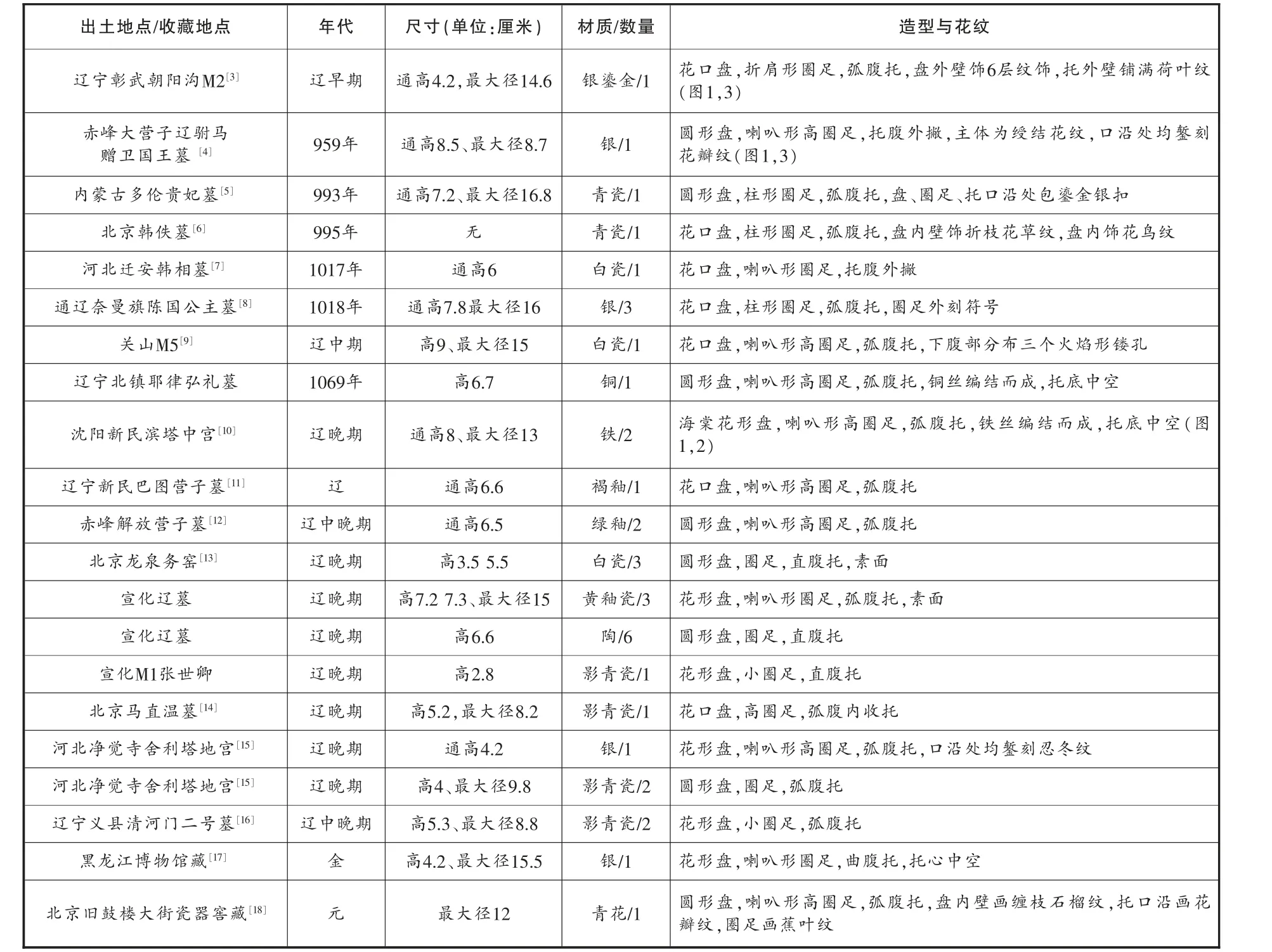

1.茶盏托。由盘和托两部分组成的一体式器形,盘下带圈足。盘有圆形、菱花形、葵花形;托有弧腹、曲腹、直腹之分,个别托心中空,材质有金、银、瓷、漆、陶,部分装饰纹样;金银材质有的在纹饰处鎏金。具体情况参见次页图1、表1。

表1 茶盏托

图1 出土遗物中的茶具器形[2]

2.茶盏。曲口或圆口,弧腹或斜直腹,有的在内壁或口沿装饰纹饰。75页表2所列盏均为与盏托共存关系比较明确,或者尺寸、造型、纹样非常接近者。

表2 茶盏

由于盏托的功用和造型都很特殊,与盏托相比较,盏的辨识度要差一些,经常与碗混在一起,而碗存在一器多用的现象,故简报或报告中的一些散盏没能甄别出来,后文会作讨论。

3.茶瓶。又称汤瓶,内装开水,点茶必须用到的器皿。小口、鼓腹,通常有盖,一侧有把柄,另一侧有流,流有短流和长流之分,容量也有大、小之分。具体情况见表3。

表3 茶瓶

4.茶盂。深腹、直壁或弧壁,圈足,属于大碗的一种。唐代陆羽的《茶经》中没有这种茶器,容易被忽视,可用于茶瓶点茶时的专用器具。壁画中的备茶图中,在桌上会陈设这种茶盂;赤峰敖汉旗羊山M1辽墓壁画的茶盂被侍从捧在手里。出土实物可依据其形制从平底大碗中辨识出部分茶盂来。

5.荷叶罐。荷叶罐指罐盖有荷叶形态特征,敛口,矮领,圆肩,凹底,荷叶形盖,纽作叶蒂形。荷叶罐容量有大、小之分,目前认为壁画中的大罐有的可辨析为茶叶罐,有的和玉壶春等酒器共存,出土实物小罐可做化妆盒,盛放液体类物质。

6.盛放茶点的盘、盒以及盛放茶器的收纳容器。盘和盒的功能不限定于盛放食物,往往一器多用,盘可以盛面食、盛肉、盛水果,多见长盘或海棠形,盒可以放镜子、放食物、放胭脂,有大、小之分。宣化辽墓备茶图中经常出现各种体量的方盒,大盒数个叠放在地上,小盒叠放在桌上,我们觉得桌上的小盒应该为盛放茶点的食盒,大盒应该是盛放茶器的收纳器,一般称之为“都篮”,有的有把手,可自由组合成整体,用于收纳盏托等小件茶器,有的是单层的高容器,用于收纳风炉等高体积茶器。壁画中见到的编织茶筐和漆容器部分也应该有类似的用途,如山西省绛县城内村金墓壁画里的圆形套盒和盝顶方盒。

7.存放茶渣的渣斗。渣斗又称唾壶,是一件多功能卫生器具。陈国公主墓出土银渣斗(图1,6)、宣化辽墓出土黄釉瓷渣斗,均与盏托有共存关系,推测在点茶时用于存放茶渣,壁画中也能得到佐证。

8.其他工具:茶碾、风炉、团扇、茶筅、杓、刷、镊子。茶碾、风炉、团扇、茶筅、杓、刷、镊子这些器具之所以能被认定为备茶工具,几乎是从壁画里观察到的。茶叶的形态通常是茶饼,而非散茶,茶饼变成茶末的过程就需要用到茶碾或茶臼,煮开水需要风炉、茶瓶。有时加速燃烧用到团扇或吹管,茶瓶往盏中注水时会用茶筅击拂,拉出茶花。杓、刷、镊子也属于备茶的辅助工具,执行搅拌、清扫、防烫等功能,相当讲究。陈国公主墓共出银杓2件,长短不一,和束腰长盘在一起,可能在取茶、点茶时有各自不同的用处,宣化辽墓M10、M7、M6都有这些工具不同的组合画面。

二、茶具的组合与功能

关于盏托与盏的组合。学界对盏托、盏与台盏、劝杯的认识还不甚清晰,尽管扬之水曾撰文做过考证和区分,但没有得到足够的认同,本文认为盏托和台盏最大的区别在于托的特点,高腹为茶具盏托,而矮圈属于酒具台盏,与之搭配的就是茶盏和劝杯。新民巴图营子辽墓出土的褐釉盏托和褐釉盏在简报中以零散件的面貌出现,从釉色、尺寸判断应该是配套使用的一副;解放营子辽墓出土的2件绿釉盏托和2件绿釉盏也应该是成套的,盏内壁布满纹饰,极具观赏性;辽代新民滨塔中宫出土2件铁丝编结的盏托,虽然简报未介绍它们与盏的关系,但在出版图录中描述为“施朱漆,出土时上置瓷盏”,按照这个线索从简报中排查出有共存关系的,只有2件青瓷盏,圆口的斗笠形盏,应为一副。辽代耶律弘礼墓出土铜丝编结的盏托,共出器物中恰巧也有一件“斗笠形白瓷碗”,可能具备茶盏的功能。河北净觉寺舍利塔地宫出土的银盏被解读为“灯盏”,六曲花式口的造型和忍冬纹图案却和共出的银盏托如出一辙,应为一副无疑;另外还出土两副影青瓷盏托与盏,均为圆口。关山M5辽墓出土了1件白瓷盏托和2件白瓷碗,胎质细密,釉层轻薄,应该为一副;义县清河门M2辽墓出土成套景德镇影青瓷盏托与盏,青白色釉,2件盏托与4件盏共存;此外,有一些盏托的材质经辨析是漆器,在河北宣化辽墓壁画中有黑色和红色的盏托疑为漆器,耶律弘世西耳室甬道壁画绘制的盏托为红色漆器,而盏为白色瓷器,同时期江苏江阴夏港新开河工地宋墓出土了黑色漆盏托实物,漆器难以保存,也能成为解释墓葬中散落的盏单独出土的部分原因。盏托的功能主要是防烫和维稳,徐珩等学者专门就盏托的功能进行过历时性的详细论证,本文赞同并认为:盏托率先发展为专用茶器。

关于茶瓶与盏托、盏的组合。辽代陈国公主墓出土的茶瓶在原报告中为称作“银执壶”,出土位置是东耳室,而3件银盏托也出自东耳室,由于盏托的出现往往具有茶具的标识性,反推这件执壶应该是点茶环节中不可或缺的汤瓶。多伦辽代贵妃墓出土一套银扣瓷器,其中两件都被简报称作“盏托”,但是形制差异很大,实际上一件是标准的银扣瓷茶盏托(图2,3),另一件是酒盏台,共出的银扣青瓷执壶可能是与茶盏托配套使用的茶瓶(图2,1)。还有一件斗笠形银扣青瓷碗,可能就是茶盏托上放置的茶盏(图2,2),通过实验将盏放置在盏托上,虽然窑口不同,但是器形很契合,银边遥相呼应(图2,4)。辽代韩相墓出土茶瓶、盏托与盏的组合,盏的花口形制与盏托的花口盘彼此呼应。新民巴图营子辽墓出土的青白瓷暗花注壶,葫芦形,高把长流,适合作点茶时的汤瓶。另一件是三足铜注壶,卵形体,高把三足,适合放在火上煮水,也可视为茶瓶的一种,共出的褐釉茶盏与盏托可为佐证。辽宁省朝阳召都巴镇辽墓壁画中绘制一套黄釉茶具:一件带流莲瓣纹凤首瓶、一件带流带盖莲瓣纹茶瓶、一件黑色盏托上承一件花口茶盏、两件浅腹平底盘。再往北的巴林左旗滴水壶辽墓壁画中呈现短流茶瓶往盏托上承的盏里注水的动态瞬间(次页图4,1);山西省大同市徐龟金墓(次页图4,3)和北京市石景山区八角村金墓壁画也有两位侍从用茶瓶欲往盏托上承的盏中注汤的景象。沙子山元墓壁画也表现了桌后用茶瓶向大碗中一边注水一边用筷子搅拌的场景,桌上放置两套盏托与盏、一件凤首双耳瓶、一个盖罐和另外一件放置汤杓的大碗,地上另一件茶瓶正在火上烧煮:可见茶瓶的形制和样式多种多样。

图2 多伦贵妃墓出土茶具组合[23]

关于茶瓶、盏托、渣斗的组合。河北宣化M10张匡正辽墓出土一套黄釉瓷器组合:黄釉瓜棱壶、黄釉盏托、黄釉渣斗,容易被识别为茶具。无独有偶,M7张文藻墓(图3)、M3张世本墓、M1张世卿墓也有类似器物组合出土,三彩洗(图3,5)、黄釉龙首柄碗、黄釉碗(图3,6)形成固定组合。M7张文藻墓的黄釉龙首柄碗中盛放板栗茶点(图3,4),黄釉盏托上疑为白瓷盏,为其他墓同类盏托的搭配提供了线索。此外,张世卿墓出土了造型独特的青釉茶瓶,纹饰精美,还有影青盏托相配套,推测是自南方输入的景德镇产品,属于墓主人生前所珍视的一套袖珍茶具。M3还出土陶茶瓶与盏托的组合,M6还配有陶渣斗,M5又增加三足火盆。在随葬明器中,茶具组合是现实生活备茶场景的再现。上述作为茶瓶的瓜棱壶,其形制与龙泉务窑三期文化的产品极其相似,虽然釉色不同,但也可以为宣化辽墓黄釉瓷器的产地提供线索,家族墓成套出土似乎与墓葬定制有关系。壁画中也有画面感更加丰富的内容,如宣化M1张世卿墓绘制茶瓶往盏托上承的茶盏里注汤的情景,三副黑色盏托与白色盏,黑色双层茶盒,白色大钵内置汤杓,地上火盆里的另一件茶瓶正在煮开,旁边站立的侍从手捧渣斗待命。山西朔州市政府辽墓壁画中也绘备茶图,三足火盆里放置煎汤的茶瓶,桌后两位侍从配合调茶,一人双手捧盏托与盏,另一人手持类似杓的有柄工具,桌上摆放黑色成摞方盒和海棠形盘以及白色茶盏,右侧髡发侍从手捧渣斗。宣化M5辽墓的茶具很齐备,茶瓶、火盆、团扇、4副盏托与盏、多层茶盒、渣斗应有尽有。

图3 宣化M7辽墓出土黄釉瓷器[24]

关于茶瓶、荷叶罐的组合。内蒙古敖汉旗羊山M1辽墓壁画中的编织大茶盒最为醒目,旁边火盆里烧着一大一小两件茶瓶,桌上放着几副盏托与盏,盘和碗里盛放着各种茶点,盏托间隙间有一带盖小罐,盖为花叶形,上有蒂形纽。山西省屯留县康庄村2号元墓壁画中的红色荷叶罐比较醒目,一位侍从持黄色细流茶瓶,另一位持茶盏与茶筅点茶(次页图4,2);赤峰沙子山1号元墓壁画中荷叶罐的盖子硕大,为莲瓣花形,几乎与罐腹径一致,旁边茶瓶的盖也同为莲瓣花形,共同反映时代的整体风格。共出的茶具还有盏与茶筅,一旁的侍从左手持盘,右手持杵,推测是捣碎茶饼的场景(次页图4,5)。大同齿轮厂1号元墓桌上和地上陈设两个荷叶罐,一大一小,应该都与备茶主题有关,盏托、盏、茶瓶、盛放瓜果的斗形盆构成了画面的主要素(图4,4)。类似形制的荷叶罐,其功能并不局限于存储茶叶,考古材料所见体型硕大的出现在满是备酒器具的画面中,如陕西蒲城洞耳村元墓夫妇并坐图,荷叶罐与玉壶春瓶、台盏、高足杯等酒具组合一起;体型袖珍的种种证据显示用途是妆具,如江苏张士诚母曹氏元墓出土的鎏金团花奁盒,荷叶罐与盛放胭脂粉末的银盒、剪刀、梳子等化妆工具共存于奁内;安徽六安花石咀宋墓也出土银盖罐,与曹氏墓相同的是,盖子下都连着一柄小勺,据考证其内盛装头油。除壁画具象外,此类小型荷叶罐还没找到明确是茶具的实物证据,关山M7辽墓出土的青瓷荷叶罐,口径10.1厘米,属于小型类,共出器物中有一件白瓷盘口注壶,在辽代早期有作为茶具使用的可能性。

图4 壁画中的茶具组合[26]

关于茶盂和杓的组合。茶盂的使用往往与喝茶人或茶叶量的多寡有关。独自品茶时投放茶叶量较少,就无需茶盂,用茶盏替代盂点茶可直接省去分茶的一道程序,所以茶盂的容量往往要大于茶盏,而且内置杓,用于向每位饮茶人的茶盏中分茶。宣化张世卿辽墓壁画备茶图的桌上摆放白瓷茶盂,内置长柄杓;宣化M5辽墓壁画备茶图的桌上也是相同的陈设。赤峰沙子山元墓壁画桌上陈设茶盂,内置曲柄杓,侍女手中持另一件茶盂,正在进行点茶。宋徽宗在《大观茶论》记载的盏就是点茶用的茶盂:“盏色贵青黑,玉毫条达者为上,取其燠发芽采色也。底必差深而微宽,底深则茶宜立而易于取乳,宽则运筅旋彻不碍击拂。然须度茶之多少,用盏之大小。盏高茶少则掩蔽茶色,茶多盏小则受汤不尽。”这里提到的茶盏比较深,底部宽大,不同于唐宋主流的斗笠形茶盏,为便于茶筅回旋击拂而留有较大的空间。多伦贵妃墓与盏托共出的一件银盖青瓷钵很有特点(图2,6):平底深腹容量大,口沿处有两竖耳,专门配备了银盖,竖耳从银盖两侧的孔中穿过,既有保温的效果,又防烫便于移动,恰好满足了茶盂的功能需要;同时出土圆形头的杓(图2,5)(类似于今天吃火锅的汤勺),便于分茶盛汤;关山M5辽墓与盏托、盏共出的白瓷花口大碗可作茶盂之用;山西省陵川县玉泉村金墓的“庖厨图”里,仔细分辨存在分茶的瞬间,一位侍从从直壁的茶盂中用杓舀至各盏之中,另一位侍从用托盘接盏,可以观察到茶盏与茶盂的区别(图4,6)。

三、茶具与饮茶法

我国饮茶法的演变可分为三个阶段:第一阶段是西汉至六朝的粥茶法;第二阶段是唐至元代前期的末茶法;第三阶段是元代后期以来的散茶法。在粥茶阶段中,煮茶和煮茶粥差不多,有时还把茶和葱、姜、枣、橘皮、茱萸、薄荷等物煮在一起。唐以后,这种原始的饮法逐渐被淘汰,饮茶法变得讲究:茶芽春间采下,蒸至捣揉,和以香料,压成茶饼;饮时需将茶饼碾末。之后的处理方法在唐代有两种:一种以陆羽《茶经》为代表,将茶末投至茶釜沸水中煮开;另一种以苏廙《十六汤品》为代表,将茶末放入茶盏,再用盛满开水的有流的茶瓶向茶盏或茶盂中注水,并同时用茶筅在盏或盂中击拂,这一过程叫“点茶”。点茶法在进入宋代之后更为流行。本文讨论的辽金元时期正值第二阶段,末茶法发展至极盛时期。

点茶法的盛行使得茶具内部发生剧变并重组。“点茶”法至宋代逐渐替代煎茶成为饮茶方式的主流之后,在点茶所用的茶具中,茶瓶就成为最为重要的一件,功能为烧、盛开水,而不往水里投茶煮开。蔡襄《茶录》讲道:“汤瓶,瓶要小者易候汤,又点茶注汤有准。黄金为上,人间以银、铁或瓷、石为之。”中国历史博物馆馆藏一套白釉瓷茶具,包括风炉、茶鍑、茶臼、茶瓶、渣斗、瓷人像,传为20世纪50年代河北唐县出土,援引孙机先生的论考,应为五代邢窑产品。这套茶具中风炉、茶鍑与茶瓶共出,是一个新旧更替的时代现象,由于茶鍑和茶瓶代表煎茶和点茶两种不同的方法。唐代陆羽《茶经》倡导的煎茶法是将茶末放进铁锅(《茶经》称鍑)里煮,故风炉和茶鍑是必备器具,风炉“或锻铁为之,或运泥为之”,基本形制是“如古鼎形”,“三足之间设三窗”。山西大同元代冯道真墓,墓室东壁方桌上摆放着一系列与饮茶有关的器具(图5,1),鼎形风炉、茶鍑、茶筅、三个倒置的茶盏、三个盏托、两盘果品以及一个带盖荷叶罐,唯独不见煮水的茶瓶,罐上斜贴纸条,上标注“茶末”二字,其备茶应该仍然遵循旧制,即陆羽提倡的茶末投入茶鍑里反复煮开的煎茶法。在末茶法阶段,将茶饼研碎需要专门的工具,西湖镇边城香榭丽花园建设工地出土过一套北宋时期的研磨工具:青白瓷杵和青白瓷臼,极有可能用于茶叶末的制作;除了茶碾、杵与臼之外,在金代壁画中还观察到一件奇特的工具,如山西省屯留县康庄村2号元墓壁画最左侧的石磨(图4,2),有旋转的盘和手持的柄,处于盏托、盏、茶瓶、荷叶罐、茶筅甚至茶盂的共存画面中,都是末茶法时代背景下的合理性产物。茶筅的使用与点茶法密切相关,金代仍然盛行点茶法,山西省汾阳市东龙观5号金墓东北壁壁画上部墨书牌额“茶酒位”,侍从用茶筅在茶盏中击拂,与之搭配的盏托陈设在桌上,旁边是茶瓶,应注意的是,点茶的茶盏与另一位侍从手中饮茶的茶盏为同一类器形,图中没有专门分茶的茶盂(页图5,2)。

图5 壁画中的茶具[30]

最早的盏托出现于长沙晋墓,沙子塘2号墓出土的一例是目前所知最早的,之后在南朝墓中发现的盏托就更多了,有的还与盏共出,可以确定是茶具,考古材料表明以盏托为典型器的茶文化较早进入长城以北地区。辽金元时期较早的例证是赤峰北部的宝山M1辽壁画墓,红色包金案几上绘制一套极为讲究的茶具(图5,3),黑色盏托上置白色碗,盏托的盘为菱花形,圈足为喇叭形高圈足,花边盘口和圈足口沿作包金处理,疑为漆器。碗为斗笠形,壁薄轻盈,疑为白瓷。旁边依稀分辨是一件花口盘和一双筷子。盘为灰黑色纹理,疑为银器,盛放茶点。这幅壁画要表达两项重要内容:以茶具为核心的饮茶和以弓箭、箭囊、剑为核心的征战,由此可见,饮茶在建国初期契丹皇族的生活中占有重要的一席之地,改变了长期饮酪浆的单一局面。出土实物中最早的是赤峰大营子驸马墓出土的金花银盏托,最大的特点是托腹外撇,与习见的弧腹内收有显著不同,相同形制的仅见浙江鄞县晚期窑址发现的一件瓷盏托,盛烧期在五代吴越北宋时期,体现出辽早期与五代北宋时期物质文化间的互鉴与仿制。此后在辽上京和中京地区能见到较多的备茶图,茶具以盏托、盏、汤瓶为代表,有点茶法时代的显著痕迹,但缺少茶筅、茶碾等工具的组合图像。

长城以南的南京燕云地区是辽代经济文化最发达的地区,地缘上与北宋毗邻,南北文化在此互通,成为茶具考古资料最为丰富的地区。茶文化在唐五代时期积累了浓郁的传统底蕴,新时期引进当下盛行的末茶法,与此同时,辽代善于运用壁画形式表达厚葬的理念,使得我们能够观赏到宣化辽墓系列壁画中的备茶盛况,写实生动的画面将点茶流程中的诸多细节表现得淋漓尽致。“辽人非团茶不贵”,喜欢将茶制成茶饼,茶叶制成茶饼便于存储和运输,饮茶时首先需要将茶饼碾成茶末,宣化M10辽墓备茶图中,契丹童仆用茶碾将茶饼磨碎,并将茶末盛放到地上盘中的碗里,备好原料,旁边一名契丹童仆在使用莲花座风炉烧火煮水,远处两摞箓顶形食盒,桌上摆放点茶的茶瓶、倒置的茶盏、盛放茶点的食盒、提梁茶篮以及备茶的茶筅、曲柄刷、镊子、杓等小器具。两位侍女手捧盏与盏托,一位契丹男子正在有序组织备茶(图6,1)。M6与M10的茶具几乎相同,桌上多出一个小盖罐、一双筷子和一个铲子,煮水的茶瓶要明显大于注水的茶瓶。M7着重刻画了三人协作从高处编织篮里取桃子的画面,桃子应为茶点,绘制的茶具与上述墓葬类同。M1动态呈现了茶瓶往茶盏中点茶的过程,一位侍从手持茶瓶倾斜,另一位侍从右手持盏托,上置盏,左手持茶杓搅拌,地上有三足火盆烧得正旺,要煮开茶瓶里的水。河南登封市李守贵墓是北宋绍圣四年(1097年)的纪年墓,与宣化墓群几乎同期,壁画中亦绘制备茶图:一位盛装侍女手托黑色漆盘,内置2副盏托与盏;另一位侍女右手持开盖的荷叶罐,左手将罐中的茶叶用凤形柄茶匙取至茶盏中,桌上摆放荷叶形罐盖、四盘茶点、三件盏托和盛放不同茶末的另一件荷叶罐,临近画面中的桌上置一火盆,上置两个点茶的茶瓶,在音乐的伴奏下,侍女手执其中一个准备点茶(图6,2)。陕西韩城市盘乐村218号北宋墓的备茶图,表现侍女手持盏托给墓主人敬茶的同时,还展现了用石杵和三足罐碾茶,用茶罗筛选茶末的情景(图6,3)。北方与中原地区虽然处于不同的政权之下,虽然在墓葬壁画题材和人物装束上存在差异,但是同处末茶法时代,茶具的丰富精致与饮茶习俗的大同小异,均表明各民族间的互通互融已到了一个更新的阶段。

图6 南北地区壁画中的茶具[32]

四、余论

辽金元时期正值我国饮茶法演变的第二阶段,末茶法发展至极盛时期,点茶法的盛行改变了茶具的功能。这一时期从考古材料中识别出来的茶具有:茶盏托、茶盏、茶瓶、茶盂、荷叶罐、盛放收纳的容器、渣斗、备茶工具七类,出现频次最高的是茶盏托、茶盏、茶瓶。陆羽《茶经》中用于煎茶的茶鍑逐渐退出茶具舞台,茶瓶成为不可或缺的煮水茶具。与之配合点茶、分茶的茶盂、茶盏托与盏的被需求度,也在同步,无论是在壁画或出土实物中往往存在密切的组合关系。

茶具的专用功能逐渐分化出来。盏托出现得很早,南朝时期盏托就部分分化出茶具的功能,辽金元时期盏托就成为茶具最准确的标识,很少存在与酒具杂糅混用的现象。茶瓶在唐代与酒注混用,形制上无大差异;辽金元时期茶瓶和酒注的专用器形逐渐分化出来,茶瓶多为小口、长流、高把的造型,经常放在风炉或火盆上煮水。而酒注在不同的时代创制出不同的可识别器形来,辽代晚期开始喜用温碗和注壶的成套酒具;西夏独爱梅瓶瓷器盛酒;元代对玉壶春瓶和高足杯情有独钟,使得茶瓶和酒注较唐代好辨别一些。此外,茶碾和茶筅的造型特别,在末茶法盛行的时代专有功能愈来愈强。当然还有一些茶具始终是多功能的,如茶盂、荷叶罐、茶点容器、渣斗、风炉、团扇、杓、刷、镊子,一器多用被考古材料所证实。

长城南北在茶具数量上存有差异,饮茶内容上逐渐趋同。以辽代为例,长城以北的茶具考古资料的数量和丰富性明显逊色于长城以南地区,赤峰敖汉旗作为长城以北材料比较集中的地区,与长城以南宣化辽墓再现的饮茶之精无法同日而语。有趣的是,备茶图及茶具实物的墓主人均以汉人为主,这种现象可能与汉人饮茶而契丹人喝酪浆的传统习俗有关。当然饮茶也随着南北文化交流较早进入到契丹人的生活,但是契丹人对盏托进行了改良,用熟悉的编织网络葬具的方式,做成新颖的铁丝或铜丝盏托,别有一番茶香弥漫的融合意境。金元时期,长城南北茶具资料在数量上仍然对比悬殊,山西地区金元墓葬的备茶图仍然很丰富,但在内容上差异较小,基本上是茶瓶、荷叶罐、茶盏、茶筅的茶具组合,长城以南的盏托更为醒目和突出,侍女手持盏托奉茶的表现形式与中原地区基本一致,反映的是点茶法的主流饮茶方式。饮茶习俗起源、兴盛于中原文化圈,北方民族接受茶饮的过程恰恰也是对中原核心文化的认可过程,茶具作为茶文化的物质载体和实物证据,理清茶具考古资料有助于还原茶文化扩散的复杂进程。茶文化作为一种隐形的文化使者,将长城南北、中原与北方不同地域的文化潜移默化地融合在一起。

①陆羽在《茶经》中有明确记载“都篮以悉设诸器而名之,以竹篾内作三角形方眼……”;梅尧臣在《尝茶和公仪》诗中写道:“都篮携具向都堂,碾破云团北焙香”。

②张磊等在《辽代西京道忽洞坝墓葬出土茶具的多元文化审视》中讨论的所谓“银盏托”与“银茶盏”,根据形制观测,承盘内设矮圈,上托多曲高足杯,应该属于一套酒具。

③资料来自扬州市文物考古研究所编著的《广陵遗珍》图录,图录中将这一组文物认定为捣药器,简报资料未发表。