闽南功夫茶的形成及对日本煎茶道的影响

2022-10-27彭维斌

彭维斌

闽南功夫茶是明代“叶茶泡饮法”影响下所形成的区域性品茗艺术,产生于明中后期,此后传播至中国粤东潮汕、中国台湾、东南亚闽南籍华人华侨聚居区,成为闽南文化圈共同的饮茶艺术。时至今日,功夫茶已成为闽南人日常生活的重要内容,民间流传着“开门七件事,柴米油盐酱醋茶”“宁可一日无肉,不可一日无茶”的说法。

1654年,赴日弘法的隐元禅师将闽南功夫茶俗带往日本,在僧侣和文人间流行开来。17、18世纪从事中日贸易的闽南籍商人、旅日闽南籍华人华侨,助推了功夫茶文化在日本商人、常民阶层的普及,以冲泡方式饮用叶茶的品茗艺术引发了与日本“抹茶道”完全不同的茶文化——煎茶道的诞生,并延续至今。因此,闽南功夫茶可视为日本煎茶道的文化祖源之一。

300多年来,闽南功夫茶和日本煎茶道虽各自发展,但由于闽南功夫茶对日本煎茶道的茶器配置、品饮方式的早期影响持久且深刻,二者的诸多共性体现了深厚的文化渊源关系。本文拟结合中日历史文献、考古发现等资料,梳理闽南功夫茶文化的形成与茶器演变特征,并与日本煎茶道进行比较,以期就闽南功夫茶文化对日本煎茶道的影响的问题进行较深入的探讨。

一、闽南功夫茶的兴起与区域影响

闽南功夫茶文化的产生有三个契机:一是明太祖朱元璋提倡节俭,摒弃宋元奢靡的“点茶法”,下诏令“罢造龙团,惟芽茶以进”,中国的茶文化逐渐由“团茶点茶法”向“散茶冲泡法”转变,并带动紫砂壶、瓷质茶具(壶、杯、盏、盘)等适应新的市场需求的配套茶器的生产与不断改进。二是明嘉靖、万历以来的文人阶层致力于“叶茶泡饮”的研究与推广,如明万历年间张源在其著作《张伯渊茶录》中竭力推崇冲泡法。同时期的许次纾在《茶疏》中详细记载了当时的茶产地、采摘、炒茶、收藏等方面的知识,极大地推动了中国饮茶文化的革新。明代文人的诗文也常有反映自煎自饮、自得其乐,或与一众友人在山林亭榭煎茶品饮的景象。文人饮茶不但重视环境氛围,对茶叶、茶器、烹茶手法、品饮方式亦多讲究,形成了极具艺术性的“文人茶”。以厦门、金门为根据地抗清复台的明郑集团里多有如阮旻锡一样精通茶文化的文人,他们将“文人茶”融入闽南功夫茶中,提升了闽南功夫茶的艺术性,闽南功夫茶逐渐在明清茶文化中脱颖而出,成为辨识度极强的地域性茶文化。三是明中期之后,在漳州地区制茶师的带领下,乌龙茶烘焙工艺逐渐走向成熟。为适应乌龙茶香高、醇厚、耐冲泡的特征,与之相适应的闽南功夫茶泡法应运而生,成为明清以来叶茶泡饮法的典型代表,并享誉全国。1936年编纂的《清朝野史大观》甚至将功夫茶提升到中国茶文化之最的地位,“中国讲求烹茶,以闽之汀、漳、泉三府,粤之潮州功夫茶为最”。

由于热衷泡饮功夫茶,明清时期的闽南人甚至把自己喜好的茶叶、茶器作为随葬品带进墓葬中。如漳浦县盘陀镇通坑村明万历户、工二部侍郎卢维桢墓中,曾出土1件明万历年制的时大彬紫砂壶,壶内塞满武夷岩茶,是迄今发现的最早的武夷岩茶实物。漳浦县赤岭乡南坑村一座墓碑刻“皇清乾隆二十三年”(1758)的墓葬则出土了整套功夫茶器和茶叶,有“丙午仲夏,鸣远仿古”款朱泥小壶1件,墨彩人物山水白釉瓷盘1件,“若深珍藏”款白釉青花瓷杯4件,椭圆形锡茶叶罐1件,罐中装满茶叶。清道光之后,闽南地区按正式葬式入葬的男棺里一般都放有成套的功夫茶茶具。风气之盛,可见一斑。

清乾隆年间《龙溪县志》记载,民众通过“斗茶”评选功夫茶茶种、茶器的等级:“灵山寺茶,俗贵之,近则远购武夷茶,以五月至则斗茶。必以大彬之罐,必以若深之杯,必以大壮之炉……”可见,清早期闽南功夫茶已形成较完备的茶叶、茶器等级评价体系。其中:以茶叶(武夷茶)、风炉(大壮之炉)、茶壶(大彬之罐)、茶杯(若深之杯)为最重要。尽管未提及煮水器茶铫,但有关研究表明,闽南本地产的茶铫“急烧”曾远销日本,是煎茶道中的重要茶器,而且潮汕功夫茶中的四宝中就有本地产著名茶铫“玉书碨”。因此,茶铫也是闽南功夫茶中的重要器具。

(一)茶叶

闽南功夫茶用茶以武夷乌龙茶称最。清乾隆三十一年(1766)永安知县彭光斗“道过龙溪(今漳州)……烹茗相待……乃真武夷也,客闽三载,只领略一次,殊愧此叟多矣”。咸丰八年(1858)常在福建游历的文人施鸿保在《闽杂记》中亦提到:“漳泉各属,俗尚功夫茶……茶以武夷小种为尚,有一两值番钱数圆者。”可见,闽南功夫茶饮对武夷岩茶十分推崇与珍视。

乌龙茶的焙炒成功应归功于漳州茶技师。清康熙三十年(1691)入武夷山为僧的同安文人阮旻锡在《武夷茶歌》中说:“近时制法重清漳,漳芽漳片标名异”。在《安溪茶歌》中亦说“尔来武夷漳人制”。“清漳”是漳州的雅称,说明武夷岩茶既炒又焙的制作工艺出自漳州。

漳州地区种茶历史悠久。元代中叶就有安溪大坪村茶农迁居现漳州市长泰区枋洋镇青阳村的陈岭从事耕垦。明代,不光内陆山区产茶,漳州沿海地区也种植成片茶园。由于茶树栽培和茶叶制作技术日益提高,所产茶叶品质甚佳,茶农生产的茶叶甚至被列入贡品。如正德年间贡“叶茶378斤,芽茶500斤”;嘉靖年间贡“叶茶400斤,芽茶511斤”。

明末清初,一批闽南茶农迁入武夷山以避战乱,参与了乌龙茶制茶技术的创新。此外,当时武夷山50多处大小寺庙中的僧人很多是闽南人,主要有同安籍的释超全(即阮旻锡),漳浦籍的僧衍操、释超位、铁华上人,龙溪籍的僧如疾、释超煌、道坦、明智,晋江籍的兴觉、真炽,泉州籍的净清,漳州籍的性坦等,他们亦是制茶品茶的个中高手,且山中茶厂大部分由闽南茶商包租,可谓“武夷岩茶,闽南人制”。

功夫茶名称与早期被称为“工夫”的武夷岩茶有着密切的关联。“工夫”一词最早见于雍正十二年(1734)曾任崇安县(今武夷山市)县令的陆廷灿的《续茶经》,说武夷茶“其最佳者名曰工夫茶”。福建崇安县为令三年的刘靖在《片刻余闲集》中也说:“武夷茶高下共分两种……岩茶中最高老者曰老枞小种,次则小种,次则小种工夫,次则工夫,次则工夫花茶,次则花香……”民国之后,“工夫”全指红茶,按地域分为闽红工夫、祁门工夫、休宁工夫、川红工夫、滇红工夫等等。

除武夷岩茶外,泉州安溪、厦门、漳州也生产品种众多的乌龙茶,价格高低不等,平常百姓也消费得起,因而促进了功夫茶在闽南民间的广为流行。

(二)茶器

闽南功夫茶的茶器中以风炉、茶铫、茶壶、茶杯最为重要。

1.风炉

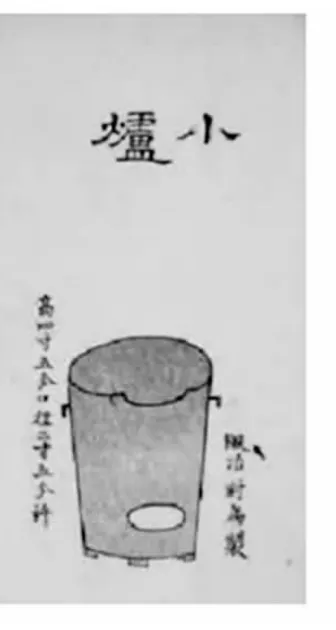

关于闽南功夫茶风炉的记载不多,但从有限的文献记载可知,民间烹煮功夫茶一般用“地炉”。乾隆三十一年(1766)永安知县彭光斗在《闽琐记》中提到首次品饮功夫茶,烹茶野叟用“地炉”烹制武夷岩茶。“道过龙溪,邂逅竹圃中,遇一野叟,延入旁室,地炉活火,烹茗相待。”乾隆年间的《龙溪县志》说闽南功夫茶“斗茶必以大壮之炉”,可见,已有专门的风炉,且以“大壮之炉”为最好。惜无图录与具体的描述,未知其形状、质地、尺寸。初版于1915年的《清朝野史大观·清代述异》载:“功夫茶器具更为精致,炉形如截筒,高约一尺二三寸,以细白泥为之。”这是关于闽南功夫茶风炉形制的具体文字资料。潮汕功夫茶中“烘炉”为“功夫茶四宝”之一,传统的潮汕烘炉也是截筒形,红泥或细白泥制作,普遍高六七寸,有的高一尺多。置炭的炉心深又小,能使火势均匀省炭,小炉有盖有门,精致者还配有文雅的茶联。清初与梁佩兰、屈大均合称“岭南三大家”的诗人陈恭尹在咏潮州茶具的五律《茶灶》中说:“白灶青铛子,潮州来者精。洁宜居近坐,小亦利随性。”白灶,即细白泥制作的小炭炉,可以随身带着,可见其精巧。

2.茶铫

茶铫,也称砂铫,闽南功夫茶的传统煮水器皿,形制为有流有横柄,流与柄呈90°,闽南语称“急烧”,也见同类型器物用于煎药,但容量较大,称为“药急烧”。唐代已出现陶瓷铫。宋代出现石质、铜、铁、金、银、锡质茶铫。明代中期在宜兴异军突起的紫砂铫,以其透气、耐温、茶汤不易发馊等优点成为茶铫的主要类型。清代,闽南、潮汕地区仿宜兴紫砂铫,用本土材料制作朱泥茶铫,并出口日本市场,被称为“文政渡砂铫”。广东潮安枫溪泥铫“玉书碨”是其中的佼佼者,俗称“茶锅仔”。“碨”是闽南、粤东潮汕、台湾地区对陶水壶的叫法,“玉书”则是传说中制作陶水罐的著名艺匠。由于枫溪“玉书碨”有极好的耐冷热性和保温性,且不生水垢,因此被认为是功夫茶器“四宝”之一。实际上,除了枫溪红泥铫,潮阳用高岭土制的白泥铫也非常有名气。晚清文人震钧在《天咫偶闻》卷8“煎茶说·择器”中就认为潮汕茶铫为铫中上品:“器之要者,以铫居首,然最难得佳者……今粤东白泥铫,小口瓮腹极佳。盖口不宜宽,恐泄茶味;北方砂铫,病正坐此。故以白泥铫为茶之上佐。凡用新铫,以饭汁煮一二次,以去土气,愈战愈佳。”

3.茶壶

闽南功夫茶以使用小型紫砂壶泡茶为特征。咸丰八年(1858),施鸿保在《闽杂记》说“漳泉各属,俗尚功夫茶。茶具精巧,壶有小如胡桃者,曰孟公壶,杯极小者曰若深杯。”文中的孟公壶即为紫砂壶。紫砂壶的双气孔结构能充分吸收茶香、茶色、茶味,茶壶使用越久,泡出来的茶越香醇,特别适合闽南功夫茶的冲泡。因此,闽南民间素喜以紫砂壶泡功夫茶,明中后期就有把茶具带入墓中做随葬品的习俗。也正是这一特殊的习俗,使得闽南地区成为中国紫砂壶出土最多的地区。

功夫茶饮一般以三人饮为最佳,泡茶时茶叶多水少,所用茶壶极小,饮茶的真谛在于品茶的色香味,而不在于解渴,因此,茶壶容量越小越好。为适应功夫茶泡茶法需求,明清时期功夫茶文化中的紫砂壶体现出越来越小、越小越金贵的趋势。

明中后期闽南功夫茶饮文化中的宜兴紫砂壶体积并不太小,这从闽南地区墓葬出土的紫砂壶可以看出来。漳浦县盘陀镇明万历户、工二部侍郎卢维桢墓出土的时大彬紫砂壶通体呈栗红色,高9.2厘米,口径7.5厘米,腹径11厘米,器底有“时大彬制”四个楷书款识(见图1)。漳浦县赤岭乡南坑村乾隆时期墓葬出土的“丙午仲夏,鸣远仿古”款紫砂壶(见图2),通高5.2厘米,口径、底径均5.6厘米,可见功夫茶壶的器形已变小。陈鸣远是清康熙年间宜兴紫砂壶制作名艺人,所制紫砂壶不论形制、纹饰还是铭款,无不精妙,深受闽南功夫茶人的推崇,清代闽南墓葬中也发现不少陈鸣远款识的紫砂壶。

图1 时大彬制紫砂壶

图2 陈鸣远制紫砂壶

清代以来的文献所提及的“孟臣壶”是闽南功夫茶用壶的典型代表,制作者为明天启至清康熙年间的壶艺名家惠孟臣,以擅制小壶驰名于世。闽南地区墓葬出土的大量紫砂壶中,最常见的也是惠孟臣所制作的扁鼓形圆壶。后来,闽南人甚至把所有的紫砂壶称为“孟臣壶”。由于需求量大,清雍正时期就有人仿制孟臣壶,后仿制者日渐增多。近些年来,闽南、潮汕一带出土的一些朱泥小壶,底部有“孟臣”铭款,有些并非宜兴朱泥壶,而是清代中期以来闽南、潮汕本地工匠制作的仿宜兴朱泥壶(见图3)。其区别在于仿品采用当地的原料,手拉坯成型,在坯体上涂抹一层浆料,烧成很像宜兴朱泥壶的色彩,称为“土罐”“冲罐”或“孟臣罐”,由于价格低廉,得以进入寻常百姓家。其容水量通常在30毫升至120毫升之间,最常见的是容量在90—100毫升可冲三杯茶的孟臣壶。

图3 漳浦出土清代仿制“孟臣壶”(黄锡源供图)

水下考古资料显示,从厦门港出发,驶往印尼爪哇,于道光二年(1822)沉没于印尼海域的“泰兴号”商船上载有数百件紫砂壶,除少数大壶外,多为圆形或梨形的小壶,壶底刻划“孟臣”(或邵元祥、思亭、清德堂)署款或连同诗句,产自闽南地区,其消费市场是印尼爪哇当地华人。同类型壶见于道光二十五年(1845)沉没于马来西亚柔佛州的中国帆船迪沙如号。

中国台湾史学家连横在《雅堂文集》中说:“台人品茶,与中土异,而与漳泉潮相同……茗必武夷,壶必孟臣,杯必若琛,三者为品茶之要。非此不足自豪,且不足待客。”由此可见“孟臣壶”在功夫茶中地位之高,影响力辐射之广。

4.茶杯

明代散茶冲泡法流行后,首先受到推崇的是白瓷茶杯(盏、瓯)。这是由于白瓷杯“料精式雅,质厚难冷,莹白如玉,可试茶色,最为要用”。料精、技高、质美的白瓷为青花、斗彩、五彩等彩绘瓷茶杯的烧制打下了坚实基础。明中后期,闽南功夫茶的流行驱动茶杯(盏、瓯)日渐精致化、艺术化、小型化。清乾隆三十一年(1766),永安知县彭光斗在《闽琐记》中提到在龙溪(今漳州)相似际遇:“道过龙溪……烹茗相待,盏绝小,仅供一啜,然甫下咽,即沁透心脾……”

“若深”杯是闽南功夫茶的代表性茶杯,其特点为小、浅、薄、白,康熙以来一直有内壁素白无纹,外壁为青花山水,或“渔樵耕读”等纹饰的“若深”杯的生产。功夫茶器中最小的若深杯容量,满杯时仅10毫升,可见其小。漳浦赤岭乡南坑村清乾隆时期墓葬中出土的4件“若深珍藏”款青花瓷杯,就是闽南功夫茶饮使用若深杯的实物证据。

有关“若深”杯的文字资料最早见于清咸丰元年(1851),一位具名为“杯隐”的雅客所写古陶瓷专著《杯史》中有明确记载:“本朝器……抹红碗、若深杯、雕龙杯。”同时期还有三个“若深”款记闻名于世:“若深珍藏”“庆溪若深珍藏”和“西朱若深珍藏”。民国许之衡在《饮流斋说瓷》中说:“‘若深珍藏’为康熙制品……‘若深’以小品茶杯为多,或谓制者乃一嗜茶雅士也。有不书‘若深’而书‘玉’字者,亦是同一人所制。”《中国历代陶瓷款识大典》收录了12幅康熙正款至晚清仿款的若深杯实物图,无一例外,均为“若深”。目前关于“若深”的意涵有三种推测:一是古诗吉言、赞颂类词,如中国古典文学作品中常有“词海拾贝,静水若深”,“君心若深,梦也阑珊”等词句,茶杯用“若深”颇具文人雅趣;二是制作者之名;三是商号,都有待进一步考证。

若深杯流行于功夫茶蓬勃发展的清代,和孟臣壶一样,是闽南、潮汕、台湾地区功夫茶的代表性茶器。因此,中国台湾著名史学家连横有诗赞曰:“若深小盏孟臣壶,更有哥盘仔细铺。破得功夫来瀹茗,一杯风味胜醍醐。”(闽中纪游诗)

二、闽南功夫茶俗东传日本与日本煎茶道的形成

学界公认日本煎茶道源于1654年赴日弘法的隐元禅师。隐元,明代福州府福清县人,俗姓林,明万历四十八年(1620)出家于福清黄檗山,为临济宗第32代传人,开创临济宗黄檗派。隐元与闽南的人、事、茶有着不解之缘。永历八年(1654)六月,63岁的隐元从中左所(厦门)港出发,由郑成功派船护送,东渡日本弘法。“六月廿一日藩主郑成功备舟护送,从厦门出航。七月初五晚抵长崎”。在日本的第18年,隐元赋诗《耆龄答响》,第一句即“一别闽南十八霜”,可见其对闽南的感情之深厚。在日期间,隐元常以茶解乡愁,“偶闻故国愈凄怆,快煮浓茶涤惨肠”(《闻故国信有感》);“一盏清茶醒四春,想看玉鬓对愁新”(《春日感怀》),说明饮茶是隐元的生活常态。日本宽文元年(1661)八月,隐元开辟京都黄檗山万福禅寺,创立日本黄檗宗。因其弘法功绩,受日本皇室封为大光普照国师。在隐元的带动下,叶茶泡饮法首先在僧人和文人阶层流行开来。

除了隐元,与日本有贸易往来的闽南商人,或旅居、定居日本的闽南籍华人华侨在功夫茶饮的推广方面也起到了很重要的作用。明末清初,在东海海域已形成了以福建(主要是闽南泉州地区)海商和日本堺市贸易商人为媒介的海上国际商贸与信息网络,泉州与日本之间的海上贸易、人员往来日益频繁。旅日福建籍华人华侨先后在日本长崎建福济寺、兴福寺、崇福寺,皆延请国内高僧前往任住持,甚至延请闽南籍艺术家、工匠前来给寺庙塑像、绘画。如佛像雕塑大师、泉州人范道生被邀请前往长崎为“唐三寺”中的福济寺(俗称泉州寺)和兴福寺(俗称南京寺)雕造佛像。隐元禅师在日本京都宇治开创黄檗山万福寺后,也派人往长崎延请范道生入黄檗山雕造佛像。《普照国师年谱》载:“宽文二年(1662)”条载:“师(隐元)自入国,所见梵像不甚如法,适闽南有范道生者善造。命眉(大眉性善)监院,督造观音、韦驮、伽蓝、祖师、监斋等像。”受到闽南籍贸易商人、旅日华人华侨的长期影响,叶茶泡饮法也很快被日本的商人、常民阶层所接受,从而推动了一种新的茶文化——日本煎茶道的形成。

煎茶道形成的江户时代后期是抹茶道进入成熟期的重要时期。由于抹茶道一直受到以将军为首的统治阶级的支持,并且是武士阶层的必修内容,其仪轨完备繁缛奢靡,被认为是日本茶道文化的代表。而新出现的煎茶道少了抹茶道繁复礼仪规范的束缚,更加自由、轻松、雅致、朴素。尤其是18世纪30年代,卖茶翁“于京洛市井,亲挑茶担,上列茶具,煎茶贩卖”,煎茶逐渐成为日本市民日常生活的饮茶法。

卖茶翁,日本肥前莲池人,原名柴山元昭,僧名元昭,号月海,11岁入当佐贺黄檗宗寺院,也曾在宇治的万福寺修行,后来在长崎向中国人学习茶事,习得中国的煎茶法。57岁来到京都,以卖茶为生,过着文人的生活,而批评“腐朽奢靡”的抹茶道,人称“卖茶翁”,被视为日本煎茶道的始祖。此后经由京都的小川可进(1786—1855)及大阪花月庵的田中鹤翁(1782—1848)的努力,最终确立了煎茶道在日本茶文化中的地位。

三、日本煎茶道的茶叶与茶器

(一)茶叶

煎茶在日本市民阶层流行初期,由于散茶在制作过程中没有揉捻的工序,饮用时必须煎煮后才有足够的茶味,被称为“涩茶”,日本茶叶界称之为“黑制煎茶”,市民不得不将茶叶放进一种叫“土瓶”的提梁式陶罐中煎煮之后饮用。为了减弱苦涩味,人们往往在茶汤中加入盐调味,以获得较好的味感。山冈俊明《类聚名物考》说:“凡本朝山家土民,每旦煎茶入盐,称‘朝茶’。”直到1738年,宇治的制茶家永谷宗圆开发了经过揉捻的蒸青绿茶,茶界称之为“青制煎茶”,是可以用开水冲泡的瀹饮散茶,即所谓的“淹茶”。这种茶很适合日本人的口味,因而成为煎茶道的主要用茶品种。

(二)茶器

1830年,田能村竹田在《竹田庄泡茶诀》中提到煎茶道的茶器:“风炉、水罐、茶铫、茶瓶、茶碗五者备,而后茗事成矣。”从日本京都国立博物馆出版的《日本人与茶》(见图4)图录中可见,19世纪日本煎茶道器具中的截筒形风炉、横柄砂铫、紫砂壶、青花白瓷小杯与清代业已成熟的闽南功夫茶器体系中的茶器功能与名称几乎一致。而且早期的茶器均来自中国,有相当一部分茶器就产自闽南、潮汕地区。

图4 19世纪日本煎茶道茶器具

1.风炉

田能村竹田的《石山斋茶具图谱》(1829)载:“本邦茶饮之行久矣……至于风炉、急尾烧,烹点饮啜,自游外高翁始也。”可见,使用风炉煎水是日本煎茶道的传统。从木村孔阳氏模写的《卖茶翁茶器图》来看,风炉有锻铁铸造的铜炉,有下面没有通风口的灰炉,也有泥土制作的瓦炉,形制多样,其中截筒形小炉(见图5)与“潮汕烘炉”极为相似。1863年出版的《青湾茶会图录》里使用的筒形风炉(见图6),反映了同样的截筒形特征,显示出文化的同源性。

图5 《卖茶翁茶器图》的风炉

图6 《青湾茶会图录》中的风炉

2.茶铫

早期日本煎茶道使用的烧水器是来自闽南地区的侧把式砂铫,称“急烧”,特征为把手和壶嘴成90°,日语念作kibisho,汉字还写作“急备烧”“急尾烧”“急火生”,和“急烧”二字同音同义。在日本率先使用“急烧”的据说是卖茶翁。《卖茶翁茶器图》中可见“急烧”“唐山制”字样(见图7),“唐山”即指中国。1798年泽田乐水居在《煎茶略说》中说:“急烧亦以唐制为佳,然其中有好恶。就中最上品,高翁所持之急烧,南瓜形,唐物也。清水六兵卫模(其)形,世上谓‘卖茶翁形’者是也。”煎茶道开始在日本流行后,闽南、潮汕地区砂铫不断传入日本,受到文人墨客的青睐与追捧,在煎茶道界风靡一时,其容量通常为500—1000毫升。尤其是日本文政时期(1818—1830)从漳州、潮汕地区进口的“文政渡砂铫”煮出的水口感柔和,泡出的茶香高、味醇,深受日本煎茶道的欢迎。

图7 《卖茶翁茶器图》中的急烧

3.茶瓶

早期日本使用茶壶泡茶的人仅限于极少数富裕阶层的茶人,使用的茶壶是从中国进口的数量极其有限的执手壶,大多为宜兴紫砂壶,称为“宜兴罐”。隐元禅师生前爱用的宜兴紫砂执手壶,至今以“紫泥茶罐”的名称珍藏于京都的万福寺(见图8)。由于日语中“茶壶”一词自古以来一直是茶叶罐的意思(见图9),因此,日本文人煎茶师采用钱椿年《茶谱》、屠隆《茶说》等明代茶书中的名称——“茶瓶”称呼泡茶的茶壶。如《青湾茶话》有“汤提点,今云‘淹茶茶瓶’也”的说法。“汤提点”“茶瓶”即闽南功夫茶中的茶壶,以紫砂壶为主。

图8 隐元所用紫泥大茶壶

图9 《卖茶翁茶器图》中的贮茶罐

但在日本民间,来自中国的紫砂壶价格昂贵,绝大多数普通市民消费不起,便用一个“急烧”砂铫煮水,再用另一个“急烧”充当茶瓶泡茶。但煮水的“急烧”体量大,不适合泡茶用。因此,日本人就开始制作小型的“急烧”,称之为“小砂罐”“小茶瓶”“小瓶”。1878年,爱知县常滑地区制作的“常滑烧”的朱泥茗壶成为茶人新宠。早期的常滑烧朱泥茗壶大多仿制宜兴壶。但由于侧把壶形比较符合日本的煎茶审美意趣,于是“常滑烧”朱泥茗壶开始制作成侧把式壶,以适应日本本土市场需求,称为“急须”。

鲁迅在东京饮茶时发现,“茶壶照例只是急须,与潮人喝功夫茶相仿,泡一壶茶只可二、三人各为一杯罢了”,说明小型的侧把茶壶“急须”在20世纪初已经成为日本煎茶道普遍使用的茶器。

4.茶杯

上田秋成《清风琐言·选器》(1794)说:“茶盏,或云茶杯,是亦以小器为宜。西土明世制造白瓷者宜……或云椀、或云锺、或云瓯,其形仅有少异。以白瓷为贵者,以易候茶之青黄也。”柳下亭岚翠《煎茶早指南》(1802)说:“茶锺虽有样,样形皆以小而内白、高台之高,为持不热也。上述关于煎茶道的文献记载明确提到,茶杯(盏、瓯)以小为宜,并注明产自中国明朝的白瓷小杯为最贵,其内壁白,圈足较高,手持时不烫手。《卖茶翁茶器图》中描绘的茶杯(见次页图10)为内白釉外青花花卉和“寿”字纹的小杯,口平,圆弧腹,圈足较高,显然产自中国,与闽南功夫茶讲求“杯小器精”如出一辙。

图10 《卖茶翁茶器图》中青花茶杯

四、闽南功夫茶与日本煎茶道的文化共通性

由于日本煎茶道的形成与隐元禅师为代表的僧人阶层和闽南籍贸易商人、旅日闽南人有着密切的关联,尽管其在适应日本社会文化的三百年中已形成自身的文化体系,但与闽南功夫茶仍有着许多共性。

从茶器来看,闽南功夫茶中的风炉、茶铫、茶壶、茶杯等“四宝”也是日本煎茶道中的重要茶器具。早期煎茶道的茶器均来自中国,茶铫、茶瓶甚至直接从闽南、潮汕地区输入。这从“急烧”“急须”之名是闽南方言的发音可以看出。煎茶道冲泡法的基本程序与闽南功夫茶多有相同之处。如二者分茶时,都要来回巡杯;闽南功夫茶有用茶壶盖刮去泡沫的仪式,日本煎茶道也有“泡切”仪式,只不过是用茶筅去除泡沫。

此外,闽南功夫茶大雅大俗,既有讲究“雅”的一面,如冲泡功夫茶的八个流程:治器、纳茶、候汤、冲茶、刮沫、淋壶、烫杯、洒茶,艺术性、观赏性较强,更有大众共享“俗”的一面,民间几乎家家客厅都放置有专门的泡茶桌,方便随时自饮待客。煎茶道也有“雅”“俗”之分。“雅”的一面如小笠原流煎茶道的点茶程序包括:备具、温器、涤器、候汤、入茶、冲茶、洗杯、分茶、奉茶等,与功夫茶大同小异。俗的一面即所谓的普通市民的“常茶文化”。日本人把家居餐饮、起居空间称为“茶の间”,家人总在这里喝茶聊天,这与闽南、潮汕等地的民间饮茶习俗如出一辙。

五、结语

综上所述,明代中后期产生于闽南地区的功夫茶文化,在传播影响中国粤东潮汕、中国台湾、东南亚华人华侨聚居区的过程中,也随赴日弘法的隐元禅师传播至日本的僧人阶层,并在从事中日贸易的闽南商人和旅日闽南籍华人华侨的推广下,逐渐被日本商人、常民阶层所接受,从而促成了一种新的茶文化——日本“煎茶道”在江户时代晚期的形成,并延续至今。因此,闽南功夫茶可谓日本煎茶道的重要文化渊源。

中国功夫茶

①阮旻锡(1627—1712),同安人,性嗜茶,幼习茶书,随师在郑成功储贤馆为幕僚,善烹工夫茶,有制茶工艺。曾削发为僧入武夷山,法名释超全,参与武夷岩茶制作技术的研发。清康熙二十九年(1690)返厦门,居夕阳寮,号轮山梦庵,八十余岁卒。