乡村振兴背景下广东翁源县乡村文化记忆表征的激活与重构

2022-07-21张丽娟梁泽宇李癉翰刘晓冰

张丽娟 梁泽宇 李癉翰 刘晓冰

(1.广州华商学院管理学院 广东·广州 511300;2.广州华商学院文学系 广东·广州 511300;3.广州华商学院外语系 广东·广州 511300)

“乡村振兴战略”是习近平总书记在党的十九大报告中提出的重大战略之一,其重点是实现“产业振兴、人才振兴、文化振兴”,而“乡村文化振兴是乡村振兴的铸魂工程”[1]。乡村文化是乡村记忆的载体,是理解乡土人情的入口。乡村文化振兴在乡村振兴战略中具有重要的引领作用和推动作用,而激活、重构和传播乡村文化记忆则成为当下振兴乡村不可或缺的重要因素。

本文以广东省韶关市翁源县为个案,进行了较深入的研析。韶关市翁源县位于粤北地区,拥有丰富的农林资源,气候宜人,有“仙邑”之美誉。翁源是“全国休闲农业与乡村旅游示范县”、“中国三华李之乡”、“中国兰花之乡”、“2018年第28届中国兰博会”主办方。然而,该县面临着传统乡村文化记忆表征的扬弃选择困难、语言文化记忆表征逐渐消失、乡村文化传承主体单一和老化造成的行为文化记忆表征的传承断层、乡村公共文化空间特色不鲜明、在与第三产业文旅业、文创业结合中片面注重经济效益等问题,导致该地乡村文化记忆资源未得到有效挖掘,乡村文化振兴遇到了较大障碍。

一、关于乡村文化记忆表征激活与重构问题

扬·阿斯曼(2015)提出:文化记忆是一种人们的记忆相互沟通、分享交流,最后形成一种被社会所普遍认同,且具有清晰形式和载体的内容。这个过程可以表示为由个人记忆在交流过程中凝聚成社会记忆。吕龙(2018)提出:任何乡村文化记忆刻画了乡村的历史兴衰和时代转折,作为一种无形遗产见证乡村的社会、经济、文化、政治的更替与变迁,承载着历史文化、地方情感和人文关怀[2]。吕龙(2020)提出:乡村文化记忆主要分为体现文化记忆内容的信息层、承载具体活动物质场所的载体层和反映主体活动社会意向的行为层[3]。综上所述,为了便于此次研究,将乡村文化记忆提炼总结为:语言文化记忆、行为文化记忆、文本文化记忆和景观文化记忆4个方面。

乡村文化记忆是乡民们在生产生活中产生的在历史长河沉淀出的道德情感、社会心理、风俗习惯等,具体表现为当地的乡风乡俗。乡村文化记忆的形态表现在物质、宗教、制度和文学等多方面。乡民对自身乡村文化形成认同感的主要途径则通过乡村形象和民俗活动等展现出乡村文化记忆的吸引力、感召力和创造力[4]。

表征,是信息在头脑中的呈现方式,是信息记载或表达的方式,能把某类实体或信息表达清楚的形式化系统和说明该系统如何行使其职能的若干规则。因此,表征是可以指代某项事物的符号或信号[5]。乡村文化记忆表征是在乡村起源、变迁和发展过程中,依托各种地理媒介、符号和载体所涵盖的历史记忆,对乡村空间的田园风光、历史建筑、文化遗产、民风民俗等自然与人文地理要素的历史记忆进行认识、思考和再现。基于文化记忆理论框架,界定乡村文化记忆表征的概念,对于乡村文化记忆的激活与重构具有重要意义[3]。在前文对乡村文化记忆划分为四类的基础上,乡村文化记忆表征分为:语言文化记忆表征、行为文化记忆表征、文本文化记忆表征、景观文化记忆表征。

罗友平(2020)提出:乡村文化记忆对乡村文化振兴的影响有:重构以人才体系为基础的乡村主体,发展乡村特色产业,与现代文化融合发展,重新构建乡村特色教育,重塑现代乡村文化空间共五个方面[6]。

本文认为:对乡村文化记忆的激活,包括了对乡村文化记忆表征(表达和呈现)的过程,也包括了对乡村文化记忆表征进行重构和传播的过程。换言之,激活乡村文化记忆,既包括表达和呈现出原本被人们遗忘的、碎片化的乡村文化记忆,使其呈现在人们视野当中;也包括了利用一定的传播方式和手段,对乡村文化记忆表征进行重构,使乡村文化记忆富有活力,进一步提高村民对乡村文化记忆的集体认同感和荣誉感,助力乡村振兴。

在以往乡村振兴工作开展的过程中,乡村文化记忆这一独特的文化资源并未得到足够挖掘,村民没有意识到自身文化记忆的独特性,无法产生足够的文化认同,难以凝聚精神力量助力乡村发展。如何激活和重构当地乡村文化记忆表征,通过提高村民对自身乡村文化记忆的重视与自信,发挥村民在乡村文化振兴中的主体作用,助力乡村性产业和乡村经济发展,完善乡村振兴战略显得尤为珍贵。

二、翁源县乡村文化记忆表征概况

翁源是一座拥有千年历史的古县,始建于南梁时期,于公元554年设县,是广东省最早设置的16县之一。自东晋起就有客家人陆续南迁,先入江西,再散到赣南、闽西、粤东等地。从族谱的记载来看,翁源当地客家人的各大姓氏大都是宋末明清时期从赣南地区和闽西地区转迁过来,其中大部分是从闽西的上杭直迁翁源(根据《翁源县志》)。它的传统文化形成经历了中原文化、客家文化和瑶文化三者之间的碰撞和交融。由于其地处广东省北部地区的南岭山脉之中,被群山环绕,交通闭塞,因此极少受到外来文化的侵扰,当地便保存了较原始的客家文化传统,其地方文化主要以客家文化为主。

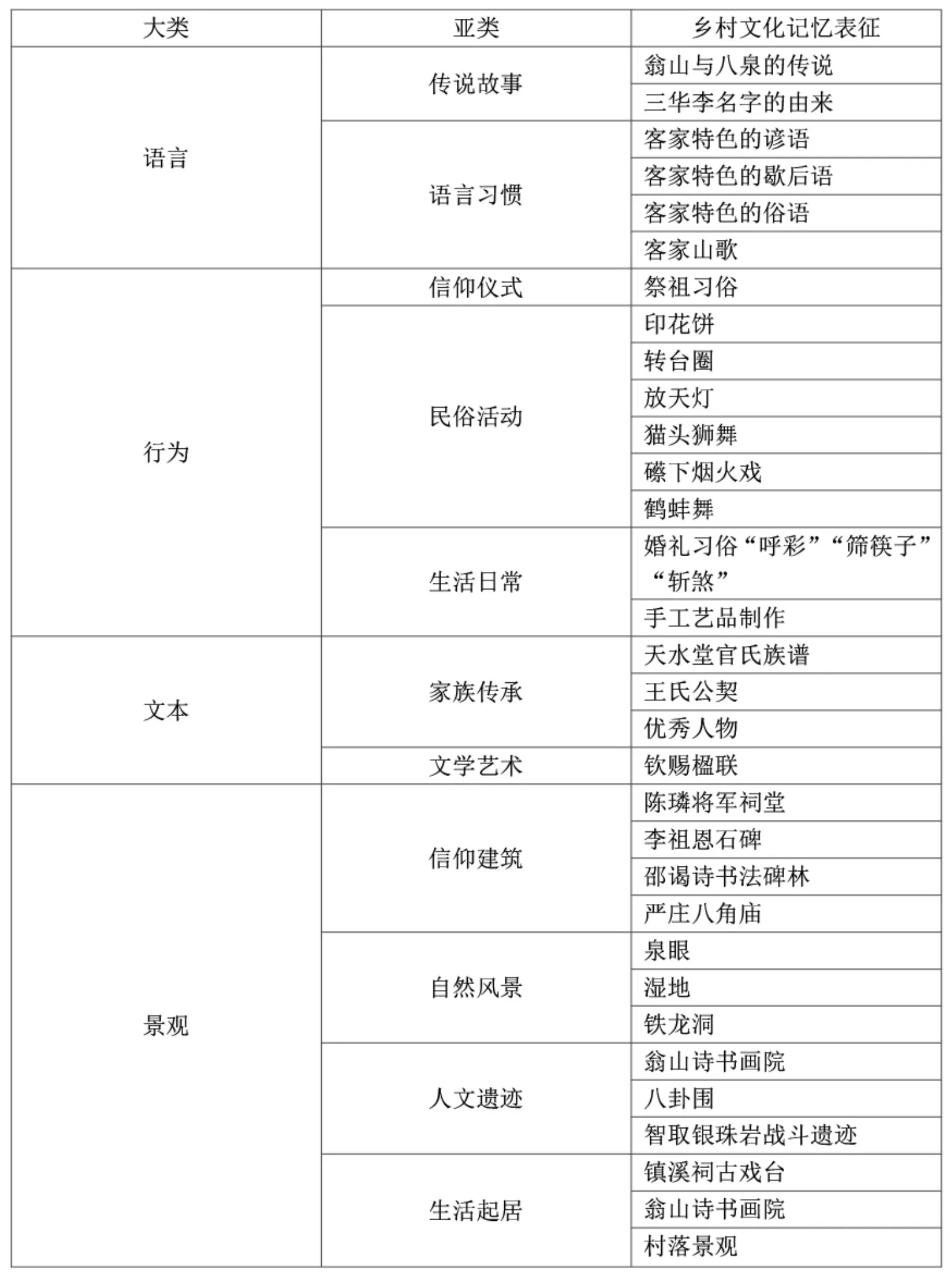

通过采用文献回顾、田野调研、深度访谈等方法,从语言、行为、文本、景观四个大类分别进行搜集和整理,总结出翁源县乡村文化记忆的四类表征如下(表格 1):

翁源县的乡村文化记忆表征保留了较为原始传统的客家文化特色,形成了以客家文化为主流的地方乡村文化。例如翁城猫头狮舞和礤下烟火戏。其中,翁城猫头狮舞是民间传统艺术的稀有种类,多应用于祈祷风调雨顺、招财进宝等,它源自清朝康熙年间。猫头狮艺的祖师爷——肖显聪,在观察猫戏鼠时悟出。他将“猫”态与“狮”态结合成舞蹈,将平常醒狮头加以改进,成为猫头型,额角和眼睛不怒而威,形态上更为机灵威猛。礤下烟火戏相传为礤下铺师爷何振仁于清朝同治年间始创。它是一种通过火药燃烧时与牵引绳产生的动力来调控木偶进行表演的杂技乔装戏。该戏于2009年被列入韶关市第二批非物质文化遗产项目名录。

房形怪异、历史悠久的八卦围是客家人迁徙历史的见证;猫头狮艺祖师爷通过观察生活中不起眼的猫戏鼠创作的猫头狮舞与烟花匠人一生苦守创作出的礤下烟火戏,是客家人富有创造力的有力证明。一个个优秀人物故事和书画大家刘国玉先生自筹创建的诗书画院体现了客家人耕读传家的核心价值观——以耕作糊口,读圣贤书而知礼仪;黄花岗七十二烈士之一李祖恩的石碑及智取银珠岩的战斗遗迹是客家人努力拼搏舍生取义精神的体现。客家人所创作的文化是翁源县文化的主体,本质上翁源文化就是客家文化。

搜集、整理和提炼该县乡村文化记忆表征的过程,本身是发现该县乡村文化特色和亮点的过程,同时也是发现该县在乡村文化记忆开发和保护中的问题和不足的过程。因此,通过提炼和总结出当地最具有特色和亮点的乡村文化记忆表征后,本文将会探讨在乡村文化振兴背景下,该县乡村文化记忆激活与重构的障碍,探析当地在乡村文化记忆开发和保护中的问题和不足。

表1 广东韶关市翁源县的乡村文化记忆表征

三、翁源县乡村文化记忆表征激活与重构的障碍

乡村文化记忆表征激活与重构的根本目的是实现乡村文化振兴。乡村文化记忆在时空的更迭中实现了属于当地人的文化记忆的续存和共享。伴随着乡村振兴战略的实施,乡村文化记忆的保护和开发进入新的纪元,在这个过程中,乡村文化记忆表征的激活和重构是必不可少的环节。该县乡村文化记忆表征激活与重构的障碍如下:

(一)传统乡村文化记忆表征的扬弃选择艰难

乡村文化包罗万象,以当代的价值标准来对其进行衡量自然就有了优秀与糟粕之分。在与该县村民访谈的过程中,谈及“腐朽文化”这一话题时,多位村民提到重男轻女思想。从客家发展历史来看,重男亲友的乡村文化记忆有其存续下来的合理性:客家人在迁徙过程中时常会与当地人发生矛盾和纠纷(从客家围屋的造型类似堡垒的外形与注重防御性的特点便能体验出客家人时常做好防御的戒备心理),而男性则成了随时应对可能产生武力斗争的主力军,承担起保护家族的使命。因此该县的重男轻女思想会更加严重也就有了历史存在的“合理性”。在访谈当地“00后”大学生时,他们认为老一辈深受客家文化中耕读传书思想及朴实文化精神的影响,严重缺乏冒险精神,在后代选择专业及就业的认知上,认为教师、医生及公务员等稳定职业高于一切。除此以外,受节俭思想的影响,当地老人宁愿硬挺也不肯花钱看病,认为少花钱才是好,但是受一些迷信思想的影响,当地葬礼上要多花钱进行风光大葬的习俗与前者形成了截然相反的对比。上述凡此种种,都体现了当地乡村文化记忆的扬与弃的选择艰难性和本土适应性。如果不能与时俱进地对当地乡村文化记忆进行合理地舍弃和保留,将会制约当地乡村文化的振兴和发展。

(二)语言文化记忆表征逐渐消失

晚唐诗人司空图有诗道:“逢人渐觉乡音异,却恨莺声似故山”。方言,总能迅速勾起人们对故乡的思念。在本次访谈过程中,当地长辈多次提及现在的小孩子越来越不爱说客家话的现象。而当地年轻一辈则认为客家话的使用使他们在对外交流时存在着较大的交流障碍,只能经常使用普通话,因此不讲客家话已经形成习惯。该县年轻一代不讲客家话的现象已经越来越明显。将来这些老一辈的过世意味着当地的方言也将消失,随着老人一起“死”去。方言是民族文化的载体,当地方言的消失也会带着客家俗语、歇后语、山歌等语言文化记忆表征一起消失。

(三)文化传承主体单一和老化造成的行为文化记忆表征的传承断层

各种各样行为记忆表征逐渐消失的问题成为当地较为严重的问题。乡村文化记忆表征激活与重构的主角应该是当地人。他们对乡村文化记忆传承的态度是激活与重构乡村文化记忆表征的动力和源泉。但随着当地青壮年普遍外流,村中留下的只有老人和小孩;多年在外打工谋生谋业的年轻人习惯于待在城市生活工作,不愿意传承当地手艺。当地乡村文化记忆传承的“骨干力量”不断老化,乡村文化记忆传承的新鲜血液未能及时补给,文化传承主体的单一和老化造成当地行为文化记忆表征传承上出现了问题。当地老人虽然对当地的乡村文化记忆深刻,但是因对新事物的接受程度不够,与时俱进的学习能力弱化,无法实现当地乡村文化记忆表征与市场的巧妙对接,当地乡村文化记忆就无法更好的重构和传播出去。

(四)乡村公共文化空间特色不鲜明

乡村公共文化空间是乡村文化记忆的主要载体。政府主导着基层乡村文化设施的建设。政府为了快速实现乡村文化输出,强调速度的同时忽视了内涵质量式发展。该县的乡村公共文化空间没有特色,同质化现象较为严重。在乡村公共文化建设过程中,应该充分激活与重构当地的各类乡村文化记忆表征的特色和亮点,构建出典型的乡村公共文化空间。花大量精力建设出没有特色、无法得到当地人对乡村文化记忆的集体认同、不足以承载起当地乡村文化记忆的乡村文化空间,乡村文化记忆表征将难以依托空间载体激活与重构。

(五)在与第三产业文旅业、文创业结合中片面注重经济效益

乡村文化旅游热潮带来乡村经济结构的快速转变,仅仅靠土地种植获得收入的时代逐渐成为过去,乡村经济的结构趋于多元多样化。然而当地村民对经济利益过分追逐,他们对当地乡村文化记忆表征的保护出现了逐利的态势,对那些收益高的乡村文化记忆表征进行大量宣传,对那些收益低的乡村文化记忆表征无人问津,一些乡村文化记忆表征最终难逃消失的结局。诸多受访者有提及:当地政府在乡村建设过程中,往往将资金投入见效快的设施和产业项目中,对思想教育、文化建设等见效较慢的项目则不加重视,缺乏长远规划和战略远光。

四、翁源县乡村文化记忆表征激活与重构的对策

在乡村文化振兴的背景下,如何激活与重构该县的乡村文化记忆表征,进而加深当地人,尤其是断层的年轻一代人的乡村文化记忆,增强他们对当地乡村文化的认同感,使之在乡村文化传播过程中,更好地传承、保护和发展当地乡村文化,实现乡村文化和经济振兴愈显重要。针对上述问题,激活与重构该县乡村文化记忆表征的对策如下:

(一)解构与扬弃部分乡村文化记忆表征

该县乡村文化记忆中价值衰落和落后愚昧的部分有其历史必然性的一面,但也需意识到,乡村文化记忆一旦被严重破坏,会为社会秩序带来一定的弊端。因此,在激活与重构乡村文化记忆表征时,既需要积极弘扬和保护优秀的乡村文化记忆表征,也要将落后的乡村文化记忆表征解构,并通过重构赋予其新的积极的内涵,对无法重构的部分进行舍弃[7]。

(二)积极利用新媒体宣传优秀乡村文化记忆表征,增强文化认同感

传统的乡村文化记忆传播方式有人际传播、大众传播、自我传播和组织传播四种方式。不同方式的选择会受乡村公共空间的不同情况制约影响[1]。其中,绝大部分的行为文化记忆表征和语言文化记忆表征都依靠人际传播这一途径,即口口相传模式。而在目前乡村文化记忆表征的传承主体单一性和老年化的情况下,引入新媒体是一条可行之路。积极利用抖音等新媒体平台,通过拍摄短视频和直播的方式,对该县乡村文化记忆表征的行为文化记忆表征、语言文化记忆表征等各方面进行记录以增强当地乡村文化记忆传播的影响力,在增加流量提高当地经济收益的同时,才可以让越来越多的年轻人留在乡村,为振兴乡村经济和乡村文化贡献力量。反过来,只有人们尤其是年轻一辈对当地乡村文化记忆有足够认同感和自豪感的情况下,越来越多的年轻人才会融入保护与传承当地乡村文化记忆表征的工作中。

(三)依托文旅融合,强化乡村空间与乡村文化记忆表征的联系

1.对于资源空间相对固定,形态、结构和功能的作用或变或不变的乡村文化记忆表征,如信仰类和生活起居类中的祠堂、村落等,以及文学类文化记忆表征中的诗词等,将其依托于传统村落的保护式传承进行原址保护或必要修复,丰富文化要素的展示和复现[1]。

2.对于具有一定功能象征类空间文化记忆表征,如石碑、寺庙、书院等,可以以现有的载体为基础,通过旅游解说、影像记载等方式传承保护。

3.对于行为文化记忆表征和文本记忆表征可以利用乡村旅游,依托于前两类空间将乡村文化记忆表征激活。

(四)政府完善相关政策提高保护力度

政府缺乏对乡村文化记忆的整体发展规划,忽略对乡村文化记忆表征进行系统性的保护,导致该县乡村文化记忆表征的保护与传承无法实质落实。乡村文化记忆工程,是一项复杂的系统工程,政府作为乡村文化记忆表征保护的主导者,应该重点做到:

1.加快完善相关政策,建立长效机制。成立专家咨询小组,聘请顾问,充分听取意见做出长效规划,并定期检查项目推进程度。

2.结合实际,先急后缓,先保护即将消失的有重大价值的乡村文化记忆表征,再维护紧急程度较小的乡村文化记忆表征。

3.加强人才队伍建设。一方面通过建立专家库加强对理论和政策的研究,另一方面加强工作人员的培训力度,提高思想,三是抽调相关专业领域的精英人员,以补充人手。

结 语

乡村文化振兴的过程是激活和重构乡村文化记忆及其表征的过程。乡村文化记忆是村落起源、变迁和发展过程中依托各种地理媒介、符号和载体所涵盖的记忆。激活和重构乡村文化记忆及表征无疑是促进乡村文化记忆传播并促使其更好传承下去的重要途径。本文对翁源县乡村文化记忆表征进行搜集、归类和整合的过程是激活当地乡村文化记忆的过程,提出的解构与扬弃部分乡村文化记忆表征、积极利用新媒体宣传优秀乡村文化记忆表征,增强文化认同感等对策是重构当地乡村文化记忆的过程。选取翁源县个案,针对该县乡村文化记忆表征激活与重构的问题,从乡村文化振兴和乡村文化传播的角度提出具有针对性的对策,以期为乡村文化记忆在乡村振兴运用中的一般规律提供一定的借鉴和参考。