小周末潮味浓

2022-05-24陈思蒙

陈思蒙

飲食的口味是最直接的乡愁,人散天涯,想起故乡那一口酸甜苦辣,哪怕只是咽下口水,也仿佛止住了思乡的疼。在潮汕,多少人因这一口浓浓的潮味而不舍得离开,带几分骄傲,这鲜爽的潮汕味道并着清芬的工夫茶勾勒出当地人缓和温好的日常,也牵连起外地人跃跃欲试的艳羡。

落地潮州,忙不迭就凭当地朋友的推荐,在古城中按图索骥起美味来。探入谜语般的深巷,转过陷阱样的路口,迷失在一座有400多年历史的古庵面前,无奈只得向路过的居民求助。料到了阿姨不说普通话,没想到光听也不通,面对面拿手机打字,阿姨登时热情带路——原来这一碗诱人的猪杂汤竟藏在这样GPS也难定位的地方,非人力“导航”不可。但当那一口鲜美的猪杂入口,再来一块咸甜混融的猪肠胀糯米,油润的幸福感让我们可以“同意”店家选址的隐秘和下午2:30才营业的傲娇,嗯,只要能吃到,怎样都可以。

潮汕三市,正餐的精致考究在汕头最风光;潮州古城幽幽,一路逛一路任性小吃最幸福。而要说到这些潮汕味道的“定魂剂”,我们还得驱车到隶属揭阳市的普宁。领路者建哥先不急着带我们直接去找豆酱,这位自号镌味人的“美味猎手”向来以最灵敏的嗅觉和近乎艺匠的镌刻之心来寻找和对待食材。但对他来说,要让我们这些外来者懂得那一口潮汕滋味,还得先了解原始、淳朴、鲜活的潮汕传统生活。

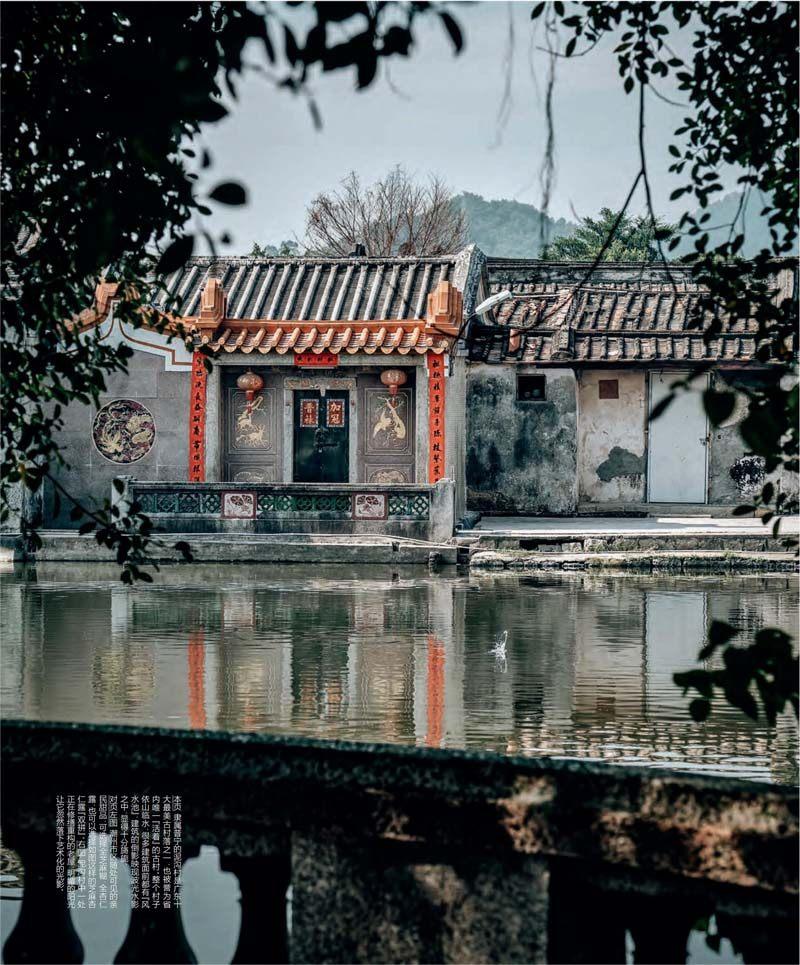

牌坊上写着三个大字:泥沟村。虽然名字质朴,也掩不住它作为广东省内唯一“活着”的古村落那股经过了时间淘沙的气定神闲。村子依山临水,地势走向有“节节开花”的美意,是处风水宝地。堪舆之术我们虽不懂,但作为一个河渠纵横、池塘棋布的天然水寨,整个村子的自然聚落状态的确令人见之心喜。

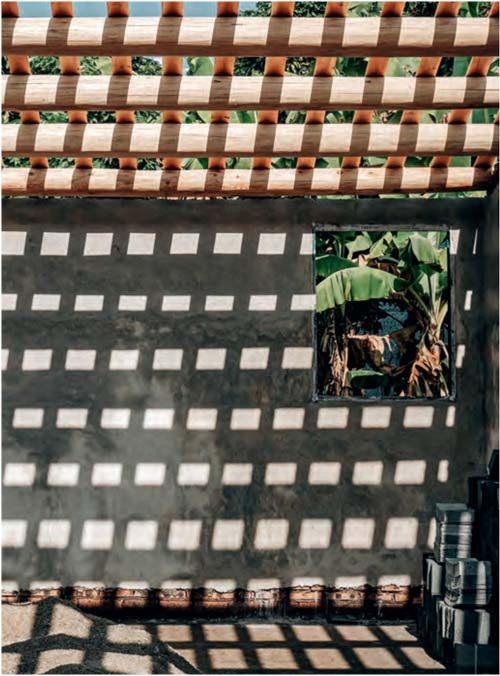

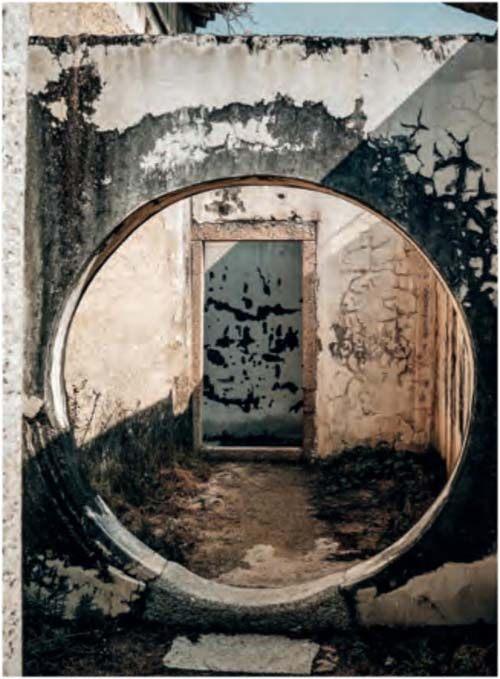

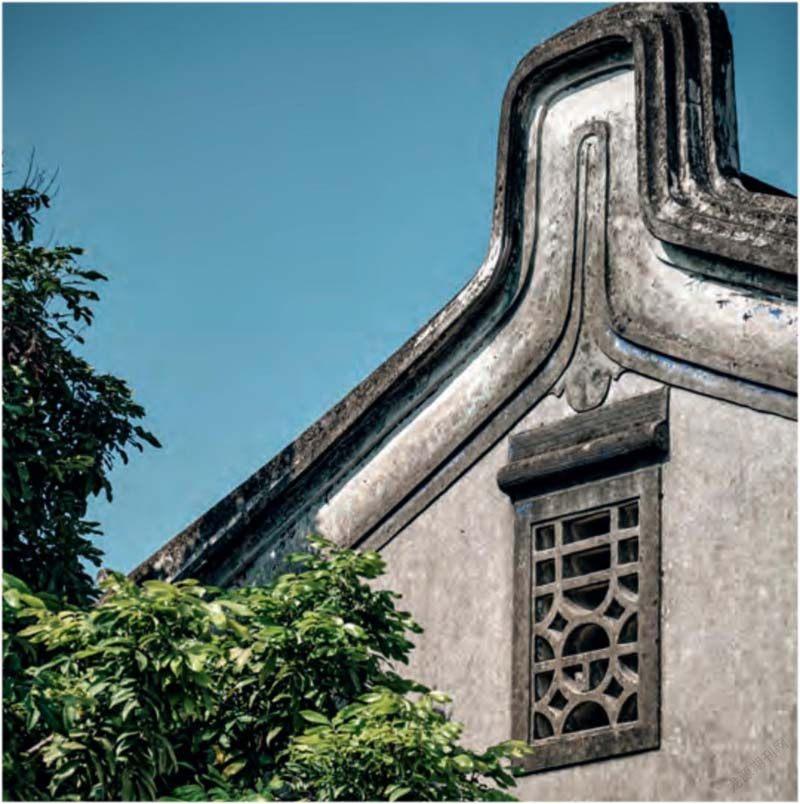

透亮的日光与温和的风摩挲着村落里上千座民居、14座碉楼、2座明代古墓,还有不胜数的古庙、古井、祠堂、牌坊……自明永乐元年(1403年),福建漳州人张翠峰南下潮州府,选择在此开基创业,泥沟村置寨至今已有600多年。但数百年来,村里这具有典型潮汕味道的灰瓦古民居只是依次序整齐地增加,其形制、格局和风格却几乎没什么变化。只有民居窗洞上的“设计”,有“喜喜”、有“寿”,代表的都是代代潮汕人最朴素真挚的愿想。建筑未变,心愿也未变,时间带给这个村子的,似乎真是我们常说的“光阴”:是一种明暗对比之下的空间感,日出而作、日落而息,村子永不衰老。

忽而水鸟惊起大宅前风水池里的涟漪,一队刚放学的男孩女孩骑着自行车嘻嘻哈哈地经过。宅中隐约有老人咳嗽、婴孩啼哭,倒是门前的老黄狗懒洋洋在微热的日头下睡去了。建哥领我们绕过这些整齐排列的贝灰三合土结构建筑,热络为我们讲解潮汕地区常见的民居格局:所谓“下山虎”式,只得一厅两房,天井两侧带厢房,约略近似三合院;而“四点金”则由相向的两个一厅二房结构组成,中间隔着天井,形制更接近四合院。绕过一圈,静美的村落好像什么都没变过,还是自在过着自己的日子,但又好像悄悄在变化着什么,譬如宅基地上的老房子重漆了木梁,落下满屋格栅光影,会带来一点新消息吗?我们小心翼翼地期待。

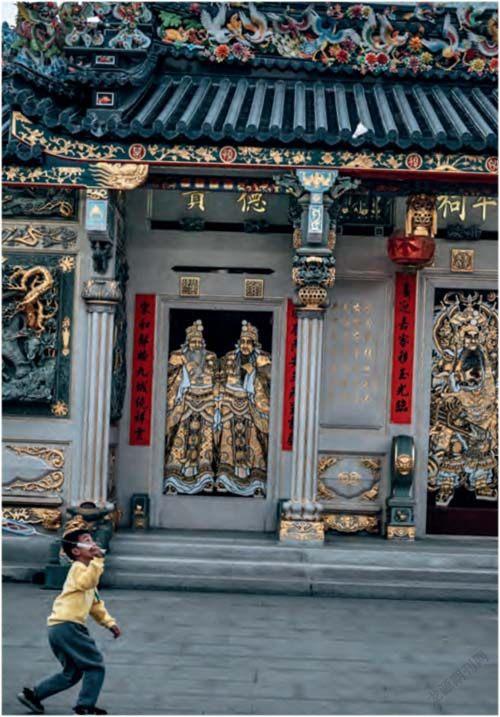

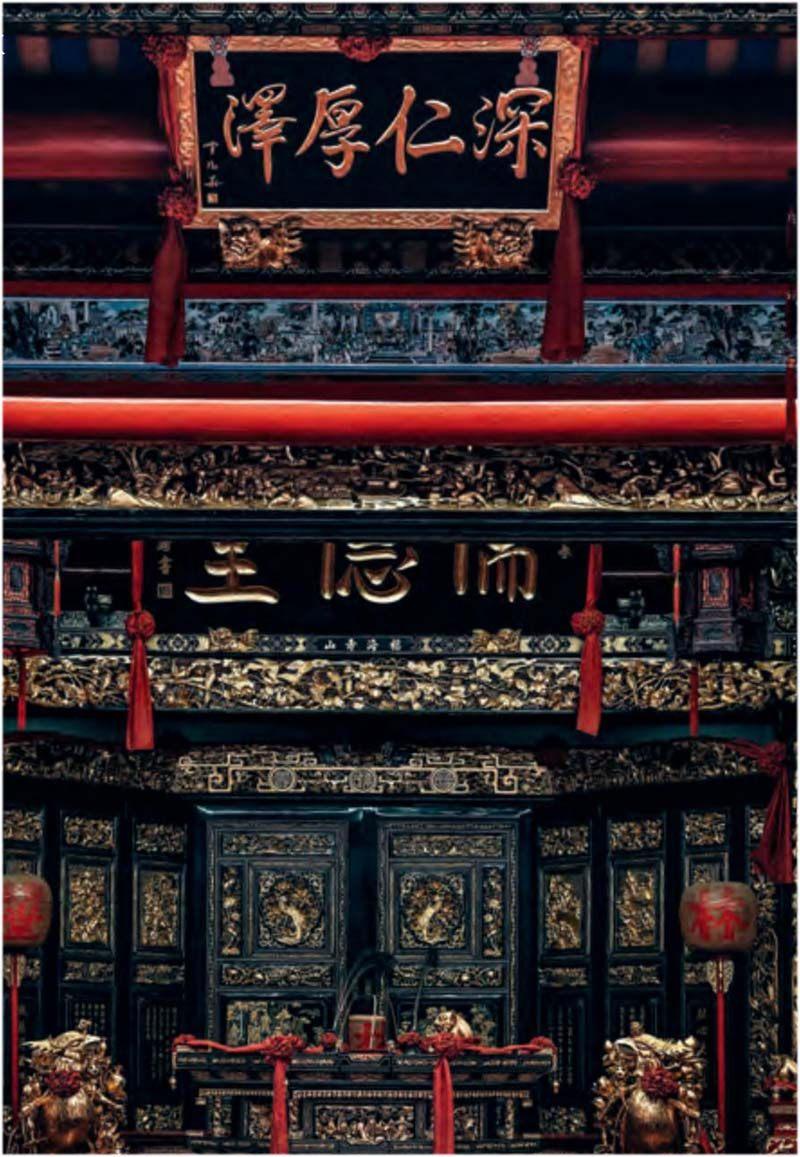

但只消开车20分钟,我们回到普宁市区,辉煌的林氏生祠带给我们的又是另一重震撼。所谓生祠,顾名思义,其纪念的人尚健在,它的建立通常是为表达孝道或感恩,亦有同族宗亲咸来聚首的归属意义。作为古代信仰民俗,立生祠的习俗大致起源于汉代。而揭阳地区的生祠文化则大致产生于明代中期。据史料记载,揭阳在明清时期先后建造了十多座生祠,多数为公立,少数由所在村落族姓私家建造,以祀其父祖或族外恩人,它们也成为揭阳地方传统文化拼图中的重要一块。而眼前的这座现代生祠,其主人为本地的著名企业家,祠堂内雕梁画栋、金漆粉饰,好不光耀。在潮汕地区最显工夫的金漆木雕、嵌瓷艺术,还有专门请来福建的工匠团队创作的石雕作品,惟妙惟肖,为我们呈现了一场小型的民俗文化博览会。层层描金的匾额、对联上题写的则是以地缘、血缘为纽带的潮汕宗族传统的那根红线。与其说它是一座彰显实力、为个人祝祷的祠堂,不如说它是一座为所有林氏宗亲提供团聚“光源”的灯塔:在千里万里、世界各地的宗亲心里,留一处总可以回来、总可以相聚的归属地。这是潮汕人的信念,也是潮汕人的坚持。

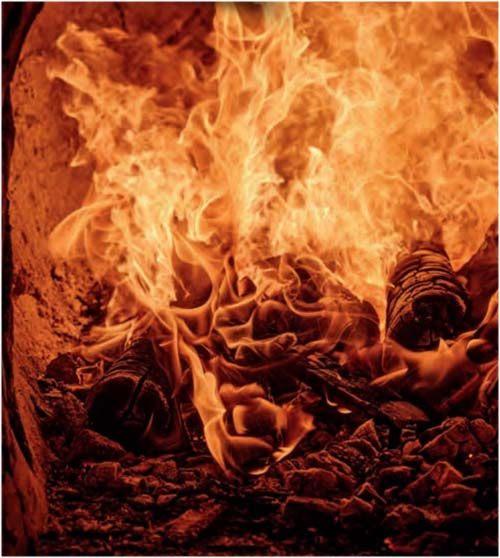

饱尝了普宁的人文自然之美,我们终于跟着建哥、寻着咸香,一路驱车来到了普宁市洪阳镇鸣岗村一处隐秘的制酱作坊。工坊拙朴,晒得黝黑的一家人忙进忙出,今日午后是要升灶做柴火豆酱了。很难想象,能得到“镌味人”那挑剔味蕾首肯的豆酱竟然出自于此。

老板一家姓方,接续两代人与豆子打交道,背膀上的肌肉线条静默地道明此项劳动的体力需求,真让人信任他们制出的豆酱一定足够诚恳。说起普宁豆酱,本地人都会说一句:那是潮菜的魂!潮汕美食向来注重选材、烹饪有度,于清中求鲜、淡里寻美,而色泽金黄亮丽的普宁豆酱则从视觉、嗅觉、味觉上,都以一种鲜甜之姿令潮汕人的味蕾心甘情愿为它拜倒。1563年普宁置县,“普宁豆酱”的名称即见于记录。潮汕地区本不出产黄豆,这种美味的豆子随着中原移民迁移至此,竟在这温暖潮湿的南国开出了一朵精彩的奇葩。

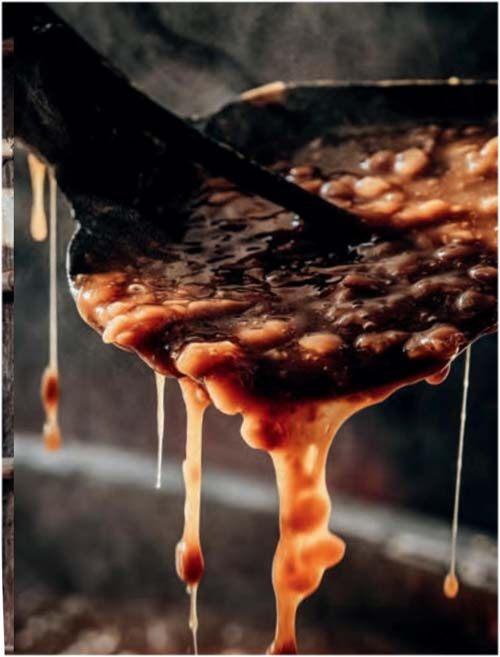

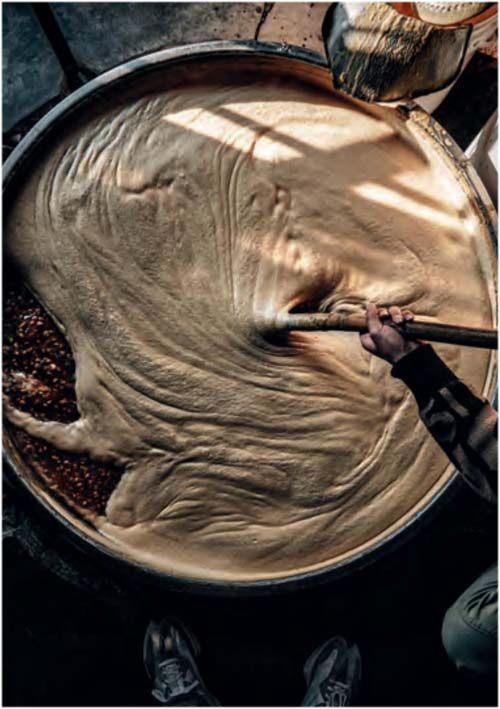

“普寧豆酱的好滋味是每个环节的叠加。从选豆、发酵,到晒制、熬煮,不能有一丝懈怠。”建哥又露出自己那如在美食深山中雕木刻石的认真表情,“其关键就在于日晒时间要足够长。晒得越长,豆酱越香,潮汕的美食都是要经过久长考验的!”它们都饱含时间。但最让他醉心的环节,还在于柴火熬制,他甚至还为此过程拍了一部小纪录片。对他来说,每一次开灶、升火、熬煮、出酱,数小时的过程就像某种仪式般具有激动人心的能量。“在电气加热的年代,坚持柴火熬制的工坊越来越少,近乎于无。方家熬煮一锅豆酱的时间,比其他用电或气的豆酱厂要长得多。”譬如用气煮好一锅1000斤的豆酱只需10分钟,而用柴火熬制一锅800斤的豆酱要2小时。“但用柴火烧的锅受热更均匀,熬煮出的豆酱香味也更浓郁,颜色自然金赤,还带着特别的烟熏感……”他说着说着自己也沉醉起来,仿佛那一味鲜香已经在大家口腔中传递开来“,这不单单是一种怀旧,对于美食而言,坚持手工和传统绝对是有其具体意义的。”

说话的当下,方家父子已经齐上阵,添柴加火,持如锄头一般的长铲在硕大的锅中不停搅拌。身材高瘦的儿子与体形敦实的父亲一边要照顾好豆酱不停地搅动,一边要看顾上灶内柴火持续热旺,体力、眼力、精力,一点不容闪失。联想起这里大半年需要经历的高温天气,再叠加上柴火带来的扑面热情,光是想象都足够我们汗流浃背了。可真正投入在劳作中的人,却无暇顾及这些,真真是最朴素的动人场面。

一眨眼2个小时倏然而过,父子俩再次依凭最简朴的木槽板,将熬煮好的豆酱从锅中“倒”出降温。登时,醇郁的酱香充盈满室,有种热腾腾的踏实的幸福感。沾一点在手指上,舔一口,咸度与鲜度比例完美,带着温柔的鲜甜,让人嘴软也心软。更别说一想起用它来做豆酱焗蟹、豆酱炒春菜、豆酱蘸白切鸡……我们又悄悄咽了口口水。这样的豆酱装进小瓶中,一瓶人民币8元。本地乡民早早知道今天熬酱,都围拢过来,拎上自家瓶子,顺便打几两酱油回去。据说若不是在现场,这样的豆酱根本没机会走到我们这些外来者的餐桌上。“连本地人都不够分呢!”

一贯热衷进行美食“科学实验”的建哥最近偏爱用这豆酱煮白萝卜汤,鲜甜对鲜甜,豆酱即可替代盐。作为普宁人,他对这一口豆酱的记忆自然又真切:“小时候最喜欢早晨喝粥时,有妈妈现切的姜丝,再拌点普宁豆酱,开胃又提神。如果夹多一点入口,仿佛有一股洪荒之力打通了我的任督二脉!”他的兴奋混合着美好的童年记忆,也是这一口潮汕味道的舌尖传承。“普宁豆酱在我们出生之前老早就存在了,豆酱与姜的组合也老早就有了,这种滋味从祖父母传给父母,刻在他们心里,又自然地走进我们心里,传递不知不觉地就发生了。”

本以为将以此酱香作为这个周末小旅行结尾的我们又大错特错了。走出制酱工坊,在乡村土道上前行数分钟,建哥突然拐进一个大丛灌木掩映的缺口,不见了。我们赶紧跟上,忽而画风突变:仙花摇红、异香蒸腾,一片野树林里藏着一家聊斋似的食摊。没有招牌,没有围挡,只有几个散落的小桌凳,也只供应一种吃食——炸豆腐。哈,出产豆酱的地方,当然少不了豆腐,只是如此外酥里嫩、柔滑清甜天花板级别的炸豆腐,还是在入口那一秒钟就让人幸福得要落泪。而能见证这些的,只有面前这片尚未挂果的荔枝林:遮天蔽日,青翠满目,好风如水。我们看得怔怔,也吃得怔怔,就像迷路的武陵人和梦里的南柯太守。我们也知道,这般的“下午茶”必定是一期一会,走出这片林子就再找不回来的了。但真正能让生命丰美的,又偏偏就是这些如梦似幻的前尘影事:古城午后的小吃、香火缭绕的古村、宗室来归的祠堂、传统飘香的豆酱……周末总会结束,旅行亦有归程,但这一口甘美醇香的潮汕滋味却将留在记忆里永远让人惦念。