“太极”义演变视域中的张栻太极观

2022-05-03陈仁仁

陈仁仁

“太极”这一概念在先秦文献中仅两见。一处在《易传·系辞上》:“易有大(太)极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦,八卦定吉凶,吉凶生大业。”一处在《庄子·大宗师》:“夫道,有情有信,无为无形;可传而不可受,可得而不可见;自本自根,未有天地,自古以固存;神鬼神帝,生天生地;在太极之先而不为高,在六极之下而不为深,先天地生而不为久,长于上古而不为老。”从与“在六极之下”相对,以及“高”“深”的维度看,《庄子》中的“太极”应该是一个空间上的概念。而且这一概念在这里很平常,并不构成庄子思想的重要和核心范畴,在后来的庄学史上亦复如此。而《易传》中的“太极”概念则是一个重要范畴,因为它与《易》的基本构成——两仪、四象、八卦,密切相关。但在《易传》编撰的时代,它未必是一个核心范畴,因为它仅此一见,未见反复讨论。当然,在后来的易学史和哲学史上,它毫无疑问是一个非常重要而且有着核心地位的范畴。汉唐时期诠释“太极”的主流观念是宇宙演化意义上的“元气”论。到了宋代尤其是南宋,对“太极”的诠释有了一个根本性的转变,即从形而上的义理和本体上诠释“太极”。太极“气”论逐渐被消解。在这个过程中,湖湘学派代表人物张栻的观点比较有代表性,其学说是促使太极“气”论消解,进而向程朱理学太极“理”论转变的中间环节。

一、“易有大(太)极”章的诠释及“太极”内涵问题的提出

张岱年先生曾经将易学史上诠释“易有大(太)极”章的观点概括为四种:“第一,天地起源说,以郑玄、虞翻为代表。第二,画卦说,以朱熹为代表。第三,揲蓍说,以胡渭、李塨为代表。第四,大中说,以焦循为代表。”(1)张岱年:《论易大传的著作年代与哲学思想》,载黄寿祺、张善文编:《周易研究论文集》第一辑,北京师范大学出版社,1987年。这是张岱年先生在《论易大传的著作年代与哲学思想》中概括出来的说法。此文撰于1979年1月,发表于1981年《中国哲学》第一辑。后来在《中国古典哲学概念范畴要论》一书中,张岱年先生也论及“太极”概念的源流,但没有提焦循的“大中说”。张岱年先生对焦循说持完全否定的态度,称其为“支离不切”(2)张岱年:《论易大传的著作年代与哲学思想》,载黄寿祺、张善文编:《周易研究论文集》第一辑,北京师范大学出版社,1987年。。该书虽不谈焦循,但更多地涉及了先秦道家庄子、晋韩康伯、南朝梁武帝、唐孔颖达、北宋周敦颐和张载、明王廷相等人的“太极”说,亦不限于对“易有太极”章的诠释。在综述易学史和哲学史上诸家的“太极”说之后,关于“太极”的内涵即“太极”的实际所指,张岱年先生做了非常明确的概括:“汉儒及张载、王廷相以为指气而言,朱熹及其弟子以为指理而言。这反映了两种基本观点的对立。”(3)张岱年:《中国古典哲学概念范畴要论》,中国社会科学出版社,1987年,第53页,第53页。张先生的概括抓住了易学史上有关“太极”内涵的两种重要观点,不过,张先生完全没有注意到以胡宏和张栻为代表的湖湘学派以“函三为一”“中道”“性”解“太极”的观点,也没有揭示出有一个由太极“气”论向太极“理”论转变的过程。而这个过程在张栻的太极观中有丰富的表现。

二、先秦“太极”本义

先秦时期“太极”的本义是什么?张岱年先生明确反对朱熹的“画卦说”和李塨的“揲蓍说”,主张“还应承认汉儒旧说”(4)张岱年:《中国古典哲学概念范畴要论》,中国社会科学出版社,1987年,第53页,第53页。。所谓“汉儒旧说”即以“气”论“太极”。张先生认为“太极”的本义应该是“气”。实际上,该观点在《易传》中是找不到明确根据的。《易传》“气”字六见,除了《咸卦·彖传》谈到刚柔二气交感,以及《乾卦·文言》谈到“阳气潜藏”有可能与“两仪”二气相关,其他四处完全无关。即使这两处与“两仪”二气相关,其与“太极”的关系依然是不明确的。《庄子》中有“通天下一气”的观念,但是它与《大宗师》中的“太极”是否相关,同样是不明确的。所以说,以“气”论“太极”恐怕在先秦并非“太极”的本义。

关于先秦时期“太极”的本义,如果从《庄子·大宗师》出现的“太极”观念出发来思考,也许能得到一些线索。《庄子》中的“太极”观念有一点是比较明确的,它是一个空间上的概念。它可能就是下文的“六极”,“六极”往上的至极处为“太极”。六极,即六合,上下四方,也就是天地之间。《系辞上》有言:“天地设位,而易行乎其中矣。”意思是,天在上,地在下,天地定位之后,万物的变易都在天地之间展开,充满着整个空间,大概这就是“易有太极”的本义。吴昌莹《经词衍释》卷三:“有,犹为也,于也。”如《易》中“利有攸往”即“利于所往”。所以,“易有太极”即“易于太极”,即万物的“变化”(“易”)存在或充满于(“有”)整个天地六合之间(“太极”)。“是生两仪”的“是”不是指“太极”而是指“易有太极”,即“易行乎天地之中”而产生了“两仪”。这里的“是”是发语辞,无实义,类似于《系辞》“是兴神物以前民用”的“是”字。刘淇《助字辨略》卷三即谓“此是字,发语辞,犹云爰也”。再者,“易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦”,我们看这个表述,从下文两仪及四象因上下相接之序而重复来看,若是“太极”生“两仪”,那么“太极”也应该重复一次,作“易有太极,太极生两仪”。所以,以“是”指“太极”不大合乎此句的句式。如果以“是”指“太极”,“是生两仪”也不是指“太极”生“两仪”,而是“在太极”的空间里生“两仪”。“太极”不是“生”的主体,而是“生”的场所。生“两仪”的主体是“易”之“变易”,是“变易”产生了阴阳。那么,“易有太极,是生两仪”的意思应该是,因为天地之间充满着变易,于是产生了阴阳。如果天地之间是铁板一块,完全是静止的,没有变易,当然谈不上产生任何事物。

那么,“易有太极”章到底是指什么的产生过程?若说是气化的过程,恐怕证据并不明确。也许,被张岱年先生否定的朱熹和李塨之说更接近本义。

朱熹《周易本义》说:“一每生二,自然之理也。易者,阴阳之变。太极者,其理也。两仪者,始为一画以分阴阳。四象者,次为二画以分太少。八卦者,次为三画,而三才之象始备。此数言者,实圣人作《易》自然之次第,有不假丝毫智力而成者。画卦揲蓍,其序皆然。”(5)萧汉明:《周易本义导读》,齐鲁书社,2003年,第242页。实际上这也是邵雍的“加一倍法”。朱子《周易本义》卷首《伏羲先天八卦次序》引邵子云:“一分为二,二分为四,四分为八也。”这是说由“太极”一分为二、二分为四、四分为八而画出八卦来。李塨批评朱熹这种画卦法说:“庖牺始作八卦,是《易》自作卦起,未闻始作太极也。且作卦奇偶画也,太极图圈非画矣。……成象之谓《乾》,则先画《乾》,效法之谓《坤》,则次画《坤》。皆三画卦,以象三才,未闻有一画两画止而谓之阳仪阴仪、太阳少阴、少阳太阴者。”(《周易传注》)李塨认为“易有太极”四句是讲揲蓍次序的。他说:“易,变也,然必有不变者而变者以生。崔憬曰:五十有一不用,太极也,不变者也。有太极之一,乃可用四十九策,分而为二,有奇有偶也。”胡渭《易图明辨》引李塨《与毛太史讯易书》说:“太极者,大衍之舍一不用者也。两仪者,分而为二以象两也。四象者,揲之以四以象四时也。”胡氏又参酌李氏之说提出自己的解释,他说:“所谓太极者,一而已矣。命筮之初,奇偶未形,即是太极。”

朱熹关于“易有太极”章到底所指为何的观点,不能将其仅仅概括为“画卦说”,而应该概括为“画卦揲蓍说”,因为他把与“易有太极”章类似的“四营而成易”章就解为揲蓍之法。因而“易有太极”章所谈的既可以说是画卦的过程,也可以说是揲蓍的过程,即朱子所谓“画卦揲蓍,其序皆然”。这颇能给我们以启发。李塨批评了朱熹的“画卦说”,认为包牺氏是直接画的“八卦”,而不是一画一画地添出来的。实际上,《系辞下》“包牺氏画卦”章,也只是说包牺氏通过仰观俯察画卦,并没有说画卦的具体过程,因而也不能否定他画卦的过程就一定是直接把三画卦画出来,而绝非朱熹描写的那样,是一画一画添成的。

任继愈先生认为:“郑玄、虞翻的天地起源说,解释了这段话实际所指的内容,朱熹、胡渭、李塨的画卦说和揲蓍说,解释了这段话所依据的筮占的形式。”(6)任继愈主编:《中国哲学发展史(先秦)》,人民出版社,1983年,第629页。任先生与张岱年先生一样是认同汉儒天地起源说的,认为是这段话实际所指的内容。不过,他同时也认可了朱熹、胡渭、李塨的观点。朱伯崑先生则明确地指出,这一段的本义就是从筮法讲的。他说:“太极这一范畴,在《易传》中是作为解释筮法的易学范畴而出现的,从汉朝开始,演变为解释世界的始基和本体的哲学范畴。”(7)朱伯崑:《易学哲学史·前言》,北京大学出版社,1989年,第6页。以天地起源说解释这段话,是把“两仪”理解为自然的“天地”,相应地“四象”就被理解为春夏秋冬四时。由“元气”而“天地”而“四时”,看上去是一个很好的有关宇宙的演化序列,但接下来的“四象生八卦”却不太好理解。人自身创制的八卦如何由自然的四时产生出来呢?这是解不通的。所以,“易有太极”章的本义应该是讲画卦或筮法过程,而不是讲天地起源。“太极”也不是“气”或“元气”。在《易传》的“宇宙生成”观念中,天地是设定的,并没有“天地由某种混而为一的元气所生”这样的观念。从天地起源于“元气”的角度来理解这一段文字是从汉朝开始的,反映的是汉人的思想观念。

所以,我们认为从空间的意义上理解“太极”也许才是先秦时期的本义,此义也最为平实。虽然“易有太极”章的本义应当像朱熹和李塨那样从画卦和筮法的角度来理解,但是从先秦“太极”本义的角度理解,却不能认可他们的观点。且不说朱熹以“太极”为理,是颇为后起的观念,即使李塨所谓“太极者,一而已矣。命筮之初,奇偶未形,即是太极”的说法,亦未必没有受到汉唐以“太极”为浑沦一体之“元气”这一思想观念的影响。

三、关于太极“元气”论

最早明确以“元气”释“太极”的,大概是《汉书·律历志》所述刘歆之言:“太极元气,函三为一。极,中也;元,始也。”又云:“太极中央元气。”又云:“太极运三辰五星于上,而元气转三统五行于下。其于人,皇极统三德五事。故三辰之合于三统也,日合于天统,月合于地统,斗合于人统。五星之合于五行,水合于辰星,火合于荧惑,金合于太白,木合于岁星,土合于填星。三辰五星而相经纬也。”刘歆认为,“太极”之为气,是居中的初始之气,此气为一,却包含着三,因而以三的倍数分裂增长,从而化生万物。即“太极”从子时启动,参之于十二辰而渐次三分,而得三、九、二十七、八十一、二百四十三、七百二十九、二千一百八十七、六千五百六十一、一万九千六百八十三、五万九千四十九、十七万七千一百四十七,“此阴阳合德,气钟于子,化生万物者也”(8)班固:《汉书·律历志》,中华书局,1962年,第964页。。从“太极”居“中”运于“上”这样的表述来看,显然继承了先秦“太极”的空间义,“气”则是新增的内涵。此气是“阴阳合德”之气,即阴阳混沌未分之气。

《河图括地象》云:“易有太极,是生两仪,两仪未分,其气混沌。”(9)邢昺:《尔雅注疏》,《十三经注疏(附校勘记)》下册,中华书局,1980年,第2606页。《易纬·乾凿度》云:“易始于太极,太极分而为二,故生天地。天地有春秋冬夏之节,故生四时。”郑玄注“易始于太极”云:“气象未分之时,天地之所始也。”(10)林忠军:《〈易纬〉导读》,齐鲁书社,2002年,第79页。虞翻云: “太极,太一。分为天地,故‘生两仪’也。”(11)李道平:《周易集解纂疏》,中华书局,1994年,第600页。这都是沿着刘歆“太极元气”的思路,把“太极”理解为阴阳二气或天地未分之前的混沌统一体。

唐孔颖达亦以“气”解“太极”。他说:“太极谓天地未分之前元气混而为一,即太初,太一也。故老子云‘道生一’,即此太极是也。又谓混元既分即有天地,故曰太极生两仪,即老子云‘一生二’也。”(12)孔颖达:《周易正义》,《十三经注疏(附校勘记)》上册,中华书局,1980年,第70页。孔颖达显然是以老子的思想来解“太极”。《老子》云:“道生一,一生二,二生三,三生万物。万物负阴而抱阳,冲气以为和。”孔颖达以“太极”为天地未分之前“元气”混而为一的状态,是由道所生,即道先天地而生,这是把道置于“太极”之上。唐成玄英亦以“气”解《庄子》的“太极”,应该也是受了汉唐“元气”论宇宙观的影响,使得《庄子》的“太极”不再是一个纯粹抽象的空间。成玄英以“五气”注解“太极”。五气有两解,一是五行之气,一是五方之气。《庄子·天运》“天有六极五常”,成玄英注云: “五常,谓五行,金木水火土。”(13)郭庆藩:《庄子集释》,中华书局,2012年,第499页。五方之气,是指天地之间这个空间范围内的气。若指五行之气,亦是指天地之间这个空间范围内的气。于是,这个空间就不是一个纯粹抽象的空间,而是有具体内容的空间,即有“气”充实于其中。《序卦传》主张的是“盈天地之间者唯万物”。充实于天地之间的是“物”,而不是“气”。这体现了汉唐气论与先秦《易》中观念的差异。由此可见,以“元气”释“太极”是汉唐的主流,其背景就是“元气”分化的宇宙演化论。

汉唐的太极“元气”论影响深远,一直到北宋的张载、明代的王廷相都是此说的发挥者。不过,他们把这种太极“气”论成功地转化为儒家的宇宙论和本体论。张载说:“一物两体,气也。”(14)林乐昌:《正蒙合校集释》 (上),中华书局,2012年,第101页。又说:“一物而两体(者),其太极之谓与?”“一物两体”既是“气”,又是“太极”,这是以“太极”为“气”。我们知道张载是气本论者, “气”在他的哲学思想中处于本体的地位,因而“太极”也是本体。这就使“太极”“气”论由宇宙论转化成了本体论。宇宙论意义上的“太极” “函三为一”在张载这里转变成了具有本体意义的“函三才为一”。他说:“易一物而三才备:阴阳气也,而谓之天;刚柔质也,而谓之地;仁义德也,而谓之人。”又说:“阴阳天道,象之成也;刚柔地道,法之效也;仁义人道,性之立也;三才两之,莫不有乾坤之道也。易一物而合三才,天地人一,阴阳其气,刚柔其形,仁义其性。”(15)丁原明:《〈横渠易说〉导读》,齐鲁书社,2004年,第202页。明代的王廷相撰《太极辩》继承张载学说,而批评朱熹以“太极”为理的思想。他认为:“万理皆出于气,无悬空独立之理。……理虚无象,阴阳何由从理中出?……元气之外无太极,阴阳之外无气。……不言气而言理,是舍形而取影,得乎?”(16)王廷相:《王廷相集》,中华书局,1989年,第596-597页。王廷相从理气关系的角度批评朱熹的太极观,实际上朱熹亦十分重视理气关系,他并没有否定“气”的意义,而只是把“气”置于“理”之下,在形而下的物的层面,朱熹也是认为有理必有气、有气必有理、理气相依不离。不过在形而上的层面,理气又是不相杂的,有先后,并且确实有可以超然于气和物之上的纯粹的洁静空阔的理世界存在。在形而上的层面,理优先于气,确实是“悬空独立之理”。然后,朱熹以“理”释“太极”,从而保障了从更加抽象的纯形而上的层面来确立“太极”的本体地位。朱子及其后学对“太极”的理解对于后世的影响是至为深远的,远远超过了太极“气”论,代表了古代中国哲学史上儒家哲学形上学的高度。不过,我们如果要理解“太极”是如何由具体的“气”论或“元气”论逐渐转变为抽象之“理”论的,也许可以从张栻的太极观中明白一二。

四、张栻的太极观及其对太极“元气”论的消解和转化

对于张栻太极观的理解,可以从“太极”与八卦生成序列的关系及“太极”与“性”的关系入手。

张栻对“太极”与八卦生成序列之关系的理解主要体现在对“易有太极”章的诠释中。张栻在解此章时,一下笔就对“太极”的内涵作了一个界定。他说:

《易》有太极者,函三为一,此中也。如立天之道曰阴与阳,而太极乃阴阳之中者乎!立地之道曰柔与刚,而太极乃刚柔之中者乎!立人之道曰仁与义,而太极乃仁义之中者乎!此太极函三为一,乃皇极之中道也。是以圣人作《易》,所谓六爻者乃三极之道,故三才皆得其中,是乃顺性命之理也。(17)张栻:《南轩易说》卷一,《张栻集》第一册,杨世文点校,中华书局,2015年,第18页。

张栻以“函三为一”解“太极”的特点应该是受其师胡宏的影响。胡宏说:“太极函三为一,始动于子,参之于丑,得三;又参之于寅,得九;又参之于卯,得二十七;历十二辰,得十七万七千一百四十七,而天地之数备。”(18)胡宏:《黄帝轩辕氏》,《皇王大纪》卷二,载《景印文渊阁四库全书》第313册,台北:商务印书馆,1986年,第22页。胡宏的意思是“太极”通过“三”数倍增裂变而产生天地之数,天地之数也就是万物之数。胡宏之说显然是对刘歆的“太极函三为一”说的继承与转化,不过两人又有区别。“刘歆以为是阴阳气化生成宇宙的德性(合目的性)的证明,胡宏则直接以此为‘天地之数’(总数),它可以解释为天地运动的周期数,也代表着胡宏对于天地万物生成的总的数目的猜测。”(19)向世陵:《“函三为一”与三数的法则》,《周易研究》2013年第6期。也可以说,在刘歆那里,“函三为一”具体体现在阴阳合德之气的运化过程中,而在胡宏这里,注重的已经不是“气”的运化过程,而是抽象的“数”的展开。张栻显然有取于胡宏把“气”这一具体内容抽象掉,而强调“三”数的展开,并且赋予了新的内容,即“三才”。也就是说,“函三为一”乃“函三才为一”。“太极”作为“中”或“中道”,统合天地人三才之道,又行于天地人三才之道之中。“太极”之为“中”和“中道”有统合义,此义大概也有取于刘歆解“太极”为“中央元气”而日月斗三辰合于天地人三统之义,亦当有取于先秦“太极”之空间义,而均转化成了本体义。张栻所谓“太极”“函三为一”,一方面统合三才为三才之“中”,另一面又统合三才中每一极相对的两种要素,为两仪之“中”。所以说,“太极”是阴阳之“中”、刚柔之“中”和仁义之“中”。而无论是三才之“中”,还是两仪之“中”,都不是与三才、两仪平行之“中”,而是具有更高更抽象层次的“皇极之中道”。对“皇极之中道”的把握,即是“顺性命之理”。而此“性命之理”之所以能“顺”而求之,乃是因为“皇极之中道”流行于三才、两仪之“中”。三才、两仪之所以能成为统一体,乃在于有“中”作为它的本体,即所谓“中也……本为体”(20)张栻:《太极图说解义》,《张栻集》第五册,杨世文点校,中华书局,2015年,第1608页。。也就是此“性命之理”即“太极”之“中道”,乃三才、两仪内在的本体。这显然有了宋代理学本体论论说的基调。

就“函三才为一”而言,张栻显然有取于张载的观点。但与张载的不同之处在于,张载以阴阳为“气”,而张栻自始至终不从“气”来理解三才以及“函三才为一”。这正是为抽象的理学本体论论说做铺垫。

除了对“气”的抽象,对抽象之“数”的展开,也可以看作张栻在太极观上走抽象化与形上化之路的一种表现。在刘歆和胡宏那里,“数”是在十二辰的时间之维中展开的。与具体的“形象”和“气”相比,“数”本来已属抽象的领域,它表现的是事物内在的规律性展开,张栻则沿着这一思路,进一步把宇宙演化生成的时间维度抽象掉,而使“函三为一”的“太极”之“中道”成为事物内在构成的“性命之理”。这一点可以从张栻对“三”数的法则在“太极”到两仪、两仪到四象、再到八卦的展开过程中来理解。张栻说:

爰自大极既判,乃生两仪者,在天为阴阳,在地为柔刚,在人为仁义。虽曰阴阳,不可指为阴阳;虽曰柔刚,不可指为柔刚;虽曰仁义,不可指为仁义。乃仪则具存而有对代者也。夫有两仪,则一与六共宗,二与七共朋,三与八同道,四与九相友。存一而六具,有二而七存,有三而八著,有四而九生,此七九八六乃易之四象。天一之水得六而居北,于卦为《坎》;地二之火得七而居南,于卦为《离》;天三之木得八而居东,于卦为《震》;地四之金得九而居西,于卦为《兑》。是以《坎》之数六去三而余三,此三画之《乾》所以生于西北;《离》之数七去三而余四,此四画之《巽》所以生于东南;《兑》之数九去三而余六,此六画之《坤》所以生于西南;《震》之数八去三而余五,此五画之《艮》所以生于东北。乃四象生八卦也。及夫八卦既具,则《乾》之策乃四九三十六策,《坤》之策乃四六二十四策,《震》 《坎》 《艮》之策乃四七之策也,《巽》 《离》 《兑》之策乃四八之策也。(21)张栻:《南轩易说》卷一,《张栻集》第一册,杨世文点校,中华书局,2015年,第18-19页。

关于两仪,张栻既非解为天地,亦非仅止阴阳之别,而是“在天为阴阳,在地为柔刚,在人为仁义”,三才之道各有两仪。三才之两仪又各具其“中”,此“中”即“太极”。也就是说,三才之每一极,除了相对的两方面,还有这两方面之“中”(也就是“太极”)这么一种意义上的存在。所以,同样贯彻了“太极” “函三为一”的特点。向世陵先生指出:“在‘函三为一’的图式下,‘二’只是标明了各自的性质,重要的是贯穿于‘二’之间的中道或太极,正是由于这中道的作用,阴阳又是非阴非阳,所以你既不能将其归于阴也无法将其归于阳,柔刚与仁义的情况同样也是如此。从而,太极生两仪不是生成了简单的对待之‘二’,而是借助于‘二’来发明中道或太极的法则就在其中的道理。”(22)向世陵:《“函三为一”与三数的法则》,《周易研究》2013年第6期。向先生指出了“太极” “中道”不能归于两仪之任一方,因而它属于与两仪不同的存在,同时“太极”的法则就在两仪之中。张栻指出:“虽曰阴阳,不可指为阴阳;虽曰柔刚,不可指为柔刚;虽曰仁义,不可指为仁义。乃仪则具存而有对代者也。”“虽曰阴阳,不可指为阴阳”是什么意思呢?可以从纵横两个维度来理解。从纵的方面讲,是阴阳两仪与“太极”的关系。虽然分出了阴阳,但是不能以阴阳与“太极”为对立,还要从“太极”之“中道”的意义上去理解“太极”与阴阳的统一,在这个意义上可以说是“仪则具存而有对代者”。“对代”也即“对待”,相反相对,而又相待、相依赖。如朱子所谓“动静二字相为对代,不能相无”(23)周敦颐:《周敦颐集》,岳麓书社,2007年,第104页。。从阴阳与“太极”的关系上说,也就是阴阳已具仪则,但同时又应该从阴阳与“太极”相依赖的意义上来理解阴阳与“太极”。如此则阴阳也即“太极”,“太极”也即阴阳。这就与朱子将阴阳理解为气,将所以阴阳之理理解为道是不一样的。从横的方面讲,是两仪内部阴与阳之间的关系。虽然阴与阳已各具仪则,但是又不能指阴为阴、指阳为阳,必须从阴阳互含的意义上理解阴与阳,这是因为阴阳之间也有一“太极”之“中”在起作用。在“太极”的作用下,阴阳相待相依。否则就容易拘于阴为阴、阳为阳,阴阳不能相交通。地道两仪之柔刚与人道两仪之仁义,也是同样的道理。

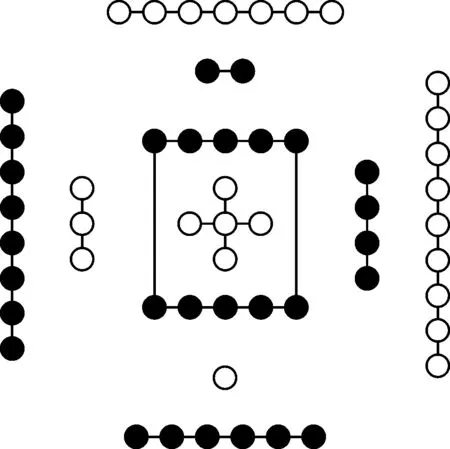

接下来,张栻结合河图之数诠释了两仪如何生四象。他说:“夫有两仪,则一与六共宗,二与七共朋,三与八同道,四与九相友。存一而六具,有二而七存,有三而八著,有四而九生,此七九八六乃易之四象。”四象即六七八九之数。六七八九之数为成数,由一二三四之生数各加五数得来。生数与成数可以说是两仪的一种体现,而生数与成数之间有一种生成的关系又是两仪有其“中道”的体现。而且“存一而六具,有二而七存”,只要有了一方,就包含了另一方的存在。三四与八九亦是同样的道理。这是两仪生四象亦贯穿着“太极函三为一”的特点。《生成数图》如图1所示:

图1 生成数图(河图)

此图亦被称为《河图》,其理源于《系辞上》:“天一、地二,天三、地四,天五、地六,天七、地八,天九、地十。天数五,地数五,五位相得而各有合。天数二十有五,地数三十,凡天地之数五十有五。”天地者,阴阳也。于数分天地,即分奇偶。所谓阳奇阴偶也。阳奇指五个天数一、三、五、七、九;阴偶指五个地数二、四、六、八、十。所谓“五位”指的是东、西、南、北、中五方之位。“相得”指的是任一方位上都有天地阴阳奇偶之数得位于此,即一六得位于北,二七得位于南,三八得位于东,四九得位于西,五十得位于中,此即“五位相得”(24)关于“相得”,朱熹《周易本义》的解释是:“相得,谓一与二、三与四、五与六、七与八、九与十,各以奇耦为类而自相得。”这种理解是不正确的。详参萧汉明:《阴阳——大化与人生》,广东人民出版社,1998年,第74页。。所谓“相合”既指阴阳奇偶数之合,如一与六合,二与七合,三与八合,四与九合,五与十合;又指这些阴阳奇偶之数合化五行之义。正如孔颖达所说:“若天一与地六相得,合为水;地二与天七相得,合为火;天三与地八相得,合为木;地四与天九相得,合为金;天五与地十相得,合为土也。”(25)孔颖达:《周易正义》,《十三经注疏(附校勘记)》上册,中华书局,1980年,第80页。这种天地之数与五行方位相结合的模式起源很早。东汉经师郑玄作了比较详细的概括和说明。他说:“天一生水于北,地二生火于南,天三生木于东,地四生金于西,天五生土于中。阳无耦,阴无配,未得相成。地六成水于北,与天一并;天七成火于南,与地二并;地八成木于东,与天三并;天九成金于西,与地四并;地十成土于中,与天五并也。”(26)王应麟:《周易郑康成注》,中华书局,2012年,第57页。这里进一步把五行生成之数纳入了原来的数位模型之中。五行生成数,其实就是从事物生成的先后顺序和相互对应的角度对十个自然数做出另一种不同于奇偶之分的分类。即把一、二、三、四、五作为生数,六、七、八、九、十作为成数。使生数与成数相配正是上面谈到的数的“相得相合”,使阳数有偶、阴数有配。所以说,图1其实是一个包含了五行生成关系的数位模型。

张栻乃结合图1所示数位模型,以五行为中介进一步解释四象生八卦。先是一、二、三、四这四个生数得六、七、八、九这四个成数也即四象,而定四正卦《坎》 《离》 《震》 《兑》之位。然后以《坎》 《离》 《兑》 《震》之成数各去三取余数,定四隅卦《乾》 《巽》 《坤》 《艮》之位。这是“四象生八卦”。四隅卦之数与四正卦之数性质不一样。四正卦之数乃生成之数、四象之数,而四隅之数乃三画卦卦形的画数。《乾》卦计3画,《巽》卦计4画,《坤》卦计6画,《艮》卦计5画。“去三取余数”可能也是为了贯通“函三为一”的思想,而与其师胡宏的思想相关。胡宏认为:“《图》之真数,三而已。”(27)胡宏:《炎帝神农氏》,《皇王大纪》卷一,载《景印文渊阁四库全书》第313册,台北:商务印书馆,1986年,第18页。而胡宏的这一思想又应该是来源于邵雍。邵雍也以“三”为“真数”。他说:“《易》有真数,三而已矣。参天者,三三而九;两地者,倍三而六。‘参天两地而倚数’,非天地之正数也。倚者拟也,拟天地之正数而生也。”(28)邵雍:《观物外篇·上之下》,《邵雍集》,中华书局,2010年,第103页。老阳之数九,因为“参天”,即三三得九;老阴之数为六,因为“两地”,即二三得六。天地均以“三”为基数,只不过天是三倍,地是两倍。而八卦之策,张栻又以内函四象之数释之:“则《乾》之策乃四九三十六策,《坤》之策乃四六二十四策,《震》 《坎》 《艮》之策乃四七之策也,《巽》 《离》 《兑》之策乃四八之策也。”《乾》为老阳九,《坤》为老阴六,《震》 《坎》 《艮》为少阳七, 《巽》 《离》 《兑》为少阴八,各以四揲,故过揲之策为彼。这是反过来阐释八卦含四象之数。

至此,由“太极”而两仪而四象、八卦的逻辑就完备了。我们可以看到整个过程各个环节都贯穿着“函三为一”的“太极”之“中道”,都是“太极”的展开。其间包含着丰富的数理,这些数理是纷繁复杂的事物所表现出来的内在根据。所以张栻说:“太极一而已矣,散为人物而有万殊。”(29)张栻:《南轩先生孟子说》卷六《告子上》,《张栻集》第二册,杨世文点校,中华书局,2015年,第541页,第537页,第540页。在对“易有太极”章的诠解中,张栻只是论及了五行,而没有直接论及“太极”与物的关系问题,主要是谈“太极”本身的展开。然后在对“定吉凶” “生大业”的解释中,涉及了“太极”与人事之间的关系问题。意思是说,把握到了“太极”之“中道”及其展开过程中的复杂性,就可以把握道德之妙,就可以理解天下事物而定吉凶。吉为利,凶为害。吉凶既定,则兴利避害可以实现,帝王由此“举而措之天下之民”而平治天下。因而要比较全面地理解张栻的太极观,还需要理解张栻对于“太极”与人、事、物之间的关系问题的思想,而这里面的理论问题,实际上就是“太极”与“性”的关系问题。

张栻认为“太极”即“性”。他说:

天可言配,指形体也。太极不可言合,太极性也。惟圣人能尽其性,太极之所以立也。人虽具太极,然沦胥陷溺之,则谓太极不立,可也。(30)张栻:《新刊南轩先生文集》卷三十一,《张栻集》第四册,杨世文点校,中华书局,2015年,第1234页。

有太极则有两仪,故立天之道曰阴与阳,立地之道曰柔与刚,立人之道曰仁与义。仁义者,性之所有而万善之宗也。人之为仁义,乃其性之本然。(31)张栻:《南轩先生孟子说》卷六《告子上》,《张栻集》第二册,杨世文点校,中华书局,2015年,第541页,第537页,第540页。

有太极则有物,故性外无物;有物必有则,故物外无性。(33)张栻:《南轩先生孟子说》卷六《告子上》,《张栻集》第二册,杨世文点校,中华书局,2015年,第546页。

在对“易有太极”章的诠释中,张栻的主要目的在于揭示“太极”内在丰富的“数理”以及在抽象数理中的展开。在对“太极”与“性”之关系的论说中,则是通过“性”这一范畴把“太极”与万殊的人、事、物关联起来。这是对胡宏开创之湖湘学派“性本论”思想的继承和发展。借助“性”,“太极”展开于人、事、物中;借助“太极”,“性”有了进一步的本体规定。宋儒理学都讲“太极”,以“太极”为最高范畴,对“太极”本体属性的揭示,主要是通过对周敦颐《太极图说》“无极而太极”的诠释来实现的。

朱熹早年也接受了张栻的“太极即性”说。因为“性外无物” “物外无性”,而“性之本然”“一而已矣”,这就为有着万殊之表现的万事万物,从本性上找到了一个统一的存在根据。这是符合朱子理学致思取向的。然而这个统一的存在根据,却不能超越于物而独立存在。湖湘学派的哲学思想主张“道不离形” “道托于器而后行”(34)蔡方鹿:《张栻易学之特色》,《西南民族大学学报(人文社科版)》2007年6期。,因而此“道”、此“性”的超越性在朱子看来是存在问题的。而且张栻讲“有太极则有二气五行”,虽然张栻亦认为“无极而太极”乃“极夫万化之源而言” “太极涵动静之理者也,有体必有用”(35)张栻:《太极图说解义》,《张栻集》第五册,杨世文点校,中华书局,2015年,第1605页。,但是“太极”与二气五行的关系到底如何,是不太明确的。

基于“理本论”,朱熹后来明确指出“太极”是理,是形而上者,阴阳是气,是形而下者。所以当有人问到“先生说太极‘有是性则有阴阳五行’云云,此说性是如何”时,朱熹的回答是:“想是某旧说,近思量又不然。此‘性’字禀于天者言。若太极,只当说理,自是移易不得。《易》言‘一阴一阳之谓道’,继之者则谓之‘善’,至于成之者方谓之‘性’。此谓天所赋于人物,人物所受于天者也。”(36)黎靖德:《朱子语类》,中华书局,1986年,第2372页,第83页。当有人认为“性固是理”时,朱熹是反对的,他说:“‘继之者善,成之者性’。这个理在天地间时,只是善,无有不善者。生物得来,方始名曰‘性’。只是这理,在天则曰‘命’,在人则曰‘性’。”(37)黎靖德:《朱子语类》,中华书局,1986年,第2372页,第83页。也就是说,在朱熹看来,“性”还不够具有终极性的意义,“禀此理然后有性”,“性”是生物禀理而后得来者。而湖湘学派则以“性”为本体,以“性”具备终极意义。胡宏认为:“天命之谓性。性,天下之大本也。”(38)胡宏:《胡宏集》,中华书局,1987年,第328页,第28页。“大哉性乎!万理具焉,天地由此而立矣。世儒之言性者,类指一理而言尔,未有见天命之全体者也。”(39)胡宏:《胡宏集》,中华书局,1987年,第328页,第28页。朱子理学与湖湘学对于“性”之地位的理解差异,涉及对《中庸》“天命之谓性”一语中“天命”的理解(40)吴亚楠:《张栻、朱熹对“太极”与“性”关系的不同解读》,《江淮论坛》2016年第1期。。朱熹将“天命”理解为“天”之所“命”,“命”为动词,因而“性”属于天之下一层次;而胡宏将“天命”理解为一个独立的名词术语,“命”为名词, “天命”即“性”。朱熹欲将“理”置于“性”之上,根本原因还是在于“性”不能超越于“物”而独立存在,因而不具备终极性。

不过,以胡宏和张栻为代表的湖湘学派的“性本论”,从“天下之大本”“万理具焉”的角度理解“性”及“太极”,应该对朱熹建构“理本论”产生了启发。朱熹只是在张栻的基础之上再进了一步,承认了一个可以超越于物之上的理世界的存在。应该说,张栻对太极“气”论或“元气”论的扬弃为朱熹“理本论”的建构准备了条件。