中心地博弈与空间发展布局:城市化进程的小城市战略转向

2022-03-31孟祥林

孟祥林

(华北电力大学 马克思主义学院,河北 保定 071003 )

一、引言

我国的城市发展战略经历了从小城市到大城市的模式转换过程。20世纪80年代是以乡镇企业快速发展为动力的小城市快速发展阶段,20世纪90年代以后大中城市进入快速发展阶段,大中城市在区域经济发展进程中的引领作用凸显。“80年代造镇、90年代造城”使中国城市化格局发生了根本性变化。从20世纪90年代我国城市化进程进入发展快车道后,学界对于城市发展战略问题一直存在“大城市战略”和“小城市战略”两种主张。坚持“大城市战略”的原因在于,大城市是区域经济发展的核心,以大城市为核心在腹地内形成多层次的中心地体系,能够产生强大的聚合整合作用,在城市化进程中能够引领腹地发展。大城市依托既有发展基础能够突破行政区划限制,构建起跨行政区划的城市群,从而能够使邻近行政单元通过优势互补实现借力发展,构建起以大城市为核心的城市群。坚持“小城市战略”的原因在于,小城市处于中心地体系的底层,其发展质量直接影响大城市的发展状态,小城市是乡村腹地与区域中心城市连接在一起的节点,能够吸纳劳动力并在乡村振兴过程中发挥重要作用。小城市数量巨大,其发展质量与空间布局直接影响着腹地的产业布局状态。因此,大城市与小城市都能够以不同方式对腹地产生影响。考虑问题的出发点不同,对问题的关注点也会存在差异。有研究认为,城市化进程遵循S曲线发展规则(1)孟祥林:《“环首都贫困带”与“环首都城市带”:“三Q+三C”模式的区域发展对策分析》,《区域经济评论》, 2013年第4期。,即在发展过程中会出现“慢—快—慢”三个阶段。初期阶段发展速度较慢,这时城市规模较小,对腹地的影响力也较小,但因其较好的发展基础和优越的区位条件,已经能够彰显出对腹地的影响力,资源通过向城市聚集而在整合效应中促进资源的边际收益增加,城市规模也随之不断扩展,大城市在这一时期彰显出强大的吸引力。城市进入快速发展阶段,随着城市规模扩展,因城市发展空间供给无弹性的缺点开始暴露,在资源向城市中心聚集过程中,因地租成本严重上升而导致净利润降低,无力获得较高利润的资源开始向城市边缘区迁移,城市发展进入缪尔达尔的扩散阶段。(2)Myrdal, Gunnar. Economic Theory and Under-developed Regions, London: Gerald Duckworth & Co., 1957, pp.53-58.在该发展阶段,大城市的职能开始向腹地疏解,距离大城市一定空间的腹地内开始出现次级核心,成为能够与大城市高效互动的城市发展增长点,多层次的城市体系开始进入快速发展阶段。因此,从城市的发展脉络看,城市群的建构是由大城市拉动和以中小城市作支撑的,最终由小城市发展质量决定城市群发展样态。小城市虽然在城市群的建构中扮演着重要角色,但与大城市的发展并非同步,需要大城市发展到一定程度时才能彰显出来。发达国家城市化进程的规律表明,郊区城市化或者逆城市化的出现,是在大城市发展到一定程度并且交通网络的通达性提高、现代交通工具大众化、产业布局出现新要求情况下的必然选择。当前,我国城市化率正在快速提升,城市群发展战略已经提到议事日程,长三角城市群、珠三角城市群、京津冀城市群、中原城市群、关中城市群、长株潭城市群、成渝城市群等在全国的城市群发展构架中均发挥着重要作用,这些城市群在内部结构和外部联系上都需要以小城市或者次级城市团为节点连接在一起,小城市在城市群中的作用需要受到关注,研究小城市的作用需要采用逐级降阶的分析框架。(3)赵国杰、 张遂兴:《小城市发展战略研究》,《河南师范大学学报》(哲学社会科学版), 2000年第2期。小城市是联系中心城市和扩大外围区域的中间地带,通过参与经济循环和区域分工在区域经济发展中扮演着重要角色。(4)周睿超:《中小城市在增长极战略中的作用及其发展》,《东北师大学报》(哲学社会科学版),2010年第2期。在区域经济发展过程中,城市间的合作大于竞争,参与主体已经由单个“核心城市”演变为“城市区域”,在这样的发展格局中,以经济联系为基础、功能互补、梯度有序、具有本地化特点和以大城市为主导的城市密集区开始产生。(5)胡继元:《城市区域视角下中小城市区域发展战略——以河南巩义市为例》,《城市发展研究》,2017年第6期。

二、增长极理论与中心地理论:“小城市大战略”的理论支撑

(一)增长极理论:非稳态格局下的区域发展不均衡

佩鲁(Frmlcois Perroux)提出的增长极理论认为,空间经济发展遵循不均衡发展规则,在经济发展史上还不能找到长期持久地经历均衡增长的特例,认识区域经济发展需要将注意力集中到“单纯的两极分化形式”上来。(6)[法]弗朗索瓦·佩鲁:《新发展观》,张宁、丰子义译,华夏出版社, 1987年版,第132页。佩鲁关于区域经济发展的“非均衡”主张与新古典经济学认为的“均衡”主张正好相反,新古典经济理论认为,空间经济发展过程中的资源配置可以实现帕累托最优,空间区位上的资源布局属于稳定均衡,即资源在布局中虽然会出现短期失衡,但在长期内会回归到均衡状态。佩鲁的增长极理论是基于控制理论、耗散结构理论和系统理论建立起来的非均衡理论,相互联系的资源矩阵在矢量空间和能量空间中高效互动,以系统论视角考察既定区域内的各种要素间的关系。佩鲁认为,区域经济发展过程中,相互联系诸要素间是以非均衡联系而存在,某些要素或经济单元在区域经济发展过程中扮演着支配角色,在与其他要素或经济单元互动过程中展露出支配优势,并以不可逆的支配作用对相关要素或经济单元施加影响,优势要素或优势单元按照梯级推进和地租递减原则在腹地内形成力场空间,并在力场空间内与受力体建立关联并推动区域发展模式创新,成为推进区域经济发展的积极因素。在这一点上缪尔达尔同样认为,城市作为拉动区域经济发展的中心,需要经历较长时期的不均衡发展状态。优势单元作为经济增长极需要通过创新诱发经济增长因素,蓄积促进经济发展的积极效应和有效对冲遏制经济发展的负效应。增长极是基于区域经济发展中多种要素分布不均衡所致,属于空间经济发展过程中的正常现象,资源在趋利性动机影响下向既定区位聚集并促进增长点形成,区域内经济发展不均衡问题会因循环累进效应而不断放大,腹地内经济发展的不均衡问题不会通过或不会在短期内通过自我调节机制改变这种状态,需要通过行政力量介入将自然状态下以增长极为中心的向心力变为行政力量干预下的离心力,有秩序地诱导增长极向腹地施加影响力,并在腹地内刺激新的增长点产生。赫希曼(Albert Otto Hirschman)在这一点上认为,区域经济发展过程中存在淋下效应或极化效应(7)[美]艾伯特·赫希曼:《经济发展战略》,潘照东、曹征海译,经济科学出版社, 1991年版,第169-170页。,即增长极带动腹地发展或进一步扩大与腹地的不均衡,与缪尔达尔(Karl Gunnar Myrdal)在《经济理论与不发达地区》中论及的扩散效应或回波效应相对。回波效应能进一步增加增长极与腹地间的不均衡性,扩散效应则有助于弱化这种效应。增长极理论能够很好地解释我国自20世纪90年代后出现的大城市快速发展的城市体系建构格局,城市发展的差序格局使大城市对腹地内的资源存在虹吸效应,区域中心城市的快速发展与腹地形成强烈反差,邻近行政单元因发展基础和资源富集能力差异而存在发展不对称问题,即行政边界线一侧的过度发展与另一侧发展不足状况同时存在。这就要求突破行政区划限制,构建跨行政区划的城市体系,强化小城市的纽带角色以弱化这种发展差距。

(二)中心地理论:均质地域上的城市分层与需求圆锥

克里斯塔勒通过研究德国南部城市分布格局创立了中心地理论(8)[德]克里斯塔勒:《德国南部中心地原理》,常正文、王兴中等译, 商务印书馆, 2010年版,第25-30页。,该理论基于城市腹地为均质化地域的假设前提而建立。克氏认为,区域中心城市影响下形成多层次的中心地体系,各级中心地与其能够直接影响的中心地之间形成正六边形发展构架。在市场原则、交通原则和行政原则影响下的中心地等级体系中,高级别中心地能够直接影响的次级中心地的数量存在差异,次级中心地依托通达性较高的交通网络与区域中心城市建立联系,不同层级的中心地之间通过城市链建立联系。中心地理论强调的是均质地域上形成的城市间的影响关系,高级别中心地通过城市链对较低级别的中心地施加影响,从而能够带动腹地内中心地的发展。克氏理论认为,距离高级别中心地越远的地方,中心地的级别越低,这与城市影响力距离衰减规律相符,按照这样的分析逻辑,每个城市都存在能够产生影响的最远边界。区域中心城市影响下的中心地体系,不会因行政原因而存在协同发展的阻隔,均质地域上的中心地体系能够超越行政区划界线,按照区域经济发展规律布局资源和调整彼此间的关系,并能够尽量提升协同发展的质量。根据克氏理论,交通、市场和行政是影响中心地布局的三个重要因素,分别对中心地的空间布局产生线状、面状和综合影响。因此,重要交通线成为中心地联系在一起的纽带,市场影响着资源布局状态从而影响着中心地之间的联系,行政力量影响着中心地影响力的辐射边界从而影响着中心地间的协同发展程度。高级别中心地影响着腹地内的多层次中心地布局,就是以大城市为引领和以小城市为底层支撑的城市体系的建构过程。勒施根据区域内的运输成本等影响元素在对中心地理论进行拓展的基础上提出了需求圆锥理论,认为既定区位上的产品需求数量与其承担的费用间呈减函数关系,产品能够承受的运费最远点即产品消费量的零点,该点作为产品的销售半径也同时决定了城市发展的最远边界。(9)[德]奥古斯特·勒施:《经济空间秩序——经济财货与地理间的关系》,王守礼译,商务印书馆, 1995年版,第117-118页。中心地的等级不同,需求圆锥体的状态也会存在差异。较低级别的中心地的需求圆锥体会与较高级别中心地的需求圆锥体存在不同程度的叠加。

三、中心地的博弈与城市空间布局:资源布局效用状态与帕累托改进

(一)资源空间布局选择与城市规模拓展

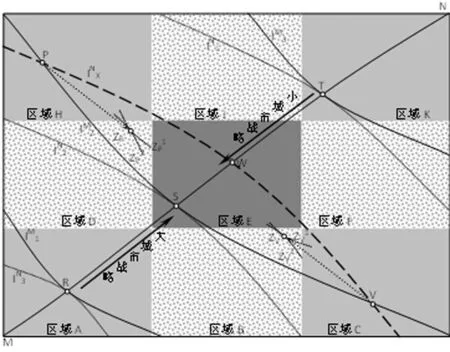

(二)资源布局博弈状态区分与帕累托改进

图1中区分了9种资源布局状态。区域A+区域D+区域B、区域K+区域J+区域F分别代表了小城市、大城市的高级发展状态,在一方面发展实力增强时,另一方面的实力就会相对减弱。在区域A+区域D+区域B内,小城市在腹地内非常活跃,能够与大城市高效互动,在区域K+区域J+区域F内,大城市在整个腹地内扮演主导角色,大城市呈现较高的发展速度,向腹地内的小城市疏解职能的程度较轻,小城市与大城市的发展状态存在较大反差。区域H+区域E+区域C范围内的资源布局是相对较好的状态,小城市与大城市的资源空间布局都达到较高的效用水平,由PWVS围成的区域(“枣核区域”),成为小城市与大城市在资源空间博弈过程中的理性布局范围。ZP和ZV是枣核区域内的任意点,当P(或V)向ZP(或ZV)移动时,城市N与城市M的资源布局效用都会得到提升,因为在ZP(或ZV)点上的两条效用线即ZP1(或ZV1)、ZP2(或ZV2)分别是较I2M、IXN水平更高的效用线。因此,枣核区边缘上的点向枣核区域内部移动的过程就是城市N和城市M的资源空间布局的帕累托改进过程。这种情况下的资源布局调整同时有利于城市N和城市M发展,两个城市实现了良性博弈,大城市能够较好地向腹地疏解职能,小城市也能够有效地承接大城市的职能,大城市能够保持适度规模,发展基础较好的小城市逐渐发展成为腹地内的次级中心,并带动腹地内更多小城市发展,在整个区域内形成结构较为完整的错层次的城市体系。

图1 资源博弈与城市规模拓展

四、“小城市战略”转向:城市化进程的阶段性差异与中心地格局思考

(一)城市化进程出现拐点:小城市战略替代大城市发展战略

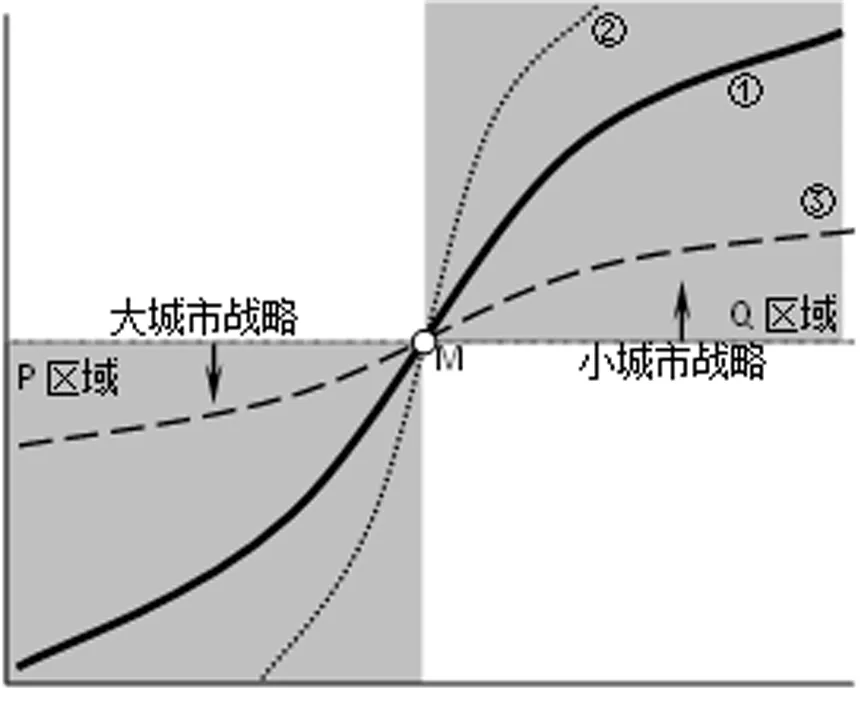

前文论及,城市化进程需要经历“慢—快—慢”的S曲线发展轨迹(如图2),图中表示了三种情况:第一种情况下,经历较长时期的缓慢发展过程后进入到快速发展阶段,而后又进入到慢速发展时期,城市化进程的三个阶段经历的时间都相对较长;第二种情况下,城市化进程一直处于快速发展阶段,最后达到较高的发展水平;第三种情况下,城市化进程一直处于慢速发展状态,虽然期间经历过一段速度相对较高的发展阶段,但经历时间不长,城市化水平总体状况较低。在上述三种情况中,第一种情况最为常见,以M点为拐点,城市化进程由快速发展转为慢速发展。M点之前和之后分别为以大城市发展战略为主导时期和以小城市发展战略为主导时期。发达国家的城市化进程发展规律表明,城市化速度由慢速转为快速再转为慢速的发展过程,与社会经济整体结构相对应。现代交通工具普及使得空间距离不再是中心地间高效互动的障碍,区域中心城市的部分职能开始向腹地疏解,区域中心城市由于过度发展造成的城市病问题在弱化的同时,腹地内不同层次的中心地的发展速度也开始提升,城市化进程由大城市占绝对优势情况下的“一枝独秀”发展格局,开始转变为大城市引导下由小城市做底层支撑的“群芳吐艳”发展格局。城市化由快速推进转变为慢速发展、由规模扩张转变为凝练内涵、由突出中心转变为强化腹地是发展的必然趋势,在此过程中,多层次的中心地体系开始形成,处于城市体系底层的小城市在此过程中开始发挥重要作用。

图2 城市化战略的拐点

(二)产业布局开始转型:小城市成为腹地内的经济凸起

中国的城市化进程实际上是农民进城的过程。(10)严正:《小城镇还是大城市——论中国城市化战略的选择》,《东南学术》,2004年第1期。20世纪90年代随着户籍制度放开以及城乡二元经济被打破,农业中析出的富余劳动力能够通过进城务工增加劳动力的边际产出,同时也因城市存在大量的劳动力缺口,城市的拉力和乡村社会的推力,使得更多的乡村劳动力向城市迁移,这时期有关乡村劳动力迁移的文献显著增加,专家学者通过研究城市人口的机械增长和自然增长的对比,分析进城务工人员对城市发展的贡献率。城市规模扩展遵循经济规律,首先是资源在城市腹地内不同区位上的布局与其赢利能力联系在一起,既定区位上可资容纳致力于赢利的资源的空间供给缺乏弹性,在出现严重的聚集不经济问题时,资源就会向地租水平相对较低且能够达到预期赢利状态的区位布局,资源的这种区位选择过程就是城市规模不断拓展的过程,城市规模在这种扩展过程中,在发展速度上也会出现由慢变快再到变慢的过程;其次城乡间的劳动力边际收益差距会逐渐缩小。随着城市化进程推进,城市对乡村的辐射力逐渐增强,县级中心地以及以发展基础较好的乡镇中心地为中心构建的节点城市团,在乡村社会经济发展中的聚合整合作用逐渐增强,成为将乡村场域与区域中心城市连接在一起的节点。随着乡村社会经济发展的造血功能增强,乡村社会的就业方式逐渐多样化,劳动力的边际收益也在逐渐提升,农民就业开始由“离土离乡”转向“守土就业”继而进一步发展为“守土创业”,农民进城务工的数量开始减少,城市化进程开始进入慢速发展阶段。这时期不同层级中心地的规模已经相对适度,资源在乡村社会场域内具有更大的赢利空间,郊区城市化和乡村工业化的快速发展,逐渐放松劳动力的空间布局限制,城乡间的产业布局由偏向城市转为偏向乡村,城市化进程进入到小城市迅速发展阶段。

(三)跨行政区划组团:小城市成为城市链上的节点

大城市发展战略转型为小城市发展战略,并未弱化大城市在城市体系中的引领角色,但是在区域经济发展进程中,需要转变以行政区划为阈限构建城市体系的传统思维方式,形成以区域中心城市为核心构建多层次城市体系的思维方式。超越行政区划在更大腹地内构建城市体系,能够通过优势互补和资源共享提升资源的边际收益。产业聚集状态的变化进一步引发不同层次中心地间的互动方式,小城市以及通过小城市整合在一起的次级城市组团在城市体系中扮演节点中心地角色,突破行政区划限制,在邻近行政区划间构建起跨行政区划的城市组团,成为发展城市体系的新的思维方式。自从京津冀协同发展战略提出后,“协同”成为跨行政区划建构城市体系的热词,除了省域行政单元之间协同外,省域内的区域中心城市间也要协同。中心地的发展状态存在较大差异,当区域中心城市的空间布局与区域的几何重心出现不一致时,中心地影响力递减规律支配下城市体系空间布局的差异化特征就会非常明显,腹地的城市化进程按照“分区+分步”发展秩序推进并且在合适区位上设置副中心就显得非常重要。副中心能够与主中心城市高效互动,进一步完善多层次城市体系的建设。副中心大多依托县(区)中心地建立,例如京津冀协同发展格局中通过北京市的通州区和廊坊市的“北三县”(香河县、大厂县、三河市)整合形成的北京副中心,以及由“安新县+容城县+雄县”整合而成的首都副中心,都是在聚合小城市发展实力基础上得以构建。北京副中心与首都副中心以京津城市链为对称轴,对进一步完善以北京为核心的城市体系的建构起到了促进作用,同时也打破了行政区划约束,在腹地内为形成多核心城市体系奠定基础,县(区)级中心地围绕北京副中心和首都副中心重新布局的新发展样态,进一步完善着县级中心地间的互动方式,通过整合乡镇中心地形成的微中心在县级行政单元间扮演节点角色。

(四)区域中心城市拓展:小城市成为城市影响力延伸的触手

区域中心城市对腹地的影响可以通过两种方式进行:其一是以摊大饼方式由中心区域向边缘推进;其二是在距离城市中心的适当区位上布点,在“一主+多次”的发展格局下分散发展。“多次”与“一主”呼应,成为腹地内带动较低级别中心地发展的节点,通过“分区+分步”方式有序提升腹地城市化水平。在两种方式的城市空间布局建构过程中,小城市都在其中扮演着重要角色。以京津冀协同发展为例,在京津冀腹地内存在京津石、京津保和京津雄三个鼎足发展格局,每个三角形发展构架中,不但要通过加强三角形三边的城市链建设,加强区域中心城市间的联系,也要提升三边与三角形区域内小城市间的联系,让三角形区域内的小城市在三边间发挥承接作用。为了提升小城市与区域中心城市的对话质量,一些小城市的行政级别在发生变化,例如原隶属保定市的定州市和隶属石家庄市的辛集市被升级为省辖市,前者在保定市与石家庄市之间发挥承接作用,为在京津南侧构建“保定市+石家庄市”双中心城市组团奠定基础;后者成为石家庄市与沧州市、衡水市连接在一起的纽带,为促进石家庄市第三极城市体系的建构创造了条件。京津保三角形内的涿州市、高碑店市以及雄安新区东侧的霸州市等,都会成为提升京津冀腹地协同发展程度的重要小城市。随着京津冀协同发展的逐步推进,京津石三角形内会逐渐形成以发展基础较好的小城市为核心形成的节点城市组团,包括以定州市为核心通过整合安国市和望都县等形成的定安片区(11)孟祥林:《京津冀协同发展背景下定安片区城镇团发展构想》,《青岛科技大学学报》( 社会科学版),2018年第1期。、以安平县为中心整合肃宁县和饶阳县形成的宁安片区(12)孟祥林:《雄安新区设立背景下“宁安片区”城市组团及周边关系思考》,《河北地质大学学报》,2018年第5期。、以蠡县为核心通过整合“高阳县+博野县”形成的高蠡博区(13)孟祥林:《京津冀协同发展背景下保定市“东接”发展构想》,《保定学院学报》, 2020年第4期。等,都是小城市在发挥主要作用。区域中心城市间的空间跨度较大,只有充分发掘城市链上以及互动区域内的小城市的发展潜力,才能够推进全域城市化水平。

五、城市发展中的问题:大城市优先发展的惯性与小城市发展的阻力

根据前文,大城市发展战略和小城市发展战略都有其存在的合理性,但是科学的城市发展战略需要与宏观经济发展样态相适应。城市化进程总会结束,城市化进程的初期需要充分发挥大城市的带动作用,随着城市发展速度下降,小城市的空间布局问题就显得尤其重要。但是长期以来存在中大城市优先发展的路径依赖问题,使得城市发展战略实现由“强调大城市地位”转向“突出小城市作用”仍然需要较长过渡时期。

(一)大城市持续拥有聚集优势:腹地内存在“灯下黑”问题

大城市随着规模扩大,由于单位空间内可资容纳的可变资源的数量相对有限,城市的聚集经济效应开始降低,资源在城市中心区布局的竞争强度迅速提升。但是大城市能够为资源创造更多发展机会,不同资源间具有更强的合作愿望,从而创造出更多的赢利机会。因此,大城市发展的惯性会对腹地小城市造成资源虹吸,小城市因而出现发展缓慢问题,出现大城市近域腹地内的“灯下黑”。在这种发展状态下,大城市主导下对腹地仍然存在较强的缪尔达尔回波效应,腹地与中心城市间存在较大的发展差距,小城市对中心城市的支撑度不够高,中心城市间的次级城市团不能很好地发挥纽带作用。“灯下黑”即大城市在成为区域经济发展高地的同时,邻近腹地则成为城市发展的洼地,小城市与大城市不能协同发展。

(二)城市体系以行政区划为限:行政单元边界两侧城市发展不对称

行政区划对城市体系的建设存在较大影响,城市体系一般都是以行政区划为限得以建构。克氏中心地理论也论及了行政因素对中心地体系的影响,但理论中并未论及行政区划会成为发展城市体系的约束。克氏认为,在行政区划影响下的中心地等级体系中,高级别中心地能够直接影响的次级中心地的数量与市场因素和交通因素影响下的中心地体系存在差异,但构建中心地体系的城市链进而中心地的影响力仍然是能够越过行政区划边界,对更大腹地产生影响的。当行政区划界线成为城市体系的界线时,高级别中心地不能以行政区划边界处的小城市组团为纽带,与邻近行政单元的中高级别中心地高效互动,当邻近行政单元的城市化水平存在不对等问题时,行政区划边界一侧城市化过度发展的同时另外一侧却发展严重不足,中心城市之间的小城市的发展机会被牺牲掉。

(三)城市群内交通通达程度不够高:小城市不能成为城市链上的节点

交通网络的通达程度是衡量城市群质量的标志。根据区域经济学理论,城市依托优越的区位和便捷的交通网络得以建立,在腹地内具有更强的资源聚合整合优势,从而在城市群建构过程中扮演着重要角色。但是城市群的完善,并非单纯在中高级别的中心地间建设城市链。城市链只有将中高级别的中心地间的小城市串联起来,并且将城市链与城市链围成的腹地整合在一起,城市群的发展质量才会得到提升。但是由于行政区划的影响,行政区划边界处会存在断头路问题,中低级别中心地间的互动效率降低,邻近行政区划间的对话质量也打折扣。城市化进程中,现代化的交通通道将高级别的中心地连接在一起,资源聚集的区位指向更强,高级别中心地之间的区域成为了城市化的空白区。提升交通网络的通达性程度,需要依托交通干线,将交通网络向小城市延伸。城市链只有增加与小城市连接的出口,才能够使其与中心城市协同发展,小城市以及依托小城市建构的次级城市团,才能够在中心城市间扮演节点角色。

(四)大城市过度发展与城市间过度竞争:地方保护下的行政区经济

行政区划影响着城市发展,市场范围、产业布局和中心地体系的建构都以行政区划为界建立。中心城市依托其具有的聚集能力虹吸腹地内在资源,从而在中心城市与小城市间形成较大反差。资源的趋利性本质使其能够在城市中心区或中心城市找到更多赢利机会。资源的聚集指向反映了城市的竞争力。例如在京津冀区域内,京津依托大都市优势成为京津冀区域的高地,在行政区划影响下,优质资源向大都市富集,并在深度整合过程中激发创新,从而对优质资源保持持续吸引力。因此,城市化进程中城市间的资源竞争,同时形成过度发展的区域中心城市和发展严重不足的小城市,中心城市虽然按照“摊大饼”方式向腹地拓展,但是缺乏向腹地拓展的张力,城市中心区的资源富集强度远远高于城市向腹地拓展的强度,行政区划边界处小城市间的对话水平较低,小城市间的合作水平较低且空间布局无序,区域经济发展过程中出现的“诸侯经济”“地方保护主义”“市场分割”或“行政区经济”等问题(14)刘文俭:《城市发展战略新常态:由竞争走向合作》,《理论视野》,2016年第2期。,进一步降低了小城市与中心城市、小城市间的协同发展程度。

六、小城市战略的发展措施:超越非均衡状态促进多层次城市体系形成

(一)发展小城市需要走非均衡发展道路

增长极理论强调了城市体系的非均衡发展规则,克氏中心地理论虽也阐明了多层次中心地体系在建构过程中从不均衡走向均衡的发展历程。区域经济的发展样态具有偶然性,区域经济增长点的产生区位以及对腹地施加影响的方式具有随机性,经济发展的空间布局并非同时产生和均匀扩展,发展基础较好和区位条件优越的中心地会成为区域经济发展的凸起,在循环累积效应影响下,腹地内表现出区域经济发展的不均衡性,中心地的发展样态出现分层。因此,小城市战略需要走非均衡的发展道路(15)陆立军:《我国小城市建设的战略意义和对策建议》,《甘肃社会科学》,2012年第5期。,资源的赢利性动机决定了资源聚集指向,从而决定了腹地内小城市的聚集状态,进而影响腹地与区域中心城市的互动状态。缪尔达尔论及的回波效应与扩散效应,也表明了城市发展的非均衡状态。小城市的非均衡发展状态需要通过适当介入行政力量加以矫正,通过适当调整资源流向为“小县大城”创造发展条件。

(二)完善城市群结构使腹地承接大城市职能

城市群的建构需要突破行政区划约束,在更大腹地内构建起结构更加完善的多层次城市体系。克氏中心地理论和增长极理论虽然是按照城市发展的不同方向论证城市体系的建构,但其中都包含了腹地与中心城市高效互动的内涵。中心城市的职能向腹地疏解,可以进一步完善与腹地间的互动通道,形成中心城市主导下的产业互补体系。例如京津冀协同发展战略举措下的河北省腹地内,定安片区、宁安片区、辛集市、霸州市、涿州市、高碑店市和永清县等都是在区域中心城市间发挥重要作用的节点。在石家庄市“第三极”城市体系构建中,定州市和辛集市成为石家庄市向北、向东发展的触角。在邯郸市和邢台市的行政区划调整后,南和区与沙河区逐渐整合在一起,成为将邢台市与邯郸市连接在一起的纽带,进而沿“仁泽区—南和区—沙河市—永年区”形成城市链,成为连接邢台市与邯郸市的城市走廊。邯郸市、邢台市向小城市的职能疏解,以及小城市对疏解职能的有效承接,推动冀南地区以邢台市和邯郸市为核心的“双核心”城市组团的建构。

(三)在“分区+分步”发展中形成次级城市团

中心城市腹地较广,不同区域的发展状况存在差异。为了提升全域城市化水平,需要对既有行政单元分区划片,将整个腹地划分为若干子片区,在每个子片区内确定次级中心,依托次级中心将子片区内的乡镇中心地整合起来构建次级城市组团。次级城市团可依托发展基础较好的县级中心地建立,也可依托乡镇中心地建立,后者需要升格乡镇中心地的行政级别,使其在腹地内发挥更大的作用。中心城市腹地内的城市发展环境在不断变化,重要交通线的变更或者新建都会对腹地施加影响。例如保定市辖区内的高碑店市就是在镇级行政中心基础上建立,高碑店市的前身是新城县,政府驻地在新城镇,在京广铁路以及主干公路交通线影响下,新城县的经济中心逐渐由以新城镇为中心转向以高碑店镇为中心,随后县政府驻地也从新城镇转移到高碑店镇,新城镇随即更名为高碑店市(县级市),高碑店镇行政级别的提升进一步理顺了高碑店市的资源空间布局,为保定市提出的“城市向北”发展战略提供了重要支撑。

(四)完善中心地间的联系构建微中心

县级中心地和乡镇中心地在城市团发展中扮演着底层支撑角色,其发展质量直接影响中心城市职能的疏解状态以及腹地内城市的协同发展程度。发展基础较好和区位条件优越的乡镇中心地能够成为县级中心地的副中心,成为邻近县级中心地建立联系的节点。田园城市理论、杜能环模型、伯吉斯的同心圆模式、霍伊特的扇形模式、哈里斯和乌尔曼的多核心模式以及前文论及的克氏中心地理论,都强调了城市发展过程中在腹地内构建节点的重要性,节点能够将邻近的高级别中心地连接在一起,同时也能够整合腹地资源成为具有较强整合力和发挥协同带动作用的微中心,微中心与县级中心地互动,为以县级中心地为核心,在县域腹地内形成分散发展的城市团空间布局奠定基础。县域城市团分散布局的空间发展构架,能够充分发挥腹地内小城市的作用,依托微中心建构乡村场域内的产业布局,通过前向一体化和后向一体化拓展产业链,产业链条成为城市空间布局的内在逻辑。

七、研究结论

城市化进程需要经历“慢—快—慢”的发展过程,大城市发展战略强调大城市的核心引领作用。大城市在资源聚集与整合方面具有更多优势,趋利性动机使资源具有较强的大城市指向性。随着城市规模扩大和空间内的资源密度逐渐提升,聚集不经济问题开始产生,向距离城市中心区更远区位上布局,成为资源盈利的理性选择,这意味着大城市需要将部分职能向腹地疏解,从而带动腹地内小城市的发展。城市化进程规律表明,在大城市发展到一定规模后,城市的发展速度就需要降下来,城市团的建构需要由规模扩张转轨到内涵提升。大城市与腹地内的小城市在博弈中建构着资源空间布局,城市腹地内的资源都在通过追求效用最大化竞争空间资源,大城市和小城市在博弈过程中,都可通过调整资源布局状态谋求帕累托改进,从而在不同层级的中心地间实现协同发展。小城市是城市体系的底层支撑,小城市发展战略取代大城市发展战略是城市化的趋势,通过发展小城市,能够解决大城市过度发展造成的城市病,也有利于腹地内的小城市通过充分整合形成微中心或次级城市团。提升腹地内的小城市发展质量,需要解决大城市优先发展造成的“灯下黑”问题、邻近行政单元城市发展水平不对称问题、交通网络通达程度不够高以及地方保护下的行政区经济问题。因此,需要及时判定城市化进程的拐点,突破行政区划限制,构建起跨行政区划的城市体系,通过“分区+分步”方式扭转行政单元内非均衡发展的城市发展局面,形成以小城市为底层支撑的协同程度较高的全域城市化发展战略新格局。