《泰泉乡礼》“化乡”的治理精神及其事功路径初探

2022-03-31黄吉宏

黄吉宏

(江苏师范大学 中华家文化研究院,江苏 徐州 221116)

《泰泉乡礼》,《四库全书》本题为七卷(1)(明)黄佐:《泰泉乡礼》七册,《景印文渊阁四库全书》第142册,台湾商务印书馆,1986年版。,明儒黄佐撰,黄佐事迹见《明史·文苑·黄佐传》,《明儒学案》亦为其专列《泰泉学案》。本文所谓“化乡”取法乎《礼记》观乡而知“王道易易”的理则,围绕“化乡以礼”“礼耕人情”“治理以事”三个维度的基层治理精神,即通过宗本义的“新三纲”、损益化的四礼常情以及社群与乡邑治理神道设教的融摄化来导向三代上古治道“国之大事,在祀与戎”的价值期待,回向“治邑权几,根在化乡”的家国一体化共同体建构这一乡村儒学在宋明以来不断下移事功践行的根本遵循。这在《礼记》《乐论》《孔子家礼》《陆子遗书》等典籍中皆有论述,按清代陆世仪谓:“以三代之治治天下, 其要在于封建,以三代之治治一邑, 其要在于化乡,乡者,王化之所由基也。”(2)《礼记·乡饮酒义》:吾观于乡,而知王道之易易也;《荀子·乐论》:吾观于乡, 而知王道之易易也;《孔子家语·观乡射》:吾观于乡,而知王道之易易也;陆世仪:《治乡三约》,《陆子遗书》,清光绪二十五年刊本“自序”,第1页。

以下在简要阐述《泰泉乡礼》成书以及流布的基础上,探究其“慕上古遗治”、续明初《教民榜文》的“化乡”理路,就其数理和合的文本来作一具体的诠释。

一、《泰泉乡礼》成书以及流布概略

黄佐(1490-1566),字才伯,泰泉其号也,香山人,12岁乡试第一,正德辛巳进士,官至少詹事。《明儒学案》称其“典礼乐律词章,无不该通”,旁及天文历算之书。历任江西司佥事、广西提督学政、修撰兼司谏、南京国子祭酒、右谕德、少詹兼翰林院侍读学士,黄佐一生笔耕不辍,“著述至260余卷,在明人之中, 学问最有根柢”(《四库全书总目提要》)。

《泰泉乡礼》最初为六卷,是书合于时政,作于嘉靖九年(1530)任广西学政,“修书院,撤淫祠,行射礼,举节孝,立乡社,择土民及猺獞之子弟而教之,风化大行。”(3)(明)苏浚:万历《广西通志》卷24,《名宦志》。借于回乡省母乞休之时。此前一年王阳明刚在广西平叛思州、田州之乱后不久遁世于返程之途大庾岭。黄佐有感于明代中叶以来世风日下,“破山中贼易,破心中贼难”的处境,力图将社会治理的重心下移,通过基层士绅等群体的“化乡”之举,达到自下而上助化王纲、申明礼乐的教化意图。时隔五年,嘉靖十四年(1535),在粤藩参议徐乾的主事下“刻于广之藩司,颁诸郡邑”。再过十四年,嘉靖二十八年(1549),黄佐本人又在六卷本的基础上,将《士相见礼》及《投壶》《乡射》诸篇附录其中,合订为七卷。《旧谱》:公旧著《乡礼》六卷,粤藩刻之以行。是年,又以《士相见礼》及《投壶》《乡射》诸篇附之,“重刻于香山之邑斋”(《泰泉乡礼》),合七卷。按清代阮元《广东通志》著录七卷,《四库全书》著录七卷。现存较好的版本为清道光二十三年芸香堂刻本,原书版框高175毫米,宽122毫米,藏于广东省立中山图书馆(4)张俊业:《黄佐年谱》,广州大学2019年硕士论文,第44-45页。。《泰泉乡礼》主要依赖乡贤弟子等合力始为广布。嘉靖己酉春二月之吉,知香山县事闽邓迁特别为七卷本的《泰泉乡礼》作序,特别交代了原初六卷本如何增饰为七卷本的缘由,邓迁为福建闽县人,嘉靖二十三年(1544)曾以举人身份任香山知县,接着又由入室弟子广东顺德籍何鮤两次为之作序(《旧谱》),因而在七卷本重刻的《序》中特別标识以人为先的原则,将何鮤最初的原序列为序首,开篇段末题记“嘉靖己酉(1549)夏四月既望,顺德何鮤撰”。次段文末则以重刻主事者作叙以示区别,题为“嘉靖己酉(1549)春二月之吉,知香山县事闽邓迁叙”。

《泰泉乡礼》其“化乡”的宗本义,因循原始儒家“三纲八条目”而又能随时代的需要而作“迁善导俗”的淑世性新诠释。黄佐弟子何鮤回忆:“夫道有隆污,俗由升降。……昔在家食,辑为 《乡礼》一书,要在于敬身明伦,讲信修睦,主乡约以励规劝,而谨乡校,设社仓,则豫教与养,秩里社,联保甲,则重祀与戎。身心既淑,礼乐备举,凡以约其情而治之,使乡之人习而行焉,善俗其有几乎!”(5)(明)黄佐:《泰泉乡礼》七册,《景印文渊阁四库全书》第142册,台湾商务印书馆,1986年版,第592页。

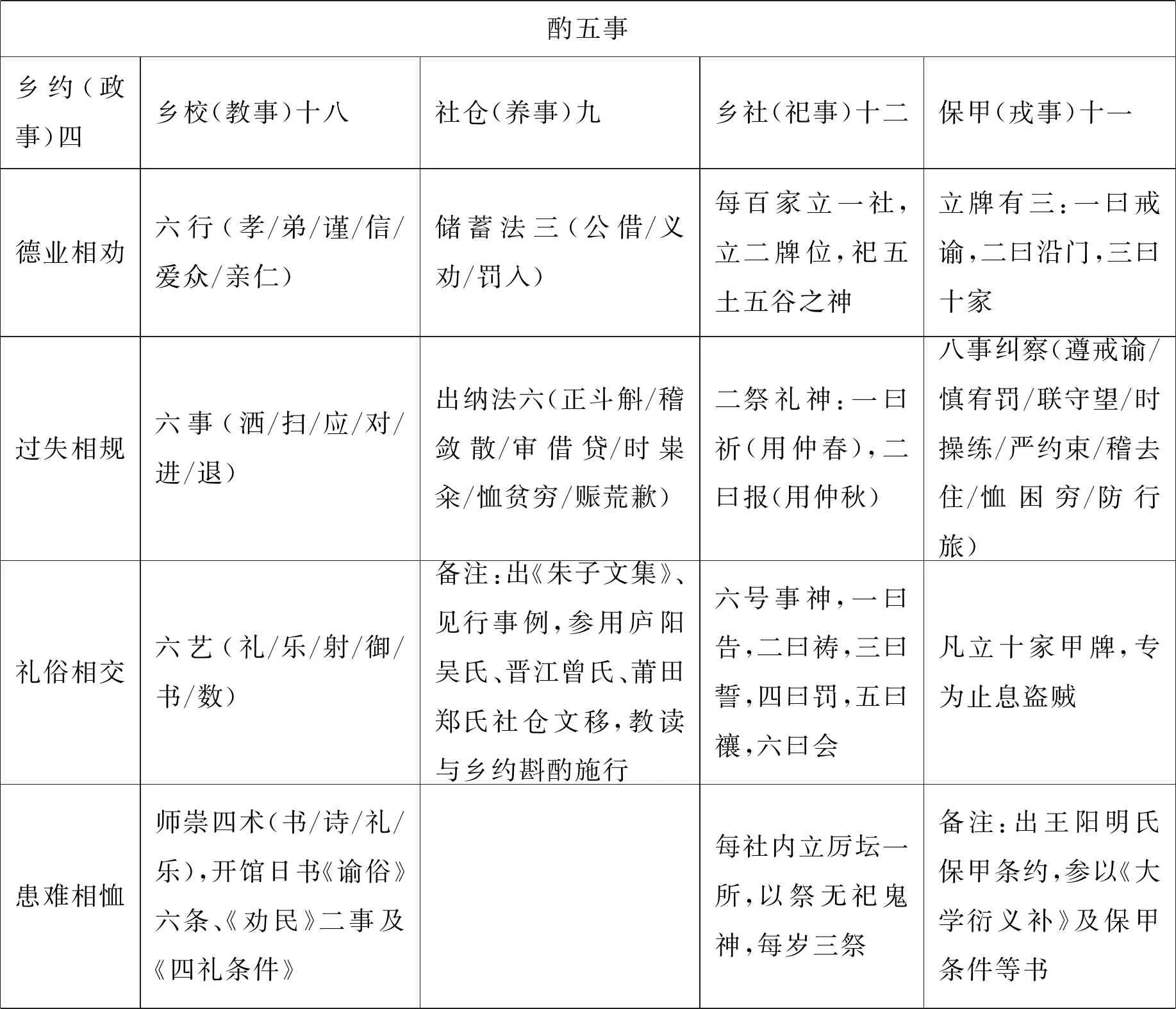

其数字化纲目依次为:新三纲“立教—明伦—敬身”为主,因四礼“冠—昏—丧—祭”为条目,酌五事“乡约—乡校—社仓—乡社—保甲”为治理“端本厚俗”之路径,数字依次循序渐进为3-4-5,数之理直指“纲—目—事”三维,体现了著者简约、明白、通达的治理思路。以下具体条贯分析之。

二、新三纲:基于《礼记·大学》家国一体化思想在基层社会“化乡”的新诠释

新三纲的宗本义不离《礼记·大学》“明明德—亲(新)民—止于至善”的根本原则,但又尤其看重城隍、乡社等“神道设教”的功能性神圣空间的效能,《泰泉乡礼》开篇在论及新三纲“立教—明伦—敬身”之具体内容后,紧接着便是以斋戒、申誓神明于城隍、里社,以此上达“神正论”的宗教性效果。

抽象性的明德、亲民、至善化为“由家及乡”的制度性安排,是对大人之学以三纲为终极目的全面覆盖。将比较私人化的“乡里之教”纳入三阶论的有序扩充,有助于以宗法伦理为主要特征的教化主体与对象的重心下移,即兼顾教育不同年龄段学子的差异性,又能对“小学之教”“大学之教”之时间性范畴置换成空间性的“在地化”,赋予乡里教学内容上更多的灵活性,特别是将空间化的“乡里之教”摆到重要的位置,在遵循传统“五伦”教化的同时,将“乡试”与“社学”统筹起来。史载三代之礼到了宋儒朱熹时代,曾通过章句集注的方式将德性修为凝练为儒家政治伦常的最高标准“三纲”。元末明初,围绕推“家”及“乡”的基层治理得失,朱元璋经过约18年的反复酝酿才定下科举、举荐双行的基层“化乡”制度。

1367年,时为吴王的朱元璋设“文武二科取士”策(《明史·选举制二》),但仍延续宋代“文武分途”的经权术以逐渐稳固朱氏天下。洪武三年(1370)八月昭告天下“使中外文臣皆由科举而进”(《明史·选举制二》),时年“乡试”题中有“《四书》义二道”,发榜后10天又对录取者进行射、书、算数等实务性内容的考察。洪武六年(1373)朱元璋有感于所录人员大多缺乏从政经验与实务能力而暂罢,又开察举“德行为本,文艺次之” 权宜之路(《明太祖实录》洪武六年二月条目),经过6年的检验,举荐之数与授官之职产生的“无官可授”矛盾渐显,至洪武十五年(1382)八月下诏恢复科举取士,洪武十七年(1384)定科举成式,“荐举、科举,两途并用”。尤其在国家治理与家庭教育之间扩大“社学”等途径,为处于因种种原因无法通过体制内科考获得仕径的众多“缙绅之士”提供了“兴社广学”“以礼化乡”的多元路径。同时为儒生参与各地基层事务的管控提供了“地方化”的转进的灵活空间。

黄佐在提出士大夫居乡以“告谕”肯定“父慈子孝,兄友弟恭,夫和妇顺”的核心家庭伦理后,又特别增加十八条否定性条目以明晰化。首先由“五伦”之源夫妻(妾)关系演绎出“五毋”,用强—弱、富—贫、小忿—大义、新怨—旧恩对举,归本明德归厚、以上帅下、由身入心的工夫论,深化古典时代“大人之学”正反面的警示意义:

毋以妾为妻,毋以下犯上,毋以强凌弱,毋以富欺贫,毋以小忿而害大义,毋以新怨而伤旧恩。善相劝勉,恶相规戒,患难相恤,婚丧相助,出入相友,疾病相扶持。(6)(明)黄佐:《泰泉乡礼》七册,《景印文渊阁四库全书》第142册,台湾商务印书馆,1986年版,第595页。

紧接着,“十八毋”的第二层级是“毋学赌博,毋好争讼,毋藏奸恶,毋幸人灾,毋扬人短,毋责人不备”,这些乃是明中叶以来“乡礼”在以奉官方律法、协助地方性“粮役”事务外、维系乡村治安、教化以及培育新民和迁善改过的警言:

小心以奉官法,勤谨以办粮役。毋学赌博,毋好争讼,毋藏奸恶,毋幸人灾,毋扬人短,毋责人不备。(7)(明)黄佐:《泰泉乡礼》七册,《景印文渊阁四库全书》第142册,台湾商务印书馆,1986年版,第595页。

最后的“六毋”,则由勤俭持家的角度推及一切社会习俗,论及事上培植“俭朴”这一优良民风的重要性。这些是直接针对乡邑基层社会风俗中的不良现象而论,如在婚礼中以“彩礼”而论婚期、丧礼期间大肆饮酒吃肉、葬礼过于依赖风水先生择日安葬导致停柩过久无法入土为安、民间巫术以及各类佛事盛行等导致对正统儒家“昏—丧—葬—祭”等制度性安排的侵蚀问题:

事从俭朴,毋奢靡以败俗,毋论财而失婚期,毋居丧而设酒肉,毋溺风水而久停柩,毋信妖巫、作佛事而忍心火化。仍各用心修立社学,教子弟以孝弟忠信之行,使毋流于恶。(8)(明)黄佐:《泰泉乡礼》七册,《景印文渊阁四库全书》第142册,台湾商务印书馆,1986年版,第595页。

以上“六毋”,直指基层百姓日常的社会积弊与明中叶以来乡里突出的奢靡之风,涉及明代社会由传统四民社会“士、农、工、商”之外增加的“佛道”二民以及民间风水术士日益介入社会民众婚姻家庭生活的各个方面,突出“社学”在国—家之间的社会教化空间,即社会“隐恶扬善”之“德行”上的教化功能,有助于上通《管子》的“国之四维”、下达《论语·学而》“孝弟”作为“为仁之本”以及损益宋儒“朱子八德”的德目。

黄佐在申明“立教”之三的“乡里之教”后,由家及乡,进而以“明伦五目”来达到“以亲及疏”的推近及远关系:即崇孝敬、存忠爱、广亲睦、正内则、笃交谊。至于“敬身四目”则立足“以中制外”,在由知达行上强调“笃敬以操行”“忠信以慎言”“节俭以利用”“宁静以安身”,基本因循“朱子《小学》,参以陆氏家制、吕氏宗法而损益”,在“化乡”的原创性上不足,在有针对性地涉及“乡治”的移风易俗上则以融入“因四礼”“酌五事”而展开。

从总体上看,黄佐的《泰泉乡礼》,感时秉笔,开出“以家达乡”的三种立教之目,既是对古典《礼记》自上而下精英士大夫范民众以礼仪、敦节义以厚俗的承绪,也是宋明理学义解“大人之学”在“化乡”问题上的新良方。其开出修立“社学”的教化路径以及“以家达乡”的方法论,基本上实现了在八岁以上的“小学之教”、十五岁以上的“大学之教”之外补益基层教化的治理的“筑基”之举。尤其是在“事上磨砺”上开出的“十八毋”,以数理化的否定性评判,对“乡礼”的负面清单一一例举,在基层治理上切近时弊,是对三代以来修齐治平思想的一种新诠释。

三、因四礼:简化《礼记》“六礼”以契合“乡里之教”的入乡随俗

第一,《泰泉乡礼》数字化四礼治理的所有文本皆依据南宋朱熹的《家礼》,但将《家礼》的五目“通礼、冠、昏、丧、祭”简化为四目“冠—昏—丧—祭”。首先,从《泰泉乡礼》涉及“冠礼”的四条仪轨看:也从禁止性条例来强调“凡子弟未冠者,不得以字行”,一旦冠而字之,特别指出不能犯古代的圣贤以及先世的名讳。其次,在遵循《月令》时节的程式上,以阴历的每月初一日作为乡里之教行冠礼的“时间性安排”。由于物质条件的限制,黄佐也特别对“谢宾”环节进程中的装束依据各自的经济能力作了数字化的三种层级化安排,细化装束的质料、数量的灵活性,即“上户绢一匹,中户布一匹,下户帕一方” ,尽可能照顾到基层乡里家庭的实际情况,更多给予当事者“感同身受”的象征性意蕴,最终目的是逐渐养成遵循有司教导的“成人之道”。

第二,《泰泉乡礼》对十五条有关的“昏礼”规定也作了基层治理上的简化,如对古礼的男女嫁娶之“六礼”,删除“问名”“纳吉”两个中间环节,简约为“纳采、纳征、请期、亲迎”四条即可,而且对每一环节的开销、通书、礼物、仪仗队、书写格式、女服、首饰、衣裙、乡俗见诸亲的礼数、妇不见外姓以别男女、下聘、议婚等伦理要求等也都作了“入乡随俗”的简约化革新,尤其是对各种奢靡之风,都根据《家礼》作了改正。

例如,在男女婚嫁的法定年龄16、14岁之外,重视《黄帝内经》对人生理发育的自然优生之道,要求以男女交合的自然生理体能为基础以顺天地阴阳之道。黄佐指出:无论是未达到法定年龄的“先时”早婚现象,还是男性超过25岁、女性超过20岁的“过时”行为,都不是“保合太和”的守正之道。中国在以农耕文明为主的封建社会,注重以男丁作为从事农事耕作的重要劳动力来源,在婚育问题上为纠正乡里基层早婚晚婚的问题,治理的主体乡约正及乡校师二者,应当切实担起敦促职责,实时加以省谕。

在治理男女生育不平等的问题上,尤其针对传统封建社会“重男轻女”、乡里生女“淹溺,访出”陋习,《泰泉乡礼》提出了礼法兼治,协同管制的办法,力图遏制乡村基层家庭存在的此种不良风气。

凡生女多,惧贫难嫁,自行淹溺,访出,将父母送官惩治如律。近闻有等村民,自杀其女,以免费奁饰。此风渐不可长,教读及约正、约副宜早谕之。(9)(明)黄佐:《泰泉乡礼》七册,《景印文渊阁四库全书》第142册,台湾商务印书馆,1986年版,第600页。

在黄佐所处的岭南地方社会,受身处客家移民以及“流徙”“罪官”等中原汉化的影响,“重男轻女”现象也多有存在,加上明中叶以来婚嫁礼俗上的奢靡之风,受奁饰陪嫁负担的影响采取的更为极端的“自杀其女”行为,严重危及人的生命,因此,需要通过乡约教读、约正、约副的积极干预,在礼法并用的措施下不断教化,从内在观念与外在经济辅助条件上双管齐下,扭转乡里这种不良风气。

第三,丧九祭四,符合儒家慎终追远、民德归厚的“乡治”目的。为达到守制期间不犯礼数,《泰泉乡礼》云:“凡居丧,要以哀戚襄事为主”“凡葬,依《家礼》”“凡祭礼,所以报本追远”,应当回归“四时之祭”的礼制。丧礼属于凶礼,祭礼属于吉礼,一凶一吉,不可混杂,作为孝子,更不应该在居丧期间赶赴他人的酒席。居丧规制要求做到“四不许”:

不许匿丧成昏。吊宾至,不许用币,不许设酒食。惟自远至者,为具素食,不用酒。孝子不许易凶为吉,赴他人酒席。(10)(明)黄佐:《泰泉乡礼》七册,《景印文渊阁四库全书》第142册,台湾商务印书馆,1986年版,第600页。

为了顺应丧礼行进中的庄严肃穆氛围,《泰泉乡礼》规定:“凡丧事,不得用乐”,同时也禁止送殡过程中使用“鼓吹杂剧、纸幡纸鬼等物”,一切宜循朱子《家礼》,提倡食粥蔬素,旌奖尽礼书之人,罪责未尽冒犯的里人,发动乡里众人一并监督核实。

在由丧到葬的礼制进程中,对于棺柩的停放,特别规定不能超过一年,不迷信风水,兄弟之间也不能互相推诿、逃脱作为子女安葬孝亲的义务。葬礼不搞奢靡攀比之风,祭奠所用祭品、所费银两、所备棺木量力而行。如:

凡致奠,上户用猪羊各一,所费银不过三两;中户用猪一,所费银不过二两;下户用五牲(11)五牲,为古代用作祭品的五种动物,一般指牛、羊、豕、犬、鸡。按《左传·昭公十一年》“五牲不相为用”句,晋杜预注解为“五牲,牛、羊、豕、犬、鸡”,此中联系上下文应该是当时猪的一半价格之物,下户实际生活中用鸡的可能性较大。,所费不过一两。不能具者,惟炙鸡絮酒尽哀亦可。僭用牛马者罪之。凡三等人户之下葬,用薄棺,不许焚尸。(12)(明)黄佐:《泰泉乡礼》七册,《景印文渊阁四库全书》第142册,台湾商务印书馆,1986年版,第601页。

对于比较特殊的“贫不能葬者”,要求约正、约副率闾里科,发扬扶危济困的乡里互助精神,“少钱以助之,毋令暴露”。一切根据朱子《家礼》践行。制止厚葬、棺内陪葬金银钱帛等贵重物品,这些客观上有助于减少规避葬后被盗的几率。《泰泉乡礼》一再反对儒家之外的佛、道等焚尸火化行为,并将其“伤心害理”的伦理戒律升格为刑律,援礼入刑,宜作为惩治不肖子孙的根据,并旁及参与实施具体火化的工人加重处治:

凡火化者,忍心害理,宜送官严惩,子孙依律死罪,工人各行重治。

凡葬埋,宜依族瘗之礼,左昭右穆,不得淆乱。其有乘时强占他人坟地,送官惩治。(13)(明)黄佐:《泰泉乡礼》七册,《景印文渊阁四库全书》第142册,台湾商务印书馆,1986年版,第601页。

明代的广东地区,受儒家文化与百越地区少数民族不同习俗的相互影响,在丧葬问题上,“衣冠礼乐,无异中州”与“信尚巫鬼,疾不迎医,死多火葬”(14)《广东通志》 卷20,《民物志一·风俗》。两种现象并存。作为“恪守程朱理学”的黄佐,对化蛮夷之习为“邹鲁之风”汲汲以求,《泰泉乡礼》倡导儒家孝亲土葬的仪式感,自然矫厉薄俗,不遗余力。此与嘉靖元年(1522)时任按察司副使魏校到粤禁止火葬(15)《庄渠遗书》卷9《岭南学政·谕民文》谓:“禁火化以厚人伦”,为人子者以父母爱我痛我之心,爱痛父母,何患不能孝顺父母者乎?今“四民”中有父母生时触怒得罪,可杀可卨,父母死日,即火烧路弃,可痛可伤。此固久安之陋习。亦由有等师巫,谬彰邪说,惑乱民心,以西天为极乐,火化为归仙,不知西天是夷鬼之地,父母何居?!火化乃炮烙之刑,父母何罪?不思爱痛深恩,顾乃以仇报德,既前熬其骨肉,飘散其神魂,日后虽有思亲之时,祭之不亨,哀之无益,禽兽同归,天人共怒,家道凶亡,子孙衰替,皆本于此。,令僧民还俗等雷厉风行之“移风必易俗”之行相吻合,都受到儒家以夏变夷观念的深刻影响。除了慎终追远的以礼化情工夫外,黄佐对丧礼中的葬埋礼仪“左昭右穆”以及土葬涉及的坟地世俗争端也作了进一步的规定,如有违反者要求送官府惩治。

第四,祭礼四条的损益,黄佐悉依朱子《家礼》的同时,又主张按陈献章与宁都籍新会县令丁积所定《礼式》册规,参以义门郑氏《家范》更化改制,并将传统“礼不下庶人”的主张贯彻到明中叶以来基层“化乡”的治理中,“礼下庶人”,客观上扩大了“乡礼家法”的覆盖面以及受众范围:

凡上户,准古礼。庶士得祭门、户、井、灶、中霤(即中宫土地神),是为五祀。有疾病,惟祷于祠堂及五祀,或里社。中户、下户惟祷于祠堂、里社。不许设醮禳星,听信巫觋。违者罪之。(16)(明)黄佐:《泰泉乡礼》七册,《景印文渊阁四库全书》第142册,台湾商务印书馆,1986年版,第601页。

乡里上户“五祀”已然将上古《礼记·曲礼下》作了损益置换,即将宅居生活化的功能性表征取象“井”,隐喻生命滋养之水,“穴地出水之处”。将上古天子祭祀的对象之一更为抽象性的“行神”,改为乡人晨起头等之事—汲水以寓财源滚滚之具象。按郑玄《曲礼下》对“五祀”的注解对应“户、灶、中霤、门、行也”,即祭户神、灶神、土神(中霤)、门神、行神。 “路头”之行神之祀,对应五路“东西南北中”,蕴含出门求财路路通,五方皆可得财。从儒家基层治理的“地方化”建构而论,以黄佐为代表的岭南家族文化,一方面回溯“上古遗治”的祭祀古法,并扩充古礼的等级性,细化“祠堂”“里社”的祷告之所,从而压缩巫觋之导向中下户崇奉“淫祀”的可能性。以黄佐为典范的“化乡”建构地方性治理与家族影响力的互动,日益成为16世纪以来儒家士大夫在岭南“以家达乡”的文化资源,“也是岭南庶民族群用以强化地方血缘和地缘社群力量的文化手段”(17)叶汉明:《明代中后期岭南的地方社会与家族文化》,《历史研究》,2000年第3期。。

四、酌五事:更化乡村治理以“端本厚俗”的路径

推家及乡,以嵌入家国一体化的治道中间层“社会”而论,有助于在斟酌“乡礼”更化化乡的基层治理的“事上磨砺”,维系百姓日常的导俗归善,培育社会日常政化教养的“端本厚俗”气数。从“地方性政务”与“家国性事务”之间探寻居乡士大夫群体系统化统筹“政事—教事—养事—祀事—戎事”基层事务运营的实践路径。具体“五事”所司职责如下:

一曰乡约,以司乡之政事;二曰乡校,以司乡之教事;三曰社仓,以司乡之养事;四曰乡社,以司乡之祀事;五曰保甲,以司乡之戎事。(18)(明)黄佐:《泰泉乡礼》七册,《景印文渊阁四库全书》第142册,台湾商务印书馆,1986年版,第601页。

“五事”与“新三纲”之“乡里之教”在空间布局上互相呼应,具体布置为乡校在前,社仓在后,如此既可保障日常教学物资所需,也可扩大至乡邑储蓄出入平调。乡校的左边为“乡社”,这符合明洪武元年颁布的“社稷坛制”规定。《泰泉乡礼》申明“乡约”,借助鬼神的神圣空间城隍为助益“神道设教”的地方化神灵以“神正论”的至上性,亦符合世俗传统儒家六礼之“祭礼”的“左社右稷”规范。“乡绅教化”在县域以下的乡里基层“自治”问题上,为在官的“吏胥”把持的官方性职权之外赢得了社会性空间,具体的就是“四隅社学”:

各乡教读,待约正、约副率乡人行四礼、举五事各有成绩,乃举其尤最者往在城四隅社学,随地方报姓名以闻于有司。有司覈实,乃延见,赐坐啜茶而旌赏之,免其杂泛差役。其有好为异论、鼓众非毁礼义、不率教之人,亦以姓名闻于有司,有司严惩治之。如有变警,各乡教读使约正、约副报闻,亦如之。(19)(明)黄佐:《泰泉乡礼》七册,《景印文渊阁四库全书》第142册,台湾商务印书馆,1986年版,第602页。

“四隅社学”在履行“立教”之“乡里之教”的乡校实务中,尤其重视师资的延聘以保障基层教学的教化水平。《泰泉乡礼》郑重提出:“宜延聘致仕教官及监生、生员学行尤著者以为教读,每隅各一人”。此办法乃取法乎“古人咨四岳,辟四门”(20)《尚书·舜典》:月正元日,舜格于文祖,询于四岳,辟四门,明四目,达四聪。,以明目达聪之意。具体参照朱熹“保伍法”,以县城为中心,辅助四隅官以制诸乡,又吸收明中叶宁都名儒丁积(?—1482)任广东著名难治之县新会县令期间“置四乡”以加强基层治理执行力的有益经验,以乡里三老讲习促乡风改善的良法,以“乡老以统众乡都老”科层化的教化理路。如此由县达乡,为民去“十害”,上下同心以养成乡风醇厚的治理效能。五事展开条目,又数字化为具体的治理指向。列表如下:

酌五事乡约(政事)四乡校(教事)十八社仓(养事)九乡社(祀事)十二保甲(戎事)十一德业相劝六行(孝/弟/谨/信/爱众/亲仁)储蓄法三(公借/义劝/罚入)每百家立一社,立二牌位,祀五土五谷之神立牌有三:一曰戒谕,二曰沿门,三曰十家过失相规六事(洒/扫/应/对/进/退)出纳法六(正斗斛/稽敛散/审借贷/时粜籴/恤贫穷/赈荒歉)二祭礼神:一曰祈(用仲春),二曰报(用仲秋)八事纠察(遵戒谕/慎宥罚/联守望/时操练/严约束/稽去住/恤困穷/防行旅)礼俗相交六艺(礼/乐/射/御/书/数)备注:出《朱子文集》、见行事例,参用庐阳吴氏、晋江曾氏、莆田郑氏社仓文移,教读与乡约斟酌施行六号事神,一曰告,二曰祷,三曰誓,四曰罚,五曰禳,六曰会凡立十家甲牌,专为止息盗贼患难相恤师崇四术(书/诗/礼/乐),开馆日书《谕俗》六条、《劝民》二事及《四礼条件》每社内立厉坛一所,以祭无祀鬼神,每岁三祭备注:出王阳明氏保甲条约,参以《大学衍义补》及保甲条件等书

值得一提的是:《泰泉乡礼》特别对每社内所立的一所“厉坛”每年的“三祭用日”作了详细的规定:“春用清明,秋用七月十五日,冬用十月一日,俱行傩礼。或十月不傩而移于腊月,谓之大傩。”并对“傩礼”作了详尽的描述:

凡傩,用狂夫一人,蒙熊皮黄金,四目鬼面,玄衣朱裳,执戈扬盾。又编茅苇为长鞭,黄冠一人执之。择童子年十岁以上、十二以下十二人,或二十四人,皆赤帻,执桃木,而噪入各人家室逐疫鸣鞭而出。各家或用醋炭以送疫。若腊月大傩,黄冠倡,童子和,曰:“甲作食凶,胇胃食虎,雄伯食魅(句)。腾简食不祥(句)。揽诸食咎(句)。伯奇食梦(句)。强梁、祖明共食磔死寄生(句)。委随食观(句)。错断食巨(句)。穷奇、腾根共食蛊(句)。凡使十二神追恶凶(句)。赫汝躯,拉汝幹,节解汝肉,抽汝肺肠,汝不急去,后者为粮。”此乃古礼,虽孔子所不敢废也(21)《礼记·郊特牲》:乡人禓,孔子朝服立于阼,存室神也。《方言》存室神也。邪言傩,非所谓敬。石林叶氏曰:傩有二名,傩犹禳也,以禦阴为义,故文从傩。犹禬也,以抗阳为义,故文从昜。此以存室神也,故以禓为名。郑氏以为强鬼之名,误也。按《论语》:乡人傩,朝服而立于阼阶。朱熹解释为:“傩虽古礼,而近于戏。亦必朝服而临之者,无所不用其诚敬也。或曰:恐其惊先祖五祀之神,欲其依己而安也。”。后世此礼废绝,每逢灾疾,乃至禳星告斗,作诸无益,其伤民财甚矣!故今合时制于古,以便民从俗。(22)(明)黄佐:《泰泉乡礼》七册,《景印文渊阁四库全书》第142册,台湾商务印书馆,1986年版,第644页。

上述“傩礼”经过地域性长期的华夷融合与彼此迁化,烙印了“神道设教”的化鬼有归而不为厉的“经权性”特点,表征了儒家何以祭祀(23)《礼记·祭法》:“夫圣王之制祭祀也,法施于民,则祀之;以死勤事,则祀之;以劳定国,则祀之;能御大灾则祀之;能捍大患,则祀之。”所蕴含的正神、俗神与功能性神灵的杂糅性,也符契“广东的傩是中原、吴越文化与本地土著文化结合的产物”之论断(24)谢彬筹:《广东傩文化浅识》,《祭礼·傩俗与民间戏剧——98亚洲民间戏剧民俗艺术观摩与学术研讨会论文集》,1998年版,第528页。。黄佐在家族文化与明代中叶“化乡”的地方化治理进程中,除了对以上“新三纲”“因四礼”“酌五事”进行言诠外,在“祭事”上对“坛仪”的复古与损益问题,与时贤督学魏校通过极端“毁淫祀”的手段来达到“移风必易俗”的汲汲事功有所区别,较多具有柔性的寓教于乐的特质,也体现了乡社祀事中对日益民俗化的“傩礼”的平和包容态度。

余论

清代《四库》馆臣评价《泰泉乡礼》简明切要,可见施行,“在明人著述中犹为有用之书”(《 四库全书总目提要》)。在乡风与民俗之间,黄佐的《泰泉乡礼》可谓“合今古”“顺时义”,既接续了西周重视“彝教”对庶民百姓的德行规范教育与“化民成俗”的教化活动,又内化了孔子不敢废“傩礼”的敬畏之心,很好地达到了“治礼明时”的变通性与“礼神事神”以乐神的礼乐和合效果。“傩礼”应用于“厉坛”极大地增强了人神在仪式上的交互性,与祭礼培植民众的普遍敬畏之心殊途同归,这也是明代地方治理“便民从俗”的历史意见与时代精神的真实遗存,对新时代民间非物质文化遗产的继承、保护与发展具有一定的启示。同时,《泰泉乡礼》对基层“保甲”制度的设计,与现代法治精神毕竟有些不相契合,需要辩证理性地看待,从而创造性地重构长治久安的社会格局。