基于《伤寒杂病论》探讨茯苓配伍应用规律*

2022-02-11岳上赛

岳上赛 韩 雪

茯苓,味甘、淡,性平,归心、肺、脾、肾经。《神农本草经》载:“主胸胁逆气,忧恚惊邪恐悸,心下结痛,寒热烦满咳逆,口焦舌干,利小便。久服安魂、养神、不饥、延年”[1]。现代药理证实茯苓具有利水渗湿、健脾调中、宁心安神等功效,是多种方剂及中成药的原料,有“十药九茯苓”之说。在方书之祖《伤寒杂病论》中,用茯苓者36 方,占《伤寒论》和《金匮要略》中所载282首经方的12.8%,可见,茯苓是经方中使用频率颇高的一味药物。大多数医家认为,仲景常用茯苓治疗蓄水证、水热互结证、脾虚湿盛证等[2]。药有个性之特长,方有合群之妙用。为发挥茯苓最佳功效,仲景常根据病种、证型及症状,配伍不同的中药。仲景之方用药虽少,然组方严谨。现通过对《伤寒杂病论》含茯苓条文进行统计学分析对比,探讨仲景方中茯苓所主病症及其配伍运用规律,旨在总结、传承医圣宝贵经验,以明确茯苓治疗不同疾病、症状时的最佳配伍,为临床合理使用茯苓并发挥其最大疗效提供一定的指导。

1 病症分析

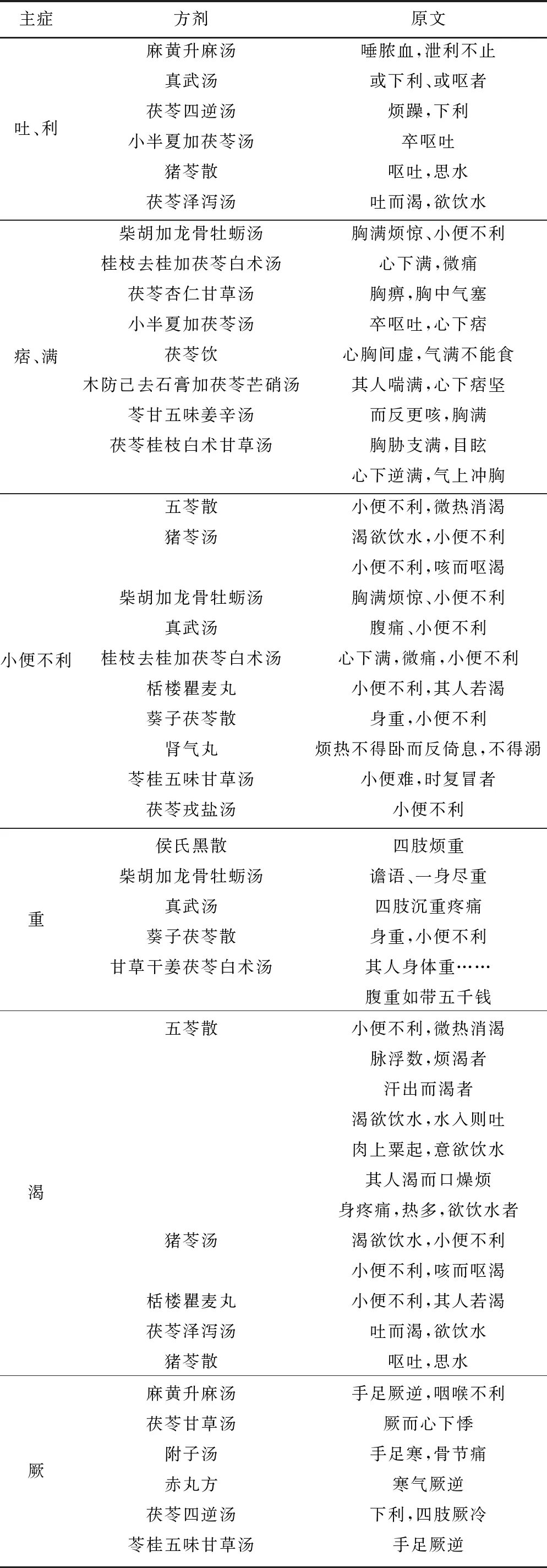

对含茯苓经方所主病症进行挖掘分析,可将其常见症状归纳为吐利、痞满、眩悸、小便不利、重、渴、厥等,仲景方中茯苓用途甚广,涉及吐利、痞满、眩悸、小便不利、重、渴、厥等多脏腑病症,但对以上症状进行归纳总结后可发现,含茯苓经方所主疾病均与痰饮水湿相关。痰、饮、水、湿之邪,异名而同类。叶天士曾论:“痰乃湿浊凝滞而生者……其余一切诸痰,初起皆由涩而生……益痰本饮食湿浊所化”。水化生湿,湿聚生痰,痰为饮之甚,饮为痰之渐。痰饮之邪随气升降,便于周身,客于经络四肢,无处不到。因此痰饮证候,甚为庞杂。痰浊上冒则心悸眩晕,饮停胸膈则痞闷壅塞,痰水互结、损伤脾阳则或渴或利,痰饮阻络、阳气受阻则腰重脚肿、手足厥冷。

茯苓自古就被众多医家奉为驱逐痰饮之要药。《世补斋医书》云:“茯苓一味,为治痰主药。痰之本,水也,茯苓可以行水,痰之动,湿也,茯苓又可行湿”[3]。张洁古谓茯苓属阳,浮而升,言其性也;东垣谓茯苓为阳中之阴,降而下,言其功也[4]。性属阳而上行,可生津液开腠理,功属阴而下降,可滋水源而利小便。由于茯苓性味平和,既可健脾和胃,又可利水渗湿,若与他药配伍成对,则妙用无穷。配利药,则祛湿之功更长;配补药,则健脾之效益显;配敛涩之药,则涩精止遗;配行散之药,则利水行湿。故仲景的经方中多用茯苓治疗痰饮之证。其配伍规律见表1。

表1 含茯苓经方主治病症

续表1 含茯苓经方主治病症

2 药物分析

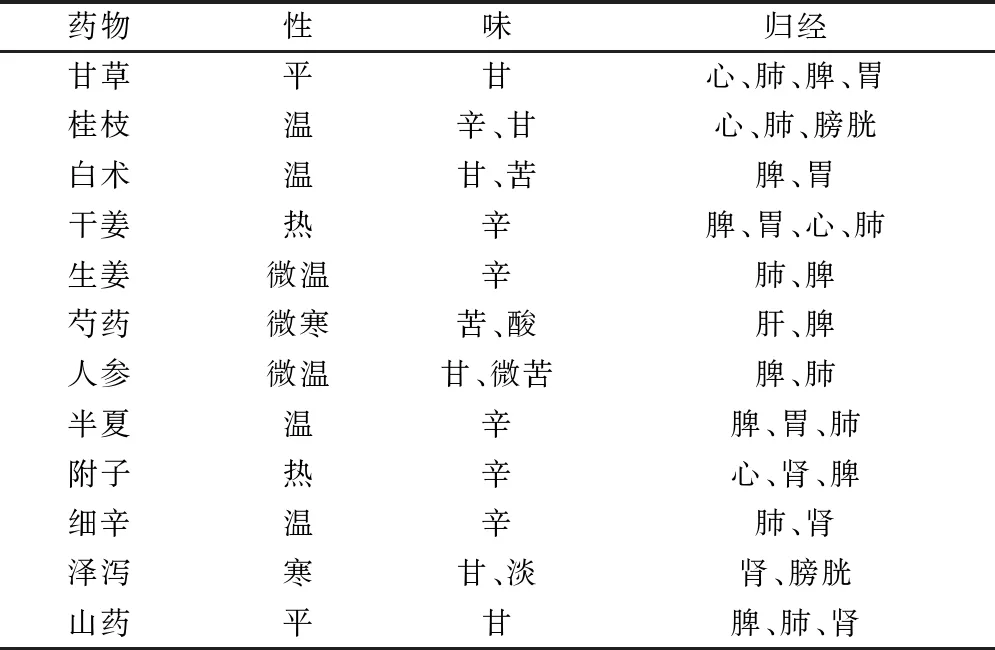

在36首含有茯苓的方剂中共出现56 味药物,与茯苓配伍频率超过10%的相关药物。见表2。经方中与茯苓配伍使用频率大于10%的药物共有12种,按配伍使用频率递减的顺序依次为甘草、桂枝、白术、干姜、生姜、芍药、人参、半夏、附子、细辛、泽泻、山药,进一步对以上药物性味、归经进行分析统计。见表3。

表2 与茯苓配伍药物频次表

表3 茯苓主要配伍药物药性统计表

《伤寒论》与《金匮要略》中与茯苓相配伍的药物虽有56种之多,但频率较高的配伍多集中于甘草、桂枝、白术、干姜、生姜、芍药、人参、半夏、附子、细辛、泽泻、山药等12味药;进一步通过对常见配伍药物性味归经分析可发现:仲景用茯苓多与性温药物配伍,配伍药物以辛、甘居多,且多入肺、脾经。

痰饮为阴邪,易阻滞气机、损伤阳气。仲景云:“病痰饮者,当以温药和之”,故多将茯苓与性温药物配伍以增强其温化痰饮之功效。茯苓本味甘,与甘、辛药物配伍,辛甘化阳,则阳光普照,阴霾得散,痰饮自化;脾主运化水湿,肺主通调水道,茯苓与归肺、脾经药物配伍,宣肺化饮同时兼以健脾利水,脾健土旺,痰湿之邪自得运化,肺经通调,水饮之邪自有去路。现就仲景用茯苓与不同药物配伍所主病症的规律分述如下。

3 配伍规律

3.1 温阳痰饮属湿,其性为阴,得温则行,得寒则凝。若阳气不足,无力推动水液运化输布,水湿停聚则易成痰成饮,痰饮阻滞经络运行则可见心悸眩晕、手足厥冷等症。仲景云:“病痰饮者,当以温药和之”,故仲景治疗痰饮大法多以疏通阳气为先,继以燥湿利水,而分导次之。仲景在治疗痰饮疾患,特别是涉及到悸、眩、厥冷等痰饮阻滞阳气、经脉不通的疾患时,多使用茯苓与桂枝、附子、干姜、细辛、生姜等温通药物相伍,取振奋阳气、温通经脉、通利小便之意。桂枝味辛、甘,性温,入膀胱、心、肺经。《素问·阴阳应象大论》云桂枝“其用之道有六,曰和营,曰通阳,曰利水,曰下气,曰行瘀,曰补中”,可见,桂枝不仅可以发表和营,更能振奋阳气、通达经脉、行散水饮。正如尤怡所云:“桂枝得茯苓,则不发表而反行水”。附子大辛大热,为回阳救逆、温经止痛之“圣药”,温元阳化寒湿;干姜味辛性热,可温中散寒、回阳通脉;细辛味辛性温,功擅长窜透开滞;生姜辛温宣散、走而不守,《雷公炮制药性解》:“生姜人肺、心、脾、胃四经”,既可温通心阳,亦可温通脾阳。此类温通药物可令阳气舒展布达,使阴无所聚,饮邪不生,与茯苓相伍,又可 “引阳入阴”,使饮邪下排,以折上逆之势,从而治疗眩悸、厥冷等症[5]。正如《黄帝内经》中提到的开鬼门、洁净府之法。调阳气,化痰饮,开经络,利水湿,使痰饮得温则化,又使水湿随小便而去,一温一利,则痰饮之症自除,实为温化痰饮之极佳组合。

3.2 益气脾为后天之本,为人体生气之源;肺主一身之气,为人体真气之海。人体各脏腑水液的代谢有赖于脾气的运化转输与肺气的宣发肃降。“脾为生痰之源,肺为贮痰之器”,水湿之邪最易困阻脾阳,脾气虚衰则水液代谢失利,肺气虚衰则宣发肃降失常,水道失于通调,水湿停聚、津液凝滞则易成痰成饮,故庞安石云:“善治痰者,不治痰而治气”; 《景岳全书》云:“治水者,必先治气。若气不能化,则水必不利[6]”。因此,健脾补肺可从根本上杜绝生痰之源,同时温阳助运,从而使痞、满、吐、利等湿滞中焦诸症悉除。茯苓味甘、淡,入脾经,甘则补益,淡则渗利,因此可健脾渗湿,利水行津,明代医家方谷谓之有“利水活津之妙”,《用药心法》言茯苓为“除湿之圣药”。因此,仲景治疗水湿痰饮疾患,多使用茯苓与白术、山药、人参、甘草等补脾肺之气药物相伍,从而加强化痰逐饮之功。白术,性温,味苦甘,入脾、胃经。味甘可以补脾,苦温可以燥湿。《本草发挥》云:“脾恶湿,甘先入脾。茯苓、白术之甘以益脾,逐水”[7];《本草通玄》中曰:“白术味甘气温,得中宫和之气,故补脾胃之药,更无出其右者”[8],李东垣亦有白术“去诸经中湿而理脾胃”之说;人参、味甘、微苦,功能健脾补肺,益气生津,大补人体元气;甘草味甘,性平,主五脏六腑寒热邪气,可益气补中、健脾润肺;山药味甘性温,功可补脾胃、益肺气,张锡纯云:“山药之性,能滋阴又能利湿,能滑润又能收敛,是以能补肺补肾兼补脾胃”,此等益气药物与茯苓相配,益肺养胃,健脾渗湿,使水道通调,运化有度[9],同时,茯苓又可疏利水道,使水气得利,补而不壅,一补一利,补渗兼施,补土制水,疏中有制,肺脾充足,则水气自化。

3.3 利水喻嘉言曾说:“湿家当利小便,此大法也”; 《医学正传》曰: “利水不从小便, 非其立也”[10]。在痰饮水湿疾患的治疗过程中,无论是温阳、益气,还是燥湿之法,最终都要给水邪以去路,使水利而湿去,饮化而痰消。茯苓淡渗利湿、通利膀胱以利水行,病痰饮兼小便不利者尤宜,仲景在渗湿利水的过程中,多使用茯苓与泽泻、白芍等药配伍。泽泻味甘、淡,可逐膀胱、三焦之水,《医方考》云: “泽泻咸而淡……咸者直能润下而兼渗利”[11];白芍可利小便而行水气,《神农本草经》中即言白芍可“止痛、利小便”;《名医别录》称其能“去水气,利膀胱、大小肠”。故茯苓与泽泻、白芍等利水类药物合用,体现了仲景合纵的配伍特点,强强联合增强利湿逐水之效[12],从而标本兼治,使湿去而痰无以生。

综上所述,仲景用茯苓治疗水湿痰饮疾患,多将其与性温、辛甘药物配伍,注重与归肺、脾经药物的配伍运用,遵循“病痰饮者,当以温药和之”的原则,根据病变性质、邪正盛衰、病机病位的不同,谨慎选用温阳、益气、利水等法,配伍不同药物,以奏温化痰饮之功,使寒饮得温,脾虚得健,水湿得利,则痰饮诸症自愈。考虑全面,配伍严谨,可见仲景用药之考究。