基于汉语方言调查记录的传统知识研究*

2022-01-27黄高超严修鸿吴文治

黄高超 严修鸿 吴文治

引 言

传统知识是一个社会群体长期实践经验和智慧的积淀,它随着民族或族群个体及群体适应自然环境挑战而不断变化、发展和丰富,具有持久的活力和生命力。联合国《保护世界文化和自然遗产公约》《生物多样性公约》《世界知识产权组织公约》都明确将传统知识列入保护内容。围绕传统知识进行汉语方言调查既可获得鲜活语料,又能挖掘方言蕴含的世代累积的生活经验和实践智慧。

当代汉语方言调查记录,一般是以传统的字、词、句对译式或询问式方式进行调查记录,此方法确实省时省力效率极高,但汉语方言的调查不应局限于此,而应在目标、内容和方法上体现多元化,有不同视角和实践。传统知识多数无文字记载,一般依靠口头传播和传承,多以词汇、俗语、谚语、口传话语、口头文学等方式留存于世。目前汉语方言的调查确实也有一些与动物、植物、地名等跟传统知识相关的词汇调查,比如近几年已经出版的《中国方言民俗图典》及《中国语言文化典藏》两套系列丛书对此便有所涉猎,但其范围相对狭窄,内容和形式较为单一,所关注的不是语言族群的传统知识系统。此外,其叙述都是以普通话方式进行释解,方言的内容仅见于词条及其注音,未能在保留源访谈语料上做出更精细的处理与语音存档。

本研究选取粤语藤县方言,通过深度访谈本地能人、技艺人和非遗传承人等方式,了解藤县乡间代代相传的农业、生态学、医疗、传统手工技艺等传统知识,制定“藤县粤方言传统知识调查大纲”,以大纲为中心设计约200个“话题”,以“话题”为导入进行专题访谈,录制成高清晰度的方言口述语料,语料以方言自叙语篇为主,以对话语篇为辅,并对100个话题的语料进行“方言-国际音标-普通话”三层转化,加工为熟语料,再从精细化的熟语料中挖掘其承载的传统知识细节。为了获取高质量的可适用于语言本体研究的语料,语音录制规范和讲述人的遴选标准严格遵循《中国语言资源调查手册·汉语方言》的原则和要求,以期更好记录和保存藤县方言及其承载的传统知识文化。

一、传统知识的概念、定义和特性

(一)传统知识的概念和定义

传统知识的概念和定义一直是学界讨论的热点,但学术界至今尚未形成公认的定义。自联合国环境规划署(UNEP)下的《生物多样性公约》最先提出传统知识的保护以来(Siebenhuner et al.,2005),据不完全统计,相关术语有“indigenous technical knowledge(本土技术知识)”“local knowledge”(地方性知识/本土知识)、“traditional ecological knowledge(传统生态知识)简写为TEK)、“indigenous ecological/environmental knowledge(本土生态/环境知识)”“地方性生态知识”“民间知识”“传统知识”“传统环境知识”和“乡土知识”等十余种。不同的机构和学者因为研究旨趣、理念和利益的不同,对传统知识的认识是有差别的,理解传统知识的内涵和外延不尽相同,定义各有千秋。详见杨庭硕、薛达元、郭泺、杨庭硕、田红、李技文、薛达元、伊仑等学者的介绍和梳理,在此不再赘述。概括来说,学界对传统知识所下的定义有广义和狭义之分:狭义的传统知识指的是与生物多样性密切相关的传统知识;广义的传统知识则指经过长期的积累和发展,代代相传的具有现实性或潜在价值的知识、经验、创新或实践等,包含但不局限于与生物多样性相关的领域。

基于本文研究的语境,本文采用广泛的传统知识定义,其具体内涵和外延体现在下文“传统知识的特性”论述中。需要特别说明的是:本文不强调“传统知识”“传统生态知识”“地方性知识”“本土性知识”和“乡土知识”等术语的严格区别,行文中亦可交替使用。

(二)传统知识的特性

本文语境下的传统知识具有如下特性:

1.本土性:必为藤县当地知识,与藤县本土居民的生存、发展环境及历史密不可分。

2.传统性:从长期的经验发展而来,与当地文化和环境相适应,反映了当地实践与创新等世代保存的知识。

3.资源性:作为一种资源所产生的惠益性有利于藤县地区乃至整个人类的可持续发展的知识。

4.共有性:长期居住于藤县这一片热土的粤客族群所持有的知识,属于集体所有。

5.口传性:以口头语言为主要载体而传承传播的传统知识,个别或见于书面记载。一般由经验丰富、能力强的人总结并传授。

6.人文性:传统知识也反映文学生动性,展现文化内涵,反映当地的独特认知。

7.丰富性:不仅仅局限于与生物、生态环境相关的知识,也包含“体系化知识”,即乡土社会的制度化、规则化和规范化的知识,包括以宗教、神话传说、艺术等形式内涵的世界观和人生观。

二、传统知识的调查、采录和转写

(一) 调查大纲

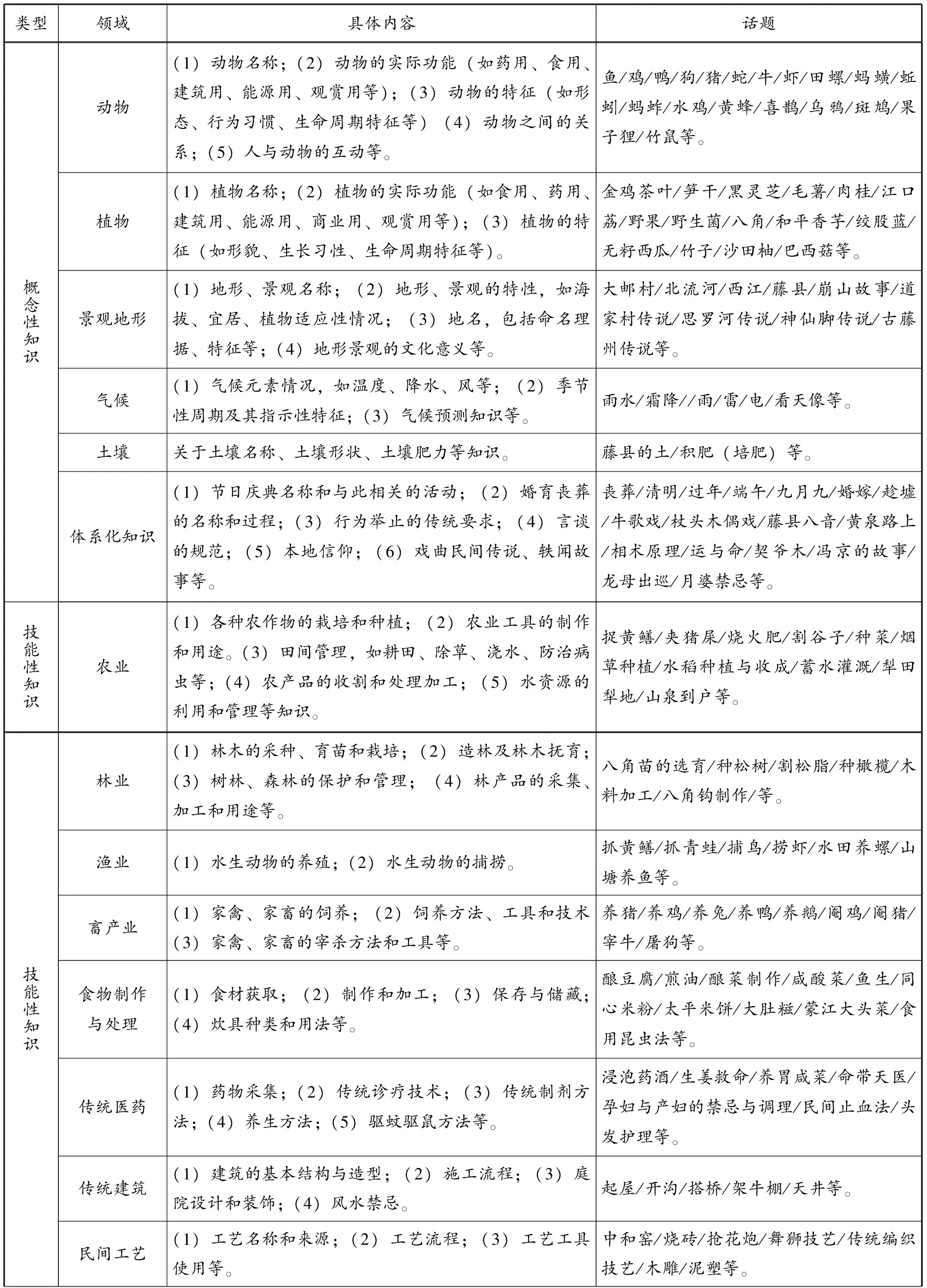

我国学者肖自辉把传统知识分为两种类型,即“概念性知识”和“技能性知识”。“概念性知识”是关于“是什么”的知识,主要以与本土生态相关的事物及其关系的知识为中心,涉及日常生活息息相关的各类知识。包括动植物知识、体系化知识等;“技能性知识”是指运用已有知识和经验,通过反复实践而形成的生存技能和知识内容,包括农林牧畜渔知识、传统医药知识等。本文参考此二分框架,并咨询发音人和藤县本土生态专家,共同协商设计突显藤县本土特色的传统知识调查话题,制定“藤县粤方言传统知识调查大纲”。具体内容详见表1。

表1 藤县粤方言传统知识调查大纲

本调查是基于但不限于此调查大纲,调查过程将会根据实际需要进行调整和发散。

(二)语料采集

语料的采集方式主要有两种。一是针对主要讲述人熟悉的领域,进行充分“询问及启发”后,随即进行讲述并录音。询问和启发是获取新知识和信息的关键,询问和引导尽量往纵深延展,深度启发。例如:对于本地某个事物,当地人是如何认识它的,有什么价值判断,该事物与日常生活如何关联,有什么相关的俗语与比喻修辞等等。二是通过深度接触和访谈藤县本土能人、技艺人、非遗传承人以及一些富有经验的专业人员等,深入了解藤县的本土性知识,并邀请表达清晰健谈者,与主要讲述人进行“两人谈”或“多人谈”。两种语料采集方式相辅相成,其目的都是力图使某个传统知识“话题”的介绍和讲述承载更丰富的本土知识和文化信息。

基于充分准备打腹稿式口述方言语料收集法可避免过多沉冗无趣的片段,确保方言语篇的条理性、完整性和趣味性,因为高清晰有条理性的口述录音利于三层语料的转写。在转写和分析的过程中,课题组认识到此法是高效与可行的。不可否认,讲述人通常在叙述初始用字词都相对“文绉绉”,但很快便可进入“方言境界”,地道的方言表达不难实现。

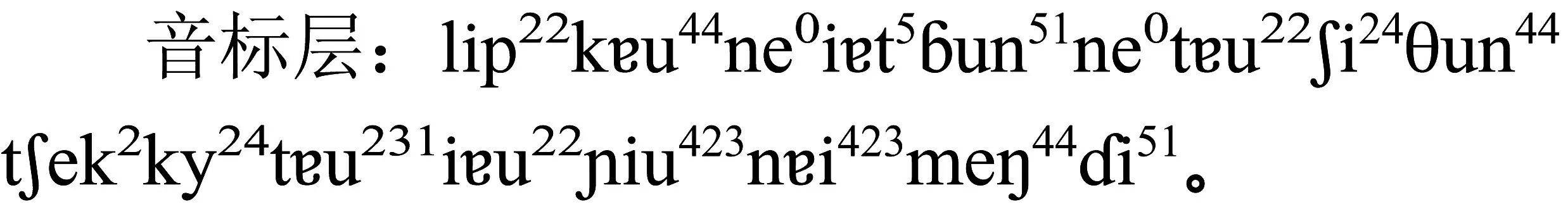

(三)语料转写

意译层:猎狗以头小者为佳。

三、藤县粤语方言承载的传统知识

本节分五个子项举例介绍藤县粤语方言承载的传统知识。囿于篇幅,仅呈现普通话意译。

(一) 传统动物知识——“狗”(16) 根据笔者访谈录音转写整理。访谈对象:藤县藤州镇村民胡在荣,63岁;访谈时间:2021年3月6日;访谈地点:贺州八步镇。

藤县本地人把家养的狗称为“狗”或“土狗”,晚近引进的品种,如哈巴狗,虽然也是狗,却并不直呼为“狗”。当地有一种生活在河溪边、见人就跑避的体型细长专觅鱼虾等,形体像狗的野兽,也不称做作“狗”,而称之为“水狗”。水狗的胆比土狗的胆更有价值,对热病昏倒者或跌伤不省人事者有奇效。狗有好坏之分,好狗护守门庭,不乱咬人,见主人则摇头摆尾热情示好,遇陌生人便吠声提醒警惕,并有分寸地咬住来客的裤脚。

狗的分类和名称因观察角度不同而异。藤县本地人主要是依据狗毛色泽进行命名,一般分为四种类型:毛全黑的为黑狗,毛全黄的为黄狗,毛全白的为白狗,毛夹杂各色的为花斑。依据狗的本领大小又可分为三类:猎狗、睇屋狗看门狗和菜狗性懒惰惯偷食或乱咬鸡鸭人的狗。若依据狗的形体分类,名称则更复杂,比如:头部酷似狮子的便唤作“狮子狗”;头尖身长嘴尖的称其为“骚鼠狗”;尾短的称之为“掘尾狗短尾狗”,尾卷的又叫“卷尾狗”等。

另外,狗肉因其肉质不肥不腻,也是本地人爱吃的肉品。狗肉品质讲究“一黑二斑三黄白”,即黑狗最佳,斑狗次之,黄狗白狗最次。另一方面,本地人认为狗肉上火,夏天是不吃狗肉的,待到冬至时节才食用,进补养气,有“夏至鱼生冬至狗”的说法。夏至品鱼生,冬至吃狗肉,这与相邻不远的玉林地区夏吃狗肉荔枝的认知大异其趣。儿童却不宜多吃狗肉,吃多热气上火;孕妇亦忌食,对胎儿不利,甚至有极端者认为吃狗肉会破相,拒吃狗肉。

人和狗之间和谐相处,也延伸出不少俗词谚语。例如:“好狗冇寿老好狗不寿”,感慨好狗的早逝和表达思念之情,也常用来比喻好人过早离世的一种伤感情怀。这种具有文学色彩的俗语,承载了丰富的情感认知,是人人相惜、人物依恋的一个精准表达。

(二)传统林业知识——“摘八角” (18)根据笔者访谈录音转写整理。访谈对象:藤县古龙镇村民卢赛珍,72岁,藤州镇村民胡在荣,63岁;访谈时间:2021年11月5日;访谈地点:藤县藤州镇。

八角,藤县人一般称为“八角子”或“八角果子”。果实以八个角的为多见,因此得名,但六角七角的也有,九角、十角的也偶见。藤县古龙镇盛产八角,所产的“大红八角”名扬海内外,每年各地经销商、种植户云集小镇,大量抢购八角生果、干果和苗木等。

八角一般种植在海拔300到500米左右的山坡地,它的种植距离是相隔三四米一株。八角一年两收,八九月份是正式采收季,为“大季”,三四月份是“细季小季”。八角采摘危险性高,偶有跌落致残致死者,小季的八角质差价低,采摘的家庭不多。

矮化嫁接技术推广之前,八角树都较高大,有甚者可高至3-4层楼的楼高,均靠人工攀爬上树采摘,既辛苦也危险。技术纯熟的用双手勾搭着枝干,脚用力往上蹬,像敏捷的猴子一样几下就爬至顶部,然后徒手一颗一颗摘落,层层往下采摘,直至摘到底部止。手够不着的枝干,需用“八角钩”辅助,一勾一拉,拉至手可触的距离。勾拉的力度也讲究,以不折断树枝为要。成年的八角木丰年棵产达200公斤左右,采取树上直接摘取入袋效率极低。因此,八角采摘一般是家庭人员分工合作,不擅长爬树者负责在树下捡八角,放进“蛇皮袋”。八角多种植在山坡地,坡陡八角跌落便会溅落四处,若是溅落到低处荒丛坡底,不易收聚入袋。本地人总结出一些妙招,可提高捡拾效率。传统的作法是将八角木附近的草锄干净,环树做成一层一层的“草阶梯”,草上浅浅覆盖一些泥土,当高处的八角掉落,便有一个缓冲,不会溅落太远,通常还会集中溅落在凹窝处,双手一捧,十几颗八角便可一次性装袋。八角树根浅,覆盖其上的泥土只能浅刨,不可深挖,深挖会伤到树根。家境比较殷实的,待采摘的人爬上树后,环树铺一层塑料薄膜,将斜坡方向的薄膜两个角绑到邻近的树上,形成一个“半碗”状,防止八角掉落四溅,效率更高。

八角树木脆弱易断,采摘八角难免会对八角木造成损伤,主人家不会轻易使劲敲打拍落八角果,避免伤到八角木,这样八角木才能自行“疗养”,保证来年丰产,不然伤及八角木,导致其减产甚至枯死,就得不偿失了。因为主人家有“护树”的理念,无法采摘的就任由其自由掉落,于是便滋生了另一个群体,即专门到树底下捡拾八角者。待主人家正式采摘之后,便三五成群去巡山捡拾,通常也有大小不等的收获,因为八角价高。

八角的价格根据市面行情波动,年年不同。八角收购分为生果和干果收购两类。生果晒干后成为“干果”,收购价格远比生果贵,一般不低于六十元一公斤,因此晒制生果至干再出售是大多数家庭的选择。晒制干果一般有两种方法:一是水煮。家家户户都备有一个大“镬头锅头”,专用来煮八角或猪潲。先将水煮沸,倒入八角,大火蒸煮几分钟待青色褪去变黄即可出锅,再放置在阳光底下,用犁耙疏散,晾晒至干。二是沤制,将生果直接铺放在“晒坪”上,用大块薄膜附盖其上,周围再用小石子密密围一圈,一能更好“密封”沤制,二可防大风吹翻薄膜,待阳光慢慢将其暴晒至干即可。沤制法周期长,也更受制于天气状况,十天半月也难出成品。而水煮法,阳光曝晒一周,通常即可装袋出售,但沤制法制作出来的八角香气浓郁色泽红艳,是上上佳品。

八角果子越老越浓香。嫩八角,色不够黄亮,个小不饱满,远不如老八角个大气香色红。本地流行一种说法:“八角好,八角香,八角原来老嗰香八角还是老的香”。尤其是婚姻嫁娶之时,老人常常用这个比喻开导“女妹仔”:年纪长一些的好,见过世面,为人踏实,成熟稳重,互敬互让,日子越过越甜香。这和北方提倡的“女大三抱金砖”的理念颇为不同。

(三)传统农业知识——“积肥”(19)根据笔者访谈录音转写整理。访谈对象:藤县藤州镇村民胡在荣,63岁;访谈时间:2021年11月6日;访谈地点:藤县藤州镇。

藤县乡间最常见的是人畜肥,即人或动物的粪便,如人粪、牛屎,猪屎、鸭屎、鸡屎、羊屎、兔子屎等。牛屎粪,于牛圈中收拢堆聚,沤一段时间,再晒干,再堆沤,肥效更佳。猪屎粪,或于猪圈中堆积,或在乡路田边捡拾收集,然后堆沤。“猪屎佬,臭砰砰”,就是形容当地捡拾猪屎粪者,猪粪的肥力稍高于牛粪,拾捡的人也多些。鸡屎粪和鸭屎粪的做法类同猪牛粪便,沤制发酵后方可有肥效。寻常人家,屋内角落处,一般都摆放有尿桶和尿缸,专门收集人尿,浇菜淋瓜。若是屎坑里的人粪,已经静置发酵,可直接使用,肥力更好。

土杂肥也是常用的肥料,可分为灰肥、泥肥和杂肥。灰肥常用的有三种:一是草木灰,把稻草、杂木烧成灰,草木灰有碱性,富含钾。屋头灶子炉膛底下烧成的灰,也是草木灰的一种,功效同。二是草皮泥,将山坡上的草根及表面的泥土铲下来,阳光晒干,堆叠成堆,草放中间,地表泥压在外层,中间点火,慢慢熬烧。次日未燃烧完的,再烧,直至全部烧好。烧过的草皮泥,对秧苗等庄稼极好。烧制过的草皮泥晾凉,混以粪土,进行堆肥,效力更佳。三是猪牛骨灰,即将猪骨和牛骨烧成灰,也是一种极好的肥料。泥肥常用的是塘泥,有山塘泥和鱼塘泥之分,鱼塘泥更肥沃,肥力远比山塘泥要好。冬天排干鱼塘水,捞起塘泥,晒干,用木棍子敲碎,让牛践踏,去除碎石、玻璃等杂质,用于种田种地种花生等,极好。有一种 “粪粕”,是粪坑底下的渣土,挖起晒干后也可做肥。杂肥分两种,一类是猪、狗、牛、羊及鸡鸭的“尸体”,动物屠宰后余下的部分废弃的内脏,放在水果树的根部,泥土壅覆,栽培果树,果树便长得好,果大汁多味甜。另一种是鸡毛、猪毛、鸭毛等废弃看似无用的杂毛,堆在树的根部,埋进土里,使泥土松软,也可增加土壤肥力。

其次是绿肥和饼肥。绿肥,常用的是稻草,尤其是早稻的稻草,切碎后再撒回水田里,静置在烂泥田里面,任其慢慢腐烂变化。但晚稻的稻草一般不做绿肥,因要留起给牲畜过冬食用或保暖。另外,鸭帖木和牡荆树的叶子也可撒到田内,让牛践踏入泥,便成良肥。饼肥常用的只有“花生枯”,即花生榨完油以后剩下的渣滓,加上人粪尿发酵沤制过以后,肥效特别好。种烟的土地如果加花生枯做肥料,种出来的烟味道很好,点火也快,且不会烧出呛人的黑烟丝。

在藤县,挑屎挑尿,与屎尿沾边的不雅的工作,旧社会一般由女性负责。封建社会强调男尊女卑,男人多不做如此脏活累活,恐旁人笑话,戏称为“老婆奴”。

(四)传统医药知识——“止血法”(20)根据笔者访谈录音转写整理。访谈对象:藤县藤州镇村民胡在荣,63岁;访谈时间:2021年11月6日;访谈地点:藤县藤州镇。

藤县乡间,缺医少药,常见的小刀划伤或者局部出血,可以采取生活中常见的小物件,急救处理伤口。第一种是松笔头,即松树的嫩枝头部,比较苦涩。将其捶烂后,敷贴到伤口以止血消炎,对铁器造成的伤口尤其适用。第二种是生烟丝,村民自家种植切割的生烟,烟丝搓碎以后放到伤口上,压紧,微涩微辣,但止血极快。第三种是苦楝木,苦楝木味涩苦,摘取苦楝木的叶子,用嘴巴咬烂以后,把它敷到伤口上。第四种是“镬底黑”,即锅底的锅烟子混一点茶油后敷到伤口上,可消炎止血。第五种是火柴盒贴,即火柴盒黑色的小贴纸可划燃火柴,上面含有硫磺和硝药,将纸取下来贴上去伤口即可。第六种是“烟屎”,即烟斗上的烟油渣,藤县人常用水烟筒,烟斗上的烟屎也无不可,烟渍虽苦涩,但可以用来粘上伤口以止血。第七种是“蟢子窝”,指小蜘蛛在墙壁上创作的棉花状“蜘蛛窝”,实则是贴在墙壁上的蜘蛛网,厚叠了若干层,显示为“窝”状罢了。用手撕下来粘在伤口上,也有止血奇效。

鼻子出血是平日里常会遇到的又一糟心事。鼻子出血时,切忌拿它物塞鼻孔。若用烟丝等物塞鼻孔,表面现象看似是血固而止,实则血仍不停地从鼻孔壁里的毛细血管流出来,细血积多了也会再次滴流出鼻。即使暂时血液遇冷积于鼻孔内,身体轻微震动或者打个喷嚏又会导致再次流鼻血。正确的救急的方法是:出鼻血时,手沾冷水,往前额、后颈椎轻拍,重复若干次即可暂时止血。整个过程中不能过度低头或仰头,头过低鼻血容易流量加多,而仰头,血又恐会倒流入鼻。但此法治标不治本,属应急处理法。在藤县乡间,治本的方法可用“黑墨草”搭配本地土鸡,熬汤常饮。汤中需放些许盐,治疗出鼻血有奇效,因为本土郎中有“以黑制红”之说。藤县本地郎中也和传统中医一样,讲究识透病因对症下药。藤县郎中认为鼻属脾土心属火,火盛则土燥,犹如太阳暴晒泥地一般,火炎炎炽烤大地,泥土便干硬,大地也随之开裂。人与大地类同,燥热导致鼻血流,这病因便是心火热灼脾土所至。识透病因,就可对症下药。用药就要用凉心火的且有止血功效的药,如栀子、黄岑、茅根、小蓟、侧柏炭等。亦可加些生津凉血的药,如麦冬、元参、生地等。以水制心火,火不炎,脾土则不燥,鼻血则止。

(五) 传统捕捞知识——“捉黄鳝”(21)根据笔者访谈录音转写整理。访谈对象同上,访谈时间:2021年3月7日;访谈地点:贺州八步。

藤县人喜食黄鳝。黄鳝要在清水里养上几天,待其沙土吐净,粪便排清方可宰杀烹饪。常见的烹饪方法有两种,煮黄鳝粥是当地最常见的一种食用黄鳝法。首先将黄鳝清洗干净,斩头去尾,放置在温水里待其血出尽;煮熟后去骨,然后切段,放回原排尽黄鳝血的锅里继续熬煮,食用前再添加些许姜葱、紫苏和油盐等调料。黄鳝的另一种吃法是“炒”,炒黄鳝一般配以藠头或花生碎,大火爆炒,下酒助兴。

暮春时节,泥鳅和黄鳝开始频繁活动,一到夜晚便频频出洞觅食、游逛,正是抓捕它们的好时机。如何捕捉黄鳝,在藤县乡间,抓捕方法有三。

第一种方法称“照”。照黄鳝是在夜间进行的。夜间抓捕,“松篮”是必不可少的传统照明工具。“松篮”用铁丝编织,篮内放置劈削成大小适中的松明子,用细竹一手挑着点燃的松篮灯,一手持“黄鳝夹”,看到水田的黄鳝就敏锐地夹起来放入鱼篓。黄鳝夹是捕捉器械,用两片竹子做成,每片夹的部分带有锯齿,手抓部分整一个扣手,然后用一个铁钉连接活结。捕捉过程务必轻手轻脚,以免惊动邻近的其他黄鳝,“黄鳝受了吓,硬泥钻三尺”,便难觅踪影了。

第二种方法是“通”。通黄鳝是在日间,到田间地头去观察黄鳝出没的小洞口,发现黄鳝的踪迹便用手沿洞探入去寻。抓的时候讲究动作迅速,紧紧卡住,并快速放入篓内。若遇到大黄鳝还得防咬,使用长长的黄鳝夹是可以有效防咬的。有技术的一次能抓几斤,而一般乡民,缺乏技术和经验,往往一天也仅能抓几条罢了。

第三种方法是“装”。装黄鳝需借助一种本地竹编器皿——“黄鳝笱”。放入简单过火烫过后带有香气的蚯蚓作为诱饵,在水田或者水沟里斜放,静置一晚,次日再去收集。摆放这种器具的疏密情况可根据彼时周围环境里的黄鳝数量而定,多则多放。一块水田或水沟黄鳝的多少可通过观察黄鳝洞数量来判定。黄鳝出入之地必生成一小洞口,小洞口通常会有小水泡冒出,极易判断。“黄鳝笱”是一种只能进不能出的捕黄鳝神器,本地常常用“黄鳝笱”来比喻那些吝啬自私的人,只进不出,极为生动形象。

藤县人认为黄鳝补血,对老人孩子尤有滋补功效。藤县乡村在旧时自然生态条件下,有机农药、化肥喷洒少,田垅里黄鳝多,逢年四五月黄鳝出没的季节,家家户户都常去抓黄鳝改善伙食。可惜现如今,化肥农药过度使用,导致生存环境恶化,野生黄鳝的数量也随之骤减。现代人极少人有机会亲自去捕捉“黄鳝”,黄鳝捕捉的技术也日渐远去,淡出人们的视线。

余 论

当今社会,我国广大乡村传统知识面临流失和失传危机。一方面,自然生态环境被改变或破坏而导致传统物种和生境濒危甚至消亡,新技术产品应用使原住民放弃许多传统知识和技能。另一方面,汉语方言长期依附生存的封闭自足式稳态外部环境渐被打碎,汉语方言的生态系统被彻底改变,许多方言土话已经濒危,这也导致传统知识词汇和表达的消失。因此,开展基于传统知识的方言调查记录,既是语言学科发展和创新的需要,也是中华民族知识积累、传承和创新的需要。精细处理的熟语料不仅具有语言学价值,也对生态学、人类学、民族学、民俗学及历史学等都有研究和利用的价值。Conklin曾研究菲律宾Hanunoo人,发现当地人掌握了数量巨大的有关当地动植物及其生活史的知识,并能够以当地的分类体系识别1600个左右的植物物种。这些动植物必然有本土独特的称谓,单从语言学本体研究来说,就极大丰富了该方言的词汇和表达。

本文初尝透过藤县方言传统知识专访,对音档进行规范化精细化整理、转写和保存,挖掘隐含其中的传统知识和文化。此类在调查方式上既重语言形式、亦重内容知识的探索,目前方言学界做得还极少,在民族语言学界虽有肇始,但尚未形成规模,现今现代化城镇化进程正加速推进,汉语方言及少数民族语言所承载的传统知识面临濒危境况。传统生态知识一旦丢弃就会永远消失,这将是整个人类文明的重大损失。这种探索十分迫切,其经验更要总结,希望越来越多学人投入到中华民族传统知识和文化抢救的工作中来。