社会变迁与“泛区域”文化观

—— 黎族音乐多样化传承与保护的思考

2021-12-22曹时娟海南师范大学音乐学院海南海口570100

曹时娟(海南师范大学音乐学院,海南 海口 570100)

言 唱(海南师范大学文学院,海南 海口 570100)

“文化多样性是交流、革新和创作的源泉,对人类来讲就像生物多样性对维持生物平衡那样必不可少。”①参见联合国教科文组织《世界文化多样性宣言》(2001)第一条。本文视域下的“泛区域”文化观,将海南岛音乐文化研究纳入我国南海文化圈与环北部湾一带岛屿传统音乐生存与发展相互联系、相濡以沫等历史和现实语境加以审视和阐释,反映了其中相关规律。

作为我国海南岛黎族非物质文化遗产重要组成部分之一,流行于该地区哈、杞、润、赛、美孚五大方言区的民歌、竹木器乐等,不仅记载了黎族群体世代相承的生活风貌、文化传统和审美情趣,凝聚了相关族群的历史记忆与身份认同,而且从一个侧面呈现出该地区人们由来已久的社会生产方式和生活习俗。一个时期以来,由于多种原因,伴随社会生活环境的变化和外来文化元素的多样性融入,黎族传统社会生活方式日趋现代化,其传统音乐文化的保护与传承在不断获得新的机遇的同时,也面临严峻而又多样性的挑战。值得关注的是,伴随有关黎族音乐文化保护与传承的民族音乐学“泛区域”研究视野的提出与实践②“2014海口・黎族音乐传承与保护研讨会”期间,针对黎族音乐文化保护与传承的现状与未来前景等,南京艺术学院伍国栋等学者提出了“在民族音乐学视野下构建‘泛区域化’南海文化圈”等概念。[1],相关领域的探索与共识逐渐深入。笔者以此为切入点,就黎族音乐文化“活态化”传承及多样化交流发展的途径,提出一孔之见,求教方家。

一、民间形态与传播渠道

黎族是聚居在我国岭南地区的少数民族之一,主要分布在海南省中南部的白沙、琼中、保亭、乐东、五指山等市县。对于黎族人来说,世代承袭的民间音乐形态不仅反映了自身的文化信仰和审美对象,更是传统习俗、现实生活的不同见证和具象描摹。

(一)传统形态

海南岛一带的黎族音乐,是形成并流传于海南岛及其周边黎族聚居地的一种土著音乐,也是这一带黎族先民通过渔猎活动、农耕生产及多样性民间生活,世代沉淀下来的一种历史记载。其音乐形态主要包括:民歌、器乐曲和歌舞音乐等。其中,黎族民歌、打柴舞、竹木器乐已先后被列为国家级、省级等非物质文化遗产代表性项目。

由于黎族民歌流传于哈、杞、润、赛、美孚五大方言区,其来自黎族居民生产劳作、婚丧嫁娶及乡俗民风的题材内容特色鲜明、丰富多彩。总体来看,黎族民歌的体裁主要包括叙述历史、民间传说、仪式(吞挖)、山歌(吞咯)祭祀歌、儿歌等几大类,前者如《黎族祖先歌》《甘工鸟》《创世纪》《十二月古歌》等。应当提到的是,黎族传统山歌的体裁几乎包含了黎族人生产劳动、生活习俗、爱情婚嫁等多方面,例如,反映生活习俗的民歌:《插箭歌》《谁不作田谁睡眠》《大家好好玩》《十二月歌》《十二时辰歌》《五指山上搭歌台》《团结睦邻歌》等;反映爱情婚嫁、祭祀丧葬的民歌:《你不再日夜教》《祖先歌》《阿丢与阿藤》《摇篮曲》《隆闺情歌》《大家齐肃静》《最亲是妈妈》《结婚祝酒歌》《请酒歌》《出嫁歌》等。黎族民歌语言质朴、朗朗上口,多采用赋、比、兴的手法,生动形象而富于想象力;曲体结构相对简单,广泛运用装饰音,并通过大量重复和再现,以强化主题、烘托情感。传统的黎族民歌一般无固定的句式,有的短至两三句,有的四五句、十几句为一首。歌词多以五言为一句,也有三言、七言为一句,有的句子则长达九至十言,全凭歌者即兴情绪及场景需要而定,所谓“篇不定句、句不定字”正是基于这一民间规律,但其歌词不论长短,均遵从首尾押韵、腰尾押韵等惯例。

黎族人的乐器文化由来已久,其原始发明与利用与先民的生存方式、狩猎活动等密切相关。黎人歌谣传述显示,黎族先民通过敲击焚毁的树洞呼众狩猎,引发了原始木鼓及其节奏利用;黎族乐器所用“叮咚”“舂米臼”等原型本是本族先民劳动生活的工具,而“唎咧”“鼻箫”“哔哒”“树叶”等逐渐发展成为乐器并经人们不断改良成为能够演奏不同乐音组织和音调特色的娱乐性、民间性艺术品,至今保留着人类崇尚自然,以及刀耕火种的劳动生产方式的一些痕迹。宋《太平寰宇记》载:琼州“打鼓吹笙以为乐”,明汤显祖载:黎族击鼓讴歌“文臂郎君绣面女,并上秋千两摇曳,分头携手簇邀游,殷山踏地蛮声气,歌中击鼓会金钗,为度那复知年岁”,以及清《感恩县志》载:汉代县属分三星美孚大鬃复黎四种,以木为弓,以牛角为号,以击鼓为乐,以狩猎为生等[2],均可视为黎族先民乐器文化历史悠久、种类演变的佐证之一。

黎族传统乐器有四十余种,以竹木乐器为主,大多用竹木、树叶、畜兽皮等原料手工制作而成,主要包括吹管乐器(如鼻箫)、拉弦乐器(如椰胡)、弹拨乐器(如竹制口弓)、打击乐器(如叮咚)等,其悠扬高亢的音调总体保留着黎族先民原始生活的古朴音韵。这些传统的黎族器乐曲,多由各种民歌曲调发展而来,包括娱乐曲、贺喜曲、祭祀曲、口技曲、劳动生活曲等,其旋律及相关元素或舒缓悠扬,或鲜明轻快,或高亢豪放,如《罗尼调》《滚龙调》《千家调》等。黎族舞蹈则可分为生活习俗、生产劳动、娱乐喜庆、英勇斗争、宗教祭祀等几类,如舂米舞、打柴舞、钱串舞、老古舞等,其结构形态往往与黎族民歌和器乐曲融为一体,形成独具特色的黎族歌舞音乐。

(二)文化传播

黎族音乐的文化传播,源自其诸多本体元素与传统习俗的世代承袭和兼容并蓄。其中,音调、音域与方言土语等竞相呼应,乐器、道具(生产工具)与舞蹈、服饰表演等争奇斗艳,以及由此所衍生的诸多民间音乐文化形态和规律,均为一方水土与一方乡民通过世代承袭的生活习惯、劳动方式、手工技艺、民俗活动和宗教信仰等淘洗和凝练自身人文历史景观提供了条件。

黎族人自古以来勇敢勤劳、能歌善舞,虽然至今无有祖辈承继的文字,但在长期的自然和社会生活中,他们创造和积淀了属于这一族群的物质文化和精神文化。其中,传统的黎歌“咏唱”,是各方言区人们通过口传心授传承历史文化、乡俗民情,以及生产劳动、社会知识等内容的主要方式之一,例如黎族哈方言区流传广泛的《哥有心来妹有意》(哎嘞调)、杞方言区流行的《叫侬唱歌侬就唱》《跳柴歌》等,分别以衬词“哎嘞”“打柴舞”舞蹈律动等方言韵律、乡俗民风等,生动活泼地记载和描述了不同方言区黎族青年们欢歌笑语、热情奔放的生活场景。黎族人所谓“歌声不停,笛音不止”的俗语,不仅道出了黎族人歌咏与自身土著乐器相伴相生的传统沿袭与生活习惯,也从一个侧面显示出相关民间音乐及其物质条件在黎族人生活习俗中的地位与作用。

黎族传统乐器取材于海南岛丰富的竹木资源,这是由五指山、保亭一带的自然环境和气候特征所决定的,相关竹木材料及其经加工所形成的乐器形制、性能及演奏原理,不仅在音色、音律和音阶调式等方面独具特色,还可通过独奏、合奏及乐舞表演所凝聚和呈现的音乐舞蹈场面,营造出不同历史时期黎族人崇尚自然、尊老爱幼、团结互助的传统文化和生活观念。随着时间的推移,如今人们在自身各种传统节日及岛内外各种文旅交流项目展演活动中,通过多样性器乐形式和乐舞表演,追溯并模仿岛上先民集体劳作和社会生活场景,其中,舂米舞、打柴舞、祭祀舞、丧葬习俗舞等,以及集上述项目内容与观赏性和娱乐性等为一体的大众性“情景展演”传播方式,总体上均可视为这一传统文化背景下的产物。

二、社会变迁与现实挑战

海南省位于我国南疆,与香港、广州及深圳等经济、金融及文化中心毗邻,自国家级海南经济特区及海南自贸港建立以来,在中央政府和地方各界的共同努力之下,人们充分利用自然资源条件和人文环境的综合优势,使这个祖国第二大岛屿在国际性贸易、金融及文旅产业等多方面获得了前所未有的蓬勃发展。与此同时,伴随社会机制、文化环境的迅速变迁,以及黎族人传统生活方式的日新月异,相关民间音乐的传承与保护,一方面获得了更多的社会机遇,另一方面,也由于以上各种变化,面临前所未有的现实挑战。

20世纪90年代以来,海南当地文化主管部门先后对黎族音乐现存状况进行了多次调查,并适时组织相关机构,积极实施这一领域非遗传承人的保护和黎族音乐艺术人才等社会工作。在此背景下,海南省非遗保护中心、海南民族音乐研究中心、文化部民族民间文艺发展中心南海音乐文化研究基地等保护和研发机构相继成立,通过各界共同努力,一些具有浓郁民间文化元素和现实感染力的相关作品应运而生,包括《黎族故事》《黎族家园》等在内的原创歌舞诗等,集中呈现了黎族传统音乐风貌及其现代延伸场景,在省内外形成了较大的社会影响力。与此同时,部分学者进一步对黎族民歌、黎族舞蹈、黎族竹木乐器及其与本土及周边地域人们传统节庆和民俗活动等关系进行了纵深性研究,挖掘、整理和编撰了大量歌曲集、乐器图谱等,使黎族音乐文化通过文献、影像资料及多样性文化传播手段,得以更多途径的记录和保存,但就黎族音乐文化的传统样式及其历史规律而言,其生存与发展尚面临诸多困境,相关问题主要概括如下。

(一)传统空间

总体来看,海南黎族民间音乐属中国五声音阶体系,其民歌音调、句式及器乐曲体等,多与这一区域历史延展中哈、杞、润、赛和美孚之五个方言支系及其语言习惯相联系。例如,以五言句、七言句为代表的“唱调”等,既突显了劳动生产、爱情生活、祭祀仪式等习俗,亦具有鲜明的方言俚俗、乡情族群传承特征。值得注意的是,如今伴随城镇化经济发展、生活方式的加速改变,以及外来移民与本土居民相互渗透所带来的方言变化等,岛上相关地区的民间音乐生存空间,正在收到明显的挤压和变形。笔者通过部分调查发现,即使在保亭、乐东、琼中等地区的黎族村落中,黎族民歌和传统乐器在当今青年人中已极少唱用,只有在旅游景区的民俗表演或政府组织的一些大型节庆和文化活动中,才能看到少数由中老年乡民操持的传统曲目的表演。

究其缘由,来自岛内社会环境、价值观念等的快速转变与异化,致使黎族传统生活环境及其民间音乐的传承出现断层与分流,是主要原因之一。从多方面来看,岛内经济模式的不断发展和科学技术的快速迭代,一方面充分改变和提升了黎族人传统的生存状态和生活环境,另一方面,亦因此使得岛内世代延续的传统价值观念和精神信仰加速面临多样性解构与重组的挑战。例如,以叙述黎族人源流和民间传说为体裁的《黎族祖先歌》《甘工鸟》、以“喂格罗”“罗尼”“哎伊”等唱调为方言载体的黎族山歌,以及以“吞晓昏”或“吞布隆闺”“凡召”“凡占”等俚语乡俗载体的黎族情歌等,多因农耕和渔猎生产环境及生活氛围的变迁,日渐远离人们的视线和共鸣。而今,历史沿袭的黎族音乐传承人数量十分有限,因一些老艺人相继去世或年事已高,出现了“青黄不接”的现象。由于对传统文化的内涵和意义缺乏足够的感性氛围与认同条件,不少黎族青少年甚至不知“黎族音乐”为何物,对于其历史由来及民间形态之兴趣更是无从谈起。据相关调查,当下乐东、保亭、琼中、东方及五指山、三亚等地,35周岁以下黎族人除了会讲当地方言以外,会唱黎族传统民歌的人十分鲜见,相比之下,他们更喜欢哼唱各种时尚性“流行歌曲”,其兴趣爱好及娱乐方式与岛内外汉族人基本一致。[3]

与此同时,高度发展的城镇化、移民文化、新兴互联网文化等的渗透和冲击,迅速改变了社会需求和文化生态,切断了人们与乡土和山野、原有生活模式及习俗传统之间的联系,导致黎族音乐的生存土壤逐渐消失。

21世纪以来,海南省多地与全国大多数乡村一样,大批青壮年劳动力告别祖辈传承的生活方式,外出打工,只留下老弱妇孺勉强支撑家庭,其直接结果之一,是导致黎族民间音乐失去了传承对象,并使相关民间歌舞、器乐等的传承出现断裂现象。与此相对应的是,伴随岛内社会变迁及文旅市场开发,包括当地传统服饰“黎锦”等在内的黎族民间服饰,已然在新兴文化时尚和时装工艺引领之下进入“产业化”阶段,黎族民间审美亦已逐渐从自身族群的“小传统”走向与主流文化相联系的“大传统”,伴随现代化科技及数字化电子设备的发展,兼具“流行性”主题与编配的当地“歌舞音乐”(器乐)音频、视频产品及其使用场合日益扩大和更新,成为岛内外城镇化、商业化生活一道亮丽的景观。

不容忽视的是,由于种种原因,岛内学校教育涉及民间音乐传统文化的举措与成效相对薄弱,致使黎族音乐传承面临另一种“断裂”。一段时期以来,基于国民素质教育系统性覆盖与推进,包括海南岛在内的我国各地普遍实施义务教育,岛内黎族人自幼接受的是统一汉语科目教材,学校音乐课传授的也是统编课本上的歌曲等。据调查,在黎族子弟较多的五指山第三小学、三亚市田独镇荔枝沟小学,以及海南省第二中学、三亚市崖城镇过岭中学、保亭县第一中学,上述情况均普遍存在,黎族中小学生基本不会唱黎族民歌民谣,仅会唱一些汉族流行歌曲及音乐课本罗列的中西方歌曲。在师资方面,来自海南省内外师范院校的一些汉族毕业生,除去学习常规性师范类课程以外,在校期间多未接受海南民间音乐(黎族歌曲等)专门教育,他们与很多黎族子弟一样,对于黎族自身乡俗俚语及黎歌黎乐等并无太大兴趣,有关当地民间音乐文化的认知与立场,总体上类似于汉族学生。[3]

在笔者参与的《黎族音乐校园传承现状调查》(以下简称“调查”)①调查范围覆盖海南当地的60余所学校,涉及113名中小学音乐教师、2485名中小学生以及245名师范类在校本科生和15名硕士研究生。中,绝大多数中小学生表示喜欢流行音乐、主要通过网络获取音乐资讯,而对黎族音乐的态度则为“一般”,会唱黎族民歌的学生在黎族地区和其他地区分别仅占31.34%和6.25%。[1]由于失去了固有的生存基础和语言环境、脱离了特定的社会空间和文化场域,黎族音乐逐渐丧失了原有的社会功能并逐渐衰落乃至凋亡。

(二)传承系统

如前所说,海南黎族音乐是海南省公共文化体系构建的一个重要部分,从“非遗”传承与保护的视角来看,其内涵与外延总体包括文本、数字、场馆、教育、产业等多方面,由于历史演变、文化策略及系统布局等差异,该系统构建、运行的本体功效、特征及现实影响亦不尽相同。

历时地看,中华人民共和国成立以来,在相关文化国策和主管部门的引导下,作为“小传统”的黎族民间音乐传承得到了前所未有的扶持和发展,并由此加速融入国家主流文化建设和凝练区域性文化特色之中。其中,官方主导与民间发散所形成的协调共进社会机制,为黎族传统音乐文化置身海南省公共文化体系构建与发展提供了重要条件。与此同时,我们应当看到的是,基于黎族民间文化传承所涉及的种种历史规律,伴随时代变迁,由于城镇化、产业化等社会环境变化所导致的官方主导“乏力”,使得这一“小传统”时而处于“断裂”的生态环境,时而出现“碎片化”等现象,亦是当下人们难以回避的窘态之一。

从地方政府的政策支持和社会机制等方面来看,涉及黎族音乐民间文化的研究机构、人员的培养机制不够匹配和完善,其传承链条相对脆弱,时而处于“自生自灭”之中,作为国家和地方级“非遗”项目的黎族音乐传承人,客观上缺乏群体性、稳定性的经费支持,不仅导致人们的传习和交流活动受到一定限制,而且自身生存也陷入某种困境。与新疆、贵州、云南等地区的少数民族音乐研究相比,涉及黎族音乐的学术关注度明显偏低,研究成果少且相对零散,缺乏系统的文化梳理和深入的理论研究。近年来,黎族民歌比赛时有举办,“三月三”等传统节日中也有黎族音乐的表演,但均没有真正形成广泛的社会影响力,真正关注和参与的群体至今较为稀少。

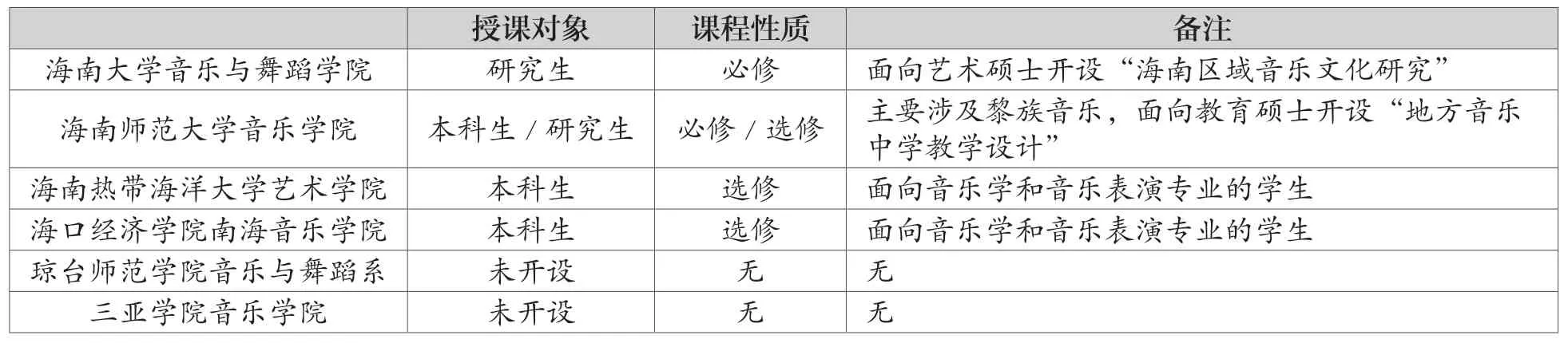

另一方面,由于教育主管部门长期沿用“师范类”人才模式及“统编教材”,一定程度缺乏系统性范式与民间传统文化元素交叉融合等个性化教学探索,导致相关领域师资培养机制不尽合理,人才严重短缺。一个时期以来,在一些以西方音乐教育体系为基础的教育环境中,教师的“知识结构、思维模式和音乐操作能力几乎已完全被西方音乐学统‘格式化’”[2],结果不可避免地导致了少数民族音乐的“去母语化”和地方文化传统的“边缘化”。 在基础教育方面,尽管教育部门一直提倡本土文化教育和“非遗进课堂”,但实际推行效果并不理想。海南省教育厅组织出版了地方音乐文化教材,但尚未广泛投入使用。另如《五指山市地方课程 本土特色音乐教材》《黎族原生态民歌》(乐东思源实验高级中学)等自编教材均未得到普及。上述调查还显示,在海南中小学音乐教师中,69.91%的教师表示不会唱黎族民歌,84.96%的教师表示不会演奏黎族器乐,学习过民族音乐学、民族音乐历史与文化的教师仅占被调查总数的31%。[1]此外,各中小学校在课程体系的设置上也没有充分体现黎族文化特色。黎族竹木器乐代表性传承人黄照安曾表示,海南在黎族音乐教育方面是相对滞后的,缺乏专用的教材、专门的课程和专业的教师。而在高等教育方面,尽管海南的部分音乐院校开设了地域音乐文化相关课程,但多以选修课为主,且主要面向音乐学和音乐表演专业的学生[3],普及程度低、受众范围小。(见表1)

可见,当下黎族音乐的生存与发展至今较多依赖公共文化系统、政府财政的支持,其被动式保护为主、缺乏资源性处理及传承动力不足等现状,已在相当程度上呈现出自身历史规律与社会变迁不相适应的现状,正如有学者所指出,作为“非遗”传承与保护项目之一的黎族音乐,“不可能完全依赖静态的博物馆式保护和‘输血’式的国家投资,而应当恢复非遗自身‘造血’机能,保持其活性状态”[5]。

表1.海南高等音乐院校地域音乐文化相关课程开设情况[4]

三、南海文化“泛区域”思维

海南黎族音乐文化传承与保护并非一个孤立的社会文化事象,仅仅将其作为岛内一个局部性文化项目,通过模仿或复制一些“原生性”形态物貌,使其在社会公共文化体系内保留部分历史足迹的相关努力还远远不够。作为我国陆缘海域相结合的地理环境之一,海南黎族住民质朴淳厚的民风民俗不仅与我国南海诸岛居民紧密相连,而且与东南亚沿海环北部湾岛民源远流长的历史文化息息相关。伍国栋教授认为,海南岛黎族音乐文化传承与发展,具有这一时视野下黎族民间文化依托陆地海洋双重条件,相互交叉和渗透的传统维度与“自发性”社会特征[1]。事实证明,黎族人传统宗教中的祖先崇拜、自然崇拜和大量民间节日、婚丧嫁娶习俗相伴的唢呐、锣镲,以及鼻箫、口弓、哔哒、唎咧等,与东南亚一带老挝的卡恩、泰国的竹管圈笛、越南的德啷琴等,无论在性能原理、还是在历史传统等方面,均具有相辅相成、异曲同工之特点,由此所展现的新视野,显然已成为海南黎族音乐文化传承、保护、发展的一个新起点。

(一)岛区文化“内陆观”

就南海文化的宏观视野而言,黎族相关音乐之形成与演变,是我国南海沿岸及其毗邻诸岛先民经内陆文化与海洋文化相互渗透、相互影响的历史产物,作为特有“岛区”地理文化与族群结构源远流长的重要延续与见证,黎族音乐的传承、保护、发展必然具有与此相关的岛内外“泛区域”维度及其文化属性。

早在《山海经》中,就有“儋耳之国,任性,禹号子,食谷”之说。西汉以后,“骆越”“里”“蛮”“俚”“僚”等成为中原人指称南方一带少数民族的部分代词,伴随自然环境、人口迁徙等活动,经历了农耕和渔猎相结合的生产方式的海南黎族人,其丰富的情感方式和特色鲜明的土语方言,亦已被人们当作汉藏语系装侗族语系分支之一。迄今来看,通行于岛内的哈、杞、润、赛、美孚五大方言,不仅为黎族民歌高亢豪放、色彩斑斓的乡俗民风增添了无尽魅力,更从岛屿文化与内陆文化的双向互动等方面,见证了相关区域黎族先民及其后裔“身份认同”的一种历史轨迹。

海南岛民间音乐与内陆文化的交流互动研究,早在20世纪前期“中央研究院”有关“岛区黎人”与“陆区文化”相联系的研究就已开始,当时的初步成果表明,海南岛相关民间文化的形成与流变,是岛屿文化与陆地文化相结合的产物,黎族人是海南岛陆地先民“三亚人”与历史形成的“南海居民”的合成体。与此相对应的是,以海南岛一带历史流传的鼻箫、口弦、哔哒、唎咧等为例,其外形、性能与我国云南、贵州等地苗族同类所用竹木乐器虽有一些差别,但相关性能原理、使用手段、习俗场景、传承方式等的相似相同,均显得殊途同归、如出一辙,可谓你中有我、我中有你。

20世纪50年代,来自祖国内陆的不少专家学者对岛内黎族传统文化进行了多维度的翔实考察,挖掘、梳理了大量黎族民间歌曲、器乐曲,并将之整理为各种油印本,此后由国家相关部门正式出版的《中国民间歌曲集成・海南卷》《中国民族民间器乐曲集成・海南卷》《中国民族民间舞蹈集成・海南卷》《黎族传统民歌三千首》等,均可谓这一背景之下的产物。世纪之交,海南省民族学会、省博物馆、民族研究所等牵头,并经省内外专家学者共同合作,通过田野调查、采风活动等,在岛内各地搜集、采录了大量黎族先民的民间音乐遗存,后经数字化传媒手段,以及各级政府组织的“三月三”等黎族民间音乐表演活动、“非遗”文化活动等,集中出版、展演了《五指山之歌》《海南第一碟》《海南音乐精粹》《哒哒瑟》《黎族传统民歌总决赛》等作品集与光盘,不少视频内容已成为揭示和展现海南一带乡俗风情与民间音乐传统文化的经典之作。其中,有关南海文化视野下岛民传统与“内陆”相联系的历史人文景观,已然显示出自身的“泛区域”文化魅力。

从文化生态学的视角来看,恰恰因为历史形成的海南岛区文化与内陆农耕文化交叉互融的生态环境,使得相关区域黎族音乐文化的传承与支撑活动经特定的生产生活方式,孕育出一系列与南海文化“泛区域”思维相联系的形态规律和乡俗民风特征。换言之,既然“文化的概念实质上是一个符号学的概念[8]”,那么,作为岛区文化与内陆文化紧密关联的一种文化形态,这里的黎族音乐只有在特定的符号体系之中才具有相对完整的文化意义和传承意义,倘若阻断或割裂其与原生环境之间的关联、从固有的符号体系中抽离出来,势必将失去滋养其生命的土壤和承托其内涵的语境,并导致文化价值要素的缺失和传承发展活力的弱化,即只有从这一带岛民传统与“内陆”相联系的历史经纬度和民俗文化的源头,将其纳入相关人文循环和交流互动中,才能够最大限度地保留其“原真性”“完整性”与“活态性”。

就此而言,依托这一带黎族人民间传统与“内陆”文化相联系的种种历史积淀和乡俗民风等,通过构建民俗文化博物馆或相关生态文化保护区等,积极探索和复原黎族人祖辈沿袭的生产劳动、生活习俗等生态环境,有利于对黎族音乐及其原生环境进行整体性、在地化的保护和呈现。当下相关环境中青年男女在相识和定情中的对唱《隆闺情歌》、生产劳作间隙所跳的《打柴舞》与《舂米舞》,以及伴随着节会祭祀场景和婚丧嫁娶仪式等群体参与的各种歌舞活动,不仅是人们在这一区域岛民与内陆文化循环交流基础上,探索黎族人多维度生态文化的重要举措之一,更应验了清代张庆长《黎岐纪闻》所谓“男女未婚者,每于春夏之交齐集野间,男弹嘴琴,女弄鼻箫,交唱黎歌”之乡情民风。此外,在岛内其他一些环境中,作为非遗传习基地、中小学生的“第二课堂”及科研工作者开展田野调查的重要地区,将黎族音乐的保护、展示、研究、传习等与当地人文历史探究结合起来,通过生态博物馆等传承主体间的交流与互动,使各个民俗环节相互支撑和促进,通过“见人、见物、见生活”的方式,更为直观、生动、完整地呈现黎族音乐在民间的活态传承,亦可视为黎族相关音乐之形成与演变,通过岛内外本土文化与内陆农耕文化相互渗透与促进的历史产物之一。

(二)岛区文化“海洋观”

如果说,上述岛区文化“内陆观”主要基于黎族民间音乐与中原农耕文化的历史关联,那么,海南岛先民立足自身海洋资源条件,依托我国南海毗邻菲律宾群岛、苏门答腊、爪哇、婆罗洲和中南半岛所环绕的环北部湾一带岛民传统民俗,进一步钩沉其民风交融与乡俗共享的历史性与共时性文化,则从另一个视角昭示了海南岛黎族传统音乐由来已久的岛区文化“海洋观”场景。

研究表明,伴随悠久的南海文化展衍,中国汉藏语系壮侗语族之口弦渊源及其称谓的声、韵、调演变,经历了十分广泛而又复杂的“近亲”交流与传播,其中,傣族、黎族所称“比埋”(Bimai)、“筚篥道”(Bilinduan)及“改”(Gai)、“口巴弓”(Koubagong)不仅与彝人(Lolo)、虾夷人(Ainu)、泰雅人(Ataiyls)的口弦,不仅在形制、性能等方面十分相似,而且与我国台湾地区的泰雅族(Ataiyls Taiwan)、马来西亚北婆罗洲(Sabah)卡大山/杜宋族(Kadzan/Dusun)、菲律宾伊戈洛族(Iborot Philippines)口弦的簧舌系统、谐音列等在性能原理、起源背景等方面具有明显的族源性和贯通性[6],其通过自身口腔、指弹与线伸长短及语言习惯相结合的乐音形态和表现方式,常常成为包括我国南海一带岛屿在内的东南亚先民语言特征及沿海岛民性格相通相似的民间音乐元素之一。

东南亚历史变迁显示,与西马来半岛相比,婆罗洲沙捞越土著音乐的伊斯兰风格不仅单薄,而且更接近中国大陆东南沿海一带的民间音乐。海南岛的黎族木鼓、叮咚木等采用苦子木、红木等材料制作,是当地人节日吉庆、婚恋交友、丧葬祭祀和休闲娱乐等活动中常用的传统击奏乐器,其形状、材质、使用场合与沙劳越加帛(Katoa)、吐蹦(Tubung)一带卡乔人和肯雅人等所采用的单面、双面鼓族类别可谓异曲同工、遥相呼应。沙捞越人的木鼓主要包括圆柱形、沙漏形、圆锥形等,多以坚木为腔,羊皮、鹿皮或猴皮为鼓面,用藤条圈绕固定,并配置木楔子用以调音。例如,在猎头、祭谷等场合,人们通常以十二面鼓奏乐,庞大喧嚣的音响中,不同排列和彼此对应的节奏音型,充分显示出南海沿岸岛屿渔猎人群豪放激情的性格和紧张有序的海上劳作场面,其仪式构成、表演方式、信仰寄托与海南岛黎族先民崇尚海洋精神和生命繁衍的民间传统与表达方式,无论在仪式内容还是男女互动等方面,堪称一脉相承、殊途同归。

甘美兰(Gamel)的印尼语原意为用手“操作”“敲击”等。 其中,西爪哇、中爪哇、东爪哇及巴厘岛虽因自身乐器类型配置与歌舞形式的相对差异而显示出不同个性,但以青铜材料制作的各类锣、“肯坦”双面鼓等与大吊锣(Gong ageng)、中吊锣(Gong Sieyem)、小吊锣(Kenpul)、大釜锣(Kenomg)、小釜锣(Ketuk)、排锣(Bonang)等组合与应用,则从不同侧面折射出东南亚一带岛民通过自身移民历史、信仰文化与东南亚相关地区青铜器文化交流而派生的种种民俗缩影。

作为浩瀚的南海疆域民间文化聚焦点之一,海南岛也是我国沿海一带以古代铜鼓、木鼓及各类竹木乐器之传承与发展见证东南亚诸多岛国先民生存、劳作和繁衍的重要场景之一。据《道光・琼州府志・金石》载:永乐中,土官王惠起黎兵,引多辉溪水,得一鼓,长三尺,围五尺,面凸二寸,沿边皆蝌蚪。击之,声如鹅鹳,闻数十里。又据《咸丰・琼州县志》有关府学宫铜鼓载:其制若圆墩而空,其下高尺有四寸,四围八尺六寸,两旁缀耳高二寸,满鼓回字,花纹极工,缀面平,周衔线抵脐,凡八围,每围线三条,身凡二十一围,每围如面之线。另据《宣统・定安县志・卷十杂志》所记雌雄铜鼓:莫氏祖祠铜鼓二:一雄一雌,各高八寸。大一尺四寸。虚其一面,覆之而击其上面,腰略束,而脐微隆起。两旁有耳,经久剥蚀,雌缺一耳。通体作洛索连线及水毂纹、回字纹,或花或篆,或小圈或星点,多起铜青苔绿。东厢莫氏先世仕宋,元袭职为土军千户,相传其祖行兵时军中所用累代宝传至今。研究显示,海南岛铜鼓遗存自琼北环海岸线岛屿两侧朝南延伸,包括今琼山、文昌、琼海、陵水及临高、儋州、昌江、东方等市县[10],从多方面来看,海南岛一带自古以来虽未有关于铜矿开采和青铜器冶炼的翔实记载,但从现存铜鼓形制(石寨山型、北流型、灵山型等)及其涉及民间文化特有的纹饰工艺、实用功效与分布地区来看,相关铜鼓文化不仅具有内外辐射、兼收并蓄等地域性特征,而且从一个侧面见证了环北部湾一带古越族先民历史悠久、勤劳智慧的深远影响,以及马来西亚、印度尼西亚、新加坡、文莱、菲律宾等岛国渔猎民族同宗同源、相濡以沫的宗教信仰和文化情怀。换言之,就这些铜鼓所凝聚的乐器文化和民间习俗而言,以“甘美兰”为标志的环北部湾古越族文化及其世代繁衍,以及众多铜鼓、锣镲、竹木乐器等组合表演所折射的相关仪式场景与传统演示,正是该民间器乐通过复杂的本体元素,彰显包括海南岛在内的环北部湾沿海岛屿历史文化、宗教信仰、生产方式及乡俗民风等诸多共性与个性的一个侧面。

海南岛黎族音乐的民间传统文化源远流长,其传承内容、方式与条件的进一步探索与实施,不仅要重视现有政区格局及其相关行政手段的经验积累,同时还要进一步拓展视野,从自然环境、历史人文与现实需要等多方面对其本体内容进行深入探究。就此而言,构建一种以我国南海文化圈为导向,通过融合东南亚沿海环北部湾一带岛民源远流长的历史积淀为“泛区域文化”理论研究之新起点,从“内陆文化观”“海洋文化观”的交叉渗透等多维度入手,对海南黎族音乐的生存基础与未来发展进行立体性探索和研究,必将更加有利于其文化本体及其身份属性的多样性呈现。

结 语

海南岛黎族音乐文化的传承和保护,并非仅仅依靠黎族歌舞、器乐表演形式及其民俗场域的复制与承袭就能一蹴而就,其内涵、外延所承载和传达的生活方式、精神信仰、审美理念等,不仅涉及现有文化遗产的发掘、保存、研究、教育、展示、传播等系统性工程,还与人们进一步审视相关政区文化策略、社会语境,以及南海文化圈视野下的“泛区域”黎族音乐文化观的种种探索与实践紧密相关。就当下条件而言,虽然我们还难以从历时和共时的角度系统性阐释海南岛黎族音乐文化传承、保护与发展的多样性类型、特质及其与之相关的环北部湾诸多岛国传统文化间的各种历史联系,但就其音乐文化渊源、特质与类型的现实价值和作用而言,黎族音乐文化的传承与保护,既要进一步重视“专业化”人才队伍,也要进一步倡导与此相关的广泛性社会认知,通过文化生态保护与现代化传播手段的进一步开发利用,努力提升黎族音乐文化适应当代社会和可持续发展的能力,其民间传承、教育传承和社会传承所形成的“三位一体”文化链,正如有学者所指出:非物质文化遗产的保护,不仅要保护文化事象本身,也要保护它的生命之源;不仅要重视文化的“过去时”形态及它的“现时”形态和发展,更要尊重文化共享者的价值认同和文化认同。[11]笔者有关社会变迁视野下进一步探索海南黎族音乐文化“泛区域”文化思维的学理性,以及对于相关领域民间传统音乐文化保护、传承与发展的借鉴意义,于此可见一斑。