相斥与合谋

—— 试论马勒《c小调第二交响曲》的音响结构力并及意象生成

2021-12-22张潇雪上海音乐学院音乐学系上海200031

张潇雪(上海音乐学院 音乐学系,上海 200031)

引 言

马勒《c小调第二交响曲》通常被冠以标题“复活”。目前虽没有证据表明该标题是马勒本人所加,不过他选用了诗人克洛普斯托克(Friedrich Gottlieb Klopstock,1724-1803)的诗歌《复活》作为第五乐章声乐部分的唱词①马勒在创作《第二交响曲》第五乐章时,曾长期苦恼于找不到理想的文字用于声乐合唱,后来在彪罗(Hans Von Bülow,1830-1894)的葬礼上听到了这首圣咏。“我好像收到闪电的一击,顿时,我心中的一切显得清晰、明确!创造者等待的就是这一种闪现,这就是‘神圣的构思’。”(参见萨姆・摩根斯坦.作曲家论音乐[M].北京:人民音乐出版社,1986:171-172.),显然是在作品中置入了较为明确的主题性内容。全曲的五个乐章之间有着紧密的联系,以获得有机贯穿的整体性意义。内容上,第一乐章“英雄的葬礼”和第五乐章的“复活”前后呼应。同时他也在第一乐章中提出了一系列问题:接下来将是什么?什么是生活,什么是死亡?我们会永恒地活着吗?并最终在末乐章中给出了回答。第二、三乐章类似“插曲”,分别是英雄对幸福时刻的回忆和对世界真实性的怀疑,第四乐章是在终曲乐章前的巨大引子,代表着对永恒生命的追寻。[1]结构上,首、末两个乐章的篇幅大、分量重,中间三个乐章则相对短小,带有过渡的性质。

目前国内学界对马勒《c小调第二交响曲》的研究主要包括:任冰彬的硕士学位论文对该作品的历史背景、音乐分析和精神内涵等进行了较为全面的研究[2];莫玮嘉的硕士学位论文从指挥的角度着重分析了末乐章中的合唱部分[3];笔者也曾撰文探讨过该作品的调性问题[4]。本文主要着眼在首、末两个乐章,通过对音响结构的深入分析和音响结构力的描写,寻找由声音形象生成复活意象的可能性。为了能在庞大的篇幅和杂多的素材中厘清作品的行运逻辑以及局部和整体之间的内在联系,笔者在研究中采取了第一乐章由“大结构”向“小结构”层层深入的方式,旨在提炼核心的结构因子;第五乐章反之,由“小结构”向“大结构”逐渐展开,旨在分析乐思的发展逻辑。这样的研究思路又恰好与马勒试图在两个乐章中建立问答呼应的意图相合。

一、第一乐章:英雄的葬礼

第一乐章为奏鸣曲式,由四个大部分组成:呈示部、第一展开部、第二展开部、再现部。每个部分临近结尾时都有一上一下两股音流的对峙,并在随后被下行音流镇压,这样的四次音响行态转折点分别在第97、196、291、441小节出现[5]。四个部分中,上下行音流对峙的强度各不相同,由对峙到下行的转折方式也或含蓄或强硬,归结起来四次分别是:强对峙—弱转折、强对峙—强转折、强对峙—强转折、弱对峙—强转折。尤其值得注意的是在乐章末尾,两股音流已经在葬礼节奏型的笼罩下残喘呻吟,随即在一个下行小二度的不祥宣告后,下行音瀑粗暴地闯入并一泻千里。

然后将“镜头”推近到呈示部。四个主要主题中,两个呈上行态势,两个呈下行态势。两个上行主题为:主部推进式“斗争”主题(c小调)、副部升腾式“希望”主题(E大调);两个下行主题为:连接部滑落式“呻吟”主题(c小调)、结束部-负重式“送葬”主题(c小调)。

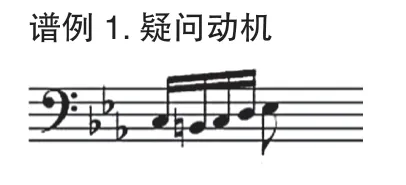

再近一步看作品的“第一句话”。全曲第一个音是由小提琴和中提琴以震音奏出的c小调属音,犹如死亡的阴影瞬间笼罩苍穹,有着吞噬一切的力量,没有人能逃脱。紧接着是在死亡阴影笼罩下“破土”而出的“疑问动机”(见谱例1),第一乐章的结构“种子”。马勒借此提出了他对生死问题的巨大疑问:人固有一死,为何还要生?死后的世界究竟如何?

归结起来,第一乐章的核心结构力就在于一上一下两股音流所产生的斥力,它们经过几番对峙之后,最终,下行音流取得了压倒性的胜利。也正如马勒所言,他亲手将自己心目中的英雄送进了坟墓。

二、第五乐章:复活

与首乐章在死亡阴影笼罩下发出的“第一句话”截然不同,末乐章起始处就是一个以强力度向上疾速奏出的C大调音阶,犹如火山爆发般喷涌而出,其能量来源是第四乐章长达五分钟的慢板第四、五乐章通常连续演奏)。随即由整个乐队全奏出bb小三和弦音块,就像是思索良久过后终得确证般酣畅淋漓。看来,对于第一乐章的疑问,马勒在末乐章的第一句话就已给出了答案:死亡之后终将复活。

整个乐章的结构依然遵循了奏鸣曲式的框架,跟随着主、副部主题的呈示与发展,可以理出如下线索。

(一)主线一:从“末日经”到“复活颂”(副部主题)

来源自天主教安魂弥撒的“末日经”①“末日经”(Die Lrae)又称“最后的审判日”“愤怒的日子”,是罗马天主教仪式安魂弥撒中的继续咏部分。它源自基督教“最后审判说”,大意为现实世界在未来的某一天将会终结,彼时死者都将复活,与生者一同接受造物主的审判。对最后审判场景的描述使“末日经”逐渐成为死亡、死神以及末日的象征。此外,马勒对自己的第二交响曲也曾做过类似描述,详见(德)沃尔夫冈•施雷伯.罗沃尔特音乐家传记丛书——马勒[M].高中甫,译.北京:人民音乐出版社,2004:179.曲调以及接续出现的“复活颂”,在第五乐章中作为副部主题承担着重要的叙事和结构性作用。起初是“末日经”曲调在木管声部缓步托出,随后平稳地衔接到铜管声部,弱奏出“复活颂”。在这里木管到铜管的音色变化更多强调的是过渡性而非对比性,由此,“死亡”与“复活”就这样自然而然地相接相生,向死而生,死而复生。

这个主题在整个乐章中一共出现 了 六 次(第62、142、289、472、512、618小 节)[5]142,148,168,186,190,195,每次出现时旋律轮廓基本不发生改变,而是在调性、速度、配器、音程关系等方面做出变化。尤其值得关注的是,当它在再现部中再次出现时,便由最初的器乐摇身变成了庄严的合唱,音乐的主题也抛弃“末日经”只保留了“复活颂”的部分,唱道:“复活吧,我的身体!经过短暂休憩,你将复活!”[6]值得注意的是该主题六次呈示时调性的变化:由最初的f小调(末乐章起始调性),经由bG大调bD大调bG大调,最终在第六次呈现时落在了bE大调(末乐章终止调性)。这样的写作手法可称之为“渐进调性”,往往具有音乐结构上的“递延”和音乐表达上的“修辞”意义。②“渐进调性”概念来自美国音乐学家列昂•普兰加特(Leon Plantinga),“递延”概念来自武汉音乐学院教师符方泽,“调性修辞”范畴来自上海音乐学院教授陈鸿铎的修辞分析。从f小调一路走到其关系大调bA大调的属调——bE大调,调性色彩呈现先松弛再紧张的相对变化,一次次聚集能量,加深着对死而复生的渴望和期盼。

值得一提的是,《第二交响曲》不仅在末乐章的主题上有“渐进调性”现象,在乐章之间更大尺度的结构上也有着这样的安排:第一乐章的主调性c小调,经由第二、三、四乐章的bA大调c小调bD大调,最后来到末乐章的终止调性bE大调,其中包含了关系大小调、属调、重属调等多重调关系,整体上趋向更加明亮而坚定热烈的目的地前行(见图示1)。对此我们可以进行合理的理论猜想:马勒将具有英雄象征意味的bE大调作为调性行进的终点,正昭示着第一乐章死去的英雄在末日之后涅槃重生。

图示1.第二交响曲五个乐章的“渐进调性”

(二)主线二:“永生”主题(主部主题)

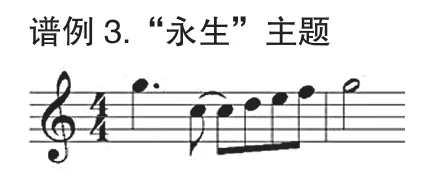

如果说在“马二”末乐章的“交响叙事”中,副部主题更多扮演的是“说话的叙述者”,那么主部主题(“永生”主题)就或许可以看作是“无言的见证者”。它并不像副部主题那样多次穿插着出现,而是在开头、中间和结尾这三个重要结构位置上稳稳地矗立。该主题建立在C大调上,其形态先是从属音开始向下跳进到主音,紧接着通过上行音阶再回到主音。不难发现它的轮廓与第一乐章开头的“疑问动机”类似,都是先向下再向上弯折的句式。不过,与“疑问动机”围绕着小三度蜷缩缠绕相比,“永生”主题(见谱例3)音高行进的幅度更大,时值拉伸的程度更宽,音色音质偏向温和圆润,使得主题的性格更加平和坚定,仿佛看透生死之后的淡然、无畏。

到了整个乐章的结尾,“永生”主题承载了全曲最壮丽绚烂的高潮。人声与乐队在这里完美融合,随着“永生”主题的缓缓延展、层层推进,歌者们一齐高声呐喊道:“我将死去,而后永生!复活吧,你将复活!”最后,庄严的钟声敲开了那扇通往永生世界的大门,追寻着神的召唤脱离肉体进入马勒用声音构想出的伊甸园,天国的光照亮了我们的存在,永生,永在。

(三)线索外的“意外性结构”

末乐章中,除了由主、副部主题贯穿出的两条主线索之外,还有多处“意外性结构”。比如在“复活颂”的第四次和第五次呈现中,当唱到“Leben”(生命、生存)和“Ernte”(收获、成熟)时,bG大调调域内分别突然出现了E大三和弦和小三和弦。它们就像是天外来音一般可以通达神境。再比如从远处传来的小号声,吹响了末日的喇叭,以及再现部“复活颂”前凄婉的“鸟歌”,象征着世上最后一只夜莺的悲鸣,等等。这些蒙太奇般丰富的音响容纳了马勒的各种奇思妙想,同时也从多个维度充盈了他对于往生世界的声音想象。

最后,对整部作品的音响结构力加以提炼,笔者认为可以从两个方面来看:(1)相斥,即一种局部相抗衡的斥力。第一层意思是指第一乐章一上一下两股音流所产生的互相抗衡的斥力;第二层意思是指末乐章的“末日经”和“复活颂”主题,每次呈现都是起止分明、清晰可辨、互不干扰,因而同性相斥;第三层意思是指遥远的小号、末日的鸟歌、E的大小三和弦等意外结构,彼此之间没有直接的联系,同时又与主要的逻辑线索相斥相离。(2)合谋,即在某个共同意图的引导下达到合一。在《第二交响曲》中,上述斥象的声音都同时作为马勒音响资源库中可供挑选的素材,被他出于对“复活”这一意象的表现性目的 “天才”般随心所欲地取用,或明示或暗喻地表明它们与“复活”意象之间或强或弱的联系,最终合为那个独一无二的有机声音结构体。

余论:之所以是“小说交响曲”

马勒在交响曲创作中始终践行着他的宏大理想:“交响曲必须像世界一样,它必须包罗万象。”[7]因此,自然、爱情、生死、复活、神祇、天国、悲剧、夜晚……天地乃至宇宙间的百感万象都被他纳入了自己“建造”的交响曲世界。与如此广博的理念相称的是,交响曲体裁在马勒笔下呈现出前所未有的庞大规模和宏大叙事。与古典交响曲追求将凝练的乐思在奏鸣曲形式逻辑下进行“合力性”艺术表达所不同的是,马勒的“交响叙事”是在强烈主观意念下流淌出多彩的音乐元素和多重的发展线索,具有“混杂”“突变”的“散化性”特质。[8]

对于马勒交响曲的这一特质,德国哲学家、社会学家、音乐理论家阿多诺(Theodor W. Adorno,1903-1969)用“小说”类比,指出:“从历史哲学的角度来看,马勒交响曲的形式接近小说的形式。就像小说一样,他的每部交响曲都唤起了人们对某种特殊礼物的期待。”[9]阿多诺认为古典乐派创作的“戏剧性交响曲”(Dramatic-Classical Symphony),是通过主题核心因素的各种变化形成音乐的全面展开,整体的构思先于主题的构思。而在马勒的交响曲中,主题材料的基本形态在音乐的进行中并未发生改变,改变的仅仅是时间的维度,例如整个主题时值的延长、缩短等。他所关注的是每个有特点的、单独的部分(就像小说的角色或者事件一样),而不是整体结构。阿多诺将之称为“小说交响曲”(Novel-Symphony)。[10]

阿多诺的观点引发了笔者的思考:为什么阿多诺用小说,而不是其他文学体裁,如戏剧、诗歌或散文与之类比呢?笔者以为,戏剧以矛盾的冲突与解决为内核,因此被阿多诺用来类比了古典交响曲。诗歌的语言凝练且讲求韵律规则,显然与马勒庞杂丰富的交响曲不相及。界限相对难以划分的是散文,散文的语言形式灵活,表述对象广泛,似乎也能与交响曲形式在某种层面互通。不过需要注意的是,在文学理论中,小说与散文也难有绝对的界限,再引申到音乐作品中便更加难以教条地一一对应。①耶鲁大学音乐学院副教授Seth Monahan在专著Mahler`s Symphonic Sonatas中也提到,阿多诺认为马勒的交响曲更加类似于19世纪的散文小说“prose novel”(转引自:孙丝丝.阿多诺的“马勒观”——评《马勒:一份音乐心智分析》[J].黄钟(武汉音乐学院学报),2011(1).),或许也是出于这一考虑。笔者认为,相较于概念的辨析,更关键的问题在于:“小说结构”是怎样的结构?这种结构在音乐作品中如何体现?以“小说结构”类比马勒交响曲是否可能带来理论增长点?受篇幅所限,在此仅以前文对《马勒第二交响曲》的相关分析为基础,浅谈一些个人理解。

俄罗斯文艺理论家巴赫金认为,小说形成于语言和思想生活中分散、离心的轨道上,长篇小说意味着是杂语形象。[11]而捷克小说家米兰・昆德拉指出小说首先是建立在几个根本性的主题上的,“主题就是对存在的一种探询,实际上是对一些特别的词、一些主题词进行审视。”[12]这与《第二交响曲》中的“相斥”与“合谋”如出一辙,马勒以“复活”为主题,随心所欲地在他的音响资源库中挑选声音素材,在清晰可辨的主线结构之上,建构了诸多具有离心力的意外结构。就像是堂吉诃德骑士一路上遭遇的一个个人、事或物,充满奇思妙想,活灵活现,随心所欲,无法预见。